全人类共同价值:“共同价值”抑或“共同价值观”?

2023-11-30王江伟翟秋菊

王江伟, 翟秋菊

(北京航空航天大学 马克思主义学院,北京 100083)

一、问题的提出

2015 年9 月28 日,习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话中提出:“和平、发展、公平、正义、民主、自由,是全人类的共同价值,也是联合国的崇高目标。”[1]这一重要论述随之引起了广泛关注,并在此后中国与国际社会的交往中得到多次重申和广泛传播。其中,“全人类的共同价值”这一短语虽在后续的官方话语中有过“人类共同价值”“全人类共同价值观”等不同表述①,但最终基本定型于“全人类共同价值”这一名称,并在作为其核心内容的“和平、发展、公平、正义、民主、自由”六个价值范畴方面始终保持一致。与此同时,学界也对全人类共同价值展开了集中的研究与阐释,取得了较为丰富的成果。不过,在此基础上,学界在关于全人类共同价值的理论定位等方面还存在一定的分歧。例如:有观点认为,全人类共同价值是全人类共同价值观或者全人类在某种意义上的价值共识;也有观点认为,全人类共同价值与全人类共同价值观不能完全等同,二者是社会存在与社会意识、价值存在与价值观念的关系;还有观点认为,全人类共同价值同时体现着价值和价值观的规定。这些不同的观点不仅在一定程度上呼应了相关提法在官方话语中的变迁,而且还暗示了全人类共同价值自身可能具有的复杂内涵与多维面向。所以,要想更充分地阐明全人类共同价值的理论定位,就必须从核心概念的辨析入手,揭示出作为“共同价值”的全人类共同价值所蕴含的价值关系表达式以及作为“共同价值观”的全人类共同价值所可能具有的“‘共同价值’观”与“‘共同’价值观”的双重维度,从而帮助我们进一步理解其与社会主义核心价值观、“普世价值”的联系和区别,更好地把握当代中国在价值论题方面所展现的整体视域。因此,笔者拟以揭示全人类共同价值的多重意蕴为主旨:首先,对价值与共同价值、价值观与共同价值观等相关概念进行理论上的辨析与澄清;然后,以此为基础,分析全人类共同价值在作为价值事实的“共同价值”、作为价值观念的“‘共同价值’观”、作为价值共识的“‘共同’价值观”等多种层面上的可能意涵;最后,指出在将中国的“‘共同价值’观”转化为全人类的“‘共同’价值观”的过程中可能需要注意的若干问题。

二、价值与共同价值

价值一般被认为是指客体对于主体的意义,产生于主客体在实践中形成的意义关系。在具体的主客体价值关系中,价值往往呈现为“善”“好”“美”“公正”“正义”等作为价值谓词的具体价值范畴——这些价值范畴既成为主体为满足特定需要而期望客体达成的效用目标(如人们为了满足自身的审美需要而期望欣赏花朵的“美丽”),也成为能够满足主体相应需要的客体必须实现的关系属性(如能够满足人们审美需要的花朵必须是“美丽的”花朵)②。所谓“关系属性”,是指客体既有属性在与主体发生关系时所实现的属性——关系属性虽以客体的既有属性为条件,但却并非客体的既有属性本身。例如,质量是物体的既有属性,而重量则是物体的关系属性[2]。因此,虽然从理论上来看,价值既不等同于价值谓词,亦不等同于有价值的事物③,但是就具体的主客体价值关系而言,价值、价值谓词与有价值的事物必然是相互统一的,因为价值必然会被转化为诸种具有有限规定性的价值谓词,而与价值谓词相对应的诸种效用目标的实现则必然依赖于客体的关系属性的实现(即客体自身必须成为有价值的事物)。换言之,就一种具体的主客体价值关系来看,其价值关系表达式往往可以被描述为“由于符合特定条件从而实现特定关系属性的客体能够有效地满足主体的特定需要”(如由于花瓣色彩丰富从而实现“美丽的”这样一种关系属性的花朵,能够有效地满足人们的审美需要)。因此,在具体的主客体价值关系中,一般会涉及价值主体、价值类型(即主体的需要所属的类型)、价值客体、价值属性(即客体为了满足主体需要而必须实现的关系属性)、价值条件(即客体为了实现相应的关系属性而需要具备的既有属性)五个方面的要素,其中,前两者和后三者分别构成了主体客体化和客体主体化的作用场域。

相应地,共同价值也是在具体的主客体价值关系之中生成的,因而对其的理解至少存在两种路径:一是指向不同主体之间的共同价值,即不同主体为满足共同需要而共同期望同一客体达成的效用目标(如甲和乙为了满足共同的审美需要而共同期望欣赏花朵的“美丽”,从而使得花朵的“美丽”成为甲和乙共同期望的效用目标);二是指向不同客体之间的共同价值,即能够满足同一主体同一需要的不同客体所共同实现的关系属性(如能够满足人们审美需要的花朵和云朵必须是“美丽的”花朵和云朵,从而使得“美丽的”这样一种能够满足人们审美需要的关系属性成为相应的花朵和云朵共同的价值属性)。不过,由于就“全人类共同价值”以及最初的“全人类的共同价值”等相关表述而言,其所指向的显然是上述的第一种路径而非第二种路径④。所以,笔者下文中所论述的“共同价值”也均指不同主体之间的共同价值,而非不同客体之间的共同价值。就不同主体之间的共同价值来看,其价值关系表达式往往可以被描述为“由于符合特定条件从而实现特定关系属性的同一客体能够有效地满足不同主体的共同需要”(如由于花瓣色彩丰富从而实现“美丽的”这样一种关系属性的花朵能够有效地满足甲和乙的审美需要)。

不过,需要注意的是,共同价值的生成既可能带来良性的结果,也可能带来非良性的结果,其关键之处在于同一客体是否是能够同时有效满足不同主体共同需要的共享客体——如若不是,共同价值的生成反而可能会加剧不同主体之间的矛盾与冲突⑤。这样一来,一种良性的共同价值的生成,就至少需要基于以下三个条件:一是具有共同的主体需要,即不同主体都具有某种或某些共同类型的需要,都要求相应的客体能够有效地满足其各自的需要;二是具有共同的共享客体,即同一客体能够同时有效地满足不同主体的共同需要,从而使客体自身具有可共享性;三是具有共同的价值属性,即不同主体为使共同需要得到有效满足而共同期望甚至共同努力使共享客体实现特定的关系属性——这种共同的“期望”与“努力”是主体以客体既有属性为条件的对象化活动,彰显着客体给主体带来所期望的“‘效用’背后负载的人的本质力量”[3]。

因此,就具体的主客体价值关系所涉及的五个方面的要素而言,共同价值的生成意味着需要具有共同的价值类型、价值客体和价值属性,但并不要求具有共同的价值主体和价值条件。因为就价值主体而言,共同价值的生成本身就意味着其指向的是不同主体之间的共同价值,从而必然不具有共同的价值主体;就价值条件而言,由于所谓不同主体的“共同需要”主要是指需要类型上的相同,而非绝对意义上的相同,所以不同主体在共享客体需要具备怎样的既有属性作为条件才能实现其关系属性从而满足“共同需要”方面必然会提出不尽相同的期望(如在甲和乙看来,一束花可能是由于花瓣色彩丰富所以实现“美丽的”这样一种关系属性进而有效地满足甲和乙的审美需要;但在丙看来,这束花则可能是由于花瓣线条曲折所以实现“美丽的”这样一种关系属性进而有效地满足丙的审美需要),从而为共同价值的生成留下了一定程度的开放性空间。

三、价值观与共同价值观

价值观是指人们对于价值问题的认识与把握,其本身有狭义与广义之分[4]。狭义的价值观是指以具体价值观念为基础而形成的价值观念体系——日常所说的“三观”(世界观、价值观、人生观)中的“价值观”一般是从狭义上而言的⑥;广义的价值观则是指人们所具有的诸种具体的价值观念——尤其是对诸种具体的主客体价值关系中不同要素的认识与把握——如无特别说明,笔者下文中所论述的“价值观”均取广义,即在价值观与价值观念之间不作区分。在此基础上,从认识主体与价值主体的关系来看,价值观念可能会呈现三种不同的类型:一是本己性价值观念,即认识主体等同于价值主体,如“我认为由于符合某种条件从而实现某种关系属性的客体能够有效地满足我的某种需要”;二是切己性价值观念,即认识主体包含于价值主体,如“我认为由于符合某种条件从而实现某种关系属性的客体能够有效地满足我们的某种需要”;三是异己性价值观念,即认识主体独立于价值主体,如“我认为由于符合某种条件从而实现某种关系属性的客体能够有效地满足他/她的某种需要”。不过,由于“价值并不止步于表达,而是指向未来的实践”[5],所以无论何种价值观念,其本质上都属于主体的价值表达,都是主体性在不同程度上的显现⑦,从而都会不同程度地影响主体的实践。

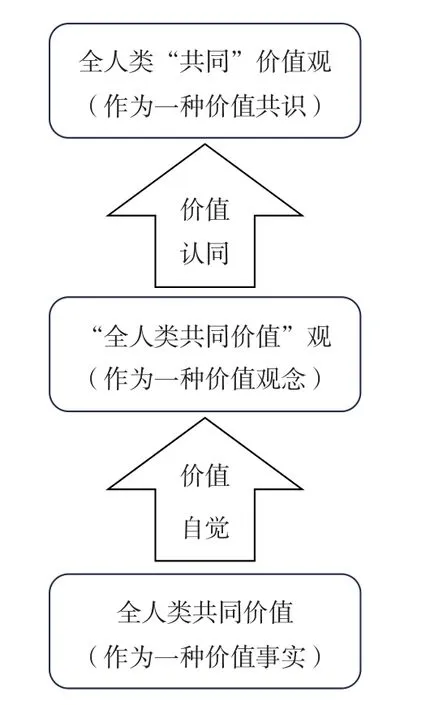

与价值观相映成趣的是,“共同价值观”从语义来看也存在两种解读的空间,即“‘共同价值’观”和“‘共同’价值观”。所谓“‘共同价值’观”,实质上是指某一认识主体所具有的特定价值观念,即对于某种或某些共同价值的认识与把握——而基于上文关于共同价值的论述,这就决定了“‘共同价值’观”所指向的只能是认识主体所具有的切己性价值观念,即认识主体包含于价值主体之中。与之相比,所谓“‘共同’价值观”,则是指不同认识主体在价值问题上形成的相同或相近认识——即价值共识⑧,其中可以涵盖上述本己性价值观念、切己性价值观念和异己性价值观念。不过,“‘共同价值’观”与“‘共同’价值观”之间也不是相互割裂的。当不同认识主体在特定的共同价值问题上形成相应的价值共识时,“‘共同价值’观”就可以被转化为“‘共同’价值观”。因此,简言之,“‘共同价值’观”是某一认识主体在共同价值问题上经由价值自觉而形成的价值观念,“‘共同’价值观”则是不同认识主体在价值问题上经由价值认同而形成的价值共识——前者在一定情况下可以转化为后者。

同时,由于在具体的主客体价值关系中,一般会涉及价值主体、价值类型、价值客体、价值属性、价值条件五个方面的要素,所以价值共识也大致可以分为三个不同的层阶:一是初阶共识,即不同认识主体在价值主体和价值客体方面达成的共识,如不同认识主体都认为某一客体能够有效地满足某一主体的需要(如甲和乙都认为花朵能够有效地满足人们的需要);二是中阶共识,即不同认识主体在价值主体、价值类型、价值客体、价值属性方面达成的共识,如不同认识主体都认为实现特定关系属性的某一客体能够有效地满足某一主体的特定需要(如甲和乙都认为实现“美丽的”这样一种关系属性的花朵能够有效地满足人们的审美需要);三是高阶共识,即不同认识主体在价值主体、价值类型、价值客体、价值属性、价值条件五个方面达成的共识,如不同认识主体都认为由于符合特定条件从而实现特定关系属性的客体能够有效地满足主体的特定需要(如甲和乙都认为由于花瓣色彩丰富从而实现“美丽的”这样一种关系属性的花朵能够有效地满足人们的审美需要)。也正因如此,所以在从“‘共同价值’观”向“‘共同’价值观”转化的过程中,作为一种价值共识的后者同样存在着不同层阶的理论可能性。

四、全人类共同价值:作为共同价值

全人类共同价值就其自身而言首先表述的是作为价值事实⑨的特定价值关系,这一事实的背后有其相应的实践基础和历史语境。因为无论是全人类共同价值的生成,还是对于全人类共同价值的认识与把握,都是“由生产力的发展、生产方式的变革、交往的普遍化所带来的‘民族历史’向‘世界历史’转变这一历史进程的必然产物”[6]。在这一进程中,全人类所具有的共同需要日益得到凸显,人类命运共同体这一可共享的人类生存境域逐步趋于成型,全人类通过对象化活动来共同改造自身的生存境域从而使其实现应有的关系属性的能力不断得到提升——共同的主体需要、共同的共享客体、共同的价值属性持续激发和推动着人们对于全人类共同价值的思考与探索。因此,虽然全人类共同价值是在2015 年首次被明确提出的,但是相关的思考与探索在上述进程的早期阶段便已有所显现。事实上,如前所述,全人类共同价值本身就是联合国的崇高目标,并在联合国宪章及相关决议中得到过不同程度的体现[7]。习近平关于全人类共同价值的重要论述则是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央对这一论题的最新阐释。

要想更充分地把握这一最新阐释,就必须澄清在全人类共同价值中所蕴含的主客体价值关系。总体来看,几乎所有学者都同意将“全人类”视为这一价值关系中的价值主体,但在价值客体方面却存在着多种不同的看法。例如,有学者认为,其客体是和平、发展、公平、正义、民主、自由等共同价值[8-9];也有学者认为,其客体是一般意义上的事物或客观存在物[10-11];还有学者认为,其主体与客体相统一,“既是‘现实的人’,也是全人类”[12]。虽然这些观点就其本身而言可能各有理据,但在笔者看来,若是接受“作为价值谓词的‘和平、发展、公平、正义、民主、自由’等具体价值范畴既是价值主体为满足特定需要而期望客体达成的效用目标,也是能够满足主体相应需要的客体必须实现的关系属性”这一前提,那么就会发现其价值客体既不可能是价值谓词或关系属性本身,也不可能是一般意义上的事物或客观存在物,而必须是能够承载上述关系属性的特定对象。因此,虽然从理论上来看价值能够且必须与有价值的具体事物相区分,但是从实践中来看价值的实现却必须依赖于有价值的具体事物。换言之,当人们基于审美需要而产生对“美丽”的追求时,所追求的必然是在物质或精神层面实现“美丽的”这一关系属性的具体事物(如美丽的花朵)以及人们对这些事物的发现、加工或创造,而不仅仅是“美丽”这一价值范畴本身——对全人类共同价值而言,亦不例外。

基于此,笔者的研究进路更为接近于上述第三种观点,即认为全人类共同价值中的主体与客体统一于“全人类”,但在具体内涵方面存在着一定的差异。一方面,作为价值主体的“全人类”是“类、群体和个体三种存在形态的统一”,且以个体为价值事实的“最终承担者”[13];另一方面,作为价值客体的“全人类”则被理解为人类命运共同体这一可共享的人类生存境域,而在正处于构建过程之中的人类命运共同体尚未完全成型的当下,这一境域则呈现为由不同的国家和地区以及国际组织等构成的国际社会,其中“民族国家仍然是人的共同体存在的主要形式”[14]。因此,从这一视角来看,全人类共同价值产生于作为主体的全人类与作为共享客体的人类命运共同体以及属于其前身的国际社会在实践中形成的意义关系,其中和平、发展、公平、正义、民主、自由等价值谓词则构成了这一共享客体为了有效地满足全人类的共同需要而必须实现的关系属性,从而在一定程度上构成了对于“构建什么样的人类命运共同体”这一“人类之问”的重要回应。

五、全人类共同价值:作为共同价值观

不过,由于这一重要回应是基于当代中国在全人类共同价值这一价值事实方面经由价值自觉而形成的认识与把握,因而同时也表述的是中国自身的“‘全人类共同价值’观”。诚然,“在现实的层面,每个民族都可能提出自己有关‘共同体’‘共同价值’的想象”[15],每个国家都可能提出自己版本的“‘全人类共同价值’观”,但是中国的“‘全人类共同价值’观”却有着自身独特的力量,从而使其更有可能转化为进一步的“全人类‘共同’价值观”(其中的转化过程,如图1 所示)。

图1 转化过程

这一独特力量主要体现为以下四个方面:

首先,从其依据的价值事实来看,它构成了对人的存在状态的全面观照。人不仅是自然存在物,也是社会存在物和精神存在物,从而必然有着相应的自然层面、社会层面、精神层面的诸种需要。和平与发展、公平与正义、民主与自由等诸种为人所期望的效用目标的实现则是满足人在自然层面的生存需要、社会层面的交往需要、精神层面的自我实现需要的必然要求,从而使得中国的“‘全人类共同价值’观”在整体上构成了对于人的基本需要的全面观照。

其次,从其呈现的价值排序来看,它蕴含着中华民族的实用理性精神⑩。从全人类共同价值所蕴含的六种具体价值范畴的表述次序来看,其中展现着清醒的实用理性精神:一是就不同层面的价值范畴而言,“没有和平发展,公平正义就是空谈;没有公平正义,民主自由只是少数人的游戏”[16]28;二是就每一层面内部的价值范畴而言,只有依靠和平才能促进发展,只有依靠公平才能实现正义⑪,只有依靠民主才能保障自由⑫。因此,全人类共同价值被认为“更符合世界上绝大多数国家、绝大多数人的诉求,也更符合绝大多数国家的发展需要,是一种更具代表性的价值观”[16]27。

再次,从其寻求的价值共识来看,它体现出开放包容的理论品格。中国的“‘全人类共同价值’观”是一种切己性价值观念,因为中国这一认识主体包含于全人类这一价值主体之中。正因如此,所以中国虽然是全人类共同价值的提出者,但却从未试图垄断对其价值内涵和价值实现路径的解释权⑬。中国寻求的仅仅是关于全人类共同价值的中阶共识,即不同认识主体虽然都认为一种和平、发展、公平、正义、民主、自由的生存境域能够有效满足全人类在生存、交往、自我实现等方面的共同需要,但是却在如何界定与实现相应的关系属性方面保持开放态度,从而有可能为全人类共同价值提供更丰富的实践语境和更宽广的接受空间。

最后,从其最终的价值实现来看,它借力于当代中国的行动能力。一种价值观念的力量不仅基于其自身的理论逻辑,更基于其能够在多大程度上通过实践使自身得到实现。虽然不同国家都有可能合理地提出自己版本的“‘全人类共同价值’观”,但是只有那种有诚意且有能力将诸种共同价值实现出来从而真正在某种程度上满足全人类共同需要的版本才有可能获得普遍的认可——作为负责任大国的中国在这一方面能够发挥自身特有的优势。

正是由于具有上述四个方面的独特力量,才使得中国的“‘全人类共同价值’观”相对而言拥有了转化为“全人类‘共同’价值观”的更多可能性。不过,要想使这一转化得到持续推进,还需要做好至少三个方面的工作:一是从理论上进一步澄清全人类共同价值的底线性要求,使其在保持开放性的同时避免陷入相对化、空心化的阐释陷阱;二是在实践上进一步丰富诸种能够满足全人类共同需要的公共产品供给,以有效行动和实际贡献持续彰显中国的“‘全人类共同价值’观”所具有的真实性、可信度与感召力;三是在路径上进一步完善循序渐进的共识凝聚机制,以国与国的双边性价值共识促进区域性价值共识、以区域性价值共识推动全人类价值共识的逐步成型,从而为人类命运共同体的构建奠定更加坚实的价值观基础。

注释:

①2018 年12 月10 日,习近平在致纪念《世界人权宣言》发表70 周年座谈会的贺信要点中强调:“中国人民愿同各国人民一道,秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的人类共同价值,维护人的尊严和权利,推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理,共同构建人类命运共同体,开创世界美好未来。”参见:《习近平谈治国理政(第三卷)》,外文出版社,2020 年,第288页。2022 年2 月25 日,习近平在主持中共十九届中央政治局第三十七次集体学习时的讲话要点中指出:“要积极推动全球人权治理,弘扬全人类共同价值观,坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念,推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。”参见:《习近平谈治国理政(第四卷)》,外文出版社,2022 年,第272页。不过,值得注意的是,2022 年6 月16 日第12 期《求是》杂志发表的习近平于2022 年2 月25 日在中共十九届中央政治局第三十七次集体学习时的讲话,其中与上述第2 段引文的相关表述对应的原文里所提及的并非“全人类共同价值观”,而是“全人类共同价值”:“我们要弘扬全人类共同价值,坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念,推动全球人权治理朝着更加公平、公正、合理、包容的方向发展。”参见:习近平的《坚定不移走中国人权发展道路 更好推动我国人权事业发展》,载于《求是》,2022 年第12 期,第4-10页。

②在对“价值”的界说方面,一般意义上的“关系说”和“属性说”虽更具影响力,但也可能有着一定的局限。相关批评参见:刘宗碧的《价值的界定及其哲学基础的范式问题——兼析马克思的劳动价值论》,载于《黔东南民族师专学报(哲社版)》,1998 年第4 期,第7-13页;李德顺的《价值论》(第3 版),中国人民大学出版社,2013 年,第28-29页。因此,笔者对“价值”的理解并未完全采用一般意义上的“关系说”或“属性说”,而主要是吸收了王海明和孙英通过对“关系说”与“属性说”的综合所提出的“关系属性说”。参见:参考文献[2]。类似视角亦参见:黄海澄的《价值论与真、善、美》,载于《哲学研究》,1986 年第7 期,第24-26页;毛崇杰的《关于价值与真理的若干问题》,载于《哲学研究》,1999 年第8 期,第15-23页;刘舸和王玉荣的《关于价值及人的价值范畴的新探索》,载于《燕山大学学报(哲学社会科学版)》,2000 年第2 期,第51-54页;汪辉勇的《论普遍价值的合法性》,载于《北京行政学院学报》,2008 年第1 期,第98-102页。此外,王玉樑认为,“关系属性说”虽有其合理之处,但却存在两个问题:一是其本质上依然强调的是有用性,而有用性属于功利价值,无法涵盖道德、审美等非功利性价值;二是其将客体的潜在价值与现实价值混同了起来。参见:王玉樑的《评哲学价值范畴的几种界定》,载于《社会科学研究》,1999 年第2 期,第55-60页。不过,笔者认为,关于“关系属性说”的这两个问题都能够在一定程度上得到化解:就第一个问题而言,由于价值关系中的“有用性”是相对主体需要来说的,所以只要承认主体既具有功利性需要也具有非功利性需要这一事实,“有用性”这一描述就能够将诸种非功利性价值涵括进来;就第二个问题而言,如果接受“价值产生于主体与客体在实践中形成的意义关系”这一前提,那么能够被主体认识到的客体的“潜在价值”就必然是客体(或客体所属的“类”)已经以某种形式实现过的现实价值,即不可能存在绝对意义上的“潜在价值”。

③关于价值、价值物、价值谓词等的理论辨析,参见:何中华的《论作为哲学概念的价值》,载于《哲学研究》,1993 年第9 期,第29-36页。

④如下文所述,全人类共同价值是以“全人类”为价值主体,而这里的“全人类”则是“类、群体和个体三种存在形态的统一”。参见:参考文献[13]。换言之,全人类共同价值的价值主体既涉及不同的人类群体,更涉及不同的人类个体,从而必然具有复数性的内涵。因此,其所指向的必然是不同主体之间的共同价值,而非不同客体之间的共同价值。

⑤此处笔者关于“不同主体的共同需要”和“共享客体”的阐释受到了李德顺的启发。参见:李德顺的《普遍价值及其客观基础》,载于《中国社会科学》,1998 年第6 期,第4-14页。“共享客体”这一提法也是引自李德顺的《普遍价值及其客观基础》一文,但笔者在对“共享客体”的理解方面与李德顺有所差异。李德顺认为,共享客体是指在不同价值主体之间拥有共同的价值客体,即“主体间价值对象的相同,在现实中可以表现为各方均需要共同的客体”。但是,正如李德顺于文中所暗示的,这种意义上的“共享客体”更多侧重客体的“相同”而非“共享”,从而隐含着零和博弈的风险。由于笔者以“全人类共同价值”这种良性的共同价值为着眼点,所以对“共享客体”的阐释在李德顺的观点的基础上有所延伸,即认为共享客体不仅意味着不同价值主体之间拥有相同的价值客体,而且意味着这种价值客体可以同时满足不同价值主体的共同需要,从而使得非零和博弈成为可能。

⑥事实上,就“三观”来说,世界观处理的是“可能性”(possibility)问题,涉及的是“对主体而言,在世界之上,哪些事物是可能的”;价值观处理的是“有用性”(beneficialness)问题,涉及的是“对主体而言,在诸种可能的事物之中,哪些是有用的”;人生观则处理的是“优先性”(preference)问题,涉及的是“对主体而言,在诸种有用的事物之中,哪些是优先的”。

⑦事实上,即使在异己性价值观念中,主体性也从未“缺场”,因为前者在本质上可以被转换为另外一种表述形式:“如果我是他/她,那么我会认为由于符合某种条件从而实现某种关系属性的客体能够有效地满足我的某种需要。”

⑧汪信砚提出,价值共识主要有“价值认同”和“价值认异”两种基本形式:“价值认同”是指“在价值观念的交往过程中,人们有时被交往对方的价值观念所同化,自觉地或非自觉地赞同和接受对方的价值观念”;“价值认异”是指“在价值观念的交往中,虽然人们彼此并不赞同和接受对方所持有的价值观念,但他们基于对相互之间历史、文化、社会地位、利益关切等方面的差异的认知而完全理解对方所持价值观念得以产生的缘由和根据,并由此包容、体谅和尊重它”。参见:汪信砚的《当代视域中的马克思主义哲学》,人民出版社,2022 年,第438-439页。不过,笔者虽承认“价值认异”这一形式的存在及其重要意义,但却认为其必须以某种更具基础性的“价值认同”作为保障才能得到实现。在这种情况下,不同主体彼此都是基于对某种/某些更重要价值的考量而认为在若干差异点上去包容、体谅和尊重对方对自己而言是更有用的,其背后隐含的依然是某种/某些更深层的价值认同。因此,笔者提到的“价值共识”主要侧重“价值认同”的层面。

⑨“价值事实是指,主客体之间价值关系运动所形成的一种客观的、不依赖于评价者主观意识的存在状态,它既是客体对主体的实际意义,又是一种‘客观’的事实。”参见:李德顺的《价值论》(第3 版),中国人民大学出版社,2013 年,第161页。

⑩“所谓‘实用理性’就是它关注于现实社会生活,不作纯粹抽象的思辨,也不让非理性的情欲横行,事事强调‘实用’、‘实际’和‘实行’,满足于解决问题的经验论的思维水平,主张以理节情的行为模式,对人生世事采取一种既乐观进取又清醒冷静的生活态度。”参见:李泽厚的《中国现代思想史论》,生活 · 读书 · 新知三联书店,2008 年,第342页。

⑪公平在很大程度上依赖于对既定的秩序与规则的遵循,而正义却可以决定秩序与规则本身,所以世间可能存在“公平的分赃”,但绝不可能存在“正义的分赃”——因为“分赃”本身就必然是不正义的。因此,一方面,与正义相比,公平可能显得更为浅薄;另一方面,正义的实现却必须依赖于公平,正如秩序与规则的实现必须依赖于对秩序与规则的遵循一样。

⑫“通过人的自由发展,实现人的彻底解放,这一人类的最终的、普遍的价值,唯有在真正的民主制中才能实现。因为按照马克思的理解,只有在人民当家作主的民主政治条件下,自由的价值才可能实现”参见:俞可平的《马克思论民主的一般概念、普遍价值和共同形式》,载于《马克思主义与现实》,2007 年第3 期,第4-13页。

⑬2021 年7 月6 日,习近平在中国共产党与世界政党领导人峰会上的主旨讲话中指出:“我们要本着对人类前途命运高度负责的态度,做全人类共同价值的倡导者,以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,尊重不同国家人民对价值实现路径的探索,把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去。”参见:《习近平著作选读(第二卷)》,人民出版社,2023 年,第492页。