“一带一路”国家数字化政府对中国OFDI的影响

2023-11-30赵如梦

赵如梦

(江西财经大学国际经贸学院,南昌 330013)

一、引言

“一带一路”倡议提出后,中国对外直接投资(OFDI)增速迅猛。2020 年中国对“一带一路”沿线国家直接投资177.9 亿美元。增长18.3%,占中国对外直接投资的比重上升到16.2%。随着大数据、云计算等新一轮科学技术的革新,数字经济应运而生。中国在数字化转型中把握机遇,加快了本国的数字化政府发展的脚步。相较于传统政务,《2019 数字政府发展报告》中提出电子政务发展可以提高政府办事效率和透明度、提高政府决策科学性,为政府、社会、公民之间的良好关系提供更多选择。自2014 年以来,联合国会员国都提供了不同形式的政府在线服务,各国数字化政府发展指数不断攀升,数字化政府发展水平的提升已经成为衡量一个数字经济时代的主要标准。

数字化政府的发展水平使各国政府降低获取信息的成本,公民和企业等社会主体获取更加适合它们发展的公共服务。Bekkers 和Homburg(2007)从不同角度论证了数字化政府发展水平对东道国经济发展水平的促进作用。在“一带一路”的背景之下,中国的对外直接投资是我国与“一带一路”沿线国家经贸往来的重要内容,数字化政府自然会对中国对外直接投资产生积极影响。在全球经济增长的下行压力与对外直接投资效率的不确定性态势下,数字化政府的发展能为中国对外直接投资提供环境保障。鉴于此,本文构建“一带一路”国家数字化政府发展水平与中国对外直接投资的短面板数据,检验数字化政府发展水平是否会影响中国的对外直接投资水平,并以数字化政府对贸易成本的影响为切入点分析其作用机制。

与以往其他文献相比,本文的创新点在于将数字化政府发展作为关键影响因素加入投资引力模型中来,通过实证研究发现“一带一路”不同区域的数字化政府发展水平对投资选择具有异质性,并对作用机制进行了总结分析,为中国的对外直接投资的实证领域进行有益补充。

二、研究假设

自“一带一路”倡议提出以来,中国与世界各国的联系愈发紧密,关于我国对外直接投资的效率评价、空间效应研究的文献不断增多。一些文献更加关注于政治风险对我国OFDI 的影响:谢孟军(2015)指出,中国对外直接投资更加偏向于政治风险小的国家;戴利研和李震(2018)发现政治关系的亲密增加了中国对外直接投资的成功率;肖光恩(2017)发现中国的经济增长对东盟成员国的经济增长有促进作用。另外,一些学者从母国和东道国角度剖析我国在“一带一路”沿线国家的OFDI 缺乏科学性和客观性,发现存在“第三国”的交互影响且该影响在不断扩大(马述忠和刘梦恒,2016)。

基于引力模型或扩展引力模型的大量研究证实了投资活动与东道国或母国市场规模、要素禀赋以及地理距离有关(梁琦和吴新生,2016;孙楚仁,2017),但事实上投资远没有达到预期,其中还存在投资效率的缺失。参照Anderson(2003)的做法,利用引力模型对“一带一路”国家区位特征对投资存量的影响进行区分,将引力模型应用于国际投资区位选择问题的研究当中。在全球经济数字化发展的背景下,数字化政府在投资中扮演着独一无二的角色(施炳展,2016)。目前对于数字化政府水平促进中国对外直接投资的系统研究和阐述是较少的。因此本文将“一带一路”沿线国家的数字化政府水平加入引力模型中,并将其作为中国对外直接投资的关键区位选择因素进行研究。鉴于此,本文提出第一个研究假说:

假说1:“一带一路”国家数字化政府水平提高对中国对外直接投资产生明显促进作用。

政府作为整个国家运行的总枢纽,经济的发展与政府息息相关,数字化政府水平是推动经济建设的重要驱动力。数字化政府于其本质而言是信息通信技术,通信技术提高能够简化通关程序、缩短通关时间以此实现贸易便利化,数字化政府发展是贸易自由化的先决条件。国家数字化政府水平越高证明其贸易自由化程度越高,发生的贸易成本会更低。Ruse(2014)利用考察加纳部署,研究贸易流程现代化和数字化政府的关系,结果表明数字化政府是促进贸易流程现代化的关键。Hillberry 和Zhang(2018)系统地阐述了在贸易便利化水平能达到最佳的情况下,贸易时间与成本将明显降低,并表明政府效率和监管质量显著影响贸易通关时间。鉴于此,本文提出第二个研究假说:

假说2:“一带一路”沿线国家数字化政府发展水平提升能够降低国际贸易成本,从而促进中国的对外直接投资。

三、研究设计

(一)变量数据说明及选取

本文采用“一带一路”沿线国家2003-2020 年的数字化政府发展指数与中国对外直接投资的数据以及其它控制变量的数据构建短面板数据。为了保证研究的有效性,本文对异常值数据进行了截尾处理,以2003-2020 年“一带一路”国家的样本构建了短面板数据(各个变量的描述性统计结果如表1所示)。

表1 变量描述性统计

被解释变量。本文选取2003—2020 年中国对“一带一路”国家对外直接投资存量(OFDI)的对数(LOFDI)作为被解释变量,数据来源于《中国对外直接投资统计公报》。

核心解释变量。本文构建并测算“一带一路”沿线国家2003—2020 年的数字化政府发展指数(EGDI)作为核心解释变量,数据来源于联合国经济和社会事务部公共机构与数字政府司发布的数字化政府发展指数,该指数由人力资本(HCC)、电信基础设施的发展状况(TIC)、在线服务的质量及范围(OSC)加权计算所得。由于联合国只发布了2003年、2004 年、2005 年、2008 年、2010 年、2012 年、2014 年、2016 年、2018 年、2020 年的非连续数据,利用stata 计量软件将非连续数据线性补齐为连续数据。

控制变量。第一,东道国的经济规模(GDP)。作为吸引外商投资的一个重要因素,市场规模较大的国家为中国对外直接投资更易提供“肥沃的土壤”(何新易和杨凤华,2016)。因此选取东道国的总GDP 作为控制变量,并对其取对数。第二,资源密集度(Res)是影响中国对外直接投资区位选择的重要影响因素,本文参照世界发展指标数据库(WDI)中燃料、矿石占总出口额比重来表示东道国的资源禀赋。第三,劳动力禀赋(Lab)也是影响中国对外直接投资区位选择的重要因素,本文参照世界发展指标数据库(WDI)中15 岁以上人口占东道国的人口比例来表示劳动力资源禀赋。第四,投资开放度(Open)已经成为吸引外商投资的重要因素,东道国投资开放度越高,母国在该国面临的投资壁垒就越低,母国便更倾向于在该国进行投资。本文参照齐俊研(2020)采用东道国实际利用外商直接投资占GDP 的比重来衡量,数据来源于世界银行数据库。

中介变量。贸易成本,这是指获得商品所必须支付的成本但除了生产商品的成本。运输成本、批发和零售的配送成本、法律法规成本及信息成本等都属于获取商品必须支付的成本。该数据来源于世界银行数据库。

(二)模型设定

为了验证上述假说,本文参考Freund和Weinhold(2004)、Niru(2014)的思路,构造形式如下的投资引力模型:

其中,东道国用i 表示,年份用t 表示;被解释变量OFDIit表示中国对东道国i 在t 年的投资存量;EGDIit是核心解释变量,表示东道国i 在t 年的数字化政府发展水平。∑jβjMijt为国家层面控制变量,包括投资引力模型相关变量,如:经济规模(GDP)、资源密集度(Res)、劳动力禀赋(Lab)、投资开放度(Open)等。β0为常数项,λi表示国不可观测的个体固定效应,μit为随机扰动项。

四、实证分析

(一)基准结果分析

本文为了排除各个变量之间的多重共线性,在进行基准回归之前对各个变量进行了多重共线性检测,检验结果表明各个变量方差膨胀因子均小于10,故本文设定的模型不存在严重多重共线性问题。

表2 展示了基于引力模型的基准回归结果。第(1)列仅加入了核心解释变量和固定效应;第(2)列加入了“一带一路”沿线国家的经济规模和资源禀赋等因素;第(3)列进一步加入了“一带一路”沿线国家的劳动力资源禀赋;第(4)列再加入“一带一路”沿线国家的对外开放程度。

表2 基准回归结果

在表2 的所有回归中发现逐步加入了其他的控制变量、固定效应之后,核心解释变量数字化政府的回归系数均都在1%水平上显著且为正。由此说明中国对“一带一路”国家的投资更加倾向于数字化政府发展水平更高的国家,数字化政府发展水平已经逐渐成为影响中国对外直接投资选择的重要因素。

因此,基准回归结果证明了本文的假设1,即东道国的数字化政府水平提升会正向促进中国的对外直接投资。

(二)稳健性检验

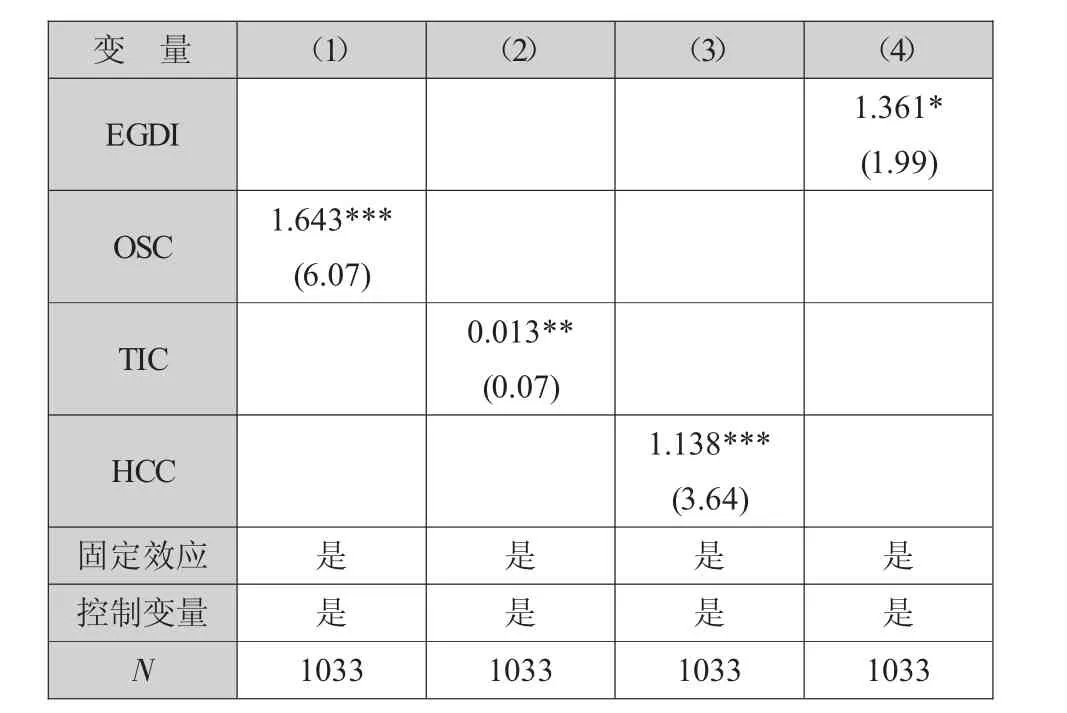

本文采用两种方法进行稳健性检验:一是将被解释变量(EGDI)替换为其三个分量指标分别进行检验,即OSC(在线服务质量及范围)、TIC(基础设施建设)、HCC(人力资本);二是利用投资流量(OFDS)替换被解释变量投资存量(OFDI),检验结果如表3 所示。

表3 稳健性检验结果

如表3 所示,第(1)至(3)列是将核心解释变量更换为其三个分量指标的回归结果,结果显示TIC(基础设施建设)的回归结果为正且在5%的水平上通过检验、OSC(在线服务质量及范围)、HCC(人力资本)的结果为正且在1%的水平上通过检验,证明模型的实证分析是稳健可靠的。第(4)列表明投资流量(OFDS)替换投资存量(OFDI)的回归结果,在控制了其他变量的情况下,数字化政府(EGDI)所对应的系数为正且在10%的水平上通过检验,结果表明“一带一路”国家数字化政府水平的提升给予了中国对外直接投资强大的生命力。

(三)异质性检验

本文考虑到由于“一带一路”沿线国家的数字化政府发展水平程度不一致,本文将“一带一路”国家划分为东南亚地区、西亚、南亚、中亚、独联体、中东欧六个不同区域进行异质性检验(检验结果如表4 所示)。

表4 异质性检验

异质性检验结果表明,不同区域之间存在异质性。西亚、中亚、独联体、中东欧地区的数字化政府发展水平对中国的对外直接投资产生了明显的正向促进作用,这表明西亚、中亚、独联体、中东欧的数字化政府发展水平较高,中国更愿意在这些国家进行投资。南亚数字化政府发展水平较弱,中国对这南亚地区进行投资主要是由于对自然资源的需求。东盟区域内数字化政府发展水平的实证结果系数为正,证明东盟各国接纳中国的对外投资,东盟各国由于盟内存在的协议,各国之间在联盟体系内进行正常的投资交易的往来,合作更密切,各国之间采取互帮互助的方式加强合作。

(四)内生性讨论与处理

本文利用工具变量法进行二阶段最小二乘回归解决,可能由反向因果和遗漏解释变量等内生性造成的偏差问题,工具变量选择如下:

本文借鉴Malik(2016)的研究方法,认为数字化政府及其普及程度取决于东道国信息通信技术商品出口与商品总出口的比重(ICT),因此本文利用(ICT)作为工具变量,数据来源于世界银行。

表5 只列出核心解释变量和工具变量的回归结果。本文发现以东道国信息通信技术商品出口比重(ICT)作为东道国电子政务发展指数的工具变量进行实证分析时,回归结果表明东道国数字化政府水平的提升对中国对“一带一路”国家的投资起到了十分显著的促进作用。本文选取的工具变量第一阶段Wald F 统计量明显超过审定的F 值在10%偏误水平下的临界值,由此说明问题不存在于该工具变量当中。综合表5 的回归结果,本文考虑了内生性问题之后核心结论依旧是稳健的。

表5 工具变量回归结果

(五)作用机制检验

本文借鉴温忠麟和叶宝娟(2014)的方法,构建以“一带一路”沿线样本国家贸易成本为中介变量的中介效应模型,以此来检验“一带一路”沿线样本国家数字化政府发展水平提升促进中国对外直接投资的影响渠道。设定中介效应模型如下:

其中,Mediationit为中介变量,λi表示i 国不可观测的个体固定效应,μit、ωit和ξit均为随机扰动项。本文参考(齐研俊,2016)的方法选取贸易成本(TCit)作为中介变量,在构建模型为避免误差对中介变量贸易成本取自然对数,数据来源于世界银行数据库(具体结果如表6 所示)。

表6 作用机制检验

表6 第(1)列表明“一带一路”沿线国家数字化政府水平系数为正且在1%显著水平上通过检验,这表明“一带一路”沿线国家数字化政府水平提高能够为中国的对外直接投资提供肥沃的培育土壤,与前文结论一致。

表6 第(2)和(3)列是以贸易成本为中介变量的回归结果。通过第(2)列可知,“一带一路”沿线国家的数字化政府水平对于贸易成本在1%水平上显著为负,说明数字化政府发展水平可以降低贸易成本。第(3)列结果进一步显示贸易成本为负且在1%水平上显著,与此同时,“一带一路”沿线国家数字化政府水平为正且在1%水平显著,由此说明,“一带一路”沿线国家数字化政府水平通过有效降低国际贸易成本促进了中国对其的直接投资。“一带一路”沿线国家数字化政府水平的提升使得本国能有效面对市场的供需变化,合理地将本国的资源分配给社会主体并且能够合理规划经营布局,从而降低国际贸易成本,扩大中国的对外直接投资规模。

五、研究结论与政策建议

本文以“一带一路”沿线国家的数字化政府发展水平作为重要区位因素加入投资引力模型,以2003-2020 年“一带一路”沿线国家数字化政府发展水平作为核心解释变量构建了短面板数据,通过实证分析“一带一路”沿线国家数字化政府发展水平对中国对外直接投资的影响,并进行了稳健性、异质性和作用机制分析。本文实证研究发现:第一,数字化政府发展指数已经逐步成为中国对外直接投资区位选择的关键因素,中国对外直接投资更加趋向于数字化政府发展水平较高的国家。第二,“一带一路”沿线国家的OSC(在线服务质量及范围)、HCC(人力资本)对中国的对外直接投资也存在明显的促进作用。第三,“一带一路”沿线国家不同区域的数字化政府发展水平对中国对外直接投资的影响不同,西亚、中亚、独联体、中东欧地区的数字化政府发展水平对中国的直接对外投资存在明显的正向作用,南亚地区则存在抑制作用。第四,“一带一路”国家数字化政府发展水平能够显著降低贸易成本从而促进中国对外直接投资。

基于以上结论,本文提出以下政策建议:第一,明确“一带一路”国家数字化政府发展水平的差异,转变中国对外直接投资的类型。本文研究发现“一带一路”沿线国家数字化政府水平提高能够有效提升贸易通关时间从而降低东道国贸易成本,以此促进中国对外直接投资。因此,利用不同国家之间的资源差异以及要素价格的不同,将生产环节更具有优势的东道国作为重点投资对象,推动中国与东道国的互利共赢。第二,利用“一带一路”沿线国家数字化政府,加强与东道国政府的合作,及时地获取东道国的政府信息,降低对外投资企业获取信息的成本,为中国对其直接投资创造良好的条件,进而有效地规避投资风险,为中国对外直接投资的成功率提升奠定坚实的基础。