多维价值导向下的山地项目设计方法研究

2023-11-30柯毅纯

柯毅纯

(厦门市住宅设计院有限公司,福建 厦门361022)

1 背景

1.1 城镇化发展现状

在过去五年, 中国常住人口城镇化率从60.2%提高到了65.2%,快速的城镇化进程带来的是城市边界的扩张和土地资源的供应紧张, 越来越多的城市发展需要突破原有的自然边界。 在城市化进程中,山区的城镇化发展不可避免需要在复杂的山地上进行建设活动, 合理的设计能够使得山地项目的建设更高效地进行[1]。

1.2 山地项目设计痛点

在山地项目进行设计的时候,若是对场地理解不到位,没有进行充分的踏勘调研,对山地项目的特质不够了解,很容易将山地项目当作常规项目来规划, 无法因地制宜地创造出协调有序的空间,或是使得工程建设难度过高,产生过多不必要的挖填方;或者地块内高程差距较大,必须建设大量的边坡才能够保证用地达到可施工的状态; 或者对交通线路的组织不够高效,造成道路占比过大等问题[2]。

1.3 龙岩紫金山体育公园项目背景

龙岩市的山地丘陵占全市总面积的94.83%, 平地仅占5.17%,因此如何寻求高效的发展用地,是一个重要课题。

紫金山体育公园位于龙岩市中心以西, 通过华莲西路与市政府相连,距市政府5 km 左右。 体育公园原本是龙岩市西部的一座废弃矿山,随着龙岩“西扩南移”的策略,城市发展逐步向西部山地区域扩展, 以期经过矿山的综合整治与生态修复,最大限度恢复矿区原生态。

2 多元主体诉求与多维价值梳理

2.1 城市管理主体

一般来说,城市管理主体即由国家授权的,拥有决定与执行城市公共政策权利的城市政府部门。 山地项目的规划要符合政府对区域的发展目标、容量等预期诉求。

根据龙岩市国土空间总体规划, 龙岩的城市发展方向是南联、北通、东接、西拓,可以看出只有向西的城市是有增量的“拓”,而向西的增量城镇开发边界中,紫金山体育公园是主要板块。 政府希望通过地灾治理,景区打造,空间活化,社区植入,将城西的废弃矿山打造成生态宜居,绿水青山的城市样板。

根据规划要求, 总规划面积3.01 km2, 共需要取用地1.34 km2,其中,教育用地0.25 km2,居住用地0.84 km2,商业用地0.25 km2。 除此之外,还有铁路下穿,生态林保护等诸多限制。

从城市管理主体的要求出发, 该项目需要首先解决废弃矿山的污染及地质灾害问题。 其次,在满足铁路退距,生态林保护要求等条件的基础上, 在复杂的山地上取得符合规划要求的可用地, 并保证主要建设用地的坡度, 平整后能够满足CJJ 83—2016《城市用地竖向规划规范》的要求。

2.2 区域建设主体

区域建设主体指的是项目的建设方,也就是施工方,经济高效地完成施工建设任务,就是最核心的诉求。 从区域建设主体的要求出发, 需要尽量避免额外工程量造成的资金和时间浪费。

2.3 项目开发主体

项目开发主体指的是开发商,可以是景区的开发主体,可以是区域商业体量的持有者,也可以是某个居住区的开发商。各类型土地平整收储后,公共属性的用地,如学校公园等,由政府主导;住宅商业用地挂牌上市,由市场主导。

政府主导的用地,需要满足社区生活圈的服务要求;市场主导的用地,则需要考虑市场销售与运营的需求与规律,开发商和使用者对区域空间品质的部分诉求是一致的, 是统一载体不同角度的呈现。

2.4 使用者

使用者指的是购房者, 游客等使用区域城市空间与建筑空间的群体。 使用者的要求并非一成不变,而是随着不同使用偏好与社会共同价值观的认知发生动态变化[3]。 比如,市场对学区房的追逐,根据学校的师资、生源、历年成绩不断发生变化;商业街或者景区的热度,也常因为某个网红店铺、明星、甚至影视剧的取景而起伏不定。

3 基于多维价值导向的设计方法总结

多元主体的诉求带来了多维的价值导向。 如上文所说,不同主体的诉求是随着外部条件动态变化的,因此,需要寻求最大公约数,通过动态平衡的方式,实现各方的利益均衡。

3.1 充分调研

对于充满复杂难题的山地项目来说, 调研的重要性不言而喻。 进行充分调研是基于多维价值导向的设计方法现实的本底支撑。

由于自然地形的可达性限制, 局部地形地貌无法获取完整视角,可以利用飞行器航拍来达成。 利用倾斜摄影技术实现多角度拍摄,建模接近真实场景,可以更加直观地分析现场情况,结合实地踏勘对地貌细节以及空间感受的直观提取,可以使调研踏勘的成果更加完整和真实。

3.2 量化数据

对区域测绘图的量化数据进行采集,借用GIS 软件进行高程数据分析,使用物理环境模拟软件进行光环境分析,得出相关数据(见图1),作为基于多维价值导向的设计方法的数据支撑。

图1 区域日照影响分析

3.3 取地经济安全——山地项目中的取地原则

山地项目中的建设用地选择是设计工作中的第一步,反映到图纸上的呈现方式就是用地图。 用地图设计过程中,需要符合不同主体的价值导向。

首先,需要满足政府的容量,即取够用地,在3.01 km2用地中取足1.34 km2。

其次,需要满足安全原则。 山地自然地形的坡度往往比较大,从工程实施角度,必须对部分土地进行平整来保证有足够的操作面进行建设, 平整出来的台地与周边有较大高差的边坡处, 就需要采用边坡进行防护, 根据土质与岩质的不同基底,合理选择匹配的挡墙形式,保证工程安全。

最后,需要满足经济原则。 不产生不必要的挖填方,尽量保证挖填方平衡,若有额外挖填方出现,则需要有足够的经济效益增量的论证来支撑。

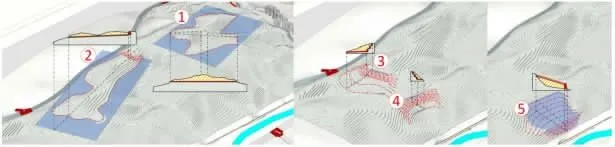

针对山地项目,地形无非峰岭坡谷几种地貌,处理的手法本质上是将局部特殊地貌平整成符合要求的缓坡地以及层次更多的微地形。以下总结了针对几种地貌的处理手法(见图2)。

图2 峰、岭、坡、谷的设计手法

1)峰:山峰是地形中的高点,真正处在峰顶的土地往往面积不大,若景观视野较好,山顶可达且用地相对平整,可以直接在山顶取建设用地,高中取高,作为区域地标景点。 若是山峰相对平缓,且各方希望在此处取较大面积的土地,则需要像“摘帽”一般,将顶挖平。

2)岭:我们把连绵的高山称作岭,区别于山峰的点状,岭更多呈现的是线状,或者说更像“手指头”。最高效的方式,是垂直于山岭的脊线,一刀将“手指头”切断,得地最多,挡墙最少。

3)缓坡:缓坡是山地项目中平整土地相对轻松的一类地貌,一般只需要少量挡墙就能取得较完整用地。

4)陡坡:由于陡坡坡度与挡墙坡比接近,在陡坡上要取得用地,需要耗费精力建设大量挡墙,而结果也只能取得少量用地。

5)谷:山谷与山峰对应,是山地项目中的低点,地貌特殊,如果有较好的景观资源,建议围绕谷地进行微地形的调整,点状平整出建设用地落位建筑体量。 若是没有优质景观资源,也可以考虑利用地势围湖造景,或者直接整体填平,用以平衡其他山体的挖方;若是非围合的谷地,应在最窄开口设挡墙,取地最高效,可以利用窄口地形减少挡墙。

对于全域的地貌处理,则要遵循土方平衡的原则(需考虑松实系数,该项目取松实系数为1.15),挖方乘系数后,能覆盖填方的区域最佳。

3.4 用地便捷可达——山地项目中的交通组织

山地项目中的道路需要满足城市道路设计规范, 在处理道路与景观及用地的过程中, 很容易忽略的一点就是用地的进入界面。 由于山地坡度紧张,道路经常会控制8%的极限坡度,若无合理考虑出入口的位置,很容易造成用地与道路的界面错位,行进的车辆难以顺利进入地块。 建议在道路设计时,合理利用两段陡坡之间的缓冲段来组织交通。

3.5 空间协调有序——山地项目中的空间营造

不论对于哪类主体, 城市空间的协调有序都是各方的共同需求。 结合特殊地貌打造引爆点,合理利用地形落位功能,是山地项目中创造优质空间的常用方法。

结合项目的特殊地形,以保留的生态林为分界点,北部地势崎岖,定位为“山城”;南部地势平缓,利用洼地引水造湖,定位为“水城”[4]。

山城利用区域最高山峰,高中取高,在制高点打造地标性观光塔。 环山西北交通便利的平整区落位初中高中,北区形成独特的山地生态研学区;环山东北部打造近山旅居板块,利用山体与林地,形成藏于林隐于世的独特体验;山南打造背山面水的最佳生态社区。

水城利用洼地打造龙岩市区最大人工湖——凤凰湖,与市区龙津湖呼应。 湖西岸打造临水旅居板块,南岸结合湖畔打造湿地公园,东侧打造商业水街与医养基地,让水参与到区域的重要商业体量中。 凤凰湖为水城最低点, 四面逐级平整台地,形成剧场式布局,将湖景最大化。

4 结语

综上所述,在山地项目的设计工作中,需要从规划前期开始,充分考虑到多元主体的诉求,在多维价值导向下,深入理解山地项目的复杂性,运用技术手段量化数据,在设计阶段提前规避实施过程中产生的问题与矛盾, 在保证工程安全的前提下,运用设计手段动态平衡多方诉求,提升山地项目的设计质量,打造出工程经济高效、功能丰富实用、交通便捷可达、空间协调有序的山地项目。