国外新冠疫情数字记忆项目实践及启示★

2023-11-30耿志杰王俞菲

耿志杰 王俞菲

(上海大学文化遗产与信息管理学院 上海 200444)

0 引言

2020年4月,联合国教科文组织与国际图联等联合签署《转危为机:新冠疫情为文化遗产提供更多支持》,号召档案馆、图书馆、博物馆、教育机构等完整保存疫情记录档案,留住疫情记忆。[1]2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强重特大事件档案工作的通知》明确指出,“收集好、保管好、利用好重特大事件档案,对于总结历史经验教训、维护国家安全和社会公共利益、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义”。作为一项典型的重特大公共卫生事件,突如其来的新冠疫情对国家、社会和个人层面都产生了不可磨灭的印记,由此“引发了大量专题研究和数字记忆建构实践”[2]。疫情数字记忆项目的实践,是在记忆的底色中正视历史,将不同形式的大众表达主动纳入历史记录[3],继而巩固个体记忆在集体记忆框架中的地位。在后疫情时代,疫情数字记忆项目从记录属性延伸到纪念属性,旨在唤醒社会公众情感共鸣,弘扬伟大的抗疫精神。

学界对于新冠疫情数字记忆的研究主要聚焦于经验总结与建设策略,经验总结方面,总结国外高校“疫情记忆”活动实践[4]、介绍代表性新冠疫情的网络信息存档项目[5]、归纳收集疫情数字记忆资源的参与式方式[6]、总结疫情数字记忆资源建设在收集、组织和保存方面的做法[7];在建设策略方面,主张从目标、主体、方案和动力四个维度构建抗疫档案资源库的方式[8],从主体维度和客体维度探索新冠疫情网络存档的机制匹配[9],从主体、收集、利用层面共建重大突发事件数字档案资源[10],借助理念、资源和技术条件推进建设“全国联动的新冠疫情专题数字档案馆”[11]。由此可见,对新冠疫情数字记忆项目的研究已经取得一定成果,但缺乏从整体层面对疫情数字记忆项目的梳理,有待于从实践层面进一步总结探讨。基于此,本文从整体层面介绍国外代表性新冠疫情数字记忆项目的实践经验,以期对我国新冠疫情数字记忆项目的建设提供借鉴性意义。

1 新冠疫情数字记忆项目的时代缘起

黑格尔曾尖锐地指出:人类从历史中获取的最大教训就是,从来不从历史中吸取教训。[12]然而,数字时代提供给我们一面吸取历史教训的明镜,记忆的微光可以在数字媒介中汪洋恣肆,形成独特的数字记忆景观。

1.1 从物质空间向数字空间的迁徙

加拿大著名的传播学者哈罗德·伊尼斯认为,传播媒介的偏向或有利于时间观念,或有利于空间观念。[13]不断变迁的档案媒介,从石刻、青铜、竹简到纸张,经历了倚重时间的纵向传播到依赖空间的横向传播。随着数字技术的赋能,档案媒介从模拟态向数字态迁移,打破了时间和空间的偏向,赋能大众表达,使其在新媒介的作用下流动与刻写。新冠疫情期间,档案媒介的数字化生存尤为凸显,疫情故事、疫情实物从具象化的物质空间迁徙到流动性的数字空间,正如亚当斯和柯佩尔曼所说,“实体空间的边界由此被侵蚀,变得模糊和流动”[14]。越来越多疫情相关的记忆资源被安置到非制度化的“记忆之场”中,例如我国网民创建的2019nCovMemory网站[15],犹他大学建立的COVID-19数字档案馆[16]。集体记忆生产空间的转变,继而改变了传统的集体记忆生产体系,具体表现在生产形式创新和内容颗粒度细化等方面。在更加广阔的数字记忆空间中,公众的表达具有更大的自由度和能量值,改变官方自上而下的记忆架构。

1.2 从宏大叙事向个体记忆的衍变

随着国家范式走向社会范式,档案记忆的分层不再明显,折射出从宏大叙事向个体记忆的转向。利奥塔批判宏大叙事使“自身合法化”[18],裹挟着官方话语权的色彩,具体表现为“显宏镜”。然而,记忆空间从线下走向线上,赋予了个体书写的权利,契合海登·怀特所说的“应当让历史借助现代传媒重新走向民众”[19]。于是,个体记忆打破宏大叙事的桎梏,以“显微镜”的镜头记录人世间充满温情的烟火气。新冠疫情期间,我国各种个人Vlog、数字日记等形态的疫情记忆层出不穷,如众包VR纪录片《我生命的60秒》、在线互动数字艺术作品《我不是局外人》等,这代表着公民档案意识的自觉醒悟,意味着个体对疫情记忆的“不失语”。不同个体在数字空间中及时讲述个人攻坚疫情的生动故事,无需透过“故纸堆”唤醒尘封的疫情记忆。同时,个体疫情攻坚的“微观素材”象征着群体疫情攻坚的“历史见证”,是集体记忆对个体记忆的呼唤,正如莫里斯·哈布瓦赫指出的,个体思想置于集体记忆和记忆的社会框架中[20]。

1.3 从公众消费向公众产消的转向

一般来说,社会公众在场参观展览或者购买文创产品,是文化记忆消费的一种表征。然而,数字记忆时代,社会公众在记忆书写的主体角色发生明显变化,传统的消费者正在转变为新型的“产消者”[21],回应着档案学家特里·库克的社群范式,即由社会公众进行喧嚣与包容的记忆生产与消费。中国互联网络信息中心发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》指出,截至2022年6月我国手机网民规模达10.47亿,网民使用手机上网的比例为99.6%[22],映照着社会力量参与勾勒社会记忆的巨大潜力。江苏省档案馆和扬子晚报紫牛新闻联合推出的《战疫·苏史记》以开放式在线纪实编纂的形式,力求对江苏抗疫进行全方位、立体化记录[23],社会公众可以实时补充与更新疫情记忆;澳大利亚国家博物馆的“弥合距离-分享我们的新冠大流行经历”项目鼓励社会公众利用Facebook进行全国性的对话与国家记忆的书写。社会公众参与疫情记忆的深度得以提升,社会公众的参与不受制于“后端”与“历史”信息[24],而是贯穿于疫情记忆的全过程链条。

2 国外新冠疫情数字记忆项目的模式调查

新冠疫情数字记忆资源是社会公众抗击疫情的见证物,起着存史资政、科学研究、纪念象征等作用。通过对国外新冠疫情数字记忆项目进行调查发现,主要存在国家机构主导型、学术组织主导型、社会公众主导型三种实践模式。

2.1 国家机构主导型

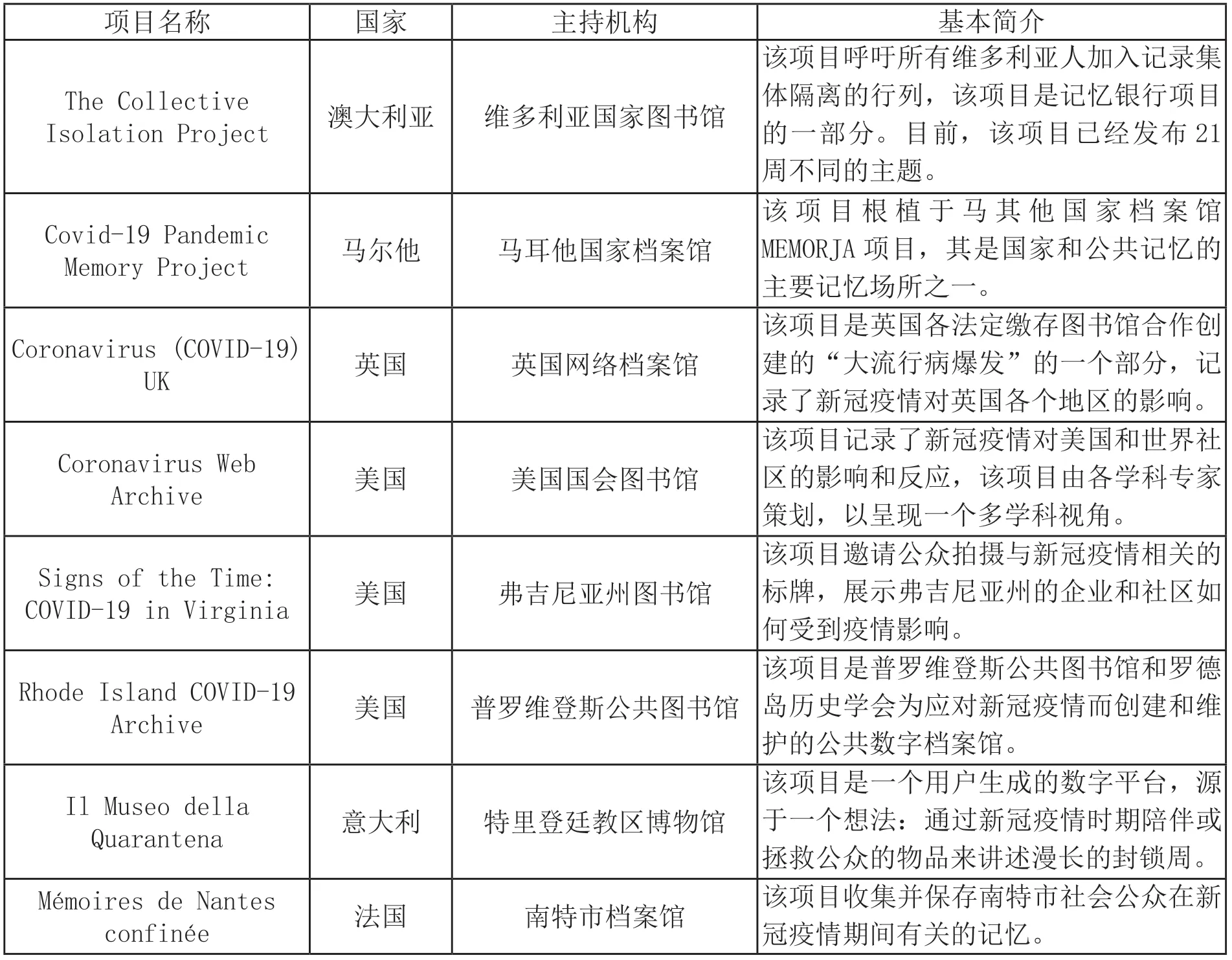

国家机构主导型的新冠疫情数字记忆项目,是指由国家或地方档案馆、博物馆、图书馆等官方记忆机构主持,对新冠疫情相关的原生数字资源进行采集、组织、存储与开发,以确保构建疫情期间立体鲜活、社会参与的国家记忆。本文列举了部分国家机构主导的代表性疫情记忆项目,具体如表1所示。

表1 国家机构主导的新冠疫情数字记忆项目

国外国家机构主导的新冠疫情数字记忆项目,一是具有开放性特点,试图建构有温度、异质化、全视野的疫情记忆,国家机构不仅收集官方机构记忆资源,如各政府机构疫情防控工作中的重要文件材料,而且注重民间记忆资源的收集,以对官方记忆资源形成重要补充来源,同时收集方式多样,兼备自上而下与自下而上两种收集方式。二是具有合规性特点,利用国家机器的制度化属性整合疫情记忆资源。正如冯惠玲指出,官方记忆机构的功能记忆和存储记忆属性,使其适宜主办大型数字记忆项目[25]。然而,基于项目合规性的特点,社会公众大多被动参与,缺乏积极性与主动性。同时,部分国家机构主导的新冠疫情数字记忆项目,象征着国家主流意识的书写,是某一大规模国家记忆项目的子集,发挥着拼凑国家记忆图景和强化国家认同的价值导向。

2.2 学术组织主导型

学术组织主导型的新冠疫情数字记忆项目,大多由高等院校主持,发挥高校的学术权威和技术力量优势,同时联合政府机关、社会组织以及社会公众等多个主体开展行动。本文调查了部分学术组织主导的代表性疫情记忆项目,具体如表2所示。

国外学术组织主导的新冠疫情数字记忆项目,一是资源多元,视野包容,彰显人文关怀。学术组织不仅仅限于保存高校教师职工及学生的疫情记忆,更致力于收集城市、社区等多元化的疫情数字记忆资源,关注边缘和弱势群体记忆场域,如难民、宗教人士、移民群体、监禁人员等,从独特的视角记录不同群体应对新冠疫情危机的策略。二是组织多元,跨学科特点鲜明。学术组织主导型疫情记忆项目的团队成员,既包括高校(历史学、政治学、社会学、法律学等)的专家学者和学生团队,还包括档案馆、图书馆管理人员,以及软件开发人员等技术人才,重视多领域交叉性人才的引进。同时,通过数字人文技术和工具的积极引入,将疫情记忆资源可视化、关联化、知识化,方便目前教学及未来学术研究之用。

2.3 社会公众主导型

社会公众主导型的新冠疫情数字记忆项目,是指个人或者群体主动发起对新冠疫情记忆的保存与传承,旨在用个人或群体视角记录并反思疫情,形成独立个体之间情感流动或者共鸣的公众平台。本文调查了部分社会公众主导的代表性疫情记忆项目,具体如表3所示。

表3 社会公众主导的新冠疫情数字记忆项目

国外社会公众主导的新冠疫情数字记忆项目,一是视角呈现丰富,具有个人或群体特色,以个人情感、信息交流、专业优势、企业管理、历史研究、社会责任等角度为出发点,继而展开疫情数字记忆归档实践探索,有效地填充了官方档案记录之外的记忆空白,形成了完备的疫情记忆资源体系。二是大多采用自下而上的民间叙事模式,活化叙事表达,大部分采用第一人称的叙事口吻,内容平实真实,生动记录了疫情期间普通人的生活百态,社会公众在去中心化的互联网上“成为他或她自己的出版人、作者、摄影师、电影制作人、音乐录制艺术家,以及档案工作者”[26],具有强烈的档案意识,主动承担疫情数字记忆项目的发起、管理工作,一定程度上打破传统意义上官方主导的档案管理模式,成为记录和保存疫情记忆的主要责任主体。

3 新冠疫情数字记忆项目的特征解读

国外新冠疫情数字记忆项目如星星之火,燎原之势,无论是国家机构、学术组织或者个人(群体)皆主动牵头负责,形成“国家—社会”层面疫情记忆景观。通过调研发现,各国疫情数字记忆项目在主体、资源、服务、法理维度极具特点,值得总结与借鉴。

3.1 主体维度:显示协同与参与性

新冠疫情数字记忆项目实质上是一项社会工程,系统内部要素复杂,涉及资源、技术、人力、资金等各个要素,需要多个利益相关者协同配合。通过对上述代表性疫情数字记忆项目进行调研发现:

一是部分项目的各个主体协同度高、角色分明。例如汉堡大学、波鸿鲁尔大学、吉森大学统筹德国Coronarchiv项目工作,档案资源提供依托达姆施塔特市档案馆、城市档案馆、荷尔斯泰因州理图书馆等公共文化事业单位,项目资金由卢森堡国家研究基金 (FNR) 资助;Lockdown Diaries项目由爱丁堡大学和西开普大学的研究人员联合开展,由开普特70名社会公众提供研究资源,由爱丁堡大学Impact和英国政府GCRF提供资金,充分彰显了多元主体协作的优势。

二是各项疫情数字记忆项目的主体逻辑主要呈现“网状式”[27]建构方式,提倡全民参与、用户贡献的方式。无论是国家机构、学术组织、社会公众主导的模式,都强调社会力量对疫情记忆的构建。社会公众可以通过多种渠道参与到疫情记忆的贡献中,例如将数字档案上传至网站的规范表单中、借助电子邮件提交数字档案或者通过回答特定的问题回应对疫情的看法。同时,鼓励社会公众以众包的形式提供对记忆资源的著录、转录等工作。非档案专业人士也可以对资源目录和检索工具进行准确、完整的评论和贡献,完成添加元数据、数据分类等工作,例如JOTPY项目中社会公众可以对各自贡献的存档项目进行社会化标注。

3.2 资源维度:凸显多元与规范性

新冠疫情数字记忆项目“于危机中育新机”,它要求“人们尊重所有的经历和不同的声音”[28],以形成更具包容性与开放化的集体记忆。通过对上述代表性疫情数字记忆项目进行调研发现:

一是疫情数字资源范围广泛、主题丰富。疫情数字记忆资源的范围,包括疫情期间的个人(家庭)故事、照片、日记、视频、新闻报道、明信片、社交媒体帖子、网页、口述史等,使文本、图片、音频、视频等不同类型的记忆资源集成于“一平台”;主题方面,涵盖高等教育、医疗保健、心理健康、乡村生活、宗教文化,监狱生活等各个领域,记录了主流与非主流声音,一定程度上形成了立体完整的历史记录,展示了疫情期间真实的生活图景。

二是疫情数字记忆资源的组织规范,宣传有力。组织规范方面,部分疫情数字记忆项目通过规定文件格式大小和元数据规范等措施,使疫情记忆资源整合规范统一。例如Pandemic religion、Coronarchiv等采用都柏林核心元数据集;Rhode Island COVID-19 Archive规定上传文件大小限制为256MB;JOTPY制定了收集协议、元数据标准、实施了通用词汇表和术语表[29]。此外,不同疫情数字记忆项目根据资源类型、规模大小,借助Omeka、Omeka-S、Drupal、GoGoCarto、Wordpress等开源软件为技术支撑,实现多源异构的记忆资源的整合。宣传推广方面,大部分疫情数字记忆项目都在Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、Tumblr等流行社交媒体平台上创建了自己的账号或者话题,鼓励双向互动,以期扩大疫情数字记忆项目的社会影响力。

3.3 服务维度:彰显便捷和多样化

数字记忆的编排展示,直接影响着记忆资源与大众的连接度[30],是用户可持续利用记忆资源的重要途径和有效手段。通过对上述代表性疫情数字记忆项目进行调研发现:

一是大部分疫情数字记忆项目检索途径多样化,组织有序。用户可以根据关键词进行简单检索或者通过主题、标签、限定日期、站点地图、载体类型等方式进行高级检索,提高疫情记忆资源的查全率与查准率。然而,部分疫情数字记忆项目,例如Il Museo della Quarantena 、Mémoires de Nantes confinée,没有提供检索工具,不利于社会公众有目的性查看。此外,部分疫情数字记忆项目如Signs of the Time: COVID-19 in Virginia、Vitrines en confinement等平台设置用户登录,用户可以对相关记忆资源实现收藏等功能,实现“量体裁衣”式个性服务。JOTPY、Coronarchiv、Vitrines en confinement等则通过可视化地图的形式,使用户直观感受疫情数字记忆资源的空间分布,实现对疫情记忆资源的关联与定位;Covidmemory则通过“地图+时间链”相结合的形式,呈现出疫情记忆资源的时空联络。

二是疫情数字记忆项目根据不同用户的需求,承担着多样化的服务方式。一般项目承担着收藏记录的功能,部分项目还发挥着学术研究、课堂教学的作用。科学研究方面,例如Covid : Chronicles from the Margins项目依托海量疫情记忆资源,研究如何结合和创新数字民族志和艺术的创造性方法,来促进对疫情期间权利和社会正义的认可,以及移民群体自我表达等问题;课堂教学方面,例如JOTPY、Pandemic Religion等项目单列“教学模块”模块,为教师提供历史研究、数字人文等主题的馆藏资源和参考教案,有效促进档案资源与课堂教学的深度融合。同时,鼓励学生查看、创建疫情相关的档案资源,使学生在教育实践中了解档案的形成,把握档案的历史价值。此外,部分疫情数字记忆项目正在实现疫情记忆资源的再生产阶段,进行主题叙事性开发,鼓励社会公众文化消费。例如,Coronarchiv已经发布“处于封锁状态的儿童和青少年”“一年疫情存档”“Covid时代的社会抗疫”三个专题性展览;Archives de Quarantaine形成了播客、出版物、线上展览等成果[31];Il Museo della Quarantena项目举办线上线下相结合的展览。

3.4 法理维度:映射信任和协调性

建构数字记忆离不开法律层面的约束,同样的,疫情数字记忆项目不能脱离对法理的评价。只有在合法性框架的考量中,才能为疫情数字记忆项目营造良好环境和反思的空间。通过对上述代表性疫情数字记忆项目进行调研与总结:

一是疫情数字记忆项目充分尊重贡献者的知识产权,以获取社会公众的信任。以Rhode Island COVID-19 Archive、Due to Covid-19为例,贡献者根据著作权许可协议CC BY4.0提交数字记忆资源,规定贡献者拥有著作权,社会公众可以访问、分析和编辑贡献者提交的作品。同时,在资源的利用方面,馆藏机构和社会公众需要在利用时注明原贡献者及著作权,可以用于公共研究、教育用途,但不得用于商业用途。此外,疫情数字记忆项目中的资源处理遵守各国知识产权和国家版权法。例如Mémoires de Nantes confinée明确规定,根据1957年3月11日法律第41条和知识产权法,未经明确授权情况下,任何部分或全部复制这些内容的行为都是被禁止的,并构成可被起诉的侵权。

二是疫情数字记忆项目注重对个人信息的保护。大部分用户可以匿名提交贡献时,保护个人身份隐私。Coronarchiv、Covidmemory项目明确规定,对个人数据的处理依据欧盟《一般数据保护条例》的相关规定。此外,国外疫情数字记忆项目重视青少年群体的个人信息保护,对于未满18周岁的青少年,需要在取得父母/监护人同意的前提下,提交相关疫情记忆资源。值得反思的是,在社会评价机制中,法理和伦理相伴相生,如影随形。尽管大部分疫情数字记忆项目重视法理,但是伦理方面有待增强,没有提及如何平衡好疫情记忆资源的个人创伤和社会性开发的问题。正如Chiara Zuanni所指出的,目前记忆组织较少关注疫情记忆资源对资源管理者和贡献者的潜在敏感性和创伤性。[32]

4 我国新冠疫情数字记忆项目的现状及优化策略

国外国家机构、学术组织、社会公众等责任主体对数字形态的疫情记忆进行了丰富的实践探索,存在借鉴意义。同样地,我国新冠疫情数字记忆项目也取得部分阶段性成果,但是仍然存在些许不足之处。我国需要立足本土社会文化土壤,将国外经验总结转化为构建我国疫情数字记忆项目的发展点,以期保存疫情期间珍贵的记忆资源。

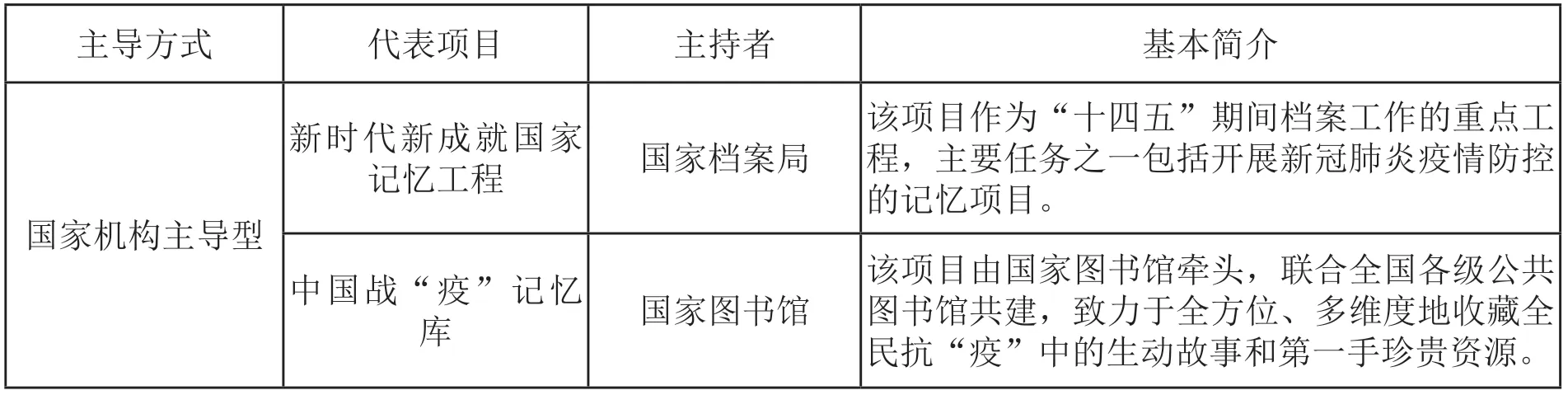

4.1 我国现状

目前,我国各个领域陆续开展新冠疫情数字记忆项目,以保存真实的疫情记忆,初步形成了“国家—社会力量”共同参与疫情数字记忆的书写。本文调查了我国部分代表性疫情数字记忆项目,具体如表4所示。

表4 我国部分代表性新冠疫情数字记忆项目

通过调查发现,我国代表性“国家机构-学术组织-社会公众主导”新冠疫情数字记忆项目各具特点,各有所长。我国国家机构主导型的疫情数字记忆项目,特点在于多元主体合作,形成协同机制,全面收集抗击疫情的第一手珍贵资料,记忆资源归属于国家所有;学术组织主导型的疫情数字记忆项目,特点在于深度挖掘疫情记忆资源,呈现资源方式创新化,具体表现为知识图谱、日历等形式;社会公众主导型的疫情数字项目,特点在于公众积极参与度高,资源主题聚焦到个体记忆的书写,讲述普通人在疫情期间真实的生活写照。

我国新冠疫情数字记忆项目在主体协同、资源收集、资源呈现等方面取得一定效果,但依然存在进步的空间。一是各种模式发展不平衡,值得重视。由于国家力量的强制性和规范性,国家机构主导型疫情数字记忆项目发展势头较好,形成了“国家—地方”上下联动机制,学术组织主导型和社会公众主导型疫情数字记忆项目的发展较为薄弱,呈现零星状态。二是各种模式存在不足之处,值得改进。我国国家机构主导型的部分疫情数字记忆项目“重藏轻用”,在用户利用便捷度方面有所欠缺,没有给公众提供利用的途径,对疫情记忆资源公布力度不大;学术组织主导型的疫情数字记忆项目,多元主体协作性有待加强,部分项目资源收集范围有所局限;社会公众主导型的疫情数字项目,不足之处在于部分项目具有不持续性,有关项目运营的网站已经运维停止或者无法打开,例如疫情与舆情:武汉新冠肺炎时间线TIMELINE项目、疫情之下的劳动者——中文媒体报道收集等等。

4.2 优化策略

基于对国外疫情数字记忆项目的模式调查和特点分析,结合我国疫情数字记忆项目发展现状,从模式、技术、服务、制度四个层面提出优化策略(见图1),以期为我国疫情数字记忆项目的优化提供参考,书写我国“全景式”疫情记忆图貌。

图1 我国新冠疫情数字记忆项目优化策略框架

第一,重视三种模式平衡发展,百花齐放。新冠疫情数字记忆项目是一项系统的社会工程,需要国家力量和民间力量相互配合,共同参与。参考上述国外疫情数字记忆项目三种模式的发展,我国应鼓励多种模式并存,在集体记忆的框架下聚合更多个体记忆的微光,实现跨区域、跨领域、跨行业的合作者网络。一是进行多模式交流互动,鉴优势所长,补齐短板。例如档案馆、图书馆、博物馆作为专门性国家记忆机构在资源采集标准、资金筹集工作等方面提供专业指导;学术组织可以在人才基础设施方面提供建设性意见;社会团体或社会公众可以在技术工具、平台美观度设计等方面提出建议。二是鼓励各种社会力量主动参与,促进我国疫情数字记忆项目繁荣发展。我国《关于加强重特大事件档案工作的通知》明确指出,“鼓励参加志愿服务的组织和个人留存相关记录,并捐赠给有关单位”“重特大事件记录不完整的,要通过媒体信息采集、口述信息采录、社会征集等方式及时予以补充”。通过发布众包项目、鼓励志愿服务等多种形式,推动社会公众参与构建客观真实、记录完整、鲜活难忘的疫情记忆,为谱写伟大的抗疫精神提供客观真实的“历史证词”。

第二,以规范性为目标,建设统一性框架。疫情数字记忆资源包括海量分散异构数据,需要在收集、组织、保存、利用方面提供统一的技术标准及技术支撑,以此为疫情数字记忆资源的整合奠定坚实基石。一是规范记忆资源的描述性元数据标准,与合作的馆藏机构或个人进行协议上对接,避免出现异构数据不兼容、描述元数据结构不相同等情况。疫情数字记忆项目应该在主导机构或各机构统一协调的安排下,发布统一的技术标准,包括元数据采集标准、信息加工标准、开放范围标准等相关标准,实现各馆藏机构之间疫情记忆资源技术标准的兼容性。二是可以借助成熟的开源内容管理软件,创建和展示疫情数字记忆项目。国外部分疫情数字记忆项目,例如Pandemic2020、Covid-19 Community Archive等,通过Omeka、Drupal导入元数据,有效处理规模各异的疫情数字记忆资源集合,支持开发和呈现不同类型的疫情数字记忆资源。三是我国疫情数字记忆项目需要考虑长期保存问题。部分国外疫情数字记忆项目,例如Pandemic Religion,明确表明正在考虑如何长期保存数字记忆资源。“技术规避和内容审查也使得许多见证书写面临断连的风险”[33],造成我国疫情数字记忆资源的脆弱性和不可见性,可以借助云存储或者区块链技术的分布式账本技术[34]等先进技术,确保疫情数字记忆项目的长期保存和可持续性。

第三,以人文性为宗旨,关注多元化需求。疫情数字记忆项目象征着抗疫精神的传承与纪念、镌刻着全民抗疫的历史书写,理应彰显人本价值,牢记以人为本的价值取向。一是基于不同应用场景,挖掘疫情记忆资源的开发深度。我国疫情数字记忆项目应避免归档偏向的问题,面向社会公众和人文学者等不同用户,对疫情数字记忆资源进行目的性开发,提供学术研究、课堂教学、文化服务等方面的帮助,推动开发内容创新化。形式方面,除了参考国外疫情数字记忆资源的图片库、资源库、可视化地图等,可以考虑更具特色的交互性、沉浸式的叙事性开发成果,从时空双重维度对疫情数字记忆资源“深度加工并进行视觉化呈现”[35],革新疫情数字记忆资源的呈现方式。二是彰显人文关怀,提供多元化的检索方式。我国疫情数字记忆项目应该为用户提供专题检索、全文检索、多媒体检索等形态多样的检索方式,为用户提供精准化和个性化检索服务,方便用户深度检索,实现相关知识关联与发现。此外,可以借助抖音、快手、微博等社交媒体平台宣传疫情数字记忆项目,打造全媒体推广矩阵,提升项目影响力和感召力,避免社会公众遗忘疫情攻坚的珍贵岁月和历史经验。

第四,以规则性为原则,统筹法律性安排。塑造完备的制度环境,对疫情数字记忆项目的运行发挥着保障性和指导性作用。一是建立配套政策制度,形成总体指导政策和具体行动政策。正如埃西尔特·琼斯指出的,在“马拉松而非短跑”式的大流行阶段,各记忆机构需要建立正式的承诺和联系,而不局限于目前机构之间非正式的协议。[36]各个合作机构在总体性政策框架下,明确疫情数字记忆资源收集范围、归档工具、标准规范、角色分工、标准规范等方面的细节化设计。同时,在实施过程中,我国疫情数字记忆项目应围绕项目生命周期制定分阶段性指南,确保项目的持续性。此外,项目实施过程中,可以成立监督管理小组,全面督促并检查项目阶段性成果,确保项目有序持续进行。二是协同相关的法律法规制度,如我国《个人信息保护法》《著作权法》《数据安全法》,处理好版权协议的制定,注重对个人信息安全保护的考量。在借鉴国外疫情数字记忆项目的基础上,收集疫情数字记忆资源不可避免涉及一系列法律问题,进而要确保疫情数字记忆项目与个人隐私权、知识产权、数字遗产、被遗忘权等法律问题进行协调衔接,确保数字记忆项目的合法性与合规性。

5 结语

阿尔贝·加缪在《鼠疫》中指出,在鼠疫和生活两种赌博中,一个人能够赢得的,也就是认识和记忆。[37]新冠疫情数字记忆项目凝结着不同群体的经验总结和历史证据,代表着各国应对重特大事件的快速反应和记忆自觉性,同时具备谱写过去和警醒未来的价值。本文首先对疫情数字记忆项目进行时代背景阐释,然后梳理国家机构、学术组织、社会公众主导型的三种模式,总结国外疫情数字记忆项目的特点,最后立足我国疫情数字记忆项目实施现状,从而展望我国疫情数字记忆项目的推进空间。然而,由于各国开展疫情数字记忆项目较多,有待进一步延伸调查范围的深度和广度,深化对疫情数字记忆项目的系统性认识和经验总结。