以文学的视角领略文化的多样性

2023-11-29胡根林

编者按

“外国作家作品研习”和“跨文化专题研讨”分属于《普通高中语文课程标准(2017 年版2020年修订)》中的选择性必修和选修课程内容。二者课程性质不同,“跨文化专题研讨”是在“外国作家作品研习”的基础上设置的,通过“外国作家作品研习”任务群的学习能逐步走向比较文学的文化主题探讨,与跨文化学习建立联系。如何培养学生阅读外国经典作品的兴趣和开放的文化心态,发展批判性思维,增强文化理解力,是教师在教学中需要思考的关键问题。本期组织了三篇文章,探讨“外国作家作品研习”和“跨文化专题研讨”任务群的设计理念和教学策略。

上海市浦东教育发展研究院胡根林阐述了“外国作家作品研习”任务群的课程定位和教学导向,提出要结合具体单元、具体课文的目标和内容开展教学,并举例给出不同设计策略。北京教育学院中文系胡春梅针对目前“外国作家作品研习”任务群设计中存在学习材料、教学内容和学习任务“散”的问题,建议提炼学习任务群大概念,并作了方式方法的引导。江苏省教育科学研究院张克中梳理了“跨文化专题研讨”任务群的课程目标来源与课程内容来源,探讨这一任务群的学习内容与目标要求,尝试回答其教学内容组织以及教学实施的原则与方法。希望这三篇文章对一线教师开展“外国作家作品研习”和“跨文化专题研讨”任务群设计有所启发。

【摘要】“外国作家作品研习”任务群主要在“作品的研习—文化的感知和理解—文化心态的培养”三个层次上展开,其课程定位可归结为:以作品的文学视角,理解不同民族的文化差异。体现在教学层面,首先要把文学当文学来教,其次要理解文化的差异。要达到这样的目标,在单元教学层面,可采取内容整合法和表里互见法;在具体课型层面,可采取多文本参读法、译本比较阅读法、以写促读法和专题研讨法等。

【关键词】外国作家作品研习;文学的视角;文化差异;文化心态

“外国作家作品研习”作为高中语文十八个任务群之一,其要旨是“引导学生研习外国文学名著名篇,了解若干国家和民族不同时期的社会文化面貌,感受人类精神世界的丰富,培养阅读外国经典作品的兴趣和开放的文化心态”[1]。体现在统编语文教材中有两个单元,一是选择性必修上册第三单元的外国小说单元,二是选择性必修中册第四单元的外国戏剧、诗歌单元。如何准确理解“外国作家作品研习”任务群的课程定位与教学导向,如何采取有效策略促进学生学习,是语文教师设计该任务群教学时首先要考量的重要问题。

一、“外国作家作品研习”任务群的课程定位

对于“外国作家作品研习”任务群的学习目标和内容,《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“高中新课标”)有明确表述[2]。其一是“阅读外国文学经典作品,认识所读作品的地位和价值”。这里的“认识”,不是简单了解和机械记忆,而是要经历作品的阅读理解过程,经历一个了解作品写作背景、把握作品思想内容、探究作品独特魅力和巨大影响力的过程。其二是“撰写读书笔记,阅读作品应写出内容提要和阅读感受。选择感兴趣的作家、作品或话题,撰写评论”。这里的“阅读感受”,不是初读作品的直觉感受,而是经过多次阅读、参读资料、反复思考、小组讨论、修改完善形成的理解和看法;这里的“评论”也不是直觉性评点,而是要有个人视角和判断,有具体阐述,更要有材料支撑。其三是“尝试探讨不同民族文学之间的共同话题和文化差异,尊重文化多样性,提升文化鉴别力”。这里无论是“尊重文化多样性”,还是“提升文化鉴别力”,都要调动相关阅读经验,在不同民族文学的视野中,将具体作品研习结合起来,都要通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究的语文实践活动来实现。

按此三项,“外国作家作品研习”任务群主要指向“文化传承与理解”“审美鉴赏与创造”两类课程目标,即通过文学审美的鉴赏与创造,实现对不同民族文化的理解,其课程定位似可归结为一句话:以作品的文学视角,理解不同民族的文化差异。

二、“外国作家作品研习”任务群的教学导向

何谓“以作品的文学视角,理解不同民族的文化差异”?在教学层面,大概有两层含义。第一层,是把文学当文学来教,這是首要原则,是区别“外国作家作品研习”和“跨文化专题研讨”任务群教学的根本所在,在教学实践中常常容易被弱化,甚至被忽视;第二层,是教学要落脚于对文化差异的理解。“外国作家作品研习”和“文学阅读与写作”任务群在教学层面的区别恐怕主要在此。这里结合统编语文教材“外国作家作品研习”任务群的两个教材单元的“单元导语”进行分析。

选择性必修上册第三单元的“单元导语”为:“学习本单元,要联系相关的历史文化背景,体察小说展现的千姿百态的社会生活,感受人类文化的丰富多彩。要了解小说多样化的风格样式,从主题内容、叙事手法、语言风格等多方面入手把握作品独特的艺术成就;总结小说的艺术特点,提升鉴赏小说的能力,并尝试写小小说。”该单元的四篇课文都是外国长篇小说的节选,《大卫·科波菲尔》(狄更斯)和《复活》(列夫·托尔斯泰)分别是19世纪末英国、俄国现实主义小说,《老人与海》(海明威)、《百年孤独》(加西亚·马尔克斯)分别是美国、拉丁美洲的现代小说。它们分属于不同创作流派,艺术风格迥异,展现了不同时代、不同地域、不同民族和国家的社会生活和精神世界。

“把文学当文学来教”,在这个单元中要特别强调课文学习的小说视角,要围绕小说的各种文体要素(如主题内容、叙事手法、语言风格)开展学习。对于本单元涉及的小说创作理论,如“心灵辩证法”、冰山理论、魔幻现实主义手法,要引导学生结合具体文本来理解和体会。条件允许的话,还可引导学生进一步运用小说基本术语来解读作品,如叙述人称、叙述视角、扁平人物、圆形人物、内心独白、象征隐喻等。

“教学要落脚于对文化差异的理解”,在本单元中,教师有必要提供一定的背景资料,包括写作背景、作家经历、作品流派风格等,以便让学生走近作家,走进作品,了解那个时代的社会生活,充分感受作品展现的精神世界的丰富性和独特性,深入发掘作品与社会历史、民族文化之间的深刻关联。如有条件,还可引导学生适当联系学过的中国小说,比较中外小说在内容、主题、艺术手法上的区别和联系,增强文化理解力,发展批判性思维,树立文化自信。

选择性必修中册第四单元的“单元导语”是:“学习本单元,要理解作品的内涵,领会多样的文化观念,尝试探讨作品所反映的社會文化差异,感受人类精神世界的丰富。要着重把握戏剧的矛盾冲突,体会对话在推动情节、塑造形象、揭示主题等方面的作用;要通过诵读感受诗歌的氛围,体会意象和隐喻,把握诗歌语言和情感的内在节奏,体味诗歌意蕴。”该单元选取了一篇外国戏剧和四首外国经典诗歌。《玩偶之家》是易卜生的戏剧名作;四首外国诗歌分别出自德国、俄国、美国和瑞典诗人之手,既有浪漫主义的经典,也有现代诗歌的名作。

“把文学当文学来教”,在这个单元中,《玩偶之家》(节选)教学要强调对“社会问题剧”这一戏剧样式的探究,以戏剧冲突和戏剧语言的学习为重点;四首诗歌要围绕新诗文体基本要素(如声律节奏、意象隐喻、主题或情感等)展开教学,在把握共性特点的同时,注意把握其独特性。如歌德的《迷娘》(之一)是一首优美的抒情小诗,普希金的《致大海》是俄国抒情诗的代表作,这两首诗歌都表现出浪漫主义的西方诗歌传统;惠特曼的《自己之歌》在文学史上具有承前启后的意义,将西方诗歌推向现代;特朗斯特罗姆的《树和天空》想象奇特,意象组合别致,主题多元,展现了现代诗的独特风采等。

“教学要落脚于对文化差异的理解”,在本单元中,教师要引导学生透过《玩偶之家》(节选),了解易卜生对当时社会的法律制度、家庭关系、道德观念的严厉批判,从而理解这部社会问题剧何以能从这些现实中产生,同时又何以借文学的独特力量推动现实的变革。诗歌作品对现实的反映虽不像叙事作品那样直接,但同样有诸多可以发掘的社会生活和人类心灵的变奏,如歌德对“南国”的浪漫幻想,普希金对自由的热烈向往,惠特曼对“自我”的崇拜,特朗斯特罗姆对现实的梦幻化,其中都蕴含着丰富的社会和文化内涵,需要引导学生深入学习。

三、“外国作家作品研习”任务群的教学策略

“外国作家作品研习”任务群与“文学阅读与写作”“跨文化专题研讨”等任务群既有明确的界限又有直接的联系;若涉及的课文是节选作品,如选择性必修上册第三单元的四篇外国长篇小说节选,选择性必修中册第四单元《玩偶之家》的戏剧节选,与“整本书阅读与研讨”任务群教学也紧密相关。因此,要落实“以作品的文学视角,理解不同民族的文化差异”的教学,可关联相关任务群的学习要求,结合具体单元、具体课文的目标和内容开展教学。

1.单元整体教学策略

从学习单位来讲,单元之所以是单元,正在于其不同课文之间、课文内部不同文本之间、阅读鉴赏与表达交流之间,具有一个形成向心力的纽带或者贯通点。这样的纽带或贯通点至少有三种,其一是单元大概念,其二是单元学习目标,其三是单元学习评价。[3]这里从学习评价角度探讨单元表现性评价任务的设计策略。

(1)内容整合法

对选择性必修上册第三单元的表现性评价任务可作这样的分层设计:总任务:学校举行“世界经典小说节”双周活动,邀请同学们参与其中的系列活动。请你聚焦不同的主题,积极完成以下任务。

子任务1:通过设计书籍腰封、制作时代文化背景卡、绘制课文插图进行小说的个性化导读。

子任务2:围绕“小说人物与生活原型”“跨媒介文学形象比较”“小说的跨时代价值”等议题,举办小说微论坛。

子任务3:通过豆瓣云沙龙、读书札记交流会、图说外国文学名著等形式,策划长篇小说整本书的推介活动。

子任务4:模仿经典,制作写作锦囊,创作小小说,将定稿作品汇编为班级小小说特刊。

众所周知,文化是社会共同的行为模式、信仰体系、价值观念和生活方式等的总和。上述设计的特点是,将文学要素与文化要素进行整合,文化蕴含文学,文学呈现文化。这里的每个子任务背后既蕴含着小说的文体要素,涉及小说的主题、故事情节、人物形象、叙事手法、语言风格等,又蕴含着小说的文化要素,体现了不同民族、不同国家的行为模式、生活方式、价值观念等。这样,学生完成学习任务的过程,也就成了通过小说视角领略多样文化的过程。

(2)表里互见法

选择性必修中册第四单元的表现性评价任务设计如下:总任务:5月21日是“世界文化多样性促进对话和发展日”。为了迎接这个节日的到来,学校团委拟举办一场主题为“聆听心灵之声,唱响生命之歌”的世界文学名家名篇展演活动。请你和你所在的小组代表班级参加展演。

子任务1:名家故事我来讲。梳理本单元名篇,知人论世建档案,了解作家的代表作品、创作风格、创作经历以及时代背景、人生经历等,以小组合作的方式制作“名人卡片”。

子任务2:经典戏剧我来演。研读《玩偶之家》(节选),选取合适内容,小组合作完成5~8分钟表演时长的短视频,致敬经典。

子任务3:生命之诗我来诵。诗言志,诗传情,异域文化的盛宴里少不了经典诗歌。爱诗的你从课文四首诗中选择其中一首,编制朗诵脚本,以诵读的方式参加比赛。

子任务4:中国故事我来讲。主题展演后,学校公众号将要发布一期以“文化走出去”为话题的微信评论文章。作为供稿人,围绕主题,写一篇申论,争取被公众号选中。

2001年11月,联合国教科文组织通过《世界文化多样性宣言》,宣布每年的5月21日为“世界文化多样性促进对话和发展日”。该节日的宗旨是“为多样性和包容做一件事”,本设计就是以此为任务情境来组织单元学习的。该设计的特点是以文化为载体,以文学学习为内核,最后通过申论写作,回到文化观念、文化精神的理解与比较上来。

2.不同课型和课文教学策略举隅

基于单元贯通点的梳理,围绕单元中的课文以及对读写关系的理解,形成单元引读课、重点突破课、整合性阅读课(含联读课、比较阅读课、互文性阅读课等)、写作交流课和梳理探究课等五种课型。[4]在不同课型中,课文具有定篇、例文、样本、用件的不同教学功能。“以作品的文学视角,理解不同民族的文化差异”的教学导向,落脚到不同课型和课文教学时也会有不同的策略。

(1)多文本参读法有文本的地方就有文本间性。一个文本参照或包含了另一个文本,有时一个作品在外延上看是奉献给另一个作品的,为它提供评论、解释、抗辩或批评。[5]立足于文本间性,通过多文本参读法来组织教学,容易打破文学史、国别和流派的界限,有利于学生更多地关注作品更深远的文化意涵,深化或扩大阅读视野。开展“外国作家作品研习”任务群教学时,应特别重视以下几类文本间性:

第一类,作品和背景之间的关系。如选择性必修上册第三单元,教师可提供阅读书目或印发一些资料,最好是能反映创作背景、作家经历及风格流派特点的传记、访谈录等。比如《狄更斯传》(彼得·阿克罗伊德)、《托尔斯泰传》(罗曼·罗兰)、《八分之七的冰山:海明威传》(弗娜·卡莱)、《番石榴飘香》(加西亚·马尔克斯、P.A.门多萨),里面有学生感兴趣的趣闻轶事,能让学生比较轻松地走近作家、走进作品,了解那个时代的社会生活,为深入阅读课文形成一定的知识储备。

第二类,作品之间的关系。如选择性必修上册第三单元四篇外国长篇小说节选,选择性必修中册第四单元《玩偶之家》戏剧节选,以入选的“篇”来带动整本小说或戏剧的“本”,显然能有效拓展学生阅读的广度和深度。而选择性必修上册第三单元节选的四篇小说,都涉及文学共同的母题——“孤独”,其中有的描述个人的孤独、民族的孤独,有的描绘孤独的表现,有的揭示孤独产生的原因和造成的后果。教学中引导学生对四位作家思考问题的角度和认知进行多文本参读,显然更能体会作品的深刻意义。

第三类,作者之间的关系。众所周知,《百年孤独》独创性的开头“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午”,影响了我国当代很多作家作品,比如陈忠实的《白鹿原》、李锐的《旧址》、余华的《兄弟》等小说,仿佛是马尔克斯的经典语式引导他们找到了进入自己小说世界的路径与语调。在拓展性阅读中,学会参读这些不同作者之间的作品,不仅能更好理解《百年孤独》,还可以看到它巨大的艺术魅力和跨国界的影响力。

(2)译本比较阅读法

比较阅读是语文课上最常见的阅读方法,通过不同文本之间的比较、对照和鉴别,既可以帮助学生开阔眼界,加深认识,又可以使其看到差別,把握特点,提高文学鉴赏力。在“外国作家作品研习”任务群中,这种比较阅读法往往体现为译作和原作的比较或同一作家作品的不同译本之间的比较。

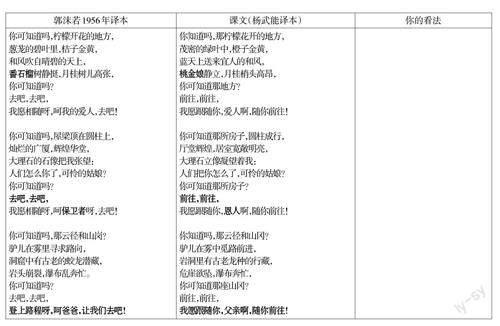

比如学习课文《迷娘》(之一),原作是德文,对原作和译作进行比较显然有一定困难,但我们可以搜集不同的名家汉译本作些比较,不仅可以看到这些译本的不同风格,更重要的是能帮助学生对课文形成更深入的理解。郭沫若在1923年和1956年两度翻译《迷娘》,风格迥异,把他1956年的译本和课文(杨武能的译本)并读,让学生在比较中进行分析,不失为深入阅读课文的有效切入点。在比较阅读中,学生指出两种译本的不同之处,并结合文本的意象运用、诗行结构、情感表达开展讨论,鉴别哪种译本更切合原作(见下表)。

通过查阅资料可知,郭沫若1956年译本中的“番石榴”是误译,番石榴虽然是桃金娘科植物,但它与桃金娘属不同的植物,桃金娘是灌木,番石榴是乔木。更重要的是在文学作品中,番石榴的寓意是富贵吉祥,与这首诗的意境不符。通过对诗歌写作背景的了解,称谓上称“保卫者”不如“恩人”能更直接写出迷娘对威廉的感恩之情,“爸爸”是口语,“父亲”是书面语,歌德这首诗具有很强的文化意蕴,用书面语显然更典雅。另外,用词上,“前往,前往”饱含迷娘对家乡的向往和渴望,意动性强,而“去吧,去吧”则更像是主体对客体的使动;同时,从声律角度看,“前往”与前面的“冈、藏、忙”同韵,能增强整首诗的韵律感,“我愿跟随你”“随你前往”,比“登上路程”“让我们去吧”更能体现迷娘对未来的爱慕与追随。

基于这些比较和分析,学生能看到教材选编者在译本选择上的精心考量和苦心孤诣。

(3)以写促读法

过程性的写作是促进学生深度阅读的一种好方法。在选择性必修上册第三单元的单元研习任务中,选编者设计的写作读书札记的学习任务,可以成为课堂教学的有效策略:狄更斯的小说反映了工业革命时期急遽变革的英国社会的风貌,列夫·托尔斯泰的小说深刻揭示了沙皇俄国的社会现实,加西亚·马尔克斯的小说表现了哥伦比亚乃至整个拉美大陆的社会生活状况……这些作品表现了不同社会历史和民族文化特点。阅读本单元课文,结合具体内容,感受和了解不同的民族文化和社会历史风貌,写一则读书札记。

学生要想顺利完成这则读书札记,至少要在三方面下功夫。首先是研读文本。要沉浸于文本,细读其中描绘的生活场景,深入了解那个时代人们的生存状态、精神风貌、风俗习惯,以及人与人之间的关系等。其次是了解背景。要通过多文本参读,了解作者生活的时代和具体环境,以及作品创作的具体情况,结合自己所掌握的历史文化知识,读懂文本呈现的民族文化和社会历史风貌。最后还要学会聚合分析。读书札记形式灵活,不拘一格,可以是点评批注,也可以是条文摘录,可以从思想内容入手,也可鉴赏艺术表现手法,但都要对不同内容进行关联、聚合,作出合情合理的分析和评价。

(4)专题研讨法

美国著名剧作家阿瑟·米勒认为:“从话剧诞生开始,它的使命就是探讨作为‘社会动物的‘人们应当如何生活这个永恒的命题。话剧的独特魅力在于能够通过建构独特的情境,把我们社会生活中的人的生命的最重要瞬间搬上舞台。”[6]在《玩偶之家(节选)》教学中,引导学生立足全剧,开展“娜拉出走的社会意义”专题研讨是深入剧本的一种有效策略。教学过程可以这样设计:导入:当海尔茂说出“你最神圣的责任是你对丈夫和儿女的责任”时,娜拉却说“我还有别的同样神圣的责任——我对自己的责任”。娜拉砰的一声关门声成为女性反叛与抗争的号角,激励着不同文化背景、不同时代女性意识的觉醒。一百四十余年后的今天,依然有不少女性从家庭出走。

步骤1:阅读《中国的娜拉们》,了解五四时期的“娜拉热”。自主查找资料,了解易卜生《玩偶之家》的译介和社会问题剧对中国的影响。

步骤2:阅读《雷雨》《伤逝》《氓》等文本,比较中外文本中“娜拉式”女性形象的异同。

步骤3:探寻当代“娜拉”的生命状态。女性议题是当今社会的热门话题,比如丽江华坪女子高级中学校长张桂梅对于全职太太的观点、56岁家庭主妇苏敏离家自驾等。以小组为单位,选择当代“娜拉”,了解她们的经历与选择,谈谈你们的看法。参考阅读上野千鹤子《从零开始女性主义》《始于极限》,波伏娃《第二性(节选)》等。

总体上看,“外国作家作品研习”任务群教学主要在“作品的研习—文化的感知和理解—文化心态的培养”三个层次上展开。

研习作品是文学作品的阅读、理解和欣赏的过程。如选择性必修上册第三单元,对四篇小说的赏析,可以引导学生从主题内容、环境描写、人物形象、叙事手法、语言风格多角度多层面展开,也可涉及小说这种文体的创作理论,包括双重叙述视角(如《大卫·科波菲尔》)、心灵辩证法(如《复活》)、“冰山理论”(如《老人与海》)、魔幻现实主义(如《百年孤獨》))等;选择性必修中册第四单元,可以引导学生在感受和体会戏剧冲突和戏剧语言(如《玩偶之家》),理解和赏析意象组合、节奏变化、情感表达(如四首诗歌)中,探究作品的思想内容和艺术形式。

文化的感知和理解,涉及“文化观念”“社会文化”“人类精神”等重要概念,它们落实到具体的作品中,最终表现为作品的意蕴、意味及作家在作品中映射的丰富心灵世界。研习外国作家作品,对帮助学生了解人类多种多样的社会生活和多姿多彩的精神文明方面起着重要作用,无论是外国小说单元还是外国戏剧、诗歌单元,都要引导学生深入发掘作品与社会历史、民族文化的深刻关联。

文化心态的培养,涉及文化立场和价值判断。学生对不同文化差异性的认识应建立在对人类文化多元一体的共同性理解之上。我们知道,文化自信是文化建设的起点,其目标是他信、互信、共信。文化自信应包含个人文化、族群文化和人类文化的自信,而人类文化元素是构成文化互信的基础。研习外国作家作品,充分领略其背后的人性、人类性,正是实现这一目标的重要载体。

参考文献

[1][2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:24,24~25.

[3][4]胡根林.理解和把握语文大单元设计的“总分关系”:以高中语文统编教材选择性必修上册第三单元为例[J].语文学习,2023(5).

[5]转引自陆兴华.文学教学中的文本选择问题[J].浙江大学学报(社会科学版),1998(3).

[6]陈敏.探寻戏剧人物美的奥秘:从《玩偶之家》讲起[EB/OL].http://www.chncpa.org/zwzt/spzt/jdysjtzt/videos/ztxj/202112/t20211229_239688.shtml,2023-09-25.