弥散加权成像观察胼胝体发育异常胎儿脑发育

2023-11-29赵芯一刘惠珊王益双

赵芯一,刘惠珊,王益双,王 利,李 谋,路 涛

(四川省医学科学院·四川省人民医院放射科,四川 成都 610072)

胼胝体是连接左、右大脑半球的最大的联合纤维,为脑神经系统的主要连接通路,负责协调、传递和整合来自双侧大脑半球的信息[1]。胼胝体形态、结构及解剖位置均具有特殊性,产前超声筛查常难以获得胼胝体异常的直接征象。作为重要产前辅助诊断手段,胎儿MRI可弥补产前超声的不足;弥散加权成像(diffusion weighted imaging, DWI)可无创评估活体组织内水分子的扩散运动,其表观弥散系数(apparent diffusion coefficient, ADC)能反映组织器官解剖结构和功能信息, 可用于评估正常胎儿脑组织发育程度[2-4]。本研究采用DWI观察胼胝体发育异常胎儿脑组织发育情况。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2019年4月—2022年9月100名于四川省人民医院接受产前MR检查的单胎妊娠孕妇,年龄19~38岁、平均(28.5±3.8)岁,孕周22~35周、中位26(25,28)周(图1);根据胎儿有无胼胝体发育异常将其分为异常组(n=25)及正常组(n=75):异常组孕妇年龄22~36岁、平均(29.1±3.5)岁,孕周22~35周、中位孕周26(24,28)周,其中9胎胝体发育不全、16胎胼胝体缺如;正常组孕妇年龄19~38岁、平均(28.3±3.9)岁,孕周22~35周、中位孕周26(25,28)周。排除标准:①MRI存在明显伪影;②胎儿颅脑正中矢状面显示不清。本研究经院伦理委员会批准(2021-282)。检查前孕妇均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 采用Siemens Aera 1.5T MR扫描仪,16通道体部相控阵表面线圈。嘱孕妇仰卧、头先进,平静呼吸,行胎儿颅脑轴位、矢状位及冠状位扫描。参数:T2半傅里叶单次激发快速自旋回波(half-Fourier acquisition single shot turbo spin echo, HASTE)序列,层厚4 mm,层间距0,矩阵320×320,FOV 400 mm×400 mm,TR 1 300 ms,TE 93 ms;真实稳态进动快速成像(true fast imaging with steady-state precession, TrueFISP)序列,层厚4 mm,层间距0,矩阵384×384,FOV 400 mm×400 mm,TR 4.2 ms,TE 1.67 ms;三维容积内插屏气检查(3D-volumetricinterpolated breath-hold examination, 3D-VIBE),层厚4 mm,层间距0,矩阵144×256,FOV 380 mm×380 mm,TR 3.8 ms,TE 1.4 ms;DWI,TR 3 200 ms,TE 94 ms,层厚4 mm,层间隔1 mm,FOV 320 mm ×320 mm,矩阵128×128,b值为0和800 s/mm2。

1.3 图像分析 由1名具有3年以上胎儿MR诊断经验的放射科医师参照同层面T2WI于轴位高b值(800 s/mm2)ADC图中双侧额叶、顶叶、颞叶、枕叶、小脑半球,以及半卵圆中心及脑桥处放置ROI(图2),测量其ADC,均重复测量3次后取平均值,对双侧结构再取双侧平均值。

1.4 统计学分析 采用SPSS 23.0统计分析软件。以±s表示符合正态分布、以中位数(上下四分位数)表示不符合正态分布的计量资料,分别行t检验及非参数检验;采用Kruskal-Wallis检验及LSD检验对各脑区行两两比较。以Spearman相关性分析观察各脑区ADC与孕周的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

异常组与正常组胎儿孕周差异无统计学意义(Z=-0.08,P=0.94)。异常组25胎中,7例出生(1年后随访均未见生长发育异常)、14胎引产、4胎失访;正常组75胎均出生。

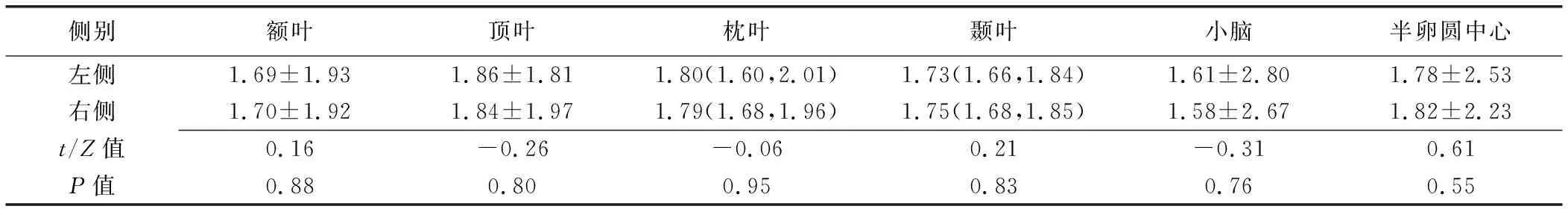

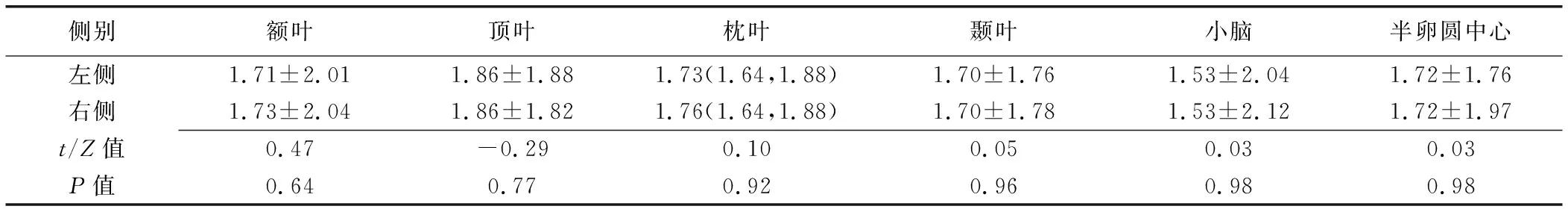

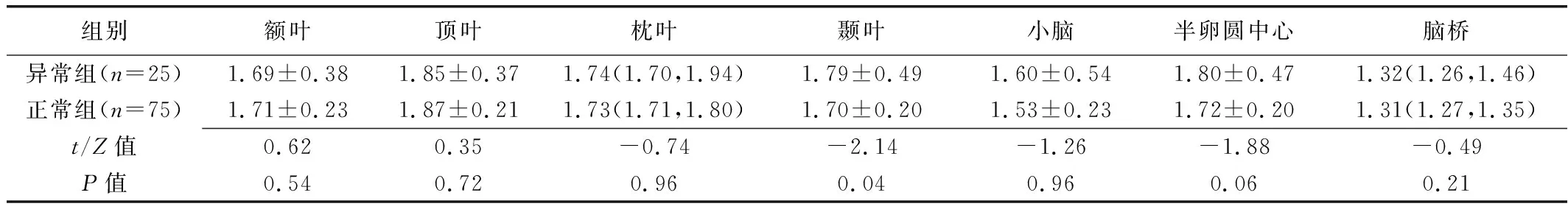

全部100胎左、右侧脑区ADC均无统计学差异(P均>0.05,表1、2)。异常组与正常组胎儿颞叶ADC差异有统计学意义(P<0.05),且ADC均以顶叶最高(1.85×10-3mm2/s、1.87×10-3mm2/s)、脑桥最低(1.32×10-3mm2/s、1.31×10-3mm2/s);见表3。

表1 胼胝体发育异常胎儿左、右脑区ADC比较(×10-3mm2/s, n=25)

表2 胼胝体发育正常胎儿左、右脑区ADC比较(×10-3mm2/s, n=75)

表3 胼胝体发育异常与正常胎儿脑区ADC比较(×10-3mm2/s)

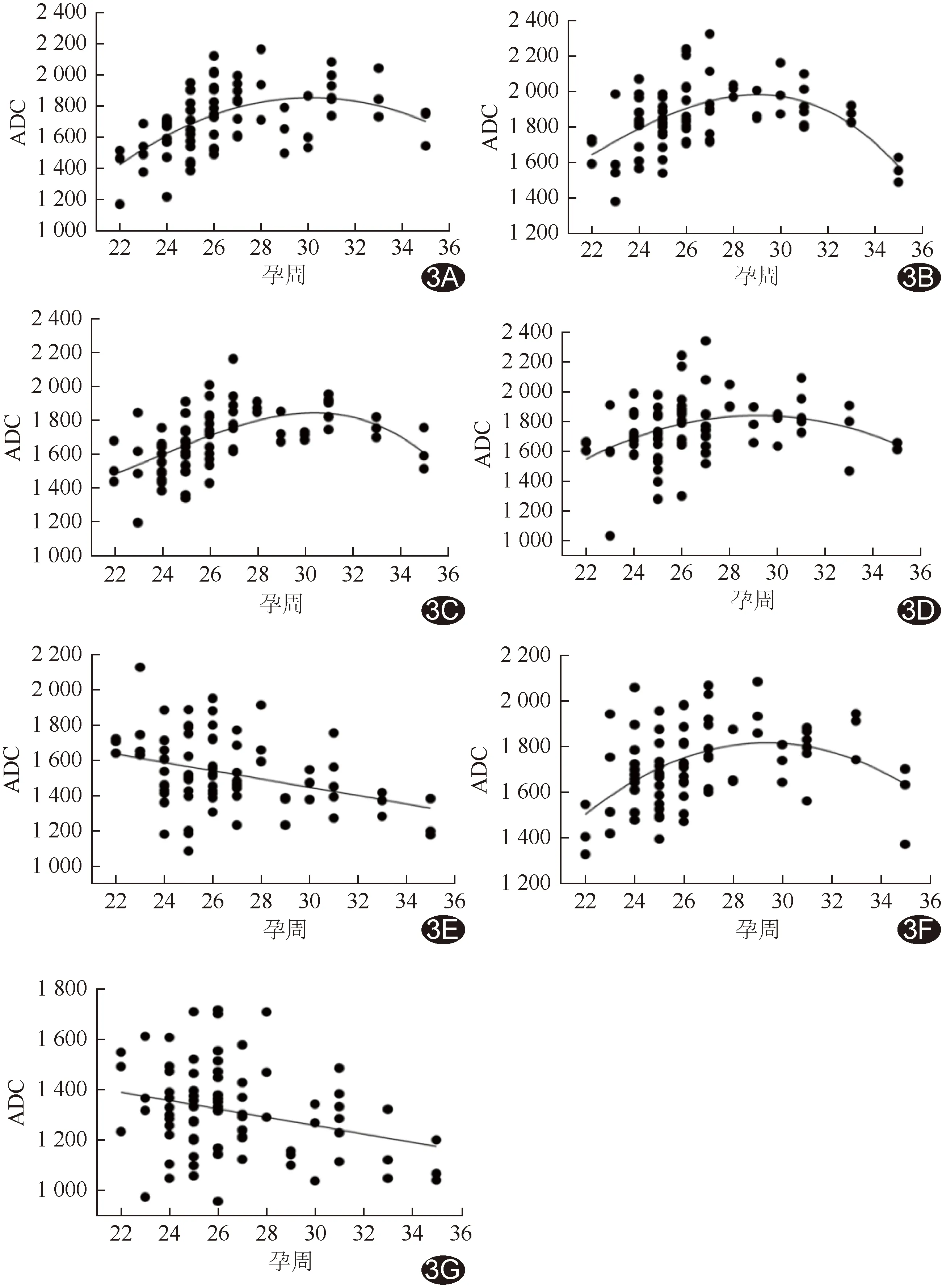

异常组胎儿各脑区ADC与孕周均无明显相关性(P均>0.05)。正常组胎儿额叶、顶叶、颞叶、枕叶及半卵圆中心ADC与孕周存在曲线相关(r=0.50、0.26、0.51、0.25、0.33,P均<0.05),小脑及脑桥ADC与孕周呈线性负相关(r=-0.31、-0.23,P均<0.05)。见图3。

图3 胼胝体发育正常胎儿脑区ADC与孕周相关性分布散点图 A.额叶; B.顶叶; C.颞叶; D.枕叶; E.小脑; F.半卵圆中心; G.脑桥

3 讨论

胼胝体位于大脑半球纵裂底部,为连接双侧大脑半球的神经纤维束;其背侧连接顶叶和穹隆,由压部和所附着的海马构成,腹侧则连接额叶,由膝部和体部构成[2]。胼胝体于胚胎时期开始由前向后发育。孕12 周时,胼胝体纤维跨过大脑中线形成膝部,随后形成体部和压部,最后形成嘴部;孕20周其形态已与成人相似,但发育尚未完成,其髓鞘化过程可持续至青春期甚至成年阶段[5-6]。胼胝体发育异常主要包括缺如和发育不全[7]。胼胝体缺如病因尚不明确,可能与基因突变、宫内感染等因素相关。胼胝体发育异常多伴其他神经系统发育畸形,出生后患儿可能出现癫痫发作、发育迟滞等表现,可能与神经发育迟缓有关[8]。作为产前MR检查的重要功能成像序列,DWI现已广泛用于产前评估胎儿病理性脑发育变化[9],但用于评估胼胝体发育异常胎儿脑区ADC 及其随孕周变化规律的研究较少。

本研究发现胼胝体发育正常胎儿额叶、顶叶、颞叶、枕叶及半卵圆中心ADC与孕周呈曲线相关,表现为孕30周前随孕周增加而增加,之后随孕周增加而降低;小脑半球及脑桥ADC则与孕周呈线性负相关。这是由于正常胎儿脑实质含水量随生长发育而逐渐下降,且随着髓鞘不断形成,神经突触明显增多,导致胎儿不同部位脑实质ADC下降;而不同脑区髓鞘形成先后顺序及方向不同,使得其ADC亦存在一定差异[10-12]。SCHNEIDER等[13]认为胎儿幕上脑白质ADC随孕周增加而呈现先增高后降低趋势,可能原因在于幕上脑白质是皮质下行系统发生髓鞘沉积处,其成熟过程相比脑干及其投射区感觉束略有滞后;但也有学者[14]认为可能是放置ROI面积过大所致。

BÉNÉZIT等[15]采用弥散张量成像及纤维示踪技术观察胼胝体缺如患儿的脑白质,发现其主要白质纤维束均表现为相对正常形态,且微结构和不对称性得以保留,提示胼胝体发育异常胎儿脑白质虽存在不同程度神经发育迟缓,但依然遵循正常胎儿发育规律,可能与其他结构纤维束形成、两侧大脑半球间纤维联系补充及脑白质纤维束再分布有关[16-17]。利用纤维示踪技术的研究结果[15,17-18]亦表明,胼胝体发育异常胎儿的弓状纤维束、下纵行纤维束、扣带束、海马及外囊等主要联合纤维走行方向与正常胎儿不同,存在两侧相互支援趋势。本研究异常组胎儿各脑区ADC与孕周无明显相关,即失去随孕周增长而变化的正常规律,但其额叶、顶叶、枕叶、小脑、半卵圆中心及脑桥ADC与正常组差异无统计学意义。

本研究结果显示,胼胝体发育正常胎儿小脑和脑桥ADC分别为(1.53±0.23)和1.31(1.27,1.35)×10-3mm2/s,略低于幕上脑白质,提示小脑和脑桥成熟更早[12-13];可能原因在于正常胎儿脑白质髓鞘化是自下而上、由后至前的过程,且幕上脑白质主要由未成熟、结构疏松的神经胶质细胞和少突胶质细胞构成,单位体积内细胞含量较少,故幕上水分子弥散运动受限程度较低,其ADC略高于小脑和脑桥[3]。

既往研究[15,17]表明,胼胝体发育异常胎儿中,异常病理途径在脑发育早期已存在于大部分脑白质内,且其神经束弥散系数高于、而各向异性分数低于正常胎儿,可能原因在于胼胝体异常胎儿神经束较少。饶金等[18]对14例胼胝体异常胎儿引产标本进行解剖,发现其胼胝体神经纤维稀疏、染色较浅,局部区域可见残存的神经纤维,少突胶质细胞及胶质细胞增生不明显。本研究所涉脑区中,仅颞叶ADC组间差异存在统计学意义,其余脑区ADC组间差异均无统计学意义,有待进一步观察。

综上所述,胼胝体发育异常胎儿颞叶ADC高于正常胎儿,且其各脑区ADC与孕周无明显相关性。但本研究为回顾性分析,样本量有限;且仅由1名医师手动测量各脑区ADC,可能存在偏倚,有待后续加以完善。