新型电力系统柔性负荷建模研究综述*

2023-11-28刘天奇蒋晓艳宋朋骏蔡雷牟泓妃

刘天奇 蒋晓艳 宋朋骏 蔡雷 牟泓妃

1.西藏农牧学院水利土木工程学院;2.西藏农牧学院电气工程学院,西藏 林芝 860000

迄今为止,发电机组及其控制系统、输配电线路等元件模型已比较成熟,而负荷作为电力系统的核心环节,发展较为缓慢[1]。但目前广泛使用的负荷模型的精度较低,仿真时产生的误差较大从而使得整体系统的模拟精度较低,这样也降低了系统中改善其他元件如发电机和输电网络等模型的价值。

新型电力系统是现在智能电网概念的进一步发展与深化,两者之间的一个重要区别就是,智能电网仍采用源随荷动的实时平衡系统;而在新型电力系统中强调源网荷储协同互动的非完全实时平衡模式[2]。所以与传统负荷相比,柔性负荷最大的特点就是自我调控能力强,且灵活可控,是源荷互动的主要角色。以往电力系统的运行是源随荷动,而柔性负荷的出现,尤其是电动汽车以及分布式储能等可反向为系统提供功率支撑的负荷,使得电网运行方式变为源荷互动,向着源网荷储四者协调、灵活运行的方向发展,如何在负荷模型上体现出这种双向性成为了新的难题。分布式电源与分布式储能的大力发展也给负荷建模带来了挑战,这两者可以视为广义负荷的一种,然而现有文献对此研究较少。目前对柔性负荷,尤其是源性负荷的建模研究尚处于起步阶段,而传统刚性负荷的建模方法已不能适应新型负荷的变化。综上,本文对柔性负荷的建模方法等进行综述,首先介绍了传统负荷建模的方法与原理,列出几种经典负荷模型的结构;其次,对柔性负荷的研究现状进行了综述;最后,对全文进行总结与展望。

1 传统负荷建模方法与模型结构

1.1 负荷建模方法

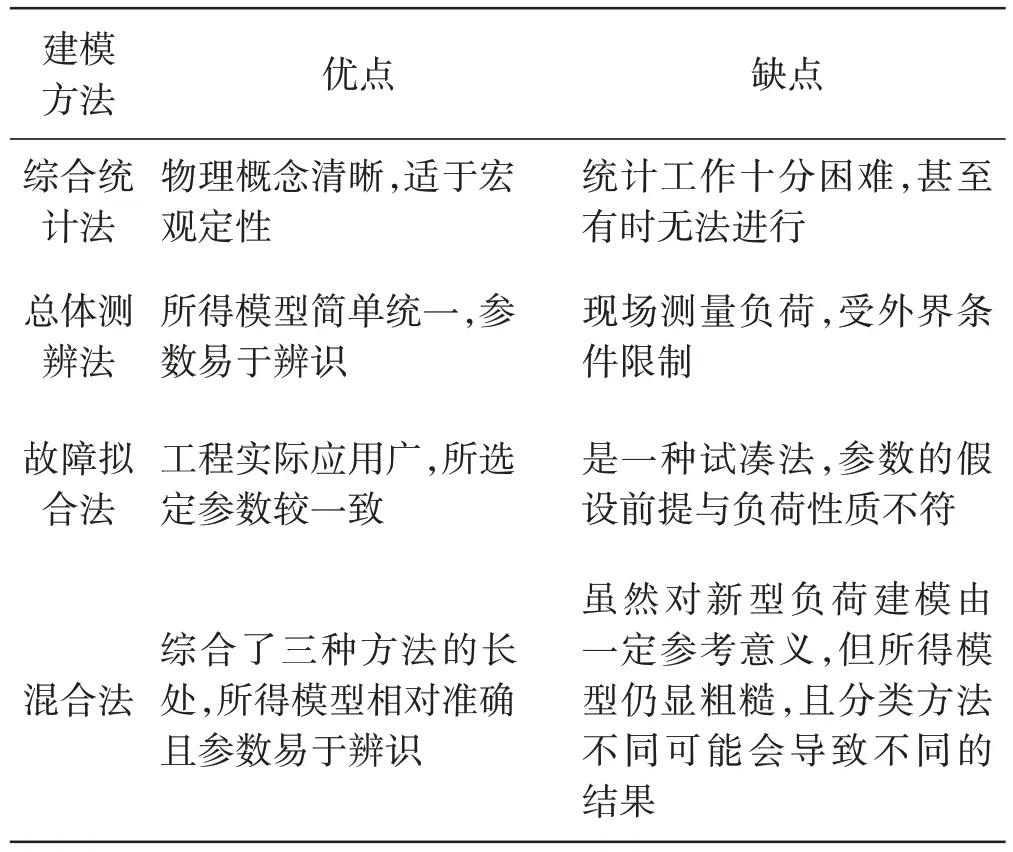

迄今为止负荷建模的方法可以主要归结成三种:统计综合法;总体辨测法;故障拟合法。除了以上三种主流的方法以外,河海大学鞠平教授在此基础上取其所长提出了一种混合法[3]。

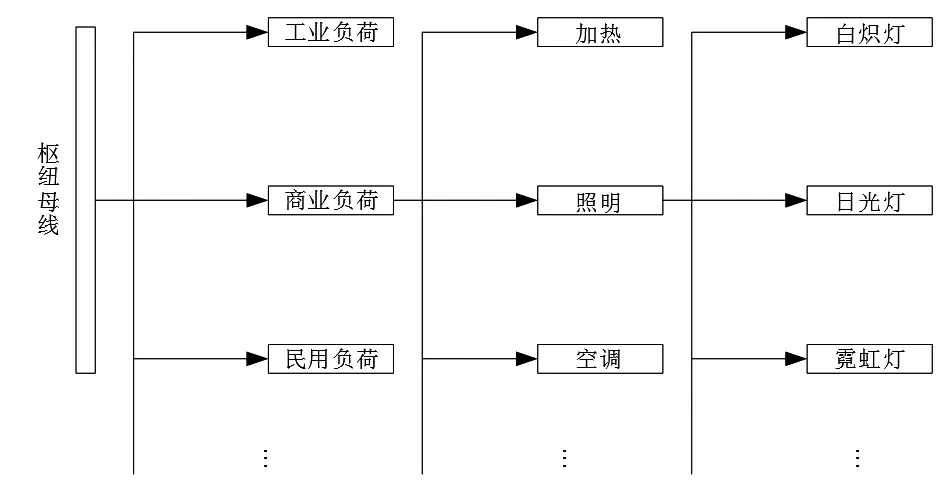

综合统计法的基本思想是将负荷看成个别用户的集合,综合统计法就是根据这清晰的物理概念进行分析的[4]。其主要思想需要先将系统中综合负荷的类型进行分类,确定每一类中是什么样的电器,并确定所分类负荷的平均特性,然后统计出不同负荷在总体中所占的份额,最后测定各部分负荷的比例系数整合得出最终的负荷模型,如图1所示。

图1 综合统计法负荷建模示意图

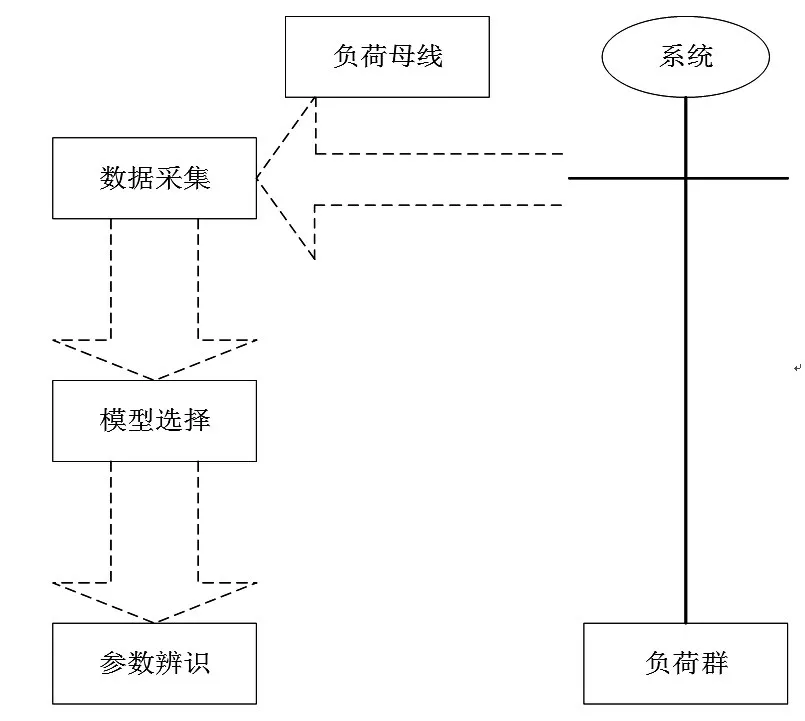

综合统计法的优点很明显,其物理意义便于理解、概念清晰明确,可使人们定性了解负荷特性,但此方法对统计时的资料要求很高,统计工作进行时十分困难,同时随着新型电力系统的逐步发展,负荷侧发生了巨大变化,负荷类型更加多变复杂,也给调查统计带来了巨大困难。总体测辨法的核心思想是将重要节点如高压母线上的综合负荷看成是一个整体,重点关注端口的对于系统的等效电气特性,一定程度上将负荷群体看成一个两端口的黑箱模型,而不必具体追究黑箱内部的具体组成[5],流程图如图2所示。

图2 总体测辨法负荷建模示意图

图3 负荷模型结构

相比统计综合法,总体测辨法不依赖于统计用户资料,同时得出的模型相对简单统一,参数易于辨识,但此方法难以在系统中的所有节点都装设相关测量装置,且现场的测量工作复杂。故障拟合法是实际工程中应用最广泛的一个方法,前两种方法已较为成熟,虽然各位学者已经有了深入的研究,同时取得了丰硕的成果,但由于电力负荷是一个复杂高阶的时变非线性巨系统,他们并没有获得广泛的应用,仅作为辅助建模的手段[6]。故障拟合法更多是通过故障仿真对负荷模型进行校验与修正[7,8],主要用到的数据是电力系统中发生大扰动的动态数据[1]。故障拟合法的优点是参数的确定与所选择的参数过程一致,模型所选择的参数能在实际发生一种或几种故障的情况下得到重现,但此方法实际就是用不同的故障数据进行不断尝试来得出模型,同时认为整个系统模型中的负荷参数恒定不变,这与实际中负荷的性质并不符合。

综上所述,综合统计法适合宏观定性,总体测辨法适合微观定量,故障拟合法适合最终校验,单一地采用某种方法都有其困难或不当之处,所以河海大学鞠平教授汲取这三种方法所长提出了混合建模法。其主要思想是先将负荷进行分类,将系统中的特性相似的负荷节点分为一类,整体大致可分为3-4 类,这样系统中就存在3-4 种负荷参数,既不至于都采用相同参数导致模型过分粗略,又不会因为参数过多导致模型维度过高,造成模型过于复杂且参数难以辨识的问题。在进行节点特征分析时,采用综合统计法,进行聚合分类后,采用总体测辨法得到模型参数,然后通过故障拟合法对模型和参数进行校验。最后根据在线负荷构成分析和测量结果进行负荷建模,定期对模型进行更新。

表1 不同负荷建模方法比较

1.2 负荷模型结构

从负荷模型所反映的负荷特性以及自身的特征等,一般可分为静态模型、机理动态模型和非机理动态模型等[9]。

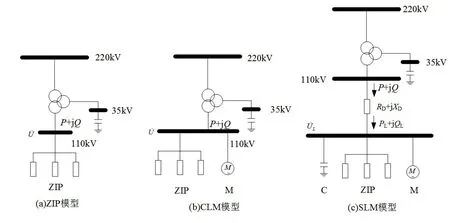

静态模型,也称为ZIP模型其结构如图(3a)所示,此模型主要描述电压或频率缓慢变化时的负荷特性,用代数方程来表示[10]。机理动态模型用来描述电压或频率变化较快时的负荷特性,主要包含经典负荷模型(CLM)和综合负荷模型(SLM),其中SLM 还计及了直接给负荷供配电的低压配电网和除分布式电源以外的小电源的影响,两者模型都由微分方程和代数方程整合而成,其结构如图(3b)、图(3c)所示。

机理模型的最大优点就是其模型是以物理和电学定律得出的,有着明确的物理意义,但不足之处在于,有时系统中的负荷种类过多,且同一类的负荷个体参数差异较大,在某些场景下难以得出清晰的机理式数学模型以及相关的参数,使得整体难以辨识。由于上述问题的存在,且随着电力系统的不断发展,为了更好的描述负荷的特性,人们提出了非机理动态模型,其核心思想是将负荷整体看作一个“黑箱”,重点研究其外部特性,而不细致研究内部的机理解释,强调,模型对节点负荷特性的描述能力,这样就可以一定程度的简化负荷模型,降级阶次。如前文所述,非机理模型的物理意义不明确,所以目前应用较少[11]。我国电网推荐使用的负荷模型结构是SLM[10]。

对于传统的电力系统来说,其主要的运行模式是源随荷动,对传统刚性负荷建模技术的研究也较为成熟。但由于随着经济社会的发展,负荷侧的复杂性、波动性以及可控性都大大提高,传统的建模方法已不能很好的反应现在的负荷特性,亟需在原有的基础上寻找新型负荷的建模方法。

2 柔性负荷建模

柔性负荷与传统负荷既一脉相承,又有所区别,所不同的是柔性负荷大多是以电力电子设备接入系统,柔性可控,且种类更加繁多。但柔性负荷的建模方法及其结构仍是在传统负荷建模研究的基础上进行深入研究其不同之处,以期能更符合柔性负荷的相关特性。

2.1 柔性负荷的定义

到目前为止,柔性负荷在业内暂无统一公认的定义,各位专家学者也根据自身的理解给出了不同的定义,但其核心内容都大体相似。文献[12]将柔性负荷定义为总用电量不变,可在指定范围内根据指令对负荷进行“伸缩”或转移的负荷。文献[13]提到了柔性负荷可主动改变用电时间和用电量,能够参与电网运行控制,且给出柔性负荷的两点特征:自主调控的主观性、相应行为的无序性。文献[14]总结柔性负荷的核心包括:具备柔性调控能力、能够根据需求改变用电行为、主动响应电网运行控制等。文献[15]提出了异构柔性负荷的概念,将其定义为,在负荷种类、固有属性、运行参数、影响因素等多方面呈现多种差异化特性的负荷群体,异构负荷资源群体之间能够体现较强的时域和功能上的互补性。本文中的柔性负荷,既包含传统柔性负荷如以空调为代表的温控负荷、楼宇照明等,也包含源性负荷如电动汽车、分布式储能等。

2.2 柔性负荷类型

综合国内外学者的研究成果,一般柔性负荷采用不同的分类标准大致有三种方式,主要是根据负荷自身的不同方面的特性来分类[14]。

2.2.1 能量互动方式分类。以是否能向网络中输送电能为标准可分为两类,即源性负荷和非源性负荷。其中源性负荷可作为需求侧响应资源,根据一定调控策略实现源-网-荷-储的双向互动,参与电网整体的辅助调频调压,以电动汽车、分布式储能以及微电网为典型代表;非源性负荷不能向电网输送功率,但相比传统刚性负荷其调节方式更加灵活,可以通过分时电价或负荷聚合商签订合约等激励政策来改变其用电行为,达到削峰填谷的目的,以物联网智能家居设备、温控负荷如空调等为典型代表。

2.2.2 激励型响应方式分类,即通过对柔性负荷不同的调度响应方式来进行分类。首先是可转移负荷,该类型负荷在调度期间总用电量不变,但在总用电周期内可对不同时段的用电量进行灵活调节,主要代表为电动汽车、分布式储能及部分工商业负荷;其次是可平移负荷,此种负荷主要面向的是工业负荷,通过对工业负荷特性进行大时间段的平移来实现削峰的目的,以此减少在用电高峰期对电网的冲击;最后是可削减负荷,主要面对主体是民用电用户,根据电网自身需求对部分负荷进行中断,可通过调度部门同销售部门协调与用户签订具体的协议,来进行调控。

2.2.3 用户及设备类型进行分类。这种分类方式相对简单,主要为工业负荷、商业负荷、居民负荷。这三种负荷在传统电力系统负荷建模的研究较多,相对成熟,可结合以往学者的研究基础进一步将柔性负荷融入其中。

2.3 柔性负荷的模型

在建设新型电力系统的过程中,柔性负荷变得种类繁多,且复杂性、波动性以及可控性都不断提高,针对每类负荷的建模方法都有所不同。目前大多数的研究大多都是针对一种类型的负荷与原有的负荷来进行综合建模,对多种不同类型大规模的柔性负荷,即异构型柔性负荷的建模相对较少,下文将对几种较为成熟的模型进行介绍。

2.3.1 物理模型。当对于所要建立模型的负荷没有了解或了解不多的情况下,通常可以使用传统的ZIP进行建模,少部分使用幂函数模型,或是在这两种模型基础上进行变形和组合[16,17]。ZIP 主要用来描述负荷的静态特性,模型相对简单,易于搭建,同时有着较为成熟的研究基础,但其模型较为粗糙,无法体现出柔性负荷双向互动的特性。

现阶段,大量居民以及商业负荷都装有大量的空调、冰箱、热水器等制冷热设备,通过温控负荷模型可较好的描述其特性,常常用热力学等值模型(ETP)模型对其进行描述[18],主要以空调为代表,对其所属建筑物进行热力学机理分析,从而得出模型。ETP 模型物理意义较为明确,精度较高同时考虑了周围环境的影响,但当接入的热负荷规模达到一定程度时,所提出的一阶模型并不适用;同时近年来科技的发展,空调分为定频和变频空调,ETP并无反应空调等热负荷的影响。

2.3.2 海量负荷聚合模型。负荷只有大规模聚集在一起,成一定规模才有意义。由于柔性负荷涉及到激励响应,其作为一种需求侧响应资源,只有本身具备一定规模才能对系统产生影响,参与电网的辅助调频调压以及削峰填谷服务,所以对柔性负荷进行聚合建模就显得十分重要。当前国内外相关的聚合响应建模方法主要有基于物理定律的数值解析法、蒙特卡洛仿真模拟法和基于历史数据的回归建模法。文献[19]先对电动汽车和空调进行单体建模,然后以功率平均值作为基准建立了虚拟电池模型,基于深度优化的空间求解边界法对两种负荷进行了聚合建模,但实际负荷种类繁多,且受到影响因素复杂,文中并未考虑;文献[20]引入可控能量状态裕度(DoCE)这一状态量,分别建立了定频空调、电储能、电动汽车的虚拟储能模型后对其进行聚合,得出异构柔性负荷的聚合模型。

柔性负荷是日后负荷侧发展的趋势,其自身不止作为一种负荷,更是一种可以参与系统中辅助服务的可调节资源,然而目前对柔性负荷的模型大多以概率论为基础的数学公式为主,同时大多数学者都是以几种柔性负荷为例,对于综合负荷模型的考虑较少。如何将海量的柔性负荷聚合起来,将柔性负荷的种类更全面地考虑,以及如何将柔性负荷与其他刚性负荷结合起来组成综合负荷模型,是以后研究的重点。

3 新型负荷建模研究展望

随着我国3060战略的提出,负荷发生了一系列显著变化,负荷的复杂性、波动性、可控性以及季节敏感性大幅提高。高比例负荷通过电力电子设备接入电网,同时分布式电源、储能以及电动汽车的大规模接入使原先的源随荷动变成了源荷互动,负荷侧的功率流向由原来从电源侧到负荷侧的单向流动,因分布式电源以及源性负荷的存在变为双向流动,尤其是电动汽车的普及也将很大程度上改变负荷的时空分布特性[21-22]。就目前的研究成果来说,新型电力系统负荷建模的主要难点就是如何保证模型的定性正确和定量正确。实际工程中,负荷是由刚性负荷和柔性负荷构成,对其进行机理分析可得出综合负荷仍分为带有转动惯量的电机类设备和静止类设备。在模型中考虑柔性负荷后,可将综合负荷分为静态模型和动态模型,将柔性负荷中的静态部分剥离出来,与传统负荷的静态负荷进行整合,将两者综合形成一个相对于综合负荷模型的静态等效模型,将传统负荷的动态部分采用目前广泛应用的SLM 模型,与静态等效模型综合起来,对柔性负荷的动态部分进行单独建模,然后与所得的SLM模型融合,形成最后的综合模型。

同时,近些年来人工智能大力发展,可通过人工智能及机器学习等技术,建立一个负荷模型动态数据库[23],通过AI辅助在线统计数据,而后根据现场实际的需要,实时进行负荷模型的变换,在线刷新负荷模型,并将其数据存入负荷模型动态数据库[24]。如何通过人工智能等技术来进行实时建模也是以后研究的重点。

4 结语

我国新型电力系统大力发展,发电侧的调节能力日益受限,柔性负荷作为一种重要的需求侧响应资源,其模型的构建也愈发重要,对电力系统的仿真以及促进系统稳定运行有着重要意义。本文分析了传统负荷建模原理与方法,并对柔性负荷的定义、模型结构以及相关建模方法进行综述。柔性负荷本身的特点就是高电力电子化,且柔性可控,可以作为一种需求侧资源来响应电网的调节,目前对柔性负荷的建模主要是对几种负荷进行的聚合建模,而综合负荷模型的定性和定量正确仍然是个难题。未来负荷建模可将柔性负荷与传统刚性负荷相结合,保证模型的定性正确,同时根据不同场景下海量的负荷构成和功率实测数据,采用人工智能方法,先对负荷节点进行分类,然后识别负荷功率特征与电气参数之间的对应关系,利用人工智能技术对负荷模型进行在线刷新,以保证模型适用于系统的不同场景。