新旧美术批评的分野:第一次文代会“艺术展览会”

2023-11-25丁澜翔

丁澜翔

(关山月美术馆,广东 深圳 518026)

一、建构新美术批评的背景

1949 年1 月31 日,北平和平解放。1949 年2 月至4 月,北平实行包括文化在内的军事管制,这标志着原国民党统治区(以下简称“国统区”)美术改造正式开始。[1],[2]何谓“新美术”,此时终于有了定论:以解放区革命美术为主体的美术形态。批评家首先要解决的问题是如何描述“新美术”,这对解放区的批评家来说并不难,他们非常谙熟 “政治标准第一、艺术标准第二”的批评方式,也开始运用历史唯物主义和马克思主义辩证法来解释艺术现象。然而,对于原国统区的批评家来说,如何描述解放区美术作品是一个难题。

北平解放之初,徐悲鸿便开始接触解放区的美术同行,参观华北联合大学(以下简称“华大”)美术工作队。解放区的作品令徐悲鸿印象深刻,使他决定在新学期伊始举办“老解放区美术作品展览”。在这次展览上,很多原国统区的艺术家第一次直面解放区的美术作品。艾中信坦言,面对这些全新的、陌生的作品,他感到十分不安;李宗津也感到“惶惶不可终日”,因为观看老解放区的作品之后,“倒不知道怎么画画了”。[3]16艾中信在日记里详细记录了这次展览在北平美术界的影响力:“这里没有巨幅的作品,但是这里有强烈的艺术力量,这个展览震动了整个北平美术界,以至人心惶惶,觉得自己太不行了。”[3]16

这些老解放区作品里所体现的“生活”是最打动艾中信等北平艺专教师的地方。艾中信评价古元的木刻是“真正的‘生活’”,冯真的《娃娃戏》“有着生活”,“这些作品富有生活气息,虽然描写的方法是不一样的,因为有生活,所以很耐看”。①艾中信在日记中记道:“三月二十六日,我们的饭桌子成了文艺座谈会的场所,天天要谈到老区的美术……各地有很多美术家来北平,老朋友见面就谈老区的美术,谈怎样深入生活。三月二十八日,今晚在饭桌上又谈美术工作者的‘生活’问题,大家都很想有机会到人民群众中去,长期的不能就短期的。”见艾中信《温故知新》,《美术》1957 年第5 期,第16 页。北平艺专师生们的“惶惶”与赞叹,预示着一种新批判话语的出现。原国统区的批评方法在面对解放区作品时已不适用,新的作品需要与之相匹配的批评话语。

一些较早接触解放区美术思想的国统区美术批评家已经开始尝试运用解放区的批评方法。1949 年4 月15 日,华大美术工作队主办的“新年画展览”在中山公园中山堂开幕,共有152 幅作品参展。参展作品的内容以“描写老解放区土地改革、人民民主生活、生产建设、解放军战绩、人民支援前线等”为主。[4]当天下午,赴北平不足20 日的常任侠前往观展,他在日记中写道:“新内容、新技法,甚好”[5]31。几天之后,他应吕剑的约稿,撰文《人民的艺术——新年画》,在文中这样解释艺术的阶级性及其与劳动人民的关系:

在封建社会里,艺术为封建阶级服务。在资本主义的社会里,艺术为资产阶级服务。今天的新中国,到了人民的世纪,艺术为人民大众服务,这是必然的。艺术不仅娱乐人民,而且指导人民,教育人民。艺术再不是有闲阶级的玩物,而是与劳动人民结合成一体的,这一次新年画的展览,便是其具体的一个表现。[6]

文章开门见山地指出艺术在封建社会和新中国的不同属性。在他看来,这次新年画展览便是这一区别的具体表现。其实,早在1945 年,常任侠对司徒乔画展展开批评之时,他已经感觉到需要以新的批评眼光来观察:“假使以传统的学院派的批评的眼光来观察司徒乔的画展,那是不能揭示出他的特殊优点的”[7]74。因为常任侠感到“中国新艺术”将“不再是封建阶层独占的享有品,而为全体人民所有”,“他将脱去旧的成规,旧的视角,旧的调色与构图的方法,旧的趣味,旧的情绪,旧的美,面向前跃进,展现出新的姿态”。[7]74常任侠在批评中运用了“人民”“阶级”等概念,并强调要到人民到中去学习和创作:“要改革,我们艺术工作者,就必须生活在人民中间,向人民去学习研究,熟知人民的一切,然后创作的东西,纵是从人民中间生长出来的,总能为人民所接受”[6]。这是《在延安文艺座谈会上的讲话》的重要观点之一。常任侠的批评,代表初次接触新年画的原国统区广大进步批评家的言说方式,他们虽运用“人民”“封建社会”“新民主主义社会”等概念,但是批评背后的逻辑仍然是五四以来的“大众化”观念,他们更注重描述美术服务对象的转变和新题材的出现。相比之下,关于这次展览的另一篇批评文章,来自解放区的王亚平撰写的《从旧年画到新年画》,不仅指出新旧更迭是阶级属性的转变,还运用马克思主义文艺批评的方法,指出新旧艺术形式转变的推动力在于经济基础的改变。[8]从常任侠和王亚平对同一个展览的批评文本中,我们可以看出原国统区的进步批评家和解放区批评家的区别。

从文艺管理部门的角度来看,以明确的文艺方针来规范这种混沌的创作和批评状态显得尤为急迫和重要。1949 年7 月2 日,中华全国文学艺术工作者第一次代表大会(本文简称“第一次文代会”)在北平召开。第一次文代会“从1949 年2 月动议召开到7 月正式开幕”,筹备时间近5 个月。[9]29正如周恩来在报告中所言,这次大会是“从老解放区来的与从新解放区来的两部分文艺军队的会师,也是新文艺部队的代表与赞成改造的旧文艺的代表的会师,又是在农村中的,在城市中的,在部队中的这三部文艺军队的会师”[10]35。各地区由于政治环境差异大,美术发展也呈现不同的状况。会师后最重要的问题是确定新中国未来的美术方向,明确“新美术”的评价体系。

周扬在第一次文代会上作题为《新的人民的文艺》的报告时,呼吁“建立科学的文艺批评,加强文艺工作者的具体领导”[11]96。这“科学的文艺批评”指的是“切实的、具体的、有思想的批评”,因为“读者需要正确引导”,“青年作者需要批评的帮助”,“文艺界的团结也需要批评”。周扬非常敏锐地勾勒了“新批评”的形态。不难发现,在解放区文艺中,对作品的具体批评并不多,批评的话语主要集中在创作的立场、方法与语言形式等方面。接着,周扬指出“新批评”的功能是“必须经常指出,在文艺上什么是我们所要提倡的,什么是我们所要反对的。批评必须是毛泽东文艺思想之具体应用,必须集中地表现广大工农群众及其干部的意见……批评是实现对文艺工作的思想领导的重要方式”[11]96。从以上表述来看,周扬对他所呼吁的“新批评”的“切实”“具体”并没有明确的认识,他所强调的几个要点在解放区就已经是文艺批评的原则,如何“切实”“具体”地进行批评,还需要批评家的不断探索。

第一次文代会传递的信息非常明确,新中国需要建立新的美术秩序,这一美术秩序是以解放区的革命美术为基础,兼取原国统区的进步美术传统,以毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》为思想纲要的。与“新美术”相对应,美术界亦需要与之相匹配的全新的美术批评——新的评判标准、言说方式、话语策略。

二、第一次文代会美展作品的评选标准

筹备第一次文代会期间,征集美术展览品、举办美术展览的事宜被提上日程。第一次文代会筹备委员会中专门设置了文艺作品评选委员会,负责收集近五年来各类进步文艺资料:“以作近五年来美术工作之全面检阅”。[12]1949 年4 月19 日,茅盾接受《华北文艺》采访,谈到筹备委员会对全国文艺作品的评选工作时认为:“这件事在中国还是第一次,这是一件很巨大很有意义的工作”[13]4。关于评选标准,茅盾很肯定:“群众标准和专家标准结合起来”[13]4。至于群众标准和专家标准各是什么,有何不同,茅盾并没有细说。但通过茅盾的只言片语,我们可以将群众标准和专家标准理解为两种不同的批判标准。

展览评选委员会美术组在《关于美术作品评选的几点说明》中提出三条“总的原则”,强调思想内容上“必须是站在人民的立场来反映现实生活和人民革命斗争”;创作风格上“必须是广大人民所理解的写实的作风”,如果“专从形式出发”,即使“采取了现实的题材,也不入选”;在表现方法上“也必须有一定的技术水平”。此外,“为了照顾作者的创作条件和作品的性质”,评选委员会另有三条补充说明:第一,“因为创作环境(政治条件)的不同,国统区的作品与解放区的作品应该有所区别,不能用同一的标准来衡量”;第二,“普及的作品多半是配合一定的政治任务在突击的情况下产生的”,对“普及的作品与提高的作品”的技术要求应该有所区别;第三,“创作条件较为困难的地区,或学习条件较为缺乏的作者,在评选其作品上也应该和一般的作品加以区别”。[14]由此看出,评选委员会对作品的政治要求和风格要求(写实)从严,艺术性方面的要求可以放宽。

各地文学艺术工作者代表团对以上标准的执行相当严格。根据冯毅之1949 年5 月28 日的日记,华东代表团的作品推优工作进行得相当困难。经过反复研讨,最后将作品分为三类:其一,“内容强烈地表现了政治思想和人民的感情,在当时及时配合了中心任务,并起了良好效果,对群众的影响大,形式是深入浅出,也就是在普及的基础上提高的,群众容易看懂和接受就是好作品,做书面推荐”;其二,“政治性与艺术性不很完整,但在当时配合任务方面起了一定作用的作品,只介绍去展览”;其三,“立场观点错误,曾在政治上起过坏作用,受了批评的作品,一律不带”。[15]452可见,与美术组发布的说明相比,地方代表团的标准更加严格。

西北代表团对评选标准提出异议,并在《文艺报》上发表了《关于美术品评选工作的建议》一文,由力群执笔,力群、石鲁、李少言、张明坦、刘蒙天共同署名。该文重申了解放区“为工农兵服务的文艺方针”是“检阅革命美术阵容”的最主要标准。但是由于解放区的作品是普及的美术,所以难免会显得粗糙以及“幼稚,加工较少”。这是几位作者撰文的原因,他们呼吁专家要放宽尺度。文中特别指出:“专家们是长期住过美术学校的,甚至留过洋的。”不仅如此,该文还对美展评奖的方式提出质疑,认为“专家标准和群众标准结合”的方法不妥,应该以群众意见为主,专家意见只是群众意见的概括,而不能与之对立。《关于美术品评选工作的建议》可以看作解放区美术家焦虑的表达,他们担心解放区的普及美术在新中国的美展中被身处美术院校和有着留洋背景的专家给“评”下去了,所以试图在评选的过程中发声,并对评选标准提出建议:应该以群众的意见为主。可以说在展览还没开始之前,美术家们就开始主动干预批评的话语,并试图改变批评的标准和方式。

原国统区的专家们也有他们的顾虑和压力。香港《大公报》在7 月4 日发表“短剧”《北平晨话——拟文工大会两代表对话》,借虚构的两位“代表”之口,道出参会的见闻和感受。从对话中不难看出,这两位“代表”是原国统区赴北平参会的,他们道出了大部分原国统区艺术家的顾虑:“参加这样的大会,一方面高兴,一方面总有点战战兢兢,真的,当时叫我来的时候,我就有点踌躇,就怕名实不符,抬了个代表的资格来,将来做不出什么事情,未免惭愧”[16]。这段对话准确捕捉了大部分原国统区艺术家的心态,他们战战兢兢,对自己的艺术充满怀疑,渴望受到认可。这一点从张漾兮一件参展作品的更名就可以看出。张漾兮的参展作品《解放军来了》最初发表于《大公报》1949 年2 月20 日,画的是群众“箪食壶浆,以迎王师”的场面。画面上,群众眺望远方,预示着解放军即将到来,也说明并未真正解放。在第一次文代会美展的展览目录上,这件作品更名为《我们自己的队伍来了》(图1)。从“解放军来了”到“我们自己的队伍来了”,解放军身份由“他者”向“我者”转变,正体现了原国统区艺术家渴望被接纳、被认可的普遍心态。

图1 张漾兮《我们自己的队伍来了》,木刻版画,24cm×33cm,1949 年

第一次文代会美展参展作品的评选标准体现了党中央对美术的具体要求。入选美展即代表获得官方认可,因此,会师后各方美术家群体对标准为何、谁来评判、如何选择的问题十分敏感和焦虑。这反映了在“新美术”形成过程中,新批评的标准不明确所产生的模糊性。不过,这种模糊性很快就在关于美展作品的批评实践中消散,明确的批评形态和标准即将形成。

三 、关于第一次文代会美展作品批评的论争

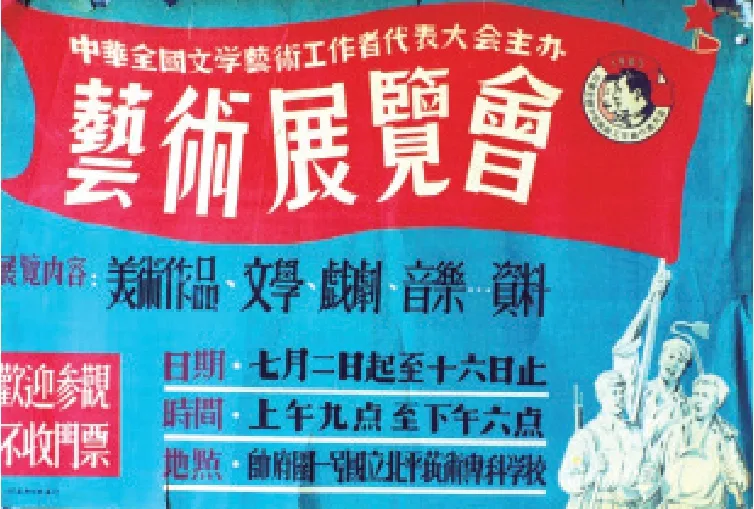

第一次文代会美展在北平艺专教室展出,有美术、戏剧、音乐、文学四部分,(图2)美术作品占了18个教室中的14 个教室,其中又以木刻、年画作品为最多。[17]宾夕法尼亚大学中文系教授德克·博迪②1948 年,汉学家、宾夕法尼亚大学中文系教授德克·博迪来到北京。他用日记形式记录了在中国一年来(1948年8 月21 日—1949 年8 月28 日)的见闻。也参观了第一次文代会美展。他认为,相较于5 月中山公园的“新年画展览”③1949 年5 月,德克·博迪参观了中山公园的“新年画展览”,他称其为“大型的‘无产阶级’的画展”。展览展品的艺术性并没有吸引德克:“有些画显得过分艳丽,不自然,画技也不高。没有我想买下来的画。”相比之下,中央公园另一个传统画展的作品则“那么精致、优雅”,不过,“即使是这些著名的画家的作品,那种格调也是夸张的、不自然、无生气的。尽管形式还与传统的一样,但精神已经荡然无存”。参见德克·博迪《北京日记——革命的一年》,洪菁耘、陆天华译,东方出版中心,2001 年,第164 页。,这次展览“给人以完全不同的印象”:

图2 第一次文代会美展海报

整个画展给人两个深刻的印象:一是当使人信服的有一定技术的书画雕刻艺术被用来表达一定的指导思想时所能产生的巨大作用;二是在中国历史上还未曾有任何团体能像共产党这样成功地对数以百万计的农民宣传了他们的思想。[18]208-209

新的美术批评不仅要确立自身的标准和立场,还须通过对异己的批判来明确边界。在第一次文代会美展巡展后,朱金楼的数篇批评成为“不同的声音”,新旧批评的正式分野也以此为标志。

美展结束之后,朱金楼在《进步日报》上连载长篇批评《全国文代大会“艺术展览会”绘画、漫画、木刻部分观后》④朱金楼长篇批评《全国文代大会“艺术展览会”绘画、漫画、木刻部分观后》,连载于1949 年7 月18 日、1949 年7 月25 日、1949 年8 月1 日的《进步日报》。。朱金楼虽然称赞展览作品具有“崭新的政治性的内容”,但是在评论和分析具体作品时,他却不自觉地套用西洋绘画的批评标准。半年之后,钟惦棐在《人民美术》的创刊号上发表《追论一篇对全国美展的批评文章》一文,矛头直指朱金楼的美展批评文章。这也可以看作新美术秩序建立过程中,新美术批评对旧美术批评的一次直接批判。

钟惦棐批评朱金楼文章的焦点在于,后者观看和认识新绘画的角度以及批评方法是“那种牢不可破的旧观念——从西洋作品、西洋形式上来衡量我们今天的美术创作”[19]75。朱金楼的批评方法难以有效分析来自解放区的美术,在面对这些新作品时,朱金楼仍旧使用西洋画的标准。这在他1943 年为沈逸千画展写的批评文章中可以窥见,他用西方标准来批评中国画的隐逸避世,认为在中国画的画面上“找不到拉飞尔的《圣母》眼睛里发着抚爱圣婴的光;找不到达文西的《马娜里沙》对人世间的‘永远的微笑’;找不到米盖朗琪罗……找不到特拉克洛亚……找不到米兰”[20]。在第一次文代会美展的长篇批评中,朱金楼虽然对批评角度作了些许调整,但仍以西方美术作为参照系和标准。1949 年8 月1 日,朱金楼在《进步日报》上发表对第一次文代会美展木刻部分的观后感,对古元的作品作了重点评论。他在文章开头部分就以排比句假设古元“爱好”过米勒、高更、珂勒惠支的作品,从而找到描述、评论古元绘画的切入点:

古元爱好过作为写实主义大师的田园画家米勒的作品,那么,米勒的画面上所(原文如此)充满了农民们的对宗教虔诚的无声的宁静,以及对古老生活的淡然的伤感,在古元作品中,便是边区农民们沐浴在自由的阳光下,耕作在自由的土地上的愉悦和满足。[21]

在批评具体作品时,朱金楼认为古元的《周子山插图》和《离婚诉》有“米勒的朴实、高更的装饰,并结合中国民间木刻那种单纯的形式”,而《减租会》(图3)和《马锡五调解诉讼》“仍以西洋技法为基础”。[21]朱金楼采取的批评方法是将美展作品与西方经典美术作品相比较、相联系,从而找到中国艺术家的作品在西方美术史上的坐标。

图3 古元《减租会》,木刻版画,21cm×31cm,1943 年

显然,朱金楼以西方美术史为标准来定位和批评新中国美术作品的尝试是不可行的,新美术需要新批评,需要“切实的、具体的、有思想的批评”[11]96,而这批评所依据的核心思想就是毛泽东文艺思想,而不是西方美术史的批评观。钟惦棐直言这种方式“无疑是极不适当的”,而新批评的任务则是“号召和启发大家向现实学习”,以“了解新的现实,熟悉新的生活”。[19]75无论是西方美术,还是民族遗产,凡是有利于表现新内容的,都是值得大家学习借鉴的。钟惦棐反对以西洋美术的眼光来理解“新美术”,他将其称为“以追求西洋形式技巧为满足的殖民地习气”[19]78。

如果说朱金楼的批评是“旧批评”的代表,那么钟惦棐所运用的批评方法和标准就是“新批评”的示范。在钟惦棐看来,新旧批评的区别在于形式:“作者(按,即朱金楼)把艺术的形式在艺术史上的作用作了过高的估价”[19]75。钟惦棐并不排斥“学习形式”,只不过他更强调“有分寸的、有原则的”看待形式问题。他谈到朱金楼评价过的丁正献的套色木刻《水车》,以解释“单纯的形式追求”的结果。他认为虽然作品在追求凡·高的线条与色彩方面是成功的,但是因为美化了原国统区的农民而脱离现实:“脱离了内容的形式,便是一个无思想无生命的形式,而不能产生出真正称得起有价值的艺术作品”[19]76。钟惦棐认为,朱金楼对作品的批评没有渗透到内容里去,而“流于浮面的形式的观察”[19]76。

钟惦棐以董希文《北平入城式》为例,分析批评家应关注的要点。董希文依照他在北平解放当日的见闻,结合报章,以敦煌壁画的形式创作《北平入城式》(图4)。[22]朱金楼从形式出发,认为作品“不能采获敦煌画中的浑朴而坚实的形象和线条”,却“变成日本某种浮世绘滑稽画的流风”[19]77。钟惦棐对朱金楼的形式批判不以为然,指出批评的要点在于:其一,作品的内容有思想性;其二,作品没有摆脱对于敦煌壁画的形式追求(最大的缺点)。文末,钟惦棐的言辞显得坚定且不容辩驳:

图4 董希文《北平入城式》,纸本水粉,80cm×116cm,1949 年

如果说我们今天也要追求形式的话,那便是要追求适合于表达现实生活,表达人民大众——主要是工农兵的思想感情的形式,而不是任何别的好像可以孤立起来理解的形式——这种形式,在我们看来,是不存在的。[19]78

这段如同宣言般的表述清晰地传达出这样的观念:美术批评切不可孤立理解形式,形式必须是符合工农兵思想感情的形式。批评家的任务是以“内容决定形式”的批评方式去理解新中国的新美术。第一次文代会美展结束后,朱金楼再次撰文《文代会艺展余论》,发表在1949 年8 月29 日的《进步日报》。比起之前的长篇大论,这篇批评显得简短许多。不仅如此,如果说前几篇批评朱金楼还没找到切实的批评方法,而不得不挪用西方绘画的流派和名作来作稍显粗陋简单的对比,那么在这篇短评中他则切中要点。我们能大致理解朱金楼对新美术的企望,他在文中将其称为“新写实主义”。

关于第一次文代会美展作品批评的论争,显示了新旧美术批评之间的差异。经过钟惦棐从论据、观点、方法、立场上对朱金楼的逐一批判,新的美术批评形态逐渐清晰。它是以新中国的现实生活为出发点,而非艺术史上的形式风格;它强调作者与作品的政治立场,强调作品的阶级属性,强调思想性与内容形式的统一。新的美术批评对正处于探索阶段的美术创作起到指导与规范的作用。

结语

在20 世纪中国美术史的叙事中,第一次文代会的召开往往被认为是新中国美术的开端。若从美术批评史的角度来看,第一次文代会美展的批评实践亦标志着一种新的批评标准、批评方法与批评体系的确立。在此之前较为混乱的批评状况,实则反映了不同的批评观在新历史时期的差异与冲突。第一次文代会的纲领性文本规定了新批评的立场与方向,试图在指导思想上统合艺术批评。但是,新美术批评的建立不仅在于方针政策的规定,还需批评家们在具体的实践中确立自身。如此看来,钟惦棐对于朱金楼的批判,一方面具体化了第一次文代会所提出的批评方向,另一方面也为处于迷茫中的美术家和批评家做出示范。新旧美术批评的分野是通过批评家们在第一次文代会美展前后持续的批评实践形成的。不过,新批评也并非稳定的形态,它仍处于建构和变动之中。