深圳碧道水安全、水生态设计方法及实践

2023-11-25王一岚王建强

肖 江,胡 斌,王一岚,王 伟,秦 祎,王建强

(1.北京城建设计发展集团股份有限公司,北京 100045;2.北京市园林古建设计研究院有限公司,北京 100081)

2018年12月20日,广东省河长办《关于开展万里碧道建设试点工作的通知》,要求各地试点先行,迅速开展万里碧道建设试点工作。深圳市率先“认领”了1 000 km的碧道建设任务,到2022年,全市将完成500 km碧道建设,到2025年完成1 000 km,率先在全省高质量实现碧道建设目标,让市民全面享受治水成果[1]。

深圳市宝安区下涌碧道建设项目起点东起党建公园附近,西至下涌汇入截流河河口处,碧道建设长度约2.7 km,现状河底纵坡为0.35‰~0.48‰,河宽在10~20 m之间,流域面积为5.56 km2。碧道建设的水专项分析占据十分重要的地位,李汉川认为下涌碧道建设应以水体治理、驳岸整治和智慧系统作为重点项目[2];王贺飞[3]认为水资源保障、水安全提升、水环境治理和水生态保护与修复是中山市西江碧道的总体建设任务;唐雅雯等[4]以行洪安全、水质提升和水生动物保护作为深圳市龙岗区杶梓河碧道修复的核心任务;吴世辉[5]从水系连通、水质净化、水源涵养、防洪整治方面对仁化县锦江碧道进行了规划设计;赖晶[6]认为大鹏新区碧道的水系治理方向包括防洪安全、生态基流、水生动植物、水质改善;《深圳市碧道设计导则》(试行)[7]水专项主要包括安全系统和生态系统的设计。按照流域面积划分,下涌应属于中小河道,则可参考中小河道生态水利的治理框架和实践进行水专项的设计分析[8-11]。

1 工程概况

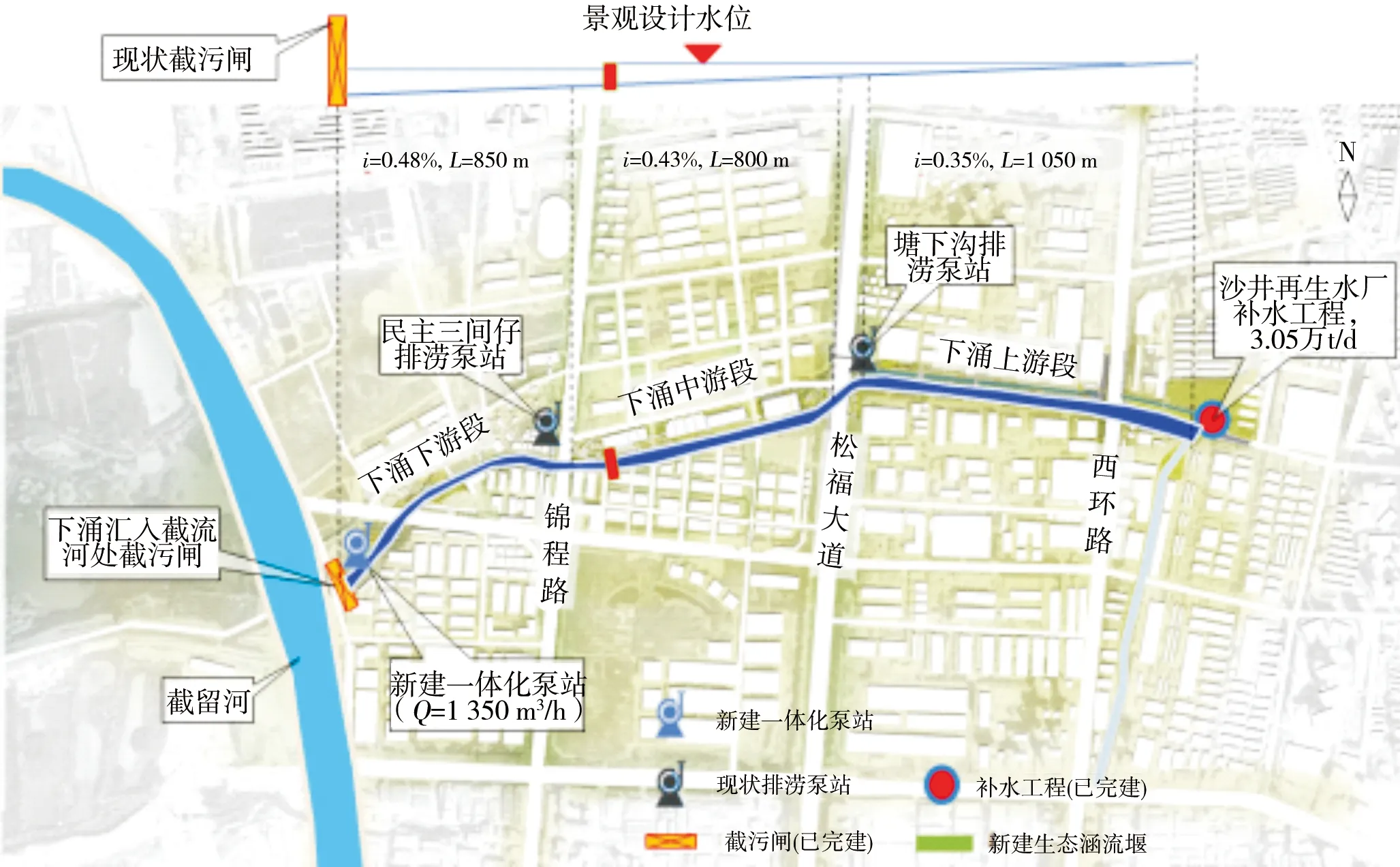

在符合下涌碧道相关规划的要求下,下涌碧道的水系设计平面分布图和设计俯瞰效果图分别见图1和图2。

图1 下涌碧道建设水系设计平面分布示意

因下涌于2018年经历综合整治工程,故碧道设计时尽可能利用现状设施,并且在设计后分析对现状设施的影响。整个下涌碧道建设基于现状河道,秉持“不大拆大建”的原则,实现“清川展绿、下涌织新”的总体目标,其中涉水设施主要包括碧道建设起点(XC2+702.70)处的现状沙井再生水厂补水点、碧道建设终点(XC0+000.00)下涌汇入截流河河口现状截污挡潮闸处,在现状松福大道桥涵东侧有一座塘下沟排涝泵站,在现状锦程路桥涵西侧附近有一座民主三间仔排涝泵站、下涌两岸沿线堤腰路下方存在现状截污管线等。

下涌河宽较为笔直、顺直段长度较长,初步按照明渠均匀流公式[12]估算常水深不足20 cm,结合多次现场调研验证,基本符合估算结果。考虑水生态系统建设需要一定深度的水深,故通过在锦程路桥涵以东100 m处新建生态溢流堰和汀步结合(XC0+892.37),满足景观设计水深0.5 m和连通两岸居民亲水的需求,并在靠近下涌汇入截流河河口处新建一座一体化泵站(XC0+000.00),排水流量按照沙井再生水厂补水量确定(Q=1 350 m3/h)。在截污闸挡潮关闭后(截流河水位受潮水位影响时、下涌两岸面源污染流入时)、周边地下工程施工降排水汇入时(例如地铁12号线海上田园东站)启动一体化泵站,以此控制常水位的稳定。

下涌碧道建设中的水专项主要围绕实现水安全和水生态两个子目标出发,其中水安全主要分析防洪安全和水质安全两个专业目标,水生态主要分析生态补水和水生动植物两个专业目标。

2 水安全、水生态分析计算

2.1 防洪安全

2.1.1防洪标准及断面划分

依据《深圳市防洪(潮)排涝规划(2021—2035)说明书》[13],确定下涌碧道建设为50年一遇防洪标准,Q50=86.8 m3/s。

依据《河道整治设计规范》5.1.3条:“计算断面间距宜在1~4倍河槽宽范围内取值。计算断面间距在比降较大河段宜取小值,比降较小河段宜取大值。”[14]下涌河道比降较小,河宽约10~20 m,故按照每100 m划分一个断面。由《堤防工程设计规范》[15]表3.1.3和表3.2.1可知:下涌碧道建设的建筑物级别为2级,按照允许越浪考虑的安全加高值为0.4 m。

2.1.2相关参数确定及水流模型建立

以100 m为一个断面间距,对于新建生态溢流堰、人行景观桥、现状桥涵和部分转弯河段增加断面,下涌全段共划分为55处设计断面,提取相关断面参数,使用HEC-RAS对设计断面进行行洪安全复核,同时考虑了新建生态溢流堰(桩号XC0+892.37处)和现状6座桥梁的壅水影响。

1)糙率选取

以《水工设计手册(第2版)第9卷》[16]及《下涌整治工程初步设计报告》[17]中糙率选择为参考,因碧道建设后河槽内水生植物增多导致糙率会适当增加,取值0.03,堤腰路以上部分按照砌砖护面取值0.017。

2)现状桥涵壅水

新建人行景观桥A、B均一跨过河,不在河道内设置桥墩,且桥梁梁底高程高于洪水位0.5 m以上。

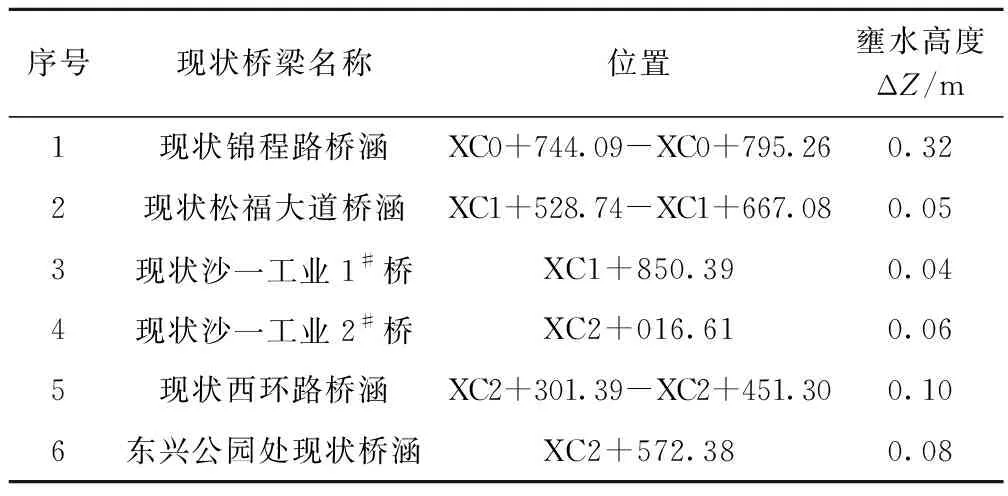

现状桥梁共有6座,自下游向上游依次为现状锦程路桥涵(XC0+744.09-XC0+795.26)、现状松福大道桥涵(XC1+528.74-XC1+667.08)、现状沙一工业1#桥(XC1+850.39)、现状沙一工业2#桥(XC2+016.61)、现状西环路桥涵(XC2+301.39-XC2+451.30)、党建公园处现状桥涵(XC2+572.38)。因铁科院的曹瑞章公式考虑因素多,适应性较强,成果相对较为合理[18-20],故采用铁科院曹瑞章公式计算现状桥梁壅水值,公式如下(结果见表1):

表1 现状6座桥梁壅水计算结果

(1)

式中:

Vm——桥下平均流速,Vm=KpQp/Aj;

Qp——设计流量;

Aj——桥下净过水面积;

Kp——考虑冲刷引起的流速折减系数;Kp=1/[1+A(p-1)];

P——冲刷系数,取1.0;

d50——桥下河床中值粒径,mm;

V0m——天然状态下平均流速,V0m=Q0m/A0m;

Q0m——天然状态下通过的设计流量;

A0m——桥下过水面积;

K——壅水系数,K=2/(Vm/V0m-1)^ 0.5;

g——重力加速度。

3)水面线计算成果

HEC—RAS模型运用伯努利能量方程原理,根据模型要求输入几何数据和恒定流数据,下涌起推水位为1.73 m,为下涌汇入截流河河口处。结果显示下涌碧道建设后50年一遇洪水位介于1.73~3.88 m(见表2)。

表2 下涌全段水面线计算成果

2.1.3行洪安全综合评价

1)防洪安全

通过对现状左岸部分花池挡墙加高30 cm、右岸部分空心栏杆改造为实体挡墙、或是两岸部分绿地地形调整等手段,使下涌碧道建设后原本堤顶欠高的河段满足防洪要求。对于西环路桥涵以及东侧现状人行桥经过行洪分析,现状桥梁梁底高程略低于50年一遇洪水位,在发生设防标准洪水时,可能会存在水位漫过部分桥面的情况,故需在汛期组织防汛抢险工作。

改造后河道驳岸生态性、亲水性大大增强,同时两岸植入了较多的海绵措施,例如雨水花园、透水路面、下凹式绿地等等,在一定程度上减少了径流系数,缓解了下涌暴雨期的行洪压力。

2)行洪冲刷安全

下涌碧道建设后的行洪期间,断面平均流速、水深等数值基本与下涌综合整治工程中设计值一致,加之本项目河床改造时避让河底现有管线、距离两岸护坡坡脚一定距离,对现状堤腰路结构不进行调整,不改变现状驳岸及堤腰路基础埋深[21]。

行洪时下涌全段弗劳德数均小于1,水流流态为缓流,除现状桥梁行洪处断面平均流速较高,最高为锦程路桥涵处,断面平均流速达2.88 m/s,其余断面平均流速介于0.5~2.0 m/s,可满足河槽内钢筋混凝土构筑物表面抗冲刷要求(4 m/s),其中中段和东段行洪期间断面平均流速小于1.5 m/s。故碧道建设后,仍旧满足水工建筑物的冲刷埋深要求和表面抗冲要求。

在水流冲刷作用下,防护工程护坡、护脚块石保持稳定的抗冲折算粒径d按下式计算[15]:

(2)

式中:

d——抗冲粒径,m;

V——水流流速,m/s;

rs——石块容重,取值25 kN/m3;

r——水容重,取值10 kN/m3;

g——重力加速度,9.8 m/s2;

C——稳定系数,按水平底坡取值1.2。

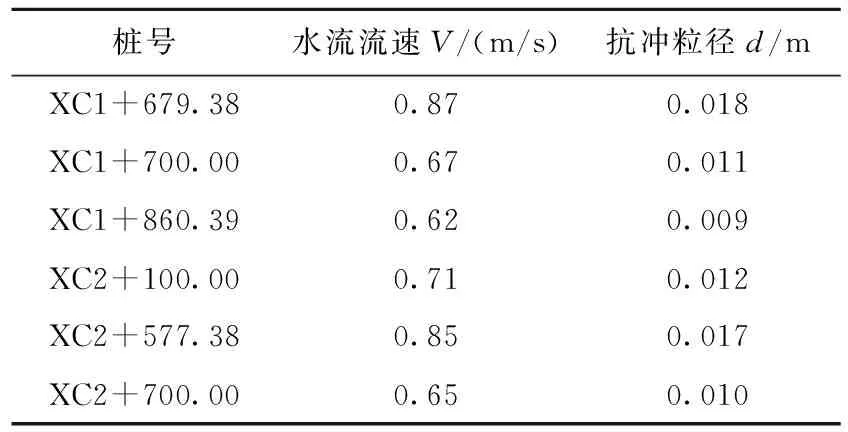

计算结果见表3。经分析,新建生态河床所用石子粒径≥2 cm即可满足抗冲要求。

表3 抗冲粒径计算结果

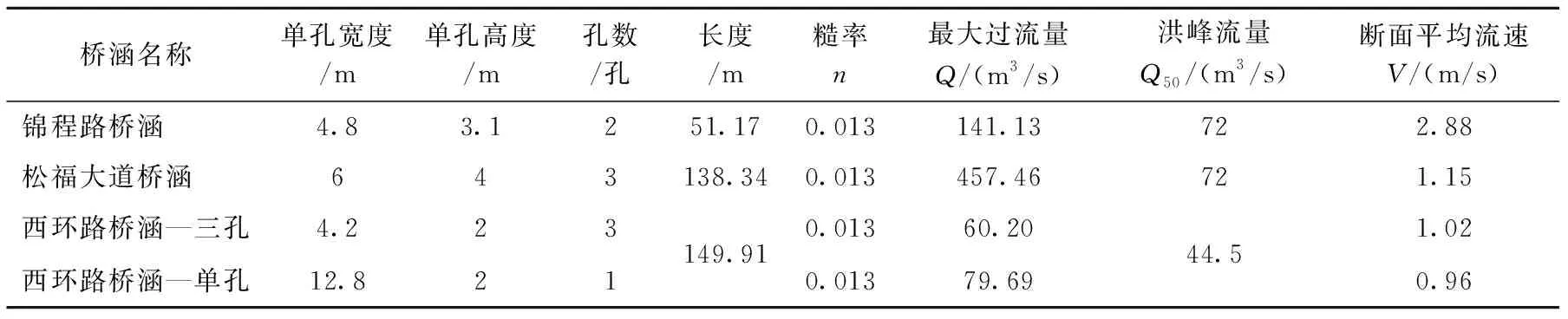

3)桥梁过流安全

按照满管流公式[22]对下涌沿线3座主要现状桥梁进行最大过流能力分析,公式如下:

(3)

(4)

式中:

Q——过流流量,m3/s;

A——过流断面面积,m2;

R——水力半径,矩形管道时,R为过流断面面积A与湿周的比值,圆管满流时,R为管道内径的1/4,m;

i——管底纵坡,%;

n——管道内壁糙率;

C——谢才系数。

自下游向上游依次为现状锦程路桥涵(XC0+744.09-XC0+795.26)、现状松福大道桥涵(XC1+528.74-XC1+667.08)、现状西环路桥涵(XC2+301.39-XC2+451.30,3孔进,单孔出),结果显示3座现状桥涵均满足过流要求,即最大过流量满足设防标准下的洪峰流量,断面平均流速均小于现状桥涵表面混凝土材质的抗冲流速(4 m/s)(见表4)。

表4 现状桥梁过流能力及断面平均流速计算结果

4)行洪对植物影响

下涌在行洪期间,水流流态为缓流,断面平均流速介于0.5~2.0 m/s,水生植物可承受短暂冲刷。计算结果可对后期植物选择作为依据,尽可能挑选抗冲、抗淹性能强的水生植物。

5)行洪对沿河排口影响

下涌碧道建设不包含新建雨水排口。

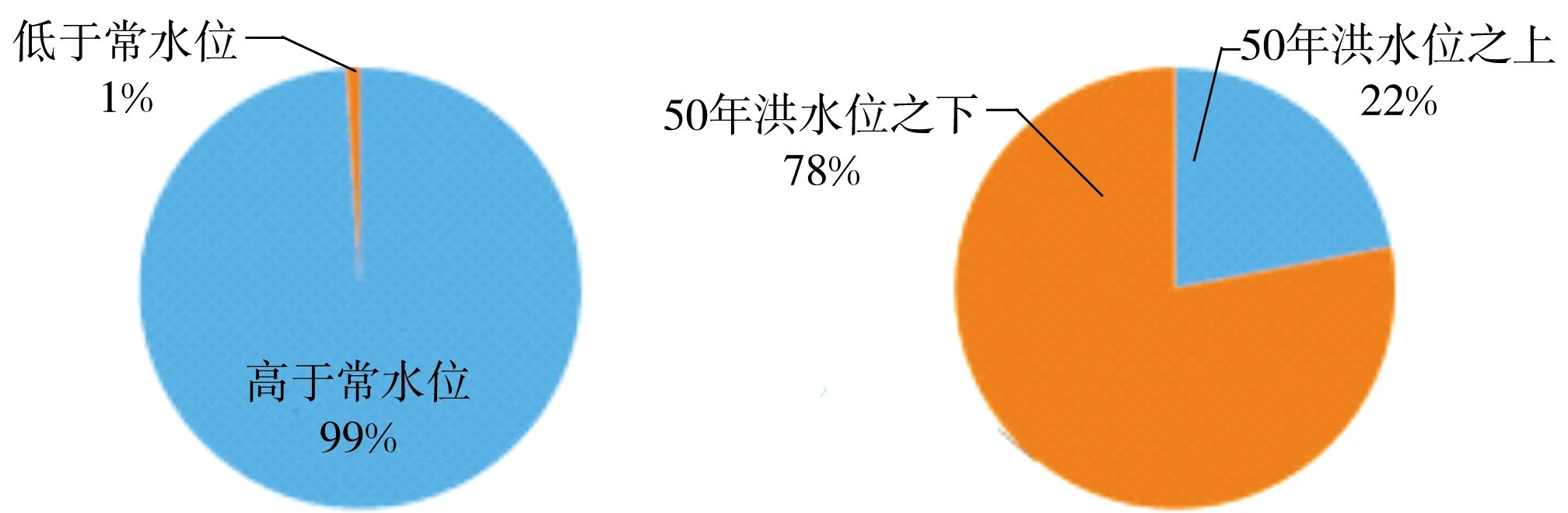

结合实测管线图,下涌沿河共有83处现状雨水口,其中上游段(宝安区段)24处,下游段(前海区段)59处。现状雨水排口内顶高程与常水位、50年一遇洪水位的关系见图3。

图3 沿河现状雨水排口内顶高程与常水位关系(左)、与50年一遇洪水位关系(右)

依据《城市排水工程规划规范》第3.5.6条及条文说明[23],“排水管渠出水口内顶高程宜高于收纳水体的多年平均水位。有条件时宜高于设计防洪(潮)水位。”“出水口高程的设计要兼顾南北方城市的不同特点,对于高差较小的城市允许淹没出流”。按照设计常水位水深为0.3~0.5 m考虑,下涌沿线现状雨水排口内顶高程高于常水位的排口共有82处,占99%;现状雨水排口内顶高程高于50年洪水位的排口共有18处,占22%。

经过多方考量,改造雨水排口的实施性较差,故不对沿河雨水排口高程进行调整。收集堤顶路面雨水的排口数量共有37处,占比为45%,行洪时河道能满足50年一遇防洪标准,超此标准时,现状排水管道临时起到调蓄功能,能减缓一定程度行洪压力,此时现状雨水排口为淹没出流。

2.2 水质安全

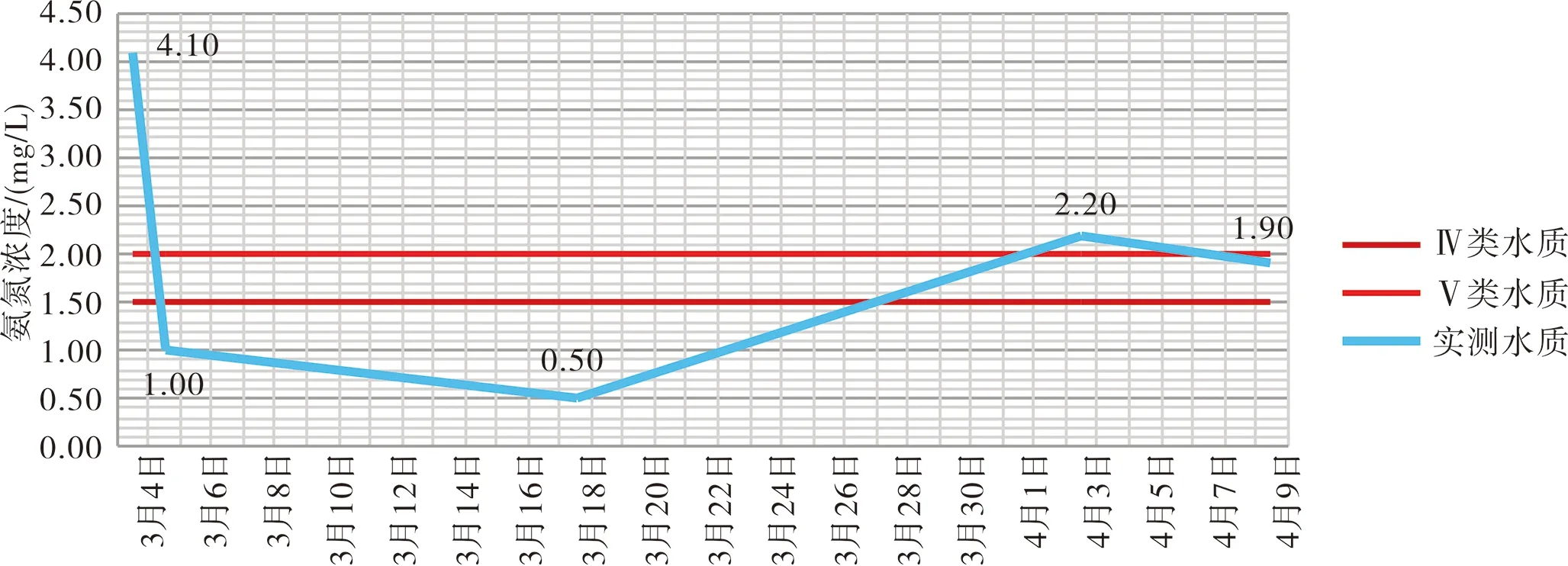

下涌规划水质为Ⅳ类,2021年3—4月份部分日采集的氨氮指标检测结果如下,判断出下涌目前水质基本稳定于Ⅳ~Ⅴ类(见图4)。

图4 下涌实测水质情况(氨氮指标检测结果)

下涌两岸目前通过综合整治的截污工程、全面消黑、正本清源、重点面源污染治理等项目,逐渐实现雨污分流,确保下涌水质状况的良好转变,故碧道建设不再采取工程措施,仅通过水生植物等非工程措施进行水质提升。

2.3 补水流量复核

下涌目前补水量来自沙井再生水厂出水、通过沙井补水泵站供给。补水点位于下涌上游段党建公园南侧附近,补水水质为一级A,下涌日补水量为3.05万t。2021年沙井补水泵站供水量月份变化情况见图5。

图5 沙井补水泵站年运行天数及供水水量情况

目前沙井补水泵站日均供水量约35万t,达到设计规模(50万t)的70%。同时,年运行天数约318 d,全年运行天数占比达到87%。基本可保障下涌补水量稳定和补水时间连续的需求,后期随着沙井补水泵站达产后的稳健运行,下涌需水量基本可以得到保障,故碧道建设不再采取补水工程措施。

2.4 生态河床

在河底建设相应的砾石群落,用于改善河床基质,形成水下异质空间,为鱼类提供部分庇护、产卵和索饵的场地,砾石群顶高程尽量不高于现状河底高程,做好与现状桥涵底板、河底现状埋设管道的高程衔接关系,砾石群直径不小于2 cm,满足抗冲要求。结合行洪分析中水流流速的特点,优先选择抗冲、耐淹、耐盐碱、根系发达、自净效果强、美观性好且便于后期运维管理的水生植物布置在坡脚处,在一定程度上能够对下涌水质进行提升。

3 结语

1)通过分析计算,深圳市下涌碧道建设后满足50年一遇防洪要求;行洪时对既有桥梁、堤岸冲刷影响较小;根据行洪流速对水生植物选择提供了参考意见;沿河雨水排口改造困难,在行洪期间为淹没出流;水质状况正常,不再采取工程措施;补水水量稳定、连续性较好,基本满足景观需求;提供生态河床构建的砾石群直径参考数值等。为碧道水安全、水生态设计提供数据支撑,系统完整地提出了相关设计过程,为其他碧道建设提供了借鉴经验。

2)因下涌碧道流域范围小,水生态资料较为匮乏,故缺乏对水生动物的设计考虑。随着业界对河道内水生动物的关注度越来越高,例如鱼类“三场一道”的专项设计,地方主管部门应建立完善的水生动物档案,在设计中进一步考虑对水生动物的保护。