改编+翻译:中国民间文学域外传播的有效双路径

——从汤、赵“真假木兰之争”谈起

2023-11-24香港大学

香港大学

刘碧林

一、引言:汤、赵“木兰之争”回顾

1976年,美国华裔女作家汤亭亭(Maxine Hong Kingston)发表了自传体小说《女勇士》(TheWomanWarrior:MemoirsofaGirlhoodAmongGhosts),该书一经出版便在美国文学界掀起讨论热潮,部分评论家对《女勇士》的创作表示认可。例如,日裔美国诗人加勒特·洪果(Garrett Hongo)称此书激起了读者对美国亚裔女子个人经历的关注,能给予亚裔文化在以美国为代表的西方社会被消音处理的“他者”以力量(Hongo 1993: 24)。也有不少华裔作家对这本书持批判态度,其中质疑声音最为响亮的,当属汤亭亭在加州大学伯克利分校英语系的同窗赵健秀(Frank Chin),他对汤的抨击源头来自《女勇士》第二章“白虎”(White Tigers)中将岳母刺字嫁接到木兰身上,把木兰从军抵抗外敌改为木兰替乡亲报仇,并在叙事中注入了厌女症(misogyny)情节。赵健秀认为,写作就是战斗,作为华裔作家应该肩负起强化华裔族群意识的责任,“反对主流社会对美国华裔族群的定型化偏见”(黄际英、魏艳辉 2005: 128)。然而,汤亭亭为了迎合白人种族主义者的表达方式以及受行业利益的驱使,在《女勇士》中歪曲华人女性形象,并有意地放大中国封建社会弱肉强食、父权中心的特点,打着“女性主义”的旗号,抨击“中国文化中的性别差异”(赵文书 2003: 71)。为证实自己所言非虚,赵健秀还通过其他方式向美国读者证明汤亭亭的改写确实与真实故事不符。例如,因郭茂倩收录在《乐府诗集》中的《木兰辞》(亦称《木兰诗》)被学界公认为最真实地记录木兰故事的版本(杨生枝 1985: 399),赵健秀便在1991年续编《大唉咿》(TheBigAiiieeeee!)时加入了一篇檄文《真真假假华裔作家一起来吧》(Come All Ye Asian Writers of the Real and the Fake),其中包含了他逐字翻译的《木兰辞》译本,并附评述道:“这首诗中根本就没有提到道德上的男性统治,也没有木兰需要承受的厌女暴力”(Chin 1991: 6)。此外,他还在文中称:

[她]的版本对历史的篡改很容易就可以被一个简单的事实所证明:美国华人从来都不是文盲。与中国失去联系并不会导致美国华人与《木兰辞》失去联系,无论过去还是现在,依然有西半球唐人街的孩子吟唱这首辞。[这就像]与英国失去联系并不会让说英语的白人与《自由大宪章》或莎士比亚失去联系[一样]。(Chin 1991: 3)

赵健秀言之凿凿,似乎无可辩驳,汤亭亭亦是义正词严,对赵的反击有理有据。针对赵健秀对她改写木兰故事的质疑,汤亭亭曾在接受采访时回应道:“我本就无意记录传说……我又不是个档案保管员”,“我把男性的故事移植到女性身上是因为……[木兰]要把男人的故事从他们身上拿走,从而获得其中的力量”,“我觉得传说就应该总被拿来改变和把玩,不然它们就死了”(Chin 2008)。

汤、赵二人的论战持续了十余年之久,许多学者也纷纷加入其中,形成了支持赵健秀的“纯粹主义派”与支持汤亭亭的“杂糅主义派”。前者阵营中,Li(1998)认为汤亭亭对美国亚裔身份的讲述是美国化的、理论化的、刻板化的,Wong(1988)说汤亭亭营造的“东方主义效应”是由于她未能批判西方社会的父权价值观或制度性的种族主义,其对中华文化的评论是片面的、有偏见的;后者阵营中,Dong (2011)认为,汤的作品是对中国传说的“重写本”(palimpsest),是她对自身(中华)文化传统与现在美国人身份的“融合”(combination),而不是对中国传说的“伪造”(faking),她笔下对中华文化的描述不是“伪”的,而是对其从未去过的中国的“想象”。同样赞成汤亭亭的还有Madsen(2006),她认为汤的作品敢于推翻传统的叙事风格,在自传体小说中融合了“真”与“假”,成功塑造了独特的艺术自我。虽说这些学者对汤、赵二人论争的解读呈现多样化,但似乎都没有跳出文学批评的框架,无一例外地将汤亭亭对木兰的挪用视作美国华裔文学的实践,而忽略了跨文化改写的本质,即文化的介绍与传播,从而陷入了结构主义思维会带来的二元对立僵局。若从解构主义的视角来分析这场论争,不把汤、赵二人看作观点相悖的美籍华裔作家,而把他们都视作木兰故事在美国的传播者;不把汤之改编与赵之翻译看作“歪曲”与“忠实”的代名词,而把它们视作木兰故事在美国传播的两种形式,或许可为学界提供崭新的思路。本文拟从译介的视角重新审视汤、赵对木兰故事的改写,并探讨改编与翻译之于当代中国民间文学域外传播的意义。

二、 汤、赵对木兰故事的译介

何为“译介”?许多学者都将其与“翻译”画上等号,其实不然。虽然文学译介的主要内容和形式是文学翻译,但还应该包括其他内容。江帆(2007)曾详细讨论过“译介”的定义,认为它就是“跨文化改写”,这里的“改写”概念则是来源于Lefevere的“改写理论” (rewriting theory)。Lefevere(2000: 234-235)认为,一个作家的作品主要是通过“误解”(misunderstandings)和“误释”(misconceptions),即 “改写”,来获得曝光度并产生影响;这种改写的本质其实是对某一文化中的元素(主要是文学)进行互文性再创造,所以他认为改写的形式包含翻译、批评、评论、历史传记、文选作品集、戏剧演出等,其中翻译是最明显的一种形式。可是,改编算不算改写的一种呢?从词义上来讲,无论是中文还是英文,“改编”(adaptation)和“改写”(rewriting)都是近义词,而因为“改写”的范畴比“改编”更大,可视“改写”为“改编”的上义词,所以可认为改编是改写的一种。虽然Lefevere并未将改编列入与翻译平级的改写形式行列,但我们回看改写理论的发展基础——多元系统论(poly-system theory),就会发现Even-Zohar(1990: 75)曾说过:“把A系统的文本在B系统中的转化看成是‘翻译’(translation),而把A系统向B系统渗透(penetration)只看成是‘影响’(influence),这是没有道理的。”根据语境判断可知,Even-Zohar所谓的“翻译”应该是指广义上的翻译,即一种互文关系;Lefevere的“改写”则与之相符,而改编亦属于Even-Zohar所说的A系统向B系统的“渗透”,所以改编应该被列为改写的范畴。那么,获得“新身份”的汤亭亭改编版木兰,会和之前作为美国华裔文学的《女勇士》木兰有所不同吗?

(一) 汤亭亭“不忠实”的改编

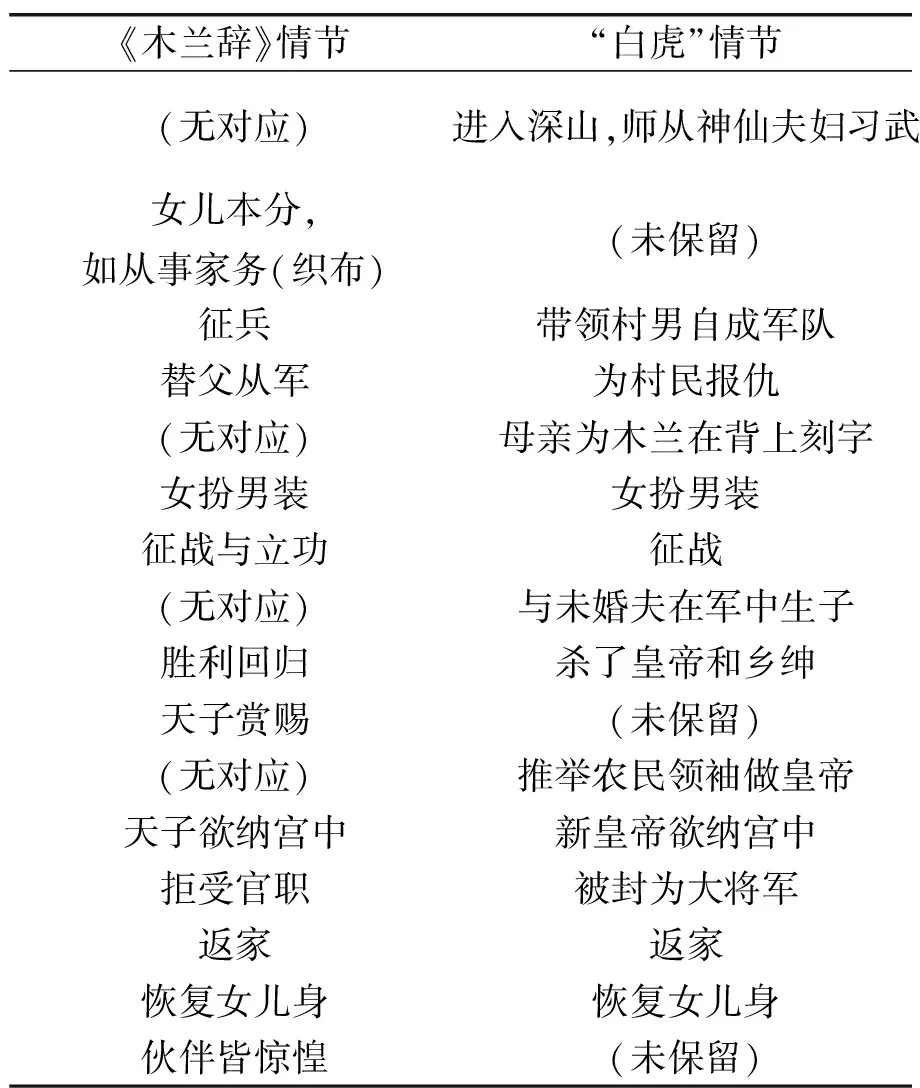

赵健秀之所以称汤亭亭对木兰的改写是“伪造”和“谎言”,归根结底是因为汤没有忠实再现文献对木兰的记载(Chin 2008)。由于汤的改编不是简单的翻译,准确来讲不是Jakobson(2000)定义的“语际翻译”(interlingual translation)或“正宗的翻译”(translation proper),而是一种偏离源语文本的语际转述,所以无法用源语文本与其改写直接对应起来进行比较,不过我们可以将《木兰辞》的情节与“白虎”的情节进行对应。余君伟(2001)曾根据两首乐府木兰诗与两篇宋代碑文总结出木兰故事的十三个基本母题,但最后一个“自杀和追赠”与《木兰辞》的情节不符,因而本研究只沿用前十二个母题作为《木兰辞》的基本故事情节,与“白虎”对比如下:

表1 《木兰辞》与“白虎”情节对比

从表1不难看出,《木兰辞》中除了“女扮男装”“征战”“返家”这三个情节被“白虎”保留之外,其他情节都被大幅修改或删除了。因此,木兰原本对父孝顺、对国忠诚、善良勇敢的巾帼英雄形象,也就被汤亭亭改为反对父权、抵抗霸权的女性主义者形象。首先,汤笔下的木兰不再是在家“当户织”的传统女子,而是具有强大力量的习武之人,具体表现之一是木兰习武的描述占据了“白虎”大约三分之一的篇幅,说明汤亭亭有意地通过这一叙事策略“增强女性的力量”(管建明 2008: 49)。另一表现则是前文提到过的木兰故事与岳母刺字故事的融合,汤试图通过故事嫁接将岳飞的男性力量转移到木兰身上,而保留女扮男装的情节亦是加强木兰力量的另一手段。其次,新版木兰敢于推翻象征着父权的封建专制。汤亭亭不仅让木兰杀掉皇帝和乡绅,还突出了他们是被“砍头”杀死的,说明了封建父权社会的彻底崩塌瓦解。此外,采用推举制选择农民领袖成为新皇帝,也体现了女性主义倡导的平等与自由。再次,汤版的木兰是一个可以自己做主的独立女性。进山习武,木兰并未告知父母,这是她自己的决定;出山复仇,她不顾师傅的劝阻,亦是她自己的决定;在军营中,她见到自己的未婚夫后未婚生子,不顾所谓“女德”,这还是她的决定。最后,木兰不仅受到村里男性的尊重和支持,还成为了自立军的主帅,并被新皇帝封为大将军,这都隐喻了木兰女性力量的觉醒,展现出女性不比男性弱的宗旨,淡化了男强女弱的传统观念,从而消解了父权中心产生的性别二元对立。正如赵健秀的判断,汤亭亭对木兰的改写是不忠实的,但是不忠实并不代表这种改编是错误的、被禁止的,也不代表这种改写对木兰故事的传播是无益的。正如汤亭亭所言,如果传说故事不被改编,人们就会渐渐淡忘,而到人们再也不会“把玩”这些故事时,它们就真的死了,而文化传播的希望也就会随之破灭。

其实细读“白虎”这一章,我们就能发现,汤亭亭并不仅仅对木兰故事进行了译介,还对中国的许多文化元素进行了译介(Kingston 1976: 19-53)。例如,文中多次出现“象形字”(ideograph)来形容事物的构造或形状,以此加深西方拼音文字读者对中国文字方块字的了解。再如文中提及的中国习俗,包括祭祖要献上祭品,过年要发压岁钱等。另外,汤亭亭还译介了一些中华文化负载词和典故,例如,解释“蝠”代表“福”、介绍“长城”(the Long Wall)与孟姜女(cried like the women who had come here looking for their men so long building the wall)等。虽说这些内容只是塑造木兰的辅助工具,但它们对于西方读者都是陌生元素,能够引起其对东方世界的好奇心,难怪美国评论界认为《女勇士》是一本具有“异国情调”和“神秘的东方色彩”而“不可理解的”书(Skandera-Trombley 1998: 95)。

总体而言,汤亭亭作为译介者,主要采取意译加扩展的策略——意译主要体现在汤对《木兰辞》中木兰精神的灵活再现,扩展则是在前者的基础上加注中华文化元素与“译者”对木兰的想象及二度创作。事实证明,汤亭亭的这种译介策略是成功的,她不仅成功引起了美国文学界的关注,还为1998年迪士尼动画《木兰》提供了创作的原始灵感,为木兰故事在英语世界的流传增添助力(Dong 2011: 93-94)。

(二)赵健秀“忠实”的翻译

赵健秀的《木兰辞》译本是在他抵制汤亭亭“不忠实”改编时应运而生的。他认为,当历史证据摆在眼前,读者就自然会相信他对汤的批判合情合理,随之亦能巩固他作为“华裔传统主义者”“中华文献管理者”和“中华学者”的地位(Chin 2008)。为了摆出“真实”的历史证据,赵采用直译的策略甚至为了“忠实”而不惜打破语法结构。如下面一例:

东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

(郭茂倩 1998: 374)

East Market: buy a good horse.

West Market: buy a saddle and blanket.

South Market: buy bridles and reins.

North Market: buy a long whip.

(Chin 1991: 5)

东西南北四市在上面四小句中均做状语,且四句都省略了买东西的主语木兰,但在赵译文中,四市与买东西的动作由冒号连接,成为了被解释名词与解释语的关系。虽说逐字直译的译文的确从字面上再现了原文的意义,但难免会让英语读者摸不着头脑,甚至会造成某市是专门卖某物的歧义。此外,赵将四市的英文首字母全部大写,而英文中只有专有名词,如“纽约”(New York)和“紫禁城”(Forbidden City)出现时才会如此处理,这又可能让读者觉得真的有这四个市场的存在,从而与“东南西北”代指四面八方的古文词法相背离,因此无法真正做到“忠实”。除上述欲忠实反而不忠实的例子以外,赵译文中还有明显与原文不符的地方。例如:

唧唧复唧唧,

木兰当户织。

不闻机杼声,

唯闻女叹息。

问女何所思,

问女何所忆。

(郭茂倩 1998: 374)

Sniffle sniffle, sigh sniffle sniffle.

Fa Mulan sniffles like her loom.

Do not ask how the shuttle shifts.

Do ask why a girl cries herself sick.

Ask her: does she pine.

Ask her: does she yearn.

(Chin 1991: 5)

首先,《木兰辞》中的木兰是没有姓氏的,而姓“花”的说法是在明代戏剧家徐渭创作的《雌木兰代父从军》剧本中才出现的,因为徐渭认为木兰之名取自于木兰花,所以以花为姓(马俊华 1993: 675)。然而,赵健秀却不加考证,直接将徐渭拟造的“花”(Fa)姓安在木兰身上,并未做到他一直强调的“尊重历史”。其次,除第一小句的翻译基本字面忠实外,其余五小句均与原文意义有差。如“木兰当户织”一句被译成“花木兰像她的织布机一样叹息”,“唯闻女叹息”被译为“问问为什么一个小女孩着急地呜咽”。此外,译文中像这样的误译还很多。种种迹象表明,赵健秀并不是一个合格的“华裔传统主义者”“中华文献管理者”和“中华学者”,因此他用来驳斥汤亭亭的所谓“铁证”也就失去了公正性与可信性(赵文书 2003: 71),以致他对汤的整场批判都显得力度不足。不过,我们在这里并不是为了指责赵健秀的译文水平或是质疑他对中华文化的传承,而是想通过客观分析说明一个事实:无论是民间传说还是文学文化,在传播的过程中发生与源头的偏离在所难免。传播者可能为求新意的“添油加醋”(如徐渭),或自以为了解但其实不甚清楚的宣传(如赵健秀),再或为塑造个人身份而对原文的挪用(如汤亭亭),究其原因就是在改写文本的过程受到Lefevere(1992)提到的“赞助人”(patron)、“诗学”(poetics)和“意识形态”(ideology)影响的结果。需要承认的是,他们的工作都是让古老的传说穿越千年再次浮现于更多受众的眼前,让故事在新时代继续口耳相传,让文化在一代代人的记忆中不断更新与留存。

作为译者,赵健秀是合格的,因为他采用直译策略,较为忠实地再现了原文的所有情节。然而,作为“译介者”,赵健秀的表现则不尽如人意,他不顾目标受众的期待,未能通过译介引起英语读者与木兰之间的共鸣,只是机械地完成了语言转换工作,这也就解释了他的译本在英语世界未能引起广泛关注的原因。

三、改编+翻译:中国民间文学译介的有效双路径

在翻译学界的讨论中,改编与翻译一直是不可分割讨论的两个重要话题。比如,Nida &Taber(1982: 134)认为改编等同于一种“文化翻译”(cultural translation),由牧师、老师等人群执行;而我们日常所说的翻译其实是“语言翻译”(linguistic translation),其负责人就是译者。再如,Nord(1991: 32-33)认为所有类型的翻译过程,包括转录(transcription)、逐字翻译(word-for-word translation)、意译(free translation)等,都或多或少包含对原文的改编,只是不同翻译中改编所占的比例有差而已。Nord的观点与中国学者(谢天振 2014)常常提及的“连译带改”有异曲同工之妙,而采用这种翻译策略成功地将中国文学推介至海外的典型代表就包括助力莫言获得诺贝尔文学奖的译者葛浩文(Howard Goldblatt)。许钧(2014)认为,正是这种译改结合的翻译模式,让莫言的文学作品在对外传播过程中得以切合目标文化读者的视域,从而赋予中国文学新的生命力,因此应该提倡“连译带改”,可见改编的重要性并不亚于翻译。中华文化的“译入”与“译出”不能简单等同起来,因为前者是国外对我国文化有主动的需求,此时译者只需忠实翻译即可,而后者则是我国努力向外推介自己的文学文化,大部分情况下可能是一厢情愿的行为,所以不能坚持忠实翻译的态度(鲍晓英 2015: 79)。同理,汤亭亭在译介木兰故事的过程中,大量改变《木兰辞》原有情节的举动或许并非她本意,而是被迫为之,因为华裔想要在美国社会中为自己寻求一席之地,就需要利用自己民族的文化资源来将自身与其他族裔区分开来,然而这种利用势必要在主流社会的规范下进行,所以中华文化也就必定会经历变异才能帮助汤亭亭建立自己的身份(赵文书 2003: 73),改编的重要性也就不言而喻了。因中华文化外译包含内容众多,恐难面面俱到,所以本文重点讨论改编、翻译相结合的双译介路径在以木兰故事为代表的中国民间文学对外传播过程中的重要性。

(一)个案译介经验:木兰故事在英语世界传

播的“改编+翻译”双路径

说起木兰故事在英语世界的存在形式,人们除了会想到汤亭亭的《女勇士》之外,必定还会联想到迪士尼公司(Walt Disney Company)在1998年推出的动画电影《木兰》(Mulan)。在这部动画片中,木兰不仅被安排跟从媒婆学习如何成为淑女,还在军中与其战友李翔(Shang Lee)互生情愫,故事内容虽与《木兰辞》基本一致,但不难看出编剧删改的痕迹。除这部动画之外,迪士尼还陆续推出了许多木兰改编作品,如绘本《故事之前:木兰的秘密计划》(BeforetheStory:Mulan’sSecretPlan)和小说《光影》(Reflection)等。不仅如此,受到动画《木兰》的启发,许多美国作家(其中不乏华裔作家)纷纷将《木兰辞》视为创作原型,出版了许多“木兰”小说。例如,在梅拉妮·迪克森(Melanie Dickerson)撰写的《少女斗士》(TheWarriorMaiden)中,作者让木兰从中国南北朝时期穿越到欧洲中世纪,将木兰从“女儿”重新设定成“养女”,把她的敌人也从柔然胡人重定为“日耳曼骑兵”(Teutonic Knights),并为木兰增加了恋爱的戏码,不仅再现了木兰拥有的如男儿般的勇敢,也展现了木兰作为女性对爱情的期待。这本小说在网络上反响热烈,在亚马逊网(Amazon)不仅收获了4.6分(满分5.0分)的高分(2023年4月1日数据),还被归入“青少年基督教历史小说”,让木兰故事真正得到了“本地化”(localization),也真正意义上实现了让木兰走向世界的愿望。不仅如此,许多游戏开发商也被这位东方女性的魅力所吸引,将木兰设定为游戏人物之一,而《木兰辞》则被译介为木兰的背景故事。这些游戏包括《王国之心2》(Kingdom Hearts II)和《文明6》(Civilization VI)等,它们都无一例外地突出了木兰的英勇无畏形象,将木兰塑造成精通武艺、实力强劲的女英雄。

虽然木兰故事的英语改编作品种类繁多,且在各界都引起较高的讨论度和不俗反响,但《木兰辞》的英译本也有其不可替代的地位。据梳理统计,英语世界现有至少27个《木兰辞》译本,因其译者身份多样(包括汉学家、大学教授、博物馆馆长、作家等),从而获得了在不同媒介(如诗集、文化类专著、期刊等)之上曝光的机会,也就能为不同的读者人群所知晓(刘碧林 2021)。不过,相较于改编作品,译本在英语世界的讨论度并不太高。究其原因,改编更加关注如何让原来的故事焕发新的生机、如何让不了解原来故事的读者更好地接受其中的人物和情节,译文则关注如何纪实、如何展现原作的风采,该现象的底层逻辑与汤的改编和赵的译文之间的较量一般无二。此外,改编作品的呈现形式是不可预料的,传播途径也是各式各样的,不同作品通过不同媒介塑造的木兰形象也差异显著,因而受众的群体更加广泛;相比之下,译本的呈现形式几乎尽在预料之中,传播途径有限,塑造的木兰形象又相对单一,受众面自然偏窄。从木兰故事的译介个例来看,将改编作为民间文学译介的途径极具必要性,应当予以重视。

(二)经验的推广与实践:中国民间文学域外

传播中各司其职的改编与翻译

谢天振(2013a)曾谈到,中国文学文化外译须分步骤地培养异域接受者,不能简单地外宣输出,应当最大限度上吸纳不同层次的读者。那么,如何“分步骤地培养异域接受者”从而使读者层次多元化呢?如上文所言,中国民间文学的改编可能比翻译更容易受到目的语受众的欢迎。既然如此,我们便可以利用改编的优势来完成某民间文学的初期译介,先吸引第一批海外受众。其实,回看中国文学外译史中那些成功的案例,我们不难发现,最开始都是改编占据译介的主导地位。例如,《赵氏孤儿》原本讲述的是春秋时期晋国赵屠两家恶斗的故事,讴歌了忠信诚义与惩恶扬善的儒家道德伦理,但在18世纪法国剧作家伏尔泰(Voltaire)的改编下摇身一变成为了法语舞台剧《赵家的孤儿》(L’OrphelindelaMaisondeTchao),情节亦被改为宋元时期蒙古统治者与宋朝前臣的抗争,象征着两个民族之间文明与野蛮的斗争,“昭示了伏尔泰人性本善、文明战胜野蛮的启蒙主义信念”(吕世生 2013: 30)。据记载,该剧在法国巴黎歌剧院(Opéra de Paris)上演时获得巨大成功,门票收入比平时增加五倍,剧院座无虚席,甚至最后不得不搬到法国最大的王宫之一枫丹白露宫(Chteau de Fontainebleau)继续演出(Liu 1953: 196)。由此可见,改编过后的中国民间文学,尤其是像戏剧改编这样以视听文本形式呈现的中国民间文学,更容易吸引西方观众的注意,因为从经济高效的角度来看,这样的改编能让他们快速了解故事情节,所以我们不妨在日后民间文学对外推广的初期鼓励传播者采用此类改编的模式。有学者可能会产生质疑:如果鼓励改编的话,是否会有人以改编之名刻意抹黑中国形象,比如一些所谓热爱中华文化的西方人,就会借机在西方丑化中国或放大中华文化中的糟粕?这种情况的确可能存在,所以我们需要一种权衡之策。谢天振(2013b,2013c)曾呼吁中华文化外译应当采用中外合作的方式进行,摒弃那种向世界译介中国文学只能依靠自己人、不能指望外国人的偏见,可以多给外国汉学家、翻译家一些权利和机会,但也要注意不能将全部译介任务交到他们手里。谢天振之所以这么说,不仅是担心外国人无法真正理解源语文本的中国内涵,亦有对他们可能通过操纵译文来巩固西方意识形态的担忧。同理,在改编中国民间文学的过程中,我们也应该鼓励中外合作的创作模式,由外国人提供改编意见,由中国人把握改编尺度,从而推出保留中华文化元素又能满足西方受众期待的优秀改编作品。可是,如果依然有“漏网之鱼”,即不通过中外合作模式、自行推出改编而使西方受众对中华文化产生误解的情况,就如汤亭亭的改写影射中国社会有“厌女症”,又该如何是好?其实不必过于担心,如今网络科技发达,改编中是否有刻意歪曲、丑化,西方的读者/观众完全可以从其他途径知晓,我们亦应该相信他们有明辨是非的能力。此外,为了制约改编可能引起的上述问题,翻译也会在此刻展现出它的作用。

虽说赵健秀的译本并没有他说的那般忠实,但是相较于汤亭亭的改写而言还是尽可能地再现了《木兰辞》的原貌,所以无论译本质量如何,相较于改编都更加“写实”。放眼过往中国民间文学的外译情况,我们也会发现译本的作用主要是纪实,它的受众一般就是那些希望了解中国民间文学、奈何(古代)汉语水平有限的学者。例如,荷兰汉学家、哈佛大学中国文学教授伊维德(Wilt L. Idema)不仅专注于中国民间文学的研究,还“学术式”译介了许多中国经典神话、传说、歌谣和戏曲(包括白蛇传、梁祝、杨家将等)。以“中国俗文学四部曲”系列为例,伊维德在序言部分都曾说明,这一系列是为向当代英语读者介绍中国俗文学(traditional Chinese popular literature),并在每本书中至少翻译两个相关故事的中国文本,以此向读者展现各版本之间的差异;不仅如此,每篇译文都会配上相关材料来辅助读者对每个故事的历史发展有更加全面的了解(Idema 2010: vii)。虽然伊维德译介原文不是为了展现这些故事的英语改编与其故事源头的差异,但其宗旨就是以学者的严谨态度向西方读者展示这些故事的原始形态面貌。

那么,改编与翻译在中国民间文学译介的进程中应该是什么关系呢?首先,它们可以是“抛砖”与“引玉”的关系,即上文提到的先将改编推出去吸引一部分西方读者,然后再让翻译乘着改编在异域掀起的浪潮“走出去”。不过有时候,某个中国民间故事的域外改编不一定会助推同一故事的异域翻译。例如,伊维德对中国文学的兴趣缘起于同为荷兰汉学家的高罗佩(Robert H. Van Gulik)根据狄仁杰故事改编的小说《大唐狄公案》(JudgeDee)(苏文雅、胡安江 2021: 80),可是这并未吸引伊维德去译介狄仁杰的故事,而是引领他钻研翻译更多西方鲜有耳闻的中国民间文学,并让这些译本主动承担起传播中华文化的任务,将真实的中国民间故事介绍回西方文化世界中去。其次,改编与翻译是竞争的关系。若一个中国故事在英语世界同时拥有改编与译本两种形态,那么它们肯定会被进行比较,而哪方更胜一筹则无法预测,只有其受众对它们的接受度才是检验其质量的唯一标准。如此,突出的译介方式将会为受众所青睐,而不被受众欢迎的方式自然会被淘汰;并且,当另一中国故事再同时以改编与翻译两种形式出现时,受众大概率会倾向于选择前一个故事保留下来的传播形式。再次,改编与翻译是合作的关系。它们齐力译介同一个故事,不仅可以通过对方的介绍吸引到更多的受众,还会协作塑造某一故事在国外的形象与文学地位,形成相辅相成、共生共荣的传播生态景观。

若“改编+翻译”的双路径能得以推广与实践,有两个问题值得注意。第一,译介者(团队)必须预先考量改编与翻译可能面对的受众群体。改编一般涉及更多的媒介,利用更多的符号资源,所以它们的受众也更加多样化。具体而言,改编主要吸引包括电影爱好者、读书爱好者、游戏爱好者在内的通过各种媒介进行娱乐休闲活动的普罗大众。然而,翻译基本还是多以文本形态呈现,媒介单一,可利用的符号资源也较少,所以它们的受众主要是对中国历史、文化、文学有主动了解需求的人群,如汉学家等。当意识到受众群体的差异时,译介人员才能更好地有的放矢,对中国民间文学的译介数量与质量、译介产品的包装与营销等方面进行调整。第二,如何实现改编与翻译的联动?既然改编更容易获得曝光度,那就可以在改编作品中嵌入翻译的相关信息,引导广大改编受众中那些对故事原型、中国文化有兴趣的人群进一步自行了解。就如,迪士尼在《木兰》上映后推出了一本介绍该动画制作过程的书《迪士尼的木兰》(Disney’sMulan),这本书在“文学灵感”一章收录了范磊的《木兰辞》译本,此时的译本就是《木兰辞》在英语世界的“代言人”,让不懂中文的英语读者知晓这首千年前的东方诗歌成为了可能,打通了一条“改编—翻译—原文—文化”的异域了解中国的路线。

四、结语

无论是中华文化“走出去”,还是中国文学外译,都是一个宏大且复杂的任务,我们在对其进行讨论时应当具有针对性,避免以偏概全。本文从汤亭亭与赵健秀对《木兰辞》的两种不同译介方式引发的论争入手,详细分析了改编与翻译对木兰故事的不同塑造,并将个案分析的结果延伸到中国民间文学的对外译介之中,认为“改编+翻译”的双路径译介模式是行之有效的,能够为日后中国民间故事走出去提供借鉴意义。不同类型的文学作品都具有其独特的文化基因,民间文学的特点就是传播形式多样,既可以通过文本记录继承,也可以通过时代演绎流传,所以本文提出的“翻译+改编”双路径模式就符合民间文学的域外译介。至于其他类型的作品,如现当代文学、网络文学等,其译介模式就应另做探讨,如此才能提升中国文化与文学在域外的有效接受。