粤汉铁路与民国衡阳城市发展述论(1933—1945)

2023-11-24张卫东黄志萍

张卫东 黄志萍

(湖北省社会科学院,湖北 武汉 430077)

铁路与近代城市的发展变迁存在着密切的关系。学者研究指出,“以铁路为例,从19世纪90年代到20世纪30年代,仅在华北地区就修筑了干线总长度5338公里、支线1121公里的铁路,占当时全国铁路总长度的1/3。初步形成了以北京为中心,由京奉、京汉、京张、津浦、胶济、正太、道清等铁路干线组成的铁路交通运输网。该铁路网的形成大大促进了中原区域内外的联系与交流,加强了华北作为国家政治、文化中心所在地对全国的辐射力。”石家庄、郑州、新乡、廊坊等一批铁路沿线城市迅速崛起。(1)参见鲍成志:《近代中国交通变迁与城市兴衰研究》,四川大学出版社2017年版,第238—239页。揆诸历史,粤汉铁路的建设对民国时期衡阳城市发展也起到了上述重要作用。

赵学法曾在其著作中,有颇为具象的描述,充分表现了在特殊的历史境遇下,衡阳所呈现出的一种“畸形”短暂的繁荣景象。(2)参见赵学法:《泰山文化举要》下册,吉林人民出版社2016年版,第877—878页。赵氏的描述,文学色彩浓厚,但是,以历史文献来对照,这些文学化描述并不减其历史真实性,而且这种情况在铁路与抗战交织的特殊背景下,又具有某种典型性。有关衡阳城市史的研究已有一些成果(3)沈伟:《论近代衡阳城市文化与城市发展》,湖南师范大学硕士学位论文,2006年;吴小珍:《地方精英与城市政治变迁(1850—1949)——以近代衡阳为例》,华中师范大学博士学位论文,2012年;李旭东:《衡阳城变迁研究》,湘潭大学硕士学位论文,2013年等。除此之外,以民国时期衡阳为主要研究对象的成果,更多讨论的是抗战时期的衡阳保卫战,尚有若干研究涉及衡阳教案、衡阳仁济医院等。,笔者也曾关注到铁路与衡阳城市发展的关系,但研究时段仅限于全面抗战之前(4)参见张卫东:《粤汉铁路与近代湖南经济社会变迁研究(1898—1937年)》,人民出版社2020年版。,未能全面揭示铁路对衡阳城市发展的作用。本文在梳理相关研究成果和历史文献的基础上,重新审视粤汉铁路建设对于民国时期尤其是1933—1945年间衡阳城市发展的重要作用,以期加深衡阳城市史的研究。

一、粤汉铁路株韶段工程局迁入衡阳

交通运输对于社会发展之重要性,已有颇多经典论述。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》书中指出,“当马车和大车在交通工具方面已经不能满足日益发展的要求,当大工业所造成的生产集中(其他情况除外)要求新的交通工具来迅速而大量地运输它的全部产品的时候,人们就发明了火车头,从而才能利用铁路来进行远程运输。”马克思还把运输业列为继采掘工业、农业和加工工业之后的第四个物质生产领域。(5)马克思:《资本论》第2卷,人民出版社2004年版,第170页。英国著名经济学家亚当·斯密认为,交通条件的改善乃是“所有改良事业中的最大者”。(6)[英]李约瑟著、陈立夫主译:《中国之科学与文明》第10册,(台湾)商务印书馆1980年版,第2页。我国近代学者对于道路交通在国家政治、经济、社会、文化、国防等领域的重要作用也有十分广泛的共识。姚传法指出,“交通之于国家,犹血脉之于人身;交通便则国治,血脉和则身健”。(7)姚传法编:《兵工政策》(下),上海新学会社,1929年,第141页。铁路在近代普遍被视为关系着国家之命运:“今之觇国者曰,在一国主权之下、领土之内,铁道多者其国强,反是比必弱且亡,亮哉言乎!”(8)谢彬:《中国铁道史》,河南人民出版社2017年版,第1页。类似的见解,在晚清民国时期的书籍与报章中颇为常见。

1825年,英国出现第一条铁路之后,铁路在世界范围内飞速发展。然而,铁路在近代中国的发展却极为艰难和延宕,尤以粤汉铁路为典型。粤汉铁路从广东广州到湖北武昌,在长江、珠江两大流域建立快捷的交通大动脉,该路沿线地区均属区域经济发展的精华地带,故其建设不但对于沿线粤、湘、鄂三省的经济社会发展十分重要,而且对于当时中国的政治、经济、国防、社会、文化等诸方面均具有不可替代的作用。粤汉铁路的建设动议始自晚清时期,1900年开始动工,但是由于清廷决策者对于铁路建设采取视而不见和打压政策,加之民国初年,中国政局的动荡、技术的落后、资金的匮乏等原因,至1936年9月,才得以全线贯通。人们普遍认为,粤汉铁路的完成是“复兴中国的转纽”。(9)吴基宝:《粤汉铁路完成与我国前途之关系》,《时代》1937年第114期。

粤汉铁路分三段逐步建成,即粤汉铁路湘鄂段(武昌—株洲)、粤汉铁路广韶段(广州—韶关)和粤汉铁路株韶段(株洲—韶关)。粤汉铁路广韶段、湘鄂段分别于1915年6月和1918年9月通车,并成立粤汉铁路湘鄂段管理局和粤汉铁路南段管理局,进行管理与运营。但是株洲至韶关段却因为政局不靖、资金匮乏而无法兴工,停工时间长达15年。直至1927年,南京国民政府成立以后,粤汉铁路株韶段的建设才重新被提上日程。

1929年3月,铁道部在原广州十三行旧址设立粤汉铁路株韶段工程局,重新启动株韶段的建设。随着广东境内韶关—乐昌段、乐昌—白石渡段工程渐次完工,剩余的主体工程位于湖南,不便于统筹指挥,1933年8月1日,株韶段工程局局长淩鸿勋向铁道部呈文,要求将工程局迁往衡阳。(10)粤汉铁路株韶段工程局:《本局局址迁移衡州江东岸》,《粤汉铁路株韶段工程局工程月刊》1933年第1卷第8、9期合刊。对于迁徙的原因,淩鸿勋曾指出,“我走过一次株韶段全路之后,就毅然决定把工程局搬到路线中心的衡阳。因为衡阳水路交通都相当便利,风气纯朴,生活低廉,而且我看到将来粤汉路修通之后,衡阳到宝庆或衡阳到桂林的铁路必定会继续兴筑,工程局设在衡阳将来可以便于规划。”(11)淩鸿勋:《十六年筑路生涯》,(台湾)传记文学出版社1969年版,第34页。

铁道部迅速批准了工程局的请求,1933年8月,株韶段工程局开始由广州陆续向衡阳搬迁,至9月搬迁完毕,并开始在衡阳湘江东岸新赁局址内正式办公。此后,在著名铁路工程专家淩鸿勋为工程局局长兼总工程师的科学有力领导下,粤汉铁路株韶段拉开了大规模建设的序幕,衡阳城市的近代化历程也由此起步。

二、1933—1936年衡阳城市近代化的起步

衡阳位于湖南省中南部,因位居南岳衡山而得名。衡阳居湘、耒、蒸三水之要冲,作为联系中原与两广地区的枢纽,交通区位优势十分明显。时人指出,衡阳“昔为衡州府治,当两广入湘之门户,素为湘南军事政治之中心。”(12)《湘南重镇衡阳》,《大公报》1936年8月17日。粤汉铁路株韶段工程局迁入衡阳,不但对于株韶段的顺利建设起到了决定性作用,而且对于衡阳城市发展也有巨大的促进作用。

(一)规划建设衡阳新城区

粤汉铁路株韶段工程局移驻后,便开始在衡阳湘江东岸进行铁路、马路、工厂、车站及其附属设施等各项现代化建设,特别是火车站及其附属设施的建设,大大改变了衡阳的城市面貌。一定意义上说,随着株韶段工程局的迁入,衡阳城市的近代化建设开始起步,以湘江东岸蔡家堰建设衡阳火车站为起点,重新规划建设了衡阳新城区,并在此建设车站,修筑道路、公寓,建设商业区等。

铁路建设的同时,工程局也对衡阳火车站的建设有长远的规划,“衡州为本路全线之中心点,绾毂南北交通,复属湘南重镇,其在本路之重要性,无异于郑州之于平汉,徐州之于津浦,是以关于商业之发达,运输之联络,工程之计划,均经过逐项缜密之研究,以期利便于将来。”(13)粤汉铁路株韶段工程局:《衡州车站及站场之积极布置》,《粤汉铁路株韶段工程局月刊》1934年第2卷第8期。衡阳车站附近约2.9万亩土地被株韶段工程局征购,用于车站及各类附属设施的建设,其中车站干线征购土地10000多亩,粤汉码头支线征购土地1000多亩,车站马路支线征收600多亩,林场、苗圃(主要用于培植铁路枕木)征购8000多亩,总机厂征购也有8000多亩,总体规模堪称宏大。(14)廖仲衡:《粤汉铁路株韶段沿线之地价问题》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》,(台北)成文出版社1977年版,第43882页。按,1公亩等于0.163旧亩,1旧亩等于6.144公亩。

工程局对衡阳车站的选址极为重视,综合考虑了商业、便利民众以及工程建设等多方面的因素:“衡州车站之选择,非仅注意目前之需要,并须顾及将来之发展,其设计则以商业需要为经,民众便利为纬,兼筹并顾,经过缜密之研究,方始选定(湘江东岸的)蔡家堰至石家垅之间,沿小山之地为站址。”(15)粤汉铁路株韶段工程局:《粤汉铁路衡州车站工程》,《工程周刊》1934年第14期。关于车站的具体位置,工程局最初拟定了两套建设方案:一是车站布置在湖东盆地。由于湘江、耒水的流向原因,在酃湖盆地东面形成一个南北长约7公里,东西宽约5公里的半月形区域。这里地势较为平坦,在此处选址,铁路线可缩短3—4公里,但地面标高较湘江历史洪水高位平均低5—7米,路基填土工程量较大且取土比较困难,同时车站距离城区在3公里以上,旅客乘车颇不方便。二是车站布置在酃湖盆地西部,紧邻湘江东岸,长约3公里,呈初月形丘陵地。车站选址此处,铁路线则需增加3—4公里,但站场易于布置,且取土便利许多,站场高程在湘江常年水位3米以上,同时车站又相对靠近市区,旅客乘车也较方便。工程局在反复讨论、比选和综合考量的基础上,最终选择了湖西方案。应该说,无论是从工程建设量、建设难度还是从方便旅客出行等角度来说,湖西方案都优于湖东方案。(16)陈家华:《衡阳车站的今昔》,中国人民政治协商会议衡阳市江东区委员会文史资料委员会:《江东文史资料》第3辑,内部资料,1992年,第47页。

株韶段工程局在建设衡阳车站伊始,就对车站及其附属设施进行了超前的规划。1934年4月,衡阳车站开工建设,次年8月完工。与车站同时或先后完工的还有员司住宅、医院、学校、拟出租的商店等附属建筑以及联络上述各处的数条马路。衡阳车站楼高三层,底层为行包房,售票室和旅客候车室位于二楼,车站行政管理则在三楼。“有旅客月台三座,是项月台暂定为300公尺长,以备将来扩展。货物月台六座,地磅一座,号志台一座,煤台一座,长短灰坑四座,水鹤两座,水柜一座,上沙房两座,上油房一座。”此外,还有材料厂、翻砂厂、木工厂、生铁厂、机器房、转车盘、动力厂、煤场、修车厂等等,虽然规模“较他站为宽”,但也“完全按照规则标准及铁路需要而定”。(17)粤汉铁路株韶段工程局:《粤汉铁路衡州车站工程》,《工程周刊》1934年第14期。

衡阳车站附近到其他各处的马路主要有广东路、湖南路、湖北路和江西路等。广东路为东西走向,总长约500米,东起车站正门,西接衡(阳)宜(章)公路,为车站与市区的交通大道,路面宽17米。湖南路为南北走向,长2.5公里,路面宽8米,为铁路界内货运往来的主干道。湖北路亦东西走向,路面宽8米,他日可根据需要再拓宽至16米。湖北路直通丁家码头,该码头为湘江东岸最繁华的市场。江西路东西走向,长2公里多,路宽8米,终点是王家码头对岸,乃衡阳东岸又一繁华所在。衡阳站各马路与江东岸市场间的交通,除传统的交通工具轿子和马车外,还新增崭新人力车约80辆,由湘衡钢汽轮人力车公司承办。凡旅客往来车站,及携带行李前往乘坐火车者,均可由此人力车接驳,行旅咸称便利。(18)参见张卫东:《粤汉铁路与近代湖南城市变迁——以城市地价变动和城市布局变迁为例》,《湖北社会科学》2018年第12期。

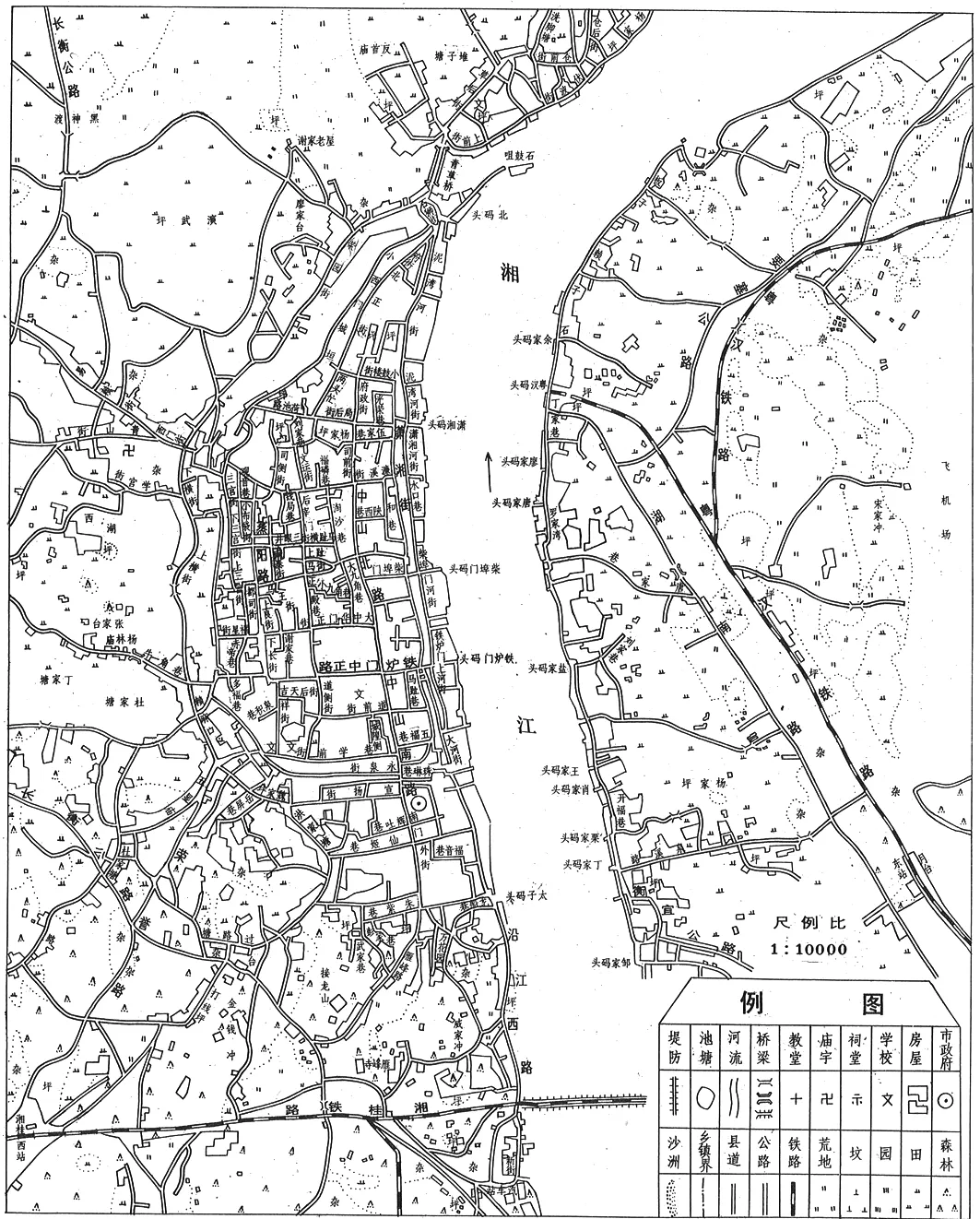

株韶段工程局的迁入,为衡阳的城市发展带来了蝶变。首先是对衡阳城市向东跨湘江发展有决定性影响。原衡阳老城,几乎全部位于湘江西岸,而湘江东岸除了有若干码头外,其余均为稻田和菜园。据史料记载,粤汉码头附近从前多为良田,原有农人世代在此居住谋生,种地养鱼,收益尚丰,数口之家可保衣食无忧。(19)参见《“我们需要生活”:衡阳站五百余工人搬运权被剥夺劳工代表来省向各方呼吁》,《大公报》(长沙)1947年1月17日,载湖南省总工会、湖南省社科院历史所、湖南省档案馆编:《湖南工运史料选编》第4册,内部资料,1986年,第258—259页。随着粤汉铁路株韶段工程局选址衡阳湘江东岸,原有的稻田,随着车站及其附属设施的建设,逐渐被车站、机器厂、马路、医院、图书馆、电影院、员司住宅、商店等公共设施所取代,衡阳城区也扩展至火车站附近,城市面貌由此发生了巨大的变化。1935年出版的《湖南实业志》清晰地记录了这种变化,晚清时期衡阳县城对岸尚无街市,但是现在湘江东岸已经成为繁华的市廛之所,居民的数量大为增加。(20)朱羲农、朱保训:《湖南实业志》(二),湖南人民出版社2008年版,第444页。对比清宣统元年衡阳城区图(图1)与1947年衡阳城区图(图2),可以明显发现衡阳城市空间的扩展与变化,湘江东岸的发展是显而易见的,其直接动因就是粤汉铁路和衡阳火车站的建设。

图2 1947年衡阳市区图(22)衡阳市建设志编纂委员会:《衡阳市建设志》,插图第2页。

其次为对衡阳城市的近代化发展带来新气象。一系列大规模的建筑开始落户衡阳,成为其城市近代化的标志。《大公报》也报道说,“衡阳这几年真是增加了不少的伟大建筑物,矗立在江东岸,与衡阳隔江相对,真是穷苦湘南人民见所未见的,其最著者有粤汉路的材料厂和距离江东岸较远的耒河铁桥,都是耗资数十万或百万以上,为衡阳空前伟大建筑物。”(23)《湘南重镇衡阳》,《大公报》1936年8月17日。陆尔康说,粤汉铁路衡阳总机厂,“拟定占地面积为七百余亩,连宝庆支线所需地亩,共合为一千二百四十亩,他日全厂落成,实为国有各路中之最大机厂”。(24)陆尔康:《本路总机厂之筹划》,《粤汉铁路株韶段工程月刊》1934年第2卷第8期。许裕卿游历衡阳时指出,“衡阳境内之兵工厂,自表面观之,其规模之宏远,建筑之伟大,诚足惊人”;衡阳火车站,“居粤汉铁路之中心点,工程浩大,建筑宏伟,吾无间然”。(25)许裕卿:《旅行衡阳记》,《郴郡中学》1937年第12期。沈登斯指出:“株韶段之中心点衡阳车站气象雄壮,规模宏大,想当年路线未到之前,无非是一片荒冢,行旅裹足之境,淩公之丰功伟绩,令人钦佩不已”。(26)沈登斯:《衡阳广州等机厂车房视察纪》,《粤汉月刊》1937年第1、2期。株韶段工程局和衡阳车站附近呈现出迥异于中国传统城市的景观:一切城市建筑均呈现出现代风格,马路宽阔平坦,路灯一字排开,每个路口,均设立或圆或方的新式岗亭,十分美观,亭下有交通信号标志,车辆通行有序。从江边乘坐人力车前行约10分钟,便可看见一幢雄伟壮丽的大厦,这就是衡阳火车站。在30年代中期,这种规模的现代化建筑,在湘南地区独此一家。(27)赵君豪:《南游十记》附录《汉粤纪行》,国光印书局1936年版,第164—165页。

(二)提振衡阳的商业发展水平

粤汉铁路株韶段工程局移驻衡阳,还带动了衡阳的商业化发展水平的提升。淩鸿勋曾指出,衡阳尤其是湘江东岸原本物价便宜,生活水准不高,但是自粤汉铁路株韶段工程局迁入和工程建设逐步展开之后,衡阳的商业一天比一天繁荣,地位变得越来越重要。(28)沈云龙访谈:《淩鸿勋口述自传》,湖南教育出版社2011年版,第91页。其根本原因是大批员工和修路工人的到来,不仅增加了城市人口,也带来数量众多的消费者,必然促进商品交易的发展,进而带动物价的上涨等,故工程局指出,“自本局开工以来,商业日渐发达,居民日渐繁密。”(29)《粤汉铁路株韶段衡州车站建筑概要》,《工程季刊》1936年第3卷第3、4期。对于衡阳商务的变化,《大公报》也报道说,衡阳“县城在湘江西岸,数年因该路株韶段之修筑,工程局及材料厂均在江东岸,该路材料,虽非购自该县,然修路员工常达数万人,其采购食粮用品,用于衡阳者,为数亦殊不少,每人每月消费指数,仅以五元计算,则衡阳每月骤然增加十数万之贸易,故形成衡阳畸形之繁盛,如市面食粮小菜用品之涨价,生活程度之提高,以及银行、高等旅舍、电影院、大洋货店之增设,江东地价之飞涨,街道之让宽,马路之修筑,故该县于数年间一跃而为现代化之都会。”(30)《湘南重镇衡阳》,《大公报》1936年8月17日。游客视角的观察更是如此,民国著名旅行家赵君豪撰文指出,衡阳原本物价极为便宜,铁路带来了众多的人口,他们的饮食及日常所需取之当地市场,这对衡阳当地来说自然是好事,但由此带来的后果是物价日趋上涨。(31)赵君豪:《南游十记》附录《汉粤纪行》,第164—165页。

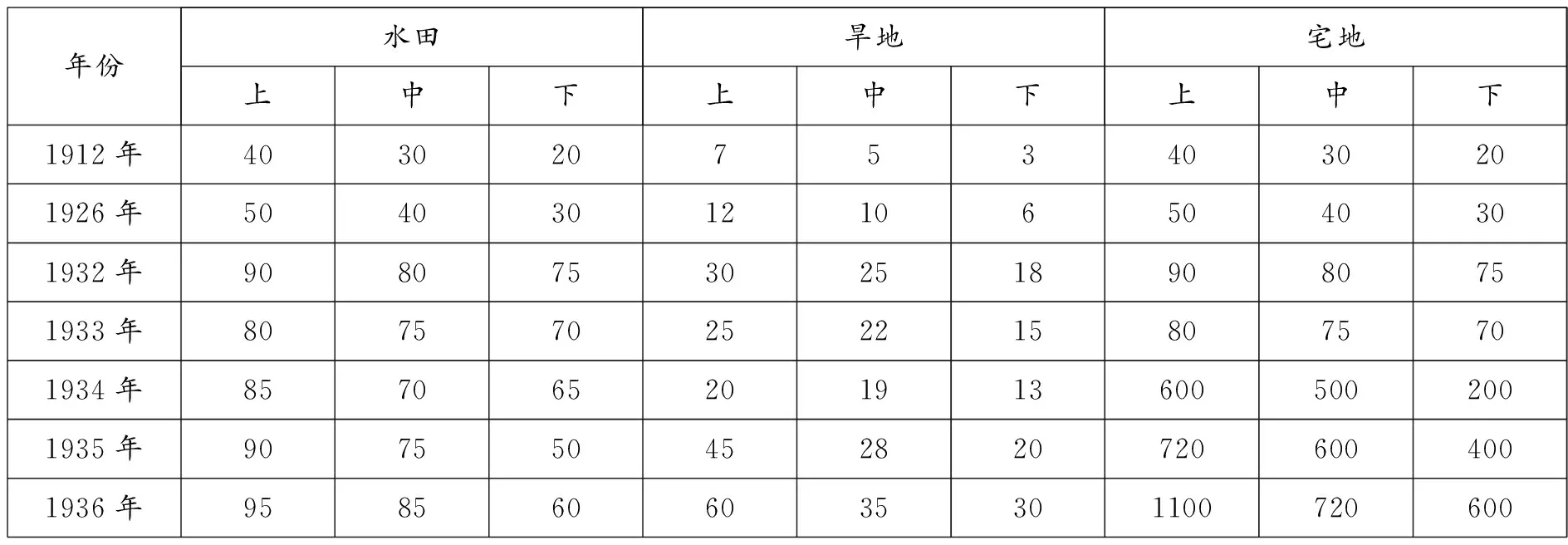

物价的变动是商业发展的重要指标,衡阳车站附近地价的变化十分明显。1912年以来,衡阳的地价基本稳定,从1933年9月株韶段工程局由广州迁至衡阳起,工程局附近的土地价格就开始呈现出加速上涨的趋势,上等宅地,1933年每亩仅80元,次年便跳涨至每亩600元,是1933年的七倍多。此后,车站附近地价持续攀升:1935年涨至每亩720元,1936年涨至1100元每亩。此外,紧邻车站但是尚未被征购的土地价格也发生了较大的变化,参见表1:

表1 衡阳车站附近土地买卖价格之变化表(单位:元/亩)

根据1935年《湖南实业志》的记载,1934年前后衡阳县城的地价情况如下:县城内外繁华地段,每方丈高达30元(民国时期1亩约相当于60平方丈,则县城繁华地段每亩地价约为1800元——笔者注);湘江东岸每亩已经涨至四五百元;郊区和乡间,1931年的调查显示,县东上等田地每亩100元,低的60元;县南上等田地每亩80元,低的为50元;县西上等田地每亩120元,低的80元;县北则与县东情况差不多。(32)朱羲农、朱保训:《湖南实业志》(一),第442—443页。可见,衡阳四乡地价最高者在每亩120元,而江东岸原来稻田遍布之地因铁路和车站的修建,地价已经上涨三到四倍乃至更多。

衡阳车站附近的马路如广东路、湖北路、江西路等,因紧邻车站,地理位置优越,故沿街各店铺均生意兴隆。特别是湖北路连接泉溪镇一段,上通车站,下接丁家码头,为南来北往的交通要道,商旅摩肩接踵。镇上的数十家商店均经营的有声有色。从经营规模来看,资本较为雄厚者大多为旅馆业,比较典型的有粤汉大旅社、东南大旅社等。从前粤汉大旅社只是普通住家的宅地,每年房租只有四五元,但是自从改营旅馆后,房租飞涨到四五十元,比原来做普通房屋足足上涨了十倍。旅社附近有个1.2亩左右的地块,有人愿意出价1200元购买,但业主还是舍不得出售,他笃定以后的地价还会继续上涨。(33)廖仲衡:《粤汉铁路株韶段沿线之地价问题》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》,第43883—43884页。由此可见,衡阳火车站附近地价增值之高之快,着实令人吃惊。

衡阳的铁路工业也开始起步。1936年,株韶段工程局开设衡阳铁路配件厂和衡阳车房,分别担负铁路器材制造及机车车辆修理。车房设修理部,有厂房1761平方米,皮带车床5台,钻床及半自动牛头刨床各1台。在此基础上,私人工厂也发展起来。是年,张景川开办私营兴昌铁工厂,有资金300银元,员工30人,制造道钉、螺栓、螺帽等。

铁路运输业也带动了湘江东岸铁路码头的发展与繁荣。衡阳粤汉码头位于江东坪余家码头下首,以青石板夹水泥建筑而成,建成后发展十分迅速,依靠铁路货运带来的便利,解决了近600个工人家庭的生计问题,成为湘江东岸最大的铁路码头。(34)刘全祖:《粤汉码头脚夫生活一瞥》,《大华日报》(衡阳)1947年5月24日,载湖南省总工会、湖南省社科院历史所、湖南省档案馆编:《湖南工运史料选编》第4册,第261页。衡阳车站“中心点在蔡家堰,复于车站左右开相当道路,俾由站门可达江边汽车码头、丁家码头、王家码头、盐店码头及唐家码头”。(35)粤汉铁路株韶段工程局:《粤汉铁路衡州车站工程》,《工程周刊》1934年第3卷第14期。

衡阳车站及其附属设备的营建,也为衡阳湘江东岸地区的商业发展创造了条件。工程局在衡阳车站建设之初就预见了其在未来必将成为衡阳商业发展的新中心:最近(1935年9月)本路衡阳车站建成,虽然马路尚不完备,但是城市与车站之间的客货往来日渐繁盛,未来粤汉铁路全线通车,衡阳的商业重心,一定会聚集在火车站及其附近。(36)《粤汉铁路株韶段衡州车站建筑概要》,《工程季刊》1936年第3卷第3、4期。工程局还采用各种措施促进车站及附近商业的发展。如把车站附近划分为四个区,每区建设商铺若干,租与商户经营;制定了11条管理办法,对车站进行科学有效的管理。(37)《本局衡州车站新市区管理事项暂行分配方法》,《粤汉铁路株韶段工程月刊》1935年第3卷第10期。

(三)提升衡阳的物资集散能力

1937年,黄秉镛对粤汉铁路衡阳区的城镇进行经济调查,曾对湘潭、衡阳、醴陵等三座城市的发展与粤汉铁路之关系进行了预测。关于衡阳,他说:“自粤汉路及湘潭至零陵段公路通车以来,货物运湘者,皆经过衡阳而不停留。盖衡阳昔时所赖以繁荣者,端在湘西、湘南商号,多向衡阳办货耳,现因交通便利,湘西、湘南各县多直接向沪、汉订货,或向湘潭、长沙采办。”(38)黄秉镛:《衡阳区所属城镇调查报告书》,《粤汉月刊》1937年第1卷第4期。可见,黄秉镛对衡阳的商业前景颇为悲观:交通的便利,使得“货物运湘者,皆经过衡阳而不停留”。他认为,因为铁路的修建,交通的便利,湘南、赣西等地原集中于衡阳的货物,不再继续在衡阳集中了,衡阳的商业与贸易或将走向衰落。

实际上,黄氏的调查结论并不准确。相反,粤汉铁路的全线通车不但没有削弱衡阳的货物聚集,反而大大加强了衡阳的货物集散能力。早在1934年,淩鸿勋对粤汉铁路全线修通后衡阳的前景充满期待,“衡州车站,在本路所居地位之重要,殆思过半,湘省素称产米之区,惟粮食过剩,无法外运,经济难以调剂,农村遂告破产,粤省则米事不敷,大部分恃外洋运入,每年漏卮为数千万,其他如湘省之煤猪竹木,粤省之食盐海产,彼此互需交换,供应极多,徒以交通阻隔,难以运输,循路则岭峻难行,经海则路远费巨,是以虽两省毗连,竟不克收交易之利,他日路成车通,不独客货运输,畅流兴盛,即两省内地工商业之因此发达,亦可断言,尤以对于全湘农村救济,关系更重。”(39)粤汉铁路株韶段工程局:《粤汉铁路衡州车站工程》,《工程周刊》1934年第3卷第14期。1936年,粤汉铁路全线通车之际,时人就曾预测衡阳将成为湖南的粮食集散地。(40)《湘米产销状况》,《中国建设》1936年第14卷第3期。1943年的情况显示,衡阳 “自粤汉路通车,百粤商品,源源输入,舶来货品,多来集散,商业遂渐有起色”(41)邱人镐:《战时衡阳的工商概观》,《新工商》1943年第1卷第2期。,本地商品运出,外地商品涌入,货物集散能力进一步发展。

衡阳铁路沿线及其周边的小集镇也得到发展。不仅拓展了衡阳的经济腹地,也整体上促进了周边区域经济的发展。萧平汉指出,衡阳地区公路、铁路相继通车后,铁路、公路沿线逐步形成了大量的中小集镇,这些大小集镇发展成为汇聚附近农村的集贸市场,如三塘、茶山坳、霞流、柏坊、洪桥、灶市等。这些市镇均位于交通线附近,商业发展也得交通之便。如耒阳灶市处于公路、铁路、水路交汇处,是全县最大的贸易市场。史料记载:依托铁路等现代交通工具,1935年耒阳进口商品合计164.6万银元,出口商品合计163.5万银元,进出口总额超过320万元。(42)萧平汉:《衡阳历史文化丛书·经贸史述》,湖南人民出版社2007年版,第206页。与此相反,衡阳县内原有著名集镇黄竹、车江等,因不处于铁路公路线上,则呈现出衰退的景象。

三、抗日战争时期衡阳的“畸形繁荣”

1937年,粤汉铁路通车不到一年,全面抗战爆发,粤汉铁路很快成为日军作战的首要目标,但抗日战争却为衡阳的发展带来特殊的机遇,导致了其城市发展的“畸形繁荣”。关于此时衡阳城市之地位,邱人镐在其文章中总结道:“近时公路、铁路,交织成网,遂奠立衡阳为战时内地交通运输中心。……盖不仅为本省商业之重心,抑亦全国贸易之要衢,宜其商货辐辏,市肆栉比,几驾昔日武汉而之上”;“衡阳自抗战军兴以还,因交通之日便,民殷而阜,市场因之亦日益繁荣”。(43)邱人镐:《战时衡阳的工商概观》,《新工商》1943年第1卷第2期。

首先,这里是全国重要的铁路运输指挥中心。武汉沦陷后,粤汉铁路管理局被迫从武昌南迁至衡阳,加上1938年湘桂铁路建成通车,湘桂铁路管理局亦设衡阳,衡阳的交通地位重要性空前加强,成为战时西南地区铁路运输的指挥中心。抗战胜利后,鉴于衡阳在粤汉铁路的居中地位,交通部在衡阳复设粤汉区铁路管理局,管理的铁路里程长达1355公里,为国内一等铁路局,这又进一步增强了衡阳在铁路系统的重要性。衡阳的区位优势也因之更加突出。1943年《大公报》的报道说,“衡阳过去之重要性,仅关系湖南一隅,自粤汉湘桂两路沟通,遂一跃而为西南重镇”。(44)《建设衡阳》,《大公报》1943年8月17日。近人也评价:“衡阳一变而为邻近四省的中心点”。(45)张朋园:《湖南现代化的早期进展(1860—1916)》,岳麓书社2002年版,第402页。

其次,城市人口急剧增加。抗战爆发后,大量的战略物资集中到衡阳,再通过这里转运各地,加之沿海大量工业企业内迁,衡阳人口急剧增加。至1943年9月,衡阳城市人口有近35万,加上流动人口与难民,总数超过50万人。“衡阳人口,在战前原仅12万余。现因其地位之重要,各战区难民,既不断而来,中央各机关之迁衡者,亦极不少,故全城人口较前陡增约三倍左右,民房旅馆均告人满,各业因之繁荣,莫不利市三倍。”(46)《衡阳一瞥》,《文汇报》1938年11月1日。

再次,工商业呈现异常的繁荣景象。衡阳逐步成为仅次于重庆、昆明的经济中心和繁荣城市,财税收入位列国民党管区的第三位。“战时衡阳商业经济已突飞猛进,故其处湘之地位,不但一跃为全湘诸城市之冠,抑且就全国性而言,亦可称为数一数二之选,此种非常之演进,自非始料所能及。”(47)仇兴:《战时衡阳商业之演变及其前途》,《购销旬刊》1944年第1卷第9期。1940年,《大公报》报道说,衡阳“市面繁荣,物价昂贵,各商号莫不利市百倍,去年某颜料店,获利达二百余万,实为前所仅有。”城内流行的四大报纸,日销超过万份,可见其繁荣之程度。(48)《衡阳人口增加市面繁荣》,《大公报》1940年3月28日。与战前比较,百货业由93家增至255家,绸布业由73家增至220家,南货业由23家增至123家,粮食业由112家增至310家,旅馆业和运输业各增4倍以上,分别达537家和100余家,其他如五金、香烟、茶食、照相、影剧、酒家等,无不激增。工商业区延伸至郊区的白沙洲、合江套和衡宝路一带。还有大小商店125家,经营涉及23个行业。有些富商巨贾,如设在王衡坪内的慎昌庄,资本雄厚,吞吐量大,每次购进白糖数百乃至数千件。(49)参见欧阳晓东、陈先枢编著:《湖南老商号》,湖南文艺出版社2010年版,第50—52页。

最后,机器工业也得到发展。首先是各类铁路工业。抗日战争爆发后,开始兴建湘桂铁路和衡阳湘江大桥,需要大量器材供应,铁路机械生产随之发展。1938年,湘桂铁路局在衡阳设机修厂和机车房。1943年,粤汉铁路局兴建衡阳车辆修理所,有厂房130平方米,员工l00余人,担负机车、车辆修理任务。为修筑湘桂铁路和湘江大桥生产锻制品器材的私营厂(场),由战前1家增加到8家,大都搭建临时工棚,每家少则雇工100余人,多的达到200—300人。如福泰机器铁工厂,初时仅有常年工10人,使用红炉、手拉风箱等锻制工具,到1943年,工人增加到120余人,产品多达10余种,年产约2万件。

抗战时期,京、津、沪、汉、穗等大城市和长江下游地区的一些工厂,也纷纷向衡阳迁移。“衡阳因交通发达,工业日增繁盛,近年来郊外工厂林立,有如昔日上海之浦东外滩”,故有“小上海”之称。(50)《衡阳工业猛进》,《工业月刊》1944年第1卷第1期。1943年,衡阳有工厂103家,位居全省第一。(51)《东西南北》,《新华日报》1943年11月19日。较大的机器厂有华成电机厂、求实机器厂、竟成机器厂、民生铁工厂、复兴机器厂、瑞丰机器厂、汉德机器厂等十余家。

一些外地工厂也向衡阳靠拢,如已内迁到广西全州的无锡机器业谭家骏与吴士薰等,于1939年把部分器材和资金转向衡阳,与衡阳福泰机器厂邵鸿舜合伙,创建了“立达机器厂”。

一些应时需要创建的工厂也在增加。如后方公路运输发展,汽车修理厂增加,汽车没有汽油,以木炭代替,制造煤气炉的工厂也增加了,因此,不论原有的、内迁的、应运创建的大小机器工厂,最多时达264户,资金300亿元法币,职工2850人。这些民营机器工厂,遍布城郊的黄茶岭、白沙洲、五桂岭、大西门、小西门、廖家湾、天马山、石坳等地,纵横20里,烟囱林立,机声轰鸣;白天烟雾弥漫,夜晚弧光交辉,盛极一时,衡阳市一跃变成了大后方一个重要的工业城市。

虽然抗战形势不断影响机器业的生产,缺料、停工、歇业、破产、兼并等现象不时发生,但是衡阳的交通条件,战时的特殊地位,以及军需民用的要求,机器工业还是畸形地发展起来了。以湘衡机器厂为例,从1937年到1941年5年间,工厂一再迁徙扩大,资金从2万元增加到35万元,机床由3台增加到22台,工人从40人增加到130人。

1943年,是衡阳工业发展的鼎盛时期。这时机器行业中型以上的约有50家,占全市中型以上工厂总数的23.26%。生产品种主要有电动机、蒸汽机、煤气机、各类切削机床、纺织机、缝纫机、织袜机、印刷机以及铁路、公路各种筑路器材和工具。这些产品除供应湖南省外,还远销桂、黔、滇、川以及赣、浙、闽等地。华成电机厂生产的电动机,更是风行一时。

1944年,长沙失守,衡阳紧急疏散,一时城郊各机器厂家,有的停产、歇业,有的携眷撤资搬走,机器业一片混乱。但更多的厂家,在交通拥挤堵塞的情况下,受本身条件的限制,无法疏散转移,最后与衡阳城同遭日机的狂轰滥炸,成了一片焦土。

1945年9月,抗战胜利后,衡阳的机器工业开始有少量的恢复,私营机器业有微弱的发展趋势。如迁往贵州的立达机器厂、福泰机器铁工厂和疏散在农村的湘衡机器厂等,陆续搬回衡阳。另外一些有技术也有一点资金的,如王宗后、唐济安、丁镇涛等10人合伙创立维通机器厂;还有一些师徒、父子、兄弟等结构型的小厂相继出现。这些劫后“余生”和等待“新生”的厂家共有110个,职工570余人。1948年,铁路加工订货业务停止,机器业每况愈下。到1949年2月,整个行业大小工厂只剩下54家,且不少处在半停工状态,抗战时期畸形发展的工业城市衡阳,犹如昙花一现,光复初期那点微弱的发展趋势也消失了。解放前夕,衡阳又完全退回到抗战前典型的消费城市。(52)参见中共湖南省委统战部、中共湖南省委党史委编:《中国资本主义工商业的社会主义改造》(湖南卷),中共党史出版社1993年版,第339—342页。

结 语

近代城市的发展动力众多,以铁路为代表的现代交通无疑是其中最重要的因素之一,本文所讨论1933—1945年的衡阳就是一个颇为典型例子,粤汉铁路的修建及其附加影响,为衡阳城市的发展带来了前所未有的发展机遇。从某种意义上说,在这一历史时期,衡阳的城市发展呈现出一种欣欣向荣的景象,甚至在抗日战争时期,衡阳出现了一种“畸形繁荣”景象,虽与战争有关,但铁路交通的推波助澜作用不容忽视。和衡阳类似的城市还有同处粤汉铁路与浙赣铁路交汇处的株洲。株洲原为湘潭所属的一个极不起眼的小镇,但是随着株萍铁路(后扩展为浙赣铁路)和粤汉铁路武株段的建成通车,浙赣、粤汉、湘黔、湘桂铁路都途经此处,株洲也因此成为湖南一个军事要点和物资集散地,在军事上、经济上的地位日渐重要,其经济、社会随之发生了翻天覆地的变化,国民政府甚至一度计划将株洲建成中国的“鲁尔工业区”和“化工城”。但是受抗日战争的影响,“工业株洲”的规划,建设“东方鲁尔区”的希望均未能实现。(53)谭鑫华主编:《株洲工人运动史》,中国工人出版社2018年版,第138—141页。

铁路是中国早期现代化的最主要的标志之一,南京国民政府积极发展铁路事业,正是其推进中国早期现代化的重要举措,然而由于日本发动全面侵华战争,以铁路为代表的中国早期现代化戛然而止。这种“戛然而止”不仅对中国近代铁路事业造成了巨大破坏,而且也中断了中国现代化道路的早期探索。抗日战争时期衡阳的“畸形繁荣”,正是建立在其重要的铁路交通地位之上。反过来说,假如没有日本的全面侵华战争,随着粤汉铁路的开通和正常运营,衡阳也一定会凭借铁路交通带来的巨大便利,走向正常发展乃至繁荣的道路。当然,历史不能假设,我们仅想通过正反的对比来说明历史发展的曲折和复杂性。对于日本全面侵华对中国早期现代化的恶劣影响,罗荣渠深刻指出: 20世纪“30年代日本发动的侵华战争对中国变革发生的影响已不是一般的边缘化,而是把近30年来中国逐步推进的工业化——现代化进程完全打断”,“日本的侵略至少使中国工业化的进程延误了20年时间”。(54)罗荣渠:《现代化新论——中国的现代化之路》,中国人民大学出版社2013年版,第253—254页。历史不该被遗忘,更不能重演,这也是本文写作的重要动因。