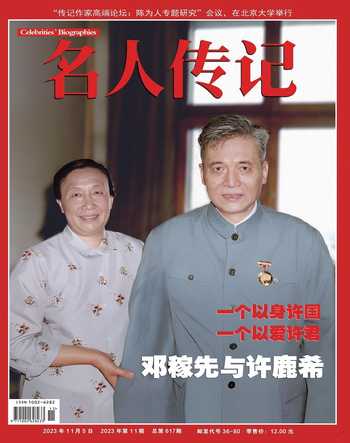

“红色科学家”罗沛霖:我要对得起党

2023-11-22潘彩霞

潘彩霞

1937年,卢沟桥的炮声响起,日本侵略者占领了半个中国,国民党节节溃败。年轻的电子工程师罗沛霖意识到:“只有共产党才能救中国。”他放弃了国民党的优厚待遇,毅然奔赴革命圣地延安。

从此,党需要他做什么,他就去做什么。

在延安,他参与创建了边区第一个通信器材厂,随着一部部手工电台被送往抗日前线, “土八路”的帽子摘掉了;带着党的嘱托,他以三十五岁“高龄”赴美留学,不到两年时间就获得了博士学位;学成归国后,他主持建成我国首座大型无线电器材工厂,并在超远程雷达、电子计算机等多个项目中实现零的突破;他历经十年,坚持不懈地推动中国工程院的成立,并当选为首批两院院士。

是院士,是博士,也是战士,罗沛霖被誉为“三士科学家”;而因其地下工作经历,科学界又称他为“红色科学家”。作为新中国电子工业的开拓者和奠基人,对自己一生取得的丰硕成果,他归功于信念:“我要对得起党。”

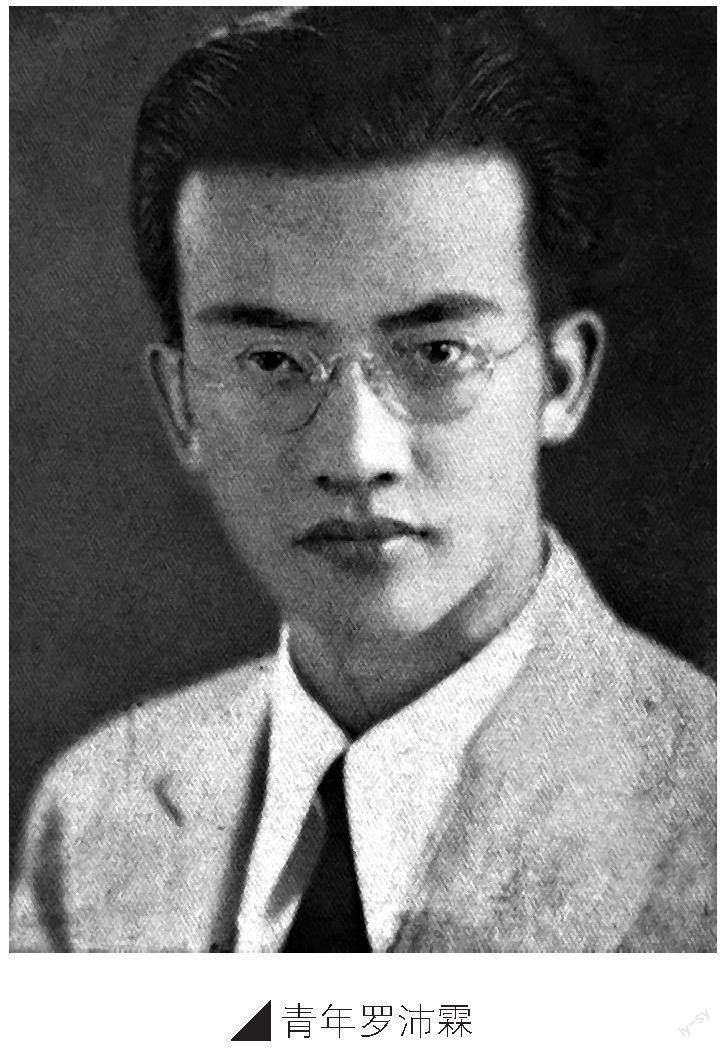

“这个孩子,聪明!”

辛亥革命后,各路军阀陷入混战,外国侵略者虎视眈眈。国家内忧外患风雨飘摇之际,1913年冬天,罗沛霖在天津出生。

在京津一带,罗家是有名的富庶家庭,自祖上从浙江绍兴挑着货担北上开始,经过几代人的努力,到罗沛霖父辈这一代时,族产已达巅峰。伯父置房产,开煤矿,产业丰厚。罗沛霖的父亲罗朝汉是全国首批电报生,曾创办天津电报学堂,且以书画收藏知名,家中藏品琳琅满目,名人字画甚至都挂到了厕所的墙上。

罗沛霖的母亲孙云也非等闲之辈。青年时,她目睹八国联军摧毁自己的家园,悲愤中,她将国仇家恨写入诗词,近代文学家林纾盛赞“其诗境之妙乃为闺秀中之所无”。除了是爱国诗人,孙云还是小有名气的画家。家中有一处花园,花草树木风姿绰约,那是为她作画专门种植的。

1914年,襁褓中的罗沛霖随父母迁居北京——父亲升任了北京电话局局长。在电话局大院里,他一天天长大。有一天,父亲指着两根大杆子告诉他:“那是无线电。”兴趣的种子就此埋下。

幼年时,除了跟随母亲读《孟子》,罗沛霖最喜欢的书是插图本的《天工开物》。坐在小板凳上,对着里面的机械插图,他看得津津有味。

六岁那年,罗沛霖进入北京师范大学附属小学读书。父母非常开明,对于分数、名次从不作要求,罗沛霖因此养成了随性、散漫的性格,在懵懵懂懂中读书,成绩也平平。然而让人意外的是,一次,一位老师指着他对别的老师说:“这个孩子,聪明!”

这句夸赞对一个孩子来说尤为珍贵,几十年后罗沛霖还记得这位老师姓唐。

尽管功课并不突出,但在母亲影响下,罗沛霖热爱读书,学习从不需人督促。每到夏日,母亲就会在地上铺上席子,盘腿坐下,带领孩子们诵读诗歌、童话,也读鲁迅的白话文小说。这个场景,成为罗沛霖脑海中最温馨的童年记忆。

1924年,冯玉祥发动北京政变。政权更迭后,一天夜里,突然有许多士兵翻墙进入罗家,逼迫罗沛霖的父亲交出北京电话局的领导权。迫于无奈,父亲离职,带着全家人回了天津。那时距離罗沛霖小学毕业还有半年。

离开北京时,罗沛霖最不舍的就是启蒙老师于士俭。于士俭经常向学生们强调“追求知识,追求真知,追求真理”的重要性。多年后,罗沛霖回忆说:“于老师讲课很好,而且要求严格,他的那句‘真知灼见,对我一生的求学经历都起了重要作用。”

凭借天资,罗沛霖考入天津著名的南开中学。令人大跌眼镜的是,因为对英语“一无所知”,在一次课上出丑后,沮丧与罗沛霖如影随形,初一结束时,他有四门功课不及格,被学校除名了。

父母很宽容,没有任何责备。正巧,南开校长张伯苓准备举办一个赈灾展览会,想向罗朝汉征集一些展品。罗朝汉欣然应允后,很难为情地提及罗沛霖被开除的事。张伯苓倡导新式教育,不唯分数论学生。他给罗沛霖指明了方向:“这个没什么紧要的,可以通过考试,再上二年级。”

整个暑假,在家庭教师的指导下,罗沛霖发奋苦读。开学时,他再次考入南开中学。

那年,学校成立了无线电社,兴趣的种子被唤醒,罗沛霖积极加入。在无线电社,他绕线圈,架天线,制作矿石收音机。手工做的检波器、扬声器像模像样,受到社长表扬。

在家学熏陶下,罗沛霖成了不折不扣的无线电迷。守着电报学堂这座“近水楼台”,他有机会接触摆弄各种电子设备,从电报学堂抱回的书籍中,既有英国人著、译成中文的《科学大纲》,也有英文杂志《无线电新闻》。高中时,他已经从头到尾读完了英文版的剑桥大学物理课本。在翻阅字典的过程中,他的英文阅读能力也大大增强了。

整个中学时期,尽管上课心不在焉,不爱抄笔记、做习题,考试也“稀里糊涂”,但得益于大量的自学,罗沛霖的数学和物理成绩始终名列前茅,就连曾经出过丑的英语,也得到了A的好成绩。

遗憾的是,罗沛霖平时作业交得少,严厉的数学老师对此颇为不满,表示:“考得再好,也只能给C!”

对此,罗沛霖“又犯了懵懵懂懂的老毛病”,竟毫不在意。晚年回忆起这段岁月,他说:“现在回想青少年时代,任性之所至,轻视课堂学习,太遗憾了。”

“我只是个偏才”

1931年,罗沛霖放弃保送南开的机会,把考入清华大学和国立交通大学当作自己的志向。这两所学校的考场都设在北平,在北平考试时,他暂住在同学杨缵武家中。

等待发榜的时间百无聊赖。一天,杨家从天津来了几个亲戚,准备去香山避暑。得知其中那个十五岁的女孩正是杨缵武的堂妹杨敏如时,罗沛霖莫名地激动起来,他建议杨缵武,一起去香山住几天。

早在中学时,罗沛霖就多次听杨缵武讲过这个堂妹的聪明与淳厚,一见之下好感倍增。

在父亲老部下的安排下,罗沛霖住到了香山脚下的电话局办事处,杨敏如一家则住在香山高处熊希龄的梯云别墅。那几天,罗沛霖每天都跑到山上去玩,他们一起唱歌、下棋、谈古诗,很快便熟络起来。

杨敏如出身富贵之家,父亲杨毓璋曾任天津中国银行行长,但在杨敏如身上,完全看不到贵族小姐的骄娇二气,情窦初开的罗沛霖不禁对她生出了爱慕之心。

一周的游玩结束,好消息传来,罗沛霖被清华大学和上海的交大同时录取。他选择了当时全国工科最好的交大,就读电机工程系。入学考试中,他的物理成绩是满分。

一个去上海求学,一个回天津读高中,分别时,罗沛霖送给杨敏如一本《纳兰词》。

通信是自然而然的。“九一八”事变爆发后,在信中,他们既探讨国家命运,也交流写诗作词,不知不觉中,情愫慢慢增长。

在大学,罗沛霖依旧不循规蹈矩,他打篮球、踢足球、游泳、玩音乐,在校园里出尽了风头。然而这并不影响他的求知欲,有了中学时的自学经验,他的物理依然稳居第一名,只是有些科目就不敢恭维了。

罗沛霖思想的转变缘于交大的另一位风云人物——钱学森。1933年,钱学森病休归来,与罗沛霖的球友分到同一个宿舍,一来二去,罗沛霖与钱学森相识了。他们对对方的名字都早有耳闻,相见恨晚。钱学森的语气里有欣赏,也有惋惜:“我曾经听说过你在一年级读书的故事,看来,你是不屑于用功的学生,如果像我这样用功,你的分数会和我一样好。”

罗沛霖谦虚地回答:“不会的,因为我只是个偏才。”

攀谈之下,两人惊奇地发现,他们都曾就读于北师大附小,而且都是于士俭的学生,只是钱学森从学稍早。

从此,他们的关系更加密切了。在钱学森的影响下,罗沛霖开始泡图书馆,短短时间内就读完了所有关于电信的书刊。就在他们埋头学习之时,外面世界已是波谲云诡,一边是日本侵略者的步步逼近,一边是国民党对共产党的疯狂“围剿”。现实令人悲愤,读过不少进步书籍的钱学森忧心忡忡,他对罗沛霖说:“现在这个时候,读书不能救国,不搞政治和革命是没有出路的。”

这句话启发了罗沛霖,也影响了他之后的人生道路。

1935年,罗沛霖大学毕业。他因沿袭了中学时的随性,成绩忽高忽低。参加留美考试失败后,在写给杨敏如的信中,他自嘲说:“铩羽而归。”

稍感安慰的是,羅沛霖和杨敏如的感情逐渐成熟。他收集的曲谱、唱片全都送给了她,而她的《月光奏鸣曲》也弹得越来越精进;他送的《纳兰词》,她专心攻读,在燕京大学中文系,她的习作被老师顾随评价:“你作的词有纳兰的味。”

鸿雁传书几年后,他们认定,对方就是自己要共度一生的人。

国家动乱,前途茫然。对蒋介石政权,罗沛霖非常不满。在同学的引荐下,他准备奔赴南宁,到李宗仁、白崇禧为首的第四集团军创办的无线电厂工作。之所以前往广西,有一个重要的原因,是他听说“李白”(李宗仁、白崇禧)在广西还是励精图治的。

罗沛霖坐轮船历时三天到达南宁,三天时间,他看完了一本美国出版的《无线电业余者手册》,对无线电发射、制作接收机,有了全新的了解。

然而,宏图尚未展开,失望就到来了。不久,罗沛霖得知,桂系也在帮助蒋介石政府“围剿”红军。愤怒之下,他决定放弃一百二十块大洋的优厚待遇,尽早离开南宁。

借一次去香港购买电信器材的机会,罗沛霖“逃”到上海,在朋友的安排下,进入中国无线电业公司。作为主要负责人,在技术有限、资料有限的情况下,他和同事靠着不断摸索,很快制作出当时国内功率最大的电台,其科研能力初见端倪。

这份喜悦,他急切地想要和杨敏如分享。1937年6月底,他们在天津短暂相聚,可是,在快乐之外,扑面而来的战争气息不免让人心情沉重。

果然,7月初,卢沟桥事变爆发。上海沦陷了,南京失守了,国民党屡屡溃败。谁能拯救国家?罗沛霖的脑海里,有两个字逐渐清晰起来——延安。

“党外的布尔什维克”

1938年,二十五岁的罗沛霖来到八路军驻西安办事处,接待他的是林伯渠。林伯渠建议他先去延安参观一下,再做决定。三十年后,罗沛霖才知道,他能够顺利留在延安,是因为传奇特工李强。

那年,李强从苏联回来,路过西安,林伯渠就此事征求他的意见。李强看了罗沛霖的自荐信,说:“这个人搞电信有些经验,对我们有用,把他留下。”

李强本来学的是土木专业,因革命需要,他改学电信,在中央特科工作时,他曾自己动手,成功制造出一台无线收发报机,为党建立了第一个秘密无线电台。他预感到,罗沛霖将会大有作为。

就这样,在延安清凉山下的一个大窑洞里,罗沛霖见到了时任军委三局(负责通信联络)局长的王诤。那一天,成为他革命之路的起点。

罗沛霖投身延安通信材料厂的创建中,担任工程师,主持技术和生产工作。条件艰苦,他们因陋就简,就地取材——车床靠两人轮流摇;润滑油用猪油代替;陕北的杜梨木放在石蜡里煮过后就是绝缘材料。包括电容器在内的很多无线电零件,都是罗沛霖自己设计的。

制作接收机时,罗沛霖遇到了拦路虎。当时国统区和苏联用的电台,变换波段时用的是插入式线圈,但延安材料短缺,做插头很难。罗沛霖苦思冥想,突然灵光一闪,他想到了在上海见过的飞利浦收音机上的波段开关。很快,罗沛霖用土方法制作的波段开关通过了试验,虽然做工很粗糙,但技术已经完全领先于苏联了。

随着一批批手工电台被送往抗日前线,部队的通信问题解决了,王诤开玩笑地说:“有了罗工程师,我们就不再是‘土八路了。”毛泽东也深受触动,亲自给延安通信材料厂题词:“发展创造力,任何困难可以克服,通信材料的自制就是证明。”

吃小米饭,睡土窑洞,富家子罗沛霖无怨无悔。延安的朝气蓬勃激励着他,那些激动与兴奋,都被他写进了厂歌里:“通信事,千里眼,顺风耳,千秋业,有线先兴无线继。微波散射电离层,流星存余迹。上海始,瑞金起,延安军委建三局。盐店子,好集体,抗日救国齐效力……”

1939年秋天,罗沛霖被派往重庆,进入南方局系统。他化名罗容思,在党的秘密领导下,和几位同志一起创建了青年科学技术人员协进会(简称“青科协”)。他们租房子,募款,开公司,忙得不亦乐乎。

繁忙的工作之余,他惦念着远在沦陷区的杨敏如。通信越来越艰难,苦闷时,他就默念纳兰性德的诗:“惆怅彩云飞,碧落知何许?不见合欢花,空倚相思树。”另一厢,在燕大读研究生的杨敏如也在努力寻找机会离开北平,在词中,她倾吐着思念:“买得春风扶梦去,为君吹展双眉。相怜相慰并相期。”1940年,在战乱中几经辗转,杨敏如终于带着母亲来到重庆。当得知罗沛霖正在为办企业筹集资金时,杨敏如说服母亲赞助,而那些资金里就有为她和妹妹杨静如(杨苡)准备嫁妆的钱。

彼时,罗沛霖一边在民主人士章乃器创建的公司做技术工作,一边参与青科协办企业之事。以开公司为掩护,青科协团结了百余名进步青年进行抗战。1940年下半年,罗沛霖提出入党请求,董必武答复说:“作为技术人员,留在党外有其方便之处,党外也可以有布尔什维克嘛!”然而,皖南事变发生后,青科协引起了国民党的注意,作为骨干,罗沛霖受到监视。为了掩蔽,他向杨敏如提出结婚。

1941年2月16日,罗沛霖、杨敏如和杨宪益(杨敏如哥哥)、戴乃迭同时举行婚礼。“双婚”典礼热闹非凡,中央大学校长罗家伦、南开大学校长张伯苓是证婚人,罗家伦盛赞罗杨“十年爱情,终成眷属”。

婚后不久,罗沛霖完成了自己的第一篇学术论文。该论文被专家称为“中国无线电工程技术的一个创造性成果”,后来在美国权威期刊上发表,这标志着罗沛霖开始在学术上有所建树。

1947年的一天,罗沛霖接到党组织通知:“新中国成立指日可待了,建设需要人才,你在技术方面具备一定的能力,党组织决定派你出国,开开眼界,如能进工厂实习最好,若进入学校得一个学位回来,也是共产党的光荣!”

由于罗沛霖大学时的成绩并不理想,当时已是麻省理工学院教授的钱学森建议他申请加州理工学院。靠着在国外发表的数篇科研论文及钱学森的推荐信,罗沛霖成功拿到了入学通知书。更令他惊喜的是,学校主动提出让他直修博士学位,而这在当时几乎是个特例。

彼时国内政局越来越乱,有人告密说罗沛霖是共产党,这更加快了他的赴美进程。1948年9月,罗沛霖带著党组织资助的几百美元,登上了轮船。这年,他三十五岁,是两个孩子的父亲,而他离开校园已经十三年了。

在美国,罗沛霖一改少年时的散漫,他时刻提醒自己:“是党组织派我出来留学的,我要对得起党。”数月后,他在电机方面的创新理论让教授刮目相看,并获得了电机系研究生最高等的奖学金。后来,罗沛霖曾这样回忆自己的留学生活:“我每周学习、科学研究、工作七十几个小时,有时天蒙蒙亮才睡。”

在学习和科研之外,罗沛霖没有忘记自己的政治任务。他发起成立了留美科技协会加州理工学院分会,时常动员留学生回国。他的宿舍就是一个小型的阅览室,既有他订阅的《华侨日报》《大公报》,也有摘录国内消息的油印材料。中华人民共和国成立后,留学生们热烈讨论,都期待着将来能在祖国相聚。其中,受罗沛霖影响回国的,就有后来被称为“中国爆炸力学之父”的郑哲敏。

1950年朝鲜战争爆发,中美关系变得紧张。钱学森被调查后,罗沛霖非常不安,之前他几乎每个星期六都是在钱学森家度过的。罗沛霖预感到美国会迫害中国学生,决定尽快回国,于是申请了提前答辩,教授劝他:“你在美国的待遇比回国要好,你何必回去呢?”罗沛霖却很坚定:“炮火打到我的家门口了,无论我能不能拿到博士学位,我都要回国。”

出于对其才华的爱惜,教授为他安排了紧急答辩,并允许他随后补交论文。就这样,仅用二十二个月,罗沛霖就修完了博士课程,比学校规定的最短在校时间提前了五个月。

几经波折,罗沛霖终于踏上了回国之路。颠簸在太平洋上,他完成了博士论文,而他正式拿到博士学位时,已是两年后了。

“到底是‘罗博士”

1950年8月,罗沛霖回到离别两年的祖国。国家百废待兴,他婉拒了去科学院的建议,主动提出去工业应用部门,因为这更符合党培养他的初衷。

在北京,他见到了老领导王诤。延安一别,他们已经十一年未见了。王诤正在筹备电信工业管理局,迫不及待地邀请罗沛霖再次合作,罗沛霖遂担任技术处长。

此时正值抗美援朝战争轰轰烈烈,前线急需一批电台。在王诤的指示下,罗沛霖吃住在工厂里,亲自指导生产。面对一个个难题,罗沛霖的小发明、小创造都派上了用场,不仅效果好,还易于战士使用。后来,一部电台失落到美军手中,经杂志报道并刊发实物照片后,在美国引起很大反响。

工作之余,罗沛霖写下万言自传,再次申请入党。

1951年,为了让中国的无线电工业彻底翻身,中央决定建设一个大型的无线电厂,罗沛霖被任命为负责人。他多次远赴民主德国,考察了几十家工厂。

那段日子,虽然辛苦,但快乐充实。罗沛霖以真诚友善的态度和专业精神赢得了众人的尊重,每到一处,都受到热情的接待。经过近一年的谈判、协商,从建厂需求到产品的技术、工艺一项项敲定。对这一援建项目,民主德国在技术方面一分钱不要,只收设备费。一位民主德国专家开玩笑说:“我们花了十年搞的,你们一天就学会了!”

1954年,在北京城外一个叫“大山子”的地方,工厂正式奠基,建设热火朝天。罗沛霖担任总工程师兼第一副厂长。三年后,代号“718”的华北无线电器材联合厂落成。工厂投入生产时,赴民主德国学习的技术人员回来了,一批批工业人才赶来支援了。数千名知识青年的到来,让大山子焕发出蓬勃的生机。

718厂开了我国无线电元件生产的先河,产品涵盖军用、工业、民用等多个领域,中国第一颗原子弹、第一颗人造卫星的许多关键元件,都生产于此。

尽管后来因为参与制定《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》,罗沛霖调离了718厂,但那些奋斗的足迹,他永生难忘。晚年时,他在诗中深情回望:“我,一个退休的溜达者/偶然地来到大山子/于是,大山子成了我暂时的歇脚点/大山子是真实的/那一排排灰色的车间曾经见证了一个时代的到来……”

是啊,那是个日新月异、催人奋进的时代。1957年,苏联的第一颗人造卫星上天,没多久,美国就研制出了能够跟踪观测苏联卫星的雷达。雷达的威慑力震撼了中国科学家,为了国家安全,研制“超远程雷达”迫在眉睫。这是电子领域中的又一个重大科研项目,罗沛霖当仁不让,成为技术负责人之一。

在研制过程中,罗沛霖提出了全部数字化的设想,在当时的条件下,这无疑是颗“重磅炸弹”,遭到不少人的反对。面对大家的不理解,罗沛霖的脑海里浮现出四个字——真知灼见,那是启蒙老师于士俭教给他的。罗沛霖以精深的理论知识和对前沿科学的高度预见性,耐心地向大家讲国际上正在发展的新材料、新器件,在论文中条分缕析地证实观点的可行性。最终,在罗沛霖的启发下,科研人员的思路豁然开朗,参与者无不佩服:“罗老到底是‘罗博士!”

然而,政治运动接二连三,因资本家出身和留美经历,罗沛霖被波及,工作一度陷入停顿。直到1972年,他才恢复工作,负责雷达、卫星通信、电子计算机(第二、三代)及微电子等研发工作。世界电子科技突飞猛进,我国的技术却远远落后,罗沛霖深感痛心。时不我待,花甲之年的他争分夺秒,一边撰写学术论文,一边为我国电子学的发展出谋划策。

1977年,耗时二十年时间、凝结两代人智慧的“超远程雷达”研制完成,我国成为自美国之后,第二个成功观测月球回波信号的国家。验收典礼上,罗沛霖思绪万千。

在科学的春天里,罗沛霖马不停蹄地耕耘着,不仅理论上建树颇多,其主持的多项工作也都取得了突破性的成就,他因此被誉为“新中国电子信息产业的开拓者和奠基人”。然而,罗沛霖却一再强调:“我只不过做了些开头的工作,这些工作最后都是别人完成的,仅此而已。”

1982年,古稀之年的罗沛霖退居二线,没有了烦冗的行政事务,他更多地活跃在国际学术界。在他的推动下,中国电子学界与国外学术界的交流一派繁荣。

在考察中,罗沛霖注意到,有些国际上的工程技术联合会,只允许各国的工程院院士参加,而我国尚没有专门的工程院,这已严重影响了科技的发展。于是,他撰写多篇文章,阐明工程科学技术的重要性,提出设置工程院的建议。

可是由于种种原因,此建议被一再搁置。罗沛霖没有气馁,每届全国政协会上,他都要提出这个提案。直到1992年,時机终于成熟,建立中国工程院一事被提上日程。罗沛霖亲自起草《关于早日建立中国工程与技术科学院的建议》,与张光斗、师昌绪等几位著名科学家联合署名,上报中央。

1994年,中国工程院正式成立,罗沛霖成为首批两院院士之一。夙愿达成,这浓墨重彩的一笔,成为他晚年最为欣慰的事。

为党工作没有退休之说,九旬高龄时,罗沛霖依然奔忙在产业界与学术界。在他的“绿窗书屋”里,他每天都要工作到深夜。那些壮心不已的日子,呈现在杨敏如的笔下:“年近期颐休叹老,莫负流光分秒。”

2011年,罗沛霖走完了自己波澜壮阔的一生。身盖鲜红的党旗,他安然入睡。遗体告别那天,杨敏如轻拭泪水,哽咽着说:“他这是自然归队了。”

怀着一颗赤诚之心,罗沛霖为我国电子科技的发展奉献了一生。自称“坏学生”的他,从走进延安开始,就交出了一份完美的人生答卷。