勘测BIM技术在综合管廊项目中的应用探讨

2023-11-21侯刘锁贾海鹏李根强

侯刘锁 贾海鹏* 李根强

(深圳市勘察测绘院(集团)有限公司,广东 深圳 518028)

随着城市建设的发展,城市管线铺设维修带来的反复挖掘对城市管线的综合管理提出了新要求。引入综合管廊可以提升管线的综合管理,一条管廊可以将电力、通信、给水、雨水、污水、燃气等主要城市工程管线囊括[1]。《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》明确指出,在工程项目勘察中,推进基于BIM进行数值模拟、空间分析和可视化表达,研究构建支持异构数据和多种采集方式的工程勘察信息数据库,实现工程勘察信息的有效传递和共享,指出在综合管廊建设中大力推进BIM技术的应用。在综合管理建设全生命周期中的应用BIM技术,通过BIM技术的数据共享,加强参建方的信息沟通,对提高工作效率具有现实意义。张昊[2]对BIM技术在管廊工程设计阶段的应用进行研究,BIM技术对复杂节点、施工过程的模拟对现场有较强的指导作用。何冠男等[3]从BIM软件平台、标准建设等方面阐述了BIM在综合管廊中的应用,提出了方案模拟、碰撞检查与施工协同管理方面应用BIM的优势。徐玉萍[4]从设计管理与施工管理两方面阐述了BIM协同管理平台在综合管廊中应用的优点。房宇宏[5]基于工程管理角度在综合管廊的设计、施工及运维阶段应用BIM技术。文章从勘测BIM的规范体系、勘测BIM的精度、软件平台问题等方面进行研究,为后续勘测BIM技术在综合管廊中的应用提供参考。

1 勘测BIM技术

勘测BIM模型包含了地表地理信息、地质体、地下已有管网模型、地下建构筑物模型,模型之间可以单独应用,也可以集成应用。勘测BIM模型反映的对象除地表地理信息外均为地下不可见的实体,利用勘测BIM技术可以较好地模拟地下地质体、管网等,通过三维可视化有利于设计师理解地质条件,对于地基基础的设计较为方便,设计所需的属性信息均在模型中,可以实现协同设计和数据共享,建设方也可以根据模型掌握建设过程和进度,对管理的提升具有重要作用。

2 勘测BIM技术在管廊中的应用

2.1 勘测BIM技术在方案比选中的应用

通过勘测BIM技术的三维可视化分析,在方案设计阶段,设计人员通过现场环境及管线的三维可视化展示,可以选择有利的选线方案,规避重要管网及设施。结合三维地质体的分析可以综合分析不同线路选择的优劣势,对地质构造、软硬不良地质等的规避,大幅度提升了设计效率。

2.2 勘测BIM技术在施工方案选择中的应用

城市综合管廊需要穿过道路、建筑物等复杂环境。尤其是在人口密集的建成区,选择明挖、暗挖均需要丰富的基础数据作为支撑,支护方案的选择是施工方案的重点。通过勘测BIM技术可视化分析、碰撞检查、信息数据的综合利用,不同专业的人员可以在设计阶段有效协同工作,提升设计的精细化和适用性,减少施工过程中因环境因素或地质因素引起的变更和造价增加。

2.3 勘测BIM技术在施工过程中的应用

综合管廊施工需要翔实的地质资料作为依据,尤其是暗挖隧道,对于开挖过程中硬质夹层、管线障碍等要求较高。采用勘测BIM技术在施工过程中可以实时指导现场施工,勘察技术人员后期服务可以应用勘测BIM技术进行技术交底、地质条件验证等工作。利用三维模型交底能够帮助现场作业人员更好地了解地质条件、不利地层的分布,对施工具有促进作用,勘测技术人员后期服务更便捷。

3 勘测BIM技术在综合管廊中应用难点

3.1 标准体系的冲突

《市政工程勘察规范》(GJJ 56—2012)中未针对综合管廊提出具体要求,广东省省标《市政工程勘察规范》(征求意见稿)对管廊的勘察提出具体要求,初步勘察及详细勘察勘探点均要求沿管廊中线投影进行布置。深圳市工程建设技术标准《深圳市地下综合管廊工程技术规程》(SJG 32—2017)中规定初步勘察、详细勘察宜沿综合管廊外侧交叉布置。

3.2 模型精度问题

现状BIM交付均采用L100~L400的精度标准,在设计中采用LOD表达不同阶段的精细度,但在勘测中不能用LOD划分不同阶段的精细度。勘测的建模思路与设计的建模思路相反,勘测模型的精细度取决于数据采集点的精度,数据采集点之间的数据通过差值拟合进行模拟,数据采集点越密集,模型的精准程度越接近[6]。

3.3 案例分析

排布孔建立三维地质体较为困难,外围扩展只能是平推到外围,使模型精确度无法保证。

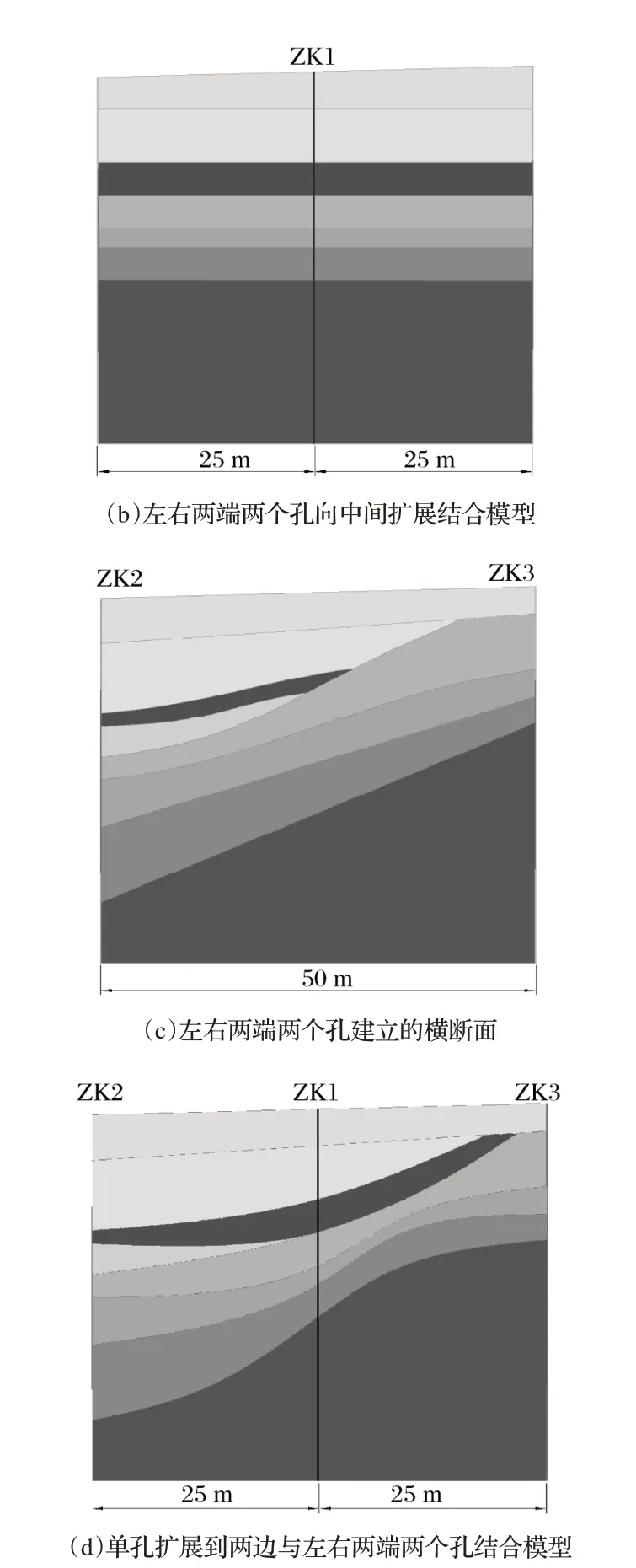

以深圳某管廊项目为例,不同孔间距横断面对比如图1所示。

图1 不同孔间距横断面对比

由图1可知,采用中轴线单排布设钻孔形成的模型不准确,与三排孔及两排孔建立的模型有差别,利用左右两端的孔控制地层会造成管廊开挖段不完全合理,故建议采用三排孔布设方式,模型在指导后续开挖、支护设计等方面均可靠。

钻孔间距25、50 m地质模型如图2、图3所示。

图2 钻孔间距25 m地质模型

图3 钻孔间距50 m地质模型

间距50 m钻孔点间的面拟合出来接近水平面。50 m范围内随着中间钻孔数据的增加,地层面出现了较大变化。

钻孔间距15 m地质模型如图4所示。

由图4可知,随着数据采集点的密度增加,地质模型的还原度逐渐增加。

深圳市工程建设技术标准《深圳市地下综合管廊工程技术规程》(SJG 32—2017)中勘探点的间距如表1、表2所示。

表2 详细勘察勘探点间距 单位:m

由案例分析可知,按照传统规范进行布置,横断面单排孔无法实现模型三维化,纵断面数据采集点超过50 m模型的精准度较差,难以指导设计和施工,对后续的成本控制困难,甚至误导工程建设。

3.4 软件平台问题

BIM技术飞速发展,BIM国产化软件也有了较大提升,涌现出较多基于BIM和GIS技术的综合管理平台[7]。但在勘测BIM技术方面的集成平台较少,专业化的地质建模软件及GIS软件等较多,综合地理信息数据、地质模型、管线模型的综合平台较少,数据融合过程中会出现技术问题,如实体切割、信息丢失等。勘测BIM信息的传输过程中软件平台、建模标准等问题均会导致信息丢失。因此,在后续软件平台的发展中级综合管理平台建设中应综合考虑勘测BIM数据的存储和传输。

4 结语

综合管廊的建设可有效解决城市管线管理及维护问题,在综合管廊的建设过程中应用勘测BIM技术可以在设计、施工中提高效率,优化成本。新技术的发展需要有相应的规范体系作为支撑,管廊技术的传统勘测规范体系基本建立,但勘测BIM技术的规范体系还不完善,同时勘测BIM技术的规范体系会受到传统规范的约束。勘测BIM技术的建模思路与设计BIM的建模思路相反,模型的精度取决于数据采集点的密度,对要求较高的项目数据采集点提高密度才能提高模型的精细度,更好地发挥对后续工程的指导作用。