守正创新

——钧窑铜系金红釉让钧瓷迈向“光彩”新时代

2023-11-18李文成

李文成 孔 勇

河南省禹州市孔家钧窑陶瓷有限公司 河南禹州 461682

铜系金红釉始创于2011年,由中国工艺美术大师孔相卿及其科研团队负责人孔勇共同研制创造,开创性研制出具有黄金色泽的全新钧瓷高温釉色,该釉色是继铜系青蓝釉之后对陶瓷史最具创造性的科技贡献,是中国陶瓷铜系釉料工艺又一新高度。至此形成了完整的钧窑铜系三部曲——铜红釉、铜系青蓝釉、铜系金红釉。铜系金红釉的创烧是中国陶瓷史上的又一大创举,它将中国陶瓷引领到灿烂辉煌的“光彩”新时代。

钧瓷的技术突破与窑炉技术的提升息息相关。历史上,唐代制瓷工匠率先运用铜元素创烧出钧窑铜红釉,千百年来人们都痴迷于烧出钧瓷的那一抹红彩,但其烧成难度极大,遂有“十窑九不成”的说法延续下来。钧窑铜系金红釉研制道路历经十余年,其研制依托于窑炉结构改良、烧成制度以及釉料等多种复杂工艺,研制道路历经艰辛,孔相卿及其科研团队成员孔勇历经艰辛,在一次次失败中积累经验与教训,曾一度创下连烧数百窑来探索其升温曲线的记录,在大量这样的反复试验中不断总结,在孔相卿和其团队扎实的理论基础与实践经验中,于2023年5月成功面向外界发布这一足以改变陶瓷历史的重大科研成果,铜系金红釉一经面市,反响巨大,备受陶瓷界和各界媒体与收藏家们的关注。

一、钧瓷的历史演化

钧瓷作为中华文化的瑰宝,也是中华文化传承创新的重要载体。自北宋时期,烧制钧窑的窑火就在神垕升起,延绵至今。钧瓷之美,美在窑变,贵在色彩。钧瓷属于青瓷系,北宋初期主要以铁元素呈色,釉色以月白、天青、天蓝为主。北宋中期,在制釉的过程中,工匠们引入了铜元素,成功配制出窑变铜红釉,使得瓷器在出窑时釉色变化万千。其独特的窑变工艺让钧瓷受到皇宫贵族、文人雅士的追捧。它不仅开启了中国陶瓷装饰美学的新境界,也承载着中华文化的精神特质。钧瓷铜红釉的创烧结束了青白瓷一统天下的历史局面,从此世界陶瓷有了色彩。这是古代钧瓷工匠对世界陶瓷的贡献,钧瓷由创烧之初的一片红斑一路走来,走向了万彩。钧瓷的釉色由最初的天青月白到成功掌握窑变烧制出铜红釉,一千多年来,钧瓷人在创新的路上没有停歇,在不同的历史时期都在吸取当时的先进技术与工艺,不断完善,不断进步,在北宋宋徽宗时期被定为皇家御用贡品,与官、汝、哥、定几大名瓷共称为宋代“五大名窑”。共同开创了宋韵美学的历史先河。宋以后随着北宋南迁,钧瓷产业一度走向低谷。到明清时期面临断烧的历史境遇。大约在明朝时期景德镇开始仿烧钧瓷,受钧瓷技术的影响,创烧出了祭红,到清朝初期又仿烧出了郎窑红和低温炉钧釉。这些“铜红釉”的工艺和技术都是来源于钧窑,一直到上世纪80年代,世界与国内的各大瓷区的研究机构都有专门的铜红釉研究实验室。都在努力研究铜红釉的成色原理,得出其共同结论是:“铜红釉”成色因素复杂,铜元素很活泼,不稳定,难以掌控,无法形成标准的产品。精品的出现很难复制,是真正的“十窑九不成”。

作为生活在钧瓷的发源地的我们更是对钧瓷的研究尤为重视。历代不同时期的窑工都在积极探索,从初期的一块红斑到北宋的里蓝外红,到清代的“炉钧”和共和国的“红色官窑”,从之前的柴烧到“金元”以后的煤烧,制瓷工匠们积极探索,为钧瓷的完善发展做出了不懈努力,但是“十窑九不成”的历史障碍一直存在,严重制约了钧瓷的发展,使钧瓷产业难以进步。

钧瓷发色呈现主要依托于配方中的铜元素,古时将铜元素应用于陶瓷制作中由来已久。汉唐时期的釉陶中就曾以铜元素入釉,例如唐代时期唐三彩中的铜绿、铜蓝,使铜元素在氧化气氛中呈现出蓝绿色泽。在陶瓷史上,钧瓷中耀眼夺目的铜红釉色极难烧造,作为高温红釉的先河,铜红釉色发色极不稳定,需铜元素在充分还原状态下烧制才可获得。受限于当时的科学技术,烧制钧瓷难度极大,成本极高,因此常用“十窑九不成”指代烧制钧瓷的不易与艰辛。改革开放后国内经济快速发展,文化收藏市场开始复苏,社会的稳定繁荣对传统的钧瓷需求越来越大。然而钧瓷的烧制困难一直困扰着产业的发展。产品的稀少,品种单调,工艺简单,导致市场有价无市,产业有名无实,行业规模小,无法满足市场的需求。制约产业发展的主要症结在“十窑九不成”,历史上就有“要想穷,烧钧红”的传说。在科技发达的今天,历史传承的接力棒传给了我们这一代工匠,我们要义不容辞地扛起这份历史责任,下定决心一定要破解这一历史难题。

钧瓷的全面发展始之于对其窑炉的改造,传统的“窑”很难满足“窑变”的要求,神秘的“窑变”其实就是“高温化学反应”。落后的“窑炉”十分难以掌控,无法验证各项试验数据,也无法延续之前的经验。1993年,孔相卿率先动手建立神垕第一座液化气燃气窑炉。经过大量试验积累,摸索出了新一套适用于液化气燃气窑的钧瓷烧成工艺制度,细分出了钧瓷呈色工艺流程标准,总结出了钧瓷烧制的三个阶段:净色期(指烧成前期的氧化期,从点火到1050℃)、呈色期(指烧成阶段的还原期,从1050—1250℃)、保色期(指后火阶段的保温期,从1251—1350℃),为之后钧瓷工艺改良、釉色突破打下了坚实的基础。液化气窑炉改变以往的圆形窑炉结构,重新设计成方形,窑炉进气口改为喷嘴,增加多个燃火点等。随着新型窑炉的推广,产业规模也不断扩大,钧瓷行业也出现了前所未有的发展速度。孔相卿以其宽广的格局和秉承振兴钧瓷的责任使命,将这项关键技术进行推广,很快传播至整个神垕。孔相卿在此之后继续对气窑炉进行不断探索,通过调整烧成制度、调整气压值、调节窑内气氛等一系列实验操作,创造出更加丰富独特的釉色景观,在孔相卿带领下的孔家钧窑,其工艺技术辐射整个北方瓷区,窑炉、制瓷工艺都对整个钧瓷产业有很大影响。孔家钧窑作为一个现代性钧瓷企业,孵化了大量该产业技术人员,当之无愧地被称为钧瓷届的“黄埔军校”。

二、从“一法多器”到“一器多法”

钧瓷作为宋代“五大名窑”之一,肯定了钧瓷的独特历史地位。历史上钧瓷一直作为实用器皿,顶峰时期也常是皇家的御用珍品。在当今新的历史时期,钧瓷与其他历史名瓷一样,都已成为收藏品和陈设用的艺术品。仅仅依靠仿制历史上遗留下的作品已经不能满足藏家的需要,市场需要一批将传统文化与现代元素相互融合同时兼具工艺性的艺术作品。此前一直沿用的传统制作工艺,只能制作工艺简单的器皿造型,装饰大多为相当简单的图案装饰,所以制作手法简单化、单一化。这种“一法多器”的生产工艺,面对复杂多变的工艺品就显得十分落后。要想不断创新,在钧瓷制作上就要寻求新方法,开创新技术。孔相卿大师坚持守正创新,制定出了一套适用于当今钧瓷生产的制作方法与工艺——“以器定法”“一器多法”。这一时期出现了一大批具有影响力的作品,如关公、观音、麒麟、神牛与仿真写实的人物和动物等,极大地扩大了钧瓷的表现形式,提高了产品艺术品质,同时也拉高了钧瓷在传统陶瓷中的地位,吸引许多传统陶瓷产区到这里学习交流。

三、推动钧瓷釉色不断创新,让钧瓷产业迈向新高度

钧瓷窑变是上帝之手和无形之笔,是人为所无法控制的。尽管窑炉中的“十窑九不成”已成为历史,但是钧瓷“窑变”的原理与现象无法得到清晰的解答。孔相卿大师坚持一定要以科学理念来诠释解读“窑变”现象,坚持用科学理论来指导今后钧瓷的研究和发展。在后续的科研实验中围绕历史上曾经出现的一些经典色彩和各种纹样,如兔丝纹、蟹爪痕、蚯蚓走泥纹、珍珠点、玫瑰紫、宝石红等以及所处的烧制环境都进行了逐一的研究。经过不懈的努力,成功复制出了兔毫纹、茄皮紫、蚯蚓走泥纹等名贵的色彩与纹路,使得曾经一些偶然出现的纹路与色彩成为了常见的现象,同时在此基础上创新出了一批精美绝伦全新的窑变色彩,如山水红、紫藤釉、金斑五彩、醉红、春红春绿、玉清红彩等,在2016年成功创烧出“铜系青蓝釉”,其中的“松石蓝”更是开创了钧瓷由红到蓝的美学新路径,使钧瓷真正迈向了万彩的世界,也使钧瓷产业迈向了历史的新高峰。

四、钧窑铜系金红釉工艺创新,为钧瓷指引新方向

自古以来,中国人对于金的热爱赤裸又坦诚,作为君子信誉象征的“一诺千金”,指代时间宝贵的“千金一刻”,“金”为古代帝王的专属颜色等等,都是古人以“金”来表达对美好食物的热爱与珍视。古时传统陶瓷也常将黄金彩绘于瓷器上,如广彩瓷。古人也曾以黄金为着色剂,所制釉水称之为胭脂红釉,整体以低温烧制,色如胭脂,以此得名。

孔相卿大师曾谈道:“技术的突破都是来自偶然发现、意外获得。”对于铜系金红釉的研制源于孔相卿从陶瓷典籍与父亲孔铁山对其讲述过“钧瓷的釉色可以呈现出金色”。源于这个描述,孔相卿开始了为期十年的研究。在最早期的钧瓷金红釉实验过程中,孔相卿及其科研团队猜想其金色是否来源于釉料中含有一定的黄金比例,遂尝试在釉料中加入一定量的黄金,但其烧制效果并不理想。经过多番研究比对,遂尝试通过在传统钧瓷釉料上进行探索。钧瓷以铜入釉的历史由来已久,传统的钧窑铜红釉与孔相卿创造的铜系青蓝釉均是以铜元素形成的钧瓷釉料体系,孔相卿偶然发现铜元素在烧成的极窄范围内使之呈现出黄金般的色泽,铜系金红釉在此系列基础上进行深入探索,通过对其配方结构进行调整,从探索烧成制度、调节窑炉气氛、调整升温曲线,历经十年的大量试验积累,终于形成稳定的钧窑金红釉烧成工艺体系。

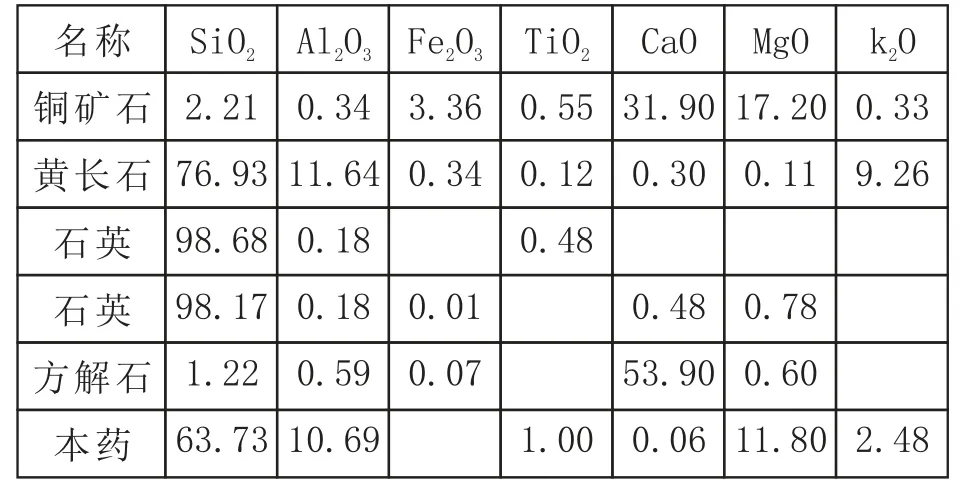

表一 铜系金红釉原料化学组成表(%)

铜系金红釉将上述各种原料调配至球磨罐中,加水球磨40—50个小时,得到浓度为56%~59%的釉水。施釉过程将素烧过的坯体快速浸入搅拌均匀的釉水中,多次反复,其釉层厚度控制在2~2.5mm。将施过釉的坯体放入窑炉内进行烧制,其烧成温度为1290℃;其升温曲线复杂繁复,步骤之间缓急有序,环环相扣,一共分九步,称之为“九合烧造法”。

五、钧窑铜系金红釉开拓陶瓷美学新高度

钧窑铜系金红釉是钧瓷史上又一次釉质釉色的革命性创造,为陶瓷工艺、陶瓷美学开辟了一个新境界。窑变是指瓷器釉色中的多种呈色元素经过窑内氧化还原烧制后,呈现出色彩斑斓、自然神奇的釉面效果。这种效果绝非人为,人们常说“窑变无双”,这神秘莫测的窑变正是泥幻化火的艺术。铜系金红釉体系是基于钧瓷窑变工艺基础上的又一创新,铜系金红釉窑变效果丰富多彩,各有其特点,其中包含彩虹金、满红金、玫瑰金、麻点金、红金绿彩、红金粉彩、红金蓝彩、红金银彩等多类色系,彩虹金釉面广润细腻,散发彩虹般的七彩色泽,故取名“彩金”;满红金通身红彩金光,其烧成难度极大,金光璀璨;玫瑰金釉面形成如同玫瑰般玫红色泽,娇艳欲滴;麻点金结晶密密麻麻形似麻点或豹纹,具有突破于传统审美的独特美感;红金绿彩绿色底中间生发无数红金彩点,红绿相称,甚是灵动。铜系金红釉器物兼生金斑、金红斑、麻点斑、彩虹斑等自然窑变斑纹,其釉质、釉色颇具金属质感,生发出非点斑工艺的自然虹彩,这正是铜系金红釉的奇妙窑变之处。铜系金红釉其釉面光泽饱满,釉色浓郁,金光灿灿,富有“宝气”,高贵典雅,艺术观赏性极高。

铜系金红釉的研制成功极大地拓展了陶瓷金红釉和铜系陶瓷工艺的工艺范围和市场空间,铜系金红釉将钧窑釉色体系不断扩充,将钧窑釉色甚至中国陶瓷釉色从铁系青蓝转向铜系红釉、铜系青蓝釉至铜系金红釉,陶瓷迎来“光彩”时代。这一史上划时代的工艺技术创造,将钧窑史乃至中国陶瓷史引领到一个崭新的陶瓷美学新时代。

六、守正创新,树立文化自信

中国文化博大精深,源远流长。千百年来瓷器不仅见证着历史的变迁,更是中华传统文化发展与创新的载体。中国传统文化的代表人物孔子曾强调“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。道以成器,器以载道,制器尚象,藏礼于器。作为孔子第七十四代后裔、中国工艺美术大师、国家非物质文化遗产(钧瓷烧制技艺)代表性传承人孔相卿坚持钧瓷守正创新道路,坚守钧瓷工艺技术的传承与创新,秉承中国传统美学的内在核心,进一步将中国优秀传统文化元素融汇于钧瓷作品中。作品釉色正统,造型和谐对称,将文化自信与文化自觉根植于此,在潜移默化中传播优秀传统文化与中国陶瓷美学精神。

钧瓷的传承与发展,依仗于这片土地能工巧匠的代代相继。“守正创新”不是一句简单的口号,守正才能传承。孔家钧窑承续历代钧瓷工匠创造的钧瓷技艺余荫,发明创造出钧瓷液化气窑炉,开拓出适应窑变工艺的钧瓷烧成制度,为钧瓷美学、钧瓷工艺、钧瓷产业创造性提升出广阔的天地,使钧窑一跃成为中国历史名窑中最为耀眼的代表性窑口。“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,孔相卿始终牢记着圣人之言,神游于钧瓷之艺,传递儒学思想的大道、大德与仁爱之心。他自从事钧瓷艺术研究四十余年来,在钧瓷的釉色、工艺造型、烧成方式等方面均有重大技术突破。孔相卿经过研究、整理北宋钧瓷的传统工艺手法,论证釉色形成的理论依据,创立了当代钧瓷的制作方法和工艺流程,并率先在钧瓷界带头推广、规范钧瓷的烧制技艺,引领钧瓷进入产业化并快速发展。孔相卿的烧成探索具有“还原窑变反应釉”特质的钧瓷,一改延续千余年的“十窑九不成”钧窑定律,历经千百次试验,制定迥异于一般陶瓷工艺学的钧瓷烧成制度,总结出净色期、呈色期、保色期细分的钧瓷呈色工艺流程标准,幻化出五彩缤纷的、最具色彩覆盖性的钧瓷色彩体系,引领钧瓷成为真正世界陶瓷王国之魁,重构了陶瓷工艺史和陶瓷美学史。并培养大量专业技术人员,为钧瓷行业的振兴和产业化发展做出了贡献。