数字文化产业与地方营造的协同发展

2023-11-17戴俊骋

戴俊骋

(中央财经大学 文化与传媒学院/文化经济研究院, 北京 102206)

一、 引 言

按照《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》(文产发〔2017〕8号)对数字文化产业的官方定义,数字文化产业以文化创意内容为核心,依托数字技术进行创作、生产、传播和服务,呈现出技术更迭快、生产数字化、传播网络化、消费个性化等特点,有利于培育新供给、促进新消费。党的二十大报告中明确提出“实施国家文化数字化战略”,结合党的二十大报告中提到的“健全现代文化产业体系和市场体系,实施重大文化产业项目带动战略”的要求,数字文化产业是新时代繁荣发展文化事业和文化产业的应有之义。目前,对数字文化产业的研究集中在经济学、管理学、社会学、计算机科学等领域,地理学领域对数字文化产业的研究偏重于经济地理学的“空间分析”,缺乏文化地理学的“地方”研究视角。

空间(space)和地方(place)是人文地理学研究的核心概念。“一旦空间获得了界定和意义,它就变成了地方。”(1)段义孚:《空间与地方: 经验的视角》,王志标译,中国人民大学出版社,2017年,第7-8页。空间使用者通过认知、定义和创造等方式投注意义使空间转变成地方的过程,就是地方营造(placemaking)的过程。(2)陈品宇、孔翔、袁超等:《日游黄山,夜泊黎阳:黄山市黎阳in巷旅游街区的地方营造研究》,《人文地理》,2020年第6期,第140-148页。客观充裕的空间性与主观丰富的地方感相辅相成,在一定程度上可被视为物质文明和精神文明相协调的中国式现代化的表征。数字文化产业作为优质文化内容与前沿数字技术深度融合的产物,是地方经济社会文化发展的新引擎。数字文化产业与地方营造存在协同发展的基础,如何通过地方营造建构充满意义、富有生机的“地方”,对促进物质文明和精神文明相协调、促进物的全面丰富和人的全面发展、践行中国式现代化发展道路具有重要意义。

目前的研究对传统文化产业与地方营造的相互赋能有一些探讨,提出了地方创生、产品展示、创意转化、科技融入等模式(3)王秀伟、汤书昆:《文化授权:地方特色文化产业发展的模式选择——以中国宣纸集团宣纸文化产业为例》,《同济大学学报(社会科学版)》,2016年第1期,第59-68页。。其中,地方创生发展模式与本文探讨的话题最为契合,地方创生与地方营造对应的英文概念均是placemaking,缘于日本地方小经济圈创生策略。2014年,日本颁布的《町、人、工作创生法》明确了“地方”作为主体、因地制宜激活地方特色产业的小经济圈创生策略。(4)神尾文彦、松林一裕:《地方创生2.0》,王榆琮译,时报出版,2018年,第1-14页。2016年,中国台湾借鉴提出“设计翻转,地方创生”专项计划,强化地方特色产业发展,培育内生持续发展动力。大陆的学者对此也做了相关的研究,提出地方创生视野下的文旅融合发展(5)向勇:《创意旅游:地方创生视野下的文旅融合》,《人民论坛·学术前沿》,2019年第11期,第64-70页。,强调地方创生发展要“立足于地方自主可持续发展能力的培育,赋予地方产业以自我发展和自我再生的能力和权力”(6)李康化:《里山资本主义时代的地方创生》,《文化产业研究》,2018年第1期,第2-17页。。地方创生的研究为探讨传统特色文化产业与地方的双向赋能提供了重要视角,但并未过多涉及对数字化影响因素的探讨。

由于数字文化产业较传统文化产业发展具有一定的“超地方性”,更需要重新审视数字文化产业与地方营造的相互影响。如何挖掘不同区域数字文化产业发展的地方特征,是助力区域数字文化产业可持续发展的前提;而数字文化产业本身可以成为地方营造过程中的重要抓手和动力引擎,助力区域文化的创造性转化和创新性发展。因此,探究数字文化产业与地方营造的协同发展既具有较强的理论价值,也具有现实意义。对此,本文在反思数字信息技术“去地化”背景下,探讨数字文化产业与地方营造协同发展的价值,就当前基于产业集聚视角下数字文化产业与地方营造的协同发展模式进行分析与反思,进而提出回归文化本位的数字文化产业与地方营造的协同发展模式,以期为当前数字文化产业研究提供文化地理学的“地方”研究新视角。

二、 核心概念:地方、地方性与地方营造

文化地理学不仅是人文地理学的分支学科,也可以被视为一种方法论,一套认识“地方”的方法。地方是文化地理学嫁接在地理学主干上的接点。(7)周尚意、戴俊骋:《文化地理学概念、理论的逻辑关系之分析——以“学科树”分析近年中国大陆文化地理学进展》,《地理学报》,2014年第10期,第1521-1532页。在20世纪70年代以前,受实证主义的影响,地方(place)、区域(region)和地区(area)以及相关概念都被视为某种空间表现形式,具有离散的边界、共享的内部特征,并随着时间与其他相似单元发生互动,其机理是一种规律性和均质性的表现。(8)Derek Gregory, Ron Johnston, Geraldine Pratt, et al., eds., The Dictionary of Human Geography, Wiley-Blackwell, 2009, pp.537-539.随着20世纪70年代人本主义地理学的兴起,地方的概念才逐渐被正式理论化。地方被视为一种本地的、独一无二的,同时还保留在广义自然和文化景观框架下的重要概念。此后,随着现实主义、结构主义、结构化理论等新思潮被引入人文地理学,地方概念也受到了经济地理学的重新关注,它被视为某种经济过程根植在特定区位的必要性以及在全球经济下那些先发制人的竞争者占据的优势区位。(9)Joseph Pierce, Deborah G. Martin and James T. Marphy, “Relational Place-Making: The Networked Politics of Place”, Transactions of the Institute of British Geographers, 2011, 36(1), pp.54-70.地方性(placeness)是由地方发展而来的地理学概念。一般认为,地方性是一个地方具有的独特性,是有别于其他地方的特殊性,很多时候与“地方”通用。由于地理学家对地方概念看法的差异,其构成同样被不同学者从多个角度加以探索和分析,对地方性的定义也就不尽相同,且往往与地方营造密切相关。(10)周尚意、杨鸿雁、孔翔:《地方性形成机制的结构主义与人文主义分析——以798和M50两个艺术区在城市地方性塑造中的作用为例》,《地理研究》,2011年第9期,第1566-1576页。

地方营造,也翻译成“地方生成”“地方建构”“地方创生”,但文化地理学与城市规划学、建筑学等定义不同,地方营造代表着地方的形成过程,是从无意义的空间转换成富有主体意义的地方的过程,它涉及地方性的遴选和建构。艾伦·卢(Alan Lew)对地方营造(placemaking)与地方建构(place-making)进行了区分:前者侧重政府和规划设计师自上而下地塑造空间,进而影响公众地方感知的过程;后者则侧重于自下而上地把地方价值、感知和意义投射到地理空间的过程。(11)Alan A. Lew, “Tourism Planning and Place Making: Place-Making or Place Making?”, Tourism Geographies, 2017,19(3), pp.448-466.本文所探讨的数字文化产业与地方营造协同发展的过程侧重于政府自上而下地活跃城市经济文化特性,因此地方营造(placemaking)更契合本文语境。

目前,地方营造的代表性机制包括人地关系机制,在这一机制中地方营造与自然环境密切相关,如某些文化特征的地理边界与自然环境的地理边界有很多一致性,舞蹈、图腾崇拜与人们生产和生活相关的自然要素也有密切关系。(12)Paul Memmott, Stephen Long, “Place Theory and Place Maintenance in Indigenous Australia”, Urban Policy and Research, 2002, 20(1), pp.39-56.人文主义动力机制下,地方营造是主体对地方的情感需要,地方是一个被赋予文化意义的空间,它的文化意义具有主体性。(13)Edward Relph, Place and Placelessness, Pion, 1976, p.5.该机制强调地方具有主体性,即人们的经历不同,对一个地方的认识和认同也不同,因此描述一个地方的地方性也不同。结构主义动力机制则认为地方性的形成机制是区域之间相互关联的功能需要。如有的地理学者认为,地方是镶嵌在世界经济整体框架之中的(14)Ray Hudson, Producing Places,Guilford Press, 2001, p.18.,多琳·梅西(Doreen Massey)在《地方的全球感》一文中也简明扼要地说明了这样的观点。(15)Doreen Massey, “The Political Place of Locality Studies”, Environment and Planning A, 1991, 23(2), pp.267-281.可以说,地方营造是不同主体在空间中意义建构的过程,它对地方的差异化发展、提高主体的地方依恋、强化地方文化认同具有重要意义。

三、 “去地化”忧思急需数字文化产业与地方营造的协同发展

(一)数字技术引致的“地方失位”焦虑

数字文化产业的兴起,得益于数字技术的提升。2020年,《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》(文旅产业发〔2020〕78号)提出“顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,实施文化产业数字化战略……推进文化产业‘上云用数赋智’”,强调了技术之于数字文化产业的重要地位。每次数字技术的更迭,都伴随着“地理学终结”论调。一方面,以柯成兴(Danny Quah)等经济学家提出的“失重经济(weightless economy)”系列研究为代表,他们认为电子商品的免费复制和分发使得生产者可以自由选择他们想去的地方,原有与原材料产地及市场临近的物理位置作用将不再显著,与之对应的地理现象是城市作为经济活动的中心地位下降,取而代之的是远程办公人员带来的分散化布局。(16)Danny Quah, “Spatial Agglomeration Dynamics”, American Economic Review, 2002, 92(2), pp.247-252.另一方面,以大卫·哈维(David Harvey)的“时空压缩”理论为代表,该理论认为交通和电子信息通信系统网络的改变,显著加速了全球经济发展进程,减少了资本的转移时间,在一定程度上实现了“以时间消灭空间(annihilation of space by time)”(17)David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Social Change, Blackwell Publishers, 1989, pp.260-307.。

伴随着“地理终结”论调的还有与之对应的回应与批判,认为“失重经济”过于技术决定论,把经济因素作为生产者选址的唯一考虑因素,且忽视了非交易行为面对面的重要性。除了有计划的会面外,人们还依赖非正式、偶然的面对面交流,且这些非交易行为不能仅通过新技术(如电子邮件、网络广播、视频链接等)来实现。日常生活中,人们需要在学习、创新、就业以及社交、饮食、放松中“感受城市的脉搏”(18)③ Andy C. Pratt, “New Media, the New Economy and New Spaces”, Geoforum, 2000, 31(4), pp.428-429.。技术再进步仍然代替不了物理上接触的相互依赖性,即便技术使得一些关键联系变得更为紧密。(19)Michael Storper, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guilford press, 1997, p.81.正如安迪·普拉特(Andy Pratt)所提出的:“从新媒体的角度来看,即便大家都用了最新的信息通信技术,可能也会有人露出一些蛛丝马迹,这就导致了他们会不断聚集到同一个特定地域,这些生产者可能会跟与自己所处领域不相干的生产者、使用者在那里相遇。”③阿伦·斯科特(Allen Scott)也有一样的观点,认为“技术会给更多从事文化经济领域工作的人打照面的可能性”(20)Allen Scott, “The Cultural Economy: Geography and the Creative Field”, Media, Culture &Society, 1999, 21(6), pp.807-817.。

针对“时空压缩”的辩驳论调认为,在技术发展背景下,时间并未消灭空间,空间的作用更加凸显。地方之间的争斗更加激烈,表现为地方保留特定时空背景下的留存价值与开放崭新价值积累空间之间的协商与斗争。斗争伴随的劳动分工带来了人类群居和社交的需求,使得地理因素还在发挥着重要作用,正如大卫·哈维自身提及的“与流动的资本不同,劳工是地方的,因为他们每天晚上都要回家”(21)David Harvey, The Postmodern Condition, Johns Hopkins University Press, 1989, p.19.。区位的重要性并没有减弱,各行业中的本地化集群仍然存在,亚马逊(Amazon)、特斯拉(Tesla)均位于硅谷的核心地带,这缘于最新技术的融合及风险投资带来的“黏性”和区域独有的创新生态系统。(22)⑧ James Ash, Rob Kitchin and Agnieszka Leszczynski, et al.,Digital Geographies, Sage, 2019, pp.210-222.

但是,对“地理距离起作用”的质疑始终存在,之前对非交易行为和本地化集群的凸显缘于数字技术还未完全成熟,现有技术并不能再现人类所有的互动,特别是上述提到的“学习、创新、签订合同、就业、社交、休闲”等方面。但在目前以元宇宙为指向的新数字时代,使得过往这些不能再现的场景随着技术的不断发展得以用虚实共生的方式逐一再现。现场沉浸感比过往都要强烈,用户们在虚拟的情境下,所看、所听、所触到的就像真实世界一样,距离感和选择性逐步消弭。(23)徐志丽:《VR技术在艺术设计中的创新表现》,《艺术研究》, 2018年第4期,第60-61页。新数字时代下,更加高速的移动通信互联技术、更具沉浸式的虚拟现实技术重新引发了对“地方”的思考:“距离”还有用吗?数字文化产业发展是否还需要考虑“地方性”与“临近性”?这些都隐含着各地方政府在推动数字文化产业发展中的现实焦虑。如果说,数字文化产业发展依托的是文化产业“云、网、端”基础设施与“数字化采集—网络化传输—智能化计算”数字链条,那么地方依附的是数字基础设施,而非地方本身。

且从地方层面来看,数字化带来的并不是分散,而是极化。从文化产业发展来看,以特色文化产业为发展模式的传统文化产业依然有可能在中小城市或者乡村地区存在,但依靠更完备的数字基础设施支撑的数字文化产业似乎只能呈现出愈发清晰的“大都市化”,现有发达国家和部分发展中国家正在讲述一个个类似的故事。⑧当全球城市网络的中心节点城市在数字文化产业发展过程中扮演着愈发核心的角色时,其他广大中小城镇和乡村在数字文化产业发展中难道仅满足于扮演“文化场景”的角色?当数字孪生的场景足够“逼真”,受众可以“超地方”获得沉浸体验时,地方如何避免“缺位”甚至“失位”?这份忧思直接促成了数字文化产业与地方营造协同发展的现实意义。

(二)数字时代隐现的地方消弭

爱德华·雷尔夫(Edward Relph)在其经典著作《地方与无地方》(PlaceandPlacelessness)中对地方消弭(placelessness)做了充分阐释。雷尔夫认为,由于忽视了地方的重要性,随意消除地方的独特性并制作标准化的景观,使得过往真实的地方感被无地方的态度所掩盖。(24)② Relph Edward, Place and Placelessness, Pion,1976, Preface; p.143.以往城乡规划建设设计语境下的“地方消弭”,是担心城市乡村风貌的“千城(村)一面”。对数字信息技术带来的“地方消弭”,雷尔夫同样做了批判。他指出,通过大众传播等过程表现出来的对大众价值观或技术不加批判的接受,对以效率本身作为目的压倒一切的关注,破坏了个人和文化所依存的地方,用匿名的空间和可交换的环境随意取代了世界上各种重要的地方。②数字时代对“地方消弭”的担忧要比以往来得更加迫切。

首先,数字信息技术扩张带来“附近”(25)Xiang Biao, “The Nearby: A Scope of Seeing”, Journal of Contemporary Chinese Art, 2021, 8(2-3), pp.147-165.的消失。项飚提出的“附近”,指的是地理空间上离某地不远的地方,数字信息技术的发展把现代个体关注日常生活和宏大叙事关联在了一起,但是对中间的“附近”漠不关心,对“附近”无法形成叙述的愿望和能力,甚至对其进行有意的贬斥。随着这种叙事能力的缺失,社会团结变得松散并趋于“瓦解”(26)董山民、赵英:《“附近”的消失与再造——反思技术扩张时代的社会团结》,《福建论坛(人文社会科学版)》,2021年第3期,第33-43页。。在地理学尺度视角下,现代个体关注“身体”和“全球”两个极端尺度,而忽略了“地方”的中端尺度。就数字文化产业而言,现代个体愿意关注各类数字技术带来的“全球梵高展”,关注朋友圈里大家转发的各类视频,但是鲜少关注社区举办的各类文化活动。这不仅是地方的消解,也是自我的消解。

其次,数字时代人工智能算法加剧受众对地方认知的趋同。数字时代人工智能算法的广泛使用能更精确地为每个用户提供自己想看的新闻、文章,但是算法的过度使用造成个体信息接收渠道的收窄和固化,形成信息茧房。(27)喻国明、方可人:《算法推荐必然导致“信息茧房”效应吗——兼论算法的媒介本质与技术伦理》,《新闻论坛》,2019年第6期,第14-18页。当前的智能算法能够识别哪些文章更受欢迎,却不能判断一篇文章的质量,加之人性天然存在猎奇、审丑、惰性、窥私、逃避压力的特点,这给智能推荐算法以可乘之机,导致有价值的新闻、知识、信息被边缘化,低俗、媚俗的信息却被大范围快速传播,造成了人们对不同地方的了解、思考、分析也趋向于统一。这种算法带来的趋于统一化的“区域地理描述”在一定程度上加剧了整个人文科学中广泛存在的“再现危机”(crisis of representation)(28)Gregory Derek, “Areal Differentiation and Post-Modern Human Geography”, Horizons in Human Geography, Gregory Derek, Rex Walford eds., Barnes &Nobel Books, 1989, pp.67-96.。现代个体对地方的理解成为媒介算法再现的简单回溯,缺乏刻画地方的途径和手段,更缺乏挖掘的动力。

最后,公众议程的消解加速了地方消弭。随着时间的推移,智能算法会消解人的抵抗意识和自主意识,会对现有的抽象性、理论性、规范性的符号系统和话语体系进行解构和重组,会使得人们对以总体性和普遍性为特征的公众议程和主导意识形态抱以冷漠、怀疑甚至是抗拒的态度。(29)张林:《智能算法推荐的意识形态风险及其治理》,《探索》,2021年第1期,第176-188页。现代个体对特定信息偏听偏信,人们在商讨地方公共议题时越来越缺乏共同的视角。(30)彭兰:《假象、算法囚徒与权利让渡:数据与算法时代的新风险》,《西北师大学报(社会科学版)》,2018年第5期,第20-29页。每个人的世界图景都只是他们自己所希望看到的,而不是世界本来应该拥有的样子,其对“地方”的理解趋于碎微化、浅表化。

于是,数字全球化时代中的地方为了挣脱数字化可能带来的“相对统一”,开始比以往更追求地方的“独特性”。传媒视角下的地方营造从“传者本位”转向“需者本位”,用户的需求从总体上得到了更大程度的“扩容”与满足,用户在传播领域的主体性地位得到了根本性的提升。(31)喻国明、韩婷:《算法型信息分发:技术原理、机制创新与未来发展》,《新闻爱好者》,2018年第4期,第8-13页。一方面,地方越来越依赖于在线的智能算法营销导流和留住顾客,打造“网红城市”“网红景点”,这也造成了“过度营销”,出现了现实世界与虚拟世界不相匹配的“过度营造”。另一方面,地方又比任何时代都更加努力地挣脱算法的束缚,挖掘、寻求、塑造自己的地方性,数字文化产业发展正是其中的重要途径。这也意味着,本就是内容与技术相互加持的数字文化产业,要想真正实现线上线下融合,扩大优质数字文化产品供给,就要在产业发展与地方营造的协同发展过程中实现价值共创,将当地历史和全球模式进行新的美学融合,努力使在地的文化资源更具识别度,也更具有价值。那么,究竟应该如何推动数字文化产业与地方营造的协同发展便成为本文研究的核心命题。

四、 基于产业集聚的数字文化产业与地方营造的协同发展与反思

(一)协同发展的“规范范式”

数字文化产业与地方营造协同发展的“规范范式”,是将“数字文化产业”作为产业部门之一,着重探讨数字文化产业在空间的集聚与发展。“规范范式”中的数字文化产业与地方营造的协同发展,即通过数字文化产业的发展,推动地方抢占“全球—地方”网络中的“结构洞”位置。数字经济集群越来越偏向于在全球创意中心和科技创新中心集聚。(32)Edward E. Leamer, Michael Storper, The Economic Geography of the Internet Age, Springer, 2014, pp.63-93.

数字产业的集聚仍遵循马歇尔(Marshall)集聚经济模式和雅各布斯(Jacobs)城市经济模式。前者认为集聚会带来专业化的外部性,集聚可以使得企业获得专业化的劳动力市场,有利于扩大不可贸易的中间投入品,促进企业间的知识分享。(33)Alfred Marshall, Principles of Economics, MacMillan, 1920, pp.503-505.后者认为集聚会带来多样化的外部性,地区产业和多样化有利于创新知识的溢出,并可提供多样化的劳动力市场。(34)Jane Jacobs, The Economy of Cities, Vintage Books, 1970, pp.162-176.文化产业的集聚同样遵循这样的规律,大量理论文献和案例研究都对此做了论证。(35)Allen Scott, “The Craft, Fashion, and Cultural-Products Industries of Los Angeles: Competitive Dynamics and Policy Dilemmas in a Multisectoral Image-Producing Complex”, Annals of the Association of American Geographers, 1996, 86(2), pp.306-323.数字文化产业被视为数字文化企业的集聚,同样遵从这样的规律。(36)黄蕊、李雪威:《文化产业虚拟集群的形态特征与空间解构研究》,《学习与探索》,2021年第10期,第146-153页。

具体而言,数字文化产业与地方营造的协同发展过程可以按照克里斯·吉布森(Chris Gibson)“规范的文化经济”范式进行拆解:一是将数字文化产业视为地方文化经济转型的抓手,推动传统产业的数字化转型,促进文化产品商品化,形成地方文化IP(知识产权),进而转化为象征性符号辐射影响到地方各个领域;二是进行地方氛围营造,构筑扎实的基础通信设施(包括新基建),在城市更新进程中,引入各类让人充满好感的、富有生活气息的创意业态,建设相应的舒适物(amenity),以吸引“创意阶层”流动,进而形成数字文化产业所需的创意氛围;三是抓紧出台各类政策,激励数字文化产业集群的形成,重视奖励创新创意活动,鼓励跨地区合作,并最终积极地吸引“创意阶层”成为当地的常住居民,提高地方创新创意活力,进而反哺地方的营造,进一步促进数字文化产业发展。(37)Chris Gibson, Lily Kong, “Cultural Economy: A Critical Review”, Progress in Human Geography, 2005, 29(5), pp.541-561.

相较于生产端的地方营造过程,消费端的价值过程与伊丽莎白·克里德(Elizabeth Currid)关于“创意场景”的营造过程颇为类似,即地方通过正式或非正式的组织和社会活动成为消费场所—形成创意交换的节点—成为社会生产系统—在多样、开放和设施丰富的地段形成创意场景—形成共生的文化经济。(38)Currid Elizabeth, The Warhol Economy: How Fashion, Art and Music Drive, Princeton University Press, 2007, pp.88-110.数字文化产业体验属性较之一般的产业更为突出,一般通过AR、VR、MR、XR等数字技术与景区、街区、社区等地方空间充分结合。摒弃了生产模式导向下的地方锦标赛“最佳实践”做法,充分利用城市更新等政策手段,使得相对陈旧的基础设施依靠数字技术得以焕然一新,并让这些场景成为创意发酵的容器,构建地方营造的引擎。但在数字文化产业内容植入地方的过程中,是否与在地文化结合成为数字艺术创新创意场景遇到的问题。从学理上讲,只有对不同地方文化需求进行详细调查,了解地方的文化传统和居民的文化参与需求,才能构建具有本土特色的文化场景。(39)温雯、戴俊骋:《场景理论的范式转型及其中国实践》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》,2021年第1期,第44-53页。但脱离了“规范范式”就意味着“非标准”,无法快速地在各个地方进行文化内容的复制,无法达到资本设想的规模化的“投入产出比”效果。因此,“超地方”的“数字艺术”地方植入模式更受欢迎,代表性的如teamLab无相艺术空间,其不拘泥于在地文化,以创新的数字艺术形式实现地方营造的目的,其底层逻辑是,当类似的数字艺术舒适物达到一定的关键数量后,会产生质变的效果。

从实践面看,数字文化产业与地方营造协同发展的“规范范式”颇受欢迎,核心在于其举措对地方政府来说驾轻就熟,易于落地。政府在文化生产活动中发挥了强有力的组织调控作用,依靠相应政策手段推动新型基础设施建设和人才集聚,符合地方政府自上而下的地方营造目标。国家层面先后出台了《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,各地方政府陆续出台了《成都市数字文化创意产业发展“十四五”规划》《深圳市龙华区促进数字文化产业发展的若干措施》等专项政策或行动计划。成都、大连、杭州、南京、深圳、武汉、西安等城市均出台了相关政策,对当前地方政府推动数字文化产业地方营造协同发展的“规范范式”导向进行了佐证。生产端数字文化产业与地方营造的协同发展,重点围绕着数字文化产业集群打造、数字文化产业生态体系建设、数字文化科技提升、数字文化产业人才和资本要素吸引展开。消费端的地方营造紧密围绕着数字公共文化资源整合、地方数字文化展示消费、数字技术在地方文化应用场景落地等展开。

(二)对“规范范式”的反思

“规范范式”的数字文化产业与地方营造协同发展抓住了数字经济地理的核心悖论,尽管数字信息技术进步使得交易无处不在,相应的数字信息技术服务似乎在全球任何一个信息基础设施完善的地方都可以办到。但是,以信息技术为驱动的数字经济或创意产业是由生产要素驱动,而非市场驱动,顶尖创意人才、信息技术人才的分布决定了以数字文化产业为代表的高端服务业分布。(40)Moriset Bruno, Edward J. Malecki, “Organization Versus Space: The Paradoxical Geographies of the Digital Economy”, Geography Compass, 2009,3(1), pp.256-274.此外,数字信息技术本身(包含算法、数据中心、新一代互联网)需要集聚以寻求高频交易中的规模经济和低延迟。(41)Haberly Daniel, Dariusz Wójcik, “Earth Incorporated: Centralization and Variegation in the Global Company Network”, Economic Geography, 2017, 93(3), pp.241-266.只有在有利的政策环境的作用下,这些集聚外部性才能发挥其全部作用。(42)James Ash, Rob Kitchin and Agnieszka Leszczynski, Digital Geographies, Sage, 2019, pp.210-222.

在数字化的语境下,以往物理空间的线下集聚转变成为“虚拟集群”(eClusters)(43)David H. Brown, Nigel J. Lockett, “Engaging SMEs in E-Commerce: The Role of Intermediaries within eClusters”, Electronic Markets,2001,11(1), pp.52-58.。虚拟集群是借助先进通信技术和互联网络,利用正式与非正式契约使相互关联的企业与组织机构之间产生依存关系,在虚拟空间中实现合作创新、风险共担与共同发展的一种集聚体。(44)吴文华、张琰飞:《技术标准联盟对技术标准确立与扩散的影响研究》,《科学学与科学技术管理》,2006年第4期,第44-47页, 第53页。虚拟集群使得马歇尔外部性呈现几何级放大,虚拟集群的集聚容量在理论上可以容纳无限多企业,不再拘泥于有限的物理空间;地理集聚形成的专业劳动力市场转变为人才就业的“巨大蓄水池”,知识的溢出效应更为显著。而且,虚拟集群的产业多样化程度远超线下集聚的产业多样化程度,且显著放大了雅各布斯的多样化外部性。(45)谭洪波、夏杰长:《数字贸易重塑产业集聚理论与模式——从地理集聚到线上集聚》,《财经问题研究》,2022年第6期,第43-52页。这当中,中小微企业通过互联网形成虚拟产业集群后,不仅分享了地理产业集群带来的优势,而且还能通过互联网形成有效的网络治理,信息传递的效率更加高效,信用得到增强。(46)宋华、卢强:《基于虚拟产业集群的供应链金融模式创新:创捷公司案例分析》,《中国工业经济》,2017年第5期,第172-192页。

一般而言,虚拟产业集群的形成与演进具有显著的平台驱动、形成社区、发展成无边界的产业生态体系等三个典型的阶段。(47)陈小勇:《产业集群的虚拟转型》,《中国工业经济》,2017年第12期,第78-94页。当进入社区化乃至产业生态体系阶段,特别是在Web3.0的驱动下,去中心化组织得到了迅猛发展,原来需要面对面获得的隐性知识变得更容易获得;且企业发展所需要获得的多样化外部性不需要拘泥于某个特定的节点。地方之于数字文化企业的价值是嵌入全球生产网络的接口,地方之于数字文化从业者而言是一个不需要过多互动的“空间”,削弱了对“规范范式”所试图带来的创意阶层的吸引力。地方独特价值的吸引力容易被线上虚拟空间社群所替代。

数字文化产业的发展得益于互联网商业模式。中小微企业能够以低成本甚至零成本地加入互联网平台,与其他参与者协同预测、开发、生产、同步、配送产品和服务,满足分散动态化的客户需求。(48)宋华、卢强:《基于虚拟产业集群的供应链金融模式创新:创捷公司案例分析》,《中国工业经济》,2017年第5期,第172-192页。但要素富集的中心城市叠加政策、经济和媒体要素资源,可能导致文化资源丰富但缺乏要素吸引能力的城市被约束成为全球创意价值链中大量受捕获的“场景端口”,大部分地方的文化权力和话语表征显得“不重要”“边缘化”,甚至被“忽略不计”(49)Avraham Eli, Anat First, “Media, Power and Space: Ways of Constructing the Periphery as the ‘Other’”, Social &Cultural Geography, 2006, 7(1), pp.71-86.。这也在一定程度上导致了数字文化产业“中心—边缘”全球布局的进一步极化。全球网络城市中占据中心地位的城市其话语权更强,而中心城市以外的其他中小城市及广大乡村地区则成为中心城市数字文化产业模式转化应用的“场景”,成为文化生产的“其他地理学(the other geographies)”(50)Cole Alexander, “Distant Neighbours: The New Geography of Animated Film Production in Europe”, Regional Studies, 2008, 42(6), pp.891-904.和“边缘故事”(51)Chris Gibson, “Guest Editorial — Creative Geographies: Tales from the ‘Margins’”, Australian Geographer, 2010, 41(1), pp.1-10.的讲述者。

诚如阿伦·斯科特所言:“地方不仅仅是狭义上的文化研究的焦点,还应该是社会生产循环的漩涡,漩涡当中不断循环生成关键的文化能力。”(52)Allen Scott, “The US Recorded Music Industry: On the Relations between Organization, Location, and Creativity in the Cultural Economy”, Environment and Planning A, 1999, 31(11), pp.1965-1984.基于“产业集聚”的规范范式容易将数字文化产业与地方营造的共创的价值“经济化”,弱化了数字文化产业具有的“内容导向”,忽略了数字文化产业应含括的地方现实和历史脉络,忽视了被“数字鸿沟”遮蔽的地方多元景观。因此,我们亟待回归文化本位的建构视角,与规范范式下的数字文化产业与地方营造的协同发展形成互补。

五、 回归文化本位的数字文化产业与地方营造的协同发展

(一)回归文化本位的协同发展路径

通过上文对“去地化”忧思的思考及规范范式的反思,“文化本位”的协同发展思路之于基于集聚发展的规范范式的纠偏在于以下几点。

一是数字信息技术的发展逐步突破了地理的限制,但以数字信息技术为代表的新型基础设施布局是具体的、实在的、有聚集效益的,它的布局依然受到传统区位要素的影响。(53)张桐:《基于“中心—边缘”结构视角的区域协调发展研究》,《城市发展研究》,2018年第8期,第7-12页。地理并非无作用,而是以更隐秘的形式存在,如安德鲁·科普斯(Andrew Copus)提到的“无空间的边缘化”(aspatial peripherality),这是一种“中心—边缘”结构的新形态。(54)Andrew K. Copus, “From Core-Periphery to Polycentric Development: Concepts of Spatial and Aspatial Peripherality”, European Planning Studies, 2001,9(4), pp.539-552.各城市在推动数字文化产业与地方营造协同发展之前,首先要识别城市类型特征,分析城市自身究竟是数字基础设施较为完善、综合要素集聚的中心城市或是国家文化大数据体系的节点城市,还是数字基础设施相对不完善,科技、人才等要素并不富集,文化特色突出的资源优势型城市。各城市结合自身的类型特征分析是协同发展的基础。脱离城市类型特征,一味“强上”“抢上”数字文化产业项目或一股脑儿利用数字信息技术进行地方文化资源升级均不妥当。

二是不同类型特征的城市,要选择合适的发展路径模式。数字文化产业的主要路径是文化领域的数字产业化和文化产业数字化。按照国家文化大数据体系专网的部署,国家文化大数据由全国中心、区域中心和省域中心三级中心构成,受制于数字文化新基建和要素的空间分布,数字产业化的发展路径集中于这些具备数据要素基础的城市。从行政级别上看,一般为省会城市或副省级城市。这些城市依托数字文化产业的富集,达到地方产业数字化升级、数字文化舒适物打造和地方创新创意氛围营造的目的。其他城市大多具备一定的特色文化资源,可以通过“数字超市”或者数字文化场景分润,但核心还是依托传统文化产业,特别是特色文化产业的数字化来实现数字文化产业与地方营造的协同发展。

三是需要重新认识、识别、强化数字文化产业之于地方的价值贡献。2020年9月22日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话指出,衡量文化产业发展质量和水平,最重要的不是看经济效益,而是看能不能提供更多既能满足人民文化需求,又能增强人民精神力量的文化产品。数字文化产业的价值认知是要坚持把社会效益放在首位,坚持社会效益和经济效益相统一。数字信息技术突破地理限制,但是文化是有在地性的。哪怕是“超地方”的前卫艺术、数字艺术,创作者们也会从其成长的环境中得到涵养。数字文化产业“双效统一”对于地方的价值,在于通过数字文化产业与地方营造的动态的、可持续的协同发展,实现文化的创造性转化和创新性发展,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

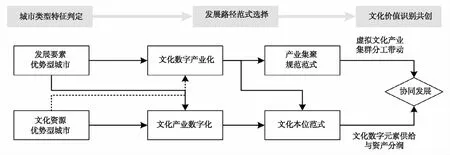

对此,本文提出了回归“文化本位”的协同发展路径,这里的“协同发展”不仅是城市数字文化产业与地方营造的协同发展,也是为突破数字信息化可能强化的“中心—边缘”结构,实现少部分要素优势型城市与广大资源优势型城市间的协同发展(见图1)。其具体路径为:第一步,进行城市类型特征判定,突破现有“中心城市”和“边缘城市”的“二分法”,按照城市发展数字文化产业优势禀赋,划分但不拘泥于“发展要素优势型城市”与“文化资源优势型城市”。

图1 数字文化产业与地方营造协同发展总体思路

第二步,在全国尺度上对各个城市的结构性类型特征进行梳理,对地方数字文化产业发展潜力与地方资源禀赋的耦合协调度评估后进行更为翔实的分类。

第三步,发展路径范式选择,在结合文化数字产业化和文化产业数字化道路基础上,对有条件实现文化数字产业化的发展要素优势型城市,优先选择产业集聚的规范范式,从生产端与消费端实现数字文化产业与地方营造的协同发展。应用现有技术助推广大文化资源优势型城市文化产业的数字化,按照地方性识别方法,进行地方特色文化遴选,更好助力数字文化产业提升地方文化价值的目标诉求。要素优势型城市也可以在规范范式基础上回归文化本位范式,“双轨并举”,更好地实现协同发展。

第四步,文化价值识别共创,在文化本位范式指导下对地方文化价值予以精确识别。要素优势型城市利用数字文化产业平台化发展方式,通过建设虚拟文化产业集群来实现文化数据创新创意与支撑城市文化资源数据采集清洗、标注关联等产业链分工,带动支撑城市更多参与国家文化大数据体系下的文化数字产业化链条中;同时,利用广大文化资源优势型城市依托自身历史文化和特色文化资源,搭建“数字文化基因库”,关联“数据超市”,实现文化数字资源向数字资产的转化,进而通过在机构用户端(B端,如各类地方数字文化体验中心、体验园)和消费用户端(C端,如电脑、手机、VR等应用)搭建的各类共享和分发平台,实现不同地方参与主体的价值共创和文化数字资产的分润,最终实现城市数字文化产业与所在城市地方营造的协同发展、不同类型城市的协同发展。

(二)文化本位范式的核心——地方性识别

本文学理基础是地方性,数字文化产业与地方营造协同发展的文化本位范式,本质上是各地方特色文化产业打造过程中对“地方性”的遴选、挖掘、建构、传播的过程。文化产业数字化要找到的“地方性”就是地方特色文化产业增长的“源头”(germ)(55)Mizzau Lorenzo, Fabrizio Montanari, “Cultural Districts and the Challenge of Authenticity: The Case of Piedmont, Italy”, Journal of Economic Geography, 2008, 8(5), pp.651-673.。地方文化产业的数字化对象需要在地化的产物,只有具有独特性和在地性,才能够真正从地方内部资源出发来促进地方营造,进而发展地方的经济和文化。(56)张帆:《台湾地方文化产业发展状况研究》,《福建论坛(人文社会科学版)》, 2008年增刊第2期,第49-51页。发展数字文化产业必须重新发掘地方历史性基础及文化特色,通过对独特的且对地方有重大价值的文化景观的数字化来凝聚地方认同。只有紧紧依托地方特色文化资源的数字化,才能不断增强地方自身的话语权、竞争力、吸引力和辐射力。(57)王淮梁、刘桂:《我国地方文化创意产业的发展策略》,《装饰》,2008年第7期,第90-92页。

文化产业数字化思路下的“地方性”遴选方式如下:一是周尚意教授提出的地方“三大本性”的遴选方法。地方性既然作为其他地区无法复制的区域特点,地方的唯一性源自地方的“三大本性”。地方的第一本性是地方在某个时段内的自然特点,这些特点由地球系统的整体发展所决定。如地方的地貌、气候、水文、生物等自然要素组合。地方的第二本性是人们在某个地方长期积累的人类物质财富的组合,如历朝历代在地方积累下来的城市基础设施和建筑群。地方的第三本性来自在这里发生的历史事件,这些也是其他地区无法复制的。(58)周尚意:《区域三大本性与主体性》,《地理教育》,2015年第6期,第1页。同时,地方“三大本性”不是一成不变的,地方是开放的,在参与全球和地方的互动建构过程中,需要不断厘清地方过去、现在和将来的关系。(59)Doreen Massey, “Places and Their Pasts”, History Workshop Journal, 1995, 39(1), pp.182-192.因此,在文化产业数字化背景下的地方遴选需要将时间维度纳入其中,整合地方独特的文化资源价值系统和持续演化系统。(60)Doreen Massey, Spatial Divisions of Labour:Social Structures and the Geography of Production, MacMillan, 1984, pp.21-22.故基于地方性理论的地方文化产业选择,可以视为判定所选的数字文化产业内容能否在地方的历史演变过程中获得更大尺度上的地方唯一性。

二是在“三大本性”基础上的拓展,按照“四层一体”方法剖析该地方生计层、制度层、意识形态层和自然层之间的关系,进而确定地方的独特性。(61)周尚意:《四层一体:发掘传统乡村地方性的方法》,《旅游学刊》,2017年第1期,第6-7页。该方法对“三大本性”的提升在于“四层”整合成“一体”,识别并整合成“一体”的地方性,构成数字文化产业与地方营造协同发展的基础。

三是在综合上述两种方法的基础上,提供数字文化产业之于地方价值判定的“可持续性—尺度唯一性”( sustainability-scale speciality)的3S模型(62)戴俊骋、周尚意:《城市工业区社会文化空间的求变与求存》,东南大学出版社,2016年,第160-162页。(见图2)。该模型纵坐标的“可持续性”用来评价地方营造效果是否达到可持续发展的目标。横坐标的“尺度唯一性”度量的是数字文化产业在发展过程中是否建构或强化了地方性,且该地方性在不同尺度上具有唯一性,在尺度上升的过程中仍然具有独特稀缺的文化价值。在实操中尺度唯一性一般可以转化为不同行政级别(如中国语境下的中央、省、县、乡等不同行政级别)上的唯一性。数字文化产业与地方营造的协同发展路径,实际上是一个从原点往坐标轴右上角不断提升的过程,既实现了数字文化产业与地方营造协同发展的综合可持续效果,也尽可能地消解了数字文化产业的“去地化”风险,能在更大尺度上凸显不同地方文化的特色价值。

图2 可持续性—尺度唯一性的3S模型

具体做法上,首先,在识别城市地方性基础上搭建地方“文化基因库”,这是国家文化大数据建设的重要组成部分,是国家文化数据化战略的出发点,也是文化本位范式下数字文化产业与地方营造协同发展的基础。从国家到地方“文化基因库”的建设均可以参考“三大本性”和“四层一体”的遴选建设思路。数字产业化的核心是“数据要素”,数据要素不囿于本地方,而同样有“超地方”的数据要素。要实现“超地方”的数字产业化思路下的协同发展路径,可以充分依托“三大本性”方法中地方第三本性建构和赋能过程,即把地方数字文化产业发展产生的优质内容文本作为地方营造的重要来源,通过在文本中再现当地的特色景观、日常生活实践和业已消失的文化来赋能地方营造,实现文本对地方性的强化。(63)唐顺英、周尚意:《浅析文本在地方性形成中的作用——对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理》,《地理科学》,2011年第10期,第1159-1165页。其次,不断在地方数字文化产业发展过程中“塑造”三大本性,既包括党的二十大报告中涉及的“重大文化产业项目带动”,即第二本性的塑造,也包括临时性的节事会展,利用事件来塑造地方的第三本性。最后,可利用3S模型来评判数字文化产业与地方的协同发展情况,凸显“双效统一”的文化价值。

六、 余论:文化地理学之于数字文化产业的学科贡献

回归文化地理学的学科本位,文化地理学对数字文化产业等产业的研究与农业地理、工业地理、商业地理等人文地理学其他分支学科研究产业的视角不同。其他地理学研究产业以现状考察为出发点,阐释具体产业内部系统的空间分异现象与规律,并不追溯其历史及其在更大社会背景中的文化意义。文化地理学则抽取其中的文化进行考察,侧重于研究产业发展过程的文化演变,特别是其文化内蕴及其对其他地理环境因素乃至整个区域社会生活的影响。(64)江金波、司徒尚纪:《论我国文化地理学研究的前沿走向》,《人文地理》,2002年第5期,第49-56页。目前,文化地理学对区域产业的研究主要集中在宏观尺度(一般是国家或大区域)以及微观层面(集中于企业)上的应用。宏观尺度上典型的如日本模式研究,二战后日本能够后来居上而成为世界经济大国,与日本人的纪律性、敬业精神、讲效率、重方法以及浓郁的集体主义文化价值观有关。(65)Oliver Nick, Barry Wilkinson, The Japanization of British Industry, Blackwell, 1988, pp.71-73.从国家制度文化看,如二战后崛起的三种经典发展模式“盎格鲁—撒克逊模式”“苏联模式”“德国莱茵模式”(66)Hutton Will, The State We’re in, Cape, 1999, pp.68-69.。微观尺度则集中在探讨企业文化上,如对戴尔、微软、施乐等案例的研究。(67)Erica Schoenberger, “The Management of Time and Space”, Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman and Meric S. Gertler, The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, 2000, pp.317-332.

上述宏观和微观尺度中的研究颇多,莫力克·格特勒(Meric Gertler)提出的地方生产文化视角则是重塑数字文化产业与地方营造协同发展的关键。他提出地方生产文化的三大核心理论:一是重新发现生产体系中的“地方性”;二是学习范式的产生和区域文化的思想;三是摸清地方生产体系的演化动力。(68)Meric S. Gertler, 2003. “Culture Economic Geography of Production”, Kenneth Anderson, Mona Domosh, steve Pile, et al., Handbook of Cultural Geography, Sage, 2003, pp.158-183.就数字文化产业而言,这意味着即便是数字技术带有的“超地方”属性,仍然要重点关注地方生产文化,重视产业发展与地方营造的互塑影响,追踪地方营造过程中生成的独特的物质景观、创意氛围、集群环境、社会关系网络等因素与数字文化产业发展之间如何相互影响。(69)李蕾蕾:《文化经济地理学进展与“项目网络地理学”的提出》,《人文地理》,2010年第2期,第1-7页。对此,本文提出“文化本位范式”,旨在论证从中央到地方在推动数字文化产业发展的同时不要忽略文化的在地性特征,应让数字文化产业真正赋能地方文化的创造性转化和创新性发展,让地方营造更好地为数字文化高质量发展打造创新环境和创意氛围。从文化地理学学科研究范式上,试图呼应时空混杂性的新颖范式,重视新全球化和中国的经验基础,丰富理论假设和优化理论范式中开展更多本土文化地理学研究。(70)郭文:《中国文化地理学的研究范式:争论、张力与延展》,《地理科学》,2023年第1期,第50-60页。

总之,本文从文化地理学的“地方”视角提出了数字文化产业、去地化与地方营造的议题,反思了当下数字文化产业发展模式。回归“文化本位”的协同发展范式,既能在信息技术发展带来的“去地化”忧思中突围,也是对“产业集聚”的协同发展模式的补充与完善。文化地理学的地方理论可以丰富当前数字文化产业的研究,为数字文化产业与地方营造实现“双效统一”的协同发展提供新的视角,也为探索物质文明和精神文明相协调的中国式现代化道路提供了有力参考。