文化创新对数字创意产业发展的影响研究

——基于空间杜宾模型的实证检验

2023-11-17李琼

李 琼

(湖北大学 艺术学院, 湖北 武汉 430062)

一、引言

20世纪90年代以来,数字技术的快速发展给文化产业带来了深刻变革,集中体现在文化、信息和通信三大产业融合发展形成的数字创意产业。数字创意产业是技术与内容相互融合的新型产业形态,是以创意内容为核心,依托数字技术进行创作、生产、传播和服务,引领新供给、新消费的新型产业形态(1)臧志彭:《数字创意产业全球价值链重构——战略地位与中国路径》,《科学学研究》2018年第5期。。自2016年《政府工作报告》首次提出“数字创意产业”并将其纳入战略性新兴产业范畴以来,我国数字创意产业取得了显著发展,产业集群逐渐形成,产业范围延伸,产业规模逐年攀升,总体产业规模于2022年跃居全球第二(2)国家互联网信息办公室:《数字中国发展报告(2022年)》,2023年5月22日,http://www.cac.gov.cn/2023-05/22/c_1686402318492248.htm?eqid=e96428 5800089bd400000004646d59f6”,2023年5月25日。。但是,我国数字创意产业在世界数字经济产业链上仍然缺乏核心竞争力,尤其在文化创新方面,存在着创新力度不足、内容质量不高、文化内涵不足、精品力作不多等问题。

在学界对于数字创意产业的研究中,有关文化创新的研究也相对薄弱。与数字创意产业相关的研究主要可分为三类:一是数字创意产业的影响因素。国内外学者认为数字创意产业的发展主要受到人才、技术、社会、技能、政策、基础设施、经济、创意环境、商务环境、知识产权保护等多种因素的影响(3)R.Florida,“The Rise of the Creative Class:And How It’s Transforming Work,Leisure,Community and Everyday Life”,Canadian Public Police,Vol.29,No.3,2003;E.Glaser,“Review of Richard Florida’s the Rise of the Creative Class”,Regional Science and Urban Economics,Vol.35,No.5,2005;D.M.Nonini,“Is China Becoming Neoliberal?”Critique of Anthropology,Vol.28,No.2,2008;文嫮、胡兵:《中国省域文化创意产业发展影响因素的空间计量研究》,《经济地理》2014年第2期;王志成等:《城市发展创意产业的影响因素分析及实证研究》,《中国工业经济》2007年第8期。。二是数字创意产业发展指标测度。目前学术界没有形成统一的指标评价体系。宏观层面集中于国家、省级数据,刘键等从环境、教育、市场、创新、成长潜力竞争力五个维度一级指标对7个国家的数字创意产业竞争力进行测度(4)刘键、白素霞:《中国数字创意产业竞争力分析及发展对策研究》,《宏观经济研究》2021年第11期。,车树林基于WIOD世界投入产出表公布的投入产出数据利用DEA-Malmquist方法测算出跨国数字创意产业全要素生产率(5)车树林:《全球价值链嵌入对数字创意产业高质量发展的影响》,《南京社会科学》2023年第5期。;微观层面以企业为研究对象,熊励等采用新钻石模型从内容原创、商业环境、信息基础设施、市场运行、技术创新、人力资本六个维度衡量产业竞争力,并采用问卷调查数据对上海数字内容产业竞争力进行了指数测度(6)熊励等:《数字内容产业竞争力指数评价体系研究——来自上海的实证》,《科技进步与对策》2014年第18期。。三是技术创新、商业模式创新对于数字创意产业的影响及其内在的作用机制。李文军等认为数字创意企业的技术与商业模式创新和创新绩效存在正相关关系(7)李文军、李巧明:《数字创意产业的技术创新与商业模式创新对企业绩效的影响——基于LDA法的创新测度与计量检验》,《重庆社会科学》2022年第7期。,P.Landon等从数字创意产业企业在其生命周期中所进行的商业模式创新进行了分析(8)P.Landoni,et al.,“Business Model Innovation in Cultural and Creative Industries:Insights from Three Leading Mobile Gaming Firms”,Technovation,Vol.92-93,2020.,F.Li采用案例研究法发现数字技术能够促进创意产业商业模式创新(9)F.Li,“The Digital Transformation of Business Models in The Creative Industries:A Holistic Framework and Emerging Trends”,Technovation,Vol.92-93,2020.。

通过文献梳理可以发现,当前关于数字创意产业文化创新的研究主要有以下几点不足:一是少有文献关注文化创新对数字创意产业发展的影响。文化创新作为驱动数字创意产业发展的本质要素,创新能力与创新效率必然会对数字创意产业发展产生重要推动力,但研究两者之间关系的文献却极为匮乏。二是文化创新概念不明晰导致文化创新测量困难,这也是导致相关实证文献寥寥无几的原因。三是以往研究大多是从宏观环境出发,尚未关注数字创意产业的空间相关性,而实际上,区域相关性引致的溢出效应对产业发展也具有重要促进作用。现有文献虽然关注到了数字创意产业集聚的溢出效应(10)孙智君、李响:《文化产业集聚的空间溢出效应与收敛形态实证研究》,《中国软科学》2015年第8期。,但是未有文献关注文化创新对于数字创意产业发展的空间溢出效应。

文化创新是数字创意产业的核心价值依托、产业竞争优势基点和产业发展的战略环节。基于此,本文将在理论机理分析的基础上,采用2012—2020年我国30个省、市、自治区(11)指台湾省、西藏自治区以及香港、澳门特别行政区以外我国30个省、市、自治区。的面板数据,检验文化创新与数字创意产业发展的因果关系,分析文化创新对数字创意产业发展的影响及其空间溢出效应,以期提升我国文化软实力和文化竞争力,为数字创意产业成为可持续发展的战略性新兴产业提供参考。依据2017年4月文化和旅游部颁布的《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》,数字创意产业的发展路径包括丰富数字文化创意内容和形式、创新数字文化创意技术和设备、提升创新设计水平和推进相关产业融合发展。本文所讨论的“文化创新”具体包括该《指导意见》中提出的“丰富数字文化创意内容和形式”和“提升创新设计水平”两个方面。本文可能的创新点有:第一,虽然政府指导意见和学界观点都认为,数字创意产业需要技术创新、文化创新、商业模式创新三维驱动(12)臧志彭:《数字创意产业全球价值链重构战略研究——基于内容、技术与制度三维协同创新》,《社会科学研究》2018年第2期。,但现有文献多着眼于技术创意与商业模式创新的影响,本文认为,文化创新对于数字创意产业发展的作用机理值得探究,并尝试探讨了文化创新对于数字创意产业发展的影响。第二,本文对文化创新的概念进行了界定,并运用超效率SBM模型进行测度,本文的研究选用外生性工具变量明朝进士人数作为文化创新的工具变量进行稳健性检验,丰富了文化经济学这一交叉领域的文献。第三,以往研究尚未关注到数字创意产业可能的空间相关性,本文在充分考虑这一空间相关性的基础上,运用空间面板计量模型探讨了文化创新对于数字创意产业发展的溢出效应。

二、理论机制与研究假说

(一)文化创新对数字创意产业发展的直接影响

文化创新作为一种创意手段,可以推动文化资源转变为资本,形成一种生产要素,促进文化资源的流通,进而有利于推动数字创意产业发展。在知识经济时代,文化是一种能带来巨大增值的资本,可以作为一种资源投入到生产中,通过不同于工业化的方式使得创意资源成为一种生产要素。在索洛提出的新古典经济增长模型中,资本增长源泉剔除劳动和资本的贡献,“索洛剩余”还包含着文化要素。文化创新通过文化资源的数字化和互联网的开放平台,弱化了文化资源的专用性和局限性,提高了文化资源通用性,加快了文化资源向生产要素转化的效率,为数字创意产业发展提供了文化基础。由于创意产业具有一个创意多样化利用(“一意多用”)的经济现象(13)王红亮、李国平:《从创意到商品:运作流程与创意产业成长——基于“一意多用”视角》,《中国工业经济》2007年第8期。,文化创新可以通过“一意多用”的方式使得数字创意产业价值倍增。例如,故宫博物院的数字文物资源,通过创意设计和营销推广将故宫文化转化为文化商品和文化服务,不仅促进了故宫文创事业的发展,也带动了整个文博行业和整个数字创意产业的发展。

H1:文化创新能够促进数字创意产业发展。

(二)文化创新对数字创意产业发展的间接影响

文化创新改变了传统的业务流程,不仅可以提高生产效率,而且还能够满足消费者多样化需求,有助于优化数字创意产业组织结构。首先,数字创意产业具有轻资产、高附加值的优势,通过创意内容的融入附带更多的文化内涵,实现与传统文化产业的差异化。其次,文化创新有助于产品流通和产品销售,使得数字创意产业可以将集中资源用于扩大再生产和交换,通过规模扩张实现产量增长,降低边际成本,提高边际生产力,从而加快数字创意产业转型升级。最后,文化创新广泛渗透于数字创意组织、内容、技术、理念、信仰与价值观(14)周荣庭、张欣宇:《数字创意产业融合发展研究》,《江淮论坛》2020年第2期。,可以满足消费者日益增长的文化需求,进而有益于优化数字创意产业结构。

中国地域辽阔,区域文化禀赋不同,经济发展水平和市场空间不一,文化创新对文化资源禀赋更强的省份对数字创意产业发展的促进作用有可能更大。另一方面,受到历史和社会等因素的影响,相较于内陆地区,沿海地区具有更强的创新倾向(15)赵子乐、林建浩:《海洋文化与企业创新——基于东南沿海三大商帮的实证研究》,《经济研究》2019年第2期。,并且沿海地区与国际交往更为紧密,有利于吸收和融合不同文化元素,为数字创意产业提供更多的创作灵感和市场机会。那么,文化创新对沿海地区数字创意产业发展促进作用可能要高于内陆地区。

H2:文化创新可以通过优化产业结构促进数字创意产业发展,并且在文化资源禀赋和区位优势差异的地区具有区域异质性。

(三)文化创新对数字创意产业发展的空间溢出效应

文化创新依托数字技术、网络技术以及现代媒体技术,具有渗透性和融合性的特征,能够超越地理空间距离和区域的束缚,实现跨地区的分工与合作,产生空间溢出效应,出现本地区数字创意产业发展水平也能影响其他地区数字创意产业发展的现象。外部性是空间溢出效应的产生条件(16)S.Mariotti,et al.,“Spatial Agglomeration of Multinational Enterprises:the Role of Information Externalities andKnowledge Spillovers”,Journal of Economic Geography,Vol.10,No.4,2010.,现有研究普遍认为数字创意产业具有空间溢出效应(17)孙智君、李响:《文化产业集聚的空间溢出效应与收敛形态实证研究》;黄永兴、徐鹏:《经济地理、新经济地理、产业政策与文化产业集聚:基于省级空间面板模型的分析》,《经济经纬》2011年第6期。。文化创新对数字创意产业发展存在人才、技术、知识等要素资源的溢出效应。例如,文化创新带来的科学技术人才(比如R&D人员)流进数字创意企业,通过运用数字化技术丰富文化创意内容和形式,推动专业技术的加速迭代和生产效率的快速提高,在提高区域内人才的市场价值的同时也为数字创意产业链发展提供创意知识和技术支撑。这些人才、技术和知识也可以用于其他产业,提高行业生产效率。文化创新不仅能够推动数字创意产业本身的发展,而且可以通过“一意多用”的乘数效应向邻近地区溢出(18)陈天宇、解学芳:《文化产业集聚提升了区域创新能力吗?——基于空间计量模型的实证检验》,《经济问题探索》2023年第3期。,从而为周边产业和社会经济领域带来创新和发展的机遇。

H3:文化创新对数字创意产业的影响存在正向的空间溢出效应。

三、模型建立与数据来源

(一)模型选取

1.超效率SBM模型。本文采用Tone提出的超效率SBM模型(19)K.Tone,“A Slacks-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis”,European Journal of Operational Research,Vol.130,No.3,2001.测度文化创新效率。表达式如下所示,每个决策单元均涉及投入向量x和产出向量yg,向量可表示为x∈Rm,yg∈Rs1,对应的矩阵分别为X=(x1,x2,…,xn)∈Rm×n、Yg=(yg1,yg2,…,ygn)∈Rs1×n。

(1)

(2)

2.模型设定。本文实证部分基准回归模型设定如下:

lnDCIit=α0+α1Cultureit+α3Zit+μi+λt+εit

(3)

其中,lnDCIit表示被解释变量数字创意产业发展,Cultureit表示核心解释变量测度出的文化创新效率,Zit表示控制变量,μi和λt分别表示省份固定效应和年份固定效应,εit表示随机扰动项。

如前文所述,本文在基准模型的基础上,实证检验文化创新对数字创意产业发展的驱动机制,构建中介效应模型如下:

instit=γ0+γ1Cultureit+γ2Zit+μi+λt+εit

(4)

其中,instit表示中介变量,为产业结构优化效应,通过γ1的显著性判断中介效应是否存在。考虑数字创意产业可能存在空间自相关性,本文构造空间自回归模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM),通过LM、LR和Wald检验来判断应当选择何种模型:

lnDCIit=α0+ρW×lnDCIit+θCultureit+ξ1Zit+μi+λt+εit

(5)

lnDCIit=α0+θCultureit+δW×vit+ξ1Zit+μi+λt+εit

(6)

lnDCIit=α0+ρW×lnDCIit+θ1Cultureit+θ2W×Cultureit+ξ1Zit+ξ2W×Zit+μi+λt+εit

(7)

其中,式(5)表示SAR模型,式(6)表示SEM模型,式(7)表示SDM模型。W×lnDCIit表示数字创意产业发展的空间滞后项,W×Cultureit表示文化创新效率的空间滞后项,W×Zit表示控制变量的空间滞后项,εit表示随机扰动项。

(二)变量设定

1.被解释变量。国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》对数字创意产业的统计范围进行了明确界定,主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务、数字创意与融合服务四个层次(20)国家统计局:《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),2018年12月31日,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5433037.htm,2022年3月2日。。数字创意产业有两个关键特征:其一,技术特征。数字创意产业的重要技术基础是以光纤宽带和4G/5G移动通信网络为代表的“有线—无线”整合性高速网络基础设施(21)陈睿:《推动我国数字创意产业发展研究》,北京:中国经济出版社,2019年,第36页。。数字创意产业作为信息技术产业与文化产业融合发展形成的新型产业,其发展依托于信息技术能力的发展。其二,创新特征。数字创意产业是创意密集的新型产业形态,以内容创新为基础,以知识产权为核心。因此,数字创意产业体现了科学技术与内容创新的深度融合与共生发展。一些学者对数字创意产业的测度进行了有益的尝试,魏巍等使用“数字创意产业专利申请总数”来测度数字创意产业技术创新(22)魏巍等:《中国数字创意产业技术创新空间关联网络演变特征及驱动因素研究》,《统计与决策》2023年第9期。。由于数字创意产业产值缺乏相应的统计数据,数字创意产业发展本身体现出了技术特征与创新能力,参考其研究范畴,本文采用数字创意产业专利申请总数取自然对数作为被解释变量的测度指标。

2.解释变量。国内外对文化创新的研究为数不多,现有研究主要关注“文化传承创新”、“文化融合创新”、“创新文化”以及“文化与企业创新”(23)文化部文化科技司:《文化创新蓝皮书:中国文化创新报告(2013)No.4》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第23页;M.Lounsbury,M.A.Glynn,“Cultural Entrepreneurship:Stories,Legitimacy and the Acquisition of Resources”,Strategic Management Journal,Vol.22,No.6/7,2001.。为了更好定义文化创新,本文首先对文化产业、创意产业、数字创意产业和文化创新四者进行区分。根据国家统计局2004年公布的《文化及相关产业分类》,文化产业是指为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合,而创意产业是一个与个人创造力、知识产权相关的概念,是超越文化产业的一种新型产业业态(24)厉无畏、王慧敏:《创意产业促进经济增长方式转变——机理·模式·路径》,《中国工业经济》2006年第11期。。数字创意产业延伸了文化产业边界,本质上是文化产业的数字化(25)李文军、李乔明:《改革开放40年我国文化产业发展历程及其取向》,《改革》2018年第12期。。文化创新体现文化与科技的结合,科技在改进社会生产效率、推动国际格局变化的同时,也在不断的改变着人们的思想理念、文化意识等。如前所述,本文定义的“文化创新”强调丰富数字文化创意内容和形式和提升创新设计水平,是指在已有文化内容上进行新的阐述,形成全新的内容体系,并依托高新技术支持,使文化内容转化为生产力,改变传统产业发展模式,推动产业发展,进而提升国家软实力与国际竞争力。

文化创新的测度在学术界是一个前沿问题,目前学术界对于文化创新的研究大多以定性分析为主,缺乏对于文化创新的定量测度。现有的文献主要是集中于构建文化产业高质量发展指数,《中国文化产业高质量发展指数(2022)》从投入水平和产出品质两个维度对全国各省市文化产业高质量进行了测度;喻蕾在此基础上从从产业创新、产业协调、产业开放和产业共享四个维度构建我国文化产业高质量发展评价指标体系,其中对于文化产业创新维度的衡量从创意资源和创新绩效构建了两个二级指标(26)喻蕾:《文化产业高质量发展:评价指标体系构建及其政策意义》,《经济地理》2021年第6期。。这为本文提供了启发性思路:由于创新活动的投入变量通常采用R&D经费支出和R&D人员全时当量表示(27)李习保:《区域创新环境对创新活动效率影响的实证研究》,《数量经济技术经济研究》2007年第8期;韩晶:《中国高技术产业创新效率研究——基于SFA方法的实证分析》,《科学学研究》2010年第3期。,本文引入文化创新投入与文化创新产出两个一级指标,采用超效率SBM模型对文化创新效率进行测度。文化创新的投入指标采用资本规模和人才供给两个二级指标:一是资本规模,即规模以上文化投入科技与研发的经费总额与地区生产总值的比值(28)根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2018)》,文化产业及相关产业划分为文化制造业、文化批发和零售业、文化服务业三个产业类别。考虑到数据的可比性、连续性和可获得性,本文采用“规模以上的文化制造业企业”统计口径。,二是人才供给,即规模以上文化制造业企业从事科技研发工作的人员数量;文化创新的产出指标采用经济效益和创新效益两个二级指标:一是经济效益,即规模以上的文化制造业企业产值,二是创新效益,即规模以上文化制造业企业专利申请量。表1列出了测度出的2012—2020年各省份文化创新效率排名情况,可以看出大体上呈现东、中、西梯度递减的趋势,其中广东、北京、江苏为我国文化创新效率最高的区域。文化创新效率高值主要分布在东部沿海地带,中、西部内陆地区的文化创新效率值普遍较低。可能的原因是:以广东、江苏、浙江、上海为代表的沿海地区经济发展水平较高,一方面为文化产业提供了财政和金融支持,另一方面也为文化创新提供了创意岗位。这样不仅能够满足本地大学生毕业需求,还能吸引大量外省毕业生在此就业,推动了本地区数字创意产业的发展(29)余文涛、吴士炜:《基于异质性视角的创意阶层区域分布的影响因素》,《北京理工大学学报》(社会科学版)2019年第4期。;以北京为代表的历史古都,具有浓厚的历史底蕴,当地政府通过挖掘当地的文化资源推广宣传,提供满足消费者需求的文化内容产品,有助于数字创意产业与其他产业融合,促进了文化资源转化为文化资本。

3.控制变量。本文纳入一系列控制变量:研发力度(gonvern),政府支持科技创新有利于促进数字创意产业发展,以科学技术支出与一般公共预算支出之比衡量;人力资本水平(lnhum)的提高有利于优化数字创意产业结构,以人均受教育年限的对数值衡量;经济发展水平(lnpgdp)为数字创意产业发展提供经济条件,以人均地区生产总值的对数值衡量;基础设施(lninfra),网络基础越完善,说明现代信息技术越先进,越有利于数字创意产业发展,以互联网宽带接入端口数的对数值衡量;市场对外开放程度(open)有利于文化产品与服务出口,拓展数字创意产业海外市场,以进出口总额占地区生产总值比重衡量;金融发展水平(finance)有利于数字创意企业拓展融资渠道,以地区金融业从业人员占每万人之比的对数衡量;产业结构高级化(ind)是推动数字创意产业发展的主要途径,以第三产业增加值与第二产业增加值之比的对数值衡量。

(表1) 30个省、市、自治区文化创新效率平均值

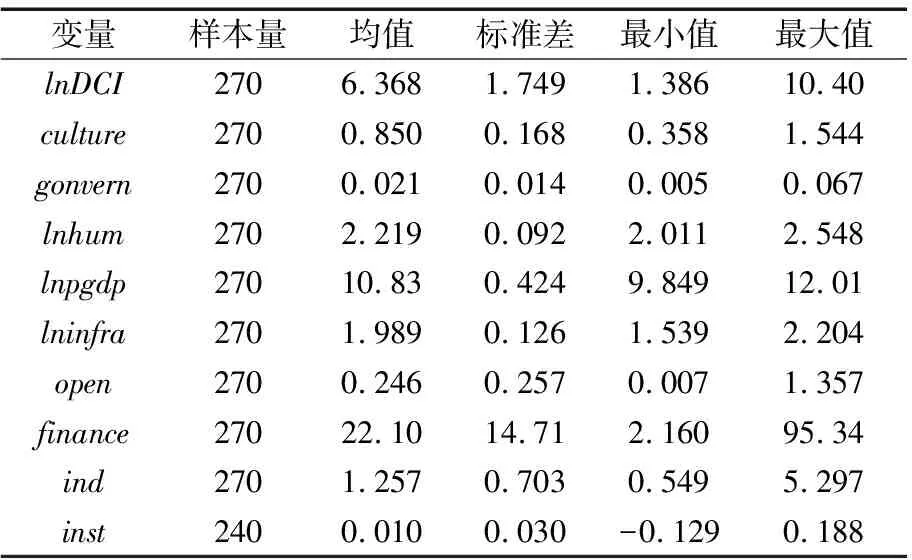

(表2) 描述性统计

(表3) 普通面板数据模型的估计与检验结果

4.机制变量。为探求加入文化创新对数字创意产业的影响机理,本文将产业结构升级(inst)作为机制变量进行探讨,以规模以上文化制造业企业产业增加值在地区生产总值中所占的比例衡量(30)由于缺乏2011年规模以上文化制造业产业产值数据,产业增加值只包含2013—2019年统计数据。。各变量的描述性统计见表2。

(三)数据来源及选择

由于《中国文化文物统计年鉴》中“规模以上文化制造业企业”统计口径缺乏2011年以前和2021年数据,为确保数据的连续性,本文选用2012—2020年数据。同时,由于西藏、香港、澳门和台湾相关数据缺失,本文的研究对象为这四地以外我国30个省、市、区、自治区。其中,数字创意产业专利申请数据来自全球专利数据库incoPat,文化企业专利申请数量来源于《中国科技统计年鉴》。经济数据来源于《中国文化文物统计年鉴》和中经网统计数据库。部分缺失数据采用相邻省份数据或插补法进行填补。为避免价格产生影响,涉及货币计量的变量以2012年为基年(指数=100)进行平减。

四、实证结果分析

(一)基准回归

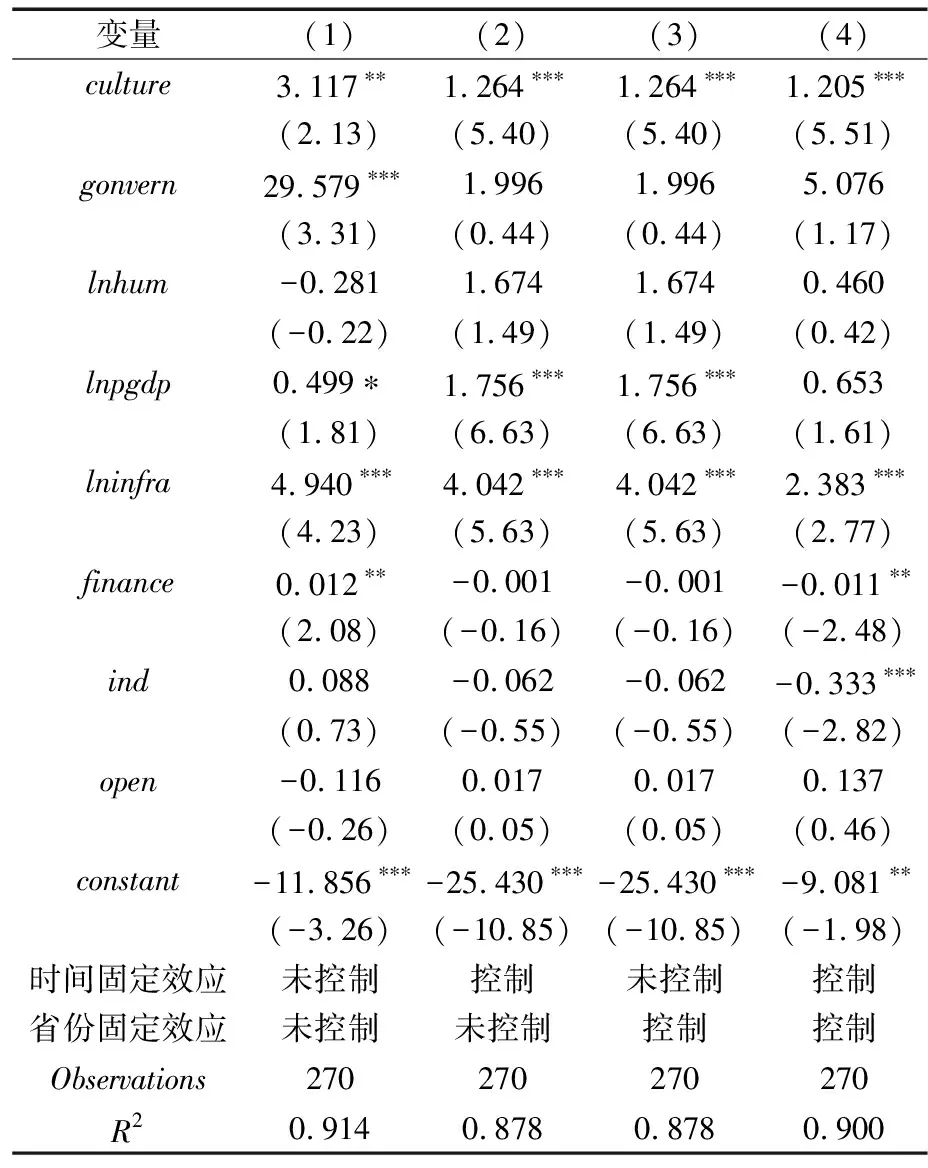

本文首先将数据纳入基准回归模型进行实证检验,表3给出了相应的回归结果。其中,第一列表示混合OLS结果,第二列表示时间固定效应结果,第三列表示个体固定效应结果,第三列表示控制个体和时间双向固定效应。可以看出,在四种模型下,本文的核心解释变量文化创新系数在1%的显著性水平下显著为正,假说1得到了印证。在第四列的回归系数中,文化创新的系数为1.205,这表明当文化创新效率提高1个百分点,数字创意产业发展将提高1.205个百分点。

(二)工具变量回归

文化创新体现为文化与科技的结合,而数字创意产业本身也具备技术与创新特征,所以二者之间可能存在互为因果的关系。例如,文化创新运用数字化的手段,推动数字创意产品迭代升级,改变数字创意产业生产、销售模式(31)王红亮、李国平:《从创意到商品:运作流程与创意产业成长——基于“一意多用”视角》。,推动数字创意产业发展。数字创意产业也会利用文化资源进行创新性融合,借助数字化流通使得文化资源不再受制于时间和空间的限制,实现全球范围内的共享和交流,通过国际化流通,进一步加强文化创新。因此,本文需要寻找合适的工具变量进行内生性检验。

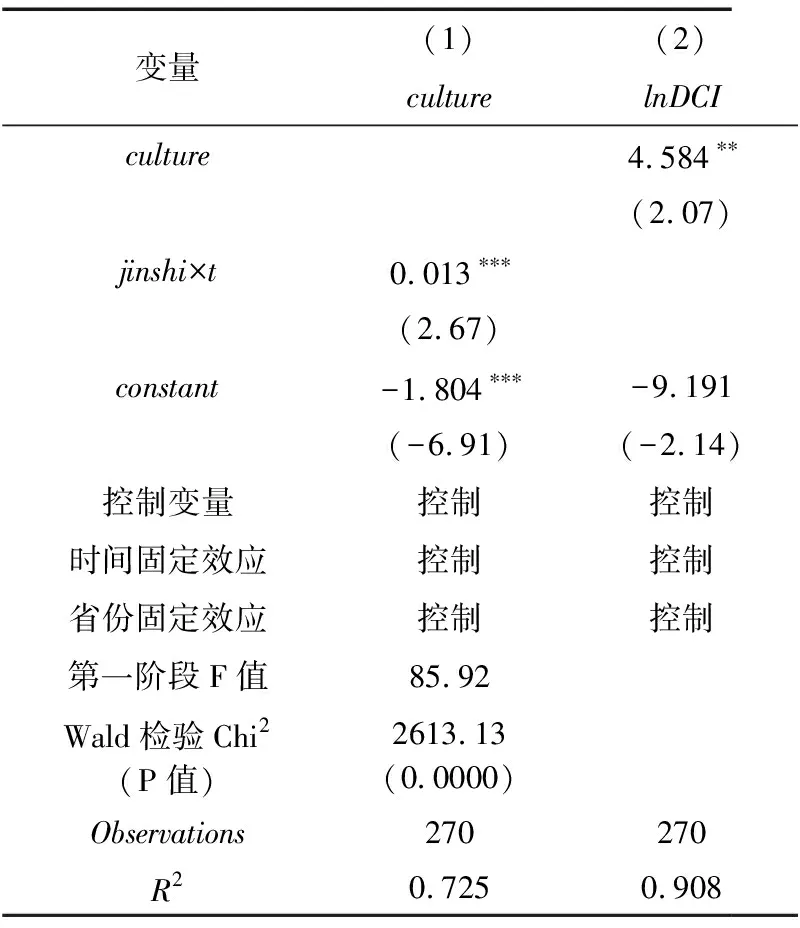

(表4) 工具变量回归

近年来,一些学者开始采用历史信息数据来考察文化等意识形态对企业行为的影响。本文借鉴才国伟等(32)才国伟、刘继楠:《文化:经济增长的源泉》,《中山大学学报》(社会科学版)2016年第5期。的研究成果,选择明朝进士人数(jinshi)作为文化创新的工具变量,数据来源于CNRDS数据库。一方面,明代进士人数反映了当时各地区教育水平,是文化发展水平的体现,它会影响当地的社会风气和文化生产,满足工具变量相关性的条件;另一方面,明朝进士人数作为历史信息数据具有客观性、稳定性特征,不会受到当前经济变量的影响,数字创意产业需要数字技术的支撑,该数据与数字技术无关,满足工具变量外生性的要求。因此,本文选择明朝进士人数作为工具变量是合适的。

为避免不随时间变化的工具变量在固定效应模型中难以应用,本文借鉴N.Nunn和N.Qian(33)N.Nunn,N.Qian,“US Food Aid and Civil Conflict”,American Economic Review,Vol.104,No.6,2014.的方法,通过构造出明朝进士人数与时间的交互项进行2SLS回归,表4展现了工具变量的回归结果。表4的第1列表示第一阶段回归结果,工具变量对文化创新具有显著的正向影响,Wald检验结果表明模型在1%水平上存在内生性问题,工具变量的t值为2.67,且第一阶段F值大于10,这表明可以拒绝工具变量弱识别的假设。第2列表示第二阶段回归结果,文化创新系数显著且估计系数为正,这表明在考虑潜在的内生性问题后,文化创新依然会对数字创意产业产生显著的正向影响,说明本文基准回归结果是稳健的。

(三)异质性分析

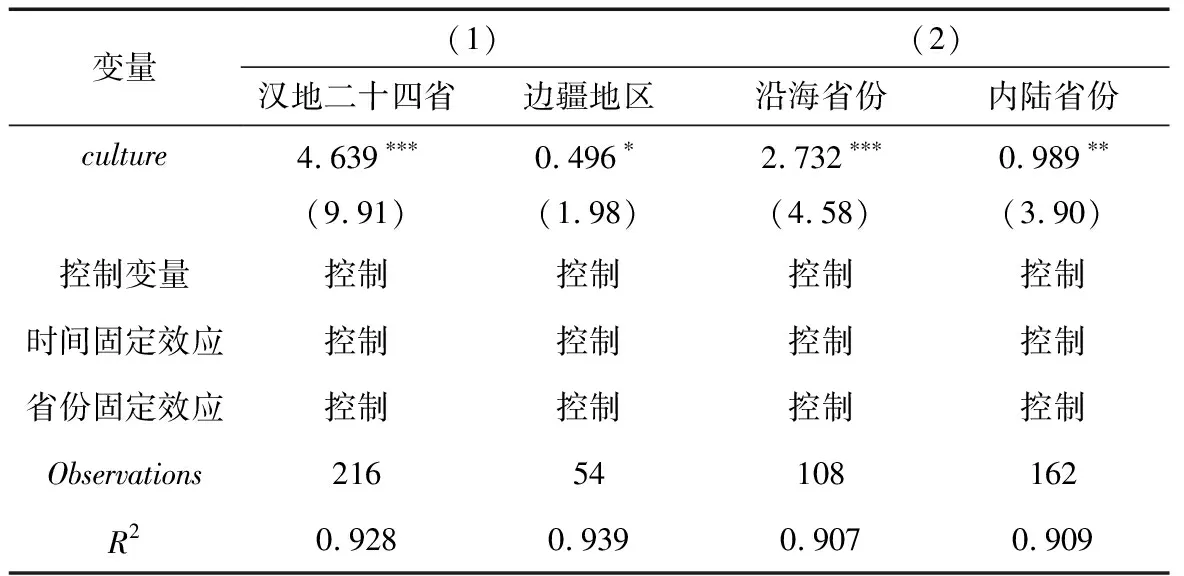

为探究文化创新对于不同省际数字创意产业发展的影响差异,本文进行异质性分析。按照文化因素和地域因素的差异,本文通过将30个省、市、自治区分别划分为汉地二十四省和边疆地区、沿海和内陆地区进行分组回归来检验假说2的合理性。

1.文化禀赋差异。本文参考王文凯等人的研究,根据资源禀赋差异将30个省、市、自治区划分为汉地二十四省和边疆地区(34)王文凯、高德步:《非正式制度与民营企业创新——基于宗族文化的视角》,《南开经济研究》2022年第8期。。从表5可以看出,从结果表5可以看出,汉地二十四省的系数为4.639,在1%水平上显著,边疆地区回归系数为0.496,在10%水平上显著。

2.区位优势差异。各地区经济发展水平和地理位置可能会导致文化创新对于数字创意产业发展产生不同的影响。前文在测度文化创新效率时,也发现沿海地区的文化创新效率平均值普遍高于内陆地区。本文将30个省、市、自治区划分为沿海地区和内陆地区进行异质性分析(35)沿海省份包括北京、天津、河北、辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南、广西11个省份。其余18个省份为内陆地区。。从回归结果来看,第一,沿海地区的显著性要强于内陆省份。沿海省份的回归系数为2.732,在1%水平上显著,内陆省份回归系数为0.989,在5%显著水平上显著。

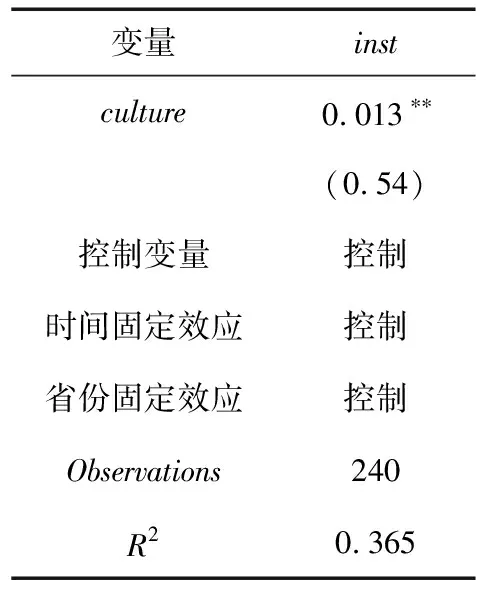

(四)影响机制检验

产业结构的优化与升级有助于引导各生产要素向高成长性行业流动,并通过改善要素配置效率、加快技术变革,从而促进数字创意产业发展(36)杨慧梅、江璐:《数字经济、空间效应与全要素生产率》,《统计研究》2021年第4期;唐红涛等:《数字经济、流通效率与产业结构升级》,《商业经济与管理》2021年第11期。。结合假设2的理论分析,本文通过式(4)的模型针对文化创新影响数字创意产业发展的机制进行检验,回归结果如表6所示。可以看出,文化创新可以显著促进文化产业结构优化。数字创意产业属于文化产业范畴,现阶段文化产业转型升级主要体现传统文化产业向数字创意产业的转型升级,那么文化产业结构优化势必会促进数字创意产业优化升级。机制分析结果印证了假说2的合理性,即产业结构优化是文化创新影响数字创意产业发展的一个机制。

(表5) 文化创新与数字创意产业发展分组回归

(表6) 机制分析

五、空间效应检验

(一)数字创意产业发展空间相关性与空间异质性

数字创意产业的生产体系具有高度数字化、多媒体化、互联网化的特征,其生产对象主要是数字化的文化商品。从生产、传播、消费等环节来看,数字创意产业的集聚具有明显的外部性特征和优势。如果一个地理区域已经形成了较为成熟的文化产业集聚区或信息技术产业集聚区,那么这个区域就有可能形成或演变为数字创意产业的集聚区域。数字创意产业集群是数字创意产业发展的良好载体,为数字创意产业的发展提供了独特的发展环境,可以将数字创意产业集群定义为:在一定的区域范围内,形成了较为稳定的文化传统与风格,具有较为成熟的数字技术、互联网技术、多媒体技术基础设施、专业技能积累和人力资源储备,形成了较为稳定的价值结构、多层次的生产体系和基础性制度结构的数字内容产品生产集聚区域(37)陈睿:《推动我国数字创意产业发展研究》,第144页。。数字创意产业发展的空间相关性是指临近省份之间存在的溢出和扩散效应,空间异质性是指数字创意产业发展的空间分布不均匀,存在中心与边缘地区,由此导致数字创意产业发展的省际差异性。本文使用Stata16.0软件测算出了我国省际2012—2022年全局莫兰指数,所用空间权重矩阵为空间邻接矩阵(限于篇幅,测算结果未能全部列出,如有需要可联系作者索取)。

可以看出,2012—2014年在5%的显著性水平上显著为正,2015—2020年在1%的显著性水平上显著为正,表明中国数字创意产业发展在空间上具有比较明显的正相关性。进一步进行局部自相关分析。图1展示了2012年和2020年我国数字创意发展的省际莫兰散点图,可以看出,莫兰散点图的点主要分布于第一、三象限,这说明了数字创意产业发展形成了“以点带面”的发展格局,高值省份能带动周围省份的数字创意产业发展,低值区省份会抑制周边省份数字创意产业发展。具体而言,上海、江苏、浙江、山东、福建等东部沿海省份主要位于第一象限,即“高—高”集聚;青海、宁夏、甘肃、吉林、贵州、内蒙、山西等中西部地区主要位于第三象限,即“低—低”集聚。可以看出,我国数字创意产业发展已经形成了以北京为中心的环渤海集群、以上海为辐射中心的长三角集群和以广深为核心的珠三角集群。同时,在中西部地区,以武汉、重庆为中心城市的数字创意产业发展也达到了一定的规模。

(二)空间计量回归

上文的分析表明省际间的数字创意产业发展之间存在空间相关性,本文通过LM、LR和Wald检验进一步确定适合的空间计量模型(限于篇幅,计量结果未全部列出,如有需要可联系作者索取)。LM检验表明,在1%的显著性水平下应当拒绝原假设,即空间计量模型优于非空间计量模型。Hausman检验结果表明固定效应模型结果优于随机效应模型,且应当选择双向固定效应模型。进一步进行LR和Wald检验,LR和Wald统计量均在1%的显著性水平下拒绝原假设,表明空间杜宾模型(SDM)不会退化为空间自回归模型(SAR)和空间误差模型(SEM)。鉴于此,本文使用双向固定效应的空间杜宾模型(SDM)能够更好的解释文化创新对数字创意产业发展的空间溢出效应。表7给出了控制时间和个体效应下分别采用空间相邻矩阵、经济空间矩阵以及经济距离矩阵的空间杜宾模型。可以看出,在不同的空间权重矩阵下,尽管文化创新对于数字创意产业发展的影响有所差异,但是在1%的显著性水平下均正向显著,这说明了本文构建的计量模型的稳健性。文化创新的估计系数为正,这也表明文化创新可以通过转为生产要素,推动本省和邻近省份数字创意产业发展,假说3进一步得到了经验证据支持。

(表7) 文化创新与数字创意产业发展空间杜宾模型回归及空间溢出效应分解结果

本文进一步采用L.Lee等提出的偏微分方法解释文化创新对数字创意产业的直接效应、间接效应与总效应(38)L.Lee,J.Yu,“Estimation of Spatial Autoregressive Panel Data Models with Fixed Effects”,Journal of Econometrics,Vol.154,No.2,2010.。直接效应为本省文化创新对于本省数字创意产业发展的影响,也包括本省的文化创新被邻近省份借鉴,用来发展数字创意产业,这个过程中产生的人才、技术、资本等生产要素流入本省,进而影响本省数字创意产业发展。间接效应(空间溢出效应)表示本省文化创新对于其他邻近省份数字创意产业发展的影响。直接效应与间接效应之和表示总效用,即本省文化创新对所有地区数字创意产业发展的平均影响。从表7的结果来看,在三种权重矩阵下,文化创新对数字创意产业发展具有明显的直接效应,文化创新对数字创意产业发展产生的空间溢出效应也会对邻近省份数字创意产业发展具有显著的促进作用,这进一说明了假说3的合理性。

(三)稳健性检验

一是更换自变量测度方法。为避免文化创新效率测度方法不同导致实证结果不稳健,本文采用GML(Global Malmquist Luenberger)模型重新测度文化创新效率,并进一步基于双向固定效应的SDM模型进行实证分析(限于篇幅,计量结果未全部列出,如有需要可联系作者索取)。二是剔除极端样本。为排除极端值的影响,本文对主要连续变量进行1%、2%和5%的缩尾处理。三是调整估计方法。本文使用数字创意产业发展的一阶滞后作为解释变量,采用动态空间面板,再一次进行回归。以上稳健性检验,解释变量的系数均显著为正,与基准回归结果一致。

六、结论与启示

文化创新是数字创意产业发展的战略环节,推动文化创新与数字创意产业的融合发展,是促进我国数字创意产业转型升级的关键举措和重要抓手。本文构建2012—2020年文化创新效率指标,并采用超效率SBM模型进行测度,进而考察文化创新对于数字创意产业的影响以及空间溢出效应。研究结果显示:第一,文化创新可以促进数字创意产业发展,平均意义上,文化创新效率提高1个百分点,数字创意产业发展将提高1.205个百分点。在使用明朝进士人数作为文化创新的工具变量,工具变量回归结果依然表明文化创新促进了数字创意产业发展。第二,文化创新对于数字创意产业的影响具有区域异质性,对于文化资源禀赋更强的地区影响更大,对沿海地区的影响要显著高于内陆地区。第三,文化创新可以通过优化产业结构促进数字创意产业发展。第四,文化创新对数字创意产业的影响存在正向的空间溢出效应,且通过更换空间权重矩阵、更换被解释变量测度方法、剔除极端值、调整估计方法等一系列稳健性检验后,该结论依然成立。

基于研究结论,本文提出如下政策建议:第一,增强内容创意的原创性,促进优秀文化资源数字化。内容创意应充分体现我国社会主义核心价值观和中华优秀传统文化内核,并在内容创意过程中,着力塑造中华文化的独特话语体系。为此,政府应当为我国数字创意产业发展提供健全的知识产权制度,维护创造者内容创意的原创性,保持数字创意产业的市场化竞争秩序,实现数字创意产业的繁荣发展。第二,因地制宜,发挥区位优势和资源禀赋优势。研究发现,文化创新对于数字创意产业的影响具有区域异质性。这就需要根据地区的特点和优势,充分挖掘和利用本地的历史文化、民族文化和地域文化资源,通过创意和技术手段,将传统文化与现代创意相结合,打造独特的文化产品和服务,融入到数字创意产业中。例如,内陆地区可以通过加强教育培训、建设合作网络、发挥独特的地域文化特色等措施来促进数字创意产业的发展。沿海地区可以积极与国际加强交流合作,推进数字创意产业园区建设。第三,优化文化产业结构,鼓励以文化创新为抓手,带动数字创意产业融合发展。应当鼓励数字创意企业内部的创作、生产、传播和销售等环节进行协同合作和协同创新,提高产业链的效益和附加值,促进数字创意产业从单一的内容创作向更加综合性的产业链延伸,例如整合创意内容开发、数字技术应用、数字化营销和在线销售等环节。与此同时,加强数字创意产业与其他产业的协同发展,推动与制造业、旅游业、科技业等产业的深度融合。第四,推动要素资源的合理流动,发挥要素资源溢出效应。研究表明,文化创新对数字创意产业发展存在正向溢出作用。因此,从政策层面来讲,地方政府应当进一步破除地区壁垒,加强区域间数字创意产业的空间联动效应,充分发挥文化创新所带来的人才、技术、知识等要素的溢出效应,推动要素资源跨区域流动,促进数字创意产业发展。

致谢:感谢北京林业大学经济管理学院硕士研究生陈婧茹在本文数据收集和实证分析方面所作出的贡献。