丰湖书院藏书目录属性考辨

2023-11-17张晓新 邓洪波

张晓新 邓洪波

摘 要 晚清梁鼎芬掌教惠州丰湖书院期间,积极推动藏书建设,使得丰湖书藏对晚清书院藏书界产生了相当影响。但考諸丰湖书藏相关文献,可知《丰湖书藏书目》的著录方式与《丰湖书藏四约》所述图书分类庋藏方法不相匹配,通过对现存三个丰湖书藏目录的对比分析,发现多数文献记载梁氏所撰《丰湖书藏书目》,实际应为《丰湖书藏目录》,它并不反映丰湖书藏的实际图书分类状况,而更多具有登记目录的属性。

关键词 丰湖书院;书院藏书;藏书目录;目录属性

分类号 G250.9

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2023.09.012

Research on the Bibliographical Attribute of Fenghu Book Collection Bibliography

Zhang Xiaoxin Deng Hongbo

Abstract During the period when Liang dingfen was in charge of Huizhou Fenghu Academy in the late Qing Dynasty, he actively promoted the construction of the collection, which made Fenghu book collection have a considerable impact on the academic collection field in the late Qing Dynasty. However, by examining the relevant documents of Fenghu book collection, it is found that the description method of Fenghu Book Collection Bibliography does not match the book classification and collection method described in The Four Covenants of Fenghu Book Collection. Through comparative analysis of the three existing Fenghu Book Collection Catalogues, it was found that most of the literature records Liang’s Fenghu Book Collection Bibliography which should actually be the Fenghu Book Collection Catalogue and does not reflect the actual book classification status of the Fenghu book collection, and more have the attribute of registering a directory.

Keywords Fenghu Academy. Book collection of academy. Book collection bibliography. Bibliographical attribute.

0 引言

丰湖书院在广东省惠州市,早在宋宝佑二年(1254年)就有记载,历经元明清诸朝,屡有重建。梁鼎芬(1859—1919),广东番禺人,光绪六年(1880年)进士,授翰林院编修。他是晚清著名的文化界人士,中法战争时期曾因弹劾李鸿章六大罪状而被降五级调用,后受张之洞赏识,担任张之洞的幕僚,并屡次被委以文教重任,历任丰湖、端溪、广雅、两湖、钟山等书院山长。

光绪十二年(1886年)梁鼎芬受张之洞聘,出任丰湖书院院长,到任伊始,他就发现书院藏书寥落,难以施展教学抱负,为此积极推动藏书建设,在他的带动下,丰湖书院藏书事业得到急速发展,一度成为晚清书院藏书的重要典范。据统计,丰湖书院藏书曾达到五万余卷的规模①,藏书建成后,文献记载梁鼎芬著《丰湖书藏四约》,并刊成《丰湖书藏书目》八卷,在藏书理论和实践两方面都提供了良好的榜样作用,对晚清书院藏书事业具有深远的影响。

书院藏书与私家藏书在内容选择、体例编排、流通范围等方面均有显著的不同,因此其藏书目录也有别于私家藏书目录,具有鲜明的特征。梁鼎芬在丰湖书院倡议藏书建设的时期,正值晚清中西学激荡、书院面临教学改革的时代,书院藏书受经世致用学风的影响,不再以“藏”为主要目的,而是偏重于实用为主。如梁鼎芬所云:“书藏各种,皆系坊刻、局刻,绝无珍镌秘椠,盖意在广备,时促力薄,百宋一廛,惟有叹羡,好古之士,幸毋讥焉”[1]。当书籍是以被利用为目的进行收藏时,其版本自然就不是首要考虑的因素,《丰湖书藏目录》的著录方式有力地证实了这一点。

目前有关丰湖书藏的记述,通常记载梁鼎芬曾撰《丰湖书藏书目》八卷,但少有对这本书目详细情况的具体说明。笔者根据《全国古籍普查登记基本数据库》及相关信息,找到丰湖书院现存藏书目录有三种,分别藏于国家图书馆、北京大学图书馆以及台湾图书馆,考察这三部目录的序言及其著录内容,可断定通常认定梁鼎芬所编《丰湖书藏书目》,实际只是梁氏创建丰湖书藏时候的登记目录,而非分类庋藏书目,对这部目录的创建过程及其属性进行详细分析,力争还原其本来面目,能够更为全面地了解丰湖书藏创建及演变的历史进程,也可“窥一斑以见全豹”,进一步对晚清书院藏书建设的实际状况有更深入的了解。

1 丰湖书院藏书目录存世及体例概况

丰湖书藏目前存世目录有三种,其一为国家图书馆收藏《丰湖书藏目录》二卷,清光绪乐群堂刻朱印本,未著录编著者姓名,2008年北京图书馆出版社古籍影印室出版《明清以来公藏书目汇刊》,第六十四册有《丰湖书藏目录》二卷,即国图所藏《丰湖书藏目录》二卷。其二为北京大学图书馆馆藏《丰湖书藏书目》五卷,民国九年(1920年)惠州同仁堂铅印本,编者为黄植桢,目录正文前有李绮青、杨寿昌、祝庆祥所作序言,以及黄植桢所撰《书目例言》。其三为台湾图书馆馆藏《惠州私立丰湖图书馆书目》(不分卷),为民国二十三年(1934年)惠州锦云斋排印本,目录前有黄树棠等人所作序言及《刊目例言》。从时间上看,北大馆和台湾馆所藏目录的成书时间都在梁鼎芬身故之后,按照其序言所述,同仁堂铅印本乃梁鼎芬私淑弟子黄植桢,感念梁鼎芬在丰湖的藏书事迹而重撰,他“惧先泽之或湮也,乃集诸君子,条件事系,将原编部目整理而重刊之,以垂久远”[2]。锦云斋排印本撰成于1934年惠州私立丰湖图书馆成立之后,因“以书藏旧有藏书储藏之,以备学者阅览,馆仍颜曰丰湖,昭先志也”[3],所以书目名曰《惠州私立丰湖图书馆书目》。从这些序言可知,后两本目录都是在梁鼎芬所倡建的丰湖书藏基础上编撰而成,因此延续了“丰湖”之名。

依照时间推论,诸多文献中所记载的梁鼎芬所撰《丰湖书藏书目》八卷本①,只能是国图所藏《丰湖書藏目录》[1]509-637,这部目录只保留下来《目录例言》及前二卷的内容,根据《目录例言》述其内容本有八卷,且八卷都有详细目次,据笔者统计,卷一、卷二所著录的图书卷数大约有三万余卷②,少于丰湖书藏五万余卷的规模,可证实现有《丰湖书藏目录》(以下简称《目录》)内容不全,除前二卷外,其余六卷或者已经遗失,或者还未被发现,条件所限,目前只能根据《目录》现存内容对丰湖书藏的建设情况展开分析。

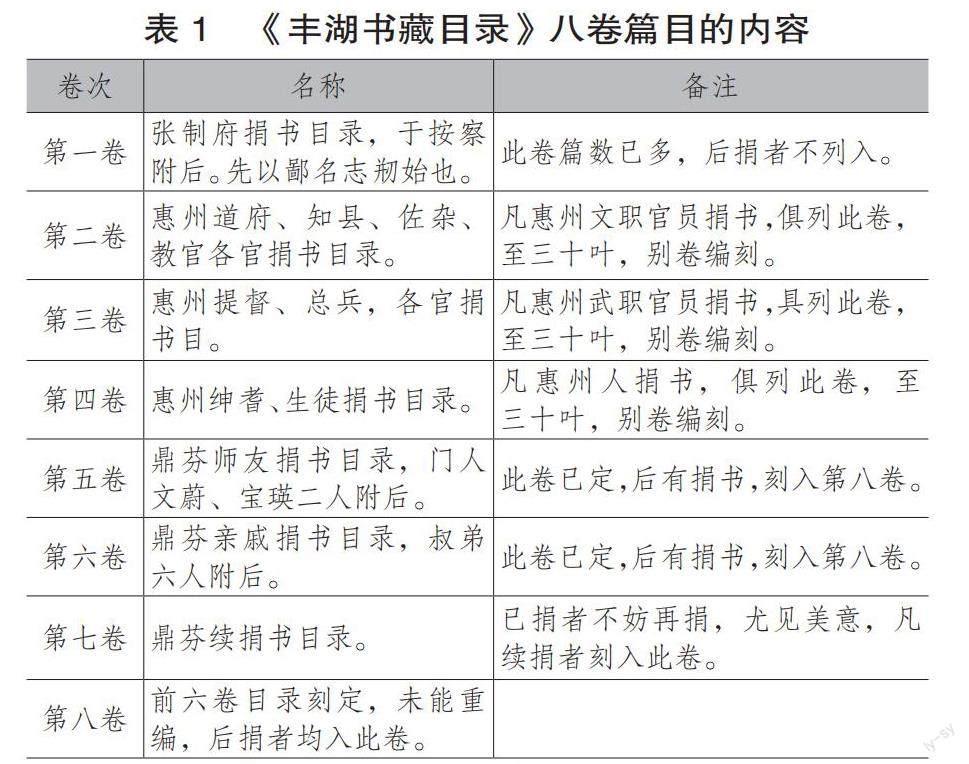

按照《目录》的例言内容,丰湖书院的藏书来自地方官员和士绅的捐赠,所购入的书籍款项来源也是捐献所得,因此也归入捐赠者的名下。《目录》分八卷,依据捐献者的身份进行分卷,详细情况见表1。

从这个卷次的构成可以看出,丰湖书藏全由捐赠而成,这就不难解释梁鼎芬在《书藏四约》中专门著有《捐书约》一章,《目录》例言中也记载了梁鼎芬对捐书行为的勉励之言:“捐书乃是美举,可不择人,无论官绅生徒,各色人等均可捐置”[1]511。表1所列捐书者从地方大员到各级官员、地方士绅乃至生徒耆老,完美实现了《书藏四约·守书约》所期盼的“事系一郡,力聚百人”[4]的愿望,丰湖书藏明显就是地方力量共同襄助的结果。

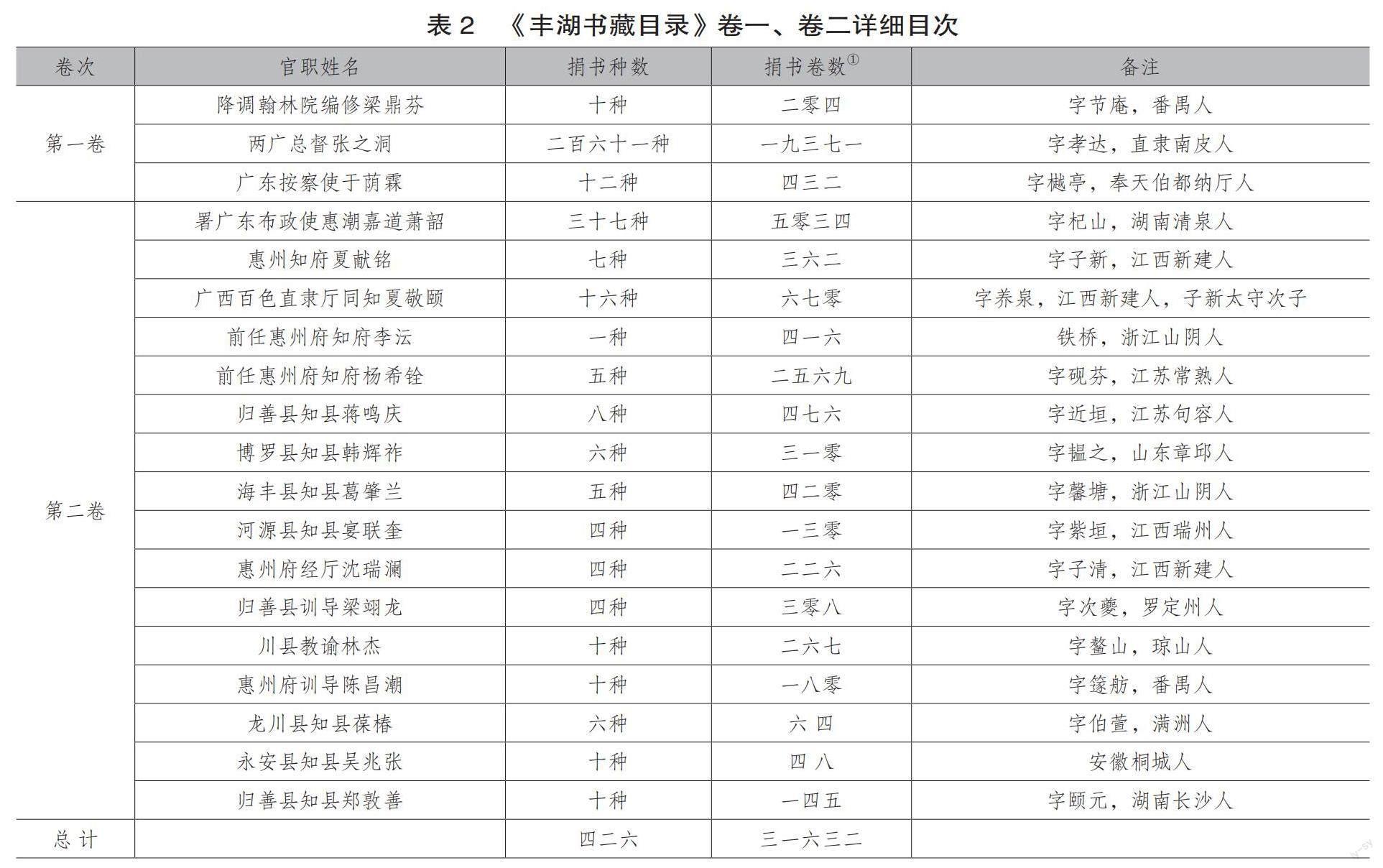

就《目录》卷一和卷二的内容来看,其著录方式是典型的以人统书,在捐赠人条目下标明捐书种数,再将书籍名称低一格著录于下,著录内容包括捐送者官名、姓名以及捐书种数,以小字著录捐送者的字以及籍贯,所捐图书细目著录于捐赠人左侧。这二卷目录著录的捐书人及其捐赠书籍情况见表2。

《目录》第一、二卷的藏书为地方官员所捐赠,主要类型为传统经、史、子、集、丛图书,从其例言所述对八卷目录的安排来看,《目录》对捐赠图书的惠州官员,按照文职和武职有所区分,官员和士绅也分别开来,甚至梁鼎芬师友、亲戚及梁鼎芬本人所捐图书都进行了分卷著录,充分表明了以人为分卷依据的著录思路。这个分类思路在民国九年同仁堂《丰湖书藏书目》杨寿昌所作的序二中可以得到佐证:“先师尝手编书藏捐书目录,以人为经,以书为纬,盖将以表扬嘉惠,勖勉方来。”[2]很明显,梁鼎芬“手编”目录很重要的一个特点是“以人为经”,这与《目录》的编排体例是一致的,进一步证实众多文献所记载的梁鼎芬编八卷目录乃国图所藏《目录》。由于其后六卷目录的具体内容无法得见,笔者只能根据现有二卷内容对《目录》的编排体系进行分析,希望尽可能地推论梁鼎芬所建丰湖书藏及他所编藏书目录的真实面貌。

2 《丰湖书藏目录》编排特征

2.1 书籍的分类著录以捐书人为依据,以人统书,每位捐赠者所赠图书再按照四部分类编排

从表1看出,《目录》以捐赠人为分卷的依据,就前二卷的书籍著录情况而言,捐赠书籍最多者为时任两广总督的张之洞,捐书二百六十一种,基本独占第一卷的篇幅。这二百六十一种图书著录于张之洞名下,再按照经史子集的顺序编排,丛书类根据内容入相应的类目下,如《玉函山房辑佚书经编》(四百五十种)归入经部,《玉函山房辑佚书史编》(五种)入史部,《正谊堂全书》(四百七十八卷)归入集部,等等。再如广东布政使萧韶所捐三十七种书籍,也是按照经史子集的顺序依次著录,《古经解汇函》(二十四册)丛书著录在经部,《浙刻二十二子》(八十三册)著录在子部,《知不足斋丛书》(二百四十册)著录于集部。同时,从捐赠人所捐赠的图书数量来看,官职越大,其捐赠书籍的种数和数量也越多,就前二卷目录统计,捐书数量在前三位的分别是两广总督张之洞(一九三七一卷)、署广东布政使惠潮嘉道萧韶(五零三四卷)和惠州知府杨希铨(二五六九卷)。

这种以捐书人为条目类分书籍目录的做法,是清代书院藏书目录一种特殊的编排体例,也是清代书院藏书目录一个非常瞩目的特征,究其原因,与有清一代书院藏书以捐赠为主要的书籍来源渠道密切相关①。事实上,杨希铨向丰湖书院捐赠书籍,早在梁鼎芬就任丰湖书院院长之前②,丰湖书院前院长顾椿作于道光年间的《丰湖书院书籍碑记》曾记述惠州砚芬太守“念书院为造就人才之始,诸生下帷功,苦家少藏书,爰捐廉俸购”[5],他购置的书籍主要有儒家典籍和科举用书,合计五百多本,藏于丰湖书院澄观楼。根据《目录》第二卷有“前任惠州府知府杨希铨捐书五种(小字著录“字砚芬,江苏常熟人”),推知顾椿碑记中所记“砚芬太守”即为杨希铨,该目录记载杨希铨捐书五种,实际捐书为六种③,大部分与《丰湖书院书籍碑记》中的记述重合,再据杨希铨捐书条目后的说明:“院建自伊墨卿太守,数十年间惟李、杨二君捐有书籍,外无闻焉。日久残落,为重加装理,表其姓氏,使后之守斯土者知所观感,则余之至愿也。”[1]519所谓李、杨二君,当为前任惠州府知府李沄及杨希铨,这表明在梁鼎芬就任院长之前,丰湖书藏已有一定数量的藏书,且这些藏书大部分由官吏捐置而来,但数量稀少,累计不过千余册,由于年代久远,也较为残旧。丰湖书藏渐成规模,在梁鼎芬主持书院并大力发展藏书建设之后,由于他所倡建的藏书主要来自地方官员士绅的捐助,因此在《目录》详细列出捐赠人及其捐赠的图书明细,就是对这种捐赠行为的记录和保存,这种做法在一定程度上既表达了对捐赠人的认可和感谢,也对后续的捐助者有激励作用。

2.2 丰湖书藏中收录的丛书种类繁多,反映了晚清时期丛书出版和利用的繁荣状况

张之洞对丛书的功用极为赞赏,称:“丛书最便学者,为其一部之中可该群籍,搜残存佚,为功尤巨,欲多读古书,非买丛书不可”。[6]他向丰湖书院所捐赠的二百六十一种书籍中,包含了许多大型丛书,且多与《书目答问》中著录的丛书有重合,同时补充了一些新的丛书捐赠给丰湖书院,如《左海文集》《正谊堂全书》等。一些丛书在不断翻刻的过程中发生了变化,在书目中也有所体现,如《书目答问》中著录在子部“天文算法”类下梅文鼎所撰《勿庵历算全书》(二十九种),在《目录》中著录为《梅氏丛书》(二十九种)[1]552,这二十九种图书种数、篇目均一致,只是卷数稍有区别,当为《书目答问》出版后的新版本。

除张之洞外,其他官员向丰湖书院捐赠的藏书里也包含许多各种类型的丛书。有的官员虽然捐书种数不多,如萧韶,捐赠书籍只有三十七种,却包含了《知不足斋丛书》(二百四十册)等几种大型丛书,数量上并不少,在前二卷中所捐书籍数量仅次于张之洞。惠州前任知府李沄只捐书一种,却是一套一百二十册的《十三经注疏》,共计四百一十六卷,规模比较大。可见,丰湖书藏中丛书所占的比例较高,丛书在藏书结构中的比例上升,真实反映了晚清图书市场上丛书出版的繁荣现象。

2.3 《目录》著录项目简略,不录书籍版本,充分反映了清代书院藏书注重实用的特点

《目录》以捐赠者为类分书籍的依据,除著录捐赠人官职、姓名、籍贯外,只著录书名、撰述人以及卷数,在类目编排上虽暗含传统经史子集的顺序,但不设明显的部类,极大区别于其他清代书院分类藏书目录,在体例编排上独具一格。

以光绪年间的《仙源书院书目》为例,其体例分汇刻书类、经类、史类、子类、集类、群书附录六大类,不仅每大类前有小序,每类图书下还著录详细卷次、刊本,如系人捐赠,也注明捐赠人姓名,有些书还标注“要览”字样,提示书籍价值较高,像《仿震泽王氏本史记》,著录在“史部·正史类”下,著录格式为“一百三十卷,集解索隐正义合刊,(要览),王文斌送”[1]111。又如《广雅书院书目》依经、史、子、集的体例划分,每类图书著录撰者姓名、刊本、部数、册数,如《胡文忠遗集》八十六卷,著录在“集部·别集类”下,著录格式为:“国朝胡林翼,湖北书局本,一部,二十册”[7]。《目录》的著录方式则以捐赠者为条目,不录书籍版本,如梁鼎芬所捐《杨升庵集》,著录在梁鼎芬个人条目下,著录格式为“明杨慎,二十册”[1]513,非常简洁。从目录学研究的角度来讲,不著录版本固然极大提升了目录的编辑效率,但在使用中不利于用来进行版本的比对等研究,反映出《目录》注重书籍利用,不以目录价值为导向的特征。

2.4 以人统书的特征,使得《目录》中同类图书无法聚拢,只能被分散著录于各捐赠人条目下

根据《目录》例言的说明,向丰湖书院捐赠书籍的群体,基本都是地方官员和士绅,他们的阶层属性决定了他们向书院所捐献的书籍,大体不出儒家经典范畴,因此捐献的书籍重合率比较高。如《十三经注疏》《通典》《二十四史》《说文解字》《困学纪闻》等经典,在不同捐赠者的名目下被不断重复著录,导致《目录》中常出现同类图书具有不同卷数、册次的现象,举例言之,张之洞捐赠的《十三经注疏》著录为一百四十册[1]514,李沄捐赠的《十三经注疏》则著录为一百二十册[1]611。张之洞捐赠《通典》二百卷著录为三十册[1]538,萧韶所捐赠的《通典》二百卷则著录为四十册[1]595。

在未著录详细版本的情况下,同样的书籍出现不同的卷数、册次,容易给使用者带来障碍,尤其当它与其他书目的记载有所出入时,需要做进一步的甄别,必要时甚至需要使用别的书目互相参照。举例来说,《目录》著录的《畴人传》五十二卷,只标注“阮元,十册”一行小字,检《书目答问》子部“天文算法”类下有《畴人传》四十六卷,作者为阮元,《续畴人传》六卷,作者为罗士琳,阮氏有合刻本[6]176,则五十二卷的《畴人传》应为阮氏合罗氏书的版本。再有,《目录》著录杨希铨所捐书籍中,有一套《皇清经解》丛书(二百四十五册),其中包括阮元《畴人传》九卷[1]616,由于著录太过简略,虽在同一部目录之中,也难以辨别这二种《畴人传》的同异。可见,《目录》的著录方式在辨别图书的版本源流等方面缺乏指示意义,也不适用于图书的分类排架工作①,其编撰者显然放弃了它作为目录的核心功能。

3 《丰湖书藏目录》的真实属性

梁鼎芬本人担任丰湖书院山长的时间并不长,他在光绪十二年(1886年)三月抵达丰湖书院,十三年(1887年)夏已经在端溪书院任主讲,在丰湖书院的时间仅一年有余②,但丰湖书院的藏书建设因为他的推动达成了令人瞩目的规模,他的弟子江逢辰作诗歌颂,诗曰:“丰湖先生作书藏,小户贫家知买书。但得五车搜旧蠹,不辞三月食无鱼。”[8]可见丰湖书藏影响深远。时任两广总督的张之洞,与梁鼎芬在文教事业上非常相投,《湖北公祭节庵先生文》有言:“督师南皮,是公知己”[9],他在梁氏建设丰湖书藏时给予了大力支持。从《目录》卷一的编排顺序也可以很明显地看出,在第一个条目《降调翰林院编修梁鼎芬捐书十种》后,就是《两广总督张之洞捐书二百六十一种》,推测梁鼎芬号召惠州地方的官员士绅捐献图书时,自己以身作则捐献了十种图书作为示范,目的是“先以鄙名志剏始也”[1]509,在他的著录条目之后就是张之洞捐献的大批书籍,表明梁、张二人在丰湖书藏建设过程中发挥着重要的带头作用。在他们二人之后,《目录》卷一、卷二的著录顺序从总督、按察使、布政使再到知府、知县、县学教官①,大致有一个按照官职高低进行排列的标准,从这样的编排方式看,《目录》编撰的目的趋向于将捐赠人所捐图书进行登记造册,而非分类编目,考虑到它的著录项中不包含图书的版本信息,其目录属性值得进行更为深入的推敲。

根据以上的分析,有理由怀疑《目录》具有登记目录的属性,它的性质更多偏向于记录捐赠人向丰湖书院所捐献的图书明细,毕竟以人统书的著录方式,并不适用于實际的图书庋藏工作。理由有三:

3.1 丰湖书藏按照四部分类的形式进行储藏和排架

首先,如果以《目录》作为丰湖书藏的实际藏书目录使用,那么其藏书的顺序应该也仿效《目录》,以捐书人的顺序将图书依次排序,但显然以人统书的方式无法适用于日常的图书保存和排架流程。

其次,在梁氏所著《藏书约》的具体细则中,有这样的规定:“四部书籍皆分列目录,查检时各手一本,按次清理”;“每箱分列字号,每号先定三箱”[4]222;再结合《藏书约》中“前一层中列史部,左列经部,右列经史部(中左两间安放未尽者),后一层中供钦定诸书,两旁丛书,左房集部,右房子部”[4]221的记载,丰湖书藏的图书最少按照经、史、子、集、丛五部分类储藏,这与《目录》的著录方式大不相同,从而也意味着《目录》不具备用于书籍分类排架的用途。

再次,黄植桢在民国九年《丰湖书藏书目·书目例言》中言:“原编书目为梁先生自写本,以书属募集,初仅就捐书人之先后,依次编辑目录八卷,意在表彰善举,尚未汇别部居,更拟续捐完竣,将所有各种通行本,分部别刻一书,以便学者,未竟而去。”[2]再根据黄氏所言,民国九年的《丰湖书藏书目》分编五卷,其分类曾以旧有丰湖藏书的位置为参考依据:“是编分部,照书楼藏书位置,以清代钦定诸书及丛书汇为一卷,经史子集各为一卷。”[2]这是北大图书馆所藏《丰湖书藏书目》五卷本的由来,也即是说,黄植桢等人民国年间在丰湖旧有书藏基础上进行的图书编目工作,曾参照了丰湖书藏旧书楼中的藏书位置,这意味着丰湖书藏旧有的庋藏是以分类为依据,而不是以《目录》中“以人统书”的方式为依据。黄植桢记述梁鼎芬本来打算在藏书捐成之后,再“汇别部居……别刻一书,以便学者”,但终“未竟而去”一语,表明梁鼎芬确实曾有分类目录的编撰计划,但他在丰湖书院的时间太过短暂,最终未能完成这个心愿。

3.2 《目录》不止成于梁鼎芬一人之手

一般认为,《目录》为梁鼎芬所编撰②,但据《梁鼎芬年谱》的记载,梁鼎芬光绪十二年到丰湖书院,“创建丰湖书藏,仲弟仲强,日写书目,夜深不停,刻成丰湖书院书目八卷”[10],明确记载这本目录并不出于梁鼎芬之手。从“日写书目,夜深不停”的描述来看,其成书过程非常高效,也许这能够解释《目录》以捐赠人为条目进行著录的原因,因为比起将全部图书按类编排,以人统书的著录方法无疑更加省时省力,同时对学力的要求不会太高。如果事实如此,侧面证明了《目录》带有登记目录的色彩,因为当它的主要功能是“随到随登薄”的时候,它的编撰就不那么具有学术性质,由梁鼎芬以外的人员参与编撰就成为可能。

根据《番禺梁文忠公配享丰湖苏祠记》记述,梁鼎芬“遂于书院之西,建楼三楹,四部略备,名曰书藏。既定借书之约,复设扫蠹之佣。亲手题签,自装部目”[11],这篇记出自梁鼎芬得意门生李绮青之手,其记可信程度较高,依他的记载,梁鼎芬对书藏所做的工作是“亲手题签,自装部目”,也就是说对藏书进行了分类整理。再根据上述丰湖书藏实际藏书乃按分类进行庋藏的推论,那么梁鼎芬对丰湖书藏的整理原本是打算以分类为依据的,如此一来,《目录》的成书就是为了更高效地完成每位捐赠者所捐图书的登记工作而采取的权宜之计,它作为记录丰湖书藏捐赠者来源的登记目录,其主要功能在于将每种图书来源登记在册,其编撰不追求学术水平,成于众人之手的可能性较高。而梁鼎芬对丰湖书藏所期望的分类目录,从结果来看未能撰成,他只是对藏书的分类庋藏做了一些工作,如“亲手题签”之后,按照类别将藏书分箱收藏等。

3.3 梁鼎芬在书院藏书目录的编排和著录上,也极可能受到其他藏书机构的启发和影。

梁鼎芬一生致力于藏书建设,与他在藏书方面有着密切来往的藏书家、藏书机构有很多,这其中对丰湖书藏产生影响,并留下明确记载的有焦山寺藏书(简称焦山书藏)。清嘉庆十八年(1813年)阮元建书藏于焦山,并订立《焦山书藏条例》,此事记载于阮元《焦山书藏记》中[12]。光绪十七年(1891年),丁丙《焦山藏书记》记载:“今年粤东梁星海太史来杭,言客岁游焦山,见书藏未毁坏,……遍告同侪,将募书以实之”[13],考诸《焦山书藏书目·卷一》:“藏书多有名贤捐赠及校阅者钤印”,其目录记录“梁鼎芬节庵,藏山旉等印,简称梁印”[14],这是梁鼎芬与焦山书藏建设有密切往来的显著例证①。再有,徐信符《藏书纪事诗》有“丰湖书藏焦山似,昔日梁公教泽存”“湖水湖上荡漾间,丰湖书藏似焦山”的诗句,《节庵集》所录《检理焦山书藏讫事口占》:“他日丰湖傥相较,有人访古遇桥西”[15],也有力证明了丰湖与焦山两处书藏之间存在着相互仿效与借鉴②。

《丰湖书藏四约》中的一些规定,与《焦山书藏条例》中的条款有许多相似之处,如《焦山书藏条例》规定:“印钤书面暨书首叶,每本皆然”“印内及薄内部字之上,分经史子集填注之,疑者阙之”[12]。《丰湖书藏四约》规定:“每书第一卷卷内上盖丰湖书藏石印四字”“四部书籍皆分列目录”。根据《焦山书藏目录》,其图书著录按照四库体例分类,每类图书详著撰者姓名、刊本、以及图书所贮藏的箱号,如《王会篇笺释》,著录为:“清光泽何秋涛,江苏书局刊本,有梁印,亦四六”[14]21,“亦四六”是指这本图书存储在“亦”字号箱,是该箱第四十六本书③。考察《丰湖书藏四约》关于藏书存储的细则,其书籍存储也是放入书箱,依照“书箱分列字号”的方式收藏和整理,与焦山书藏采用的方法非常接近。以此推论,梁鼎芬极有可能对焦山书藏的管理手段有所借鉴,《目录》这种粗略的著录方式,应该难以满足梁鼎芬对丰湖书藏的目录编撰要求。

依据民国九年《丰湖书藏书目》和民国二十三年《惠州私立丰湖图书馆书目》,二者基本遵循经、史、子、集以及丛书的五部分类方式类分图书,前者分清代钦定诸书编目及丛书编目、经、史、子、集五卷,著录栏目包括书名、册数、作者、捐置(即捐赠)人、箱目,箱目以《千字文》为编号;后者分经、史、子、集、丛书类,著录栏目有书名、册数、作者、捐置(即捐赠)人、箱目、附记,附记标注所著录图书齐全或残缺,其箱目也按照《千字文》編号,经、史、子部从“天”到“庆”,集部则从“尺”到“咏”[3]。这两部书目较为真实地反映出丰湖书藏庋藏的状况,从体例上也进一步证实《目录》只具备登记目录的属性。

4 结语

丰湖书藏在晚清书院藏书建设事业中占有重要的地位。理论上,《丰湖书藏四约》是一个有关书院藏书建设的理论性总结,对清代书院的藏书建设具有重要的指导价值。实践上,丰湖书藏发动地方官员士绅捐书,并且在短时期内完成较大规模的书藏建设,起到了很好的示范作用。梁鼎芬光绪十三年(1887年)拟定《端溪书院章程》,继续向公众募捐书籍:“院内藏书未富,拟与官长商议,再行捐置,见由院长、监院先捐出数十种,以劝来者”[16]。说明丰湖书院以院长、监院乃至地方官员带头捐书的做法在当时取得了极好成效,被梁鼎芬作为经验推广到了其他书院的藏书实践中。

现存晚清书院藏书章程中多有关于募捐书籍的条款,光绪二十一年(1895年)安徽中江书院的藏书章程直接就称为《中江书院募捐书籍并藏书规条》,其章程要求:“各处官绅诸公捐送书籍到院,即于书目注明送书人姓名”“远近官绅颁发捐送书籍,随到随登薄。官则注明某省大宪颁发,或某省某官捐送,绅则注明某地某甫先生捐送”[17]。目前虽然没有直接证据,可以判定晚清书院众多章程的募捐书籍条款乃受丰湖书藏的带动和启发,但丰湖书藏在晚清书院藏书事业领域所起到的引领作用,是无法被忽略的。

值得注意的是,中江书院对于捐赠的书籍,还有这样的规定:“暂不分四部目次,只论送到先后,以便随时刊布志谢。一俟积满四部,十得六七,缥湘盈库,油素分门,然后再按六略、七录分类重编,以示诸生,分门肄习。”[17]459仔细分析这个流程,捐赠书籍到院之后,先不讲求四部分类,只将其登记造册,以便刊布出来向捐赠人表示謝意,在书籍累积到一定数量之后,再进行分类储藏工作,以提供书院诸生利用。这与上述笔者推论《目录》八卷本的成书过程非常契合,基本可以判断为此一时期书院募集书籍到院之后的常规操作。

根据以上分析,《目录》在实践上确实不具备院藏目录的分类指示作用,它所发挥的功能更多地偏向于登记目录。史载梁鼎芬建设丰湖书藏所编八卷本书目,其实只是当时的捐书登记目录,即国家图书馆藏《丰湖书藏目录》(目前只流传下来两卷),它的名称在流传中被误称为《丰湖书藏书目》,当是由于这本《目录》流传不广,且受到同仁堂后来所出《丰湖书藏书目》(五卷本)的影响,因此以讹传讹为梁鼎芬手订《丰湖书藏书目》八卷本。就现有文献来看,丰湖书藏流传下来的最早分类目录是民国九年黄植桢等所编《丰湖书藏书目》五卷,而在这之前梁鼎芬所倡捐的丰湖书藏是否形成完备的分类目录,尚未可考,但从梁鼎芬本人在丰湖的藏书实践来看,在他手上这个分类目录尚未撰成,现存《目录》的编排体例充分表明它只具备登记目录的属性,这大致是可以肯定的。

参考文献:

北京图书馆古籍影印室.明清以来公藏书目汇刊:

第64册[M].北京:北京图书馆出版社,2008:511.

黄植桢,等.惠州丰湖书藏书目[M].同仁堂铅印本,1920(民国九年).

黄树棠等.惠州私立丰湖图书馆书目[M].锦云斋排印本,1934(民国二十三年).

袁咏秋,曾季光.中国历代国家藏书机构及名家藏读叙传选[M].北京:北京大学出版社,1997:220.

惠州府志:第二十四卷[M].刊本,1881(清光绪七年):517.

张之洞.书目答问补正[M].上海:上海古籍出版社,2001:243.

北京图书馆古籍影印室.明清以来公藏书目汇刊:第65册[M].北京:北京图书馆出版社, 2008: 631.

张友仁.惠州西湖志[M].广州:广东高等教育出版社,1989:85.

沈云龙等.近代中国史料丛刊:(第一辑):第626册[M].台北:文海出版社,1966:55.

吴天仁.梁鼎芬年谱[M].广州:广东人民出版社,2018:60.

徐志达,等.惠州文化教育源流[M].广州:广东人民出版社,2008:366.

阮元.揅经室三集:第三卷[M].阮氏文选楼刻本,清道光年间.

李希泌,张椒华.中国古代藏书与近代图书馆史料(春秋至五四前后)[M].北京:中华书局,1982:84.

北京图书馆古籍影印室.明清以来公藏书目汇刊:第40册[M].北京:北京图书馆出版社,2008:17.

广东炎黄文化研究会.崚峤春秋:徐信符研究文献集[M].广州:广东人民出版社,2004:404.

邓洪波.中国书院学规集成:第三卷[M].上海:中西书局,2011:1365.

邓洪波.中国书院学规集成:第一卷[M].上海:中西书局,2011:459.

张晓新 湖南大学岳麓书院博士研究生、副研究馆员。 湖南长沙,410082。

邓洪波 湖南大学岳麓书院教授。 湖南长沙,410082。

(收稿日期:2022-11-07 编校:马 晴,田 丰)