耳内镜下鼓室成形术对慢性化脓性中耳炎患者听力水平的影响

2023-11-15孙亚楠侯军才单晋杰朱丽敏

孙亚楠,侯军才,单晋杰,朱丽敏

(漯河市第一人民医院耳鼻喉科,河南 漯河 462000)

慢性化脓性中耳炎主要是由急性化脓性中耳炎未及时治疗或迁延不愈所致,患病率约2%,临床主要表现为听力下降、中耳结构破坏、鼓室穿孔、中耳反复性流脓、炎症物质侵蚀颅骨骨质等[1]。对于该类疾患,临床的治疗主张以控制感染、清除病灶、消除病因、畅通引流以及保留或提高听力为主[2],手术治疗为较为常用的有效手段[3],但不同的术式临床疗效也存在明显的差异[4]。近年来针对慢性化脓性中耳炎的主要手术治疗手段为鼓室成形术,以提升患者的听力、重建其中耳传音结构为重点,经临床实践验证传统显微镜镜下鼓室成形术疗效可靠,但其在术中的手术切口较大,易引发术后局部瘢痕以及耳部疼痛等问题[4]。随着耳内镜技术的迅猛发展,耳内镜下治疗耳科疾患的可行性已被广泛讨论。本研究特对慢性化脓性中耳炎患者行耳内镜下鼓室成形术治疗,旨在探究该术式对患者听力水平的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年2月至2022年3月本院收治的慢性化脓性中耳炎患者80例。(1)纳入标准:①确诊慢性化脓性中耳炎;②干耳>1个月;③听骨链完整;④单侧患病;⑤均知情同意。(2)排除标准:①合并鼓室硬化;②合并中耳癌及结核性中耳炎;③有耳科外科手术史;④存在感音性耳聋、梅尼埃病等内耳病史;⑤智力或精神异常。随机分为对照组和观察组,各40例。两组一般资料均衡可比(P>0.05),见表1。本研究经医院伦委会审批许可。

表1 两组一般资料比较(n=40)

1.2 方法

对照组行耳显微镜下鼓室成形术,全麻与常规消毒后,取患侧耳后0.5~1.0cm处作长3.0cm切口,逐层掀起外耳道皮瓣、筋膜等,在显微镜下行鼓室成形术,术毕填塞术腔,缝合切口后包扎。观察组予以耳内镜下鼓室成形术,麻醉后于耳廓上方颞区做横行切口达颞肌筋膜,耳内镜剥离鼓膜边缘创造面,离鼓环约5mm处做外耳道前后下壁的弧形切口,暴露鼓环,取颞筋膜内贴法植入,其余操作同对照组。

1.3 观察指标

①围术期及手术情况。②炎症因子水平:分别于术前、术后3个月采集患者空腹肘静脉血5mL,离心10min后采用ELISA检测血清白细胞介素-8(IL-8)、可溶性白细胞介素-2受体(sIL-2R)水平。③客观听力:分别于术前、术后3个月采用听力计(丹麦AG40)测量患者灶0.5、1.2、2.0、4.0kHz 4个频率的纯音气导听阈、骨听阈的平均值,计算气骨导差值(纯音气导听阈-骨听阈)。④主观听力:干耳且鼓膜完全愈合,听力正常(明显改善),听力恢复且无严重并发症(改善)、无变化、听力下降、流脓或鼓膜穿孔(下降),由患者自主主观评判。改善率=(明显改善+改善)例数/总例数×100%。⑤安全性评价。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 围术期及手术情况比较

观察组术中出血量、手术及住院时间均少于对照组(P<0.05),两组移植材料比较有统计学差异(P<0.05),见表2。

表2 两组围术期及手术情况比较(n=40)

2.2 炎症因子

术后3个月,观察组IL-8及sLR-2R水平均低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组炎症因子水平比较

2.3 客观听力

术后3个月,观察组纯音气导听阈、骨听阈、气骨导差值等客观听力指标均较对照组更低(P<0.05),见表4。

表4 两组客观听力水平比较

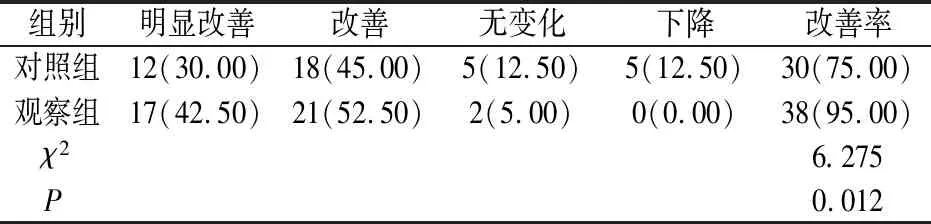

2.4 主观听力

观察组主观听力改善率为95.00%,较对照组的75.00%更高(P<0.05),见表5。

表5 两组主观听力水平比较[n=40,n(%)]

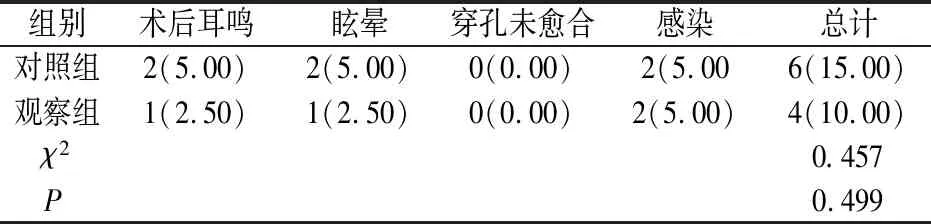

2.5 安全性评价

两组术后并发症的发生率分别为15.00%和10.00%,比较无统计学差异(P>0.05),见表6。

表6 两组并发症发生情况比较[n=40,n(%)]

3 讨论

在长期、反复的中耳流脓感染过程中,保守的抗生素治疗不仅会增加患者的耐药性,同时长期用药还会增厚中耳腔黏膜,使其出现纤维化,诱发中耳胆脂瘤以及鼓室硬化等[6]。因此,对于各类疾病的患者,临床通常主张尽早行手术治疗以促进患者的预后。

鼓室成形术是现阶段临床治疗中耳炎最为有效的术式,但因为中耳发病部位较深且耳道狭小,临床该术式的操作难度较大。1970年初,医师发现显微镜技术能够对耳部的结构进行放大,宽敞手术路径,极大地提高了耳部外科手术的成功率,但显微镜在处理深度部位病变时,为了获取更大的术野,临床实践中通常需要切开正常的组织,延长了手术的时间并扩大了手术的创面,破坏了耳部的美观[7]。随着微创理念的深入人心,内镜在临床耳科中得到了推崇,耳内镜凭借细长的镜臂,可深入耳内生理狭窄区域,使得术者获取较为清晰的深部病变部位及病灶信息,且操作更为简便。本研究发现,观察组术中出血量、手术及住院时间均少于对照组(P<0.05),说明相较于显微镜,耳内镜鼓室成形术在慢性化脓性中耳炎的治疗中手术耗时更短,术中出血更少。究其原因,耳内镜可携带光源进入狭窄通道,对于耳部病变部位的探查更为细致与全面,有效避免了损伤周围及残余组织的情况,减少患者术中出血[8],同时耳内镜能够将图像上传至云端显示屏,弥补了耳显微镜的显像不足及盲区缺陷,有益于术者详细且全面地了解患者外耳道以及鼓膜穿孔的具体情况,进而缩短了手术耗时[9]。本研究还发现,术后3个月,观察组IL-8及sLR-2R水平均低于对照组(P<0.05),且其客观、主观听力水平均高于对照组,提示耳内镜鼓室成形术可抑制慢性化脓性中耳炎患者的炎症反应,明显提高其听力水平。耳内镜鼓室成形术可较为清晰地观察中耳的细微结构,使得术者清除深度隐匿的病变组织更为全面且彻底,减轻了炎症反应,同时借助调整耳内镜的方向,可对患者病变区域的各个位置进行细致探查,有益于清除中耳乳突中所有位置的病变组织,患者的听力水平得以改善。另外,两组术后并发症的发生率分别为15.00%和10.00%,比较未见明显差异(P>0.05),说明耳内镜鼓室成形术的应用不会额外增加慢性化脓性中耳炎患者的术后不良反应,安全系数较高。

综上所述,对慢性化脓性中耳炎患者予以耳内镜鼓室成形术治疗,手术耗时短,术中出血少,可抑制患者的炎症反应并改善其听力水平,较为安全可靠,值得在后续临床诊疗中加以推广与普及。但本研究仅探究了耳内镜鼓室成形术术后3个月的疗效,后续还需延长随访时间行远期疗效的探究。