对勒·柯布西耶大作《走向建筑》不同评论的反思

——纪念《走向建筑》面世100 周年

2023-11-14韩林飞

韩林飞

任嘉乐

一、大作的诞生

勒·柯布西耶(Le Corbusier)将他和阿梅德·奥赞方(Ahmed Ozenfan)为杂志《新精神》(L’Esprit Nouveau)共同撰写并发表的一些关于建筑的文章整理汇集,于1923 年出版了《走向建筑》(Vers une architecture)一书(图1)。所以《走向建筑》一书实质上是由两人合作完成的。该书最初被柯布西耶命名为“建筑或革命”(Architecture or Revolution),他甚至为其设计了封面(图2),但后来还是使用“Vers une architecture”作为该书的书名。“建筑或革命”被用作其最后一章节的标题。[1]除了最后这个章节是柯布西耶独立完成的,其余的章节均来自于杂志《新建筑》上所刊登的柯布西耶与阿梅德·奥赞方合作撰写的文章。

图1: Vers une architecture,法文原版封面,1923 年

图2: 柯布西耶为Vers une architecture 设计的其他封面

《走向建筑》对20 世纪的建筑界产生了深远的影响,引发了广泛的讨论和争议。陈志华先生在《走向新建筑》译本的译者序中写道:“这是一部开创了现代建筑语言和理论的奇书,也被指责为一部导致了现代建筑危机和异化的罪书。”[2]柯布西耶作为现代主义开拓人物,国内对于他本人的生平经历、建筑规划思想及作品已有大量研究成果,其中不乏对柯布西耶大作《走向建筑》的研究与评价。《走向建筑》可谓柯布西耶的开山之作,也是阐述新的建筑思想、冲破古典束缚的历史之作。国内已出版多本该书的中文译本,先后有吴景祥(1981 年出版)、陈志华(1991 年、2004 年出版)、杨至德(2014 年出版)、陈红(2021 年出版)等的译本,为国内学者研究此书提供了基础资料。

随着《走向建筑》中文译本的一次次出版,部分学者先后发表对此书进行解读的文章。其中通过该书探讨柯布西耶建筑思想和历史作用的文章当属最多,例如:窦武的《〈走向新建筑〉译后记》结合历史背景和柯布西耶现代建筑实践的坎坷过程,对书本表达的现代建筑思想和背后历史现象进行解读[3];王泽猛的《建筑的责任—解读勒·柯布西耶〈走向新建筑〉》一文,通过书中对建筑的时代性的理解,总结了建筑在社会发展中的主观作用及建筑师的历史责任感[4];程超发表《也读〈走向新建筑〉:理解柯布西耶的写作策略和意图》一文,通过梳理柯布西耶的创作意图,深刻分析书中柯布西耶所倡导的新的建筑体系与古典批判和继承的关系[5]。关于本书的翻译问题,也有部分学者进行探讨和研究,例如:王骏阳发表《勒·柯布西耶Vers une Architecture译名考》一文,研究分析了国内外多个版本的书名翻译与文章思想内容的对应关系[6];另外,值该书面世100 周年之际,金磊发表《该如何纪念中外建筑先贤—柯布西耶〈走向新建筑〉百年与中国建筑巨匠童寯的贡献再识》一文,再次归纳柯布西耶《走向新建筑》的当代定义,并探讨与童雋先生共同的建筑气质与设计思想[7]。无论是该书中文版本译者序,还是相关学术论文,都有提到柯布西耶这本大作的历史意义,并从多个方面解读此书。这些研究中虽也涉及该书语言结构的相关问题,但未曾探究其缘由。

二、“走向新建筑”,何为“新”

对于该书的书名翻译,如果按照法语书名“Vers une architecture”的字面翻译则是“走向一个建筑”。然而,1927 年英国建筑师与艺术家弗雷德里克·艾切尔斯(Frederick Etchells)首次将该书翻译成英文,并以“Towards a New Architecture”(走向新建筑)作为该书的书名(图3)。1981 年,第一本中文版译本是由吴景祥先生直接从法文翻译而成,其题目也受英译本影响,名为《走向新建筑》(图4)。自第一版法文版出版100 年来,这本书中英文版本都翻译为《走向新建筑》(Towards a New Architecture),“新”更多被认为是取自杂志《新精神》(图5),这也正切合这本书的所表达的思想,也更具有宣传力,但有失其本意,造成理解上的偏差。原版题目“走向一种建筑”意味实时存在的事物,但从文中的语言中却不能有充分理解出绝对或者本质的建筑(an absolute or essential architecture)[8],也就是说书中没有具体阐明是哪种(新)建筑,所以各国译者对于该书题目的翻译都有各自不同的理解和翻译方式。德国艺术史学家汉斯·希尔德布兰特(Hans Hildebrandt)于1926 年完成的德文译本将其译为“Kommende Baukunst”(即 将 到 来 的 建筑)(图6),对其有别样的解释,但还是和法文版有着同样的问题。雷纳·班纳姆(Rainer Banham)①觉得两个版本的译本都不够准确,认为它们过于强调书中未曾出现的“新”或“即将到来”的建筑。

图3: Towards a New Architecture,弗雷德里克·艾切尔斯的英译本封面,1927 年

图4: 《走向新建筑》,吴景详中文译本封面,中国建筑工业出版社,1981 年

图5: L’Esprit Nouveau(《新精神》)杂志第一期封面

图6: Kommende Baukunst,汉斯·希尔德布兰特德文译本封面,1926 年

除上述两种译本,1939 年阿根廷出版的西班牙语译本将书名译为“Hacia Arquitectura”(走向建筑)(图7),是对法文原文的直译。日本建筑学者宫崎谦三于1929 年翻译了日文译本,其书名译为《建篥芸林》(走向建筑艺术);现如今在日本普遍使用是吉阪隆正②于1976 年重新翻译的译本(由鹿岛出版会出版),其书名为《建築PH目指して》(以建筑为目标)(图8)。然而,1927 年弗雷德里克·艾切尔斯的英译本《走向新建筑》是影响最为广泛的,经后来学者辨证,1957 年,它被重新翻译并再次以英文出版,其题目被译为Towards a Architecture(《走向建筑》),这也更加契合法文原意。而国内,无论是第一版吴景祥先生的译本(图4),还是后来陈志华先生以及学者杨至德、陈红的译本,都将题目译为《走向新建筑》,国内学者和学生也都将柯布西耶这本大作称为“走向新建筑”,然而全书对“新”并未有明确定义,“新”的加入可能更便于读者对书本时代及人物的理解,但与原文“Vers une architecture”相悖。

图7: Hacia Arquitectura,西班牙语译本封面,1939 年

图8: 《建築PH目指して》,吉阪隆正日文译本封面,1976 年

“Vers une architecture”中的“une”,中文译为“一个,一种”,作为法文直译是“走向一个建筑”,然而法语中“une”是不定冠词,具有不确定的指代关系,并未像在中文中那样有很强的指代性,亦可不用翻译。[3]倘若加上“一个,一种”,而全书又未对“哪种哪个”有所定义,这和译名“走向新建筑”又有同样的问题。“Vers une architecture”中,或许柯布西耶更加侧重的是“Vers”(“走向、迈向”),强调动作,本意便有从A 到B 的过程,也就是追求不一样建筑的过程,符合文中所呼吁的要走向工业时代的建筑。相比于“走向新建筑”,“走向建筑”已经把“新”的含义包括在内。同时也和文中内容一样,未明确表达哪种建筑,模糊的概念更值得读者结合书本内容和时代背景自行体会与理解,纵观柯布西耶一生的设计思想与建筑创作,也很难用一种建筑风格来解释概括,不加任何冠词的释义也更加符合柯布西耶一生的建筑特质。因此,本文将书名确译为《走向建筑》。

艾切尔斯和国内学者将“Vers une architecture”译为“走向新建筑”,其实也符合时代背景。按照新旧事物的替代论,建筑也将与社会发展并行抛弃旧的束缚。这同样契合了杂志《新精神》中的“新”。而对于是否是“新”的,或者哪种“新”的建筑,柯布西耶在书中并未提及,他本人对此也是模糊的、含糊不清的。艾切尔斯的英译本序言中提及:“勒·柯布西耶先生并没有花费时间和篇幅去开一份对于现代建筑物的深思熟虑的清单”[9]。否则,雷纳·班纳姆就不会质疑英、德译本的题目翻译。柯布西耶是现代主义建筑的奠基人,他明确地提出要与古典划清界限。但事实上,他并没有否定古典建筑的所展现出纯粹、壮观、打动人心的美,反而将其歌颂:

“人们使用石头、木材、水泥;人们用它们建成了住宅、宫殿;这就是营建。创造性在积极活动着。但,突然间,你打动了我的心,你对我行善,我高兴了,我说:这真美。这就是建筑。艺术就在这里。”[2]

在书中“罗马城的教益”一章节中,开头便从字里行间中体现出对罗马古典建筑的敬仰之情(图9、图10)。

图9: Vers une architecture 中“罗马城的教益”章节插图,大角斗场

图10: Vers une architecture 中“罗马城的教益”章节插图,罗马万神庙

“拜占庭的希腊,精神的纯创造。建筑不仅仅是布局有序和光线照耀下的美丽的棱体。它是一件使我们愉快的东西,这便是量度。量度,分解成有韵律的、由同等气息赋予生命的量,使统一的、精细的比例处处贯彻,平衡,解方程。”[2]

在论述“拜占庭时代的罗马”一节时,柯布西耶饱含激情地赞叹古典建筑所表现的形体美以及秩序美,并直截了当地称带来愉悦感的是“量度”。而就是这种量度,在他后来的建筑设计中发挥出别具一格的魅力,并成为他主要的建筑思想之一 —“模度”。

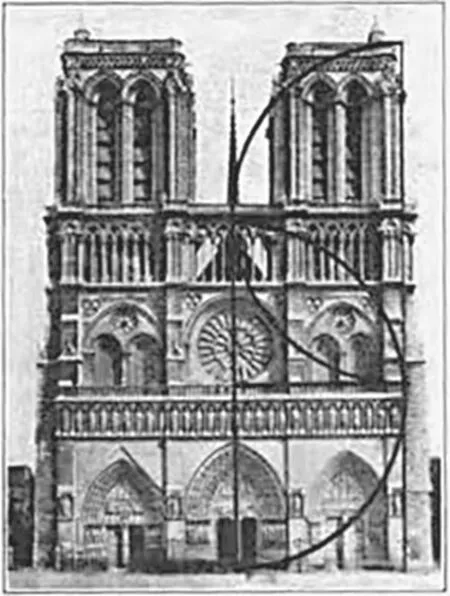

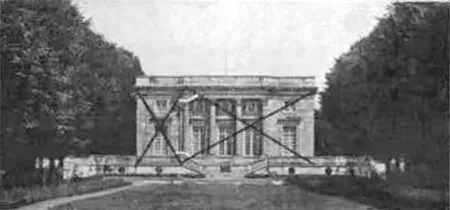

另外,柯布西耶为了说明建筑秩序和比例的问题时,直接使用中世纪哥特式建筑巴黎圣母院作为参考案例,同时也利用学院派古典主义建筑作品来阐述比例关系,如凡尔赛的小特立阿农等(图11~图13)。约翰·萨默森(John Summerson)将柯布西耶的这种做法称为“古典走向现代”的表征之一[10]。在这本大作中,我们不难发现,柯布西耶还使用了诸多学院派建筑学的词汇。在书中,柯布西耶强调的平面设计的核心思想—“平面是生成元”,便来自于学院派建筑理论代表朱利安·加代(Julien Guadet)的理论[11]。

图11: Vers une architecture 中“基准线”章节插图,巴黎圣母院

图12: Vers une architecture 中“基准线”章节插图,罗马市政厅

图13: Vers une architecture 中“基准线”章节插图,小特立阿农

这也不难理解,《走向建筑》一书中大部分章节摘自于1920—1922 年《新精神》杂志所刊登的文章。此时,整个社会都在寻求探索适应于工业社会生产的设计之路,整个西方建筑设计史无一不是围绕“古典”二字而发展的。在节点性的历史时期,西方人便开始从古罗马、古希腊的中寻找当代社会不同阶层所需要的文化产物,用来指导即将到来的建造任务。而1920 年代,整个西方社会同样在古典中寻找理念来指导新的建筑设计,复古主义、古典主义思潮仍占据着主要的地位。柯布西耶和奥赞方当然也不例外,他们也习惯性地从古典中寻找答案。同时在罗马、希腊等地游历时,柯布西耶也看到了古典建筑完美的比例与令人愉悦的秩序,但他的答案却与那些复古主义者、折中主义者等有很大不同。

工业化机器大生产至今已经持续了一百多年,而那时整个欧洲除了少数的工业建筑脱离了古典束缚,其他类型的建筑,尤其是住宅,还对工业化时代未有一丝回应。柯布西耶极具敏锐的视野,他看到古典的样式不能适用于机械化生产模式—可能很多建筑师也都看到了,但都没有他如此充满激情与革新性的精神论述。他提出来要么搞新建筑,要么就革命,他强烈宣称要与传统划清界限。口号式的文辞汇聚在这本大作中,极具有宣传力、号召力。这也是柯布西耶想要做的,这种敢于破旧立新的精神,成为他名声大噪的重要法宝。在这本书中的最后一个章节“建筑或者革命”中,他阐述了新建筑发展的必要性,认为当今社会务必要紧跟现代化,发展出新的“居住机器”,他将那些建造在建筑中的古典样式看作为寄生虫,认为过去几千年的建筑原则不再具有任何意义,他以激昂的文字呼吁人们要创造新的建筑,废除掉一切经典,他旗帜鲜明地为当时混沌的建筑思潮探索道路。但废除经典之后,他依旧谈论着古典的秩序与精神,重新回归到理性与感性的矛盾当中。另外,直到此书章节的最后,他也没有阐明这种建筑到底是什么样,没有实践性的指导思想,而是以“革命可以避免”[7]匆匆结尾,具体以哪种建筑避免并未明确定义,全书到此结尾,戛然而止。

对于所要走向的建筑特征,跳出书本,柯布西耶在1923 年之前便对工业时代的建筑有所指代,将建筑视为一种机器—居住的机器。《走向建筑》中,柯布西耶对飞机、轮船、汽车等工业时代的机器无比称赞,宣称伟大时代已经开始,工业带来新的精神,并给予这个时代所有作品以生命,由此建筑风格正在因工业时代进程所确立。[12]工业时代引发交通工具以及其他产品的变革,那建筑也应成为工业产品来批量建造与生产,这也正是当时一批倡导工业至上的建筑师的思想主张。柯布西耶雪铁龙之家(Maison Citrohan)的设计依照了“居住机器”理论,这被看作纯粹主义建筑的原型,其模型曾在1922 年的秋季沙龙(Salon d’Automne)上展出,乔治·贝斯努斯(George Besnus)对其印象尤为深刻,便委托柯布西耶为设计该类型的住宅。随后,其他的委托人接踵而至,如奥赞方以及柯布西耶的支持者拉·罗切(La Roche)等。柯布西耶为1925 年的装饰艺术博览会设计了新精神馆(L’Esprit Nouveau)展区,就把它作为一个标准化的内容。另外,作为纯粹主义生活方式的展示,“它的所有家具都是工业的产物,而不是装饰者的产物。建筑物本身是公寓区的一个‘单元’,是住房计划中的一个单元”。[13]

柯布西耶对于“新”建筑的定义,是完全机器化的,并不是所有现代建筑师主张的。就在当时,赖特就预见了柯布西耶“居住机器”理论的弊端:

勒·柯布西耶说:“住宅是居住的机器。”赖特说:“建筑应该是自然的,要成为自然的一部分。”赖特最厌恶把建筑物弄成机器般的东西。他说:“好,现在椅子成了坐的机器,住宅是住的机器,人体是意志控制的工作机器,树木是出产水果的机器,植物是开花结子的机器,我还可以说,人心就是一个血泵。这不叫人骇怪吗!”[14]

虽然在现在看来,这无非是两种建筑思想的对辩,没有孰对孰错之分。赖特代表的是美国精英消费主义文化,而柯布西耶崇尚的是集体主义住宅,显然两者是相背而驰的。但赖特的批判不无道理,这种机械化的生活形式的确让人有不舒服的感觉,人与机器的关系突然间变得本末倒置,人逐渐成为机器的一部分,这也就成为后来的“柯布式错误”一个关键因素。导演雅克·塔蒂(Jacques Tati)③在他的电影中就深刻地揭示着现代建筑的这种非人性特征。(图14)

图14: 电影《我的舅舅》(My Uncle)镜头—温馨的小镇和冰冷的现代住宅对比

三、此书语言体系及结构逻辑的评价

在阅读此书的过程中读者不难发现,书中的文章缺乏理论著作必要的结构和逻辑,语言也类似于口号式的宣传标语,前后不够连贯,这给后来的学者阅读和研究此书带来不小的困难,同时对于大部分初学者来讲,没有一丝读下去的欲望,甚至于晦涩难懂。

笔者在上学期间,阅读此书就较为困难,很难坚持读下去,周围同学也是如此,但当时以为个人才疏学浅还不能理解其中的深邃思想,或者是翻译的缘故。后来继续研读和深造,与国内学者交流起此书,他们也感觉这本书不易理解。笔者也曾到法国交流学习,问及法国学者时,他们读法文原版时也有同样感受。《走向建筑》这本书阅读起来艰涩难懂,文章结构逻辑混杂,甚至部分观点前后有所出入,想必这是大多数读者的感受。

由中国建筑工业出版社出版的全国建筑学主要教材之一的《外国近现代建筑史》中,就有相关文字进行描述:

《走向新建筑》是一本宣言式的小册子,里面充满了激奋甚至是狂热的言语,观点也芜杂,甚至相互矛盾。[14]

美国盖蒂研究(Getty Research Institute)的建筑文献部于2007 年出版了以Toward an Architecture为书名的全新译本,译者约翰·古德曼(John Goodman)在“From the Translator”中说明:

“艾切尔斯看到了这本书毫无章法的文辞,但增加文章的可读性,使读者读起来更加顺畅。译者将它的语言变得更加均质化,削减了本书文章措辞的冲击感和宗教条令般的节奏。其实,这本著作的法语原版读起来较英译本更加困难。”[15]

陈志华先生在翻译英译本之前,便觉得吴景祥先生的法文原版翻译较为晦涩,不易理解。

雷纳·班纳姆曾提到:“这本书是20世纪所有建筑著作中影响最大、阅读最广,同时也是“最不易理解”的一本。”它的影响力超过了其他任何一本关于建筑的书。但由于没有被充分地理解,因此,这种影响很显然是较为表面化的。雷纳·班纳姆经过长篇大论的分析,认为这本书没有论点,但它的确有一个基本的法律性主旨。

“从整体上看,我们可以看到,即使它没有论点,但至少有一个座右铭,即主题,可以概括为:建筑现在处于无序状态,但其来自古典几何学的基本规律仍然存在。机械化并没有威胁到这些规律,而是加强了这些规律,当建筑恢复了这些古典规律并与机械化和平相处时,它将有能力纠正社会的错误。”[16]

根据威廉·柯蒂斯(William J.R.Curtis)④的说法:“这不是一个宣言,也不是一个理论著作,而是两者的混合体。柯布西耶明确指出,对建筑结构的熟练掌握只是作为追求更高建筑目标的前提条件。柯布西耶用煽动性而华美的语言来定义建筑,这让人想起纯粹主义的唯心主义美学以及他早期的作品。”[17]

柯布西耶在用这种文笔风格阐述观点时,其语言就像发怒的狮子般咆哮,达到令人震撼的效果。甚至不惜夸大某个观点以博人眼球。中国建筑工业出版社1981年出版的第一版中文译本,在出版说明中就对书中的某些观点提出质疑:

从这本书中也会看到,有些观点还值得商榷。例如,他认为建筑艺术可以抽象和超越于功能之外,并有高级低级之分;又如他主张社会革命发生的根源在于建筑的问题没有解决,建筑问题解决了就可以避免革命,等等。对于这些问题,我们相信,读者在阅读中会加以分析和批判的。[12]

在雷纳·班纳姆的评论中,具有较多的批评性色彩,以下是其中的几条:

“《走向新建筑》(Vers une architecture)一书没有任何真正意义上的论据。”“规则的确切性质是模棱两可的。”

“一种新的歧义在这里出现。”

“勒·柯布西耶随后破坏了他自己的论点。”

“不幸的是,他对史料的使用极其草率,所以这一章节让他的形象大打折扣。”

“这为理解一个晦涩难懂的章节的含义提供了一个有用的线索。”

“我们发现自己有一种类似于前一章节的模糊性。”[2]

以下简短的摘录表明了这一特征,并显示了书中充满争议或不恰当的陈述:

“我们的眼睛是用来观看光线下的各种形式的。

基本的形式是美的形式,因为它们可以被辨认得一清二楚。

依靠计算来工作的工程师使用几何的形式,他们用几何满足我们的眼,用数学满足我们的心;他们的作品正走在通向伟大艺术的道路上。”[2]

这种说法其实是经不起推敲的。“基本的形式是美的形式”,这只是他个人的论点,是需要论证的。“现在的(1923年)建筑师已经不再能了解这些简单的形式了”,这在当时并不适用于一般的建筑师。另外,关于柯布西耶论述工程师与几何形式的关系,也显得有些像“门外汉”似的评论。有些机械产品的外观几何形式看起来较为简洁,但其内部几何构造是复杂的,或者外观的几何生成方式也是复杂的,因为需综合考虑各种力学因素,例如飞机、轮船的构造等。工程师需要经过系统的学习才能领会这些工程数学,并将其视为一种技术手段。柯布西耶并不了解工程力学,所以他只能认为工程师用简单的几何来满足我们的视觉感受,并认为工程师的工作是伟大的艺术成就。这样的观点显然失之偏颇。

部分评论家对《走向建筑》中的建筑并不认可:他们认为书中提到的(新)建筑在材料、结构和建造上都不合规范。大卫·沃特金(David Watkin)说道:

“这本书包括对一些以口号形式出现的文章相当随意的再版,这些文章最初出现在《新精神》(L’Esprit Nouveau)杂志上。由此产生的混乱和缺乏统一的论证,使读者能够自己决定其主要信息是什么。”[18]

萨林加洛斯(Nikos Salingaros)在《建筑理论》(A Theory of Architecture)一书中提及:

“毋庸置疑,《走向建筑》是20 世纪建筑和规划的一个里程碑式的文件。我们建议不要把它作为一个严肃的文本来阅读,而是作为一个破坏建筑和城市一致性的宣传手册来阅读。”[19]

但许多建筑评论家对柯布西耶这本大作的表述形式给予很高评价。

威廉·柯蒂斯:“《走向建筑》(Vers une architecture)的建筑并没有试图以直接的逻辑方式来论证其观点。它通过精练的警句和令人惊叹的视觉类比来表达自己的观点,比如寺庙和汽车、宫殿和工厂、汽车广告、学术图表和自由手绘的草图。这本书说明了一个艺术家的创造性神话的试金石和执着。”[17]

亚历山大·佐尼斯(Alexander Tzonis):“这本书揭示了勒·柯布西耶强迫性地在头脑中编造具有巨大的修辞、创造性和指导性的联想—使人们以一种新的方式‘看’世界。同时,它也体现了他对人类文化和历史的普遍性的深刻信念。”[20]

《走向建筑》是柯布西耶最重要的一本书,对它的解释从敬畏到蔑视都有。贾克斯·古顿(Jacques Guiton)认为他的全部建筑理论都在这一本书中,后来的著作只是以更精练和清晰的方式重述着它的内容。[21]

四、探究此逻辑及表达方面“问题”之原因

Vers une architecture一书大部分章节是将柯布西耶与奥赞方为杂志《新精神》撰写的文章整理汇编而成的。杂志文章的汇编显然缺少书籍整体的结构逻辑,文章又是分不同时间发表的,相互间隔时间长,又没有整体的框架去提前编排,这就造成了此书结构逻辑不通顺的问题。柯布西耶的整个青年时代并没有受过系统的建筑学教育,因而他缺少撰写文章方面的训练,这也就不难解释《走向建筑》一书的文章结构为何如此混乱。

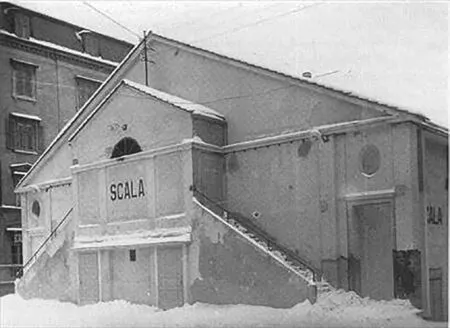

回顾柯布西耶青年经历,在1900—1917 年间,还是叫作查尔斯-爱德华·让纳雷-格里斯(Charles-Edouard Jeanneret-Gris)的青年时期,他当时在拉绍德封艺术学校学习。此时正处欧洲新艺术的浪潮中,这改变了他可能传承父亲钟表匠人手艺的命运,在其导师普拉德尼耶的影响下,他选择了建筑师的道路,虽然他并未受过专业的建筑学教育。1908—1909 年期间他曾接连在奥古斯特·佩雷(Auguste Perret)、彼得·贝伦斯(Peter Behrens)的工作室工作一段时间,短暂的学徒经历对柯布西耶新建筑思想和现代建筑设计手法的诞生都产生了重要的影响。紧接着1911 年的东方之旅,他对古典建筑艺术的游历获得了对建筑空间和古典精神的感悟,使他对古典有更深的理解与体会。柯布西耶于1911年回到拉绍德封,并加入由导师莱普拉德尼耶开设的课程教学。该课程具有包豪斯课程体系的原型,使柯布西耶更加认识到适应现代化工业环境的必要性。在拉绍德封的这段时间,柯布西耶一直在当地宣传自己,“吹嘘”自己熟练地掌握着混凝土建造技术,以此开展了他多个建造实践,包括:1916 年超出工程预算的施沃布别墅(Vila Schwob)(图15),为其父母亲设计的住宅“白屋”(Maison Blanche)(图16),存在设计纠纷的史卡拉电影院(La Scala Cinema)(图17)等。拉绍德封是柯布西耶建筑思想飞跃并实施的第一站,这里任由他施展自我的认识、尝试与表达,这也为他后来革命性的建筑创作埋下基础。

图15: 施沃布别墅(Vila Schwob),1916 年

图16: 柯布为其父母亲设计的住宅“白屋”(Maison Blanche),1916 年

图17: 存在设计纠纷的史卡拉电影院(La Scala Cinema),1916 年

柯布西耶最先被学界所认识,打响个人名气的便是他的文章。在那个复古主义、折中主义盛行的社会,柯布西耶坚决地站到现代化阵营当中,这将给那些崇尚古典建筑思潮的学院派设计师当头一棒。而这种狂妄的文字、准宗教强度的口号式话语,自然就成为他轰动整个建筑学界的关键要素。

虽然这本书结构混乱,部分论点经不起推敲,但它在建筑设计史,甚至于整个设计史上的地位都是不可撼动的,它对20世纪现代建筑的未来发展方向具有指导性意义。书中所提倡的功能性价值、基于技术的进步、追求适应时代的建筑理念,在今天看来都未曾过时,今天的住宅设计中还体现着书中部分关于住宅设计的相关原则。陈志华先生在译本《走向新建筑》的译后记中阐述:

“这本书的体系不严谨,结构混乱,美学观点也有可商榷之处,有些论证不免有些简单化。不过,它是一本极重要的书,一本好书,一本在历史上起到开拓作用的书,一本永远不会磨灭的书。一部虽然有片面性甚至错误,却提出了新思想,很能启发人的书。”[2]

而正是柯布西耶敢于向权威挑战、坚持自我的精神,才会赋予这本书开拓式的价值。他是现代主义建筑运动的革命战士和旗手,他的设计实践和理论对20 世纪建筑规划和艺术设计的发展产生深远的影响,他将是建筑史、规划史、设计史永远绕不开的人物,这是毋庸置疑的。但这并不能成为当今学界过度“神化”柯布西耶的理由,这不是我们建筑思想健康发展的应有的现象。和他的大作一样,柯布西耶也并不是十全十美的,辩证、客观和批评性地对待历史人物对于任何学科的发展都将是必要的。

五、总结

总而言之,柯布西耶《走向建筑》这本大作自诞生起就引起巨大轰动,百年的历程中,在全球翻译成各种语言的不同版本,并不断有新的译本出版。一百年后的今天,这本书仍受到建筑学界的广泛青睐,成为现代建筑学初学者的必读书籍,这是不争的事实。究其原因,柯布西耶以其前卫的工业化机器思想同旧的古典思想割裂,与周围环境对立,利用宣传式的语言把读者牢牢吸附。书中警句式的文字点缀着其中某些页面,有些以准宗教的强度不断地重复,像“现代主义的咒语”。肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)就指出它是咒语,而且是用相当隐晦的语言表述的,尽管如此,它对他来说也有一种神秘的意义。“它的炼金术主题将他那强迫性的不可知论的思维习惯暴露在神秘的尽头。”[23]柯布西耶以他这本大作,成为具有里程碑意义的现代主义建筑的先驱,影响至今,甚至不断延续。因为,他始终是一位出类拔萃的现代主义建筑的鼓吹者和具有独特精神的创造者。

注释

① 雷纳·班汉姆(Rainer Banham),英国人,1922年生,著名建筑师、设计评论家,也被称为最早的设计史学者。

② 吉阪隆正(1917—1980),日本建筑师,东京人,1950—1952 年在柯布西耶的事务所工作。

③ 雅克·塔蒂(Jacques Tati,1907—1982),法国著名导演、编剧演员。

④ 威廉·柯蒂斯(William J.R.Curtis),生于1948年,英国著名的建筑史学家、评论家、作家、画家和摄影师。