从知识共享到知识共创:教育元宇宙的去中心化知识观 *

2023-11-14翟雪松楚肖燕顾建民王会军

翟雪松 楚肖燕 顾建民 李 艳 王会军

(1.浙江大学教育学院,杭州 310058;2.杭州国际城市学研究中心浙江省城市治理研究中心,杭州 311121;3.浙江省教育技术中心,杭州 310063)

一、引言

信息新技术的飞速发展已经为教育教学中的知识共享提供了丰富的媒介和平台。Web1.0 打开了知识展示和传递的互联网渠道,Web2.0 时代构建起了知识交互与协作的互联网空间,但随着Web3.0 时代的到来,基于单一知识分享的教学行为面临着新的挑战。在拔尖创新人才培养、教育优质均衡发展以及教育评价改革推进等方面,传统的知识观仍然停留在知识的“灌输”而非“创新”、资源的“分享”而非“共创”、评价的“功用性”而非“发散性”层面,难以满足“十四五”规划中提出的发展更高质量、更加公平的教育公共服务体系的要求,缺少符合均等化和多样化的公平—质量双重结构(杨九诠,2018;新华社,2021)。现有的教育问题和未来的教育发展需求亟需对传统知识观进行相应的调整,依靠教育数字化改革建立去中心化的共同信任机制和价值观,在此基础上逐步实现共创生态。与此同时,产业界已通过元宇宙的去中心化获得的群体智能效应,并开始被教育界所关注,教育元宇宙成为了以知识共创为核心的新知识观的技术基座和应用基础。

教育元宇宙是第三次互联网革命下的新形态,它通过去中心化的架构对真实场景进行镜像,并建立起虚实相生的共信机制,具有群策、仿真、智能的特点。教育元宇宙具有优化教育系统生态韧性、探寻数字赋能高质量教育发展、多向传递解决教育公平等社会问题的重要潜能(翟雪松等,2022)。知识的发展与传播是教育的根本任务,知识转型与教育改革相辅相成(参见石中英,2001a)。作为开展教学实践和推动教育进步的基本单元,知识的生产组织、传播方式也在新一轮的科技革命与产业变革中不断演化。OECD 在2022 年1 月发布的报告中指出,数字技术所提供的连接正在重新定义知识的产生和传播方式,我们的决策越来越依赖于知识集聚的“群体智慧”(Wisdom of Crowds),探究知识的生产、传播与应用是教育的关键所在(OECD,2022)。陈丽等人(2021)指出,知识的内涵、生产和传播规律研究已经成为“互联网+教育”的十大学术新命题之首。进一步厘清新一代互联网浪潮下的教育知识观,挖掘元宇宙构建公平教育环境和培育创新人才的潜能,是Web3.0 时代教育变革的必要途径。

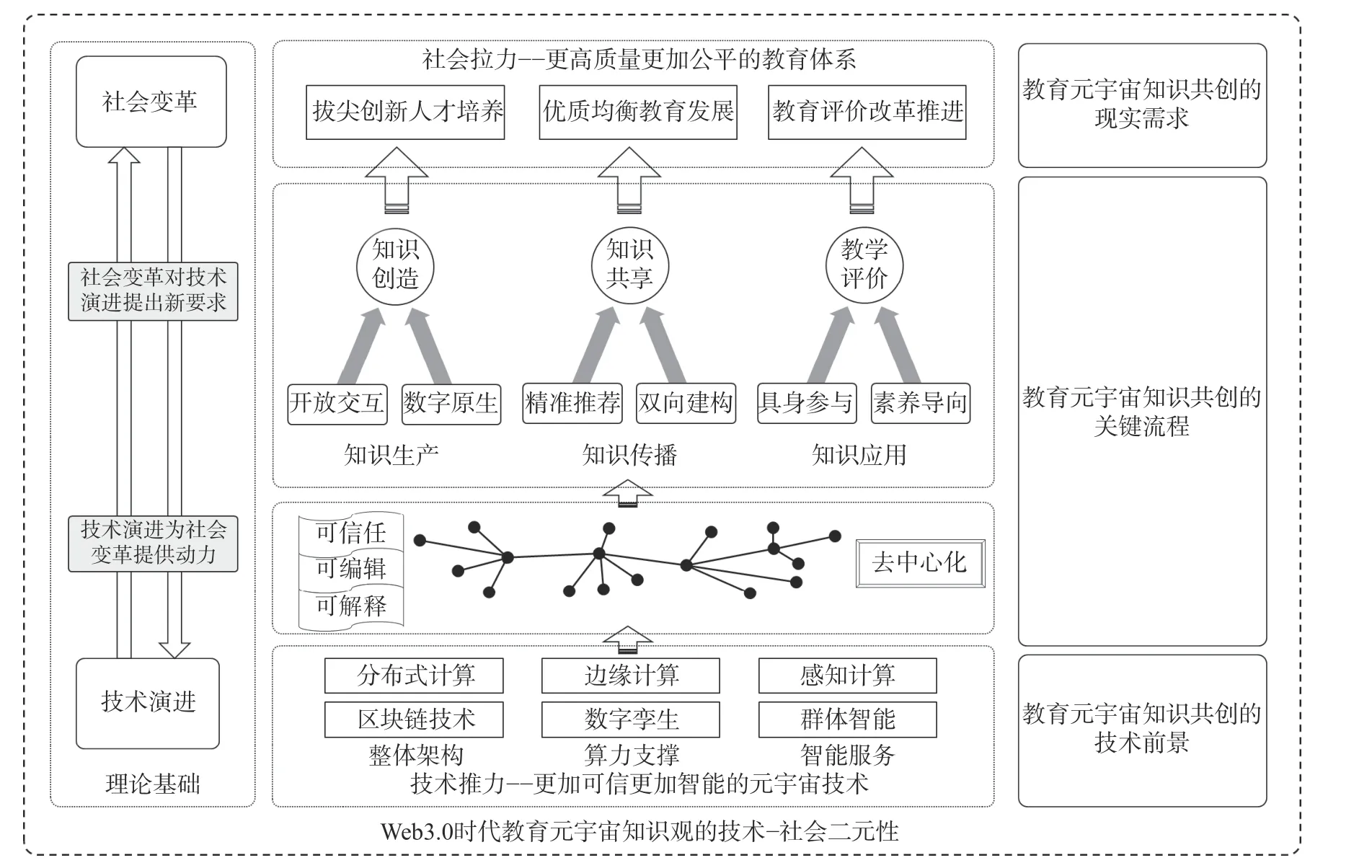

本研究从技术—社会互构论出发,通过对教育元宇宙本身的去中心化特征及其相应的技术底座的分析,探索传统知识观下的教育发展危机以及知识观的转变方向,进而提出了教育元宇宙赋能下的去中心化知识观,即通过知识的生产、传播、应用达成教育教学中的知识共创。基于此,我们还对教育、课堂、知识三个层面的去中心化结构进行了再思考,强化“互联网+教育”的赋能作用,进一步激发推动教育优质均衡发展的内生力量。

二、Web3.0 时代知识观转向的理论基础及现实需求

(一)技术—社会互构论

教育作为重要的社会发展驱动力不断推动技术的创新发展,技术在变革中也不断倒逼教学理念和形式要做出适应性改变。美国麻省理工大学伯茨科夫斯基(Pablo J.Boczkowski)(2004)提出的技术—社会互构论理论认为:技术发展与社会变革之间相互依赖,新兴技术在社会中的应用以及社会环境对技术的塑造相互交织,共同构成了一个动态、持续的过程。在此过程中,技术的“结构刚性”会对组织和社会的结构提出新的要求,而社会的“技术刚性”则要求对技术本身及其应用作出调适。与“技术决定论”和“社会环境决定论”相比,相互塑造的视角为技术建构和社会采纳的协同过程提供了一个更加全面的解释。教育元宇宙的出现也是技术迭代与教育需求相互进阶和约束的结果,是技术和社会动态发展平衡中形成的新一代互联网形态(翟雪松等,2022)。工业4.0 时代催生了信息技术对教育和社会的变革,同时也带来了“数字鸿沟”、教育的“温度感”缺失等问题,因此我们需要从社会的政治、经济、环境等视角整体建构智能时代的教育教学。

知识的组织是社会建构的映射,学校组织和教师愿景等都是知识组织的表现形态(王晓阳,2021)。在三次互联网发展浪潮下,知识及其组织形式都在不断变化。在世界一体化、经济全球化背景下,为了满足全球性信息交换的需求,Web1.0 时代的互联网孕育而生,它不仅拓宽了学习者获取信息的途径,也让知识的传递方式更加便捷。与此同时,它也带来新的挑战:信息源的联通性没有建立,信息的真伪和辩论缺少即时性的反馈。这挑战也促进了以交互式通讯为特征的Web2.0 时代的到来。在这一时期,学习者对于知识的渴望从“可读”“可写”走上了“可谈”“可改”。随着人工智能特别是深度学习技术在过去十年的迅速发展,以语义算法为特征的Web3.0 时代呼之欲出,智能算法逐步将人类从简单重复的工作中解放出来,使之走向以创新为主体的工作阶段。而教育者也开始深刻反思如何从简单的以知识传递为中心走向以知识生产和创新为中心的转型。随着语义算法对师生和知识的两大语义网的构建,新的知识观进一步转向去中心化的“知识共创”模式,学习者能够以一种更加平等的方式进行双向批判性交互,进而带来更有效的信息处理和知识创造(Nath et al., 2014; Grand et al.,2016)。陈丽等人(2019)认为,知识观变革的根本动因正是新一代互联网所带来的共创型信息空间的改变。可见,在新一代信息技术与教育相互交织与建构时,传统知识观必然会发生急剧变化。新的知识观不仅会继承技术本身的特质,也会反映社会对教育提出的新要求,且天然地具有技术—社会的二元性。新知识观在随着技术不断发展演化的同时,也会成为调节技术赋能教育社会变革的关键变量。

(二)教育元宇宙的特征要素及技术前景

1.教育元宇宙的去中心化特征

教育元宇宙在继承“互联网+教育”的开放性和共享性的基础上,在多个形态和场域中表现出了更加明显的新一代互联网去中心化的特征。各主体在教育元宇宙中具有更高的自由度,形成了非线性的交互网络,而这又进一步模糊了教育系统的中枢,增强了系统的韧性,给知识的产生、传播和创新留下了更多自主的空间。教育元宇宙的去中心化特征具体体现在以下三个方面:

其一,基于并行数据的可信交互方式。教育元宇宙相较于现有的互联网学习生态具有更加深刻的社会性,它与真实社会的属性和要素有更加紧密的联系,因此能够突破教学过程中的时空关系和情感交流的边界,拓宽教育的作用范围和研究视野(翟雪松等,2022)。传统的线上教学还停留在一种广播式的浅层交互阶段。广播式的教学具有典型的中心化特征,而浅层交互虽然有了对话环境,但是交互主体间的信息没有串联,因此交互需求和互信机制难以得到保障。在这种互联网情境下,学习者依然是知识的被动接收者。但是,教育元宇宙是对真实世界的极大程度的还原和映射,它能够给学习者带来近似于真实世界中的高度仿真的学习体验。教育元宇宙突破了传统教育场域的割裂限制,实现了线上线下数据的并行传递。此外,数据的并行串联还能够提供镜像主体间以及学习空间设计中的情感支持,促进学习者在认知维度、非认知维度和社会维度的知识获取与创新。知识并非静态的符号,而是建构于社会情境中。教育元宇宙在去中心化的基础上为学习者建立起知识之间、知识与学习主体之间、真实主体与复杂主体的关系社会网络,为知识提供流动的通道并将其运用到实际问题的解决当中,促进学生对隐性知识的获取(Hai et al,2021)。

其二,基于可编辑环境的共创生态。相对于传统互联网教学环境,元宇宙平台提供了可编辑的仿真学习环境。师生能够基于具体教学问题创设元宇宙情景,而可编辑的数字场景又为知识的应用提供了更多可能。在可编辑的教学环境中,学习者不再是简单地参与仿真实践,而是在问题构建中习得知识与经验,并获得新的灵感与启发。此外,在环境编辑过程中,各主体间形成的互信的社会认知网络,能够更有效地激发学习者的相互支持和认同。可编辑的环境贴近真实的教育问题和场景,有助于优化去中心化的互联网逻辑和架构,进一步提高去中心化协作的质量。换言之,教育元宇宙的可编辑属性使之成为了一个动态的去中心化复杂系统,在这个系统中,个体的认知、情感以及其他特质通过群体间的不断互动拓展,最终创造出更高层次的成果,即“知识涌现”(Knowledge Emergence)。教育元宇宙将多元知识与已有的经验和元素相结合,通过多次集成、非线性交互,生产出更加新颖、更加高阶的知识内容,最终实现知识的智能涌现创新(许立波等,2017)。

其三,基于可解释算法的协同机制。人工智能给教育大数据分析和评测带来了便捷的技术方案,但是人工智能特别是深度神经网络的黑箱依然困扰着教育研究者,教育研究者虽然能借助人工智能展示预测结果,但是对于分析结果的解释存在疑虑。而人工智能的可解释性需要从全局和局部两个方面去破解,前者突出各个参与变量的权重,后者体现各个参与主体的权重。教育元宇宙的去中心化架构能有效呈现学生个体维度在整体教学行为中的贡献,能够从特征权重的角度解释输入变量对预测结果的重要程度和影响趋势,展示深度学习模型的决策依据,分析深度学习输入和输出之间的因果关系(Kumarakulasinghe et al., 2020)。

2.教育元宇宙的变革支撑技术

教育元宇宙去中心化特征的实现离不开人工智能技术的飞速发展。这些已经应用于产业元宇宙中的人工智能技术,为教育元宇宙场域下的知识观变革提供了架构、算力与创新基础。

首先,分布式计算与区块链技术是教育元宇宙去中心化知识观的架构基础。去中心化的架构既是组织模式上的创新,也是信息技术的革新。根据加德纳(Gartner)公司2020 年发布的技术成熟度曲线,区块链技术是处于萌芽期的前沿技术,是一种全新的去中心化基础架构和分布式计算范式,有望重塑各行各业的活动形态,有望重构知识的生产模式、存储架构、交换服务和认证付费机制等(Rimol,2019;吴永和等,2020)。一方面,在融合分布式计算和存储的基础上,区块链技术整合了密码学、共识机制、智能合约等关键技术,建立了更加开放、共享、联通的“互联网+教育”生态(李凤英,2019)。另一方面,区块链技术透明的、不可篡改的特性,也能够使技术支持下的教育更加公平、公开,增加智能教育的可信任性(Trustworthy)(OECD,2020)。例如,美国麻省理工学院多媒体实验室(MIT Media Lab)在2015 年已经开始运用区块链技术开发新的工具、标准和策略来存储和管理数字学习证书,以增强教育评估系统的共享性、可验证性与可靠性(沈忠华,2017)。

其次,边缘计算与数字孪生是教育元宇宙去中心化知识观的算力基础。相较于传统的互联网形态,教育元宇宙中的沉浸式画面、物联网接入和数字孪生构建对计算机数据传输和计算能力提出了更高的要求。边缘计算利用网络“边缘”为云端分流,能够有效减少由于数据大量传输、计算和存储产生的功效时延,有助于打破数据算力壁垒。同时,通过抽取物理世界中的数字和冗余的数据,将其映射到虚拟空间,形成可演算的、能够对生活进行调整和反馈的知识,协助万物赋能以实现数字孪生(王晓飞,2020)。在教育领域,数字孪生能够变革知识演化过程,将知识转化为可视化的具象形态,以模型为交流介质与学习者进行互动(褚乐阳等,2019)。在更大规模的教育元宇宙场域中运用数字孪生具有了一定的技术前景,例如英伟达(NVIDIA)的Omniverse 平台已经为宝马、西门子、爱立信等多个制造商在产业元宇宙中建立了数字孪生工厂,通过生产线的模拟和调整和元宇宙的虚实结合,提高了现实世界的生产效率(NVIDIA,2022)。而能够高效、自发、创造性地从现有系统经验中汲取隐性知识的认知数字孪生(Cognitive Digital Twins),也正在不断发展中(Mortlock et al., 2021)。

最后,感知计算与群体智能是教育元宇宙去中心化知识观的创新基础。其一,感知计算能够通过设备和传感器从真实环境中获取更多的物联网数据(Sheth,2016),而移动群体感知计算(Mobile Crowd Sensing and Computing,MCSC)能够依据用户线上线下的多种数据,进一步实现大规模的社会感知,获取隐性数据,促进教育元宇宙中的人机融合(Guo et al.,2016)。这种融合属性进一步破解了传统学习者具身融合的难题,促使学习者从“场景之外”走向“场景之内”,促进知识学习从“知识之外”走向“知识之内”(李小涛,2022)。其二,学习者能够在教育元宇宙中进行大规模的协同学习,推动学习者之间不断发生有意义的知识联结和知识交互,使多个学习者组成的团队能够进行动态的、连续的、生成性的群体学习(Knapp,2010;朱珂等,2022)。其三,教育元宇宙中的知识交互能够形成群体智能(Swarm Intelligence),促进群体开放式创新。群体智能利用群体优势,在没有集中控制、不提供全局模型的前提下,为寻找复杂问题解决方案提供新的思路,基于互联网组织结构产生超越个体智能局限的智能形态(赵健等,2019)。这一技术的出现与发展也表明,知识生产不再是少数知识分子的权利,甚至不再是只属于人类的专利,机器也同样可以成为信息与知识的生产者与加工者(王竹立,2019;陈丽,徐亚倩,2021)。在这一阶段,教育元宇宙并不仅仅是真实世界的单一复刻,而是为学习者创造了一个更加去中心化的创新空间,并且其自身也蕴含着自发性知识创新的潜能。

(三)知识观转向的三大现实需求

从社会层面来看,要发展更高质量、更加公平的教育,不仅需要重视拔尖创新人才的培养,还需要实现教育的优质均衡发展,而教育质量与公平的纵深发展也离不开适切有效的教育评价方式。

1.拔尖创新人才培养

培养拔尖创新人才是建设创新型国家的重要保障,是破解基础学科领军人物短缺和国家长远发展瓶颈问题的重要突破口。拔尖创新人才的知识储备和能力素养往往超越单一领域的局限,具备较强的创新思维和协作能力以及较强的交叉应用能力(张建红,2021)。智能时代的知识更新速度加快,新的学科和领域不断产生,以传递和共享为基本理念的知识观难以匹配知识本身迭代的速度。“拔尖”的内涵是指在特定领域有持续关注力和敏锐度,有较强的专业认同感。这种专业认同感在很大程度上依赖学习者的体验,只有在反复的体验中,学习者才能理解自身的多元智能特征,从而自发性地塑造职业发展方向。创新的本质是培养学生从知识的被动接受者和传输者转变为知识的创造者,并在此基础上将创新思维迁移至其他问题的解决过程中(张良,2019)。

教育元宇宙能够打破物理世界的边界和限制,创设多种知识应用与创新的平台,为人才的培养提供更加多元仿真的学习体验以及更加深刻洞悉的数据分析。一方面,教育元宇宙具有高度的仿真特性,能给学习者带来信任度更高的多感知学习体验,为学习者提供迁移知识、运用知识、创新知识的有效环境;另一方面,教育元宇宙能够将教育管理信息系统的数据和镜像体的师生行为数据串联起来,通过挖掘机器学习数据进行仿真,从多维的数据中智能预测教育大数据模型,为知识创新提供自动化生产平台。

2.优质均衡教育发展

教育的优质均衡发展离不开知识的平等共创。教育公平是社会公平的基础,是我国教育改革发展的重要组成部分。长期以来,我国乡村教育的现代化是在“城强乡弱”的语境下开展的,知识和资源的共享是一种基于“城本”取向的低水平单向传输,如同步课堂、专递课堂等(秦玉友,2021)。这种单向传递的形式虽然实现了资源共享,但在此过程中的知识形态仍然是静态的、生硬的,无法解决乡村师生的知识建构问题。在新一代互联网教育的形态下,面向教育优质均衡发展的知识观需要进一步更新。一是增加获取知识的温度感、获得感,为知识共享的双方提供基于真实情境的强交互知识共建空间,打破原有的二维呈现、空间隔离的知识交流状态,为文化、情感、价值观等隐性知识的传输提供通道。二是破除知识的权威化、中心化,超越“城本”的价值取向,重建农村教育文化自信。教育的均衡发展并非只是以城市为中心的文化资本的单向传递,而是应避免“输血”式的不可持续资源供给,发展“在地化”的乡村教育现代化,挖掘乡村的生产环境、自然景观和人文资源,在开放的去中心化环境中实现城乡共生型的知识共创。

结合去中心化的社交网络和镜像主体的多元互动,教育元宇宙学习空间能够有效地弥合传统互联网知识学习过程中的交互性不足、情感隔离等问题。教育元宇宙为这一知识交互的过程提供了适切的可编辑平台,为乡村本土知识的开发提供了轻量化、共创性的技术支持,为城乡知识互构提供了去中心化的组织形式。

3.教育评价改革推进

教育评价是选拔优秀人才、提升学习绩效、促进教育公平的重要手段。智能时代知识和技能的重新定义在世界范围内催生了教育评价改革的新举措(赵勇,2021)。面对以群体感知、语义网络为特征新一代互联网浪潮,传统的评价方式依然抱持一种静态性、突出学科本位的落后知识观,这种知识观往往只将知识接受度作为教育评价单一测量指标,忽视了知识创造的潜能。要推进教育评价的综合改革,新一代互联网教育形态下的知识观必须进行革新。一方面,学习行为反映了学习者的思维过程,因此深化评价改革的核心在于挖掘思维过程的价值。学习者在知识共创的过程中并不仅仅只是机械的知识接收者或传递者,他们也能充分发挥自己的思维和认知技能,为过程性评价提供窗口(张沿沿等,2020)。另一方面,知识共创的主体具有多元性,学习者在交流、协作中表现出的非认知技能也需要得到评价。在“5C”核心素养、21 世纪技能目标的导向下,传统知识观的限度难以构筑素养生产的知识基础(张良,2019)。

教育元宇宙平台能够记录并生成全量、连续、可评估的时序性行为数据,结合语义分析能够高效、智能地且全面地进行及时评价。教育元宇宙的社会属性及去中心化形式拓展了学习者知识交流与共享的边界,学习者之间能够形成更深层次的连接,并在其中表现出更多维度的非认知素养,有利于进一步提高评价的综合性。

三、教育元宇宙赋能下的知识共创

在构建更高质量、更加公平的教育体系的驱动下,教育元宇宙的知识观将充分发挥自身的技术—社会二元性,通过知识生产、传播和应用的多个阶段赋能去中心化的知识共创(如图1 所示)。

图1 教育元宇宙赋能下的知识共创

(一)知识生产:基于开放交互和数字原生的知识创造

知识生产是知识共创的首要环节。在传统的接收型和分享型的知识观中,学习者往往被隔离在这一环节之外,并不直接参与知识的建构过程,因此难以真正与知识生产连接。而教育元宇宙赋予了学习者创造知识的可能性,其去中心化的特征为知识生产提供了开放、自主的创作关系和智能交互的创作活动。

知识创造需要扁平式的开放互动,而非垂直式的权威灌输。传统知识观下师生之间的知识学习呈现出教师主导的等级性特征,而在教育元宇宙中,对知识的探索和学习以去中心化的方式开展,教师的“知识权威”在一定程度上被削弱。学习者能够从现实世界和虚拟世界接触到更多的信息源,同时他们也被赋予了更多表达的机会,也有更多的渠道和空间参与知识内容的创作过程,并在论证知识的过程中加深理解。此外,知识创造的边界在教育元宇宙中得到了进一步的拓展,虚拟的场景不仅能极大地弥补物理世界的限制,为学习者获得相关具身经验和培养创新思维提供了环境支持,而且还可以突破情感、关系的多种限制,增强学习者对环境的感知维度,拓展学习者的组织边界。在美国莫尔豪斯学院(Morehouse College)建立的元宇宙大学(Metversity)中,各教学主体在可探索的教育环境中,能够跨组织地与他人形成虚拟镜像体并进行交互行为,激发组织间的高效链接和知识创新的活力(Edward,2022)。

在教育元宇宙中,数字镜像体之间也能够进行知识生产的交互活动。在对真实世界进行数据同步以及语义算法的基础上,学习者的虚拟化身也具备一定的自我学习和交互建构能力。基于已有的数据和规则,虚拟化身能够在去中心化的教育元宇宙场域中自发性地参与知识的创造过程,从“数字孪生”走向“数字原生”(Digital Originals),利用虚拟世界生产的创新知识反哺现实世界。当前,人工智能技术已经能够实现智能生成原创性的诗歌、图画、视频等知识内容。正因为这一特性,教育元宇宙并不仅仅是现实世界的复刻,或是只能局限于现有的认知,相反,它具有知识探索和知识涌现的特征,能够进一步帮助学习者不断开拓知识的边界。

(二)知识传播:基于可信认证和双向构建的知识共享

在创新生产的基础之上,知识如何在教育系统内进行传播也是知识共创的重要环节。互联网丰富了知识传播的形式,也提高了知识传播的速度,为学习者提供了海量的知识资源。然而,在Web2.0 时代,知识传播在成本不断降低的同时也面临着数字版权得不到保障的问题,这也导致各方教学主体在知识分享时存在一定的知识隐藏行为,阻碍知识的进一步传播和协作式学习的发生。在城乡协同的知识共享场景下,知识分享更表现出由城市向乡村单向传递的问题,部分相对落后地区的本土知识受到冲击,当地教师或学习者的主体性逐渐丧失。

教育元宇宙去中心化的特征为知识传播提供了更加可信的认证和传输机制,有利于知识内容和教学资源更广泛的传播和共享。区块链技术保证了教育元宇宙的去中心化架构和安全性特征,存储于分布式账本中的知识具有较强的完整性、不可篡改性。这一特质有助于提高教育元宇宙中知识的可靠性,便于进行广泛认可的数字知识认证,重塑知识的传播机制(Lee et al., 2021)。香港科技大学基于区块链技术实现元宇宙校园(MetaHKUST)内的数据存储、信息交换和行政程序,对教学主体自主创建的知识内容和艺术作品进行认证,明确教育元宇宙中的数字知识产权,避免知识隐藏行为的产生,促进元宇宙校园中更加便捷的知识共享活动(HKUST,2022)。

在减少知识隐藏、促进知识共享的基础上,去中心化的知识观还有利于主流知识下的各类本土知识的发展和传播。中心权威知识的单向传播往往会给地方本土知识带来较大的文化冲击,甚至形成知识霸权,而去中心化的知识观更强调一种知识的双向贡献。在批判性接收外来优质文化的基础上,教育元宇宙利用本土知识生成内在的发展力量,并且能够对外来知识进行完善,形成知识的双向传播通道,可以有效避免对外来知识的过度依附和本土文化自信的丧失(石中英,2001b)。在传统知识观下的城乡教育共同体建设中,如果简单地把城市学校的资源作为中心化的知识传递给乡村学校,那么传统学校教师的角色将陷入危机(周晔,杜晗觅,2022)。教育元宇宙为城乡教师提供了平等的虚拟协作空间,为乡村本土化知识的发展和反向传播提供了基础,知识在共享的过程中也得到了双向构建。

(三)知识应用:基于具身参与和素养导向的教学评价

教育研究视域下的知识观不应仅仅局限于知识本身的生产与传播,还应关注知识与教学各个环节的内在联系。传统的知识观往往会带来知识导向的教学评价问题,这一问题本质上还是对学习者的知识应用过程的无视。教育元宇宙的去中心化知识观不但为学习者提供了应用所学知识的场景,而且还指向了素养导向的教学评价建构。

教育元宇宙去中心化的特点使得各个学习场域有较大的自由度,不仅能够建构出各类知识应用所需的仿真场景,而且学习者能够在学习知识中获得具身认知。这一过程有助于学习者将新学习的知识与先前的知识经验联系起来,形成新的认知图式。教育元宇宙的知识应用功能能够训练学习者的迁移能力,使学习者对知识的掌握从低阶的识记、理解转向更高层次的分析、综合,进而形成学习者的创新能力和批判性思维。因此,教育元宇宙的去中心化知识观不会局限于知识的生产和传播,而是会在社会需求的驱动下,通过近乎无限制的应用场域连接知识与生产力之间的“转换沟壑”。哥本哈根大学的研究表明,在元宇宙仿真场景中的海事培训在降低无关认知负荷的同时,显著提高了学习者的感知趣味、内在动机、知识学习和行为改变(Makransky & Klingenberg,2022)。

在去中心化的组织架构下,教育元宇宙能够较好地支持学习者的泛在学习和知识应用,实现学习者在现实空间和虚拟空间的数据弥合,刻画出更加全面的学习者画像。泛在学习指的是学习者能够在任何时间、任何地点获取多种学习资源,享受无处不在的学习服务(杨现民,余胜泉,2013)。在教育元宇宙这样一个足够仿真且高度社会化的学习空间中,学生的文化基础、自主发展和社会参与等核心素养能够真正得到体现、锻炼、评估和发展。这一形式一方面克服了非认知能力难以评价的问题,另一方面能够基于高度可信的区块链技术进行数据存储,实现技术对于教育评价的有效赋能。例如,香港中文大学(深圳)建立了校园元宇宙模型,为校内学生提供了一个虚实相生、情境互动的学习环境。在其中,真实世界和虚拟世界之间的行为和活动可以相互影响。当学生进入图书馆学习时,元宇宙校园中的虚拟化身也会根据GPS 定位自动加入图书馆的聊天室,学习过程中的数据流也能够被保存并作为评价的重要指标(Duan et al., 2021)。

四、教育元宇宙去中心化结构的挑战

在基于教育元宇宙的知识观转型过程中,去中心化是元宇宙在技术、知识生产、传播和应用等各环节中表现出的共同特征。虽然教育元宇宙去中心化的知识观能够极大地激发知识的共享共创,但需要明确的是,在整体教育系统、一线教学课堂和具体知识层面上,教育元宇宙的去中心化仍然面临一些挑战,它不是无序的自由发展。

(一)教育去中心化并非去组织化

技术促进教育变革而非引领教育发展,因此教育系统的去中心化变革是一种隐喻,并非要取缔中心机构(祝智庭 & 彭红超,2020)。教育具有促进政治、经济、文化发展的社会功能,知识观的变革也离不开“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本命题。因此,教育元宇宙中的知识生产、传播和应用绝不是完全自由化的发展,更不是资本驱使下的盲目逐利,而是以发挥教育的社会职能为首要原则,在知识学习中厚植学习者的理想信念、家国情怀和社会责任感,在知识传播时促进资源均衡分配,在教育元宇宙生态中构建良好的知识学习风尚。这一过程仍然需要中心组织机构的宏观调控,只有这样才能在技术和社会不断调和、教育教学环境不断变化的背景下始终保持一以贯之的知识文化内核和人才培养方向,保证教育元宇宙系统的稳健运行。

教育同样是促进师生职业成长的重要途径。学习过程中的知识观影响着师生的人生观、价值观和世界观。教育元宇宙的去中心化知识观也需要警惕完全市场化带来的功利主义倾向,需要守住学习者和社会的价值底线,在知识学习的过程中引导学习者向真、向善、向美。在中心组织机构的积极引导和支持下,不仅可以避免过度功利、浮躁和泛娱乐化的知识内容对青少年的腐蚀,在人工智能算法的可解释性不强的情况下,还可以预防算法偏见等问题,避免精准推荐过程中的同质化知识过多造成的“知识茧房”,进而促进学习者批判性思维和健全人格的养成。

(二)课堂去中心化并非去教师化

在元宇宙教学环境中,师生关系趋向扁平化和平等化,教师不再是知识传播的权威,但这并不是要否认教师角色的重要性。在元宇宙教学环境下,教师并不是知识变革的被动参与者,而是具有理性灵魂、认知能力和主观能动性的行为主体,是新一代智能技术与教育教学融合的关键(杨韵莹等,2022)。

一方面,中心化的知识观可能会带来知识泛滥和知识迷航的问题。教育元宇宙激发了学习空间中知识生产者的活力,让每一个个体都有机会成为知识的生产、传播和创造者,但这也让“过度包装”的虚假信息知识有了可乘之机。例如,关于疫情期间出现的“信疫”(Infodemic)问题,联合国教科文组织(UNESCO)认为这些虚假的信息和知识会对个人和社会的健康发展带来极大损害(UNESCO,2019)。因受制于自身的知识水平和社会经验,学习者除了需要提高自身的媒介和信息素养之外,对于一些信息的判断仍然需要教师进行把关。

另一方面,教师是知识传播过程中促进双向构建的重要推动者和执行者。在早期的教育元宇宙中可能会出现不对等的合作与共享场景,此时更需要发挥处于相对弱势地位的教师的作用。当前的教育信息系统架构倾向城市向农村的单向传递,导致了城乡教师的数字鸿沟逐渐拉大。在教育元宇宙中进行的知识共创则更倾向引导乡村教师的积极投入。在去中心化的教育元宇宙中,乡村教师能够立足本土,不断挖掘乡村教育的内在力量,将本土知识转化为可以共享和学习的教育资源,同时继续学习和吸收更多丰富的外来知识。对乡村学生来说,教师的鼓励和教导也能够帮助他们在学习资源和知识内容“城市化”的情况下,更好地理解和转化本土知识,培育自身的文化自信。

(三)知识去中心化并非碎片化

在知识层面,去中心化的知识观解构了原有的知识权威。虽然教育元宇宙让师生的观点呈现出分散型的分布,但这并不意味着知识系统的瓦解,也不意味着知识必然会以碎片化的形式呈现。

对于学习者来说,碎片化的知识是一种过于松散的组织结构,缺乏“整体的关切”。长期接收这样的知识可能会使学习者受困于无休止的事实和观点中,不仅使他们无法在知识学习的过程中更进一步,甚至会导致在感知觉、注意力、记忆力和思维的提升上产生障碍(张克永等,2015;朱宁波,王志勇,2021)。在横向上,碎片化的知识之间联系不够紧密,且相互之间常常不具备强有力的事实关联和逻辑关系,不足以进行跨学科的关联和整合。如果长期暴露在碎片化的知识中,学习者统整应用知识的能力可能会发生退化(董艳等,2019)。在纵向上,碎片化的知识往往所包含单一维度的信息量,它使学习者习惯于接收单一视角的信息,而无法对知识进行批判性加工和有意义的理解。

对于知识本身来说,过于碎片化的生产和传播也是阻碍知识推陈出新和社会有序进步的一大障碍,无门槛的知识生产很有可能带来“知识膨胀”和“知识泡沫”。大量冗余、无意义的知识堆叠,只会导致虚假的知识繁荣,却无法生产出真正有价值的知识信息。碎片化的知识不仅要消耗大量的人力、物力资源去对其进行过滤筛选,而且难以形成坚实可靠的知识基础,无益于长久、持续的知识探索、发展和进步。知识是文化的基本单元,如果任由教育元宇宙去中心化架构下的“快餐式”碎片化知识的生产,极有可能会损害当代文明的传承和文化的积淀。

五、结语

在明确“去中心化”的相对性前提下,教育元宇宙的知识观更加关注学习者在教育元宇宙场域中的知识共创过程。教育元宇宙自身开放的边界、仿真的环境、主体的参与以及知识的涌现,都为学习者进行去中心化的知识学习提供了可能,而区块链、数字孪生、群体智能等前沿技术则为教育元宇宙构建了坚实的技术支座。面对教育领域拔尖创新人才培养、教育优质均衡发展以及教育评价改革等方面的挑战,教育元宇宙的去中心化知识观充分体现了自身的技术—社会二元性,将技术优势与教学知识深度融合,实现教育知识共创的流程再造。让小范围、权威化的知识生产转向更加开放、更加智能的知识创造,让粗颗粒、造血式的知识传播转向更加精准、更加平等的知识共享,让单一化、浅层性的知识迁移转向更加具身、更加高阶的知识应用,这就是教育元宇宙去中心化知识观的远景目标。

面对新一代互联网教育形态变革带来的不确定性,梳理去中心化的教育元宇宙知识观是进一步厘清教育元宇宙内涵的重要切入点和有效抓手。教育元宇宙的知识观一方面在技术变革的影响下已经发生了较大的变化,另一方面也是对未来教育优质均衡发展需求的回应。因此,在对教育元宇宙进行大量探讨和证明的基础上,架构起去中心化的教育元宇宙知识观有助于教育研究者以知识观为镜,透视教育元宇宙的具体内涵和构成要素。在批判性地理解教育元宇宙去中心化知识观的基础上,从实际教育问题出发,把握数字经济时代的智能教育变革趋势,对未来教育发展进行前瞻性布局。

(翟雪松工作邮箱:xszhai@zju.edu.cn;李艳为本文通信作者:yanli@zju.edu.cn)