极缓坡黄土坡面片状侵蚀及其水动力学参数特征

2023-11-13刘松波孙莉英和继军蔡强国王铭薇

刘松波,孙莉英,和继军*,田 磊,蔡强国,王铭薇

(1 首都师范大学 城市环境过程和数字模拟国家重点试验室培育基地 水资源安全北京实验室 北京 100048;2 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101;3 中国科学院大学 资源与环境学院,北京 100190)

黄土高原是我国典型的生态脆弱区,在历史时期长期经历高强度的人类活动,加之特殊的地质地貌及降雨条件,使其成为我国土壤侵蚀最严重的地区,其中大量的坡耕地是其主要水土流失策源地。如对2017年无定河流域7·26暴雨后坡面侵蚀的调查结果显示,细沟侵蚀是坡耕地的主要侵蚀方式,且主要发生在10°以上的坡面上,撂荒坡耕地细沟侵蚀强度仅为裸露坡耕地的12%,而草地没有出现细沟侵蚀[1-2]。2000年以来,随着黄土高原一系列重大生态治理工程的实施,黄土高原坡耕地占比不断下降[3],这部分退出的坡耕地主要转变为林地和草地,致使植被覆盖率显著增加,由2000年的27.4%增长至2019年的57.5%,其中7°~25°坡面植被覆盖率最高,改善程度也最大,有效降低了黄土高原坡面的土壤侵蚀强度[4-6]。尽管如此,该区域仍然保留有大量的坡耕地,使其成为该区域雨季水土流失的主要策源地。

新时期以来,随着生态文明建设在黄土高原持续开展,生态和生态效应持续好转,农村劳动力转移,经济结构和生活方式也发生很大变化,农业收入在家庭收入结构中的比重显著降低。2000—2015年退耕区农村家庭农业收入占比从44.25%下降到21.32%,收入结构好转,使得黄土高原在耕坡耕地面积持续快速减少,其中退出的坡耕地主要集中在8°~25°区域,在耕的耕地主要集中在≤2°、2°~6°的坡面上[7-9]。当前黄土高原绝大部分区域在人类活动方式、强度发生改变以及自然环境不断好转的双重影响下,侵蚀环境和侵蚀条件均发生了重大变化。如区域内大坡度坡面林草植被覆盖率显著提高,土壤侵蚀得到有效抑制;在耕坡耕地不断向极缓坡(本研究把≤5°的坡面定义为极缓坡)集中,使其成为未来黄土高原坡面侵蚀新的关键组成部分[10]。目前关于极缓坡关注度不够,相关研究不多,因此亟须探明极缓坡条件下土壤侵蚀发生的特点、规律,为土壤保护及土壤侵蚀防治提供理论支撑。

土壤性质对侵蚀有重要影响。土壤颗粒越细,其黏聚力越强,易被搬运而不易被剥蚀;土壤颗粒越粗,越易被剥蚀而不易被搬运,如粉壤或壤土等中等质地的土壤易被剥蚀和搬运,更易被侵蚀[11]。黏粒含量低的土壤,容易发生细沟边壁坍塌,从而引起水沙过程发生显著变化[12]。已有的相关研究因试验条件、土壤性质不同,研究结果也存在较大差异[13-14],对于土壤质地在坡面侵蚀中的作用需要深入研究。

径流的水动力作用是土壤侵蚀的源动力,在土壤侵蚀机理研究中,水力学参数的选取是关键。国内外学者已经对水力学参数做了大量研究,但对不同水力学参数的认可度差异较大。Foster等[15]认为侵蚀和径流剪切力呈正比;Nearing等[16]的野外试验证明水流功率能更好地描述土壤分离;肖海等[17]认为侵蚀是单位水流功率的函数;张光辉等[18]认为水流功率比水流切应力和单位水流功率更适合预报土壤侵蚀。因此,当前仍需对不同侵蚀限制条件下土壤侵蚀过程水力学参数的适宜性做进一步的研究。此外,以前相关研究多集中在大坡度坡面(>5°),研究成果是否适用于更小的坡度,需要进一步明确,这样才能更好地开展极缓坡土壤侵蚀的防治工作。

综上所述,本研究采用室内模拟降雨试验,选取黄土高原不同典型侵蚀区两种极缓坡耕地的表层土壤,对其片蚀过程进行研究,揭示其侵蚀特征和变化规律。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

试验土壤分别取自黄土丘陵沟壑区安塞水土保持综合试验站(安塞土)和绥德水土保持科学试验站(绥德土)附近的坡耕地,这些坡耕地均位于河流阶地上,坡度极缓,均不超过5°,一直处于在耕状态。土壤的颗粒组成采用马尔文激光粒度仪测定,安塞土和绥德土的黏粒(<0.002 mm)、粉粒(≥0.002~0.05 mm)和砂粒(≥0.05 mm)含量分别为8.73%和7.72%、55.22%和48.96%、36.06%和43.32%。与绥德土相比,安塞土的黏粒和粉粒含量稍高,按照国际土壤质地分类均属于砂壤土。同时对两种土壤的容重(环刀法)和有机质含量(重铬酸钾法)进行了测定,安塞土的容重和有机质含量分别为1.22 g/cm3和7.67 g/kg,绥德土的容重和有机质含量分别为1.26 g/cm3和5.86 g/kg。

本试验在中国科学院水利部水土保持研究所土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室人工降雨大厅进行,降雨系统的工作方式为下喷式,降雨高度为18 m,有效降雨试验区为27 m×18 m。关于降雨系统的雨滴特征、率定、空间分布及其他相关参数的详细信息可参见文献[19-21]。

1.2 试验设计

两种土壤自然风干后过10 mm筛,以备试验之用。试验土槽选用5 m×1 m×0.5 m和10 m×1.5 m×0.5 m(长×宽×高)两种规格,分别模拟5 m和10 m坡面极缓坡条件下的片蚀过程及特征。试验土壤装入土槽之前,先在土槽底部装入10 cm厚的细沙,其上覆盖透水细纱布,确保上部试验土壤的透水情况与自然坡面相近;采用分层填土法进行填土,每次填土5 cm,共分6次填入30 cm厚的试验土壤,两种试验土壤的容重控制在1.25 g/cm3左右,与采样地耕地表层土壤容重基本相同。试验时坡度采取2.5°和5°两个坡度,设计降雨强度为90 mm/h,降雨历时60 min。关于试验雨强选取依据及试验设计的详细情况可见文献[20]。

1.3 观测和计算参数

所有数据均采集于片蚀阶段。片蚀为浅而分散的坡面片状薄层水流引起土粒比较均匀流失的过程,又称片状侵蚀或层状侵蚀。在本研究中片蚀过程确定为坡面出现明显细沟(沟深≥1 cm)之前的整个侵蚀过程。

产流时间:坡面开始产流前的持续时间。

含沙量(C)、径流率(q):降雨开始后,等坡面开始产流后在出水口采集径流样品。采样间隔为1 min/次,泥沙采样容器为1 000 mL,用烘干法测定含沙量,单位为g/L。坡面径流率采用自制大量桶测量1 min内的径流体积,加上前面的泥沙样值,即为1 min内的径流量,记为径流率,单位为mL/min。

流速:待坡面水流稳定后,用颜色示踪法(KMnO4溶液)测量坡面径流流速,流速测定区长度为0.5 m。5 m土槽的测速区范围位于距坡顶距离4.5~4.0 m,10 m土槽的测速区范围位于距坡顶距离9.5~9.0 m,径流流速测定间隔与径流率的采样间隔保持一致,每次径流采样时间内连续测量3次流速,并计算平均值,作为对应时间内相应径流的流速。

其他相关参数还包括径流剪切力(τ)、径流功率(ω)、雷诺数(Re)和弗劳德数(Fr)。具体计算方法[19-20]如下。

1)径流剪切力:

τ=ρgRJ。

(1)

式中:τ为径流剪切力(N/m2);ρ为水密度(kg/m3);g为重力加速度(g=9.8 m/s2);R为水力半径,坡面流可以用径流深(m)近似代替;J为水力坡度,可用坡度的正切值近似代替,即J=tanθ,θ为坡度(°)。

2)径流功率:

ω=τv。

(2)

式中:ω为径流功率[N/(m·s)];v为流速(m/s);τ为径流剪切力(N/m2)。

3)雷诺数:

Re=vR/η。

(3)

式中:Re为雷诺数,是判别层流和紊流的定量准则,表征水流惯性力与黏性力比值的无量纲参数;v为流速(m/s);R为水力半径,可用径流深近似代替;η为水流的运动黏性系数(m2/s),是水流温度的函数(可查水力学相关统计表格中的对应数据)。

4)弗劳德数:

(4)

式中:Fr为弗劳德数,是表征水流流态的无量纲水力参数之一,它是水流惯性力与重力的比值;h为径流深(m)。

2 结果与分析

2.1 侵蚀及水动力学参数主要特征

表1对两种土壤侵蚀过程中的主要侵蚀特征进行了统计分析。对于安塞土,坡度及坡长对坡面开始产流和稳定径流达到前的持续时间没有明显的规律性影响,这与前期对7.5°~15°坡面的研究结果不同,即10 m坡长的产流时间明显长于5 m坡长[13]。这说明当坡度极缓时,坡面径流的横向流动增强,加之径流入渗率和微地形对径流的影响增加,使得地形对产流时间的影响变得复杂。径流增加阶段的含沙量明显高于径流稳定后的含沙量,这说明径流增加阶段和稳定阶段的侵蚀机制存在差异。地形对含沙量的影响明显,在相同径流阶段,较大坡度和坡长情况下的含沙量更高。坡长较长时,坡面可搬运的松散物质较多,同时其径流率更大,能够搬运更多的侵蚀物质;坡度较大时,径流的流速和侵蚀力也较大(表2),同样可以搬运或侵蚀更多的地表物质。

对于绥德土,地形对径流稳定前阶段的影响基本与安塞土相同,但产流更快,径流稳定前的持续时间更短,使得绥德土的径流率明显高于安塞土,也使得前者在径流稳定前和稳定后的平均含沙量在绝大部分情况下明显高于后者。这与前期对10 m坡长在10°~20°坡度范围内的研究结果不同,即片蚀时安塞土径流率明显小于绥德土,但含沙量明显高于后者[14]。针对上述差异,在后续研究中需要进一步深入研究,以期阐明产生差异的原因。此外,与安塞土相比,绥德土在4场降雨中,有3场降雨发生了细沟侵蚀,与前期研究结果相同,即绥德土更易产生细沟[22]。原因可能在于绥德土产流快,径流率大,同时其黏粒含量及有机质含量较低,土壤的抗侵蚀能力相对较弱。试验结果也表明,在相同情况下坡长较长或坡度较大时更易形成细沟,主要原因在于增加坡度和坡长可以增加径流的冲刷能力和汇水面积,从而提高径流总的侵蚀能力。

表2是对两种土壤侵蚀过程中水动力学参数的统计情况。在相同条件下,绥德土的径流剪切力、径流功率和雷诺数均高于安塞土;径流流速和弗劳德数低于安塞土。但前者比后者有更高径流含沙量,这说明土壤侵蚀的强度不仅取决于水动力学参数,同时也与土壤本身的抗侵蚀能力有关。相关研究表明,由于绥德土黏粒含量低,影响到土壤颗粒间的黏结性,使得其土壤稳定性明显低于安塞土[23],因此在径流能量与土壤性质的综合作用下,绥德土含沙量较高。对于同一种土壤,上述水动力参数值与含沙量总体上具有一致的对应关系,即径流剪切力、径流功率和雷诺数高时,含沙量也高,但径流流速和弗劳德数会出现相反现象。综合来看,上述5种水动力学参数在一定程度上均可以用以表征土壤侵蚀的强度,这与前人的研究结果一致[19]。

2.2 产流与产沙的响应关系

径流是土壤侵蚀发生的原动力,含沙量变化可以反映单位径流率的侵蚀产沙能力;侵蚀产沙的多少不仅取决于径流的能量,土壤的抗侵蚀能力也对其有重要影响。因此含沙量是径流侵蚀能力与土壤抗侵蚀能力共同作用后的结果。可见,通过径流率与含沙量对应变化可以反映土壤侵蚀发生时径流侵蚀能力与土壤抗侵蚀能力的动态平衡关系。

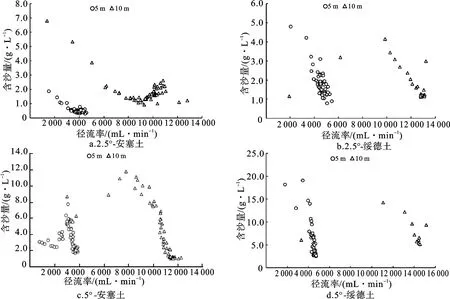

对于安塞土(图1a、1c),两种坡度条件下,含沙量随径流率的变化规律稍有不同,主要体现在径流率增加阶段。对于2.5°坡度,5 m和10 m坡长上的含沙量随径流率增加可以分为两个阶段:第一阶段,随着径流率的增加,含沙量不断降低,当达到最低值时,进入第二阶段;在第二阶段,随着径流增加,含沙量基本保持不变,或略有增加(10 m坡长,在后期出现大量跌坎,介于片蚀向细沟侵蚀过渡阶段),但基本上具有维持稳定含沙量的趋势。对于5°坡度,两个坡长条件下,含沙量随径流率增加或到达稳定,呈先增加进而迅速降低,最后趋于稳定或仍有持续降低的趋势。

图1 径流率与含沙量的关系Fig.1 Relationship between sediment content and runoff

对于绥德土(图1b、1d),两种坡度条件下,坡长相同时,含沙量随径流率增加具有相同的变化趋势。当坡长为5 m时,含沙量随径流率增加呈快速下降趋势,或当径流率趋于稳定时,含沙量仍有降低趋势(图1b);当坡长为10 m时,仅在径流增加的初始阶段,含沙量呈增加状态,但持续时间很短,其后含沙量随径流率的变化过程与5 m坡长相同。

总体来看,在相同条件下,绥德土与安塞土相比,当径流率趋于稳定时,前者有较高的含沙量。两种土壤在4种情况下,出现了含沙量随径流增加而增加的阶段,但该阶段出现在产流初期,存在时间短,一般仅能维持几分钟,且该阶段径流率相对较低,在整个侵蚀过程中占比也低,为了便于计算,在侵蚀产沙计算中该阶段可以忽略[19]。鉴于以上分析,在片蚀阶段,含沙量与径流率的关系可分别用线性递减函数(表3)和含沙量作为常数两种形式进行表征,该试验结果与前人得出的含沙量随径流率增加而增加的结论存在较大差异[24-25]。主要原因在于前人研究没有明确区分片蚀和细沟侵蚀,试验条件也均为较大坡度,这也表明极缓坡与较大坡度上的侵蚀规律可能存在较大差异。

表3 径流率与含沙量的拟合关系Tab.3 The fitting relationship between runoff rate and sediment content

两种土壤含沙量与径流率的关系表明,对于极缓坡,在片蚀过程中,相对于土壤本身的抗侵蚀能力,径流对土壤的剥蚀分离能力明显不足。这是造成片蚀过程中径流含沙量显著降低的主要原因,也是片蚀阶段侵蚀强度显著低于其他类型侵蚀强度的主要原因。该结论也在7.5°~20°坡度范围内得到证实,即片蚀阶段土壤侵蚀机制主要受径流的剥蚀能力控制[19,26]。

2.3 产流与水动力学参数的响应关系

水动力学参数是表征土壤侵蚀关系的关键性指标,它们主要与径流率有关。对于安塞土(图2),两种坡度在相同坡长情况下,各水动力学参数随径流率的变化趋势总体一致。径流流速和弗劳德数(图2a、2c)总体上随径流率增加有波动增加的趋势,当径流率达到稳定后,两者均会在一个更大范围内波动;对于5 m坡长,径流率达到稳定后,其径流流速波动范围为0.1~0.3 m/s,弗劳德数为1~7,且两者的值在不同坡度时差异性较小;对于10 m坡长也有类似现象。对于径流剪切力(图2b),当坡长为5 m时,其随径流率增加有增加趋势;当坡长为10 m时,这种增加趋势并不明显,且离散程度更大。雷诺数和径流功率随径流率呈线性递增关系(图2d、2e),相关系数均达到1(表4);且当径流率相同时,5 m坡长的雷诺数和径流功率大于10 m坡长。可能的原因在于,当径流率相同时,5 m坡长比10 m坡长有更小的汇水面积,从而会形成相对较大的径流深。坡长相同时,两种坡度下雷诺数与径流率的线性关系保持不变(图2d和表4);径流功率与径流率的线性关系表现为5°坡度时斜率明显大于2.5°坡度。这表明在表征土壤侵蚀关系时,径流功率比雷诺数更加灵敏,从5°坡度时的含沙量明显大于2.5°坡度的试验结果也可给予证明(表1)。

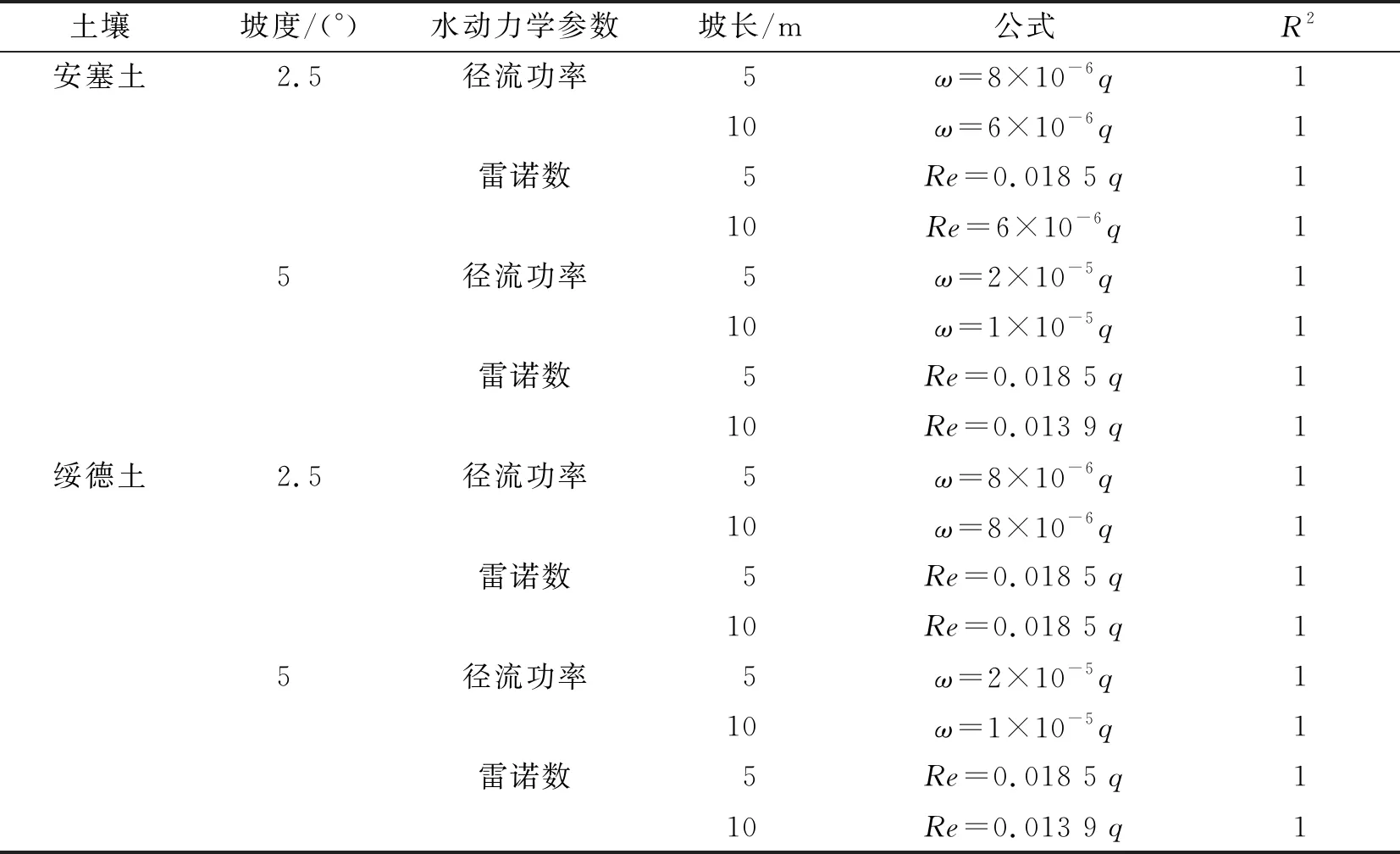

表4 径流功率、雷诺数与径流率的拟合关系Tab.4 The fitting relationship between runoff power, Reynolds number and runoff rate

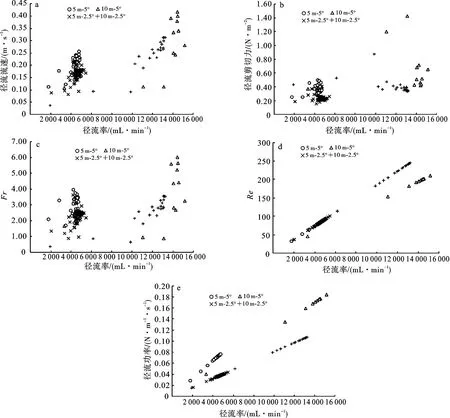

在相同试验条件下,绥德土的5个水动力学参数随径流率的变化规律或关系与安塞土的情况基本一致(图3)。综合来看,对于不同土壤,坡度和坡长对雷诺数、径流功率与径流率线性关系的影响存在一定差异(图2d、2e和图3d、3e;表4)。

图3 绥德土水动力学参数与径流率的变化关系Fig.3 Relationship between hydrodynamic parameters and runoff in Suide soil

含沙量与径流率的作用关系是土壤侵蚀过程最直观的表征形式,因为它是径流侵蚀能力与输沙能力的综合反映。而水动力学参数的变化主要与径流率有关,因此水动力学参数与径流率的响应关系反映了水动力学参数在表征土壤侵蚀时的适宜性[19]。试验结果显示(图2、3),雷诺数和径流功率与径流率响应关系最稳定,呈线性递增关系,它们在表征土壤侵蚀时适宜性最好;径流流速和弗劳德数与径流率的响应关系相同,在绝大多数情况下与径流率呈较明显递增关系,这两个参数也可以较好地表征土壤侵蚀;径流剪切力随径流率的变化离散程度最大,表征土壤侵蚀的效果较差,这与前期在较大坡度范围内的研究结果一致[19]。同时,由图2、3可知,两种土壤总体上2.5°坡度比5°坡度有相对较大的水动力学参数,但是前者的含沙量却明显低于后者(表1),这说明土壤侵蚀不仅取决于径流能量的大小,土壤稳定性也会起重要作用。当坡度变得极缓时表层土壤的稳定性会显著提高,进而土壤的抗侵蚀能力增加,由于2.5°坡度相对较大的径流能量不足以抵消其坡度变小增加的土壤稳定性,从而使得其含沙量低于5°坡度,这也可能是极缓坡与较大坡度相比,片蚀特征存在差异的重要原因之一,也是未来极缓坡土壤保护措施实施时需要重点关注的方面。

从两种土壤含沙量随径流率的变化关系可以进一步证明以上分析的合理性(图1),即随着径流率增加直到稳定,含沙量呈急剧下降趋势,说明在片蚀阶段,土壤的稳定性起决定性作用。对于极小坡度时,这种作用会更加明显,即其形成的抗侵蚀能力远高于随径流增加而增加的侵蚀能力。早期含沙量较大,是由于此时径流携带的泥沙主要来源于坡面表层已经形成的松散物质,随着这些松散物质搬运殆尽,径流中的泥沙主要由径流对表层土壤的剥离作用提供,这时径流的剥离作用所获得的泥沙不能满足径流增加所获得的新的输沙能力,使得含沙量开始降低,该现象正是片蚀阶段的侵蚀环境主要受径流剥蚀能力控制的表现形式,这也是片蚀造成的侵蚀强度远小于其他水力侵蚀类型的主要原因[26]。

3 结论

在相同条件下,两种土壤径流稳定前的含沙量明显高于径流稳定后的含沙量,10 m坡长的含沙量高于5 m坡长,5°坡度的含沙量高于2.5°坡度,水动力学参数值高时,含沙量高,但这种关系在径流稳定前的阶段波动较大,会出现相反情况。相对于安塞土,绥德土产流快,径流率高,易发育细沟,达到稳定径流的持续时间短,同时含沙量和径流剪切力、径流功率和雷诺数的值也较高。

在试验绝大部分时间段内,安塞土和绥德土的含沙量随着径流率增加呈线性降低趋势,然后趋于稳定(安塞土),当径流即将达到稳定或稳定后含沙量趋于稳定(绥德土);在相同条件下,绥德土含沙量随径流率增加而降低的速率,以及最终达到稳定含沙量的值均大于安塞土。综合来看,可以用线性递减函数和含沙量作为常量表征土壤侵蚀过程。

两种土壤在侵蚀过程中,径流流速和弗劳德数随着径流率的增加呈较为明显的波动增加趋势,当径流趋于稳定后会在一个较大范围内波动,它们在表征土壤侵蚀过程时可以作为等价参数进行处理。径流剪切力随径流率变化的离散程度最大,在5 m坡长时表现有一定的增加趋势,但是在10 m坡长时该趋势不明显。雷诺数和径流功率与径流率均表现为稳定的线性递增函数关系,是最适宜表征土壤侵蚀过程的水动力学参数。此外,极缓坡情况下的片蚀规律与较大坡度存在一定的差异,可为未来极缓坡土壤保护措施的有效实施提供理论指导。