“空巢青年”员工孤独感对工作幸福感的影响

——一个有调节的中介模型

2023-11-13郭正浩

柏 群,郭正浩

(重庆工商大学 工商管理学院, 重庆 400067)

一、引言

“空巢青年”在我国已成为一个庞大的群体。据统计,2021年我国空巢青年人数已超过9 200万,并且还在不断增加。“空巢青年”是指在北京、上海、广州等一线城市工作且独居未婚的青年群体[1]。“空巢青年”们只身来到异乡,生活重心都放在工作上,缺乏参与社交活动的机会,缺少与人面对面的交流,从而产生一定的孤独感[2]。在本文调研中,一般偏上孤独及高孤独的“空巢青年”员工占总样本的84.46%。由于孤独感情绪容易引发负面心境,导致焦虑或抑郁[3],最终影响“空巢青年”员工的工作幸福感[4],因此,有必要加强对“空巢青年”孤独感的研究,为缓解“空巢青年”焦虑情绪、提升“空巢青年”员工的心理健康以及提升工作绩效提供参考[5]。

已有研究大都只是探讨了“空巢青年”群体诞生的原因及其生活现状,认为“空巢青年”是现代化发展的产物,但对于“空巢青年”的实证研究相对较少,鲜有文献从“空巢青年”个体角度出发探究其心理健康问题。本研究明确了孤独感普遍存在于“空巢青年”群体中,会使“空巢青年”们产生焦虑并负向影响其工作幸福感。在以往研究中,独居对青年人孤独感的影响显著,即与非独居的青年人相比,独居青年更有可能体验到孤独感,独居青年比非独居青年感受到孤独的可能性高出52.9%[6],因此,了解“空巢青年”群体的生存状态和心理健康,有利于这个群体的未来发展。

二、研究假设

(一)孤独感和工作幸福感的关系

孤独感是由个体人际交流的缺乏以及渴望与人交往与实际交往存在偏差导致的,是衡量个人心理健康的一项重要指标。孤独感是个体在主观上感受到被孤立、被隔离的状态,是渴望与他人交往却无可奈何的负向情绪[7]。工作幸福感属于主观幸福感的一种[8-9],当个体产生较强的孤独感时,会导致其主观幸福感显著下降[8]。孤独感与工作幸福感分别从负向与正向角度解释了个体的心理健康程度以及对工作与生活的满意度,并且两者呈显著负相关[9]。工作幸福感是个体在工作过程中感受到的正向情绪的积极体验,包括工作投入、心流体验、工作旺盛感、工作满意度、工作积极情感等宽泛的结构[10]。

“社会支持理论”认为个体通过社会互动获得帮助与支持,这些帮助可以减轻个体的情绪紧张程度、增强社会适应能力[11]。社会支持在情感支持与实际支持之外,还包括社会活动和社会交往等互动,而“空巢青年”在缺乏社会支持情况下产生的孤独感会减少其在工作中的主观幸福感。研究表明,主观幸福感会随着孤独感的增加而下降[12]。“空巢青年”离开自己生活已久的环境,独自在异乡漂泊,很难形成稳定的社交圈。同时,一部分“空巢青年”自身也拒绝与外界主动接触。陌生的环境加上不稳定且狭窄的社交圈,导致“空巢青年”的孤独感长期处于较高水平,甚至抵触工作,对未来感到迷茫。基于此,本文提出以下假设:

H1:“空巢青年”员工的孤独感会显著负向影响其工作幸福感。

(二)焦虑的中介作用

“空巢青年”产生的强烈孤独感会导致其焦虑,并且这种焦虑会长期存在。焦虑是人类最基本的情绪之一,当个体出现焦虑情绪时,心理上会有紧张、烦躁、忧虑的感受,生理上会伴随出汗、发抖、胸闷等现象[13]。个体往往会尝试规避负向情绪,但最终却无能为力[14]。焦虑和孤独感呈正相关关系,即孤独水平较高的个体焦虑感水平也会较高[15-16],而“空巢青年”在工作期间和工作之余产生的孤独感会增强其焦虑情绪。

被迫感受孤独容易让“空巢青年”体会到孤独感和无助感,孤独感会带来对失业的焦虑、对工作中无法得到及时反馈的焦虑、对自身未来的焦虑,而这一系列焦虑最终会导致工作幸福感的下降。工作幸福感是员工对工作的正向积极情感和评价,而焦虑感作为一种消极的情绪体验,会显著负向影响员工的工作幸福感[17]。侯瑞鹤等[18]发现焦虑抑郁水平与主观幸福感中的积极情感呈负相关,与消极情感呈正相关。通常情况下,“空巢青年”因缺乏积极人际交流所产生的孤独感进而导致焦虑是一种正常的情绪状态,但如果这种焦虑状态持续存在或者日益加重,而个体没有办法缓解时,可能会减少员工工作的积极情绪,降低自我实现感,即“空巢青年”的工作幸福感可能因焦虑而下降。

由马斯洛的需要层次理论(Maslow’s Hierarchy of Needs)可知 ,当个体的社交需求得不到满足时会产生焦虑、抑郁等消极的情绪反应,进而阻碍其良好行为的形成。当个体长时间不与别人交流而导致孤独时,会产生由孤独带来的压力感,进而导致个体焦虑。焦虑是“空巢青年”在平时工作生活中产生的孤独感导致的消极情绪反应,是一种特殊的紧张状态。社会信息加工的情绪认知整合模型(Integrated Model of Emotion Processes and Cognition in Social Information Processing)指出,情绪过程会影响社会情境中个体对社会信息的加工。基于该模型,可以推测出焦虑感可能是孤独感与工作幸福感之间的中介变量。当“空巢青年”感受到孤独时可能会导致焦虑,“空巢青年”意识到孤独感会对其带来负面影响,但在竞争日趋激烈的职场环境下他们对此无可奈何,只能继续留在异乡为生活拼搏,从而丧失对工作本身的热爱。

“空巢青年”员工在长时间的孤独状态中很难依靠自身克服孤独感,而孤独感产生的负向情绪又会让“空巢青年”陷入无尽的胡思乱想中,从而导致焦虑,最终会影响到“空巢青年”的工作幸福感。基于此,本文提出以下假设:

H2:“空巢青年”员工的孤独感会显著正向影响其焦虑感。

H3:焦虑感会显著负向影响“空巢青年”员工的工作幸福感,并在孤独感与工作幸福感之间起中介作用。

(三)情绪调节自我效能感的调节作用

Bandura等[19]认为,情绪调节自我效能感是指个体对能否有效调节自身情绪的一种自信,这种自信有高有低。情绪调节自我效能感有助于提升个体控制自己情绪的信心[20]。 根据其调节情绪的不同,可分为表达积极情绪的自我效能感和管理消极情绪的自我效能感,前者指个体允许自己表达积极情绪的效能感,后者指改善负面情绪状态的效能感[21]。日常生活中会有很多焦虑、抑郁、孤独等负向情绪出现,个体如果不能及时积极地调整负向情绪,往往会选择宣泄负向情绪,具体表现为愤怒、无助、恐惧、紧张、焦虑、抑郁等[22]。由于每个“空巢青年”自我调节情绪能力不同,处理孤独感的方式也不同。“空巢青年”在处理负向情绪时所表现出来的差异,不仅在于他们如何运用情绪调节的方法技巧,更在于他们是否相信自己有能力去调节负向情绪[20]。当“空巢青年”的情绪调节自我效能感较高时,可能会积极地进行自我调节,使自己不会因为孤独而导致焦虑;但当“空巢青年”的情绪调节自我效能感较低时,往往很难对孤独情绪进行积极调节,从而使因孤独导致的焦虑加重。

自我调节理论指出,自我调节能力(如情绪调节)能帮助个体在整个时间进程中面对不断变化的情境并及时调整自己的行为,调节个体情绪或认知对个体行为的影响。焦虑是一种负向情绪,是个体在面对不确定时出现的恐慌、紧张以及一系列躯体化反应,以应对潜在的威胁[23]。处于焦虑状态的“空巢青年”员工会减少其积极工作体验,而增加负向工作体验,导致“空巢青年”员工工作幸福感下降。情绪调节自我效能感的高低控制了个体调节自我情绪的能力,其管理负向情绪的效能感与负向情绪呈显著负相关,如生气、抑郁、焦虑等,与主观的幸福感呈显著正相关[24]。“空巢青年”员工管理消极情绪的情绪调节自我效能感较高时,能够更好地减少焦虑对工作幸福感的负向影响,从而降低焦虑对工作幸福感的影响;而管理消极情绪效能感较低的“空巢青年”员工则会放大焦虑对其工作幸福感的影响。基于此,本文提出以下假设:

H4:情绪调节自我效能感会显著负向影响“空巢青年”员工的孤独感。

H5:情绪调节自我效能感会显著负向影响“空巢青年”员工的焦虑感。

H6:情绪调节自我效能感会显著正向影响“空巢青年”员工的工作幸福感。

H7:情绪调节自我效能感会调节孤独感和焦虑的关系,并且能调节焦虑对工作幸福感的关系,同时存在中介调节效应。

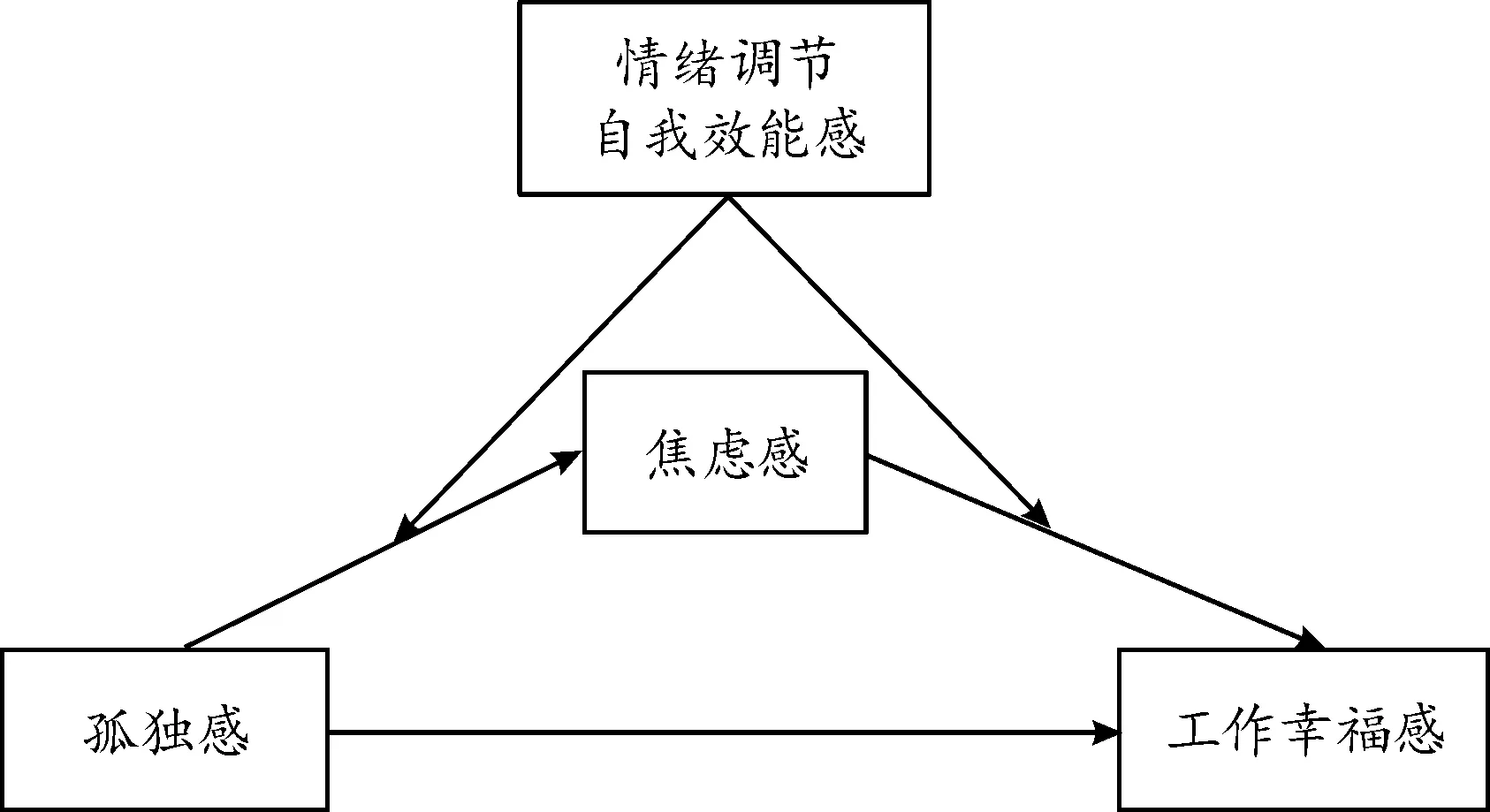

图1 有调节的中介模型假设

三、研究方法

(一)研究对象

本文采取线上随机抽样的方式,分别在Credamo见数平台与问卷星平台上设置答卷人要求——年龄在34岁以下并且单身未婚,再抽取上海、重庆、成都、北京等地的独居青年员工群体作为被试。本研究共收回问卷500份,删除反应一致、漏答、多答等废卷后,有效问卷444份,有效率为88.8%。此次调查中,男性有153人,女性有291人;其中专科以下19人,专科38人,本科290人,硕士及以上97人。

(二)孤独感量表

本文采用由Russell编制的孤独感量表(ULCA),该量表是一个4级评分、共20个题项的自评量表,题项包括“你常感到缺少伙伴吗?”“你常感到寂寞吗?”等。孤独感越强分数越高,其中9个题项采用反向记分法。此次研究的组合信度(CR)为0.93,收敛效度(AVE)为0.45。

(三)焦虑感量表

本文采用由Zung于1977年编制的焦虑量表(SAS),该量表是一个4级评分、共20个题项的自评量表,适用于具有焦虑症状的成年人,为4点计分,题项包括“我无缘无故地感到害怕”“我觉得比平常容易紧张或着急”等。分数越高表示焦虑感越高,其中5个题项采用反向计分法。此次研究的组合信度(CR)为0.91,收敛效度(AVE)为0.41。

(四)工作幸福感量表

本研究的工作幸福感量表参考了学者Ryff提出的幸福感多维模型,并借鉴了Hom编制的德国教师工作幸福感量表,该量表包含24个题项、5个评分级别,题项包括“能很好地适应目前工作环境”“工作让我精神振奋,充满挑战性”等,得分越高表示被试的工作幸福感越强。此次研究的组合信度(CR)为0.96,收敛效度(AVE)为0.5。

(五)情绪调节自我效能感量表

本研究采用由广州大学王玉洁修订的情绪调节自我效能感量表,共17个题项,分为调节积极情绪和调节消极情绪两部分。本文重点研究调节消极情绪的部分,采用分为5级评分的自评量表,题项包括“当你面对困难时让自己不退缩”“当你处于黑暗中时,不感觉害怕”等,得分越高表示被试的情绪调节自我效能感越强。此次研究组合信度(CR)为0.93,收敛效度(AVE)为0.56。

(六)统计分析程序与方法

本文采用如下流程和方法对数据进行清理:第一步,针对反向计分题目的答题情况,删除28份未认真填写的问卷;第二步,删除9份答题过慢(超过45分钟)的“空巢青年”数据;第三步,删除19份答题过快(平均每题答题时间少于2秒)被试的数据。经过上述删除步骤后,被试的答题时间处于平均总时间上下两个标准差内。

本研究使用SPSS 25.0对数据进行整理和分析,并应用Hayes编制的SPSS宏程序检验有调节的中介作用。

四、研究结果

(一)共同方法偏差的控制与检验

本研究通过匿名测量、部分题目反向等措施从程序上控制共同方法偏差[25],采用Harman单因素检验方法进行共同方法偏差检验。结果显示,未旋转的因素分析共析出13个特征根大于1的公因子,其中最大因子方差解释率为36.13%,表明本文数据不存在严重的共同方法偏差问题。进一步采用验证性因子分析对所有的自评项目进行共同方法偏差检验,结果表明模型拟合度较差(GFI=0.49,RMR=0.06,CFI=0.67,NFI=0.57,AGFI=0.46),不存在严重共同方法偏差问题。

(二)各变量的平均数、标准差及相关矩阵

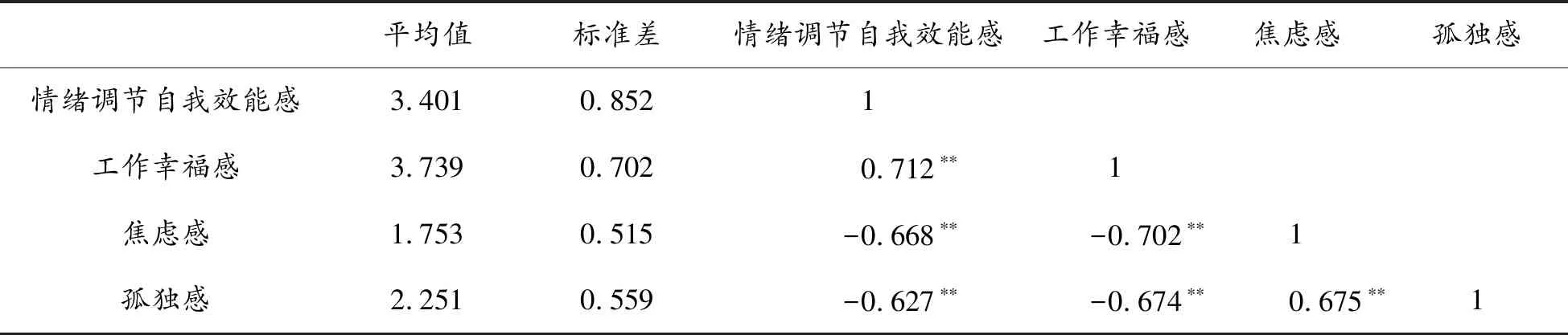

描述及相关分析结果(见表1)表明 :孤独感与焦虑感呈显著正相关,假设H2得到验证;孤独感与工作幸福感以及情绪调节自我效能感呈显著负相关,假设H1、H4得到验证;焦虑感与工作幸福感以及情绪调节自我效能感呈显著负相关,假设H3部分得到检验,假设H5得到验证;工作幸福感与情绪调节自我效能感呈显著正相关,假设H6得到验证。

表1 描述统计、相关分析结果

(三)中介模型检验

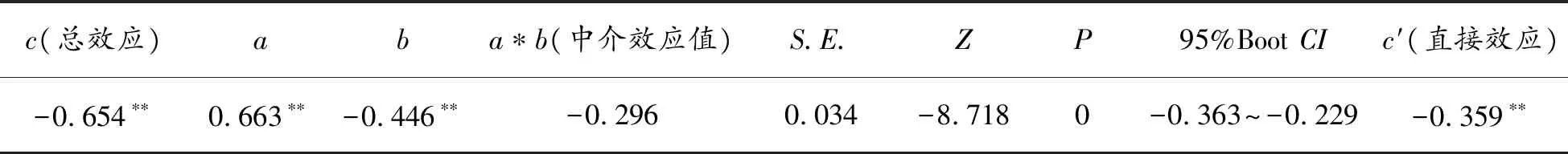

首先,采用Hayes编制的Process宏中的Model 4(Model 4为简单的中介模型)对焦虑感在孤独感与工作幸福感之间的中介效应进行检验,结果(见表2、表3)表明孤独感对工作幸福感效应显著(B=-0.654,t=-18.155,p<0.001);放入中介变量焦虑感后,孤独感对工作幸福感效应依然显著(B=-0.446,t=-10.461,p<0.01);孤独感对焦虑感的正向预测也较为显著(B=0.663,t=18.347,p<0.01),假设H3得到验证。其中,c表示孤独感对工作幸福感的回归系数(模型中没有中介变量焦虑感时),即总效应;a表示孤独感对焦虑感时的回归系数,b表示焦虑感对工作幸福感的回归系数,a*b代表中介效应;c′表示孤独感对工作幸福感的回归系数(模型中有中介变量M时),即直接效应。当a(0.663**)、b(-0.446**)、c′(-0.359*)显著且a*b(-0.296)与c′同号时,呈部分中介作用。表明孤独感不仅能够直接预测工作幸福感,而且能够通过焦虑感的中介作用预测工作幸福感,该直接效应(-0.359)和中介效应(-0.296)分别占总效应的54.8%和45.2%。

表3 中介作用检验结果汇总

(四)有调节的中介模型检验

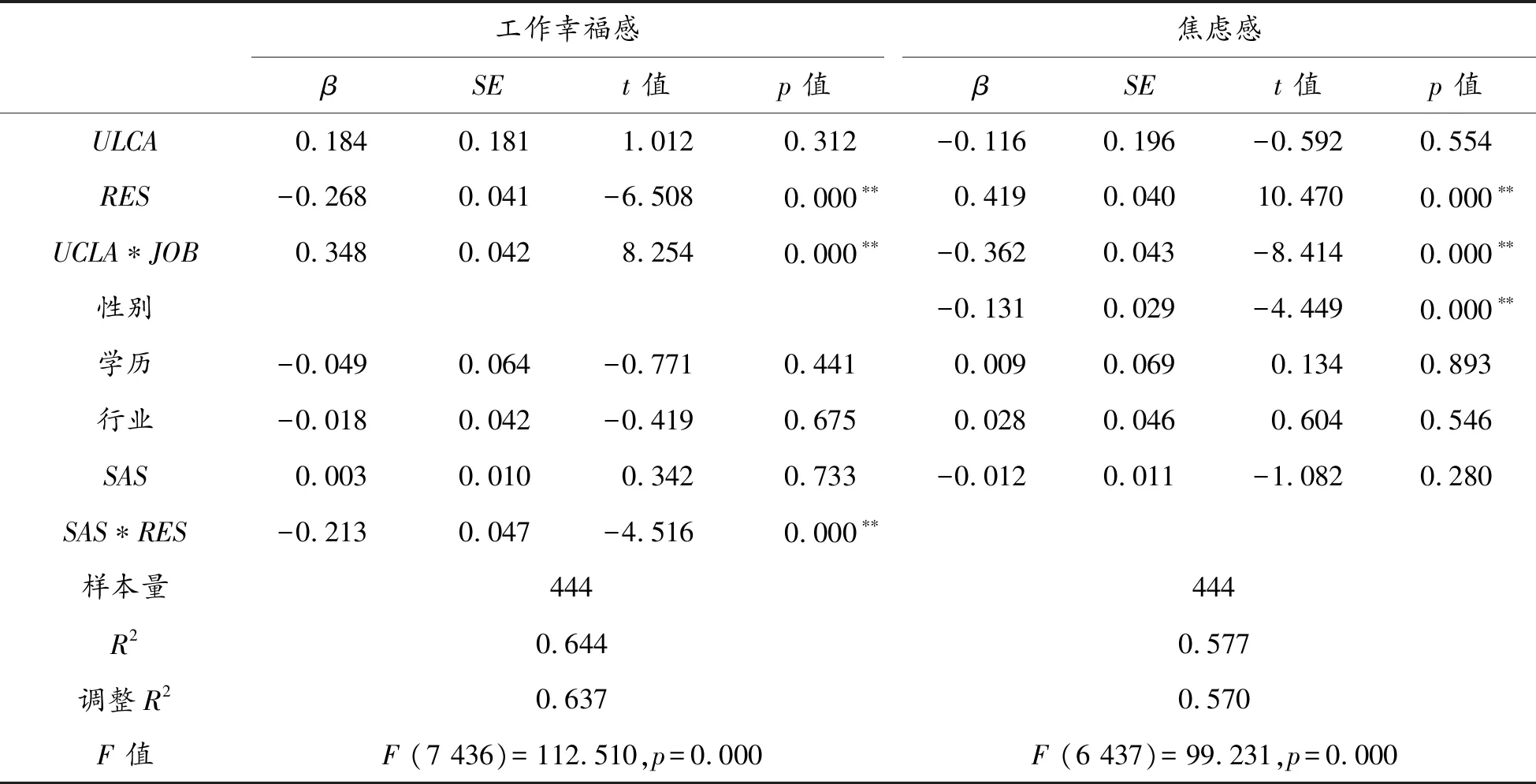

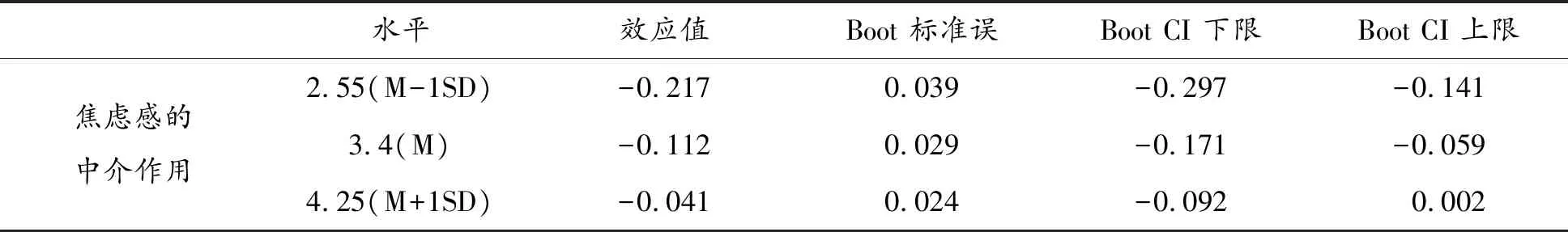

采用Hayes编制的Process宏中的Model 58(Model 58假设中介模型的上面两个路径受到调节,符合本研究假设),借鉴温忠麟等[26]的研究方法在限制性别、学历以及行业的情况下对有调节的中介模型进行检验,由检验结果(见表4、表5)可知,将情绪调节自我效能感放入模型后,孤独感与情绪调节自我效能感的乘积项对焦虑感的预测作用显著(β=-0.131,t=-4.449,p<0.01),焦虑感和情绪调节自我效能感的乘积项对工作幸福感的预测作用显著(β=-0.213,t=-4.516,p<0.01)。表明情绪调节自我效能感不仅能够在孤独感对焦虑感的直接预测中起调节作用,而且能够调节焦虑感对工作幸福感的预测作用。针对Model 58进行调节中介作用分析,中介变量焦虑感在低水平时,boot95%CI并不包括数字0,意味着在此水平具有中介作用,且Effect值为-0.217;其在平均值水平时,boot95%CI并不包括数字0,意味着在此水平具有中介作用,且Effect值为-0.112;其在高水平时,boot95%CI包括数字0,意味着在此水平没有中介作用。综上可知,中介变量焦虑感在不同水平时中介作用不一致,说明其具有调节中介作用,假设H7得到验证。

表4 有调节的中介模型检验

表5 条件调节间接效应

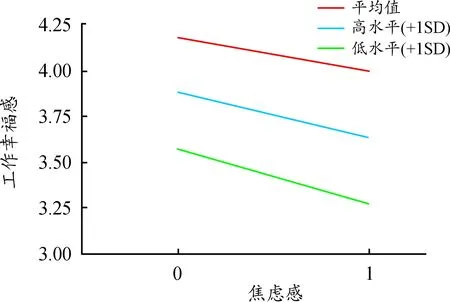

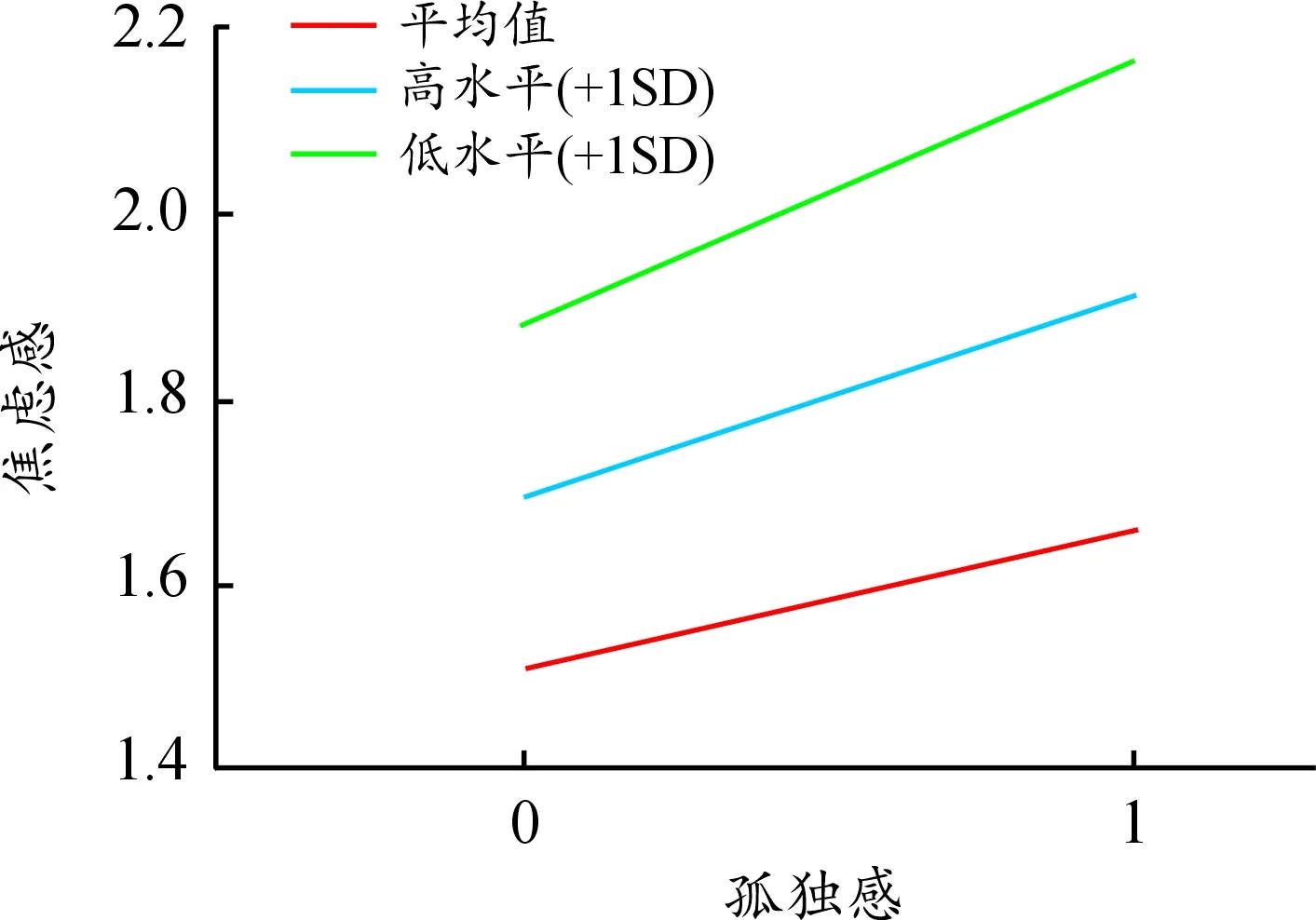

进一步分析简单斜率,由图2可知:情绪调节自我效能感较低(M-1SD)的被试,焦虑感对工作幸福感有显著的负向影响作用,simpleslope=-0.3,t=-10.598,p<0.001;而对于情绪调节自我效能感较高(M+1SD)的被试,焦虑感对工作幸福感也会生负向影响作用,但其预测作用较小,simpleslope=-0.18,t=-4.278,p<0.001,表明随着个体情绪调节自我效能感水平的提高,焦虑感对工作幸福感的预测作用呈逐渐降低趋势。由图3可知:情绪调节自我效能感较低(M-1SD)的被试,孤独感对焦虑感有显著的正向预测作用,simpleslope=0.28,t=11.259,p<0. 001;对于情绪调节自我效能感较高(M+1SD)的被试,孤独感也对焦虑感产生正向预测作用,simpleslope=0.15,t=5.699,p<0.001,表明随着个体情绪调节自我效能感水平的提高,孤独感对焦虑感的作用呈降低趋势。

图2 情绪调节自我效能感在焦虑与工作幸福感关系中的调节作用

图3 情绪调节自我效能感在孤独感与焦虑感中的调节作用

五、讨论与建议

(一)孤独感和工作幸福感的关系

“空巢青年”员工的孤独感与工作幸福感呈显著负相关关系。处于孤独状态的“空巢青年”面对负性事件时,容易采取消极应对方式;也可能在面对压抑负性事件带来的影响时,不断忍耐负性事件,最终导致更为严重的心理问题。高孤独感的“空巢青年”对工作幸福感的感知会降低,导致其工作幸福感降低[27]。

(二)焦虑的中介作用

焦虑感在孤独感与工作幸福感之间具有部分中介作用,说明孤独感可以通过焦虑最终影响到“空巢青年”员工的工作幸福感。孤独感与焦虑感呈正相关,与前人研究一致[28]。焦开山[29]发现孤独感水平高的人大多数是内向的且不善于与他人交流,对于本就不擅长与人交往的“空巢青年”来说,处于陌生环境会加重其孤独感并进一步加剧其焦虑感。有学者总结了人格与主观幸福感的关系,认为人格特质能够较好地预测主观幸福感,而焦虑等特质会产生消极情感。当“空巢青年”员工的孤独感导致焦虑时,消极情绪的体验大于积极情绪的体验,使“空巢青年”员工的工作幸福感下降。

(三)情绪调节自我效能感的调节作用

孤独感通过焦虑感影响工作幸福感的间接效应受到情绪调节自我效能感的调节。情绪调节自我效能感水平越高的“空巢青年”员工,孤独感对焦虑的影响越低,且焦虑对工作幸福感的影响越低。情绪调节自我效能机制在对情感状态的调节中发挥着特别重要的作用[19]。处于孤独状态的“空巢青年”员工容易与现实脱轨,长期沉溺于孤独的负性情绪中导致焦虑。情绪调节自我效能感通过影响个体的应对行为来调整孤独感和焦虑感,但当个体能控制其发生时,主观上会觉得孤独感并非那么可怕[30]。所以,即使“空巢青年”员工感受到了孤独,也能够很好地调节由孤独带来的焦虑感。

(四)研究结论

1.孤独感与工作幸福感的关系

本次对“空巢青年”孤独感的调研中,一般及以上孤独感的青年比例为84.46%,表明“空巢青年”比普通青年更易感受到孤独,孤独感水平较高,填补了对“空巢青年”孤独感实际情况的实证研究空缺,验证了“空巢青年”员工孤独感与工作幸福感呈显著负相关关系。

2.焦虑的中介作用

“空巢青年”员工焦虑感在孤独感与工作幸福感之间起部分中介作用。在以往对“空巢青年”孤独感的研究中,独居对青年人孤独感的影响统计显著,即与非独居的青年人相比,独居青年更可能体验到孤独感,独居青年比非独居青年感受孤独的可能性高52.9%。尤其是一些情绪调节自我效能感以及心理韧性比较弱的群体,孤独感导致的焦虑会大大降低其工作幸福感。本研究发现孤独感会通过焦虑的作用负向影响工作幸福感,不仅对“空巢青年”群体开展心理干预提供了一定启示作用,而且为探究孤独感影响幸福感的路径方法提供了一定参考。

3.情绪调节自我效能感的调节作用

孤独感通过焦虑感影响工作幸福感的间接效应受到情绪调节自我效能感的调节,情绪调节自我效能感可以有效缓解孤独感对焦虑感的正向影响,同时可以有效缓解焦虑感对工作幸福感的负向影响。Caprara等人的研究显示,个体能否有效调节焦虑、紧张、孤独、无助等负向情绪依赖于情绪调节自我效能感,同时情绪调节自我效能感也可以提高主观幸福感,改善人际关系的交流质量[24]。所以,当“空巢青年”员工因为孤独导致焦虑时,情绪调节自我效能感高的“空巢青年”员工能够很好地调节这些负面情绪对工作幸福感的负向影响,使其工作绩效不会受到太大的负向影响[31]。“空巢青年”员工的孤独感是难以改变的指标,且之前的研究很少从“空巢青年”个体的角度出发去探究如何降低孤独感提升幸福感。本研究为解决“空巢青年”孤独感带来的一系列负向影响提供了解决路径,关于情绪调节自我效能感调节作用的验证为开展心理干预提供了一定的帮助。

(五)管理对策

1.孤独感的降低策略

2021年的一项针对医学生孤独感水平的调查表明,有轻度和重度孤独感的青年占比为53.8%[32]。本次针对“空巢青年”孤独感的调研中,一般及以上孤独感的青年占比为84.46%,说明“空巢青年”感受到孤独感的概率是显著大于普通青年群体的。由于“空巢青年”的孤独感水平比普通青年更高,针对“空巢青年”群体出现孤独感的原因,由官方牵头组织同乡会更能让身在异乡的“空巢青年”感受到家乡的温暖,从而降低其孤独感。“空巢青年”独自在外打拼时,需要树立城市认同感,积极参与本地的各种活动,融入本地社交圈,使自己从容应对各种突发情况,进而缓解孤独感。对于正处于孤独状态的“空巢青年”员工,公司和政府应特别关心其心理健康问题,鼓励“空巢青年”员工积极和同事、朋友、领导进行交流,减少孤独感带来的负向影响,避免因焦虑而影响其工作幸福感。

2.焦虑感的缓解方法

国家统计局数据显示,2020年北京、上海、广州、深圳的商品房平均销售价格分别为每平方米3.76万元、3.38万元、2.5万元、5.68万元,与之相对的是这四大地区在岗职工的年均工资分别为18.5万元、17.47万元、13.51万元、13.94万元。显然,“空巢青年”员工的压力非常大,尤其是“空巢青年”员工大都是刚步入职场,工资水平不高,在大城市立足非常困难。孤独感导致对未来的担忧和迷茫会放大他们的焦虑,政府与企业应在鼓励“空巢青年”合租的同时,对其给予一定的住房补贴,帮助“空巢青年”员工减少住房压力,同时增加与他人交流的机会以缓解焦虑。

“空巢青年”员工要认识到在大城市立足的困难,积极规划自己的职业生涯,使自己能够预防或者应对突发事件带来的负面影响。同时,政府和社会应该给“空巢青年”员工提供更多的就业机会和更好的福利待遇,为“空巢青年”创造一个相对宽松的环境。社区和公益组织应切实关注“空巢青年”的生活状态,关心“空巢青年”员工的心理健康,为“空巢青年”员工提供心理健康咨询服务;同时政府和社区还应开展公益组织活动为“空巢青年”员工提供交友和婚恋咨询服务,帮助“空巢青年”进行人生规划,提高其应对风险的能力。

3.情绪调节自我效能感的提升举措

为了防止孤独感导致其他负向情绪如焦虑、抑郁等,政府应积极展开宣传教育,鼓励“空巢青年”员工走出去参加社会实践活动、公益活动,使其在实践中逐步提高自己的情绪调节自我效能感。同时,亲人们应多关注“空巢青年”的生活,多关注其心理状态,鼓励“空巢青年”追寻自己的目标。

“空巢青年”群体也要学会自我控制,克服不良情绪对自己的影响,孤独时做一些感兴趣的事情转移注意力;在强烈的孤独感来袭且无法缓解时,应适当提升自己的情绪调节自我效能感。

公司要积极创造有利于情绪调节的环境。首先,要给予“空巢青年”员工极大的人文关怀,创造宽松的情感交流环境,组织系列线下活动,增加“空巢青年”与他人交流的机会,以减少“空巢青年”员工孤独感,增加其工作幸福感;其次,通过表扬和鼓励让“空巢青年”员工获得群体认同感,传递积极情绪,增强其自信;最后,通过优化公司福利政策,增强“空巢青年”员工对公司的归属感,创造出利于“空巢青年”员工积极进行情绪调节的环境。同时,公司应定期对“空巢青年”员工进行心理辅导,使其保持良好的心理及工作状态,提升其情绪调节自我效能感。

(六)展望与不足

我国“空巢青年”员工是一个庞大的群体,至今已有约1亿人,且数量还在持续增长,但学术界对其还没有统一的定义,希望以后的研究能够多关注“空巢青年”群体。由于“空巢青年”的孤独感是显著高于其他青年群体的,之后的研究可以着重探究其孤独感对“空巢青年”产生的长期影响,以及如何解决孤独感带来的危害。应注意的是,虽然大部分“空巢青年”处于孤独状态,但小部分“空巢青年”是主动选择并享受孤独的,孤独感不但不会对他们产生负向影响,还可能会成为他们的一种动力,未来可以对这一部分青年进行研究。

本研究存在以下局限性:一是跟踪调查的时间较短,很难充分揭示孤独感是如何通过焦虑感负向影响工作幸福感的,未来可采用多时段跟踪的方法获取结果;二是焦虑感只起到部分中介作用,表明还有其他中介变量的存在。