探查阶段旅游地居民支持度的影响因素分析与实证研究

——以海口市北港村为例

2023-11-13唐佳欣王铭杰张冰逸袁浩文

孟 凯,唐佳欣,王铭杰,张冰逸,袁浩文

(1.海南大学 旅游学院,海口 570228;2.暨南大学 深圳旅游学院,广东 深圳 518053)

目的地居民是地方旅游发展过程中的核心群体,其对旅游发展的态度影响目的地旅游发展速度和方向(Sharpley, 2014)。学界已就居民态度的话题进行诸多探讨(韩国圣 等,2016;汲忠娟 等,2017),然而研究多从人地关系和人与政府、社区团体的人际关系视角展开(李秋成 等,2015;李东 等,2020),缺乏在特定旅游发展阶段下,探讨居民主体态度与旅游支持度之间的作用。居民作为目的地旅游发展的重要主体和利益相关者,其支持度在旅游目的地的发展周期中发挥至关重要的作用,深入把握各阶段居民支持度的影响因素和作用路径,可为地方旅游可持续发展提供科学完善的实践参考。

根据旅游地生命周期理论(Butler, 2006),旅游地发展通常会经历探查、参与、发展、巩固、停滞和衰落或复苏6个阶段。不同阶段有着不同特征,其中探查阶段因外部资本尚未进入,政府关注较少等特点,是除居民外的其他利益相关者介入程度最低的阶段。已有研究大多聚焦旅游地的发展、巩固、停滞、衰落等旅游特征明显、矛盾问题突出的阶段,而忽略了对探查阶段的深入探究。事实上,处于探查阶段的旅游目的地居民往往掌握较大话语权,居民主观态度将较大程度影响旅游地的后续发展。因此,聚焦至旅游地探查阶段,将有助于在其他利益相关者对旅游发展影响相对较小的情况下,最大程度地把握居民群体感受、态度形成和作用的本源性因素,并在探查阶段中关注其过程性变化,从而为旅游目的地的可持续发展提供参考(Hanafiah et al., 2013)。

探查阶段居民支持度会受哪些因素影响?各影响因素又会对支持度产生何种作用?为回答此问题,本文从居民主观视角出发,尝试构建一个由旅游发展潜力认知、积极影响感知、消极影响感知、地方感和旅游支持度5个基本维度组成的概念模型,测量探查阶段居民旅游支持度,并分析各因素对旅游支持度产生影响的作用路径。以期完善支持度相关理论,为探查阶段旅游目的地发展提供实践指导。

1 文献综述

1.1 居民支持度

支持度是地方居民对当地旅游未来发展的支持意愿,是对旅游地变化的主动响应(汪德根 等,2011)。目前该领域的研究以实证为主,学者依托社会交换、地方感、社会表征、社会承载力等理论对支持度的影响因素展开研究(卢春天 等,2012;李东泽,2019)。其中,决策行为理论中的理性与非理性选择,为探讨自我和他人的选择过程提供了一个有益的辩证视角,有助于居民行为和人地关系的理解。决策行为理论认为人的选择行为是理性与非理性的同构,风险未知性、信息不确定性、事物复杂性以及认知有限性都会影响主体做出理性决策(吴鸽 等,2013),这使得主体在决策过程中同时受到理性因素与非理性因素影响。其中,理性选择主要依赖主观概率与预期价值进行,学者认为理性选择行为是介于有根据的展望和冒险碰运气之间的一种平衡,人们常常在评估过风险后做出选择(何大安,2005)。非理性选择主要依赖情感等直觉性的因素实现,由于知识的社会分散性和认知的有限性,行为人往往会有意识地部分放弃客观认知,做出直觉或冲动性的行为选择(常光伟 等,2011)。

在旅游发展态度的决策情境中,目的地居民在选择中会同时受这2种因素影响,即在理性层面对旅游产生的收益损失进行权衡,基于自身对地方的认知来对未来旅游发展潜力进行评估,同时在非理性层面受源自人地关系的情感因素影响。在支持度的研究中,部分学者从理性层面对其展开探讨,如张诗汝等(2021)以神农架国家公园体制试点区为例,对旅游经济感知与态度之间的关系进行了深入研究,为其之间的关联效应提供了强有力的证据支撑;朱鹤等(2018)以资源、环境、独特性、交通、基础设施5方面测度旅游发展潜力认知,探究旅游发展潜力认知与居民支持度之间的关系,厘清了两者之间产生影响效应的多条路径。此外,部分学者从非理性层面出发,讨论诸如地方感等情感因素与支持度的影响,如包亚芳等(2015)以居民地方感为切入点,构建了“地方感-环境态度-低碳旅游支持度”理论模型,验证了地方感对居民支持度的直接显著影响;马东艳(2020)基于居民视角,从文化原真性、地方依恋2个维度出发,认为地方依恋能强化居民对民族村寨旅游发展的支持态度。由此可见,大多学者倾向于从单一层面对支持度展开研究,即从隶属理性维度的旅游影响感知等因素出发对选择行为进行探讨,或从隶属非理性维度的人地情感等因素出发对支持态度展开讨论,但缺少同时囊括理性和非理性因素的居民支持度研究,导致现有研究在实际应用层面存在缺失。因此,居民支持度研究亟需一个既能呈现理性判断,又能体现非理性地方情感的新研究视角的介入,从而对居民支持度的影响因素和选择过程进行更为全面的诠释。

1.2 探查阶段的支持度研究

根据Butler(2006)的旅游地生命周期理论(TALC),探查阶段作为旅游地旅游发展的开端阶段,是游客自发来到旅游地,旅游地被动开始旅游发展的阶段。该阶段以游客的自发进入为主,具有游客量规模小、资本介入程度低、政府尚未给与明确指引、居民面临生计转换选择等特征。当前,有关探查阶段的研究主要涉及2个方面。其一,对探查阶段各影响因素的线性相关关系进行初步的探究,如白玲等(2018)以处于探查阶段的北京市自然保护区为案例地,分析农户对保护区内开展旅游活动的影响认知和支持度之间的关系,但未对变量间可能存在的中介、调节效应作深入探讨,导致影响因素的作用关系未能得到完全诠释。其二,对探查、发展、巩固等不同旅游发展阶段进行比较研究,如贾衍菊等(2021)通过对比山东8 个不同旅游发展阶段的村落,探究了乡村居民政府信任对旅游发展支持度的影响。然而,该类研究往往将探查阶段与旅游地其他发展阶段进行混淆,并将探查阶段得到的分析结果外延至其他发展阶段,导致探查阶段的独特特征无法完全得到凸显。

事实上,探查阶段作为旅游地生命周期的首个阶段,居民支持度受旅游发展影响发生重大变化。然而,当前学者普遍关注处于发展、巩固、成熟等阶段的案例地,作为旅游发展开端的探查阶段因其表现特征不明显而常被学者忽视,致使相关研究结论在探查阶段的解释力和适用性备受质疑(武晓英等,2021)。因此,探查阶段的居民支持度研究拥有进一步深化的诠释空间。

2 研究假设

居民支持度会同时受理性与非理性因素的影响。本研究中,理性因素主要来源于2类因素,即旅游发展潜力认知和旅游积极、消极影响感知;非理性因素主要体现在居民与地方的连结,即地方感。

旅游发展潜力是旅游内部隐藏着的未来发展趋势和潜在效用,是旅游发展过程中所体现的潜在且在特定要素刺激下能发挥出来以促进旅游持续发展的能力,是对目的地是否具备发展旅游产业的条件并能否获得经济、社会、环境等方面的利益的衡量,更是对旅游业发展前景和后续能力的综合判断(Yan et al., 2017)。聚焦于探查阶段,居民对未来目标即地方旅游发展向好的概率判断主要来源于他们对本地旅游发展潜力的认知。如果居民认为本地的发展潜力大,就可能更倾向于支持旅游发展,反之可能倾向于不支持。如果居民对当地旅游发展潜力的认知较高,表明他们对地方旅游资源及外部条件处于看好与认可的状态,这在一定程度上增强他们对于地方的认同与依赖,地方感因此发生变化。如果居民对当地旅游发展潜力的认知较高,这意味着他们认为当地旅游未来发展实现成功的可能性较大,在积极的未来趋势与预测结果影响下,会对旅游拥有更多的积极影响感知,而淡化消极影响感知(朱鹤 等,2018;管婧婧 等,2022)。基于此,本文提出如下假设:

H1:旅游发展潜力认知对旅游支持度有正向影响;

H2:旅游发展潜力认知对积极影响感知有正向影响;

H3:旅游发展潜力认知对消极影响感知有负向影响;

H4:旅游发展潜力认知对地方感有正向影响。

旅游影响感知是居民对地方各基本要素在旅游发展过程中引起各种变化的感觉和知觉的综合结果(白凯 等,2008)。根据社会交换理论,居民对于预期收益与损失的考量主要来源于他们对旅游影响的综合评价(李飞 等,2021)。如果居民认为旅游未来产生的积极影响多于消极,则他们很可能表现出对旅游发展的支持态度。一般地,居民的积极影响感知与旅游支持度之间存在正相关(Song et al.,2015),而消极影响感知与旅游支持度呈负相关(Mekawy, 2012)。基于此,本文提出如下假设:

H5:居民的积极影响感知对旅游支持度有正向影响;

H6:居民的消极影响感知对旅游支持度有负向影响。

段义孚(Tuan, 1977)的“恋地情结”体现了地方感在人地情感上的深刻联系,它产生于人地的持续互动,是人基于地方生活产生的一种个体情感体验。通过这种体验,地方成为自我的有机组成部分,其意义无法脱离人而存在(王铭杰 等,2021)。大部分研究表明,地方感与居民旅游支持度之间存在直接的正向影响,即地方感越强,居民对当地旅游发展的支持度越高;地方感与积极影响感知之间存在正向影响,与消极影响感知之间存在负向影响(赵雪雁 等,2019)。基于此,本文提出如下假设:

H7:地方感对旅游支持度有正向影响;

H8:地方感对积极影响感知有正向影响;

H9:地方感对消极影响感知有负向影响;

此外,作为人对地方情感的表现,地方感越强的居民往往对地方未来发展向好会表现出更强的愿望(黄坤 等,2022)。且有研究表明,旅游发展潜力认知对地方感有正向影响,同时与积极影响感知存在正相关,而与消极影响感知存在负相关(朱鹤等,2018)。因此,若在居民旅游发展潜力认知较高的情况下,强地方感的居民一般会比弱地方感的居民表现出对于旅游更高的积极认知,以及更低的消极认知。基于此,本文提出如下假设:

H10:旅游发展潜力认知对地方感与积极影响感知之间的关系有调节作用;

H11:旅游发展潜力认知对地方感与消极影响感知之间的关系有调节作用;

综上,提出本文的概念模型,如图1所示。

图1 探查阶段居民支持度形成的概念模型Fig.1 A conceptual model of the formation of resident support during the exploration phase

3 案例地概况与研究方法

3.1 案例地概况

北港村地处海口市东部,在2021年以前是一个仅靠乘船进出的海岛型村庄,隶属海口市美兰区演丰镇,下辖3个自然村,分别是道头村、后溪村和上田村。2021年初,伴随着海文大桥北港匝道的开通,北港村告别了过去乘船进出的时代,可进入性发生较大变化。此后,越来越多海口周边游客关注到这一曾经难以进入的岛屿村庄,并自发驱车前往北港村游玩。

本研究团队于北港村通桥后便开始关注该地,在2021年5月至2022年5月先后14次前往北港村进行调研,深入考察案例地现状、游客行为、居民对待旅游发展态度等内容,总结北港村的旅游发展特征:在需求侧方面,北港村月接待量在1 000 人左右,游客周期性变化较为显著,主要集中于周末前往该地,工作日基本没有游客;客源结构以邻近海口市区自发进入的散客为主,没有组织性的团队游客。在供给侧方面,北港村以赶海、红树林、落日景观为主要旅游资源,相关旅游产品业态和基础配套设施尚未植入建设;政府尚未出台明确的指引性政策文件,且外来资本尚未关注到该村;村内仅有个别居民从事与旅游接待相关的服务,为游客提供简单的餐食服务。综上,当前北港村符合Butler旅游地生命周期的第一阶段特征,正处于旅游发展的“探查阶段”。

3.2 问卷设计

综合相关研究、案例地情况以及专家建议,形成北港村居民旅游支持度的初始测量量表,并于2021-12-17—27依据初始量表在北港村展开预调查,收回问卷81份。在必要的数据整理后,依托对问卷结果的分析和被试者的反馈,对问卷题项进行调整,删除冗余部分,调整题项表达,最终形成本文的支持度测量量表。测量量表包含以下维度:

1) 地方感。该变量的测量根据汪德根等(2011)的量表改编而成,包括“我对在北港的生活感到满意”“我很关心北港的发展”“我对北港有深厚的感情”“与其他地方相比,我更愿意住在北港”4 个题项。在本研究中,“地方感”维度的Cronbach'sα值为0.856,>推荐值0.7。

2)旅游发展潜力认知。该变量的测量根据朱鹤等(2018)的量表改编而成,包括“北港的自然环境很好”“北港通路之后交通方便”“政府会关心北港的发展”3 个题项。在本研究中,“旅游发展潜力认知”维度的Cronbach's α值为0.749,>推荐值0.7。

3)旅游积极影响感知。该变量的测量根据王纯阳等(2014)的量表改编而成,包括“旅游发展将会提高我的收入”“旅游发展将会提高北港的知名度”“旅游发展将会改善北港的居住环境”“旅游发展将会增长我的见识”“旅游发展将会使我学习新的技能”5 个题项。在本研究中,“旅游积极影响感知”维度的Cronbach'sα值为0.820,>推荐值0.7。

4)旅游消极影响感知。该变量的测量根据郭安禧等(2019)的量表改编而成,包括“旅游发展将会使北港的物价上涨”“旅游发展将会打扰我的生活”2 个题项。另外,根据北港实际存在的渔业与旅游业生计冲突以及来往车辆增多引致的安全问题,增加2个题项,即“旅游发展将会对渔业产生不利影响”“旅游发展将会对居民的安全造成威胁”。在本研究中,“旅游消极影响认知”维度的Cronbach'sα值为0.803,>推荐值0.7。

5)旅游支持度。该变量的测量根据李秋成等(2015)的量表改编而成,包括“我支持北港发展旅游”“我欢迎游客来北港旅游”“我愿意参与北港的旅游宣传”“我愿意参与旅游相关的培训”4个题项。在本研究中,“旅游支持度”维度的Cronbach'sα值为0.888,>推荐值0.7。

6)被调查者的人口统计学特征。参考以往研究(Gaunette, 2017),以性别、年龄、受教育程度、年收入、职业、北港居住情况为控制变量。

3.3 数据收集

正式调查集中在北港村本地居民较多的2个时间段,分别是2022 年元旦前后(2021-12-31—2022-01-04)和北港村2022 上半年公期(2022-03-25—27)①"公期"是海南的一种地方文化习俗,是一种年度的区域性祭神活动。对北港人来说,公期的重要程度相当于中国的“年”,因此我们选择这一时间段,以期增强研究数据的全面性与科学性。。第一次调研完成了上田村和道头村的入户,第二次调研完成了后溪村的入户,总计调查北港村居民245 位,回收问卷238 份,问卷回收率为97.1%,其中,有效问卷232 份,问卷有效率为97.5%。受调查者的具体特征如表1所示。其中,男性(55.2%)比例略高于女性(44.8%);超半数是31~60岁的中年人;受教育程度以高中(35.8%)居多;年平均收入水平大多在20 000~50 000 元(38.8%)和20 000元以下(36.2%);非常驻居民略高于常驻居民,占54.3%。将受调查者人口统计数据与《2020 北港村劳动力统计表》②《2020北港村劳动力统计表》为北港村村委会自发性的统计数据,未曾在网上公开发表,与2020年由北港村村委会主要收集,保存在北港村。及居民访谈结果比较得出,本文样本可以反映案例地居民的基本情况,具有较强代表性。

表1 样本的人口统计特征Table 1 Demographic statistics characteristics of samples

4 数据分析

4.1 共同方法偏差检验

虽然在调查过程中提前告知被试者匿名回收原则,要求他们遵从内心想法如实填写问卷,但由于每份问卷的所有测量题项均来自同一被试者,因此问卷的共同方法偏差问题仍可能存在。出于对数据科学性的考量,采用Harman 单因子检验法,将地方感等5个潜变量的21个题项纳入到探索性因子分析后,选择未旋转的主成分分析法检验数据的同源偏差问题。结果显示,共有5个特征根>1的因子,第一个因子的解释变异量为35.573%,<40%的临界标准,即数据不存在严重的共同方法偏差。

4.2 验证性因子分析

在AMOS22.0软件中构建由双箭头两两连接的地方感、旅游发展潜力认知、积极影响感知、消极影响感知、支持度的测量模型。数据的偏度系数绝对值均满足<3的标准,在0.04~0.994,峰度系数绝对值均满足<8 的标准,在0.011~3.013,因此判定其符合正态分布。在模型拟合度方面,选用极大似然估计法对数据进行检验,结果显示各项适配指数均满足判定标准。其中,绝对适配指数CMIN/DF为2.098,<标准值3;RMSEA为0.069,<标准值0.08;增值适配指数IFI为0.924、TLI为0.908、CFI为0.923,均>标准值0.9,简约适配指数PNFI 为0.727、PCFI为0.777,均>0.5。因此,认为模型与样本数据拟合良好。

通过Cronbach'sα值和组合信度(CR)值对量表进行信度分析。通过计算,发现数据的信度和稳定性较高。其中,潜变量的Cronbach'sα值均在0.749~0.888,满足>0.7 的标准;组合信度值均在0.769~0.894,满足>0.7 的标准,说明本文支持度测量量表的信度良好,具体数据见表2。

表2 各变量测量题项的信效度分析结果Table 2 Results of reliability and validity analysis of each variable measurement item

效度包括收敛效度和区别效度。收敛效度主要通过因子载荷系数和平均方差抽取量(AVE)评判。结果如表3所示,各潜变量内部的收敛效度较好。其中,所有题项的因子载荷系数均>0.5,潜变量的AVE 值均在0.506~0.680,满足>0.5 的要求。区别效度主要通过比较潜变量AVE的平方根与该潜变量与其他潜变量之间的相关系数的大小评价,如果该潜变量AVE的平方根大于其与任一其他潜变量的相关系数,则认为该潜变量与其他所有潜变量之间都具有较高的区别效度,反之则不然。表3显示,各潜变量AVE的平方根都大于它们与其他变量的相关系数,因此认为各潜变量间的区别效度良好。

表3 各变量间相关性与区别效度分析Table 3 Analysis of correlation and differential validity among the variables

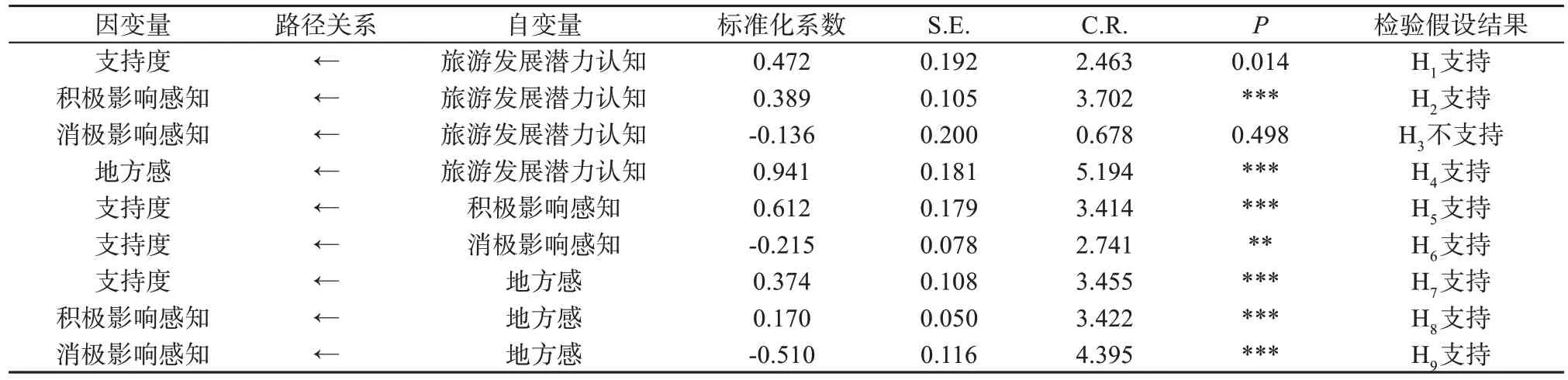

4.3 路径分析与假设检验

利用AMOS22.0构建结构方程模型,并对本文的假设进行逐一检验(表4)。首先,旅游发展潜力认知与其他变量间的路径检验结果显示,旅游发展潜力认知与支持度之间的标准化路径系数为0.472,P值为0.014,<0.05,表明旅游发展潜力认知正向影响居民对旅游的支持度,因此假设H1被支持;旅游发展潜力认知与居民积极影响感知之间的标准化路径系数为0.389,P<0.001,表明旅游发展潜力认知显著正向影响居民对于旅游的积极感知,因此假设H2被支持;旅游发展潜力认知与居民消极影响感知之间的标准化路径系数为-0.136,P>0.05,表明旅游发展潜力认知与居民旅游消极影响感知之间不存在显著的相关性,因此假设H3被拒绝;旅游发展潜力认知与居民地方感之间的标准化路径系数为0.941,P<0.001,表明旅游发展潜力认知显著正向影响居民的地方感,因此假设H4被支持。其次,旅游影响感知与支持度间的路径检验结果显示,积极影响感知与支持度之间的标准化路径系数为0.612,P<0.001,表明居民对于旅游的积极感知对旅游发展持度有显著的正向影响,假设H5被支持;消极影响感知与支持度之间的标准化路径系数为-0.215,P<0.01,表明居民对于旅游的消极感知对居民旅游支持度有显著的负向影响,假设H6被支持。最后,地方感与其他变量间的路径检验结果显示,地方感与支持度之间的标准化路径系数为0.374,P<0.001,表明地方感显著正向影响居民旅游支持度,因此,假设H7被支持;地方感与居民积极影响感知之间的标准化路径系数为0.170,P<0.001,表明地方感显著正向影响居民对于旅游的积极感知,因此假设H8被支持;地方感与居民消极影响感知之间的标准化路径系数为-0.510,P<0.001,表明地方感显著负向影响居民对于旅游的消极影响感知,因此假设H9被支持。

表4 假设检验结果Table 4 Results of Hypothesis test

4.4 中介效应检验

根据假设,积极影响感知和地方感会在旅游发展潜力认知与居民旅游支持度的关系中发挥一定的中介作用。采用Hayes(2009)推荐的Bootstrap 方法,在SPSS 22.0 中用Bootstrap 重复抽样5 000 次后,通过观察置信区间内的极大值和极小值之间是否包含0,来判断中介效应是否显著,若区间不包含0 则认为存在中介效应,反之,则不存在中介效应。

对“旅游发展潜力认知―地方感―积极影响感知―支持度”这一链式中介模型进行检验。结果如表5所示,该模型中旅游发展潜力认知对支持度的总效应为0.617(95%CI:[0.490,0.744]),旅游发展潜力认知对支持度的直接效应显著(0.384,95%CI:[0.253,0.516]),通过地方感和积极影响感知的间接效应也显著(0.233, 95%CI:[0.142,0.338])。其中,Ind2a路径的相对效应最高,起最显著的中介作用。综上,地方感和积极影响感知部分中介旅游发展潜力认知与支持度的关系。

对“旅游发展潜力认知―地方感―消极影响感知―支持度”这一链式中介模型进行检验。结果如表5所示,该模型中旅游发展潜力认知对支持度的总效应为0.617(95%CI:[0.490,0.744]),旅游发展潜力认知对支持度的直接效应显著(0.419,95%CI:[0.282,0.556]),通过地方感和消极影响感知的间接效应也显著(0.198, 95%CI:[0.127,0.285])。其中,Ind1b路径的相对效应最高,起最显著的中介作用,Ind3b 路径几乎没有起中介的作用。综上,地方感和消极影响感知部分中介旅游发展潜力认知与旅游支持度之间的关系。

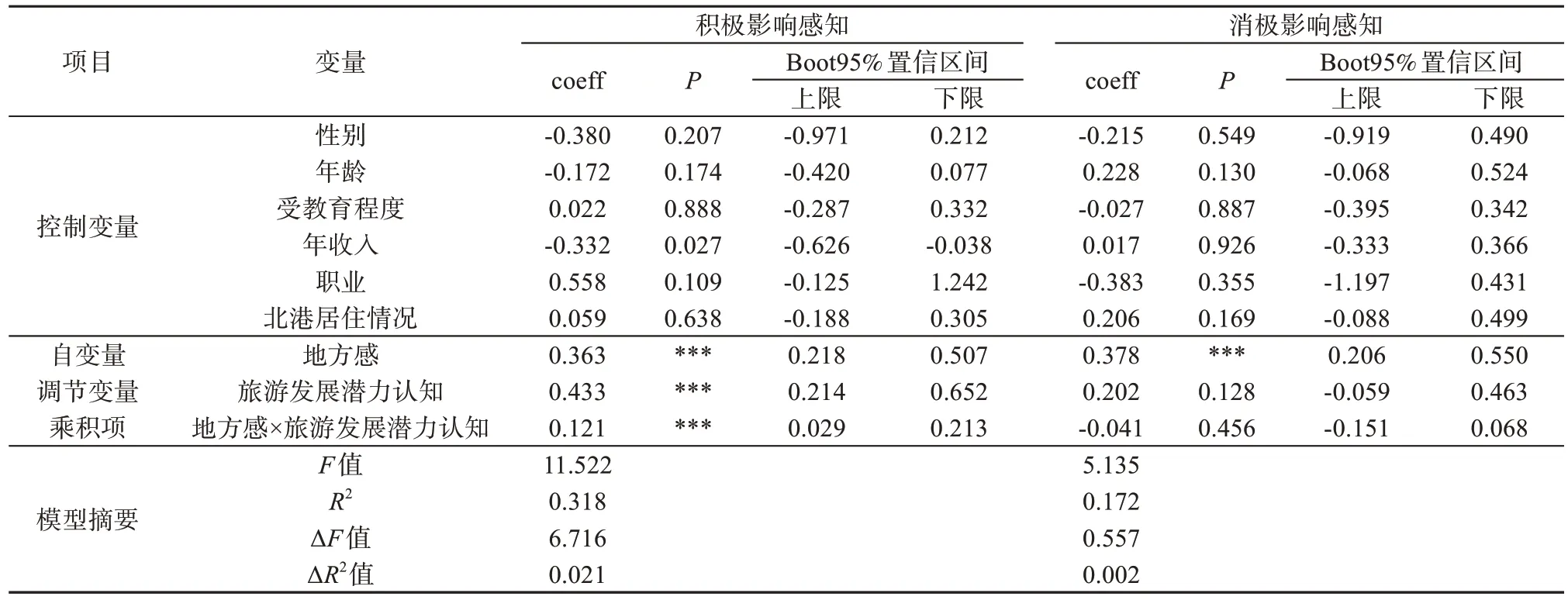

4.5 调节效应检验

根据研究假设,旅游发展潜力认知对地方感与旅游支持度之间的关系起一定的调节作用。采用上述Bootstrap方法对调节效应进行检验。考虑到回归方程存在的变量间多重共线性问题,在检验前对地方感和旅游发展潜力认知进行中心化处理后,再计算地方感与旅游发展潜力认知的交互项。正式开始检验后,将控制变量(性别、年龄、受教育程度、年收入、职业与北港居住情况)和地方感、旅游发展潜力认知依次纳入回归方程,最后,综合交互项系数与显著性、调节变量-1SD 自变量系数与显著性、+1SD 自变量系数与显著性、其处于置信区间内的极大值和极小值之间是否包含0等指标,评判调节效果是否显著。

结果如表6所示,在地方感与积极影响感知的关系中,旅游发展潜力认知的调节效应在地方感处于中、高水平时显著(P<0.001),且为正向调节,而在地方感处于低水平时不显著。这表明只有当地方感处于较高水平时,旅游发展潜力认知才会在地方感与积极影响感知之间起显著的正向调节作用,假设H10被部分支持;在地方感与消极影响感知的关系中,旅游发展潜力认知的调节效应不显著(P>0.05),表明旅游发展潜力认知在地方感与消极影响感知之间并未发挥调节作用,假设H11被拒绝。

表6 调节效应检验Table 6 Test for moderating effects

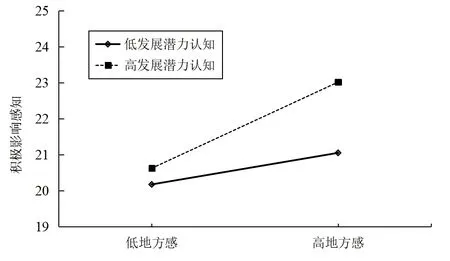

为了更清晰地观察旅游发展潜力认知对地方感与积极影响感知关系的调节效应,将旅游发展潜力认知分为高低2 组,绘制调节效应交互图。由图2可知,具备较高发展潜力认知的居民支持度更容易受到地方感影响,且在相同地方感水平下,高发展潜力认知居民表现出比低发展潜力认知居民更强的积极影响感知。这说明旅游发展潜力认知水平越高,地方感与积极影响感知之间的正向关系越强,可见旅游发展潜力认知强化地方感与积极影响感知之间的正向关系,H10进一步得到验证。

图2 旅游发展潜力认知的调节效应Fig.2 The moderating effect of tourism working experience

5 结论与讨论

5.1 结论

1)在旅游发展探查阶段,旅游发展潜力认知、积极影响感知、消极影响感知和地方感对居民支持度产生显著影响,其中旅游发展潜力认知是一个关键的核心因素。旅游发展潜力认知不仅通过直接和中介作用对居民支持度产生影响,还对积极、消极影响感知和地方感产生不同程度的作用。这一发现与朱鹤等(2018)认为的旅游发展潜力认知通过间接方式对支持度产生影响的结果不同。究其原因是案例地所处旅游发展生命周期不同阶段造成的,朱鹤等选择的林浦村是具有一定知名度、正处于发展阶段的省级历史文化村,该村居民可能在发展过程中感受到了强烈与直观的综合影响,减少了对当地发展潜力认知的思量。而对于本研究的案例地北港村而言,在调研中发现,伴随北港村通桥后游客、政府人员、外来投资者等群体的频繁进入,居民较之前受到较大的外部信息冲击,他们敏锐地捕捉着与当地旅游发展相关的消息,观察分析游客来到岛上进行的旅游活动和可能存在的旅游需求,并在居民之间议论政府、外来资本的可能动作以及对当地和个人可能带来的影响。因此,北港村居民对旅游发展潜力认知产生更为敏感的感受,从而直接影响了其对旅游积极影响感知、消极影响感知、支持度和地方感的判断。对处于探查阶段的旅游目的地而言,旅游发展潜力认知越高,意味着居民认为地方旅游的未来发展前景向好的可能性越大,对地方发展旅游的态度越乐观;旅游影响感知越积极,意味着居民对旅游发展的感知越正面,获利感越强烈;地方感越强,意味着居民对地方景观和文化越热爱,对地方资源越自信。乐观预测、强烈获利感和自信态度均在一定程度上促使居民对地方旅游发展支持度的形成。

2)地方感强的居民对旅游积极影响的感知较易受旅游发展潜力认知调节,而居民对旅游消极影响的感知不易受其他因素调节。事实上,探查阶段居民旅游发展潜力认知在较高水平的地方感与积极影响感知之间发挥调节作用,而在地方感与消极影响感知之间无调节作用。对于地方感较强的居民而言,其对地方发展潜力的认识评价会对旅游积极影响感知产生显著的正向作用,即当他们认为地方旅游资源较好,发展潜力较大时,便会倾向于感知旅游的积极影响;而对于地方感较弱的居民而言,其对地方发展潜力的认识评价不会影响他们对于旅游积极影响的判断。此外,不论居民地方感强弱,他们对于地方发展潜力的认识评价均不会影响对旅游消极影响的判断。针对该结果,在调研中发现了对应的现实解释,即那些更关心地方发展,对北港有更深感情的老一辈居民往往拥有较高水平的旅游发展潜力认知,认为旅游发展会让北港村更加知名,更欢迎游客来家乡游玩,更加认可旅游可能带来的积极影响。而地方感相对较弱的年轻居民通常更加专注于自己的生计与生活状况,对北港村未来旅游发展的关心程度不高,因而他们对旅游积极影响感知更多来源于个人能否获得实在的补偿与好处,较少考虑当地旅游发展的积极作用。因此,在旅游发展探查阶段,居民的地方感越强,旅游发展潜力认知对积极影响感知的调节作用越显著。

3)在探查阶段居民的主观选择决策中,理性与非理性因素共同发挥作用。本研究表明,旅游发展潜力认知、积极影响感知、地方感对居民支持度均产生显著的正向影响,消极影响感知对居民支持度产生显著的负向影响,印证了理性与非理性在选择过程中的同构现象。在同构关系表层下,理性与非理性之间各自独立又彼此交融,其独立体现在作为理性因素的旅游发展潜力认知和旅游积极、消极影响感知与作为非理性因素的地方感,均对居民态度产生直接影响;其交融体现在非理性因素的地方感,通过影响理性因素的旅游积极、消极影响感知,进而对居民态度产生影响,同时体现在作为理性因素的旅游发展潜力认知,调节了非理性因素的地方感与旅游积极、消极影响感知之间的关系。以往研究认为“选择行为的终极结果要么是理性的,要么是非理性的”,侧重于研究理性与非理性在时间序列上的前后顺序与相互转化问题(何大安,2005)。本文发现选择行为并非由单一的理性或非理性因素主导,而是两者相互影响、彼此交融的结果,尤其不能忽视理性与非理性同构的重要作用。

5.2 建议

1)提升居民地方潜力认知,增进居民对地方资源的了解。本研究证实,居民对旅游发展潜力认知越高,其对旅游积极影响感知程度也越高,对旅游的支持度相应也会提高。因此,在旅游发展过程中,应当帮助居民增进对当地旅游资源禀赋的了解,充分认识地方旅游发展的潜力前景,提升居民旅游发展信心,从而促进当地旅游可持续发展。

2)加强地方旅游发展积极作用宣传,强化居民对旅游发展的积极影响感知。本研究认为,积极影响感知会提高居民支持度,消极影响感知会降低居民支持度。因此,在旅游发展过程中,地方应强化旅游可能带来的积极影响,并及时为消极影响的发生实施切实为民的弥补举措,确保旅游积极影响强于消极影响,从而强化居民的积极影响感知,弱化居民的消极影响感知。

3)强化居民对地方的依恋和认同,深化人地联系,提升地方情感。只有居民认可本地环境、资源和文化,才会有充分的内在动力支持旅游发展,进一步投入时间和精力,为地方和个人的未来考虑谋划。本研究发现,地方感越强的居民对旅游发展的支持度也越高,因此在旅游发展过程中,应注重培养和加强当地居民对本地物质资源和非物质文化的认可度与自豪感,帮助居民与地方建立起高度情感联结,从而确保居民对旅游发展的支持态度。

5.3 不足与展望

首先,由于疫情和调研时间限制,未对北港村常驻与非常驻居民、渔民与非渔民等群体进行差异分析,未来可深入上述群体对具体问题展开比较,以丰富不同群体的旅游支持度研究。其次,仅以海口市北港村为例,对研究假设和概念模型进行检验,未来应扩大案例地样本范围,对不同地域处于探查阶段的旅游地开展对比研究,以检验本文结论的外部效度。最后,北港村作为处于探查阶段的旅游目的地,其旅游发展正处于动态变化,未来可持续跟踪居民态度随阶段演进而发生的变化,对其背后原因进行深入挖掘。