湖滨旅游地空间正义性测度及其实现路径

——洱海西岸原住民感知研究

2023-11-13方珊珊王维艳

方珊珊,王维艳,王 月

(云南师范大学 地理学部,昆明 650500)

近年来,在生态文明建设、“两山理论”语境下,国内湖滨区的生态管控以及由此引发的旅游空间不正义问题已引发学界关注,如滇池湖滨区公共资源权利的剥夺风险及空间生产主体利益分配机制缺失(姬莉,2016);泸沽湖旅游地的社会冲突及产权制度不合理(郭凌 等,2016)、抚仙湖滨水乡村的社区排斥及社区参与决策不足(起星艳,2016)、青海湖滨的旅游空间生产及多元主体权力分配不均(黄召强,2018)、洱海湖滨的旅游补偿及其机制的缺失(王维艳,2017)等问题。湖滨旅游地一般都具有多重功能属性,其集原住民的日常生产生活空间、政府的生态管控权力空间与旅游资本的逐利空间于一体。列斐伏尔的“社会空间”“空间的生产”批判理论,早已揭示了“空间是一种社会关系,不过它内含于财产关系(特别是土地的拥有)之中,也关联于形塑这块土地的生产力。空间弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产”(包亚明,2002),因此,“如果空间作为一个整体已经成为生产关系再生产的所在地,那么它也就成为了巨大对抗的场所”(包亚明,2002),因为“空间除了是一种生产手段,也是一种控制手段,因此还是一种支配手段、一种权力方式。尽管如此,它还是部分地逃离了那些想利用它的人”(亨利·列斐伏尔,2021)。基于列斐伏尔的观点,在生态化、旅游化的空间生产过程中,湖滨区伴随着生态保护权威话语的不断建构与旅游开发利用,必然充斥着协商与冲突、支持与抵抗等多元权力关系与利益博弈(孙九霞 等,2020),进而导致了上述种种空间生产的不正义问题。

那么,湖滨旅游地的空间不正义程度到底如何?又该如何评价?目前学界的相关研究成果仅见《基于原住民与市民感知的滇池湖滨区空间正义研究》(姬莉,2016)一文,该成果运用行为经济学的公平偏好理论以及城市规划范畴下的意图、过程和结果三维正义尺度,对滇池湖滨区各搬迁类型引发的空间不正义进行量化感知评价,但其体现经济、社会和环境指标,既面向社会公众关注的公共利益,又重点关照部分人群(如市民与原住民等)的局部利益,过程中市民和原住民的“局部利益”之间存在一定冲突。换言之,该成果中的评价指标体系的价值指向不一致,在一定程度上影响数据建模的理想程度。

鉴于此,本研究在对多个湖滨区进行相关文献梳理与实地考察调研的基础上,尝试运用列斐伏尔的空间生产理论、弗雷泽的社会正义尺度理论以及结构方程模型的因子分析方法,从原住民这一旅游供役地权利人(弱势群体)的感知视角出发,构建湖滨旅游地空间正义性测度指标体系。并对洱海西岸(下文简称“海西”)原住民进行感知问卷调查与访谈,实现实证与实测。以期丰富湖滨旅游地空间正义性测度的实证研究内容及案例,并为同类型旅游地的原住民空间正义性感知的提升提供决策依据。

1 旅游地环境治理与空间正义

湖滨旅游地治理,是旅游目的地的环境治理,但绝非只针对湖滨“水”环境,还涉及湖滨乡村(以“海西”为例)的生态搬迁、耕地流转、畜牧饲养、农村生活用水(尤指饮用水)、民居建筑、流域执法监管等诸多方面,是一场以环境治理为切入口的综合社会治理(孙九霞 等,2020)。因此,湖滨旅游地治理的相关正义问题,实际上早已由生态正义转向环境正义,乃至社会正义、旅游地空间正义。

1.1 环境正义与社会正义

环境正义的理论研究源起于20 世纪70 年代末的美国环境正义运动,主要针对部分社区与社会群体(尤其是少数族裔和低收入群体),这些群体因政府实施不公平的环境政策而受到环境有害物影响,从而使得环境种族主义、环境歧视等概念被迅速进入公众视野。其中,“拉夫运河”和“沃伦抗议”事件被作为环境正义运动的导火索,开启了以环境风险的不公平分配为主题的实证研究(Holifield et al., 2018;穆艳杰 等,2021)。然而,环境正义和环境不正义2个术语因其具有多种功能,而一直无法被直截了当的下定义(Holifield et al., 2018)。Schlosberg(2007)主张应该“围绕环境正义组织起来的运动来定义环境正义本身”。同时,对于环境正义与社会正义2个概念,国内外学界都存在对其在文中并列使用(Tschakert, 2009),或交替使用的情形。此外,国内外研究中承认、分配以及参与3个维度在环境、社会正义2个概念中的本质内涵基本一致,而对于环境正义语境中的“能力”维度,学者只简单地根据法律化的观点概括出所谓的非人类政治参与含义:即可以由人类代表捍卫的权利,以及栖息地“领土完整”的财产权(Sen, 1993;Nussbaum, 2008)。因此,“能力”正义维度,某种程度上可以将其内化体现在承认、分配以及参与3个维度中。

可见,环境正义与社会正义似乎并不能泾渭分明地作出2条划界清晰的研究脉络。当然,就分配正义而言,环境正义语境下的分配,主要指社会对环境善物或恶物的分配;而社会正义语境下的分配,则指公民各项事务的基本权利、义务、利益和负担的综合性分配或再分配。

1.2 社会正义与空间正义

正义内涵的阐释,因不同主体所研究的领域和观点而异(Luis et al., 2017)。柏拉图(1986)认为“正义就是拥有自己的东西,做自己的事情”;亚里士多德(2003)认为“公正集一切德性之大成”;而罗尔斯(1988)则认为“正义的对象是社会的基本结构——即用于分配公民的基本权利和义务、划分由社会合作产生的利益和负担的主要制度”。因此,正义不仅意味着个体意义上的道德律令,更重要的是社会正义,社会正义作为政治哲学的一个基本概念和核心论题,其意味着每个人都可以公平地得到应该得到的事物(叶超,2019);正义应当向社会中“最不利”的弱势群体倾斜,通过改变分配制度来实现社会正义(牛绍娜,2017)。关于社会正义的尺度,南茜·弗雷泽(2009)在阿克塞尔·霍耐特(2005)的“承认一元论”基础上,纳入了“再分配”维度,并兼顾凯文·奥尔森等(2009)的具有政治内涵的参与平等之“代表权”维度,最终形成“参与平等原则”下的再分配、承认和代表权三维社会正义理论。

列斐伏尔的“社会空间”概念,直指空间的社会本体性,是西方社会思潮空间转向的标志(常进锋 等,2020)。基于列斐伏尔的思想,Harvey(2009)认为空间和空间政治组织体现了各种社会关系,又反过来作用于这些关系;多琳·马西(2013) 指出空间是相互关系的产物;Castell(2007)认为空间是社会的产品,永远由特定的社会关系来界定。空间具备社会属性说明空间与社会正义已经紧密联系在一起,无法分割(袁超,2019)。空间正义概念源于Davies(1969)的“领地正义”,Harvey(2009)将其发展为“领地再分配式正义”。Pirie(1983)在“社会正义”“领地正义”基础上,首次公开使用“空间正义”一词,并论述了将其进行概念化的可能性。爱德华·苏贾(2016)则强调“寻求空间正义”的重要性。艾丽斯·杨(2017)在“差异的承认”基础上提出了“差异政治”正义论。国内学者认为空间正义不仅是正义在空间的表征,其也根植于空间和空间生产的过程中,受空间强化的支配和压制的影响(曹现强 等,2011)。空间正义问题不仅仅是表面上的空间及地理问题,其更是人的发展问题、人权问题和社会可持续发展问题(曹诗图,2017)。因此,空间正义应当更加关注人作为社会空间主体的日常生活及生存空间焦虑(李武装,2019)。

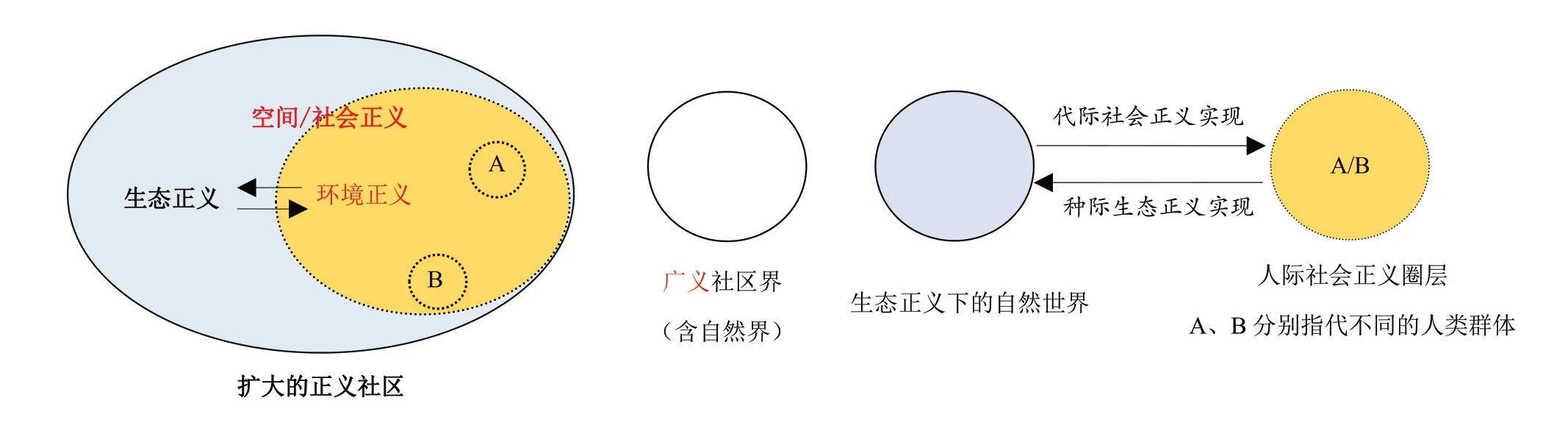

可见,“空间正义”并非抽象概念,而是闪烁着理性之光的“社会空间正义”,“空间”与“社会”构成“正义”的一币两面,而特定领域或议题(如环境、生态、能力、旅游等)中的社会关系及其再生产的公平公正性,即构成空间正义的主要内容。本研究所讨论的空间正义,将社会正义、环境正义、生态正义涵盖其中,其学理逻辑在于:环境正义(人类对环境问题的承受正义)与生态正义(人类对自然的关系正义)的实现取决于社会正义(制度正义),即特定社会空间中的人际社会正义;而生态正义又决定代际社会正义,进而影响到自然界与人类社会的可持续性(图1)。正如Schlosberg(2007)所说,我们可以简单地承认自然是我们共同社区的一部分,并将我们自己和自然界的其他成员纳入到一个广阔的正义社区,同时将分配问题与承认、参与和保护社区能力及功能的分析结合在一个框架中(见图1)。

图1 空间正义、社会正义、环境正义与生态正义的辩证统一关系Fig.1 The dialectical unity of spatial justice, social justice, environmental justice and ecological justice

1.3 旅游地空间正义及其实现

旅游地空间正义,是指旅游地相关权益主体围绕旅游资源环境开展分配、承认、参与等实践活动,该过程所涉及的社会正义,旨在实现“旅游空间实践的经济、社会和空间权利的协同发展”(李创新,2017),中国旅游空间实践的丰富性为旅游空间正义的讨论提供了契机(郭文,2017)。目前,国内学者的旅游空间正义相关研究主要涉及民族旅游社区的社会空间生产(孙九霞 等,2015a)、文化遗产旅游地的空间生产与认同(郭文 等,2015)、乡村旅游地空间正义实现路径(王维艳,2018)、全域旅游空间正义性解读(安传艳 等,2019)以及旅游扶贫与空间正义等(庄淑蓉 等,2020)。有学者认为旅游开发中的空间非正义问题产生的根源在于资本的逻辑和经济利益的驱使,深层原因则是伦理与制度建设的缺失(李创新,2017)。但实际上,空间非正义并非由制度建设滞后导致的,而是因为相关制度(如地役权制度)被束之高阁。

法律制度通过分配权利和义务调整社会关系,社会关系在法律制度调整中所处地位由经济因素决定,只有经济上公民各得其所,社会关系才会走向平衡,这就是法律上的“公平”(夏扬,2016)。《民法典》(第372条)中的地役权,是指“地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己的不动产权益”(中华人民共和国全国人民代表大会,2020),而旅游地役权作为“地役权人能够按照合同约定,有权利用他人的不动产(旅游供役地)来提高自己不动产(旅游需役地)的旅游效益”的一种物权,因其蕴含购买/补偿机制,使得旅游供役地权利人与地役权人双方可以通过合作博弈实现空间正义(王维艳,2018)。具体而言,地役权权利的行使需经地役权合同中的“利用目的和方法”“费用及其支付方式”等实现(王维艳 等,2020),其意味着供役地权利人的合法身份(债权人)得到了“他者”(地役权人)的“承认”,而且由“费用及其支付方式”表征的“分配”以及“参与”合同签订的讨价还价过程,也保障了供役地权利人参与地役权合同约定的权益,而当地役权购买或补偿机制达成双方一致认可时,即社会空间实现了一定程度的公平正义。

综上所述,一方面,湖滨旅游地作为一种开放性的全域旅游地,是当地居民的生产生活空间同时也是该地的旅游空间,在一定程度上具有旅游者对社区居民日常生产生活“空间入侵”的特性(安传艳 等,2019);另一方面,湖滨旅游地的强制性空间管控行为的后果,很可能使旅游供役地权利人的湖滨旅游空间丧失公正性,而社会空间思想与旅游地役权制度的有机结合,则有助于从社区居民主位的空间权益入手,破解该类空间不公现象。

2 研究方法与案例地概况

2.1 研究方法

首先,运用文献归纳、理论演绎方法,构建湖滨旅游地空间正义性感知测度三维尺度;其次,通过对案例地进行多次实地考察,对当地原住民进行深度访谈,收集数据,设计各维度下的感知测度指标;最后,结合“海西”一、二级保护区内原住民的感知问卷调查结果,利用结构方程模型因子分析方法进行实证检验,构建湖滨旅游地空间正义性感知测度模型(量表),并对“海西”湖滨旅游地空间正义性的村民感知进行实测。

2.2 案例地概况

大理市是云南大理白族自治州的县级市,其作为苍洱国家级风景名胜区的重要组成部分,以及国家级全域旅游示范区(市),为地方旅游产业的转型升级创造了新的发展机遇。在《大理市旅游总体规划(2020—2035)》①大理市文化和旅游局.2020.大理市旅游总体规划(2020—2035)批前公示.大理市人民政府(yndali.gov.cn)。“一核心、两带、八片区”的旅游空间结构规划中,“海西”即指“洱海以西的文化景观旅游带”,具体由喜洲镇、银桥镇、湾桥镇和大理镇组成。洱海作为大理市域旅游的核心旅游资源,其吸引潜力与生态环境直接相关,而“海西”作为旅游空间规划的重要一环,当地的空间规划因生态环境保护承受着严格的约束。例如在“海西”的生态空间规划中,大(理)丽(江)路以东的一、二级保护区内,实施了征地、生态搬迁、土地流转、限制畜牧饲养以及家庭用水管理等一系列政策措施。具体做法包括:1)对洱海生态保护核心区范围内所涉及的1 806 户居民,统一搬迁至“1806 小镇”。依据就近安置原则,共分为5个安置区,分别为下关南诏小镇、大理康养小镇、银桥田园小镇、喜洲白族文化特色小镇和海东风味小镇,由此改变了村民的惯常居住环境及邻里关系等。2)政府将“海西”一、二级保护区内的耕地以每年约133 元/hm2进行流转,统一收储和利用,使村民的传统农业生产方式发生改变。3)在《大理市洱海生态环境保护“三线”管理规定(试行)》②大理市政府.2018.大理市洱海生态环境保护“三线”管理规定(试行)(sohu.com)。中明确规定绿线区域不能饲养畜禽,而这是之前农村家庭乳肉蛋奶自给的日常行为。4)洱海保护政策严格实施后,政府统一安装自来水管道,取代村组原来自行从苍山接入管道取水的行为,并向村民收取水费,这一管控使村民家庭用水由山泉水转变为洱海净化水,村民用水习惯发生改变的同时,生活成本也相应增加。总体上,洱海湖滨生态整治及其空间管控的结果,导致“海西”一、二级保护区内的农民转型为非农人口,致使当地居民以往的传统生产生活方式发生较大改变。

此外,《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例(2019年修订)》③大理州人大常委会.2019.云南省大理白族自治州洱海保护管理条例.大理州人民政府门户网站(dali.gov.cn)。中规定,“二级保护区内禁止新建、改建、扩建除公共基础设施、公共服务以外的建筑物、构筑物”。建筑物或构筑物只拆不建,是保护洱海与传统村落的重要措施,也是“海西”文化景观空间营造的策略。文化景观空间具体由当地社区的田园风光、传统民居聚落组成,与洱海一起共同构成大理市全域旅游目的地的重要“供役地”,然而,其作为供役地的旅游权益补偿却被有意无意地忽略了。实际上,国内外环境议题相关研究更多还停留在环境本身及其权利分析上,较少从社会正义层面探讨乡村环境正义问题,过往研究只见“环境”,不见环境背后的“人”,对于环境治理背后的“权力”关注不够,为此需将乡村环境正义问题置于更为宏大的社会正义与治理框架下(孙九霞 等,2020)。因此,与“海西”旅游供役地的债权补偿,以及湖滨生态保护区的生态补偿紧密相关的——“海西”旅游空间正义性问题研究,不仅有助于拓展湖滨旅游地空间正义性议题,而且具有代表性和典型性。

3 湖滨旅游地空间正义性感知测度模型的构建

3.1 模型构建的原则

3.1.1 感知主体界定的合理性 对于“海西”原住民而言,洱海及洱海西岸是其重要的生产生活实践场域,原住民对该地有着深厚的情感依恋。但是,由于当地政府更多看到的是环境问题,而没有顾及民生与发展诉求,洱海及周边范围内仍存在环境不正义问题(孙九霞 等,2020)。另外,“海西”片区虽是旅游供役地,仍有大部分村民对旅游的感知是“旅游和自己没关系”,因为只有少数村民可以通过参与经营获得一定的旅游收益。因此,对于洱海湖滨旅游地空间正义性评判的话语权,理应属于“海西”原住民。

3.1.2 指标体系设计的科学性

1)维度界定的全面性

洱海的旅游环境治理不仅关乎环境,更涉及当地的社会经济问题,充满利益博弈与政治性(孙九霞 等,2020)。西方的三维社会正义尺度理论基本契合本研究的维度建构,即“再分配的经济维度”“承认的文化维度”以及“代表权的政治维度”(南茜·弗雷泽,2009),该理论是空间经济正义、政治正义与文化正义的有机统一(王志刚,2022),旨在实现旅游空间实践的经济、社会和空间权利协同发展(李创新,2017);而且与国内的意图(应然)正义、结果(实然)正义、过程(制度)正义大体形成一一对应的关系。可见,在不断进行哲学对话与批判的过程中,承认、分配、参与所构成的三维正义可涵盖各类具体议题,无需分别针对每一特定议题添加一项具体的正义维度。

2)指标设计的普适性

空间正义作为一定生产方式和特定历史条件的产物(孙九霞 等,2015b),能够反映出不同时代、不同国家的制度背景。因此,观测指标的设计首先应当根植于我国社会主义公有制的体制机制,体现“更公平惠及全体人民”精神,并紧扣湖滨旅游地的空间正义性议题,尤其是当地居民的生计方式受影响的程度这一重要考量因素(麻宝斌,2012)。其次,指标还需具备可操作性。具体基于实现正义的2 个互补现实向度:公平、公正(任燕红 等,2022),对湖滨旅游地原住民的社会公正实现程度进行指标设计与感知测量。

3.2 湖滨旅游地空间正义性指标体系的构建

3.2.1 承认正义维度及其测量指标 基于马克思的“承认”哲学,“承认”指每个人在自己的生产过程中,对自己和他人的双重肯定,并且能解决差异性主体之间的矛盾(肖祥,2020)。当代环境政治理论家Schlosberg(2007)明确主张,承认是正义的“一个基本要素”。Holifield(2012)认为承认正义,指“对群体身份及其差异的一种肯定”,它所表达的是“应然正义”,即“应当的”公正,反映人们对正义的“纯粹的”价值追求(任燕红,2022)。就“海西”一、二级保护区内的原住民而言,其理应得到承认的测量指标至少包括:承认村民洱海保护过程中的牺牲与旅游贡献(A1)、承认应给予村民合理的生态搬迁补偿(A2)、承认应给予村民合理的农田流转费(A3)、承认应给予村民合理的生态保护补偿(A4)4个方面的内容。

3.2.2 分配正义维度及其测量指标 分配正义需回答社会基本或主要的福利、利益和物质成果,以及某种生活负担在各(权力)主体间进行分配的合理性与正当性问题,它所表达的是“实然正义”,体现为应然正义与实然正义的统一程度(任燕红,2022)。因此,分配正义维度与承认正义维度指标大体一致,但更为细化,即:政府给予村民的生态搬迁补偿公平(B1)、政府给予村民的农田流转补偿合理(B2)、政府禁止村民圈养家禽、牲畜的合理性(B3)、政府对村民生活用水管理的合理性(B4)、洱海保护给予村民更好的发展机会(B5)5 个方面的实现程度进行测度。

3.2.3 参与正义维度及其测量指标 “参与正义”指可能被未来决策影响到的人拥有“知情同意权”,有权对与自身利益相关的决策发表意见,并进行表决(王云霞,2017),这种“民主的决策制定过程是社会正义的一个要素或一种状态”(Young,1990)。在以人民为中心的新发展理念指导下,旅游开发过程越来越重视旅游目的地社区以及居民在旅游活动及事务中的参与和支持(李文勇 等,2021),其在一定程度上彰显居民的主体意识和权力。“海西”一、二级保护区内的生态旅游开发以村民的生产生活空间作为载体,旅游开发主要展现村民生产生活方式以及地方民俗风情,该过程需村民的配合和参与,同时旅游地形象及游客的旅游体验受到居民的态度、行为等因素影响。在开放的全域旅游目的地价值共创中,当地居民的参与也是关键一环(徐岸峰 等,2020)。因此,在中国特殊语境下,与旅游地利益补偿制度及政策密切相关的知情权、话语权、决策权及监督权,可视为其参与正义的4个测度指标。

据此,本研究构建湖滨旅游地空间正义性三维尺度及其13个测量指标(表1)。

Luo Zhao 1985:Luo Zhao (罗炤), 布达拉宫所藏贝叶经目录(丹珠尔)[A catalogue of the palm leaf manuscripts preserved at the Potala palace (bsTan ’gyur)] (unpublished manuscript)

表1 湖滨旅游地空间正义尺度及其测量指标体系Table 1 Spatial justice scale and measurement index system of lakeside destination

4 实证检验——以“海西”湖滨旅游地为例

4.1 数据来源

数据来源于持续多次的实地考察、调查问卷和对相关部门及个人的深度访谈。问卷内容主要包括2部分,问卷调查对象的基本信息和居民感知评价。为保证问卷质量,便于案例地村民对问卷内容把握准确,将测量指标转化为通俗易懂且符合村落实际情况的问卷题项(见表1)。2021-07-19—26,调研团队在“海西”分2个阶段进行实地调查。1)预调研与访谈:于19—20日针对所设计的问卷进行了较全面的背景性访谈和预调研。主要围绕洱海保护、生态搬迁、农地流转、全域旅游发展、村民发展权益等问题,对大理市文化与旅游局、洱管局以及乡村振兴局的负责人分别进行约150 min的深度访谈。在预调研环节,邀请“海西”湾桥镇20位原住民填写问卷,并针对问卷的合理性、语句表达通俗程度进行评价。课题组在预调研基础上对问卷进行修改、完善,如家庭用水管理就是根据实地调研过程中居民们的强烈意见所补充的指标。2)正式问卷调查:7月21—26日,课题调研团队对“海西”原住民入户发放问卷500份(户),获得有效问卷454份,有效率为90.8%。问卷调查对象涉及喜洲镇、银桥镇、湾桥镇和大理镇的15个村组,上述4个镇的样本数据分别占总数的32.38%、40.09%、11.01%和16.52%。同时,针对问卷中的某些具体问题展开半结构式深入访谈。为防止数据过于偏态,问卷采用李克特(Likert scale)五分制量表,选项由“完全认可”“认可”“一般”“不认可”“完全不认可”组成,5分对应“完全认可”,1分对应“完全不认可”。

4.2 样本信息统计

统计结果显示,调查样本的男女比例较为均衡;年龄分布呈现中老年化,45~59 岁年龄占44.93%,≥60岁的老年人口占35.02%;从受教育程度看,集中于小学和初中学历层次(详见表2)。从家庭主要收入来源来看,“外出打工”占比最高(详见表2),该结果与“海西”片区大量中青年人外出打工有关。总体而言,样本具有随机性且分布合理,内容效度良好。

表2 样本基本信息(N=454)Table 2 The samples' fundamental information (N=454)

4.3 样本数据正态性及信效度检验

首先,根据偏度系数绝对值<3,峰度系数绝对值<8的判断标准(王卫东,2010),样本数据所有变量的偏度统计值介于-0.564~0.600,峰度统计值介于-0.369~1.485,说明数据符合良好的正态分布。

其次,运用SPSS 26.0 对回收的问卷进行因素分析,结果表明,整体Cronbach'sα系数值达到0.890,表明量表的信度良好;KMO 值为0.896,Bartlett 的球形检验的近似卡方值为2 949.152(P=0.000<0.001),自由度dƒ值为78,P值接近0(<显著性系数0.05),说明结果通过了Bartlett 球形检验,满足因子分析的前提条件。再利用极大方差法进行正交旋转后发现:提取的3个公因子与实际调查问卷设计的3个维度相对应,且方差贡献率累计共解释了67.546%,>60%的提取标准,表明公因子解释效果较好。

4.4 验证性因子分析

运用AMOS 24.0将上述3个维度与测量指标对应,构建湖滨旅游地空间正义性感知一阶测量模型,并对数据进行模型适配度检验,结果显示:3个维度的平均方差抽取量(AVE)分别为0.504、0.581 和0.632,数值均>0.5;组合信度(CR)分别为0.803、0.873 和0.872,数值>0.8;Cronbach'sα值分别为0.802、0.871、0.869,具有较高的内部一致性。可见,3 个维度变量的聚敛效度、组合信度及内部一致性较好(表3)。

表3 验证性因子分析结果(N=454)Table 3 The result of confirmatory factor analysis(N=454)

4.5 二阶模型的建立

首先,对3个潜变量进行相关性检验,发现承认正义、分配正义和参与正义相关系数分别为0.620、0.505、0.541,两两呈现正向中高度相关,说明有更高阶的因子存在(姬莉,2016)。

其次,将高阶因素构念命名为“湖滨旅游地空间正义性”,建立二阶模型。由于初阶因素构念“承认正义”“分配正义”“参与正义”的因素负荷量介于0.66~0.82,达到显著水平,表明二阶模型的内部结构匹配度较好(吴明隆,2010),如图2所示。

图2 湖滨旅游地空间正义性感知测度二阶模型Fig.2 A second-order model of spatial justice perception measures for lakeside destination

最后,根据模型拟合标准(吴明隆,2010),湖滨旅游地空间正义性感知二阶模型的整体拟合测评指标均达到理想值(表4),说明模型数据拟合较好。

表4 二阶模型拟合度Table 4 Second-order model fit

4.6 “海西”原住民的感知测评

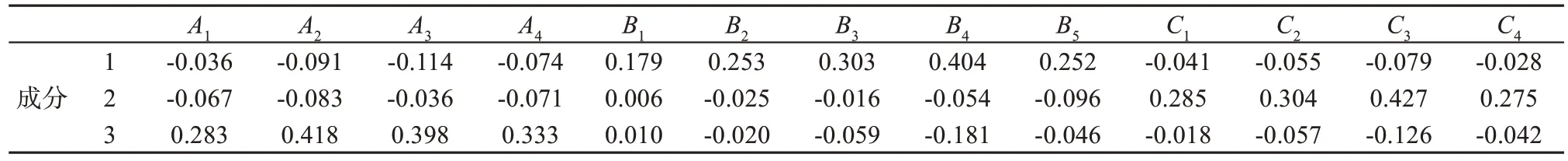

表5 量表成分得分系数矩阵Table 5 Scale component score coefficient matrix

主成分线性组合模型如下:

通过计算,得到“海西”原住民的感知维度值分别为承认正义2.99、分配正义2.34、参与正义2.63。再以各维度的方差贡献率占3 个维度总方差的比重作为权重进行加权汇总,计算获得“海西”原住民的湖滨旅游地空间正义性感知为2.67。对照不认可(1~2.4)、中立(2.5~3.4)、认可(3.5~5)标准(王咏 等,2014),可知大理市洱海西岸一、二级保护区内原住民的湖滨旅游地空间正义性感知处于中立标准。

4.7 “海西”原住民感知指标均值解析

首先,承认正义维度各指标均值比其他2个维度的指标均值偏高,其主要与必须在限定时间内高效率完成洱海环境整治的行政任务密切相关。正如曾任村委主任(现任某局局长)的受访者所说:“(拆迁工作中)千方百计,从市级层面、村级层面到小组层面,动用各种人脉,下去一户一户做工作,……到2018 年12 月31 号全部完成拆迁工作,…… 当时补偿的时候,都是想各种办法,尽量能给老百姓多补偿一点”。

其次,就分配正义维度而言,除了生态搬迁补偿、禁养家禽牲畜的合理性指标均值较高(>3.0)外,其他指标的均值都较低(<3.0),各维度分析如下:1)对于生态搬迁补偿的感知(B1),部分生态搬迁户认为“1806小镇,那些房子对我们农村人来说,不实用”(江上村生态搬迁户),因而感知偏低;但现实中非搬迁村民看到的是一套80多万的搬迁安置房可以卖到200多万,有的搬迁户将安置房出售后,再到村里低价租房,该种做法使搬迁户获得可观的剩余,故非生态搬迁户的感知评分较高,多集中于3、4 分;2)农田流转及其补偿合理性(B2)作为分配正义最敏感的影响因子(0.89),其感知均值较低(2.87),主要原因在于:农田是农民最重要的生产资料,农田流转使一、二级保护区内部分村民的原有生产、生活和生计方式被强制改变,原本认可的伦理秩序也被打破(王琳,2019),对于50岁以上难以获得外出打工机会的中老年妇女而言难以接受。“毕竟农民,之前都是靠田来养活自己,现在没有了,生活也没有一个稳定的来源,就靠农田流转金、社会保障金,生活还是会有点难,特别是对那些五六十岁以上的人来说”(大宁邑村一位村民老者)。当然,对于那些有一技之长的在外打工的中青年人来说,其对农田流转方式及补偿金额是认可的,“农田流转解决了留守老人干农活或者自己季节性回来做农活的后顾之忧”(一对回家探亲的打工夫妻)。3)对于禁养家禽牲畜的合理性(B3),绝大多数村民支持禁养大牲畜,尤其规模化饲养场,但村民不接受禁养小家禽。很多村民将小家禽(如鸡、鸽子等)圈养在家中,以满足其日常生活的自给需要,而政府仅在禁养方案实施的第一年有对村民给予补偿。4)家庭用水管理(B4)是分配正义维度中感知均值最低(2.65)的指标。自严格实施洱海保护政策以来,各村集体自行接入管道从苍山溪流引水入户的行为被取缔,取而代之的是政府统一安装的自来水管道,但村民们对洱海净化水的水质存在严重质疑,认为“洱海水抽上去,过滤、净化,然后再供给村民,都说处理了,但是我们觉得有异味”(喜洲镇民宿业主)。如今“海西”居民的饮用水大多是自行前往苍山溪流人工取水或者购买矿泉水。“现在我们是这样,洱海自来水当生活用水,山泉水当饮用水”(大理大学老师),这一行为不仅给村民生活带来不便,也存在一定的交通安全隐患。此外,政府拟对入户自来水收取水费,但村民们一直在无声地抵制该政策。毕竟政府对“海西”湖滨区的管控,变相的是将农村村民当成市民进行管理,而每年数千元的农田流转金,的确难以支撑一个农村家庭对于粮食、乳肉蛋奶、饮用水、自来水等现金开销需求。如江上村一村民所言:“农田流转金每年2 000 元(一亩),其他也没有什么补偿。我们家两亩多,一年也才四千多、五千。以前我们自己种农田的时候,最起码粮食不用自己买,还可以卖一些出去,还有收入来源,现在是还要买粮食,样样都要买,生活来源一样都没有了。”5)对于发展机会(B5),获得一定旅游收益的村民感知高于未获得旅游收益的村民感知,且距离洱海远近也对感知产生影响。

最后,就参与正义维度而言,“海西”村民对于关乎自身利益的相关政策,基本能知晓、表达意愿;但在表决、监督环节参与较低。其原因在于:受自上而下的国家宏观治理政策影响;村委自治能力以及村民代表与村民之间、家长与家庭成员之间的沟通效果;再者,本研究的样本大部分为中老年人,60 岁以上的老年人占1/3 以上,基本不正式参与村务的重要决策。

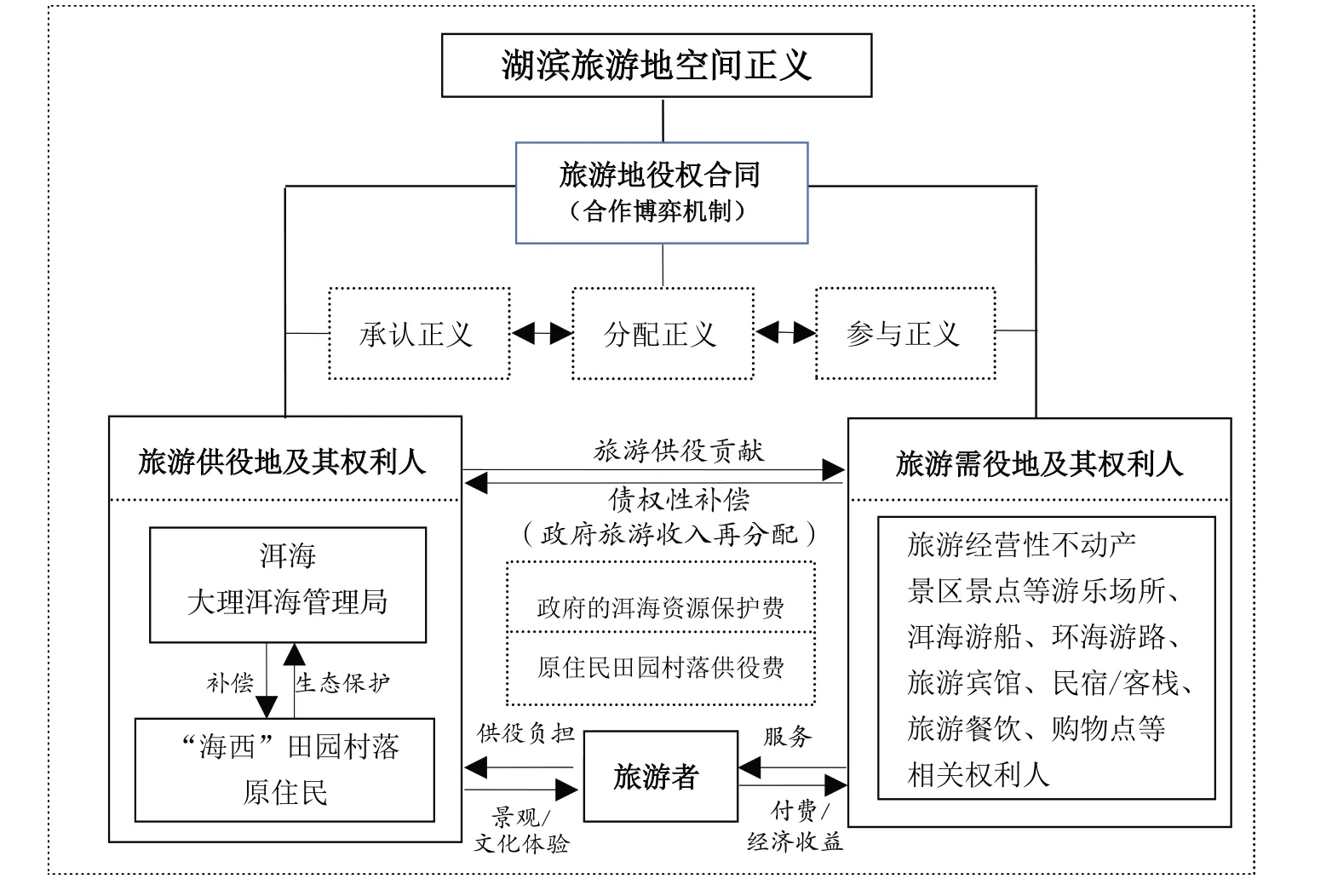

5 “海西”湖滨旅游地空间正义实现路径

“海西”湖滨旅游地的空间正义性问题,实际上是旅游供需役地权利人围绕洱海旅游以及生态保护补偿权益的确认及其再分配展开的。一方面,洱海作为大理市全域旅游示范区(市)内的开放式景区,在现实中发挥了核心旅游供役(如观赏)地的作用;另一方面,“海西”湖滨区的田园村落,不仅为洱海的保护承受了种种生态管控限制,而且也在一定程度上发挥了旅游供役(如观赏、通行)地的作用。因此,“海西”原住民理应从大理洱海管理局获得洱海生态保护的补偿;而大理洱海管理局与“海西”原住民还应从各类旅游需役地(具体包括景区景点游乐场所、洱海游船、环海游路、旅游宾馆、民宿/客栈、旅游餐饮、购物点等)权利人获得旅游供役债权性补偿金,前者为政府的洱海资源保护费,后者为原住民田园村落供役费。虽然旅游者是供役景观的终极消费者,但其支付费用的对象却是提供商业性服务的各类旅游需役地权利人,后者相当于是供役景观的初级消费(加工)者。因此,理应由旅游者和旅游经营者共同分担旅游需役地权利人向供役地权利人缴纳的供役债权性补偿(图3)。

图3 湖滨旅游地空间正义实现路径Fig.3 The realization path of space justice in lakeside tourist destination

需要指出的是,旅游需役地及其权利人并不限于“海西”片区的旅游经营户。实际上,在经历了洱海整治之后,“海西”片区能存活下来的旅游经营户已所剩无几,且新增不易,而经过空间管控挤压释放出来的旅游经营机会绝大部分被“输送”到了一、二级管控区外围,乃至扩散到了整个大理市域。因此,可以考虑将大理市域内的旅游经营性不动产及其权利人视为湖滨旅游需役地及其权利人,并通过他们与旅游者的公平交易互动,将供役债权性补偿金纳入大理市旅游经济收入的再分配,以实现对大理洱海管理局和“海西”原住民的财政转移支付。

然而,目前对于洱海旅游供役贡献的债权性补偿,除了洱海游船公司向乘船游客收取的30 元/人次的洱海保护费(含在游船票中,相当于旅游需役地权利人游船公司向旅游供役地债权人洱管局缴纳的洱海保护费),其他旅游经营性企业则几乎是在无偿利用洱海风光。该现状一定程度上揭露了“海西”纯住民的旅游供役债权性补偿被旅游需役地权利人(各类旅游企业)剥夺的事实;同时,村民们极少获得来自洱管局的生态保护补偿(只有在首次扑杀家禽时支付过赔偿)。

由此可见,破解洱海湖滨旅游地的空间不正义症结,关键在于对洱海及其湖滨区这一最大的旅游供役地权益的制度性“确认”(承认正义),并通过建立对大理市内所有旅游经营者开征不同程度的“旅游供役补偿费”制度(制度正义),再经由政府财政转移支付手段,确立对洱海管理局和湖滨区原住民的补偿义务(分配正义)。也即,只有在旅游供役地权利人(包括地方政府、当地原住民、甚至外来住客等)、需役地权利人(即各类旅游经营户,包括国有与民企、外地与本地)与旅游者等利益主体之间建立起全域旅游地的共建共享共治命运共同体,才能真正实现湖滨旅游目的地的空间正义。

6 结论与讨论

针对湖滨旅游地普遍存在的空间不正义实践问题,本研究基于旅游供役地权利人(弱势群体)的主位感知视角,运用列斐伏尔的空间生产理论、弗雷泽的社会正义尺度理论以及结构方程模型的因子分析方法,构建了湖滨旅游地空间正义性居民感知测度模型,并以洱海西岸一、二级保护区作为案例地,得到如下结论:

1)湖滨旅游地空间正义性感知测度指标体系可由承认正义、分配正义、参与正义3个维度及其13个观测指标进行表征。因其样本数据的正态性及信效度检验、验证性因子分析、二阶模型数据的拟合度均达到满意水平,研究成果为湖滨生态保护搬迁背景下的同类型旅游地的空间正义性评估提供了一套测量工具,尤其是旅游空间正义3个维度的架构,它涵盖了社会正义、环境正义与生态正义的辩证统一关系;然而由于湖泊所在地地方政府相关政策及其执行力度存在的差异,13个测量指标的设计需因地而异。

2)由“海西”原住民感知测度的洱海湖滨旅游地空间正义值为2.67,总体上处于中立范围,但分配正义维度有失公正(2.34)。该实测结果可为大理市政府和相关管理部门提升居民感知水平提供决策参考。

3)针对湖滨旅游地所存在的空间不正义,可通过构建“旅游供役补偿费”制度进行校正,并在旅游供役地权利人、需役地权利人和旅游者等多利益主体之间建立起全域旅游地的共建共享共治命运共同体,进而真正实现湖滨旅游地的空间正义。

本研究仍存在以下不足之处:1)由于洱海具有一定的地域特殊性,本文所构建的湖滨旅游地空间正义性测度模型的普适性还有待验证,未来可进一步选择其他旅游地类型加以探讨。2)本文调研在新冠疫情背景下进行,作为旅游需役地权利人的各类旅游经营商户深受重创,本文所倡导的旅游需役地权利人依法履行购买/补偿义务,与地方政府各种减免旅游税费、奖补政策明显相悖,在调研中不仅难以获取到旅游经营者对旅游供役补偿费的“最高支付意愿”的相关信息,而且更难以预见旅游供役补偿费制度落地的时间与可能性,有待后期研究的持续跟进。其中,社会对旅游地役权制度的认知与付诸行动是关键。正如Harvey(1996)认为的,呼吁实现环境正义的愿景可能对激励社会变革的政治行动至关重要,但同时,缺乏普遍的正义标准会妨碍人们努力将基层诉求优先于其他政治利益诉求。而本文就湖滨旅游地空间正义性测度的原住民主位感知视角,正是关注基层诉求普遍正义标准的一种体现。