结合模型实验对溢洪道泄流的验证分析

2023-11-11顾富星

顾富星

(广东中灏勘察设计咨询有限公司,广东 广州 510700)

溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备,当水库水位超过安全限度时,洪水就从溢洪道向下游流出,防止水坝被毁坏。溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,因此,对于溢洪道过流能力进行准确的分析和评估具有重要意义。本文旨在通过开展水工模型试验,通过试验验证理论计算结果的合理性,并针对计算结果提出改进措施,从而达到最佳效果。

1 工程概况

某水库工程是一座以农村人畜供水、城镇供水和农田灌溉为主的综合利用水利工程。工程首部枢纽布置由拦河混凝土面板堆石坝、溢洪隧洞、导流泄洪输水隧洞组成。水库总库容为1142.0 万m3,工程等别及规模为Ⅲ等、中型工程。水库大坝级别为2 级建筑物,溢洪隧洞、导流泄洪输水隧洞为3 级建筑物(永久部分),次要建筑物为4 级,临时建筑物为4 级。

溢洪道进口段采用开敞式正槽溢洪道,洞身采用隧洞型式。布置在右岸,溢洪隧洞水平投影全长449.27 m,分为进口段、控制段、收缩段、陡坡段(无压洞)及出口消能段。

进口段长27 m,底板高程779.23 m;进口左侧无导墙,右侧导墙为扭曲面型式,墙顶高程767.33 m,顶宽0.6 m。

控制段长10 m,堰型为实用堰,堰顶高程为781.73 m,堰宽为12.0 m,上游堰头曲线为三圆弧曲线,堰面曲线为WES曲线,曲线方程为

明渠型式收缩段长26 m,宽度从12 m 收缩为4.5 m,收缩角θ=5°,底坡坡降i=0.1362。收缩段后接381 m 长的无压洞身段,断面为城门洞型式,底宽4.5 m,底坡i=0.18,高度为6.09 m~5.56 m。

挑流鼻坎长12 m,挑流鼻坎为差动式。上差动挑流鼻坎高程703.29 m,挑射角34°21'54''。下差动为梯形侧壁形式,挑流鼻坎高程701.75 m,挑射角14°00'57''。

2 溢洪道过流计算

溢流堰采用WES 标准型实用堰,堰顶不设闸门,水库正常蓄水位与溢流堰顶高程齐平,溢洪洞堰顶宽度12 m。H~Q曲线采用实用堰公式:

初步设计阶段复核后采用的水位流量关系见表1、表2和图1。

图1 溢洪道水位~下泄流量关系对比图

表1 复核后溢洪洞水位~下泄流量 (堰宽12m)

表2 水库特征水位下溢洪隧洞下泄流量

3 建立水工模型试验

3.1 模型设计及比尺

溢洪隧洞试验模型采用整体正态模型,按重力相似准则设计,并满足阻力相似要求。模型几何比尺为1∶40,糙率比尺n=L

1/6=1.849,地质勘察报告提供的溢洪隧洞混凝土衬砌表面的糙率为0.015,则要求模型溢洪道的糙率为0.0081,而有机玻璃的糙率n=0.008~0.010,故采用有机玻璃材料制作模型,满足要求。

模型上游设置1 座量水堰以控制流量。

3.2 模型制作及试验量测

试验模型由上游水库、溢洪隧洞、消能工及下游河道组成。上游水库地形用混凝土砂浆抹面制作,溢洪隧洞控制段前用水泥砂浆抹面,控制段及以后整条溢洪隧洞,包括差动式消能工均用有机玻璃加工制作,尺寸严格控制在允许的误差范围之内。差动式消能工后接出口尾水渠段采用有机玻璃制作,下游河道按河道原断面要求敷设动床。

试验的量测:库水位、下游水位、堰上水头用精度为0.1 mm 的水位测针测量。流道上的时均动水压力用橡胶管、玻璃管制作的测压管测量。流速用长江科学院研制的LS-401D 型直读式流速仪测量。水面线用钢板尺量测。试验过程拍摄照片及录像。溢洪隧洞沿右孔轴线布置6 个测压孔,沿洞身轴线布置14 个测压孔。模型流量由上游无侧收缩矩形薄壁量水堰控制,小流量时采用三角形薄壁堰。模型量水堰流量计算公式均按《水工(常规)模型试验规程》(SL 155-2012)中的公式计算。

3.3 原方案溢洪道(洞)过流能力

试验测定了表孔泄洪隧洞泄流能力,得到实测库水位Z与溢洪隧洞下泄流量Q 的关系曲线。据此可知典型频率洪水实测流量特征值见表3。

表3 原方案溢洪隧洞实测特征流量值及综合流量系数

试验结果表明,水库在校核水位时,溢洪隧洞实测下泄流量为166 m3/s,少于设计值191.8 m3/s 约13.45%,在设计水位时,实测下泄流量为83.11 m3/s,低于设计值89.9 m3/s 约7.56%,30 年一遇实测下泄流量为68.75 m3/s,也小于设计值74 m3/s约7.1%。由此可知,在此情况下,模型试验所得的下泄流量均与设计值相差较大,过流能力严重不足。

通过试验测试和分析,原方案存在的主要问题为:

1)溢洪隧洞过流能力严重不足。主要是因为堰前水流受控制段左边墙的侧收缩影响,左侧水流呈绕流流态进入控制段,左孔水流流态差。受溢洪隧洞控制段左边墙的侧收缩作用,堰前形成绕流流态,在堰顶断面处,左孔左侧水深较低,减小了过流能力。

2)在桩号Y0+025.39~Y0+044.00 段内,水流受堰后收缩段的作用和堰前绕流的影响形成了“驼峰”流态,在校核库水位时下泄水流出现触顶现象。

3)两道无挑坎掺气槽槽内积水严重,均没有形成掺气空腔,掺气槽失效。

4 试验优化及推荐方案

针对原方案的主要问题,经多方协商后,基于如下思路对原方案进行试验优化:

(1)为消除控制段左边墙侧收缩的影响,提高溢洪隧洞的过流能力,同时为改善在桩号Y0+025.39~Y0+044.00 段内出现的“驼峰”流态,在进水渠段增设左导墙。(2)对两道无挑坎掺气槽增设掺气挑坎,以解决掺气槽失效的问题。

经试验优化,增设进水渠左导墙,左导墙为半径40 m 的平面圆弧的垂直墙,前端为0.5 m 的半圆,其体形、尺寸具体见图2、图3。

图2 溢洪隧洞进口水流流态模型

图3 溢洪隧洞堰后流态

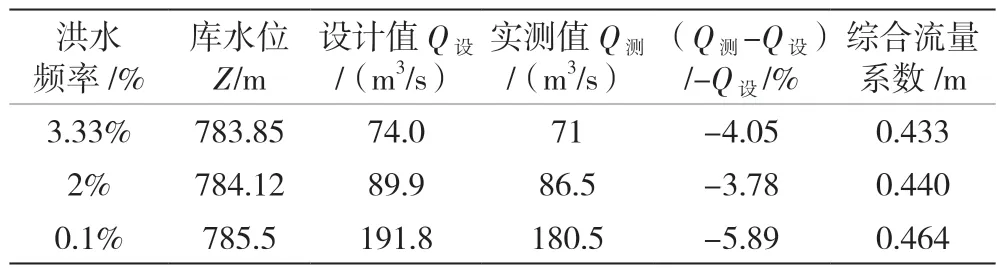

优化方案典型频率洪水实测流量特征值见表4。

表4 推荐方案溢洪隧洞实测特征流量值及综合流量系数

增设左导墙后,各工况下,进水渠段内水流平顺,流态平稳,控制段内水流平顺。增设左导墙后基本消除了侧收缩的影响。区间的“驼峰”流态得到一定的改善。试验结果表明:校核水位时,实测下泄流量180.5 m3/s 小于设计值191.8 m3/s约5.89%,设计水位时,实测下泄流量86.5 m3/s 小于设计值89.9 m3/s 约3.78%,30 年一遇实测下泄流量71.0 m3/s 小于设计值74 m3/s 约4.05%,溢洪隧洞过流能力与原设计值接近,相差在3%~6%范围。

增设1#、2#掺气坎后,各工况下坎后均能形成稳定的掺气空腔,掺气空腔内空气吸入充分,坎后水流平顺。

5 结论

通过对溢洪道(洞)采用理论计算公式、进口段不设导墙、进口段增设导墙模型试验所得到的下泄流量进行对比分析研究,得出结论如下:

(1)丫河水库溢洪道(洞)总体布置及设计体型基本合理,采用理论公式计算时由于流量系数影响,结果偏大,偏差在10%以内。

(2)溢洪道进口布置在坝肩时,靠坝一侧设置顺应水流的曲面导水墙是有效的。设置导墙后,可有效避免产生绕流和横向流,过流能力得到明显提升。

(3)经模型试验验证,下泄流量实测值与理论计算值偏差在3%~6%之间。理论计算值偏大,在设计过程中,为偏安全考虑,建议在理论计算的基础上考虑10%左右的安全裕度,确保工程安全。