基于VISSIM 仿真的城市快速路出入口间距适应性分析

2023-11-10蔡亮华

■蔡亮华

(福建省交通规划设计院有限公司,福州 350004)

1 绪论

快速路是城市道路网的重要组成部分,能够缓解城市交通拥堵、实现不同功能区的快速连通。 但随着经济快速发展,城市机动车增加引起交通量的不断增长,快速路的拥堵现象也越来越频繁。 其中,快速路出入口间距设置不合理造成出入口堵塞,进而扩散到主线是造成快速路拥堵的重要原因之一。本研究在现有设计标准基础上,对快速路出入口间距在不同交通条件下的适应性进行分析。

主辅路横断面设计的快速路出入口有4 种不同的形式,如图1 所示。其中先出后入的形式可以避免在主线形成交织,是较为常见的设置形式。本文主要针对该类型出入口形式进行研究。 而对于该类型出入口的间距设置有许多推荐值,并不统一;且这些推荐值往往没有说明交通流的适用范围,故很难直接用于快速路出入口设计。基于此,本研究对先出后入形式的出入口间距通过VISSIM 仿真进行分析。

2 相关推荐值介绍

《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009)中规定了出入口的最小间距,但没有说明所适用的主辅路交通量与驶出比等大小,是比较粗略的。 另外,有许多研究是根据经验或模型得到的推荐值,例如和坤玲[1]在《城市快速路出入口最小间距确定》中根据具体车辆的出入口设计要求进行计算,得到不同主线设计速度下出入口间距推荐值;朱胜跃[2]在《城市快速路出入口设置探讨》中根据不同的主线速度得到出入口的间距值。 王进[3]在《平面式快速路出入口最小间距研究》中分析了以快速路主线车道数、主线流量、出入口流量、辅道流量为输入条件,尝试通过该计算模型,计算满足一定服务水平下的出入口最小间距值。

此外,推荐值的差异也比较大。 以先出后入形式为例,《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009)[4]中的最小间距规范值为210 m, 和坤玲的推荐值为150 m,王进的推荐值为260 m;而中国的推荐值与美国《道路通行能力手册》建议值因出入口加速车道长度、减速车道长度等设计标准不同而不同。表1为主线设计速度80 km/h 时不同设计形式的推荐值。

由于标准不统一,且推荐值一般没有说明所适应的道路与交通条件,再加上大城市快速路建设一般是在已有路网基础上,快速路出入口位置往往与已有设施存在矛盾,设计者一般会采取一些妥协的办法确定出入口设计方案。 但随着交通量的不断增加,这些地方逐渐成为了堵塞点,且向更大范围蔓延。

3 仿真平台构建

3.1 仿真背景及参数标定

VISSIM 是一款由德国PTV 公司开发的、基于时间间隔和驾驶行为的仿真建模工具,用以分析在不同交通条件下城市交通的运行状况,是评价规划方案和道路设计的有效工具。 本研究以某市三环路道路设计为背景,采用VISSIM 仿真,对先出后入式的快速路出入口,当采用规范建议的最小间距值210 m 时,在不同的主辅路交通量与驶出比条件下的适应性进行分析。 该快速路主路采用双向八车道、辅路采用双向四车道,仿真模型参照该快速路,采用相同横断面及出入口形式,如图2 所示。主路设计车速设置为80 km/h,辅路设计车速为40 km/h。

图2 仿真平台构建示意图

本次仿真驾驶行为、跟车行为模型和车道变换选择VISSIM 默认参数集合,考虑到快速路主路上的驾驶行为更接近高速公路,对于主路的模型参数选择Freeway(free lane selection),辅路以及匝道则是选择Urban(motorized)。 对于车辆加减速、颜色分布、重量分布等均采用默认设置,其他有待标定的参数均结合该市三环快速路实际运营情况进行标定。

道路几何条件按照《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009),当快速路主辅路均为客货混行时,主路每车道宽度3.75 m,辅路每车道宽度3.50 m。 通过现场实际调查该快速路获得如下数据,主路四车道交通量为4680 veh/h,辅路双车道交通量为1089 veh/h;主路驶出比,即主路通过出口道进入辅路交通量占主路交通量的比例,为15%;辅路驶出比,即辅路通过进口道进入主路交通量占辅路交通量的比例,为43%;主辅路的大车所占比例均为4%;主路小车期望车速分布在40~70 km/h,大车车速分布在35~50 km/h,辅路大小车车速分布均在20~50 km/h。

3.2 评价指标的确定

驾驶模型、跟车模型以及各项基本参数都确定后,还需选定本次研究的评价指标集,以此确定在仿真平台中应布设的检测器及其位置。 本次仿真中,共选择了3 种参数作为评价指标[5]:(1)通过车辆数量。 选择在快速路出口及入口处布设数据采集点的方式获得在一定条件下能够通过出入口的车辆数量,作为对出入口通行能力的评价指标。 (2)延误时间。 该指标是为了衡量在车辆交织、车辆排队所引起的时间延误。 选择在快速路主路及辅路上设置检测器获取延误数据。(3)排队长度。本次研究中,以起始车速5 km/h、结束车速10 km/h 的车辆定义为处于排队状态。 对于最大车头间距,定义为保持车辆排队的最大车头间距为2 m。 本次研究均选择平均排队长度作为评价指标,而不考虑最大排队长度和排队车辆的停车次数。 选择在快速路出口及入口排队处设置检测器获取排队长度数据。

在进行交通仿真时,设定仿真运行时间为0~5400 s,各检测器数据检测获取的时间段规定为900~4500 s,通过这种方法,有效避免了仿真开始或者结束时车流运行的不稳定和道路出入口状况特征不明显对最终结果带来的影响。

4 仿真分析

为了分析快速路出入口最小间距规范值(210 m)在不同的交通条件下的适应情况,本次仿真分别选择以下参数进行研究:主辅路流量值、主路驶出比及辅路驶出比等。

4.1 出入口间距对辅路流量变化的适应性分析

设主路驶出比为15%,辅路驶出比为43%。 当辅路流量从100 veh/h 逐渐增加到2200 veh/h 时,可以得到各项评价指标值,如图3~4 所示。

图3 进出口道流量随辅路流量变化图

由图3 可以看出,辅路流量由100 veh/h 按照100 veh/h 的量递增到1400 veh/h 的过程中,进口道处的流量也基本保持线性上升趋势; 而当辅路流量由1400 veh/h 递增到2200 veh/h 时, 进口道处的流量呈现出上下波动状态,基本保持不变。即保持其他条件不变,在选定的输入参数下,能够由辅路进入到主路的最大车辆数约629 veh/h。 由图4 可以看出,辅路流量低于1400 veh/h 时,进口道处基本不存在排队长度,辅路流量高于1400 veh/h 后,排队现象明显,排队状态已成常态;辅路流量低于1400 veh/h时,辅路上的延误相差不大,均低于10 s,流量超过1400 veh/h 时,辅路上的延误较大,虽然波动较大,但均车延误均超过20 s,最大均车延误为68.3 s。在辅路流量递增过程中,对于主路影响较小,主路的延误基本不超过20 s,出口道处通过的流量也几乎不变且无明显排队长度。 综上所述,辅路流量的变化对于出入口范围内的快速路运行状况影响重大,当辅路流量较大时, 导致辅路上产生严重交织,应重新考虑出入口间距以缓解交织。

图4 进出口道排队长度及主辅路延误随辅路流量变化图

4.2 出入口间距对主路流量变化的适应性分析

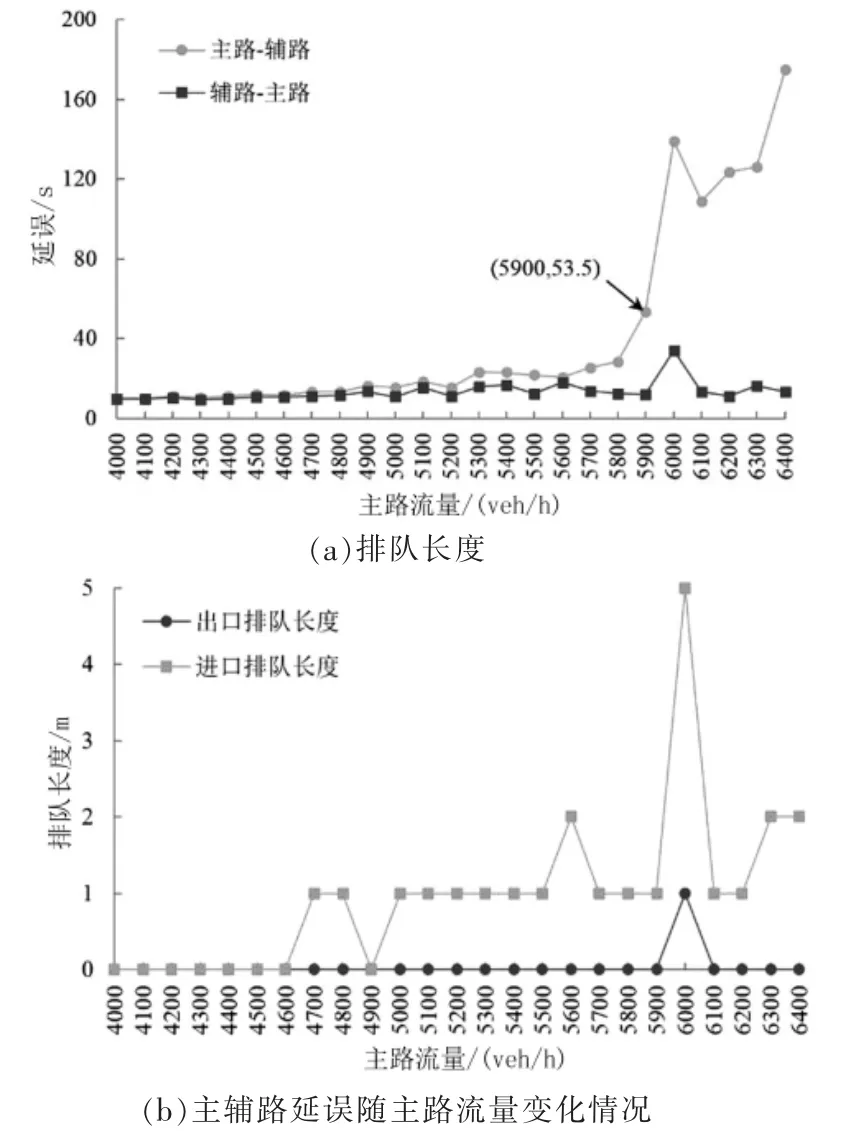

主辅路驶出比与辅路流量不变的情况下,主路流量从4000 veh/h 逐步增加到6400 veh/h 时,评价指标值如图5~6 所示。

图5 进出口道流量随主路流量变化图

由图5 可以看出,随着主路流量由4000 veh/h递增到5900 veh/h 的过程中,出口道的流量也呈线性递增,当主路流量超过5900 veh/h 后,出口道流量反而开始下降。 由于主路上流量增大,造成辅路出入口之间的交织加剧,使得辅路上的车辆在辅路进口道前形成排队。 由图6 可以看出,在主路流量大于5900 veh/h 后,排队现象非常明显,平均排队长度基本大于2 m;在主路流量低于5900 veh/h 时,主路上的延误变化不明显,涨幅不大,当主路流量大于5900 veh/h 后,主路上的延误急剧增大,均车延误已超过100 s。 综上,主路流量的变化对于出入口范围内的快速路运行状况也有着重大影响,原因在于当主路驶出比不变,主路流量越大,由主路进入辅路的车辆就越多,交织也就越严重。

图6 进出口道排队长度及主辅路延误随主路流量变化图

4.3 出入口间距对主路驶出比变化的适应性分析

主辅路流量及辅路驶出比不变的情况下,主路驶出比由10%逐步增加到29%,评价指标值如图7~8 所示。

图7 进出口道流量随主路驶出比变化图

图8 进出口道排队长度及主辅路延误随主路驶出比变化图

综合分析图7~8 可以得到,在保持其他条件不变,出入口间距为210 m 的情况下,主路最大驶出比以不高于25%为宜。主路驶出比变化对于出入口范围内快速路运行状况的影响同主路流量变化的情形相似,同样是由主路进入辅路的流量增大而导致辅路上的交织加剧,导致整体运行状况的不良。

4.4 出入口间距对辅路驶出比变化的适应性分析

主辅路流量及主路驶出比不变的情况下,辅路驶出比由10%逐步增加到70%,评价指标值如图9~10 所示。

图9 进出口道流量随辅路驶出比变化图

图10 进出口道排队长度及主辅路延误随辅路驶出比变化图

由图9~10 可以得到,保持其他条件不变,辅路驶出比的变化对于主辅路以及进出口道的影响较小,只有当辅路驶出比超过60%时,辅路进口道处才会发生排队现象,且此时辅路上的延误开始快速增大。 综上所述,辅路驶出比对出入口范围内的快速路运行状况也存在影响,设置快速路出入口间距时也应将其纳入考虑范围。

5 结论

本文通过VISSIM 仿真,定量分析了某市三环路出入口间距采用规范值时对于主辅路流量与驶出比等参数变化的适应性:得出以下结论:(1)当主路四车道流量为4680 veh/h,主路驶出比为15%,辅路驶出比为43%时,辅路双车道流量以不超过1400 veh/h为宜;(2)当辅路双车道流量为1089 veh/h,主路驶出比为15%,辅路驶出比为43%时,主路四车道流量以不超过5900 veh/h 为宜;(3)当主路四车道流量为4680 veh/h,辅路双车道流量为1089 veh/h,辅路驶出比为43%时,主路驶出比以不高于25%为宜;(4)当主路四车道流量为4680 veh/h,辅路双车道流量为1089 veh/h,主路驶出比为15%时,辅路驶出比以不高于60%为宜。 研究结果表明,道路交通条件是决定出入口间距的重要因素,在对快速路出入口进行设计时,应对交通流进行充分预测,对出入口间距的合理值开展充分论证,不宜简单地套用标准。由于在现实中驾驶人的驾驶行为、跟车行为等受个体自身及外部环境因素的影响,较为复杂多变,VISSIM 所采用的理论模型具有一定局限性,无法做到完全模拟;同时本研究未考虑周边路网条件、附近交叉口情况、出入口车道数及渠化情况等因素对出入口设置间距的影响,有待后续进一步研究。