地权稳定会强化农户的生育激励吗?

2023-11-09洪炜杰罗必良

洪炜杰 罗必良

摘 要:地权制度如何影响生育决策?雷州半岛同时存在的承包地和祖宗地制度为观察不同地权制度安排对农户生育行为的激励差异提供了一个极好的准自然试验。本文基于农户问卷数据,采用OLS和2SLS方法研究发现:祖宗地村庄农户的生育行为较低,并随着村庄祖宗地占比的增加,农户家庭新增人口数量会减少;农地调整发生次数的增加则会提高农户生育行为的激励。机制检验表明,地权制度对人口增长的影响与产权稳定性紧密关联。在农地调整下,较多的家庭人口意味着可以获得更多的土地,从而生育行为成为农户获得更多土地的重要策略。

关键词:地权制度;承包地制度;祖宗地制度;农户生育行为

中图分类号: F301 文献标识码: A 文章编号:1000-176X(2023)10-0016-15

基金项目:国家自然科学基金青年项目“非农转移、代际转换与农地撂荒发生机理研究”(72203064);广东省社会科学规划青年项目“农地撂荒的发生机理及其政策启示:基于农户承包地规模的考察”(GD22YGL20);广东省哲学社会科学创新工程特别委托项目“农民共同富裕的生态逻辑及其实现路径”(GD22TWCXGC08);广东省哲学社会科学规划特别委托重点项目“清远高质量发展研究”(GD23WTC02-08)

一、问题的提出

经济学对人口及其生育问题的关注可以追溯到Malthus[1],他认为,由于人类的情欲是没法控制的,人口总会倾向于过度增长,直到自然资源消耗殆尽。因此,抑制人口的过快增长,成为众多国家人口政策的基调。然而,最近二百多年的经验事实却表明,随着经济的发展,人口增长速度会出现大幅度下降[2]。世界银行数据显示,由于生育率下降,2017年世界范围内14岁及以下人口占总人口的比重平均已降至25. 94%,而65岁及以上人口占总人口的比重平均已升至8. 70%,这意味着全球已经步入老龄化社会。其中,无论是经济发达的欧美国家,还是经济快速增长的东亚地区,这些国家或地区14岁及以下人口占总人口的比重都低于20%。

对于上述现象,主流经济学家从宏观和微观两个方面給出了解释。在宏观方面,Modigliani和Brumberg [3]基于生命周期理论认为,生育率下降和预期寿命延长能够影响人口增长和储蓄水平,进而提高物质资本积累。生育率下降能够减轻少儿抚养负担,提高人力资本水平并促进经济增长,而预期寿命延长则减少了父母对孩子的预防性需求[4]。在微观方面,Becker和Lewis[5]从人口的数量与质量相互替代的角度出发认为,随着收入的增加,人们会更加重视人口的质量而倾向于减少人口的数量。Tamara [6]进一步研究了生育率对公共人力资本和私人人力资本的影响发现,生育率的上升并没有影响公共人力资本投资,却降低了私人人力资本投资。

上述研究忽视了社会体制和文化的影响。Caldwell [7]认为,人口生育率和人们的生育决策不可避免地会受到社会体制和文化冲击的影响。Kocher[8]注意到的一个重要现象是,在农业社会向工业社会转型过程中,总是伴随着土地分配格局的变化,因为土地的分布决定社会财富的最初分布,是影响人口增长的重要因素。土地是农耕社会最重要的资产,不仅决定着社会经济格局和社会结构,而且对人们的生育决策也产生关键性的影响[9]。然而,地权制度如何影响生育激励存在不同的理论假说:一方面,传统农业多由自家劳动力进行耕作,持有土地的增加会提高农户使用自家劳动力的需求,从而提高农户的生育激励[10];另一方面,在财富约束下,对土地投资和对后代投资存在相互替代关系,这意味着土地增加可能会降低农户的生育激励[2]。相关的实证研究得出了不同的结论。Merrick[11]利用巴西的数据发现,土地可得性与生育激励正相关。不同的是,Stoeckel和Chowdhury[12]基于孟加拉国和巴基斯坦的数据却发现,土地规模与生育率负相关,妇女使用避孕措施的比例与土地规模正相关。

土地分配格局与生育行为之间的关系随着社会环境的变化,特别是因地权制度,包括土地产权和土地可继承性的变化而变化。Easterlin[13]发现,美国新拓荒区的生育率要高于旧区域,原因在于土地拓荒后归私人所有,且具有可继承性,所以拓荒者有动力拓展土地并生育更多的后代,以便对土地财富进行代际传承。而在墨西哥1992年的土地改革之前,社区土地往往属于由25个家庭组成的社团所有。每个家庭都只拥有土地的使用权,如果有农户连续两年不进行耕作,这个农户家庭所拥有的土地就会被社区收回。Soberon?Ferrer和Whittington[14]认为,这一地权制度安排能够激励农户生育更多的孩子。原因在于,一方面,人口越多的家庭意味着在社区具有更多的话语权;另一方面,当父母外出务工时,土地可以由孩子继续耕作而不会被社区集体收回。

即使是同一个国家,同样的土地分配方式对生育激励在不同时期也存在不同的影响。如印度,Kleinman[15]研究表明,土地越集中,人口的生育激励越低,因而如果将土地平均分配将会提高人们的生育激励;而Singh [16]基于Punjab和Haryana两个地区的数据发现,相对于无地农民,有地农民生育孩子的数量更少。Desai和Alva[17]利用印度国家家庭健康调查(NFHS,1992—1993年)数据在控制家庭类型和家庭资产后发现,与无地农户和拥有大量土地的农户相比,拥有小规模土地的农户生育率更低,这主要是因为他们害怕生育过多的小孩会进一步加剧土地细碎化。基于此,他们认为,农地调整或重新再分配可以作为一种抑制人口过快增长的政策手段。

中国的事实或许提供了与上述并不一致的逻辑线索。众所周知,中国的均田制由来已久,表面看来似乎与人地关系或生存压力有关,而实际上起关键作用的是租税制度。由租税制度所诱发的逃役策略,从秦朝开始就逐步形成了不断固化的诸子均分的制度遗产[18]。李楠和甄茂生[19]利用清代至民国初期浙南乡村的族谱及分家契约文书,对中国传统社会分家制度与农民生育行为的关系进行考察的结果发现,在分家制度作用下,父辈出生次序与其生育水平存在显著的负相关关系,出生次序每滞后1个单位,其生育子女数量平均减少0. 3人。其原因在于,分家制度导致分家前后财产产权属性发生了变化,这对处于不同婚育周期的儿子产生了不同的生育激励。出生次序靠前的儿子,容易产生“搭便车”行为,可以用分家前大家庭的财富养育自己的儿女;而出生次序靠后特别是分家时还未到婚育年龄的儿子,由于养育孩子的所有成本都要自己承担,其家庭生育水平会受到抑制。可见,即使在土地私有制背景下,尽管存在排他性的产权安排,但家庭组织的裂变(分家)依然会带来不同的生育激励,即在分家前结婚的儿子更具有生育动机,而在分家后结婚的儿子则表现为生育抑制。

根据上述历史证据,笔者提出一个“周期性产权调整”的生育激励解释框架。

与西方私有地权制度相比,中国现行的农村地权制度具有独特性。最为重要的是,农村土地所有权属于村庄农民集体所有,农民个体(或家庭)只拥有土地的使用权。在家庭联产承包责任制背景下,农村集体土地需要依据农民的社区成员身份进行均分,从而以家庭为单位落实农户土地承包的成员权。由此,中国农地产权具有两个特点:一是稳定性。在承包期内,农户的土地承包经营权由每个农户所有,对其他农户具有排他性。二是公平性。村庄集体土地均权原则决定了当农户家庭因人口增减导致的地权不公平达到一定程度时,村庄集体就有可能进行定期或不定期的农地调整。显然,对于村民而言,农地调整的周期性是可预期的。尽管在每次农地调整之后,农地产权是稳定的,但是农户对于农地调整的再一次发生是存在稳定预期的。

中国农村集体土地的均分及其调整与中国历史上的分家制度在逻辑上具有内在的一致性。在分家制度下,分家之前进行生育的儿子可以通过“搭便车”的方式利用大家庭的财富养育自己的后代,同样,由于农地调整是可预期的,所以,在土地两次调整之间,农户可以通过采用多生育孩子的策略在下一次农地再分配过程中获得更多的土地。不同的是,在分家制度中,由于不同排序的儿子所处的婚育阶段不同,且每次家庭组织裂变(分家)后的财产存量有减少的趋势,所以,出生次序较后的儿子“搭便车”的可能性会较低;而在农地调整中,地权均分是在村庄的全部土地存量中进行的分割,因而每一个农户都有动机和机会通过多生孩子的方式在下次农地调整中获得更多的土地。显然,如果农地调整不再发生,那么农户希望通过生育来获取更多土地的动机就会受到抑制。因此,中国农村土地“周期性的产权调整”对农户会产生生育激励。

家庭联产承包责任制的实施可能是20世纪八九十年代人口增长的一个重要原因。由图1可知,国家统计局《2005年全国1%人口抽样调查资料》显示,随着农地制度改革的推进,如土地承包关系维持15年不变、30年不变,以及抑制甚至禁止农地调整相关政策的出台,不仅农地调整发生的频率逐渐下降[20],而且新增的人口数量也逐渐减少。

从已有文献来看,实证考察农地制度如何影响人口增长应该存在一些困难。首先,改革开放以后,大量农村劳动力的跨市甚至跨省流动,使得利用宏观数据(如县或县级市)刻画区域人口数量可能并不准确。其次,家庭联产承包责任制在短期内推广至全国各地(—年),但生育行为却并非是即时的决策与响应,这将导致区域的对比研究并不可行。最后,进行跨区域的对比研究也容易因为其他难以观测的变量,如文化、地理和政策等因素,往往会导致研究结论的可信度不高。

幸运的是,位于广东省雷州半岛核心区域的雷州市(县级市)存在相邻村庄地权制度不一样的现象。这种独特的现象为进一步的经验研究提供了难得的准自然试验数据。在雷州市,有一些村庄在最初解散人民公社实施家庭联产承包责任制时,土地分配是根据20世纪50年代实施集体化之前的土地私有格局进行“复原”的,即农户凭借保存下来的地契将原来私有制时期各自拥有的土地收回进行家庭承包经营(下文统称为“祖宗地”),并在后期很少进行调整或者再分配。而在相邻的一些村庄,则在土地集体所有制的框架下平均分配土地,并在后期不同程度地进行过定期或者不定期的农地调整。由于这两类村庄均处于同一区域,其地理特征类似、文化底蕴和风俗习惯相同,宏观政策环境一致,这些均为研究不同的地权制度如何影响农户的生育行为提供了可以对比研究的重要事实判据。

本文可能的边际贡献在于,厘清地权制度对农户生育行为的影响机理,进而利用准自然试验数据揭示地权稳定性所隐含的激励效应。本文的研究结果表明,与实施祖宗地的村庄相比,以农地调整为特征的均包制对于农户家庭的人口生育决策具有正向的激励作用。

二、制度背景与逻辑线索

(一)中国地权制度:一个简述

1949—1952年,通过中国共产党领导的土地改革运动,广大农村普遍实施了以农户家庭为单位的土地私有制与家庭经营。1951年和1953年,中共中央先后发布了《关于农业生产互助合作的决议(草案)》《关于农业生产互助合作的决议》,目的就是要促进农民联合起来,逐步实现农业的社会主义改造。最初由农民自发组建的生产互助小组,主要是农户自主联合,在农忙时相互帮忙进行农业生产。1955年,中央全会通过了《关于农业合作化问题的决议》《农业生产合作社的示范章程(草案)》,农业合作化运动进一步加快。到1956年底,有96. 3%的农民参加了初级社,87. 8%的农民参加了高级社。高级社成为农村农业的基本生产经营单位,与此同时,土地产权从私有制转化为集体所有制,农业生产工具,包括牲畜和农具也归集体所有。1958年,中共中央发布了《关于在农村建立人民公社问题的决议》,短短3个月的时间内(1958年8—11月)就形成了24 000个人民公社,包含全国99%的农民[21],并在20世纪60年代初中期确立了以“三级所有、队为基础”为核心的正式制度[22]。

然而,人民公社不可避免地面临着劳动力监督和管理困难,大量无效劳动的存在导致农业生产效率低下[23]。由于长期干旱天气的影响,粮食收成欠佳,安徽省凤阳县小岗村于1978年率先将集体土地承包给村民。这一举动大大提高了粮食产量而使得土地承包的做法在全国范围内迅速得到模仿[24]。1982年的《全国农村工作会议纪要》正式认可农村实行的各种责任制都是社会主义集体经济的生产责任制。自此,土地集体所有、家庭承包经营成为中国农村的基本经营制度。

在家庭联产承包责任制的制度框架下,尽管土地所有权依旧是集体所有,但农户却以保证对国家的税收和承担经营责任换得土地经营权,以及税费上缴之余的剩余索取权[25]。农民生产热情因此得到普遍提高,农业产出在20世纪80年代也有了显著的增长[26]。在家庭联产承包责任制后,土地的集体所有制往往表达为社区集体的每个成员都天然地平均享有对土地使用的权利。为了保证产权分配(界定)的公平性,从初始的按人(劳)均分配土地使用权,到一次又一次地因人口变化而重划土地经营权,追求产权界定公平的农地调整成为普遍的周期性现象,从而成为家庭联产承包责任制下中国农村最显著的产权特征[27]。农地调整分为两种类型:一种是大调整,即在农地调整时将全村的土地打乱,再根据各户人口的多少重新分配农户承包地。一种是小调整,只在家庭人口有變化的农户之间进行。简单来说,当农户家庭有新增人口时,则在下一次农地调整时能够从集体中多获得一份土地,相反地,如果老人去世,则在下一次农地调整时会被集体收回部分土地。无论是大调整还是小调整,家庭人口增加的农户都可能获得更多的土地。

(二)祖宗地制度:雷州半岛的特殊性

雷州半岛位处中国广东省的西南部,与海南岛隔岸相望,距离广州市约450千米,距离北京市约2 300千米,远离政治行政中心。处于雷州半岛核心区域的雷州市(原名海康县),于1949年12月5日解放,是最晚一批被解放的地方之一。雷州市靠近海洋,具有典型的海洋文化,民风彪悍。与广东省其他地方一样,雷州市人多地少,人地关系紧张,农民对于土地十分珍惜。

事实上,雷州市是最早探索家庭联产承包责任制的地区之一。早在1977年底,当时的北和公社(现为北和镇)的谭葛大队在南村第五生产队试行联产到户。与全国其他地方一样,雷州市在解散人民公社实行家庭联产承包责任制時,各个生产队也是按照土地均分原则,根据家庭人口的多少将集体土地分配给农户。

由于雷州半岛解放较晚,也没有进行深刻的土地改革运动和与之相关的广泛的政治斗争(尤其是对地主富农的政治斗争),加之“尚武好斗、独立不羁”的民风和家族势力[28],众多农户还较为完整地保存了集体化之前的地契,并且能够清晰辨认自家土地的位置。所以,在实施家庭联产承包责任制时,部分农户,尤其是村庄中的大姓宗族,就以地契为由,从公社集体土地中领回祖宗地进行“家庭承包”。尽管这一做法有悖于中央实施家庭联产承包责任制的基本政策,但基层政府和村庄集体组织并未予以制止,而是得到村庄其他农户的认可,并纷纷效仿认回集体化之前的土地。由于被认领的祖宗地在此之后也不再参与集体的重新调整,所以,在这些村庄形成了与其他地方不同的地权制度,即祖宗地制度。这类现象一直有扩散蔓延的趋势。无论是在20世纪八九十年代,甚至在2000年前后,即使在已经实施土地均分的周边村庄,也出现了农户通过领回自家祖宗地进行“家庭承包”经营的情形。所以,雷州半岛形成了与其他地方迥异的农地制度,即除了以土地均分原则实施的家庭联产承包责任制之外,还存在以祖宗地为依据实施的“家庭承包”。尽管祖宗地制度在雷州半岛的徐闻县和雷州市等众多村庄都有不同程度的存在,但却以雷州市的覃斗镇和乌石镇最为突出。

必须指出的是,家庭联产承包责任制的本质是土地所有权与使用权分离,是坚持土地集体所有前提下进行的家庭承包经营。其合法性在于:其一,由于土地集体所有是农民集体所有,任何一种作为家庭承包的土地分配方式,如果得到村民的一致同意并被村集体认可其承包关系,农户由此获得的承包经营权均具有合法性和道义性。其二,由于家庭承包中的土地分配方式并不具有决定性的法理意义,所以,与普遍实施的维护集体土地所有权的“均田承包”分配方式不同,雷州半岛的部分村庄则以“家庭承包”经营的名义实施了祖宗地回归。显然,由此存在的重大区别在于:均田承包地是凭借社区集体成员权所获得的,从而使得家庭承包的土地经营内含着公平性,并存在可进一步调整(或再分配)的基因;祖宗地则是凭借早期私有制留下的地契所获得的,因而此类“家庭承包”的土地则具有可继承性,隐含着产权固化的基因。如果说前者使农户获得的农地产权具有“准所有权”性质,那么后者使农户获得的农地产权则几乎接近“准私有权”性质,从而两类农地制度在产权强度和稳定性方面具有重大差异。由于均田承包内含着周期性的产权调整,因而会强化农户的生育激励,而祖宗地因产权固化则不存在类似的机制。

(三)理论模型:地权制度对农户生育行为的影响

由此可见,对于一个代表性或者平均意义上的农户,尽管他在不同制度下最终能够获得的土地可能是相等的,但在家庭联产承包责任制下农户的生育激励要高于祖宗地制度下农户的生育激励。从模型还可以得知,在家庭联产承包责任制下,即使农户能够获得的土地略少于祖宗地制度下的土地,其生育激励依旧可能更高。由此可以推断,即使在可获得土地数量相同的情况下,地权制度的改变依然能够影响农户的生育激励。

三、研究设计

(一)数据来源

为了研究不同地权制度对农户生育行为的影响,本课题组于2018年春在广东省雷州市进行入户问卷调研。选取祖宗地制度最为突出的覃斗镇和乌石镇作为研究的试验组(简称为“祖宗地村庄”),选取与其相邻但以土地均分进行家庭承包为主的英利镇和北和镇作为控制组(简称为“承包地村庄”)。试验组和控制组的地理位置和政治环境类似,这有利于降低不可观测变量的影响,进而提高研究结论的可信度。进一步在两组中各随机抽取30个村(行政村),每个村根据村民花名册现场随机抽取20个农户,各有600个农户,一共构成了1 200个农户样本。

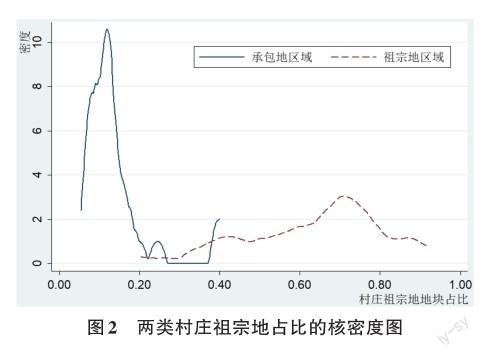

图2描绘的是60个村中祖宗地地块在所有地块中占比的核密度图。由图2可知,在承包地村庄,祖宗地地块占比大约为10%,只有少数村庄祖宗地占比超过20%。而在祖宗地村庄,所有村庄祖宗地地块占比都超过20%,并且大部分村庄祖宗地占比都超过40%。可见,祖宗地村庄和承包地村庄在地权制度方面存在显著的差异。

在合作化尤其是人民公社时期,所有村庄都实行了集体所有集体统一经营的地权制度,不存在周期性的农地调整。只有在家庭联产承包责任制实行之后才会有农地调整。通过统计分析可以发现(如表1所示):其一,承包地村庄与祖宗地村庄相比,家庭成员出生在实行家庭联产承包责任制之前(1978年)的多0. 037人,但两者不存在显著性差异。其二,2017年,承包地村庄的户均人口数是4. 017人,祖宗地村庄的户均人口数是3. 435人,两者相差0. 582人,且在1%的水平上显著。由此再次说明,承包地村庄的农地调整对农户的生育行为具有正向的激励效应。

(二)模型构建和变量定义

⒈模型构建

其中,i为农户,j为村庄。被解释变量Birthsafter为家庭中在1979—2018年出生的人口数;解释变量Landinstitution为地权制度;X为控制变量,主要是控制可能同時影响地权制度和农户家庭人口增长的变量;ε为随机扰动项。

⒉变量定义

被解释变量:新生人口(Birthsafter1978),用农户家庭中在1979—2018年出生的人口数衡量。

解释变量:地权制度(Landinstitution)。考虑到制度具有持续性和延续性,本文主要从三个方面刻画地权制度:(1)将样本农户分为两类,一类是处于祖宗地地区,另一类是处于承包地地区,前者赋值为1,后者赋值为0。(2)由于同一村庄可能会同时存在不同类型的地权制度,本文进一步采用祖宗地地块占全部地块的比重作为村庄地权制度的代理变量。(3)单纯以某一年是否发生农地调整可能无法刻画农地制度的全貌,鉴于农地调整是两类制度最为明显的区别,所以在稳健性检验中将采用自1978年以来农地调整的次数作为地权制度的另一个代理变量。

机制变量:为了检验相关机制,本文选取农户农地总面积、农业投资和住在农户家中的劳动力占比作为本文的机制变量。

控制变量:已有研究表明,在广大农村,不仅仅拥有政治资源的行为主体能够影响农地制度,村庄中的家族势力也可能会影响地权制度的实施[27]。所以,本文控制农户的政治势力和家族势力。另外,控制农户的人均耕地面积、1978年前出生的人口数和户主特征。各变量的定义如表2所示。

表3是变量的组间差异统计结果。由表3可知,两类村庄的大部分变量都没有显著差异,从而使得对比研究具有较高的可信度。差异较大的是人均耕地面积,承包地村庄人均耕地面积比祖宗地村庄多1. 513亩,且在5%的水平上显著,这表明在祖宗地村庄人地关系更为紧张,人地关系可能是影响地权制度走向的一个重要因素,计量模型将对此予以控制。

农地制度与人地关系紧密相关。农地制度可能是一个内生变量,即农地制度影响人口增长,而人口增长反过来会影响农地制度变迁。本文试图通过工具变量法降低可能存在的内生性问题。笔者使用的工具变量是1956年(即集体化之前)村庄拥有的祖宗地农户占比。正如前文所述,1956年以后,中国农村地权制度变革经历了高级社和人民公社,土地的所有权也从私有产权变成集体产权。如果祖宗地以1956年的土地所有格局为依据,那么在祖宗地村庄中,拥有祖宗地的农户越多,那些当时没有土地的其他农户就很难在1980年家庭承包以及随后的农地调整中进行平分。图3描绘了集体化之前各村拥有土地的农户占比和后来各村祖宗地块数占比之间的关系。由图3可知,两者之间存在显著的正相关关系,这表明1956年拥有私有土地的农户占比的大小对后来农地制度的分化或差异化选择具有显著影响。

四、经验分析

(一)地权制度与生育行为:镇级层面的刻画

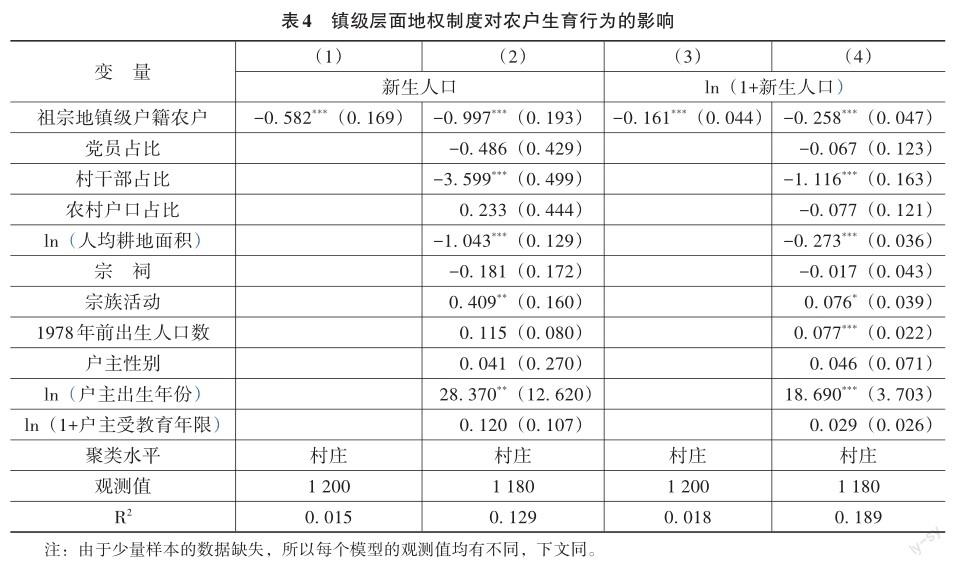

如前所述,试验组与控制组之间的地权制度存在着系统性差异。由于样本农户都是本地原住户,在本地进行居住的决策是多年之前祖辈的选择,所以居住在何种类型的镇村对于现有农户而言是外生的。两种类型地区的地权制度存在显著的差异,因而可用农户所在镇村类型对地权制度进行刻画(试验组赋值为1,控制组赋值为0)。表4汇报了镇级层面地权制度对农户生育行为的影响。其中,列(1)和列(2)的被解释变量为1978年以后的新生人口数,列(3)和列(4)的被解释变量则是1978年以后的新生人口数+1的自然对数。列(1)和列(3)只加入了地权制度变量,列(2)和列(4)则加入了其他控制变量。考虑到村庄内部农户生育行为可能存在相关性,所有模型系数的标准误都在村庄层面进行了聚类。由表可知,作为试验组祖宗地镇级户籍农户,其生育行为要低于居住在承包地区域的农户。从列(2)和列(4)可知,居住在典型祖宗地区域的农户家庭在1978年以后的新生人口要比承包地区域少0. 997人,或者说少出生25. 8%的新生人口。

考虑到各个村庄往往同时存在祖宗地和承包地,也就是说,即使在同一种类型的镇村内部,地权制度也存在差异,因而下文以各村祖宗地占比对地权制度进行刻画。

(二)地权制度与农户生育行为:村级层面的刻画

表5汇报了村级层面地权制度对农户生育行为的影响。在所有模型中,祖宗地占比的系数都为负,且都在1%的水平上显著,这说明随着祖宗地地块占比的增加,人口增长的幅度减小。列(2)和列(4)显示,如果村庄完全实行祖宗地制度,则每个农户家庭在1978年以后的新生人口数会比完全实行承包地制度的村庄平均少1. 508人,或减少39. 9%。这表明地权制度差异对农户生育行为存在显著影响:村庄祖宗地地块的占比越多,农户家庭的生育行为越低,新生人口越少。相反,村庄承包地地块的占比越多,农户生育行为越高,新生人口越多。

(三)工具变量法的估计结果

应该强调,表5中的模型可能存在两类内生性问题:其一,尽管样本农户所处的地理位置相同,他们的文化偏好和政治环境应该是相同的,但是依旧可能存在一些不能够测度的变量会影响模型的估计结果,即可能存在遗漏重要变量而引起的内生性问题。其二,农地调整的一个重要原因在于适应人地关系的变化,因而农地调整与生育行为之间可能存在互为因果关系,从而导致估计结果有偏。

为了弱化这两类问题,本文进一步通过工具变量法进行重新估计,回归结果如表6所示。如前所述,本文采用的工具变量是村庄1956年拥有土地农户的占比(祖宗地占比)。表6中的列(1)汇报了两阶段最小二乘法(2SLS)第一阶段的估计结果,工具变量的系数为0. 784,且在1%的水平上显著,这说明村庄在集体化之前拥有土地的农户占比越高,后期实行祖宗地制度的可能性(或程度)越大。第一阶段的F值为125. 228,经验上该工具变量是弱工具变量的可能性比较小。列(2)和列(3)报告了第二阶段的估计结果,其中,列(2)的被解释变量是1978年以后的新生人口,而列(3)则是在此基础上+1的自然对数。由列(2)和列(3)可知,祖宗地制度对生育行为具有负向影响,且均在1%的水平上显著。并且与表5相比,第二阶段系数的相对大小在控制内生性问题之后有了一定程度的增加。由此可见,在考虑内生性问题之后,本文的研究结论依旧是稳健的,即相对于实施祖宗地制度,实施承包地制度对农户生育行为具有更加明显的激励效应。

(四)稳健性检验和讨论①

⒈替换工具变量1

如前文所述,在人民公社解散时,地契是农户认回自己祖宗地的重要依据,因而村庄拥有地契农户的比例可能会决定村庄农地制度的走向,但是地契更多的是一种财产的凭证,对于生育行为的影响较低。本部分尝试利用村庄拥有地契的农户占比作为地权制度的工具变量进行估计。结果显示,第一阶段的工具变量系数为0. 897,且在1%的水平上显著,这说明村庄拥有地契的村民占比越高,则村庄选择祖宗地制度的程度越高。第一阶段F值为42. 742,这说明存在弱工具变量问题的可能性较低。第二阶段的估计结果与前文结果相似,即村庄中祖宗地的占比越高,农户家庭人口增长越慢。

⒉替换工具变量2

不能忽视的是,由于时间比较久远,部分农户可能并不清楚其家庭在1956年(集体化之前)是否拥有土地或者拥有的地契已经丢失,从而导致前述工具变量的测度不准确。本文尝试用另一个工具变量进行估计,即除了本村外同镇其他村的平均农地调整次数。在中国农地制度安排中,往往会受到镇政府行为的影响,由此在同一个镇的不同村,其农地制度具有相互关联性。但是,同镇其他村的地权制度很难影响到本镇农户的生育决策。因此,本文采用这个变量作为工具变量,就农地制度对农户生育行为的影响进行稳健性检验。估计结果显示,第一阶段的工具变量系数为-0. 335,且在1%的水平上显著,这说明同镇其他村庄的农地调整次数越多,本村祖宗地地块的占比越低。第一阶段F值为91. 773,这说明存在弱工具变量问题的可能性较低。第二阶段的估计结果与前文结果相似,即村庄中祖宗地的占比越高,农户家庭人口增长越慢。这证明了前文结果的稳健性。

⒊替换解释变量

如前所述,农地制度能够影响农户家庭的生育行为主要源于在家庭联产承包责任制下的农地调整,多生育意味着能够从集体中获得更多的土地。因此,本文进一步采用农地调整次数作为地权制度的代理变量,采用OLS进行估计。考虑到农地调整与人口增长可能存在互为因果关系,本文采用2SLS进行估计,工具变量则是1956年拥有土地的农户占比。结果显示,随着各村农地调整次数的增加,1978年后农户家庭出生的人数也随之增加,并且在控制了可能存在的内生性问题之后,结论依旧是稳健的。

⒋婚丧嫁娶:被解释变量的测度问题

对于被解释变量的测度可能存在的另一个问题是,部分农户可能会经历分家或者部分人口死亡,从而导致被解释变量的测度不准确,即1978年之前出生的部分人口因为分家或者死亡导致在调研时不能被观测到。如果地权制度对分家和死亡的影响没有系统性的差别,则该问题并不会影响本文的主要结论,否则可能会导致本文对被解释变量的测度存在偏差。

为了降低婚丧嫁娶的影响,本文分别把被解释变量定义为1990—2018年出生的人口数、2000—2018年出生的人口数和2010—2018年出生的人口数。相对于1978年以后的新生人口數,这三个时段出生的人口涉及分家和死亡的可能性相对较低。估计结果显示,所有模型的系数都为负,且都在1%的水平上显著。这意味着,地权制度对于各个时段的出生率都具有显著影响。这表明本文的回归结果具有稳健性。

五、机制检验

(一)地权制度、土地分配与生育行为

其中,Familylandarea为农户家庭的农地总面积,其他变量与式(13)一致。此处重点关注交互项的系数δ3,如果δ3显著为负,则说明随着村庄中祖宗地占比越多,在相同家庭人口规模的情况下,农户家庭总共拥有的土地面积越少。相反,在祖宗地占比越少的村庄(更多地实行家庭联产承包责任制),则家庭拥有的土地会越多。这说明通过生育更多的孩子在农地分配中获得更多的土地,可能是地权制度对于生育行为的一个可能的影响机制。

地权制度、土地分配与生育行为的检验结果如表7列(1)和列(2)所示。列(1)是采用OLS进行估计的结果,列(2)则是采用2SLS进行估计的结果。结果显示,列(1)和列(2)的交互项系数分别为-0. 428和-0. 511,且都在1%的水平上显著。这说明与承包地村庄中相同人口的家庭相比,随着祖宗地占比的提高,家庭中所拥有的土地总量会减少。由此可见,第一个作用机制得到经验数据的支持。

(二)对农地投资替代假说的检验

除了上述作用机制外,可能还存在的作用机制是:由于农地投资与生育行为之间可能存在可替代性,因而在家庭资源存在约束的情况下,随着农地产权变得稳定,农户会将更多的资源分配到农地投资和生产经营中,而减少用于养育孩子的资源,由此降低人口增长速度。为了检验该机理是否存在,本文构建如下模型:

其中,Investment为家庭对农地的投资总额,其他变量与前文一致。如果式(15)的系数显著为正,则第二个作用机制得到数据的支持,即祖宗地地块占比越多,农地投资越多,进而降低人口数量。表7中的列(3)采用2SLS进行估计,结果显示,地权制度的系数并不显著,这说明地权制度对农业投资并没有显著的影响。所以,产权稳定性的提高,并不会诱导农户将更多的资源用于农业生产。这个作用机制并没有得到经验数据的支持。

(三)地权制度与劳动力迁移决策

祖宗地制度之所以会抑制农户的生育行为,可能存在另一种作用机制:即随着地权稳定性的提高,农户因为不需要再担心土地在调整中被村庄集体收回,而选择劳动力的异地迁移(打工)。而异地迁移的生活成本往往较高,为避免养育后代的机会成本太高从而理性选择降低生育行为。如果这种逻辑成立,那么农户生育行为的弱化则可能是因为地权稳定促进劳动力迁移引发的结果。为了排除这种可能性,表8进一步估计了地权制度对居住在家庭中的劳动力占比的影响,其中,列(1)用OLS估计,列(2)用2SLS估计。两种方法的估计结果都显示,祖宗地制度对劳动力迁移的影响并不显著。因此,未有证据表明地权制度会通过影响劳动力迁移而作用于生育行为。

六、结论与讨论

土地问题是农村社会的核心问题,农地制度对农民行为具有重要的激励效应。其中,地权制度对农户生育行为的影响不仅因实施的社会背景不同而不同,而且与地权制度实施的具体情境或者细节密切相关。本文结合中国农村地权制度的历史遗产和雷州半岛的现实格局,基于准自然试验的农户问卷调查数据,通过构建“周期性产权调整”的分析框架,分析地权制度对农户生育行为的激励效应。研究结果表明:在农村土地实行家庭联产承包责任制的地权制度背景下,由于农村集体成员平等地拥有土地的使用权,所以,当人地关系变化积累到一定程度时,农地调整就会发生。由于农地调整的周期性是可预期的,所以,农户能够自我激励生育更多的孩子以期在下一轮农地调整中获得更多的土地。本文基于广东省雷州半岛祖宗地村庄的准自然试验数据进行经验研究发现:祖宗地村庄农户的生育行为激励较低,且随着祖宗地地块占比的增加,农户家庭的新生人口数量也随之减少。相反,农地调整发生频率的增加则会显著提高农户的生育行为。机制检验则表明,在家庭联产承包责任制的背景下,越多的家庭人口则意味着可以获得越多的土地,从而生育行为成为农户获得更多土地的重要策略。此外,本文没有发现支持地权稳定性的改善会通过农地投资或劳动力迁移而间接影响农户生育行为的经验证据。

本文的研究结论有助于增进对多篇文献的理解。首先,已有文献强调了农地投资与后代养育之间的替代关系,认为地权稳定性的提高能够增加农户对农地的投资,从而降低家庭养育更多孩子的需求,本文的经验证据并不支持这一推断。另外,经验分析结论也不支持地权制度的改善会通过劳动力迁移而间接影响农户的生育决策。其次,已有文献强调了农户持有土地的多寡对农户生育行为的影响。本文研究发现,相对于土地的多寡,地权制度的实施细节更为重要。即使拥有的土地相对较少,在家庭联产承包责任制下的农户依然会因为周期性的农地调整而产生更为强烈的生育激励。最后,学术界强调了土地可继承性的作用机制,认为土地可继承性能够激励农户的生育行为。本文研究表明,土地产权是否存在可继承性并不是影响农户生育行为的决定变量。显然,无论是从过去两轮农村土地承包期延长的事实,到稳定农户承包关系的政策导向,还是到农地确权“生不增死不减”的产权固化,这些均表明承包地制度和祖宗地制度下的土地都具有一定程度的可继承性。但不同的是,农户在祖宗地制度下继承的是土地的所有权,而承包地制度下继承的则是土地的使用权。从这个角度讲,祖宗地制度下土地的可继承性无疑更具强度。然而,计量结果表明,祖宗地制度对农户生育行为的激励却显著低于承包地制度。因此,可继承性并不是决定生育行为的充分条件。

此外,需要进一步澄清的是,中国农户的生育行为与长期实施的计划生育政策紧密关联。由此,不同地区农户家庭生育行为差异可能与其地方政府政策执行力度的强弱不同有关。这就是说,地权制度的村庄差异或许并非是农户生育差异的根源。本文应该不存在这种可能性。首先,本文选择的试验组和控制组是地域和文化特征几乎具有同质性的区域,且同属于雷州市的县域范围,计划生育政策及其执行强度不可能在1978年以来长达四十多年的时间内仍存在系统性差异。其次,试验组的祖宗地制度是局部性的,而控制组的承包地制度则与全国其他地区并没有本质差异,如果本文的计量结果是因为遗漏了计划生育政策执行力度的变量而引发的,那么唯一的可能性是实施承包地制度的地区所执行的政策力度应该更为强烈。这将意味着,本文计量结果揭示的两类制度所导致的农户家庭生育差异,不仅是低估了,而且更是低估了祖宗地制度对农户生育的抑制效应。

本文的政策含义是:农地制度与农村人口政策具有关联性。鉴于地权制度对于农户生育行为的激励更多地来自于“周期性产权调整”所蕴含的分地预期,那么,一旦这种预期不复存在,地权制度对于农户生育行为的激励效应就会大幅度降低。由此,本文不仅为20世紀80年代中国农村人口增长速度回升和20世纪90年代以来人口增长放缓提供了可能的解释,另外,考虑到全国范围内以“四至”界定和“生不增死不减”为主线进行产权固化的农地确权工作已经基本完成,因此,本文也为农地确权及其制度完善,以及未来农地产权制度改革对农村家庭生育行为的影响提供了可能的证据,从而为农地政策与人口政策的相机抉择提供决策参考,为政府部门制定合理的生育激励政策提供理论依据。

参考文献:

[1] MALTHUS T R. An essay on the principle of population[M]. London: J. Johnson,1798.

[2] LUCAS R E. Lectures on economic growth[M]. Massachusetts: Harvard University Press,2002.

[3] MODIGLIANI F, BRUMBERG R. Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross?section data[C]. KURIHARA K K. Post?keynesian economics. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press,1954.

[4] KIMBALL M S. Precautionary saving in the small and in the large[J]. Econometrica,1990,58(1):53-73.

[5] BECKER G S, LEWIS H G. On the interaction between the quantity and quality of children[J]. Journal of political economy,1973,81(2):279-288.

[6] TAMARA F. Child mortality and fertility: public vs private education[J]. Journal of population economics,2010,23(1):73-97.

[7] CALDWELL J C. Social upheaval and fertility decline[J]. Journal of family history,2004,29(4):382-406.

[8] KOCHER J E. Rural development, income distribution, and fertility decline[M]. New York: The Population Council,1973.

[9] MENCARINI L. A note on landholding and fertility in rural South Africa[J].Genus,2000,56(3-4):109-119.

[10] SCHUTJER W A, STOKES C S, POINDEXTER J R. Farm size, land ownership, and fertility in rural Egypt[J]. Land economics,1983,59(4):393-403.

[11] MERRICK T W.Fertility and land availability in rural Brazil[J]. Demography,1978,15(3):321-336.

[12] STOECKEL J, CHOWDHURY M A. Fertility, infant mortality and family planning in rural Bangladesh[M]. London: Oxford University Press,1972.

[13] EASTERLIN R A.Population change and farm settlement in the Northern United States[J]. Journal of economic history,1976,36(1):45-75.

[14] SOBERON?FERRER H, WHITTINGTON L A. The fertility incentive of land tenure in Mexico[J]. American journal of agricultural economics,1993, (5):1249-1253.

[15] KLEINMAN D S. Fertility variation and resources in rural India[J]. Economic development and cultural change,1973,21(4):679-696.

[16] SINGH K P. Correlates of fertility behavior: a study of rural communities in Punjab and Haryana[M]. New Delhi:Concept Publishing,1986.

[17] DESAI S, ALVA S. Land redistribution a population stabilization strategy?[J]. Economic & political weekly,1998,33(10):533-536.

[18] 赵冈.永佃制的经济功能[J].中国经济史研究,2006(3):52-55.

[19] 李楠,甄茂生.分家析产、财富冲击与生育行为:基于清代至民国初期浙南乡村的实证分析[J].经济研究,2015(2):145-159.

[20] 冀县卿,黄季焜.改革三十年农地使用权演变:国家政策与实际执行的对比分析[J].农业经济问题,2013(5):27-32.

[21] 黄英伟,张晋华.人民公社时期生产队差异与农户收入:基于分层线性模型分析[J].中国经济史研究,2016(3):151-160.

[22] 辛逸.试论大公社所有制的变迁与特征[J].史学月刊,2002(3):76-80.

[23] LIN Y. The Household responsibility system reform in China: a peasants institutional choice[J]. American journal of agricultural economics,1987,9(2):410-415.

[24] BAI Y, KUNG K S. The shaping of an institutional choice: weather shocks, the great leap famine, and agricultural de?collectivization in China[J]. Explorations in economic history,2014,54(10):1-26.

[25] 罗必良.农地产权模糊化:一个概念性框架及其解释[J].学术研究,2011(12):48-56.

[26] LIN Y. Rural reforms and agricultural growth in China[J]. The American economic review,1992,82(1):34-51.

[27] BRANDT L, HUANG J, LI G. Land rights in rural China: facts, fictions and issues[J]. The China journal,2002,47(1):67-97.

[28] 劉岚.雷州半岛民风悍勇成因探析[J].广东海洋大学学报,2010(2):43-46.