止痒膏治疗皮肤瘙痒症的疗效观察及其对血清炎性因子的影响

2023-11-08贾志伟

杨 钧,韩 剑,贾志伟

(1济宁市皮肤病防治院院部·山东 济宁 272000;2山东第一医科大学附属皮肤病医院药物研究室·山东 济南 250022)

皮肤瘙痒症是皮肤科临床常见病,女性多于男性,主要特点为皮肤瘙痒但无原发性损害,经搔抓易于继发抓痕、血痂、皮肤肥厚以及苔藓样改变。皮肤瘙痒症的确切发病机制至今尚未完全阐明,原因通常为皮肤源性、系统疾病、神经源性及精神源性等,与年龄、生理及代谢特点有关;该病虽不致命,但发作时对于患者生活质量产生不良影响,易复发且难治愈。目前,针对该病的治疗方法较多,但效果欠佳,尚无彻底消除该病的特效疗法;中医药治疗该病有较好的疗效[1]。研究显示,炎性因子失衡在皮肤瘙痒症发展过程中有重要作用,多认为瘙痒是由炎性因子各自沿着不同路径激活不同神经元而导致的表征,炎性因子失衡会促进瘙痒症的发生,且不利于临床治疗预后[2]。止痒膏是根据山东省中医药科技计划项目研发的经方制剂;本文对止痒膏治疗皮肤瘙痒症的临床有效性和安全性进行评价,并通过炎性因子TNF-α、IL-22、IL-6表达水平的变化探讨其作用机制。

1 临床资料

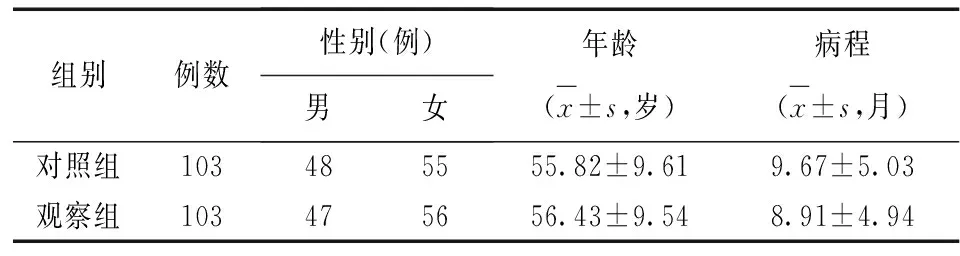

1.1 一般资料 该研究纳入的所有病例均为2020年7月—2022年7月在济宁市皮肤病防治院确诊治疗的患者,共纳入206 例,采用区组随机分配法分为观察组103例与对照组103例。两组患者病程、性别、年龄等基线资料经统计学分析,差异无显著性意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准 西医诊断标准参考文献[2]制定:①全身或局部反复发作的皮肤阵发性瘙痒,每日或几乎每日瘙痒,持续4 周以上;②没有原发性皮肤损害,皮肤干燥、细薄脱屑,可因皮肤瘙痒搔抓,继而致皮肤继发抓痕、血痂、色素沉着以及苔癣样变等改变;③饮食、情绪变化以及外因刺激均可诱发或加重病情。

1.3 纳入标准 1)符合诊断标准;2)入组前2 周内不曾使用过抗组织胺、糖皮质激素等药物和/或其他方法治疗;3)自愿入组参与该方案临床观察;4)年龄在45~75岁。

1.4 排除标准 1)出现继发性皮肤损害,且糜烂、渗出明显者;2)糖尿病、肝胆疾病、慢性肾功能不全、甲状腺功能异常、内脏肿瘤、血液病等疾病引起的皮肤瘙痒者;3)依从性差,不能按治疗方案系统治疗者;4)精神异常或对该治疗方案使用药物过敏者。

2 方法

2.1 治疗方法 对照组给予口服氯雷他定片(正大天晴药业集团股份有限公司生产,批准文号:国药准字H20031112,规格:10 mg)治疗,1日1次,1 次10 mg。观察组在对照组的基础上加外用止痒膏(组成:麻黄、忍冬藤、虎杖、苦参、艾叶、秦艽、茵陈、蛇床子、红花、金银花、荆芥、甘草,由济宁市皮肤病防治院制剂中心制备)治疗,涂于患处,1 日2次。治疗期间,两组患者均停用本治疗方案之外其他相关药物,并嘱患者忌食辛辣、油腻、腥发性食物,忌饮浓茶、咖啡等饮品,避免热烫或冷浴等局部不良因素刺激。两组均在治疗4周后判定临床疗效。

2.2 疗效标准 参照文献[3-5]拟定。①临床痊愈:瘙痒症状完全消失,继发性皮损基本消退,疗效指数≥95%;②显效:瘙痒症状显著减轻,继发性皮损有明显好转,疗效指数在70%~95%;③有效:瘙痒症状减轻,继发性皮损有好转,疗效指数在30%~70%;④无效:瘙痒症状和继发性皮损均无明显好转,疗效指数<30%。疗效指数=[(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分]×100%。

2.3 观察指标

2.3.1 瘙痒评分[3-5](1)瘙痒程度评分:0 分为无瘙痒;1 分为偶尔有瘙痒,但不影响正常生活;2 分为阵发性瘙痒,但影响正常生活,比如影响睡眠;3 分为剧烈持续性瘙痒,严重影响正常生活。(2)瘙痒频率评分:0分为不瘙痒;1 分为每天瘙痒2次以下;2 分为每天瘙痒3~5 次;3 分为每天瘙痒5次以上。(3)搔抓后继发性皮损评分:查体血痂、抓痕与色素沉着,3 项得分之和为继发性皮损积分。①血痂:0 分为没有血痂;1 分为只有少量血痂;2 分为观察到大量血痂;3 分为患处布满血痂。②抓痕:0 分为没有抓痕;1 分为只有少量抓痕;2 分为观察到大量抓痕;3 分为患处布满抓痕。③色素沉着:0 分为没有色素沉着;1 分为只有少量色素沉着且其色淡红;2 分为观察到较多色素沉着且其色呈暗红色;3 分为患处皮肤干燥,色素沉着日久且粗糙。

2.3.2 生活质量评分 采用皮肤病患者生活质量量表(DLQI)[6]对患者进行问卷式调查,调查表包括10 个方面的问题,每一个问题都分无(0 分)、轻度(1 分)、中度(2 分)、重度(3 分)共4 个备选项,DLQI评分值与瘙痒对患者生活质量的影响程度正相关。

2.3.3 血清炎性因子检测 治疗前和治疗4周后,抽取两组患者清晨空腹静脉血5 mL,离心取血清,采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)检测患者外周血清TNF-α(肿瘤坏死因子-α)、IL-6(白细胞介素-6)、IL-22(白细胞介素-22)含量。所有实验操作方法严格遵照试剂盒说明书执行。

2.3.4 不良反应观察 患者均于治疗前、后检查尿常规、便常规、血常规、心电图、肾功能、肝功能,作为安全性评价依据,观察记录治疗期间可能出现的不良反应、以及采取的措施以及转归情况。

2.3.5 复发情况 停药3周后随访1 个月,观察并记录病情复发情况

3 结果

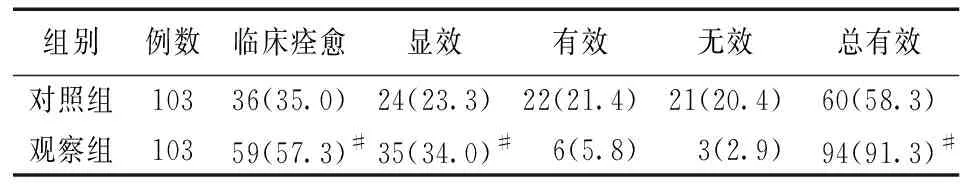

3.1 两组患者临床疗效比较 见表2。

表2 两组患者临床疗效比较[例(%)]

3.2 两组患者治疗前后瘙痒评分及生活质量评分比较 见表3。

表3 两组患者治疗前后病情指标评分比较分)

3.3 两组患者治疗前后血清炎性因子水平比较 见表4。

表4 两组患者治疗前后血清炎性因子水平比较

3.4 两组患者不良反应比较 两组患者在遵照方案治疗期间,都没有出现明显的灼热、皮疹、疼痛等不良反应;治疗前后尿常规、便常规、血常规、心电图、肾功能、肝功能检查都没有发现明显的异常变化;治疗过程中也没有终止及退出病例。

3.5 两组患者复发情况 疗程结束停药3周后随访1个月,对照组临床痊愈36 例复发11 例,观察组临床痊愈59 例复发5 例,复发率分别为30.56%、8.47%。观察组复发率显著低于对照组(P<0.05)。

4 讨论

皮肤瘙痒症是皮肤科临床常见的一种皮肤病,其主要表现为自感瘙痒症状,发作时严重影响患者的生活质量;该病虽无原发性的患处皮肤损害,但随着病程延长和病情加重,常发生继发性的患处皮肤损害,比如血痂、抓痕以及色素沉着、苔藓样变等。到目前为止,对于皮肤瘙痒症发病机制尚未完全阐明,有研究认为该病发展与某些瘙痒介质有关[4-5],如白细胞介素、组胺等等,还与皮肤干燥、皮脂腺体分泌少、皮肤功能衰退以及形态改变等有关。西医治疗该病症常采用抗组胺药、钙剂、维生素C、抗抑郁药、镇静催眠药、局部普鲁卡因封闭、糖皮质激素类药、外用保湿止痒剂等药物治疗,以及光疗、熏蒸疗、矿泉浴等物理疗法,临床特点是在短期内见效快,能迅速缓解症状,但停药后容易复发,且有些药物反复应用也容易产生不良反应。

皮肤瘙痒症属于中医学“风瘙痒”范畴,外治法是临床最常见的中医药疗法之一,主要包括中药外敷法、外洗法、外搽法等,中医药外用在治疗皮肤瘙痒症方面有巨大潜在优势[7]。皮肤瘙痒症成因多为素体虚,肌肤失养,生风生燥,卫外不固,外邪乘虚侵袭,故瘙痒无度。治疗原则宜疏风清热、化湿解毒、杀虫止痒。止痒膏由忍冬藤、麻黄、虎杖、苦参、艾叶、秦艽、茵陈、蛇床子、红花、金银花、荆芥、甘草共12 味中药配伍制成,方中忍冬藤用为君药,清热解毒、疏风通络,《本草纲目》言“治一切风湿气及诸肿毒”,《别录》称“以清热解毒见长”;以麻黄、虎杖、苦参、艾叶、秦艽、茵陈、蛇床子7 味共为臣药,《药品化义》言“麻黄,为发表散邪之药也”,《药性论》言其“治身上毒风顽痹,皮肉不仁”,秦艽为善清湿热、善散风邪之品(《名医别录》);以红花、金银花、荆芥3 味共为佐药。甘草乃药中国老,调和诸药,用为方中使药。

有报告显示,机体免疫相关炎性因子表达水平失衡在皮肤瘙痒症的发展过程及治疗预后中具有重要作用。机体Th1细胞功能降低、Th2细胞功能亢进,导致Th1/Th2动态平衡失衡,引起细胞炎性因子IL-2、IL-6、IL-22及TNF-α、IgE等表达水平升高,且IL-6、IL-22及TNF-α为重要的致痒递质,瘙痒症患者血清IL-6、IL-22及TNF-α表达水平明显增加,因此促进炎性因子恢复动态平衡对皮肤瘙痒症的治疗及预后具有重要意义[4-5]。本文结果显示,治疗后,两组患者肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-22(IL-22)、白细胞介素-6(IL-6)水平均有明显下降,观察组治疗后上述炎性因子水平低于对照组(P<0.05);表明止痒膏在促进皮肤瘙痒症患者炎性因子恢复平衡方面作用更显著。

本文观察结果可见,观察组的临床治愈率、显效率、总有效率均明显优于对照组(P<0.05);治疗后两组患者瘙痒程度、瘙痒频率、继发皮损及生活质量(DLQI)评分与治疗前相比都有明显改善,观察组改善率显著优于对照组(P<0.05);能显著降低炎性因子表达水平;且无明显的不良反应;复发率低;值得临床上推广应用。

综上所述,验方止痒膏治疗皮肤瘙痒症的临床疗效显著,减少复发,其作用机制可能与调节炎性因子动态平衡有关。