来华留学生红色文化认知现状研究

——以井冈山大学为例

2023-11-07贾梦煊

徐 睿,贾梦煊

(1. 宁波大学科学技术学院,浙江 慈溪 315300;2. 广西大学外国语学院,广西 南宁 530000)

红色文化是中国共产党以马克思主义为指导、 带领中国人民在长期的革命实践中积淀形成的特定文化类型, 是中国特色社会主义文化的有机组成部分[1][2][3]。 推动红色文化走出去,向世界展示中华民族最深沉的精神追求, 是新时代中国文化对外传播的重要内容。在各类传播主体中,来华留学生因其与受众同源的独特优势被视为中国文化国际传播的重要力量[4][5]。 “他们既是中国形象的直接接触者, 也是中国形象的直接构建者和传播者”[6],这些兼具求学者、旅行者等多重身份的文化他者如何解读红色文化, 直接关系到马克思主义中国化思想异域传播与建构的实际效果。因此,探讨来华留学生对红色文化的感知体认, 对推动红色文化的精准传播、 提升国际传播效能具有深刻意义。

一、文献综述与问题提出

近年来, 学界关于来华留学生中国文化认知的实证研究呈上升趋势[7][8][9][10]。如高金萍和王纪澎以北京五所高校为例, 从中国文化的整体认知状况、认知渠道、认知体验等层面分析留学生对中国文化的理解,结果发现其文化认知总体较为准确,来华前后对中国文化的认识出现明显变化[5]。王强从物质、观念、行为等维度进行分析,发现该群体较为熟悉中国的物质文化, 但是不太理解中国人的观念和行为准则[11]。 朱佳妮和姚君喜从物质和精神层面考察留学生的中国文化认知特征后指出, 他们对中国的印象主要是以孔子和长城为代表的历史文化[12]。 哈嘉莹和尚晓燕的研究表明,来自“一带一路”沿线地区与国家的留学生对中国物质文化的熟悉程度呈现较为明显的地缘特征[13]。杜修平、李静、叶海燕则另辟蹊径,从汉语水平、性别等因素入手分析留学生的中国文化认知现状,结果发现汉语欠佳和中国朋友较少是造成认知困难的主要原因[14]。此外,还有少数研究聚焦地域文化,如东南亚留学生的闽南文化认知讨论、留学生的满族体育文化或江西本土文化认知分析均属此类[4][15][16]。

总体而言, 学界经过十年左右的探索基本达成以下共识:留学生对中国历史文化评价较高,且较为熟悉相关的文化符号, 来华后对中国文化的认识显著提升。 这些成果对中国文化的国际传播具有重要的参考价值。然而,已有文献大多聚焦宏观的中国文化或狭义的地域文化, 极少有人关注红色文化这种极具中国特色的先进政治文化。 来华留学生作为中国文化的海外传播者, 他们参加过哪些红色活动?如何理解红色文化?他们对红色文化的体悟受哪些因素影响? 这些问题与红色文化的传播积极性和传播效果休戚相关, 亟待引起关注。 为回答上述问题, 本研究以井冈山大学为例, 通过实证方式探讨来华留学生的红色文化认知现状及其影响因素, 以期为推动中国化马克思主义的国际传播提供学理支撑。 本研究聚焦井冈山大学的原因在于该校与中国革命渊源极深,学校位于中国革命摇篮井冈山所在地江西吉安,红色文化底蕴深厚。 主要研究问题如下:

1.井冈山大学留学生对红色文化有何认知?

(1)他们有哪些红色文化体验?

(2)他们是否理解常见的红色符号及其意义?

(3)他们是否掌握基本的中国革命史实或论断?

2.性别等因素是否会对红色文化认知产生显著影响?

二、研究设计

(一)研究对象

参与研究的82 名被试均为井冈山大学留学生,其中女生34 人,男生48 人,平均年龄约为22岁。他们主要来自巴基斯坦、印度、尼泊尔等“一带一路”沿线的7 个国家,绝大多数就读于医学相关专业。大部分被试在井冈山大学学习了1 至4 年,少数4 年以上,其汉语学习时长基本与之相符。

(二)研究方法

本研究主要通过自制的调查问卷收集数据。问卷共计22 个题项,答对1 个选项算1 分,错误不扣分。 单选题1 分,多选题分值大于1 分,满分38 分。 问卷主要围绕留学生在日常生活中可能接触的红色元素进行设计。 问卷设计除著名的革命论断和耳熟能详的红歌外,主要从大学校园、周边红色景区、 吉安市市区等场域选取素材。 内容如下:(1)校园。除校史与校徽外,问卷还涉及校内大面积种植的映山红、 校园文化艺术节、2018 年为庆祝建校六十周年新建的映山红广场与绘制的校园壁画、2020 年为庆祝中国共产党成立100 周年筹建的井冈山精神博物馆。 (2)红色景区。 主要涉及学校附近的著名红色场馆, 如位于井冈山市的井冈山革命博物馆与井冈山革命烈士陵园, 以及位于永新县的三湾改编纪念馆。 (3)吉安市区。 市区的红星路灯、井冈山大桥桥头的四角岗楼、庐陵文化生态园的革命雕塑等常见红色元素均被纳入考量范围。

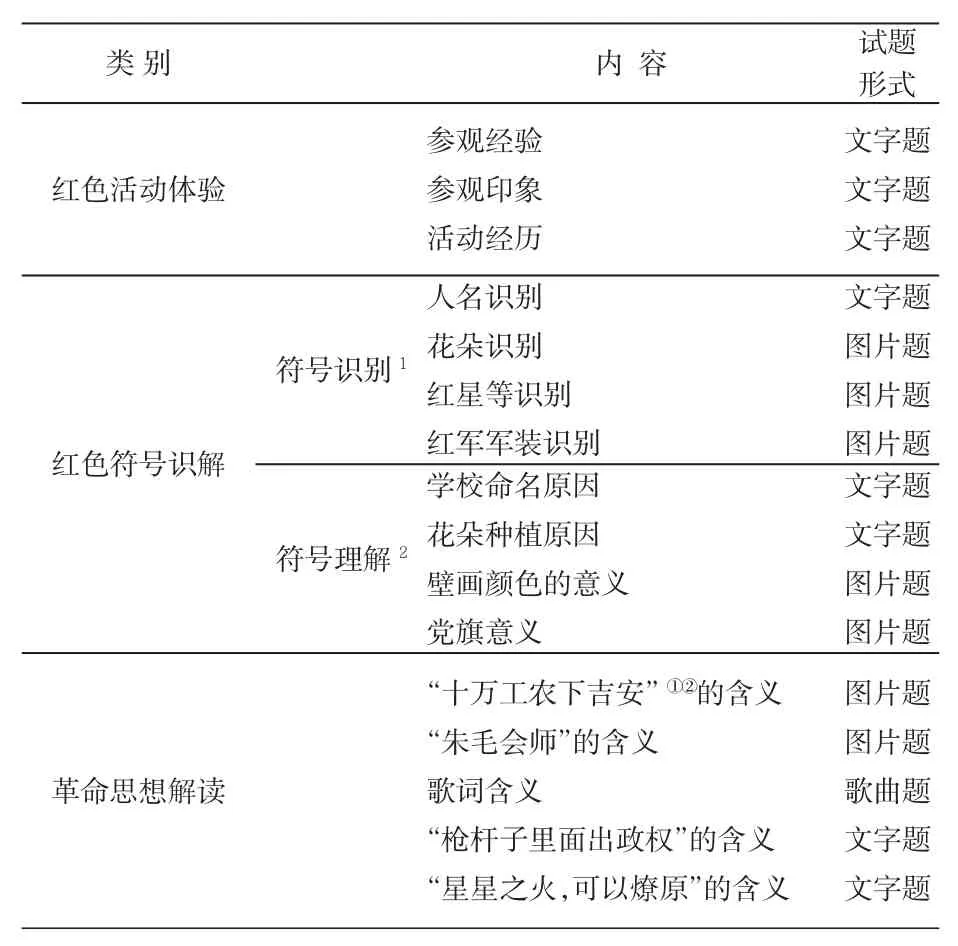

具体来说,除个人情况外,问卷包括红色文化体验、红色符号识解和革命理论解读三大类。红色体验类主要考察红色主题活动的参与经历, 如是否参观过井冈山革命博物馆等红色场馆、 是否参加过学校的映山红文化艺术节。 符号类主要考察能否正确识别红色文化相关符号(如映山红、红星等标志性事物)、是否了解符号意义(如党旗中锤子和镰刀的内涵)。 理论类聚焦革命思想,考察是否掌握朱毛会师等中国革命史实、是否理解“星星之火,可以燎原”等革命论断。 问卷主要内容大致如表1 所示。

表1 红色文化调查问卷主要内容

为便于理解, 本研究根据评估内容分别设计了文字题、图片题、歌曲题等不同题型。 文字题以语言描述为主, 如考查红色文物的内涵时以文字形式列出不同选项; 图片题在文字描述的基础上增加图像,如涉及校徽、军装、博物馆时均附有图片;歌曲题以音频加文字的形式呈现。

(三)研究过程

问卷全部以线上形式发放, 最终回收84 份,其中有效问卷82 份,无效问卷2 份,回收有效率为98%。

(四)数据分析

数据分析主要借助EXCEL 2018 和SPSS 25完成。 EXCEL 用于计算各选项的百分比,SPSS 用于分析性别和留学时长对文化认知的影响, 前者采用独立样本t 检验, 后者采用单因素方差分析(one-way ANOVA),事后检验(post-hoc tests)使用Bonferroni 法。

三、留学生红色文化认知现状及影响因素

留学生的红色文化体验较为丰富, 他们对红色文化有一定认识, 但是对不同红色文化常识的掌握程度不一,对颜色词“红色”的革命意义解读不够全面。就影响因素而言,性别对红色文化的认知影响不大,留学时长对认知效果有一定影响。

(一)红色文化认知现状

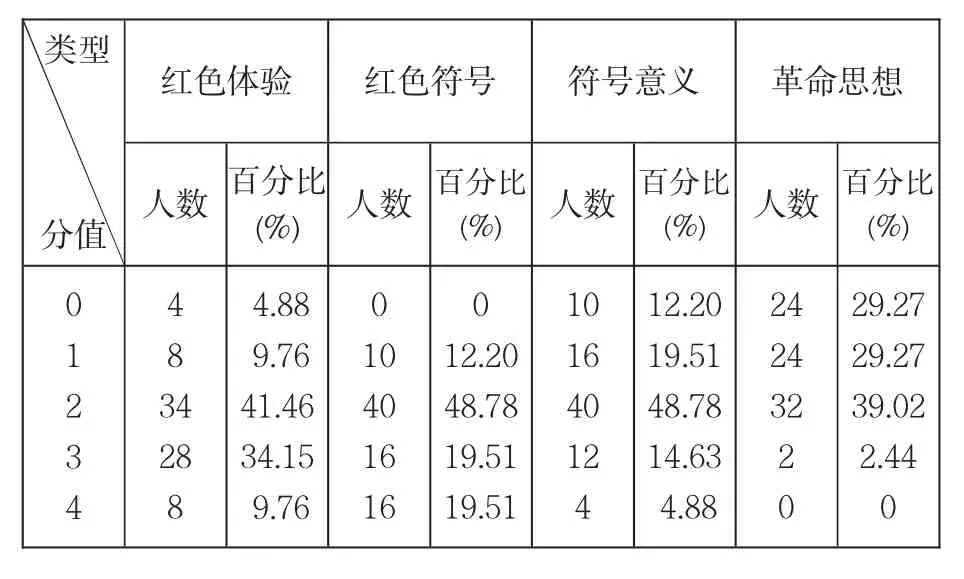

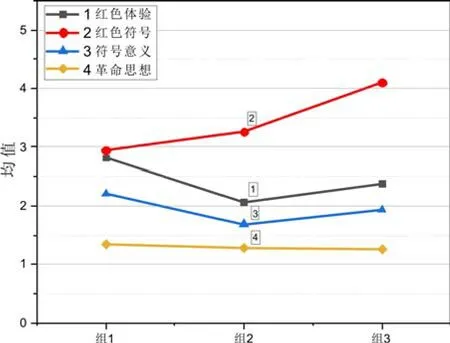

红色文化各亚类型的认知差异见表2, 各亚类型的人群分布见图1。

图1 红色文化各亚类型人群分布图

表2 红色文化认知现状总表

按分值在中位数以上(≥2)的人数占比计算,红色体验类和红色符号类表现最好(分别为85%和88%),其次为符号意义类(68%),革命思想最难掌握(41%)。 下面分项进行说明。

1.红色文化体验

目标群体的红色文化体验较为丰富, 他们参观红色场馆的频次较高,参与红色活动较为积极,但是对红色文物的精神内涵领悟不够透彻。

(1)红色场馆

大部分留学生对红色景点表现出较为浓厚的兴趣, 他们中有90%参观过一处或多处红色场馆。在所有场馆中,位于井冈山景区的井冈山革命博物馆参观人数最多(约60%),其次是学校的井冈山精神博物馆(约1/3),然后是井冈山革命烈士陵园(17%)和三湾改编旧址(10%)。

需要注意的是, 大部分留学生对红色文物印象深刻,但是只有少数能够领会其中的精神内涵。约70%的被试印象最为深刻的是红色文物保存良好、革命历史得以记载,然而只有15%感叹红军不畏牺牲的革命精神或是领悟战争的残酷。

(2)红色活动

井冈山大学每年三月举办“映山红文化艺术节”,艺术节期间组织映山红花卉观赏、映山红主题绘画比赛等活动。 约有1/3 的留学生参加过艺术节, 其中16 人曾欣赏革命主题的文艺表演,5人观看过映山红主题绘画比赛,4 人观赏过映山红,说明部分留学生参与红色活动的积极性较高。被试未参加艺术节的主要原因是不知道活动的存在(44%)或是时间冲突(10%)。 如果宣传得当或是时间允许,艺术节应该会吸引更多参与者。

2.红色符号识解

对大部分留学生而言, 识别红色符号相对容易,理解符号意义有一定难度。

(1)红色符号

留学生既能较好地识别映山红、红星、红军军装等红色符号,也对著名的革命人物有所耳闻。

一方面, 留学生能够识别大部分常见的红色符号。目标群体中一半以上认识映山红,半数能够区分红军军服,1/3 以上知道红星与中国革命有关,接近30%知道井冈山大学的校徽包含红色元素,另有17%知道井冈山大桥桥头的四角岗楼与革命有关。 另一方面,革命人物的知名度较高。 一半以上的被试知道毛泽东,1/4 知道朱德,20%听说过周恩来, 还有1/4 知道井冈山斗争时期的历史人物袁文才、王佐。

(2)符号意义

大部分留学生对红色符号的含义有一定了解, 但是部分个体对符号含义的认识还有较大的提升空间。 如37%的被试知道学校以“井冈山”命名是为了纪念井冈山斗争,46%知道党旗中的锤子、镰刀分别象征工人阶级和农民阶级,但是接近40%对校名和锤子、镰刀的象征意义缺乏概念。与此同时,虽有半数以上的调查对象认识映山红,但是无人知晓这种花卉象征革命精神。 在谈及校园壁画的红色主色调时,24%的被试认为意在纪念革命先烈流血牺牲,22%认为描绘的是怒放的花朵,20%误以为营造的是喜庆的节日氛围, 还有34%表示不清楚颜色寓意。

3.革命思想解读

大多数留学生对中国革命理论或史实有一定认识,但总体认知水平有待提高。

约40%的被试清楚“没有共产党就没有新中国”意为中国共产党领导革命并解放人民、中国共产党的成立为苦难的中国人民带来希望,1/3 理解“星星之火,可以燎原”的深层含义。但在解读群雕《十万工农下吉安》时,仅有10%知道雕塑表现的是中国工农红军在革命群众的配合下攻打吉安,其余20%误以为描绘的是红军长征途经吉安的场景,12%认为是抗日部队转移至吉安,约60%表示不清楚塑像的含义。 与此类似,仅有22%的被试能够理解油画《井冈山会师》的寓意,44%误解为中国共产党成立或长征结束,另有34%表示无法理解。 此外,目标群体中仅有10%能够准确阐释“枪杆子里面出政权”的含义,一半的被试认为这一表述意为“政治文件放在枪里”或“打仗不能没有枪”,另有40%不知其中含义。

(二)红色文化认知的影响因素

不同性别对红色文化的认知差异不大, 但是留学时长对认知效果有一定影响。

1.性别

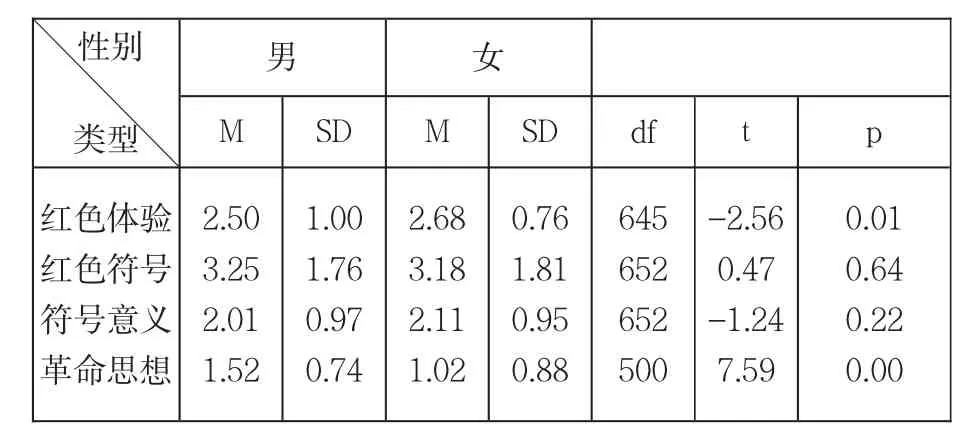

除革命思想外, 男生和女生对红色文化的认识基本相同。 不同性别对红色文化各亚类型的认知差异见表3。

表3 不同性别的红色文化认知差异列表

t 检验表明,男生(M=2.50,SD=1.00)与女生(M=2.68,SD=0.76)的红色文化体验类似,t(645)=-2.56, p>0.01; 男生(M=3.25,SD=1.76) 和女生(M=3.18,SD=1.81)对红色符号的识别差异不大,t(652)=0.47, p>0.01;男生(M=2.01,SD=0.97)和女生(M=2.11,SD=0.95)对符号含义的理解亦基本相同,t(652)=-1.24, p>0.01。 不过男生对革命思想的掌握(M=1.52,SD=0.74)略强于女生(M=1.02,SD=0.88), 二者之间的差异具有统计学上的显著意义,t(500)=7.59,p<0.01,出现这一结果可能是因为男生比女生对政治更感兴趣。

2.留学时长

留学时间越长越容易识别红色符号, 但是红色体验、 符号意义和革命思想的理解能力未出现类似变化。

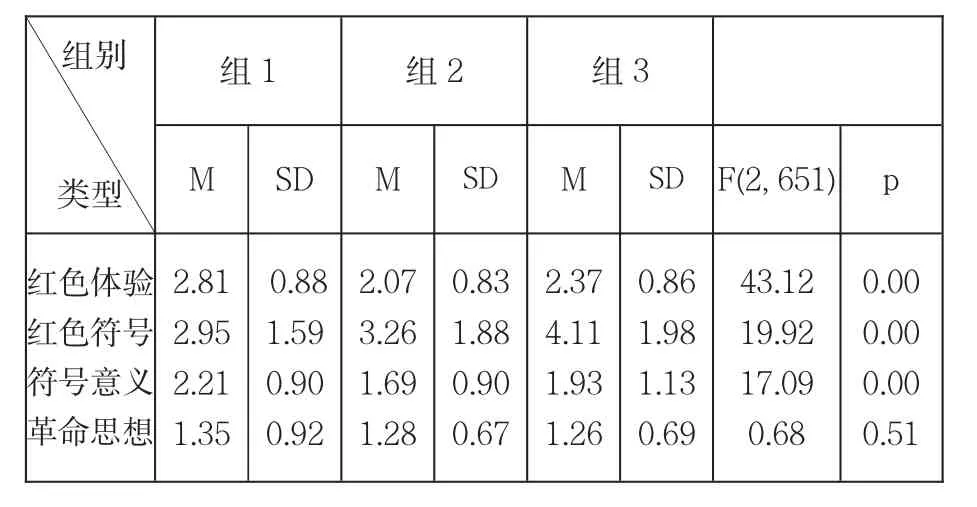

本研究根据留学生在井冈山大学的学习年限将其分为三组:组1(1~2 年)、组2(2~3 年)、组3(3~5 年)。 留学时长对不同类型红色文化认知的影响见表4。

表4 不同时长的红色文化认知差异列表

如上表所示,留学时长对红色符号的识别有显著影响: 留学时间越长, 符号识别能力越强,F(2,651)=19.92, p<0.01。事后检验显示,组3 能够识别的红色符号(M=4.11, SD=1.98)明显多于组2(M=3.26, SD=1.88)和组1(M=2.95, SD=1.59)。不同组别的红色体验出现显著差异, 各组的体验基本呈L 型发展(见图2),F(2,651)=43.12, p<0.01。事后检验表明, 组1 的红色场馆参观经历和红色活动经验 (M=2.81, SD=0.88) 较组2 (M=2.07,SD=0.83)与组3(M=2.37, SD=0.86)更为丰富。 红色符号的理解同样呈L 型发展,各组之间出现显著差异,F(2,651)=17.09, p<0.01。 事后检验表明,组1(M=2.21,SD=0.90)对红色符号的理解最为深刻,且明显优于组2(M=1.69, SD=0.90)。 此外,留学时长对革命思想解读的影响微乎其微, 不同组别对红色思想的掌握一直在低位徘徊,F(2,651)=0.68, p>0.01。红色文化各亚类型的认知变化趋势如图2 所示。

图2 红色文化认知趋势图

四、红色文化认知现状的产生原因

下面就研究结果产生的原因分别进行讨论。

(一)红色文化常识的理解难度

大部分留学生能够识别红星、 红军军装等常见的红色符号,但当涉及符号的深层意义(如校名出处、雕塑或油画的内涵)和革命思想(如“枪杆子里出政权”的含义)时,认知水平有待提高。出现这一现象可能是因为红星等视觉符号较为直观,而了解学校的命名原因需要熟悉校史;理解雕塑《十万工农下吉安》或油画《井冈山会师》需要掌握土地革命时期的革命斗争史或中国人民解放军建军史;掌握“枪杆子里面出政权”等革命论断需要对中国革命史有所涉猎。 与直观形象的视觉符号相比,通过课堂、书籍或视频等途径获取抽象知识的难度更大, 理解相关知识对目标群体的逻辑思维和背景知识要求更高。 因此红色符号比符号意义或理论史实更容易让人接受。 这一发现在一定程度上验证了王强的观点:留学生比较喜欢名胜和美食等直观的文化符号, 但是对具有一定哲学深度的理论和价值观较为陌生[11]。 由于红色符号具有直观性、具象性等特点,目标群体无需进行反复持久的逻辑思考即可感知, 因此较抽象的符号意义和革命思想更易掌握。

需要注意的是,文化符号的内部差异较大,符号的复杂程度可能影响传播效果。调查显示,红色符号越简单,受众的接受度越高。如红星的认知优于四角岗楼,原因在于红星形状简单、特征明显,而四角岗楼包含红旗、毛泽东诗词、党旗等多种元素,承载的信息较为复杂。 换言之,单元素符号识别难度较小,多元素识别难度较大,红色符号自身的复杂度可能影响认知水平。

(二)“红色”革命象征意义的解读

红色是象征革命的经典颜色。根据《汉语大辞典》的释义,“红色”表示革命或政治觉悟高[17]。 汉语语境中的红色与革命密不可分, 从红色政权到“共和国是红色的”, 从中国共产党领导的红军到党旗的颜色,无不表明该词具有浓郁的革命色彩。因此对“红色”象征意义的解读是红色文化认知水平的重要表征之一。

分析显示, 约有1/4 的被试能够准确解读红色的革命象征意义, 知道壁画中的红色是为了纪念革命先烈,这一结论与徐睿的发现不符,后者指出绝大部分留学生不熟悉颜色词在中国革命文化中的象征意义[18]。 研究结果的差异可能和调查对象所在区域、就读院校与文化背景有关。(1)地域。本研究的被试生活在革命老区江西吉安, 当地红色资源富集, 全市拥有以井冈山革命遗址为代表的红色文化遗存973 处、馆藏红色文物2,236 件,红色文化遗存总量占全省的四分之一[19],这为井冈山大学留学生实地参观革命遗址、 接受红色文化洗礼提供了大量的机会。 由于各地红色资源分布不均[20],徐睿的研究对象大多在江浙一带生活学习, 他们能够接触的红色资源不及革命老区丰富, 因此对颜色词引申意义的理解不及本研究的被试透彻。 (2)院校。 本研究的被试就读的井冈山大学坚持以井冈山精神办学, 各种红色元素融入校园文化,如学校大量种植映山红,每年举办“映山红文化艺术节”, 校内建有井冈山精神博物馆,大型音乐舞蹈史诗《井冈山》不定期巡演,学校红色文化育人成效显著[21],长期浸淫其中的留学生很可能对红色的革命属性有着更为深刻的理解。而徐睿的调查对象所在院校的红色文化氛围不及井冈山大学浓郁, 留学生对红色的革命意义不太理解也情有可原。 (3)文化背景。 本研究的被试主要来自尼泊尔、 巴基斯坦和坦桑尼亚等“一带一路”沿线国家,而徐睿的研究对象大多来自英美等国, 被试的文化背景可能对红色文化认知产生影响。这一结论验证了杨越明和藤依舒、任迪和姚君喜的发现: 具有东西方不同背景的民众对中国文化的印象和感知存在较大差异[22][23]。 具体来说,中国与巴基斯坦等“一带一路”沿线国家一直保持睦邻友好的关系:中国与巴基斯坦长期交好,“巴铁”关系深入人心; 中国与尼泊尔是山水相邻的友好邻邦,两国有着上千年的友好交往历史;中国与坦桑尼亚自1964 年建交后长期处于友好关系。来自这些国家的留学生可能对红色文化感觉更为亲切,因此更愿意主动了解,良好的国际关系和这些国家对中国传统文化的整体认同很可能对红色文化认知具有正面的促进作用。 简言之,当地丰富的红色资源、学校的特色定位和良好的国际关系能够在一定程度上有效促进留学生对红色文化的感悟。

值得一提的是, 本研究的被试对红色的理解表现出明显的片段性和波动性, 他们关于抽象的色彩、 负载色彩的实体以及颜色意义的认识尚未彻底融会贯通,符号、实体和意义三者尚未形成有机整体。 研究显示,1/4 左右的被试认为壁画中的红色代表革命,1/5 认为画中的红色表示盛开的花朵,但是无人同时选择这两个选项。 换言之,他们虽然知道红色表示革命, 但是不理解红色的花朵和革命之间的关联。同样,半数以上的留学生能够准确识别映山红, 但是极少有人知道中国人关于这种花卉的隐喻——由烈士鲜血染红的映山红象征红军不服输的坚定信念, 无人知晓学校广植映山红是为了纪念革命先烈。 这一结果意味着目标群体能够独立构建关于“红色-革命”或“红色-花朵”的语义框架,但是“花朵-革命”之间的概念联结尚未形成,“红色、花朵、革命”这三个在汉语中属于同一语义场的语词被单独归类。 这一结果印证了学界关于心理词库的结论: 语言使用者因背景不同,语义网络存在较大差异[24][25]。

简言之, 来华留学生的文化背景和语义网络均异于汉语本族语者, 两类群体关于红色文化的词义聚类存在一定差异。

(三)留学时长对红色文化认知的影响

以往研究认为, 留学经历能够显著提升个体对目标文化的认知或评价[5][23]。本研究的结论有所不同:留学时长虽能促进红色符号的识别,但对红色文化体验、 符号意义理解和革命思想解读的影响各不相同。 这一结论在一定程度上验证了刘文辉和宗世海的发现: 留学生对中国文化的认知不一定和汉语学习时长成正比, 其认知水平提升与否主要取决于认知对象[26]。 不同之处在于刘文辉和宗世海研究中的留学生因为过于熟悉兵马俑等符号导致各年级的认知水平未出现显著差异,而本研究的被试由于难以理解中华民族最深沉的精神追求,对红色思想的认知一直在低位徘徊。下面就留学时长对红色文化各亚类型的影响进行逐一分析。

首先, 目标文化的长期接触有助于红色符号的识别,符号识别能力随着时间的推移稳步提升,如映山红、红星、校徽均为校园生活中常见的红色符号,留学生在井冈山大学的留学时间越长,红色符号接触越多,识别难度越小。

其次, 文化接触虽然在初期有助于留学生对符号意义的理解,但是效果难以持久,目标群体的理解能力并未随着留学时长的增加出现显著变化。 一种可能的解释是留学生刚入学时会通过各种渠道了解红色符号的含义(如留学前查询学校信息、开学典礼上聆听学校介绍等),因此低年级相对熟悉符号意义。 然而相关信息只存储于工作记忆,未进入长时记忆,随着时间的推移他们对红色符号含义的理解不升反降, 即使到了高年级也未能出现显著改善。换言之,临时灌输的知识掌握不够牢固,遗忘的概率较大。

再次,与显性直观的红色符号相比,理解革命思想和革命论断需要专门学习或讲解, 被试在留学期间较少接触相关知识, 即使接受革命教育依然一知半解,因此认知水平一直停滞不前。

此外,红色文化体验和留学时长关系不大,时间越长并不表示参观的红色景点越多或是参加红色活动越积极。 原因可能在于学校会组织新生参观井冈山革命博物馆、 井冈山精神博物馆等红色场馆,高年级类似机会相对较少,学生主动参观的意愿较低,因此低年级的红色体验反而相对丰富。

简言之, 井冈山大学留学生对红色文化这一特殊文化形态的认知呈现多元杂糅的特征: 一方面, 目标群体对红色文化有一定认识且表现出较高的参与度, 其认知模式亦相对明晰——简单符号的识别优于复杂符号的辨识, 直观符号的理解易于抽象意义的解读;另一方面,他们关于红色文化核心概念的词义聚类与汉语本族语者存在一定差异,对深层文化观念的认识亦有待加强,留学时长的增加虽能显著提升红色符号的识别能力,但是对符号意义与革命思想的理解影响不大。 以伽达默尔的“视域融合论”[27]观之,这些来自不同文化背景的个体开始尝试整合他者视域,但“视域融合度”[28]有待提升。 而自我与他者的差异张力唯有在更为频繁的交互参照[29]与文化交融中方能消弭。

五、结论与建议

党的二十大报告明确指出要增强中华文明的传播力影响力, 而习近平总书记在给北京大学等高校留学生的回信中多次肯定该群体在中外文化交流中的桥梁纽带作用,因此,深入剖析红色文化的他者解读是推进中国化时代化的马克思主义国际传播不可或缺的一环。 本文从常见的红色符号和革命论断入手, 探讨来华留学生的红色文化认知现状及其影响因素。结果发现,大部分留学生的红色文化体验相对丰富, 他们较为熟悉红星等常见的红色符号和毛泽东等革命人物, 对中国革命理论或史实亦有一定了解, 但对红色符号的精神内涵和部分革命论断的深层含义较为陌生。 留学时长的增加能够显著提升红色符号的识别能力,但是对红色体验以及符号意义和革命思想的理解影响不大。此外,红色文化呈现的直观性和复杂度对文化认知效果均有不同程度的影响。

基于以上发现, 笔者建议根据留学生的认知水平普及红色文化常识, 例如新生入学时着重介绍校名的由来和学校地理位置的特殊性; 组织游览井冈山精神博物馆等红色景点时根据留学生的认知水平详细讲解相关历史典故或地方文化(如朱毛会师、九打吉安、红色文物背后的故事等);井冈山精神博物馆馆内增加英语解说二维码、 举办线上红色文化知识竞答或文物拼图等活动; 校内的映山红园、 映山红广场等处设置多语标志与简介;校园文化艺术节增设留学生赛道,举办红色文化知识竞答、“我与红色文化”故事赛、红色书画展等活动。

需要承认的是,本研究还存在若干不足:如只进行问卷调查,未对被试进行访谈;研究对象仅为井冈山大学的部分留学生, 研究结论可能存在代表性不足; 横切面研究不足以反映同一群体的认知与心理变化。 未来研究建议在本研究的基础上丰富研究工具,通过(半)结构式访谈和问卷调查结合的方式挖掘留学生关于红色文化的认识;扩大被试范围, 对不同地区不同高校的留学生进行调研,深入探讨不同亚群体的红色文化认知现状;纵向跟踪与横向研究相结合, 勾勒留学生红色文化认知乃至认同的宏观轨迹。