1961—2020 年乌鲁木齐市气候舒适度变化

2023-11-07普宗朝冯志敏张山清王命全张祖莲宋雪菲

普宗朝,冯志敏,张山清,王命全,张祖莲,宋雪菲

(1.乌鲁木齐市气象局,新疆 乌鲁木齐 830002;2.新疆生态气象和卫星遥感中心,新疆 乌鲁木齐 830011;3.新疆兴农网信息中心/新疆农业气象台,新疆 乌鲁木齐 830002;4.新疆教育管理信息中心,新疆 乌鲁木齐 830049)

气候舒适度是评价人类在不同气候条件下舒适感的一项生物气象指标[1],其变化对公众健康[2]、能源消耗[3]、城市规划[4]、旅游休闲[5-6]等社会经济诸多领域有重要影响。因此,近年来有关我国气候舒适度时空变化的研究引起了越来越多学者的关注。李山等[7]和曹云等[8]对我国内陆部分地区年气候舒适期变化的研究表明,其空间分布总体呈现“东南长、西北短”的格局,过去几十年气候舒适期呈明显的增长趋势,但变化幅度存在区域性差异。许善洋等[9]和于昕冉等[10]研究指出,甘肃省气候舒适度的空间分布既有由东南向西北递减的纬度地带性,也存在随海拔高度的升高而降低的垂直地带性特点,1955—2015 年甘肃省气候舒适度总体趋于改善,其中,春、秋季气候舒适度指数显著增大,冬季变化不明显,而夏季则呈减小趋势。马丽君等[11]使用综合气候舒适度指数模型对1958—2007 年中国东部城市气候舒适度时空变化研究发现,高纬度城市气候舒适度指数总体呈增大趋势,而低纬度城市则呈减小趋势,并且随着气候的变暖,气候舒适度减小的城市趋于增多。从上述的研究可以看出,因地理环境和气候背景不同,各地气候舒适度及其变化具有明显的区域和季节性差异。

乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区的首府,全疆政治、经济、文化、科技和交通中心,也是“一带一路”丝绸之路经济带的核心区,气候舒适度对当地社会、经济的发展有重要影响[12-13]。由于地域广阔,地形地貌复杂,气候类型多样,乌鲁木齐市气候舒适度具有明显的区域性差异[12-13]。另外,在全球变暖背景下,近50 多年乌鲁木齐市气候呈明显的“暖湿化”趋势[14-17],这也必将对气候舒适度产生影响。马丽君等[12]、李东等[13]使用乌鲁木齐国家基本气象站单站历史气候资料就1962—2011 年气候舒适度的变化研究表明,受气温升高、降水增多、风速减小的影响,气候舒适度总体趋于改善。但由于选用的站点单一、资料序列较短,因此,其研究结果难以体现全市不同区域气候舒适度的变化[12-13]。因此,本文拟使用乌鲁木齐市及其周边9 个国家气象观测站1961—2020年历史气候数据,对乌鲁木齐市近60 年气候舒适度时空变化特点及其成因进行研究分析,以期为适应气候变化,科学制定乌鲁木齐市城市发展规划,客观评价城市人居环境提供气候学依据。

1 研究区概况

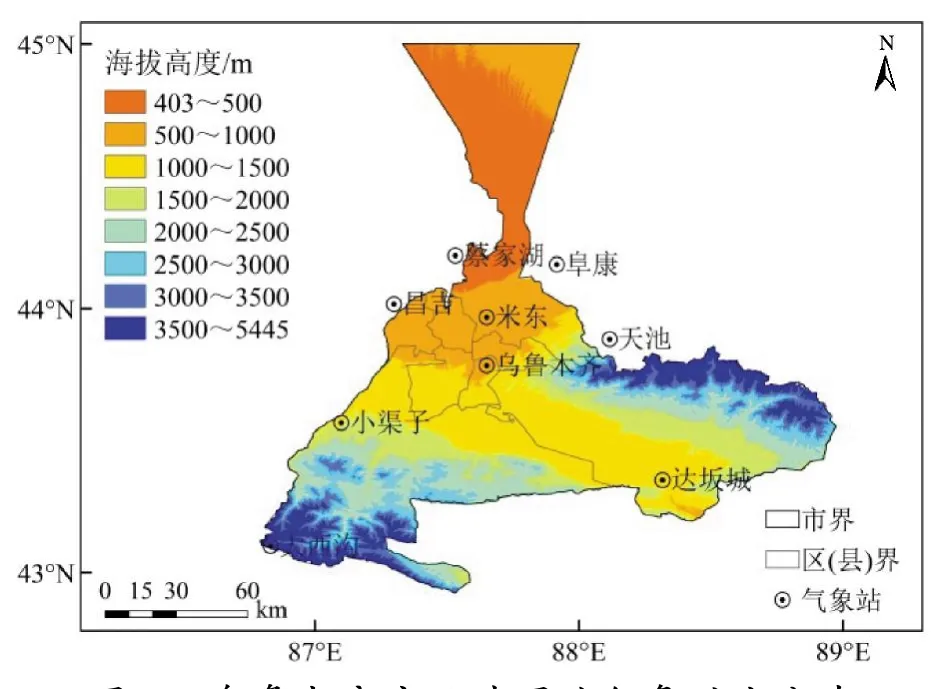

乌鲁木齐市地处中国西北内陆,亚欧大陆腹地,位于新疆中天山北麓、准噶尔盆地南缘,地理坐标86°48′~88°58′E,42°45'~45°00′N,总面积为1.421 6×104km2,地势总体呈南高北低、东高西低的特点(图1)。以海拔高度1 500 m 为界,乌鲁木齐市大致可分为平原和山区两大地貌单元,北部平原属暖温带半干旱区,中部山前倾斜平原和乌拉泊至达坂城山间峡谷地带属中温带半干旱、干旱区,海拔1 500~1 800 m 的低山带为中温带半干旱、半湿润区,1 800~2 500 m 的中山带为寒温带半湿润区,2 500~3 200 m 的亚高山带为亚寒带半湿润区,海拔3 200 m 以上高山带为寒带半湿润区[17-19]。

图1 乌鲁木齐市及其周边气象站点分布

2 资料与方法

2.1 资料来源

乌鲁木齐市气象站点稀疏且分布不均,资料序列较长的只有米东、乌鲁木齐、达坂城、小渠子和大西沟5 站。为提高气候舒适度指数空间插值模拟的精度,本研究将隶属于昌吉回族自治州但紧邻乌鲁木齐市的蔡家湖、昌吉、阜康和天池4 个气象站也列入舒适度指数空间插值模拟的建模站点序列[14-17]。研究区域和气象站点分布见图1,各站气候资料以及乌鲁木齐市1∶50 000 地理信息数据由新疆气象信息中心提供。

2.2 方法

2.2.1 气候舒适度指数的计算

采用综合气候舒适度指数模型计算各站1961—2020 年逐月气候舒适度指数[11-13]:

式中:C 为气候舒适度指数,XTHI、XWEI和XICL分别为温湿指数(THI)、风效指数(WEI)和着衣指数(ICL)的赋值,0.6、0.3、0.1 为各分指数值的权重系数。

温湿指数计算式为:

风效指数计算式为:

着衣指数计算式为:

式(2)~(4)中:THI、WEI和ICL分别为温湿指数、风效指数和着衣指数;t 为平均气温(℃);f 为平均相对湿度(%);v 为平均风速(m·s-1);s 为日照时数(h);α为太阳高度角(°),α=90-φ+δ,φ 为地理纬度(°),δ 为太阳赤纬(°);R 为太阳常数,R=1 385 W·m-2;H 代表人体代谢率的75%,取轻微活动量下的代谢率(116 W·m-2),这时H=87 W·m-2。

春(3—5 月)、夏(6—8 月)、秋(9—11 月)、冬(12 月—次年2 月)季气候舒适度指数取季内各月气候舒适度指数的算术平均值。

舒适度指数C 的取值与气候舒适度的对应关系为:7≤C≤9 为舒适,5≤C<7 为较舒适,3≤C<5为较不舒适,1≤C<3 为不舒适。

2.2.2 气候舒适度指数变化分析

使用线性倾向率[20]研究1961—2020 年气候舒适度指数的变化趋势。另外,将1961—2020 年划分为1961—1990 年(简称前30 a)以及1991—2020年(简称“近30 a”)两个标准期[21],对比分析2 个时期气候舒适度指数的变化。

2.2.3 气候舒适度指数与气候要素的相关性分析

使用相关系数法[20]分析1961—2020 年春、夏、秋、冬季气候舒适度指数与同期平均气温、相对湿度、平均风速、日照时数的相关关系,以信度P=0.05作为相关显著性判别标准。

2.2.4 气候舒适度指数空间插值模拟

采用宏观地理因子的三维二次趋势面与反距离加权残差订正相结合的混合插值法,对气候舒适度指数进行100 m×100 m 栅格点的空间插值模拟[14-17]。

3 结果分析

3.1 气候舒适度指数的年内变化

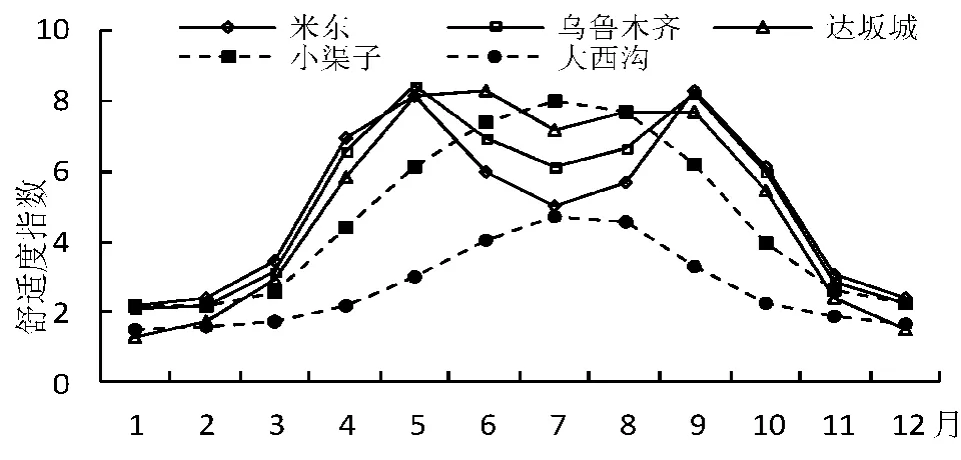

就不同区域气候舒适度指数的年内变化来看(图2),平原地带(米东、乌鲁木齐、达坂城站,下同)呈双峰双谷的“M”型,即1—5 月指数值持续上升,5—7 月转为下降,7—9 月再次回升,9—12 月又快速下降;山区(小渠子、大西沟站,下同)则表现为单峰单谷的“∩”型,即1—7 月舒适度指数持续上升,7月达到峰值后至12 月又持续下降。平原地带春、秋、冬季各站气候舒适度指数相差不大,但夏季指数值随海拔高度的升高而增大;山区中山带(小渠子)全年气候舒适度指数均大于高山带(大西沟),其中,夏半年(4—9 月)偏高尤为明显。

图2 乌鲁木齐市不同区域气候舒适度指数年内变化

3.2 近60 年气候舒适度指数变化

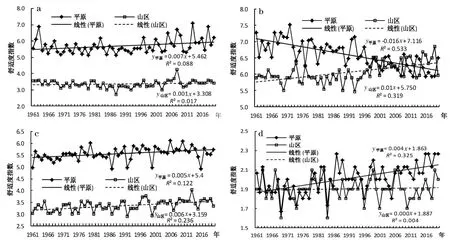

1961—2020 年乌鲁木齐市气候舒适度指数的变化具有明显的区域性和季节性差异。春季平原地带以0.07/10 a 的倾向率显著(P=0.05,下同)增大,山区以0.01/10 a 的倾向率不显著的略增;夏季平原地带以-0.16/10 a 的倾向率显著减小,山区则以0.10/10 a 的倾向率显著增大;秋季平原和山区分别以0.05/10 a、0.06/10 a 的倾向率显著增大;冬季平原地带以0.04/10 a 的倾向率显著增大,但山区无明显变化趋势(图3)。1991—2020 年较1961—1990 年平原地带春、秋、冬季气候舒适度指数分别增大了0.24、0.18 和0.13,夏季减小了0.50;山区春、夏、秋季分别增大了0.08、0.33 和0.19,冬季基本无变化。

图3 1961—2020 年乌鲁木齐市不同区域春(a)、夏(b)、秋(e)、冬(d)季气候舒适度指数变化

3.3 气候舒适度指数变化成因

3.3.1 春季

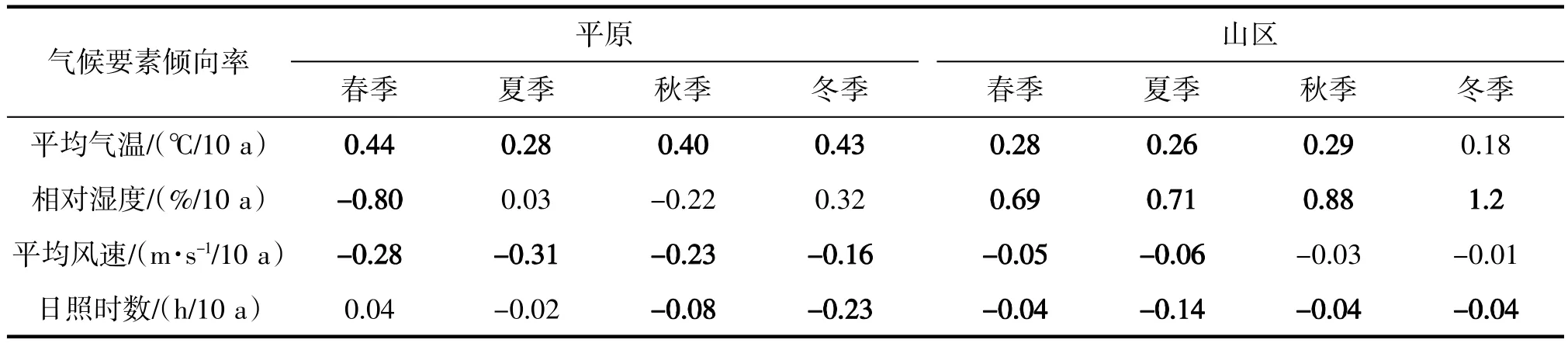

1961—2020 年春季乌鲁木齐市平原和山区气候舒适度指数与同期平均气温、日照时数均呈正相关(表1)。近60 年平原和山区春季平均气温分别以0.44 和0.28 ℃/10 a 的倾向率显著升高(表2),这对气候舒适度的改善具有重要意义;平原地带春季日照时数以0.04 h/10 a 的倾向率增多,对气候舒适度的改善也有积极作用,但山区日照时数以-0.04 h/10 a的倾向率减少,对气候舒适度有一定负面影响。春季平原和山区气候舒适度指数与同期相对湿度和平均风速均呈负相关,这表明空气湿度增大或多风将使人体的“冷”不舒适感增强[2-4],近60 年平原地带春季相对湿度和平均风速分别以-0.80%/10 a和-0.28 m·s-1/10 a 的倾向率显著减小,对气候舒适度的改善有利;但山区相对湿度以0.69%/10 a 的倾向率显著增大,对气候舒适度有一定负面影响。近60 年乌鲁木齐市春季气候变化对舒适度的影响总体利大于弊,其中平原地带的利好作用更为明显(图3a)。

表1 不同区域四季气候舒适度指数与气候要素的相关关系

表2 1961—2020 年乌鲁木齐市不同区域四季气候要素变化倾向率

3.3.2 夏季

1961—2020 年夏季平原地带气候舒适度指数与平均气温呈显著负相关,山区则呈显著正相关(表1)。近60 年来平原和山区夏季平均气温分别以0.28 和0.26 ℃/10 a 的倾向率显著升高(表2),这对夏季炎热的平原地带气候舒适度将产生较明显的负面影响,而对气候冷凉的山区则具有积极作用。平原和山区夏季气候舒适度指数与平均相对湿度的相关性均不显著,因此,尽管近60 年两区域平均相对湿度均不同程度地增大,但对气候舒适度的影响不大。平原地带夏季气候舒适度指数与平均风速呈显著正相关,而山区呈显著负相关,近60 年两区域夏季平均风速分别以-0.31 和-0.06 m·s-1/10 a 的倾向率显著减小,这对平原地带的气候舒适度将产生负面影响,而对山区则具有积极作用。平原和山区夏季气候舒适度指数与日照时数的相关关系均不显著,因此,尽管近60 年两区域夏季日照时数呈现不同程度的减少趋势,但对气候舒适度的影响不大。近60 年乌鲁木齐市夏季气候变化对平原地带气候舒适度总体弊大于利,而山区则利大于弊(图3b)。

3.3.3 秋季

1961—2020 年秋季乌鲁木齐市平原和山区气候舒适度指数与同期平均气温及日照时数均呈正相关(表1)。近60 年来两区域秋季平均气温分别以0.40 和0.29 ℃/10 a 的倾向率显著升高(表2),这对气候舒适度的改善具有积极作用,但日照时数分别以-0.08 和-0.04 h/10 a 的倾向率显著减少对气候舒适度有一定负面影响。平原和山区秋季气候舒适度指数与同期相对湿度和平均风速均呈负相关,平原地带秋季相对湿度和平均风速分别以-0.22%/10 a和-0.23 m·s-1/10 a 的倾向率减小,对气候舒适度有积极影响,但山区相对湿度以0.88%/10 a 的倾向率显著增大,对气候舒适度有一定不利影响。近60 年乌鲁木齐市秋季气候变化对气候舒适度总体利大于弊(图3c)。

3.3.4 冬季

1961—2020 年冬季乌鲁木齐市平原和山区气候舒适度指数与同期平均气温均呈显著正相关(表1)。两区域冬季平均气温分别以0.43 和0.18 ℃/10 a 倾向率升高,对气候舒适度的改善具有积极意义。平原地带冬季气候舒适度指数与相对湿度相关不显著,而山区则呈显著负相关,因此,近60 年平原相对湿度不显著的略增对气候舒适度的影响不大,而山区相对湿度以1.2%/10 a 的倾向率显著增大对气候舒适度有不利影响(表2)。平原和山区冬季气候舒适度指数与同期平均风速均呈显著负相关,近60 年平原地带冬季平均风速以-0.16 m·s-1/10 a 的倾向率显著减小,对气候舒适度较有利,山区平均风速变化不显著,对气候舒适度的影响不大。山区冬季气候舒适度指数与日照时数呈显著正相关,而平原地带相关不显著,因此近60 年两区域冬季日照时数分别以-0.04 和-0.23 h/10 a 的倾向率显著减少,对山区气候舒适度将产生较明显的负面影响,而对平原地带的影响较小。近60 年乌鲁木齐市平原地带冬季气候变化对气候舒适度总体利大于弊,而山区则利弊相当(图3d)。

3.4 气候舒适度指数空间分布及其变化

3.4.1 春季

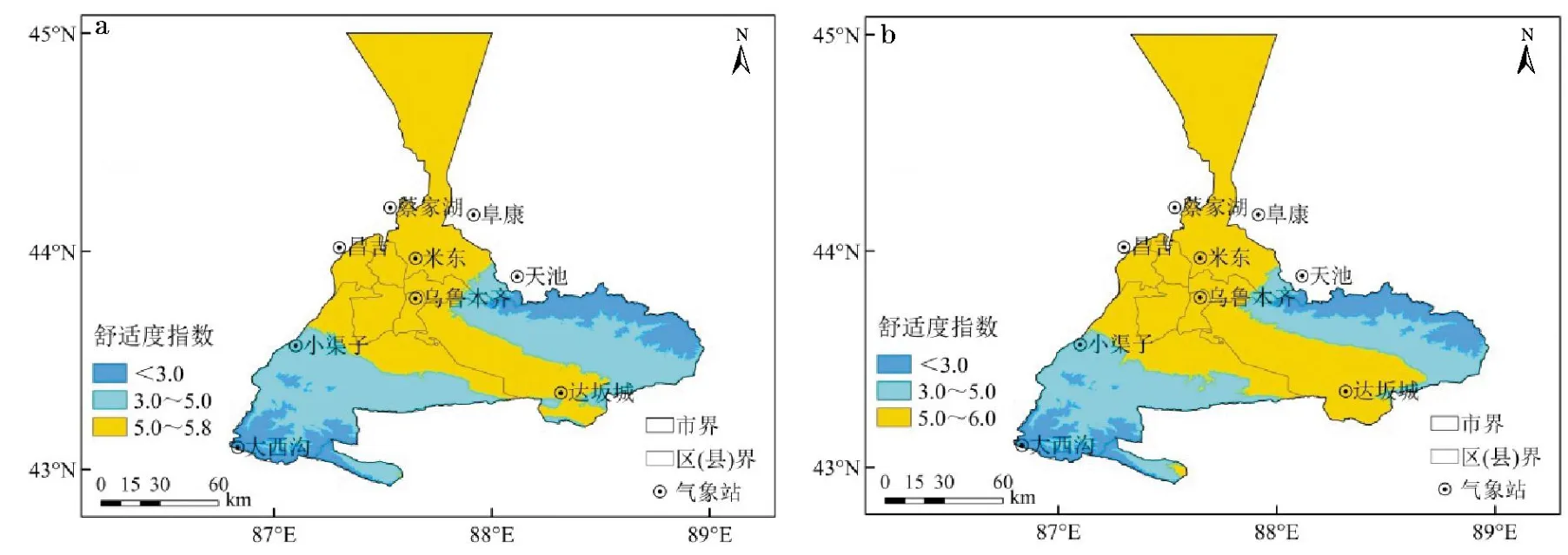

乌鲁木齐市春季气候舒适度指数的空间分布总体呈现随海拔高度的升高而降低的特点(图4)。1961—1990 年海拔1 300 m 以下的中北部平原的舒适度指数为5.0~5.8,属于气候较舒适区,面积为7 528.4 km2,占全市总面积的53.0%;海拔1 300~3 000 m的山前丘陵至亚高山带舒适度指数为3.0~5.0,属于较不舒适区,面积为4 847.1 km2,占比34.1%;海拔3 000 m 以上的高山带舒适度指数在3.0 以下,属于气候不舒适区,面积为1 840.8 km2,占比12.9%;全市春季无舒适度指数7.0 以上的气候舒适区[11-13]。1991—2020年与前30 a 相比,舒适度指数为5.0~6.0 的区域海拔上限升高了约100 m,面积扩大958.9 km2,占比增大6.7%;舒适度指数3.0~5.0 以及3.0 以下的区域整体向高海拔抬升了50~100 m,面积分别缩小了828.0 和130.8 km2,缩小5.8%和0.9%(表3)。

表3 1961—1990 年和1991—2020 年春、夏、秋季各气候舒适度分区面积及其变化

图4 1961—1990 年(a)和1991—2020 年(b)乌鲁木齐市春季气候舒适度指数空间分布

3.4.2 夏季

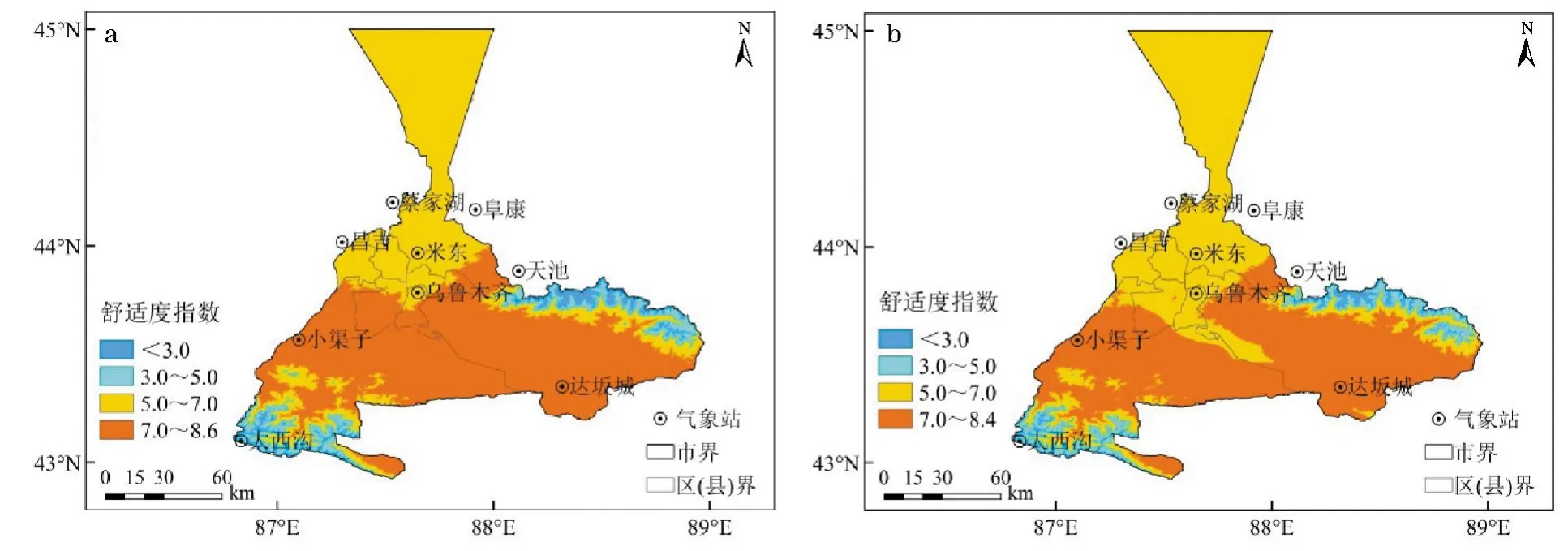

乌鲁木齐市夏季气候舒适度指数空间分布呈现随海拔高度的升高先增后减的特点(图5)。1961—1990 年舒适度指数7.0 以上的舒适区位于海拔1 100~2 500 m 的山前倾斜平原至中山带,其面积为7 391.8 km2,占全市总面积的52.0%;海拔1 100 m 以下的中北部平原以及海拔2 500~3 300 m的亚高山带舒适度指数为5.0~7.0,属气候较舒适区,面积为5 528.3 km2,占比38.9%;海拔3 300~3 800 m 的高山带舒适度指数为3.0~5.0,属于气候较不舒适区,面积为815.7 km2,占比5.7%;海拔3 800 m 以上的高寒地带舒适度指数小于3.0,为不舒适区,面积为480.5 km2,占比3.4%。1991—2020年与前30 a 相比,舒适度指数>7.0 的区域向高海拔抬升了100~150 m,面积减小了514.2 km2,减小3.6%;中北部平原舒适度指数5.0~7.0 区域的海拔上限抬升了100~150 m,面积明显增大,而亚高山带舒适度指数5.0~7.0 的区域则略有减小,受其共同影响,全市舒适度指数5.0~7.0 的面积扩大了717.6 km2,占比增大5.0%;舒适度指数3.0~5.0 以及<3.0 的区域整体向高海拔抬升了50~100 m,面积略有减小(表3)。

图5 1961—1990 年(a)和1991—2020 年(b)乌鲁木齐市夏季气候舒适指数空间分布

3.4.3 秋季

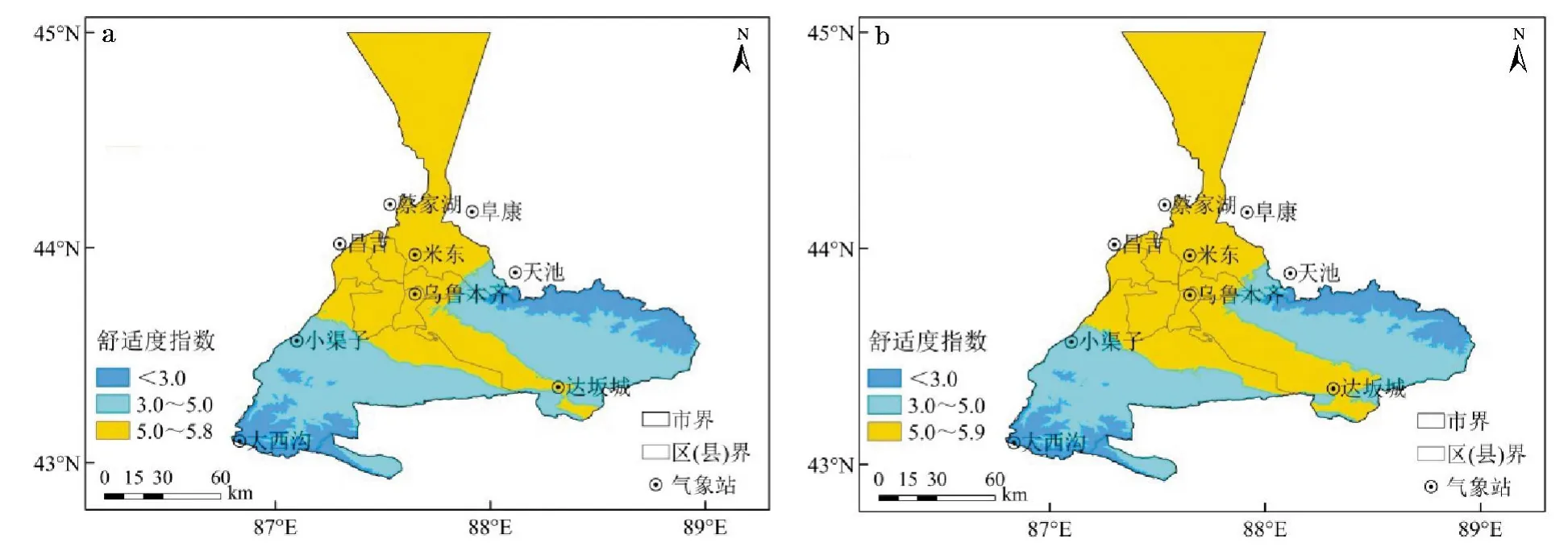

乌鲁木齐市秋季气候舒适度指数的空间分布呈现随海拔高度的升高而减小的特点(图6)。1961—1990 年海拔1 300 m 以下的中北部平原舒适度指数为5.0~5.8,属气候较舒适区,面积为6 571.2 km2,占全市总面积的46.2%;海拔1 300~3 000 m 的山前丘陵至亚高山带舒适度指数为3.0~5.0,属于气候较不舒适区,面积为5 744.1 km2,占比40.4%;海拔3 000 m 以上的高山带舒适指数在3.0 以下,属于气候不舒适区,面积为1 901.1 km2,占比13.4%;全市秋季无舒适度指数7.0 以上的气候舒适区。1991—2020 年较前30 a,中北部平原舒适度指数5.0~5.9区域的海拔上限升高了100~150 m,面积增大929.6 km2,增大6.5%;指数3.0~5.0 以及3.0 以下的区域整体向高海拔抬升了50~100 m,面积分别减小了694.1 和235.5 km2,减小4.9%和1.7%(表3)。

图6 1961—1990 年(a)和1991—2020 年(b)乌鲁木齐市秋季气候舒适指数空间分布

3.4.4 冬季

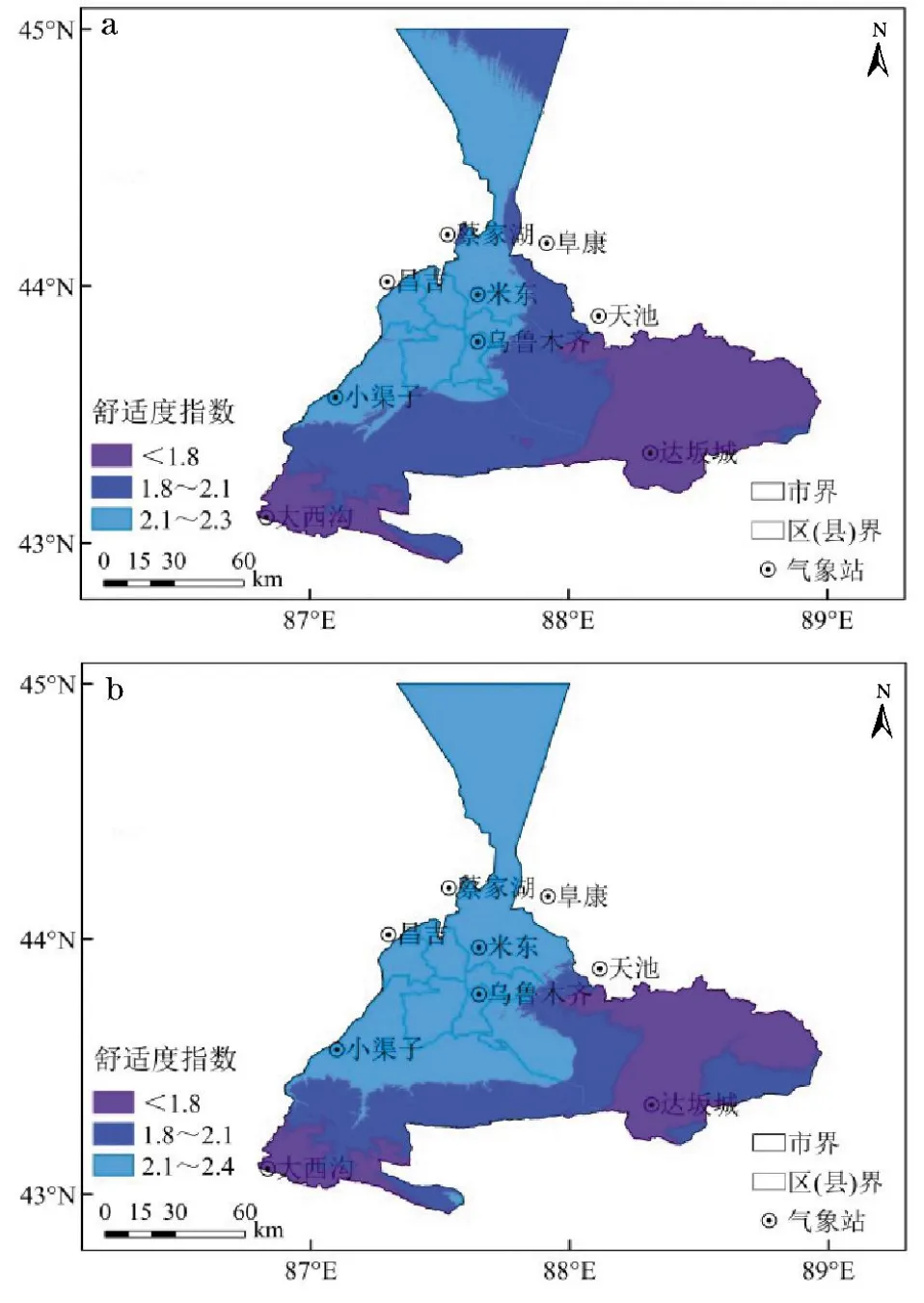

1961—1990 年冬季乌鲁木齐市各地气候舒适度指数均在2.3 以下(图7),属于气候不舒适区[11-13],但舒适度指数仍存在区域性差异,南部和东部高山带以及柴窝堡至达坂城山间谷地舒适度指数<1.8,山前倾斜平原至中山带为1.8~2.1,中西部平原及低山带为2.1~2.3。1991—2020 年较前30 a,舒适度指数为2.1~2.5 的区域明显向东和南部扩张;指数1.8~2.1 的区域向高海拔抬升并压缩了100~150 m;指数<1.8 的区域在山区变化不大,而在达坂城峡谷地带则明显减小。虽如此,全市冬季气候舒适度指数仍在2.5 以下,属于气候不舒适区的状况未发生改变。

图7 1961—1990 年(a)和1991—2020 年(b)乌鲁木齐市冬季气候舒适度指数空间分布

4 讨论

本文对1961—2020 年乌鲁木齐市气候舒适度的变化研究显示,其变化趋势与我国北方多数地区过去几十年“冷不舒适”频次趋于减少、“热不舒适”频次趋于增多的变化大体一致,这表明,以气候变暖为主要特征的全球变化对我国北方地区气候舒适度的影响具有一定的共性[11-13,22]。此外,本研究还定量化分析了气候变化背景下乌鲁木齐市各级气候舒适度分区随季节、地理环境的动态变化规律,可为开展相关气象服务提供理论依据。值得说明的是,影响人体气候舒适度的要素很多,除气温、风速、相对湿度和日照时数[11-13]外,气压以及各类气象灾害也有一定影响[23]。另外,研究区气象站点稀疏,对研究结果的精细化程度也有影响。因此,今后随着气候舒适度指数模型的改进以及各类多源气象数据的应用,有关乌鲁木齐市气候舒适度的研究仍需进一步深入。

5 结论

(1)乌鲁木齐市气候舒适度指数的年内变化,平原地带呈双峰双谷的“M”型,山区则为单峰单谷的“∩”型。

(2)受气温升高、相对湿度增大、风速减小、日照时数减少的综合影响,1961—2020 年乌鲁木齐市平原地带春、秋、冬季气候舒适度指数显著增大,夏季显著减小;山区夏、秋季气候舒适度指数显著增大,冬、春季变化不明显。

(3)1991—2020 年与1961—1990 年相比,春季和秋季平原地带气候较舒适区向高海拔扩大了约950 km2,山区较不舒适区和不舒适区分别减小了694~828 和131~236 km2;夏季平原地带气候较舒适区向高海拔扩大了718 km2,山前倾斜平原至中山带的舒适区减小514.2 km2,高山带较不舒适区和不舒适区略有减小;冬季全市属于气候不舒适区的状况未发生改变。