塔克拉玛干沙漠热力浮尘天气特征初步研究

2023-11-07马明杰蒋聚金杨兴华王文彪崔正南

巩 庆,马明杰,蒋聚金,杨兴华,4*,王文彪,崔正南

(1.塔中气象站,新疆 且末 841900;2.新疆塔克拉玛干沙漠气象国家野外科学观测研究站,新疆 库尔勒 841000;3.巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人工影响天气办公室,新疆 库尔勒 841000;4.山西师范大学地理科学学院,山西 太原 030000;5.亿利资源集团有限公司,北京 100026)

沙尘天气是干旱—半干旱地区常见的灾害性天气之一[1]。根据能见度和风速等气象条件,沙尘天气又被分为沙尘暴、扬沙和浮尘[1-2]。全球沙尘天气高发区主要分布于北非、澳大利亚、北美和中亚[3],我国沙尘天气高发区主要分布在塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠和河西走廊等地区[4]。沙尘天气可导致大量土壤粒子进入大气中,对区域或全球气候、生态环境、人类健康和社会经济等产生重大影响[5-9]。

浮尘天气发生频次远高于沙尘暴和扬沙[4],可导致大量沙尘气溶胶持久滞空,是沙尘气溶胶与全球变化研究中的重要环节[10-11]。如塔里木盆地南缘和田地区的年均浮尘日数可达230.0 d,为沙尘暴和扬沙天气的两倍之多[10-11,12-14]。浮尘天气形成原因是大量的沙尘粒子被输送至大气中后,较细的沙尘粒子滞留空中,导致大气能见度低于10.0 km[1]。研究表明,地表沙尘粒子进入大气的方式主要有动力起沙和热力起沙两种机制[15-16]。动力起沙以风力驱动为主,天气现象可表现为沙尘暴或扬沙;热力起沙即地表热对流将细小的沙尘粒子抬升至大气中,天气现象多表现为晴天,肉眼难以直接观测到起沙过程[15-16]。本研究中,将沙尘气溶胶源于动力起沙,即沙尘暴或扬沙天气发生之后出现的浮尘天气定义为动力浮尘天气;将沙尘气溶胶源于热力起沙的浮尘天气定义为热力浮尘天气。当前,塔里木盆地浮尘天气的研究主要集中在浮尘天气的气候特征[10-11,17-18],浮尘天气气溶胶粒子谱与浓度分布[19-21],浮尘天气形成的影响因子[22]及其对天气与气候[23-24]、生态环境[25]、农业生产[17]、空气质量[26]及人类健康[27]的影响等方面。上述研究均围绕动力浮尘天气开展,热力浮尘天气虽然在观测中常被发现,但是并未引起足够的关注。关于其发生特征、形成过程及形成机制等方面的研究鲜有报道,不利于人们对沙尘气溶胶进入大气后运动轨迹的把握,限制了人们对于浮尘天气的全面认识与理解,更限制了对该种灾害性天气预报预警工作的开展。本研究以塔克拉玛干沙漠腹地塔中为研究区,利用气象站观测记录数据,初步解析热力浮尘天气过程地面气象要素变化及热力浮尘天气月变化、日变化及持续时间等,为进一步认识、研究热力浮尘天气提供参考,为热力浮尘天气的预报预警提供支撑。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

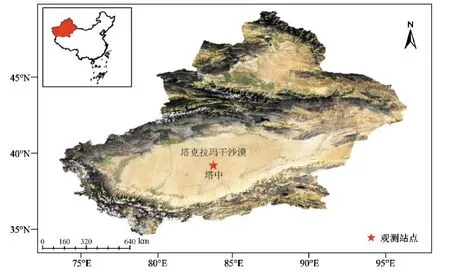

塔克拉玛干沙漠气候干旱、植被稀少,85.0%以上的地区为流沙地表;土壤以风沙土为主[28]。塔克拉玛干沙漠年均沙尘天气日数达105.0 d 以上,是我国沙尘天气的高发中心之一[29]。研究区塔中位于塔克拉玛干沙漠腹地(图1),下垫面裸露,地貌以纵向沙垄与垄间地相间分布为主;地表土壤的粒径集中分布在63.0~250 μm;年均气温约为11.7 ℃,年均降水约27.6 mm,年均蒸发量达3 741.8 mm,年均风速约为2.2 m/s;研究区年平均沙尘暴、扬沙和浮尘天气日数分别为17.0、68.0 和122.0 d,主要发生在春、夏两季[30]。

图1 塔克拉玛干沙漠及研究区塔中位置

1.2 资料与方法

浮尘天气的记录来自塔中气象站2005 年1月—2011 年12 月天气现象记录(塔中气象站2012年1 月1 日以后夜间不再记录天气现象起止时间),包括浮尘天气发生日数、发生及结束时间等;地面气象要素包括气温、气压、水汽压和风速,来自塔中气象站记录的小时地面常规气象观测资料。气象观测规范中以20:00 作为每日分界线[2],本研究中选取24:00 为每日分界线;每日中出现一次或多次浮尘天气现象均记为一个浮尘日。由于热力浮尘天气尚未有明确的界定标准,根据研究区沙尘天气持续时间及低空急流研究成果[11,31-32],本研究规定:当某次浮尘天气发生前3 d 为晴天或无沙尘天气,且期间风速均<6.0 m/s 时,同时若羌和且末站无沙尘天气发生,该次浮尘天气可被认定为一次热力浮尘天气。限定晴天或无沙尘天气时间是为了排除沙尘暴或扬沙天气的影响;限定风速<6.0 m/s(研究区10.0 m 高度起沙风速)是为了排除无沙尘暴或扬沙天气时阵性起沙的影响;限定若羌和且末站无沙尘天气是为了排除低空急流将该区域大气中的沙尘输送至研究区,然后沉降而形成浮尘天气。PM10浓度由美国TEOM1400a 大气颗粒物质量浓度监测仪测量,仪器采样流量为16.17 L/min,观测高度为3.0 m,数据采集频率为5.0 min 一组,文中将其平均为1.0 h 值,对于PM10值为负数及大于20 000.0 μg/m3的异常数据进行剔除。

2 结果分析

2.1 地面气象要素变化

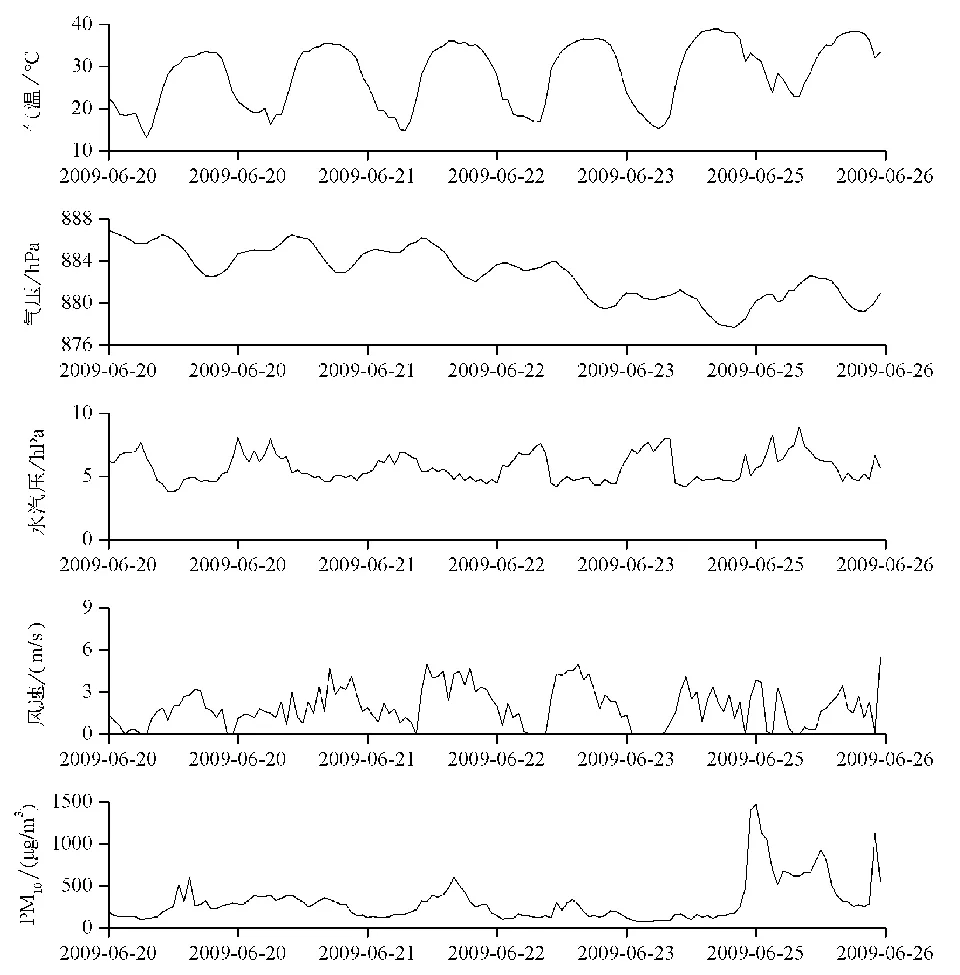

图2 为2009 年6 月24—25 日一次热力浮尘天气过程前后气温、气压、水汽压、风速和PM10的变化。本次浮尘天气发生时段为2009 年6 月24 日23:50—6 月25 日16:04,共计974.0 min。2009 年6月20 日00 时至浮尘天气发生前,研究区无沙尘天气发生,均为晴天或多云天气,且风速维持在较低水平,最大风速仅为5.5 m/s。相对应的PM10浓度也维持在较低水平,92.7%的PM10浓度值<500.0 μg/m3,均值为249.7 μg/m3。本次浮尘天气期间,气温呈现显著的上升趋势。最高气温由6 月20 日的33.6 ℃持续升高至6 月24 日的38.9 °C,温差为5.3 ℃;浮尘天气发生后,6 月25 日最高气温略下降,为38.5 ℃,仍高于6 月20—23 日的最高气温。与气温变化趋势相反,气压呈显著的下降趋势。最高气压由6 月20日的886.9 hPa 持续下降至6 月24 日的881.3 hPa,气压差为5.6 hPa;浮尘天气发生后,6 月25 日最高气压略微上升,为882.6 hPa,仍低于6 月20—23 日的最高气压。浮尘天气发生后,风速仍然维持在较低水平,直至浮尘天气结束,均在4.0 m/s 以下。PM10浓度随着浮尘天气的发生迅速升高,最大值约为1 471.9 μg/m3;浮尘天气结束后PM10浓度值迅速下降,但仍然显著高于发生前的浓度值,说明大气中仍有大量沙尘粒子滞留。

图2 2009 年6 月25 日热力浮尘天气过程地面气象要素变化

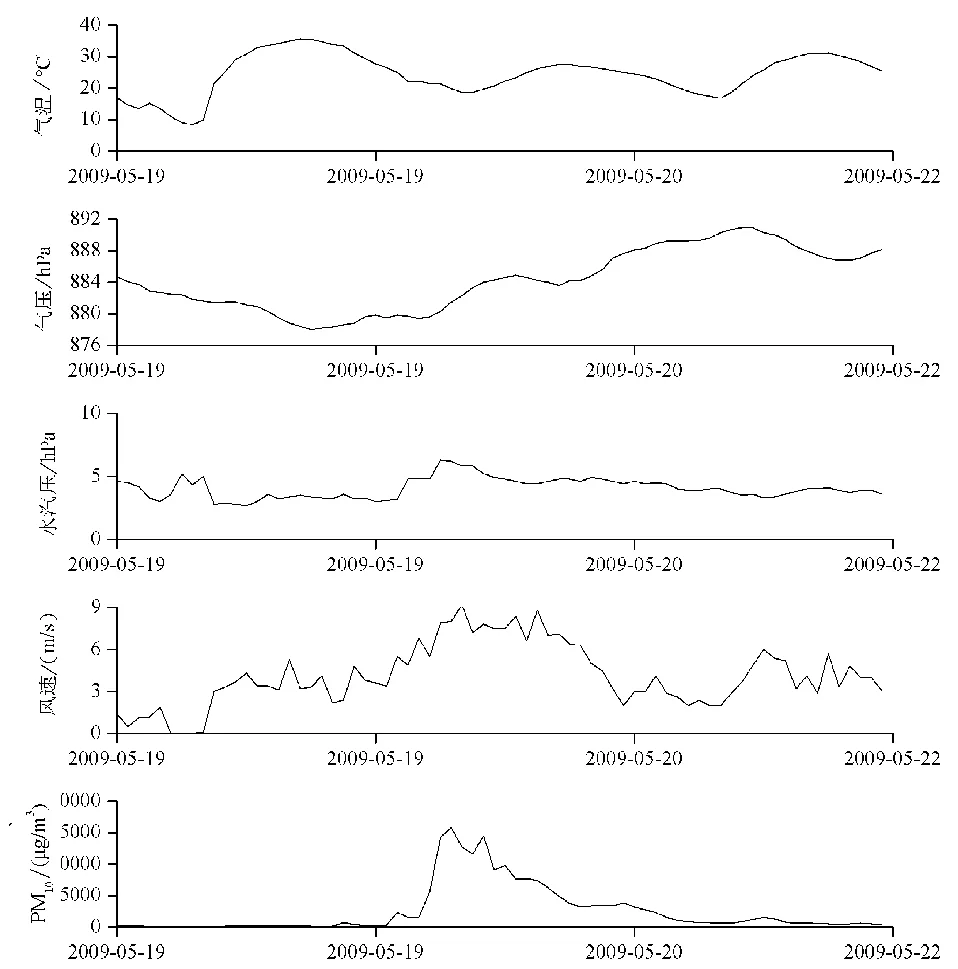

图3 为2009 年5 月19—22 日一次动力浮尘天气过程前后气温、气压、水汽压、风速和PM10的变化。本次浮尘天气发生时段为2009 年5 月20 日21:21—5 月21 日10:33,5 月21 日14:40—5 月22日09:43,共计1 935.0 min。2009 年5 月19 日00:00—20 日01:52 研究区以晴天为主,20 日01:53—21:20为沙尘暴和扬沙天气。与热力浮尘天气不同的是气温和气压在沙尘暴天气发生时存在显著的转折点,如气温在沙尘暴天气发生后总体呈下降趋势,气压则呈持续上升趋势,浮尘天气过程中气温和气压的变化趋势基本不变。水汽压、风速和PM10浓度则经历了晴天到沙尘暴、扬沙天气持续上升,然后到浮尘天气又持续下降的变化趋势。在动力浮尘天气发生期间,PM10浓度均维持在1 000.0~3 000.0 μg/m3,显著高于热力浮尘天气。究其原因,动力起沙过程中起沙量可达100.0 μg/m2·s-1,而热力起沙过程中起沙量基本上维持在30.0 μg/m2·s-1以下,且起沙时长小[16]。

图3 2009 年5 月21 日动力浮尘天气过程地面气象要素变化

2.2 热力浮尘天气月变化

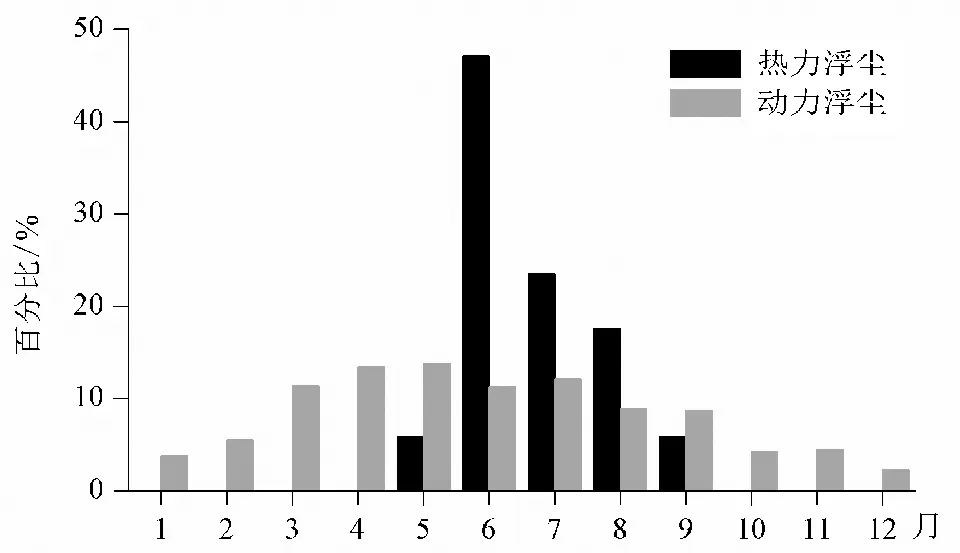

图4 为研究区热力和动力浮尘天气发生频率的月变化。热力浮尘天气仅出现在5—9 月,最大值出现在6 月,占47.1%;其次为7 和8 月,分别占23.5%和17.6%;5 和9 月均仅占5.9%。88.2%的热力浮尘天气发生在夏季,春、秋季次之,冬季无热力浮尘天气。热力起沙主要受地表感热通量的影响,感热通量越大,越利于起沙的发生[16]。研究区夏季太阳辐射较强,感热通量最大,最利于热力起沙的发生[16,33]。研究表明,热力起沙过程向大气中贡献的沙尘气溶胶量可占到全部起沙量的27.0%左右[34]。持续的热力起沙,可使大量细小的沙尘粒子被输送至大气中,有利于浮尘天气的形成。相比于热力浮尘天气,动力浮尘天气在一年中的任何月份均可发生。最大值出现在5 月,为13.8%;最小值出现在12 月,为2.3%。从季节分布看,动力浮尘发生频次从高到低依次为春季、夏季、秋季和冬季,它们分别占到总发生次数的38.6%、32.3%、17.5%和11.6%。动力浮尘天气,作为沙尘暴或扬沙天气的延续,其月变化和季节变化与沙尘暴或扬沙天气基本一致[30]。

图4 热力和动力浮尘天气出现频率的月变化

2.3 热力浮尘日变化

图5 为热力和动力浮尘天气出现频率日变化。除02:00—03:00、04:00—05:00、08:00—10:00 和11:00—21:00 外,其他时刻均有热力浮尘天气发生。其中,92.9%的热力浮尘天气发生在夜间(20:00—08:00),白天(08:00—20:00)仅占7.1%。最大值出现在03:00—04:00,占21.4%,其次为00:00—01:00 和05:00—06:00,均占14.3%。动力浮尘天气全天均可出现,但高值均出现在夜间。动力浮尘天气发生在夜间(20:00—08:00)的比重为72.6%,白天(08:00—20:00)发生比重为27.4%。最高值出现在00:00—01:00,为14.2%,其次为01:00—20:00,占11.9%。虽然沙尘气溶胶源自不同的起沙过程,但是热力和动力浮尘天气的高发时段均出现在夜间,表明其形成条件存在一定的共性。李晓岚等[16]在科尔沁沙地的观测结果表明热力起沙通量变化与感热通量在日变化和月变化上均有很好的一致性。研究区感热通量日变化呈现显著的单峰分布,最大值出现在北京时间16:00,最小值出现在22:00[33]。热力浮尘出现的峰值显著滞后于感热通量的峰值,究其原因,感热通量到达峰值时热力起沙也处于较强过程,大气对流运动强烈,沙尘气溶胶仍以上升运动为主;夜间感热通量降低至最小值后,大气对流运动减弱,沙尘粒子以沉降运动为主,通过一段时间的沉降,积累至近地面,形成浮尘天气。研究区近地层PM10日变化与感热通量日变化具有较好的一致性[35],可在一定程度上佐证上述分析结果。大气边界层结构对于热力和动力浮尘天气的形成及维持具有重要影响。与晴天相比,研究区浮尘天气夜间低空急流较弱,夜间大气边界层平均风速较小,大气湿度却更大(浮尘日为6.4 g/kg,晴日为4.7 g/kg),边界层结构更加稳定[32,36]。对比动力浮尘天气,热力浮尘天气出现的时间更加集中,同时,白天发生频率更低,表明其形成条件比动力浮尘天气更加复杂。

图5 热力和动力浮尘天气出现频率的日变化

2.4 热力浮尘持续时长

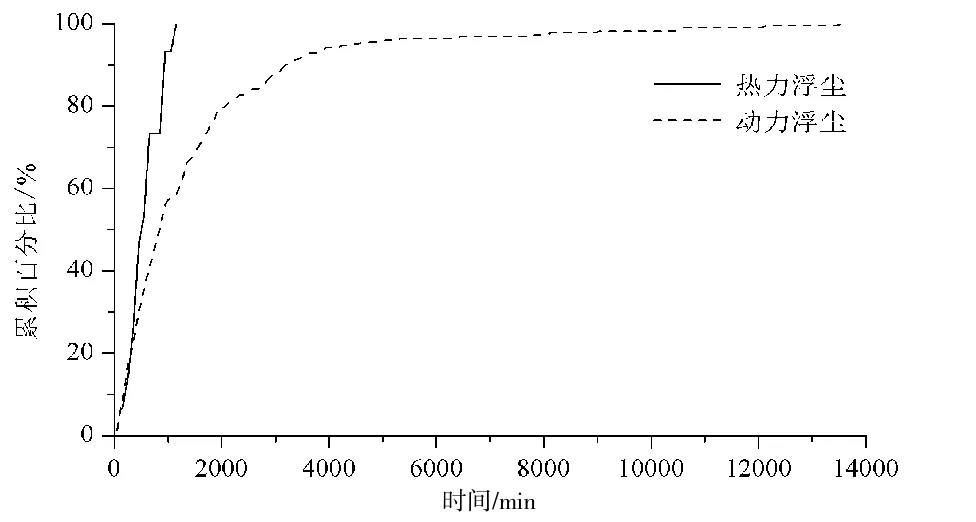

图6 为热力和动力浮尘天气持续时长的累积百分比。热力浮尘天气持续时长均小于1 440.0 min,即持续时长均<1.0 d。热力浮尘天气最长持续时长为1 120.0 min,最短仅为175.0 min,平均为598.5 min;持续时长≤720.0 min 的占73.3%左右,持续时长≤1 000.0 min 的占93.3%。动力浮尘天气持续时长可达13 523.0 min,接近10 d,为热力浮尘天气持续时长的10 倍多;最小为60.0 min,平均为1 522.9 min,为热力浮尘天气的2.5 倍左右,动力浮尘天气持续时长≤720.0 min 的仅占43.1%左右,持续时长≤1 440.0 min 的占67.0%,持续时长≤2 880.0 min 的占86.9%,即研究区绝大部分动力浮尘天气维持时长≤2.0 d。上述结果表明研究区动力浮尘天气发生、维持的条件比热力浮尘天气更具有优势。

图6 热力和动力浮尘天气持续时长累积百分比

3 讨论

前期关于热力浮尘天气的研究工作开展较少,人们对其认识尚浅。如热力浮尘天气在不同沙漠区域的发生特征,包括时空演变规律等尚不清楚,表明热力浮尘天气的研究尚处于起步阶段,未引起相关学者的广泛关注;热力浮尘天气的具体发生过程与机制尚不完全清楚,虽然前期研究表明热力起沙过程是大气中沙尘气溶胶的重要贡献者[16,31],然而热力起沙的强度(持续时长、沙尘气溶胶输送量)与浮尘天气形成之间的关系仍然是未知数;另外,热力起沙向大气中输送的沙尘气溶胶存在沉降和输送过程,如塔克拉玛干沙漠出现低空急流发生频率在71.0%~95.0%[37-38],低空急流有助于沙尘气溶胶的传输与扩散,抑制热力浮尘天气的发生,什么样的气象条件才能使大量沙尘气溶胶滞留在大气中,进而形成浮尘天气等科学问题均需深入研究;由于缺乏前期研究基础的支撑,热力浮尘天气的判定条件仍不像动力浮尘天气那样清晰,如何科学、合理地制定一套热力浮尘天气的判定标准仍然是较大的挑战。另外,如何根据现有观测资料与观测手段开展热力浮尘天气的预报预警工作,进而服务社会生产与生活也是学者们需要关注的问题。

4 结论

利用气象站常规地面观测资料,配合PM10浓度观测资料,统计分析了热力浮尘天气发生过程地面气象要素的变化特点、月和日变化及持续时长等特征,并与动力浮尘天气进行了初步比较,结果表明:

(1)热力浮尘天气发生时,地面气象要素存在明显的转折点,而动力浮尘天气的地面气象要素延续了沙尘暴或扬沙天气的特点;由于风速维持在较低水平,热力浮尘天气发生前PM10浓度基本上维持在≤500.0 μg/m3的水平,显著低于动力浮尘天气;热力浮尘天气过程中,气温呈现显著的上升趋势;气压呈现显著的下降趋势。

(2)月变化方面,热力浮尘天气仅出现在5—9月,最大值出现在6 月,占47.1%;其次为7 和8 月,分别占比23.5%和17.6%。日变化方面,92.9%的热力浮尘天气发生在夜间(20:00—08:00)。最大值出现在03:00—04:00,占21.4%。

(3)热力浮尘天气持续时长均<1.0 d,最长持续时长为1 120.0 min,最短仅为175.0 min,平均为598.5 min;73.3%的热力浮尘天气持续时长≤720.0 min,93.3%的持续时长≤1 000.0 min。