两种陆基圆池循环水养殖系统的养殖效果对比分析

2023-11-06黎建斌唐章生杨学明

黎建斌,黄 健,杨 琼,唐章生,杨学明

(1. 广西壮族自治区水产科学研究院,南宁 530021;2. 广西壮族自治区水产引育种中心,南宁 530200)

陆基圆池循环水养殖是一种新型高效的水产养殖模式,是我国水产业的“新生事物”,代表现代渔业的发展方向。该养殖新方式践行绿色发展理念,改变传统池塘养殖模式,使用镀锌钢板和高强PVC苫布建设陆基高位圆形养殖池,具有占地少、构建不受地形地势影响、不破坏土地性质、设施设备安装灵活、收获操作简单等优势[1],被遴选为2021年农业农村部重大引领性技术。但现有的陆基圆池循环水养殖系统存在结构复杂、能耗大、运行成本高,固体排泄物自净能力偏低、养殖密度低、养殖品种相对单一、病害频发等问题,还无法实现如同池塘养殖一般的普及性与广泛性,制约了产业健康快速发展。笔者针对产业发展现状及存在的突出问题,构建了一种投入低、效益高、运行节能的陆基圆池循环水养殖系统及基于该系统的养殖方法,为国内陆基圆池循环水养殖模式的深入研究和推广应用提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 陆基圆池循环水养殖系统构建

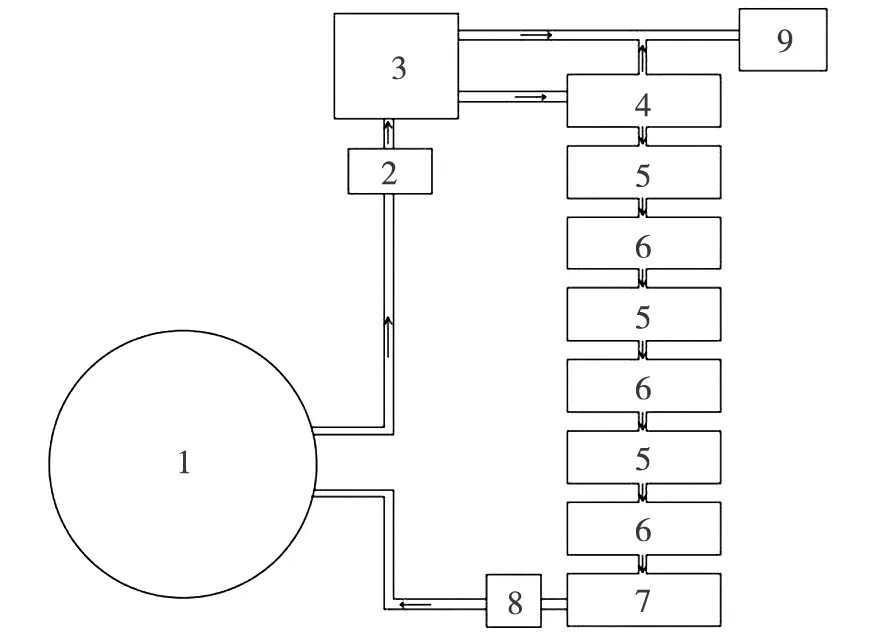

1.1.1 系统基本结构及流程 陆基圆池循环水养殖系统,具体包括圆形养殖池、鱼粪沉淀池、尾水收集池、一级沉淀池、二级沉淀池以及三级生态池几部分,各功能区面积比例为(1~6)∶1∶1∶1∶1∶(0.5~4),优选为4∶1∶1∶1∶1∶2,通过管道依次连通形成循环回路(见图1)。

注:1.圆形养殖池 2.鱼粪沉淀池 3.尾水收集池

1.1.2 结构设计

1.1.2.1 圆形养殖池

圆形养殖池使用镀锌钢板和高强PVC帆布建设(见图2),直径6~10 m,优选为8 m,池深1.5~2.5 m,优选为2 m,底部朝中央向下倾斜角度10°~20°,优选为15°,形成漏斗式的底面便于固体废弃物在“茶杯效应”下集中沉淀在池底中心位置[1];圆池之间间隔1~2 m,优选为1.5 m。

注:1为养殖池;2为污水提升装置;3为水污分离器;4为毛刷处理池;5为微生物处理池;6为水生植物处理池;7为净水消毒池;8为回流提升装置;9为尾水生化处理池。

圆形养殖池设有一个进水口、两个推水器和一个双排污底盘装置;进水口位置在养殖池侧面顶端,进水循环量为10~20 m3/h;两个推水器对称安装在池侧面,距水面1/2或1/3处,24 h保持池内水体处于转动状态;养殖水体转速控制在1~2 m/s,优选为养殖前期1.5 m/s,养殖后期2 m/s;双排污底盘装置,鱼粪、尾水分开排放方式;双排污底盘装置在池底中心位置;排粪管口直径为20~30 cm,饲喂完0.5~1.5 h后进行底排粪,每次排粪时间为30~60 s,鱼粪经排污管道直接排入鱼粪沉淀池(排粪管道设有控制开关),沉淀后表层污水会同尾水进行深度净化后返回养殖池循环利用,余下鱼粪经固液分离或自然干燥后应用微生物发酵剂生产生物肥用于农作物种植;尾水排放管位于圆池中心,低于池面20~30 cm,管口直径为30~40 cm,设有防逃网,尾水经排放管直接排入尾水收集池。

圆形养殖池内还安装有增氧设备,增氧设备根据养殖池水容积大小配备风机,进气量不低于30 m3/h,进气管由排空阀、PVC/PPR管连接,池内配溶解氧探头,保证池内水体溶氧在5~8 mg/L。

1.1.2.2 鱼粪沉淀池

鱼粪沉淀池采用砖砌水泥抹面结构,上部为内空的圆柱型,下部为内空的圆锥型,上部的直径为4~12 m,深度为2~3 m,下部的深度为1~2 m;鱼粪沉淀池的池顶低于养殖池体底部1~2 m,优选为1.5 m。

鱼粪沉淀池还设置有尾水排出口和粪便排出口,尾水排出口通过管道与尾水收集池连通,在鱼粪沉淀池中沉淀后的表层污水会通过尾水排出口进行尾水收集池,同尾水进行深度净化后返回养殖池循环利用;粪便排出口是用于排出鱼粪沉淀池中沉淀剩余的鱼粪,排出后的鱼粪经固液分离或自然干燥后应用微生物发酵剂生产生物肥用于农作物种植。

1.1.2.3 尾水收集池尾水收集池的池顶低于养殖池体底部1~2 m,优选为1.5 m;所述尾水收集池采用砖砌水泥抹面,池深1~2 m,优选为1.5 m。

1.1.2.4 一级沉淀池、二级沉淀池、三级生态池

一级沉淀池、二级沉淀池、三级生态池三个池呈阶梯高低排列,间距没有特殊限定,三个池池底高度依次降低,依次递减0.2~0.4 m,优选为0.3 m。

一级沉淀池和二级沉淀池采用砖砌水泥抹面,三级生态池为土塘,三个池的深度为1~2 m,优选为1.5 m,面积比为1∶1∶2;一级沉淀池和二级沉淀池中挂满毛刷,水面布满水葫芦,以阻挡大粒径颗粒和吸收水中氮、磷,完成沉淀过程;三级生态池塘为鱼菜共养模式,放养滤食性鱼类和水面放置蔬菜种植浮板种植蔬菜,放养的滤食性鱼类优选为鲢鳙鱼,放养密度优选为4~6尾/m3,放养比例优选为3∶1,规格1 kg/尾以上;蔬菜种植浮板面积占三级生态池面积的1/(2~3),优选为1/2;种植的蔬菜优选为空心菜,完成深度净化。

1.1.2.5 循环设备循环设备根据圆形养殖池水容积设置功率大小,循环流量为10~20 m3/h;安装材料包括PVC管道、阀门和紧固件;24 h保持循环。

1.1.2.6 增氧设备增氧设备根据养殖池水容积大小配备风机,进气量不低于30 m3/h,进气管由排空阀、PVC/PPR管连接,池内配溶解氧探头,保证池内水体溶氧在5~8 mg/L。

1.2 配套养殖方法

1.2.1 养殖池处理 排干池水,并用高压泵冲洗,清除池底污泥,晾干或曝晒池底3~4 d,得到清洁养殖用池。

1.2.2 养殖用水处理 对养殖用水进行80目滤网过滤,得到清洁养殖用水,在养殖系统中注入所述清洁养殖用水,养殖池注水深度为1.5~2.5 m,优选为1.8 m,并在系统养殖用水中加入0.2‰~2‰的NaCl,优选为1‰。

1.2.3 益生菌附着和接种 苗种放养前5~7 d晴天上午,在系统养殖水体中施用1次益生菌菌剂,施用量为0.3~15 mg/L。

1.2.4 试水 苗种放养前系统需试运行,测试进出水管道、水泵及气泵等是否正常运行;取养殖池原池水进行试水,试水时间不少于24 h,如鱼种活动正常,则可放养。

1.2.5 苗种来源 苗种来源合法并检疫合格,要求体型正常、无病无伤、鳞片和鳍条完整。

1.2.6 投放品种 应投放能摄食膨化配合饲料、适应于高密度集约化养殖的鱼类品种,饲料系数一般应在1.2以下,以经济价值较高品种(如加州鲈、斑鳢、黄颡鱼、斑点叉尾鮰)为宜。

1.2.7 苗种消毒 放养前进行鱼体消毒,消毒方法:1%~3%的NaCl水溶液,浸洗5~10 min。

1.2.8 放养规格及密度 苗种放养规格20~50 g以上为宜;放养的密度根据增氧能力和水质调控能力,一般在60~120尾/m3。

1.2.9 分段式饲喂膨化配合饲料、丁酸梭菌和五黄粉 膨化配合饲料饲喂的频率为2~3次/d,每次的饲喂量为鱼体质量的2%~4%;平时预防时,丁酸梭菌的饲喂频率为每隔7~9 d饲喂1次,1次连用3 d,每次丁酸梭菌的饲喂量占每次膨化配合饲料饲喂量的质量百分比为5‰;养殖高温期或发病期,五黄粉的饲喂频率为每隔5~7 d用药一次,1次连用3 d,每次五黄粉的饲喂量占每次膨化配合饲料饲喂量的质量百分比为5‰。

1.2.10 养殖前期调水 种苗入池后,每日施用1次益生菌菌剂,每次施用量为0.5~30 mg/L,连续泼洒3~5 d,至水体透明度为0.5~0.6 m[2]。

1.2.11 养殖中后期调水 种苗入池后30 d后,在养殖池中施用过硫酸氢钾复合盐片,间隔10~14 h后施用益生菌菌剂;过硫酸氢钾复合盐片的施用频率为每2~3 d施用一次,每次的施用量为1 mg/L;益生菌菌剂的施用频率独立为每2~3 d施用一次,每次的施用量为1~60 mg/L[3]。

1.2.12 排粪与循环 饲喂完0.5~1.5 h后进行底排粪1次,每次排粪时间为30~60 s,养殖水体要24 h保持循环;养殖期间不换水,仅从系统外补充相应百分含量的新水;养殖水体全天24 h保持循环;增氧机全天24 h运行,保持溶解氧在5~8 mg/L。

1.2.13 收获 依据气候、规格、市场价格、水体状况适时捕获。

2 养殖应用试验

本试验于2021年4月16日至2021年11月19日,在广西瑞雪鸿祥科技有限公司良凤江养殖基地进行,试验设试验组和对照组。

2.1 试验组

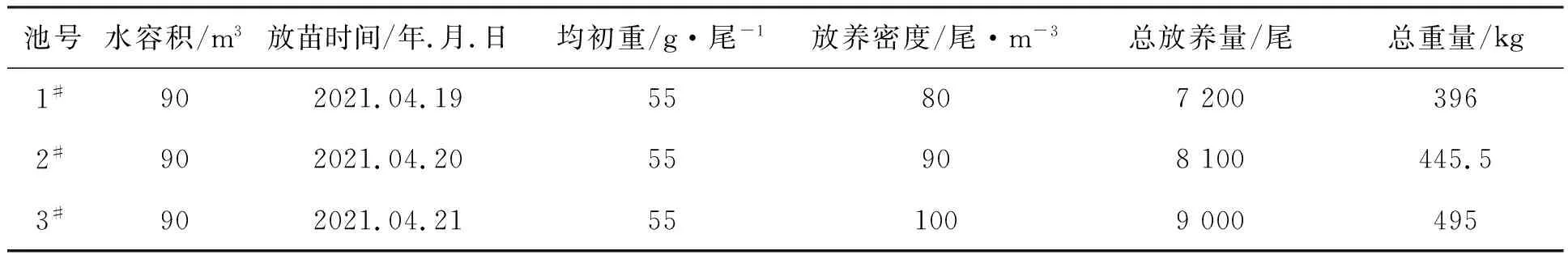

2.1.1 本文构建的一种陆基圆池循环水养殖系统 养殖系统见图1,试验组选择圆形养殖池3个(编号1#、2#、3#);加州鲈苗种初始放养情况见表1。

表1 苗种初始放养情况

2.1.2 配套养殖方法

参照步骤1.2.3,施用的益生菌菌剂是沼泽红假单胞菌水剂(有效活菌数≥8×108CFU/mL),施用量为4.5 mg/L。

参照步骤1.2.10,施用的益生菌菌剂是植物乳杆菌水剂(有效活菌数≥2×108CFU/mL,施用量4.5 mg/L)和沼泽红假单胞菌水剂(有效活菌数≥8×108CFU/mL,施用量4.5 mg/L)。

参照步骤1.2.11,施用的益生菌菌剂是枯草芽孢杆菌粉剂(有效活菌数≥100×108CFU/g),施用量为水稀释液0.3 mg/L;施用的过硫酸氢钾复合盐片主要成分为复合单过硫酸氢钾粉和解藻毒素过氧化物,含量规格以复合单过硫酸氢钾粉含量计≥25%,解藻毒素过氧化物含量计≥5%,施用量为1 mg/L。

参照步骤1.2.9添加的丁酸梭菌水剂有效活菌数≥5.0×108CFU/mL,五黄粉主要成分为黄芩、黄柏、大黄、黄连和黄芪等。

养殖7个月后起捕,结果见表3。

2.2 对照组

2.2.1 基地原有陆基循环水水产养殖系统

陆基循环水水产养殖系统见图2,具体包括圆形养殖池、毛刷处理池、微生物处理池、水生植物处理池、净水消毒池及尾水生化处理池,各功能区比例为5∶1∶1∶1∶1∶1。养殖池底部高于其他功能区的池顶1 m。

对照组选择圆形水泥养殖池3个(编号4#、5#、6#),池壁为砖混结构,厚度26 cm以上,直径10 m,池深1.8 m,池底为混凝土净面,保持光滑并向池中心倾斜,呈漏斗状,池体积140 m3,实际水容积120 m3。

毛刷处理池、微生物处理池、水生植物处理池、净水消毒池及尾水生化处理池均为砖混水泥抹面结构,五个池的深度均为1.5 m、体积均为80 m3。

系统使用流程:

A.养殖池1的水体,由底排水管通过污水提升装置2溢流排污,把水提升到污水分离机,水体中的大颗粒物质在此分离沉淀,在排污清洗时排到尾水生化处理池9,做最后净化处理。

B.分离干净的水由管道溢流到毛刷处理池4,其中水体的有害物质由毛刷吸附分离后,将清洗杂质的水排放到尾水生化处理池9处理,将净化后的水排放至生物处理池(交替设置的微生物处理池5和水生植物处理池6;通过设置的微生物处理池5对水体中所含的蛋白质、氨氮、亚硝酸盐进行硝化和反硝化,生成植物所吸收的硝酸盐,再经水生植物处理池6的植物吸收过滤;

C.水体经过生物处理池处理过后,流到净化消毒池,消毒干净的水,由回流提升装置8回流到养殖池1内,继续养鱼,周而复始形成循环过滤,保证养殖池1中水体质量,其中尾水生化处理池9的尾水在处理达标后外排。

2.2.2 配套养殖方法

2.2.2.1 养殖池处理鱼种投放前7 d,用生石灰对养殖池进行全面彻底的消毒。

2.2.2.2 养殖用水处理在养殖系统中注水养殖用水,注水时,用细绢筛过滤有害生物,养殖池注水深度1.5 m。

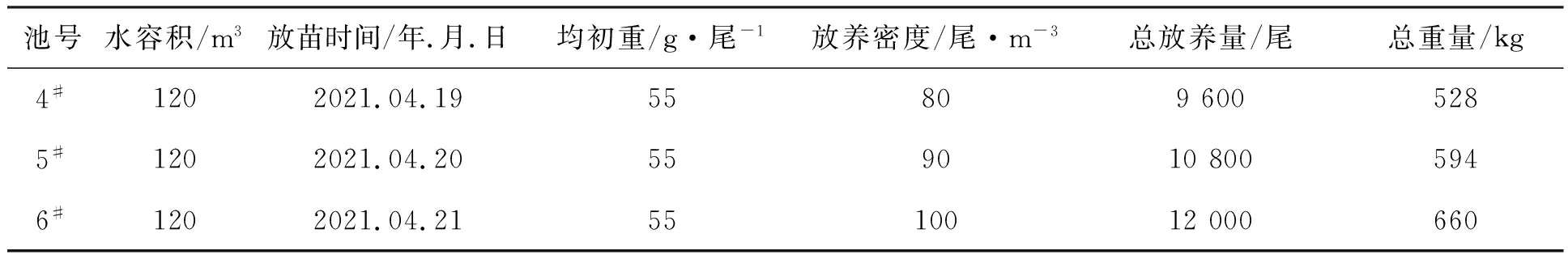

2.2.2.3 放养种苗加州鲈苗种来源合法并检疫合格,要求体型正常、无病无伤、鳞片和鳍条完整,初始放养情况见表2。

表2 初始放养情况

2.2.2.4 饲喂加州鲈鱼膨化配合饲料膨化配合饲料饲喂的频率为2次/d,每次的饲喂量为鱼体质量的2.5%。

2.2.2.5 病害预防定期在饲料中补充保肝护胆产品及免疫增强剂等。

2.2.2.6 水质调控3—5月水深控制在1.3~1.5 m,6—8月逐步调高至1.5~1.8 m,9—11月水深稳定在1.8 m左右。养殖期间不换水,及时补充新水,保持池水清洁。将溶氧控制在6 mg/L以上。高温季节增氧推水机每天开启时间应保持在10 h以上,阴雨闷热天气同时开启微孔增氧机。

2.2.2.7 排污与循环依靠循环水系统的自净作用,每天将池中的粪便和残饵,排入系统中。

2.2.2.8 收获养殖7个月后起捕,结果见表3。

表3 试验组和对照组各养殖池生产性能

3 结果

由表3可以看出,与现有养殖系统及养殖方法相比,经7个月养殖,能使加州鲈养殖成活率提高17.5%,均末重提高34 g/尾,折合产量提高10 kg/m3(总产量是由水容积大小决定的,应用例水容积90 m3,对照例水容积120 m3,没有可比性,故比较折合产量即可),售价提高1元/kg,养殖成本降低3.6元/kg,利润率提高15.93%,折合利润产值提高194元/m3。

4 结论

笔者围绕制约陆基圆池循环水养殖产业发展的瓶颈问题,以节能、降耗为突破口,构建了一种陆基圆池循环水养殖系统,该系统完全摒弃了现有养殖水处理中使用的转鼓微滤机、二氧化碳剥离器、蛋白分离器、集污器等设备;通过池内“茶杯效应”和池外“固液分离”,实现固体粪便、残饵收集率90%;处理后的污水会同尾水经过一级沉淀池、二级沉淀池和三级生态池完成深度净化,高效去除水中氨氮,亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和PO4-P等,养殖尾水循环利用率达90%。并结合基于该系统的养殖方法,实践了一种低能耗、高效率的陆基圆池循环水养殖模式。取得了显著的经济、社会和生态效益,实现了水产养殖尾水低碳高效零污染排放、资源化利用和如同池塘养殖一般的普及性与广泛性,具有极大的市场推广价值。