综合物探方法在路基岩溶探测中的应用

2023-11-05贾忠才何欣凯

贾忠才,何欣凯

(湖南省益常北线高速公路建设开发有限公司,长沙 410083)

随着我国基础设施建设的不断发展,我国的高速公路里程实现了跨越式增加,在公路建设中涉及的地质情况也更加复杂。其中,岩溶地貌对公路建设造成了不可忽视的危害。路基下部岩溶在荷载作用下,会使路基发生不均匀沉降,从而导致地下溶洞顶板的坍塌,造成路基及其附属建筑物的开裂、沉降和坍塌,此外,地下岩溶水活动也会导致路基冒水问题[1-3]。在隧道建设中,岩溶管道易发生突水、突泥现象,增加工程安全隐患[4-5]。如果不及时查明这些不良地质问题,采取相应的处置措施,将严重影响高速公路建设的工程质量,增加了施工风险,使路基的安全性和可靠性得不到强有力的保障,给路基安全造成了一定的安全隐患。

本文试验路段位于湖南某高速K30+700~K30+910 段,沿线地形、地貌复杂,岩溶等不良地质发育。隐伏于地下的不良地质,因其具隐蔽性,且其属自然地质形成,具复杂性,施工前期的工程地质勘察不可能完全将其查明,随着工程深入,不良地质所产生的工程问题隐患逐渐显现,有必要对这些不良地质予以查明。工程地球物理勘探通过观测地下物理场的差异和分布规律来解决工程地质和水文地质问题,具有“透视性”、工作效率高、成本低等优点,因此在工程勘察中得到广泛应用[6-8]。但是由于每种物探方法都具有其局限性,因此合理选取几种物探方法,进行综合物探,与现有的地质资料进行对比,才可以获得更好的地质效果。本文结合已有的地质资料,主要采用探地雷达法和高密度电阻率法2 种物探方法,辅以地质调查法对目标路段进行路基岩溶探测。

1 工程物探方法

1.1 地质雷达工作原理

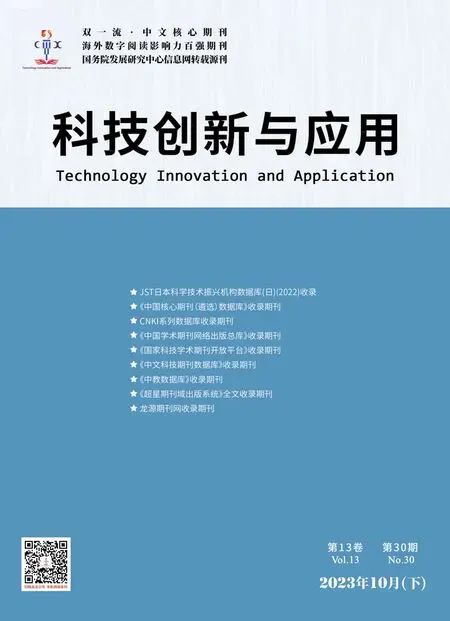

地质雷达是一种高效简便的浅层地球物理探测技术,通过向地下发射高频电磁波短脉冲,地下介质体或介质分界面会将发射的电磁波的部分能量反射回来,通过布设在地表的接收天线接收反射回来的信号,并由主机记录下来。由于地下介质的电性参数具有差异,电磁波在介质中传播时,其路径、电磁波场强度及波形也会发生变化,经过对雷达波场的资料分析处理,根据回波的振幅、波形和频率等运动学和动力学特征来分析地下目标介质的空间位置、电性、结构与几何形态,从而达到探测地下目标物的目的。探地雷达具有操作简单快捷、分辨率高、定位准确等优点,但是由于其发射的是高频电磁波,在提高分辨率的同时牺牲了探测深度。地质雷达的工作原理如图1 所示。

图1 探地雷达工作原理示意图

1.2 高密度电阻率法工作原理

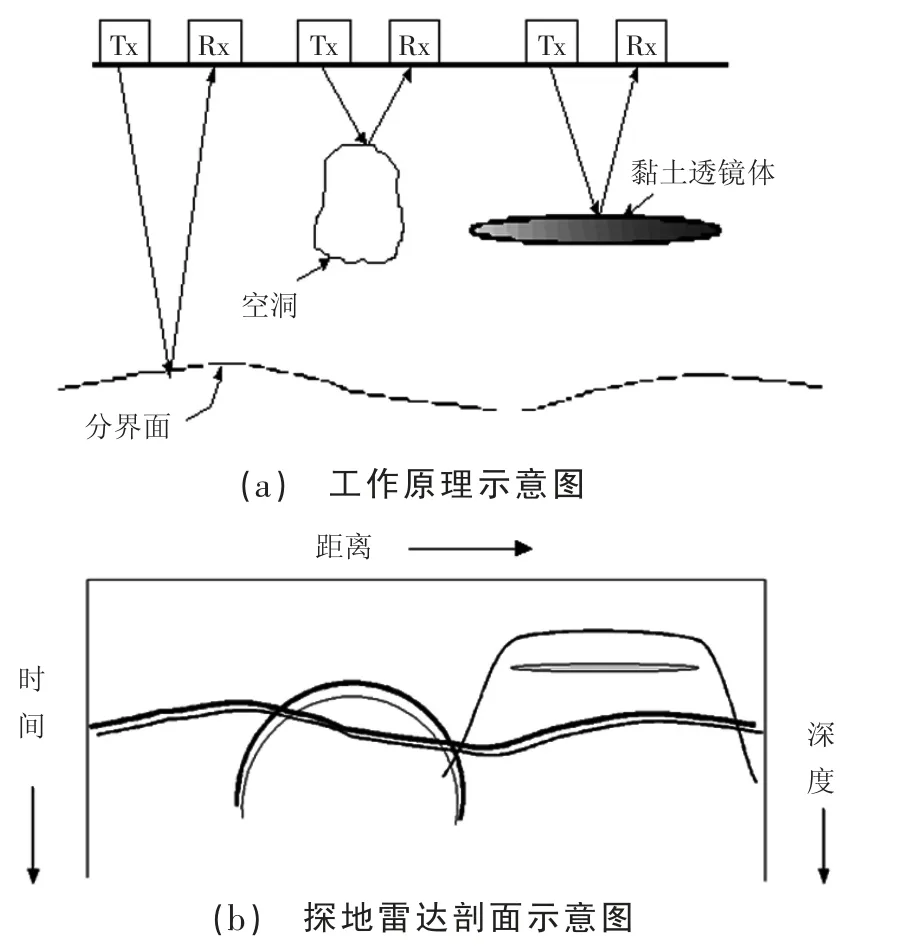

高密度电阻率法是一种阵列勘探方法,是常规电阻率法中的一种,其工作原理与常规电阻率法相同,因为地下不同岩、矿石的电性特征有一定差异,人工建立的地下稳定电场的分布规律也有所不同,高密度电阻率法就是通过观测地下电场的分布规律来解决一系列工程地质问题。

以对称施伦贝歇尔装置为例进行说明,如图2 所示。电极A、B 向地下供电,在电极M、N 处测量两电极的电位,将两电极的电位相减便可得到测量电极间的电位差,从而求出测点的视电阻率。

图2 施伦贝歇尔装置示意图

2 工程应用实例

2.1 工作场地概况

某高速K30+610~K30+910 段路基为填方,岩浅挖段,覆盖层主要为粉质黏土,局部发育薄层透镜体状细砂岩层。基岩主要为泥盆系上统佘田桥组灰岩,为中风化,岩溶发育,以水平发育为主,发育形态一般为溶洞和溶蚀裂隙,少量以溶洞形态发育。一般充填流塑-可塑状粉质黏土及少量碎石。

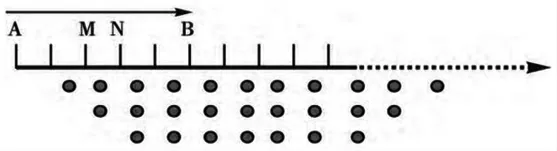

结合物探实施过程中的实际情况,雷达检测共布置8 条测线,高密度电阻率法共布置6 条测线,物探测线的具体情况如图3 所示。

图3 物探测线布置图

2.2 数据采集与数据处理

在数据采集正式开始之前,需要合理分析现场环境,明确探测目标,并进行现场实测试验,确定最优探测参数,可以获取更好的探测效果,以便对成果进行对比分析。

获取的探地雷达实验数据主要通过RADAN 软件进行处理,其他软件进行辅助,通过数字滤波器、褶积、偏移及希尔伯特变换等一系列方法对探测结果进行预处理,压制干扰信号,增强图像质量,进一步分析异常现象。

采集的高密度电法探测数据主要通过RES2DINV软件进行处理:进行数据预处理,剔除突变点,进行平滑处理,选取合适的反演方法,利用RES2DINV 软件进行反演,进行异常分析。

2.3 探测成果解译

2.3.1 探底雷达成果解译

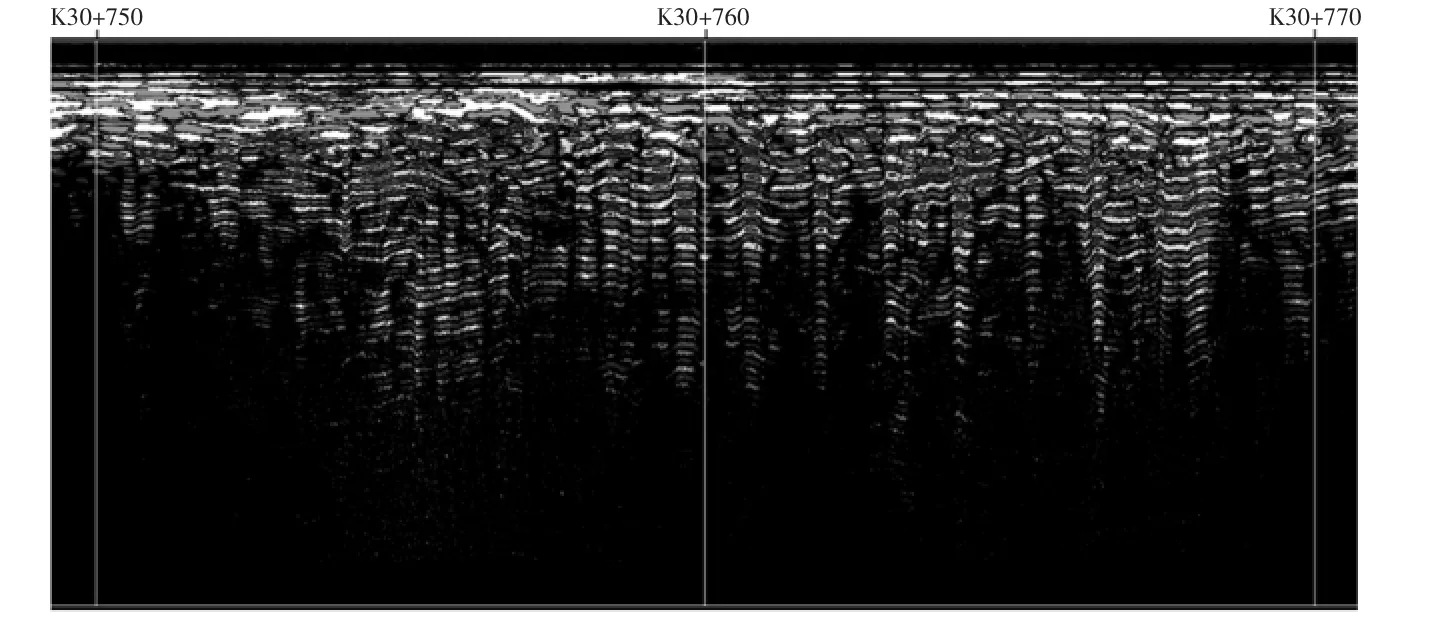

据雷达扫描成图分析可知,8 条雷达测线的解译结果一致,因此截取测线R1—R1′的K30+750~K30+770 m 区段进行说明。由图4 可以看出,局部雷达振幅相对较大,同相轴较连续;结合现场情况推测,在测线探测范围内,无明显反射异常。

图4 测线R1—R1′中K30+750~K30+770 m 区段雷达探测成果图

2.3.2 高密度电法成果解译

图5 为高密度电阻率法数据处理图,结合物探成果剖面与地质资料,对高密度电阻率法探测成果进行解译。产生中低阻响应和小范围低阻响应的区段有测线G1—G1' 的K30+700~K30+750 m 和K30+785~K30+795 m 区段,测线G2—G2'的K30+790~K30+800 m区段,测线G3—G3'的K30+800~K30+820 m 区段,测线G4—G4'的K30+800~K30+850 m 区段,测线G5—G5' 的K30+720~K30+740 m 区段,测线G6—G6' 的K30+810~K30+830 m 区段,推测这些区段岩体较破碎,围岩自稳能力较差,可能发育有节理裂隙、岩溶裂隙。产生中高阻响应和高阻响应的区段测线G2—G2'的K30+618~K30+770 m 和K30+840~K30+902 m 区段,测线G3—G3' 的K30+618~K30+770 m 和K30+840~K30+902 m 区段,测线G4—G4' 的K30+670~K30+770 m 区段,测线G5—G5'的K30+620~K30+720 m区段,测线G6-G6'的K30+620~K30+770 m 区段,推测这些区段岩体较完整,围岩自稳能力较好。

图5 高密度电法测线数据处理成果图

3 结论

1)探测场地路线位于中低山丘陵地貌,根据对物探测线结果归纳、分析,结合地表地质调查,该区覆盖层超过15 m,路基以下15 m 范围内暂未发现土洞及溶洞发育。

2)根据探测现场的环境、探测目的以及地基的深度范围,物探工作选择了合适的测线距离和点距,但是仍然可能遗漏尺度较小的地基岩溶;此外,由于地球物理勘探是以物性参数差异为基础来推测地下介质的尺度、埋深等分布特征,可能会存在误差。