从叙述到专业反思

2023-11-04李颖张雪梅

李颖 张雪梅

课程故事是教师交流课程实践的一种有效载体,如今已被普遍地运用于幼儿教育领域。然而,对于课程故事中具体要包含哪些内容、怎么撰写课程故事,很多教师仍感到困惑。在一次园级课程故事分享会上,张老师讲述了发生在班里的一个课程故事《超级无敌辣辣水》。教师们对这个案例很感兴趣,但听了张老师的分享后也产生了许多疑问:于是,大家就此案例进行了集体研讨,在进行细致的分析、解读并对课程故事进行修改后,课程的样貌逐渐清晰起来。分析、解读案例以及修改课程故事的过程,就是教师参与课程研究的过程。由此,我们梳理、总结了在讲述课程故事的过程中体验到的四重境界。

境界一 课程故事即课程经过:将课程碎片拼凑成课程轮廓

最初,张老师是以PPT的形式在课程故事分享会上向全园教师讲述课程故事《超级无敌辣辣水》的。以下呈现的是她当时汇报的文稿。

4月27日,大班孩子发现,他们种在种植园麦田里的小麦有蚜虫入侵,叶子、麦秆、麦穗上密密麻麻的都是黑色蚜虫。同时,孩子们还在小麦上发现了一些瓢虫和蚂蚁。瓢虫和蚂蚁在麦子上做什么?孩子们观察到一只瓢虫抱住一只蚜虫在吃它,原来瓢虫是来消灭蚜虫的。蚂蚁在麦秆上爬来爬去,好像是在找食物。难道蚂蚁也是来吃小麦的?

蚜虫体形小,繁殖能力很强,族群庞大,会吸食植物汁液,危害力极强。蚜虫没有驱敌的能力,但蚜虫会分泌蜜露引来蚂蚁,蚂蚁就会帮助蚜虫赶走它的天敌——瓢虫。原来,蚂蚁是蚜虫的“保镖”,它们是一伙的。小麦被蚜虫吸干汁液后,叶子和麦秆都枯黄了。剥开麦粒可以发现,麦子还没有成熟。

孩子们想出了一些对付蚜虫的办法:用手捉,用水冲,用棍子捋,用杀虫剂,请小鸟帮忙。可是,孩子们也发现了一些问题。比如,要用手捉完那么多蚜虫,太慢了;用水把小麦上的蚜虫冲走,掉落的蚜虫可能会重新爬上来吃小麦;用棍子捋,一不小心会折断麦秆;用杀虫剂很可能会把瓢虫也杀死。怎么消灭蚜虫才好呢?

孩子们向家长求助,家长从网络上搜索到如下方法:1.把韭菜捣碎取其汁,兑水后对着蚜虫喷洒,可以驱除蚜虫;2.把橘子皮泡水、捣碎,取其汁,兑水后喷洒在有蚜虫的地方,可以防治蚜虫;3.把洗洁精与食用油加水混合,会产生大量泡沫,将其对着蚜虫喷洒,可以让蚜虫窒息死亡;4.把泡过烟丝的水喷洒在有蚜虫的地方,能把蚜虫毒死。孩子们决定试一试这些办法。

4月28日上午,孩子们尝试使用韭菜汁驱除蚜虫,下午去察看,发现小的蚜虫没了,但大的蚜虫还有很多。

4月28日下午,孩子们觉得韭菜汁对驱赶大蚜虫没什么效果,需要重新想办法。用什么办法才能对付大蚜虫呢?有的孩子提议用杀虫剂,但是遭到了反对。大多数孩子想用能消灭蚜虫但不会伤害瓢虫的办法,他们提议用洗洁精。班里就有洗洁精,孩子们决定立刻调制洗洁精水灭蚜虫。

4月29日一早,孩子们去麦田察看用洗洁精水灭蚜虫的效果,发现不少蚜虫死了,但还是有蚜虫没有死。怎么才能把蚜虫全部消灭呢?他们决定试一试把橘子皮、烟丝泡水,调制灭蚜虫水。

使用了由橘子皮、烟丝制成的灭蚜虫水后,孩子们发现连躲在麦穗缝隙里的很多蚜虫都死了,他们觉得效果不错。

“五一”假期后,孩子们发现小麦的叶子上和麦穗里又有蚜虫了。怎么才能彻底消灭蚜虫呢?由于有了之前的驱虫经验,有的孩子提议继续使用橘子皮、烟丝泡水,有的孩子则提出,想研制一种超级厉害的驱虫水。

孩子们再次商议如何对付蚜虫:1.辣椒很辣,吃一口都能喷火,蚜虫要是吃了辣椒水,肯定会被辣死;2.洋葱切起来辣眼睛,如果把洋葱切碎了,拿去辣蚜虫的眼睛,蚜虫会一直流眼泪,就吃不了我们的麦子了;3.生姜的味道也很辣,用生姜水喷蚜虫,蚜虫就会感觉身上很辣;4.大蒜头也很辣,还可以杀死细菌,用它肯定可以杀死蚜虫;5.苦瓜很苦,蚜虫喝了苦瓜水,肯定会苦死……如果把这些味道很冲、很辣、很苦的东西全加在一起,蚜虫是不是就能被全部消灭呢?孩子们照着这个想法配制出了“超级无敌辣辣水”。

自从喷了超级无敌辣辣水后,孩子们每天都去麦田察看,他们发现麦穗里的蚜虫全没了。孩子们说:“超级无敌辣辣水真是消灭蚜虫第一名。”

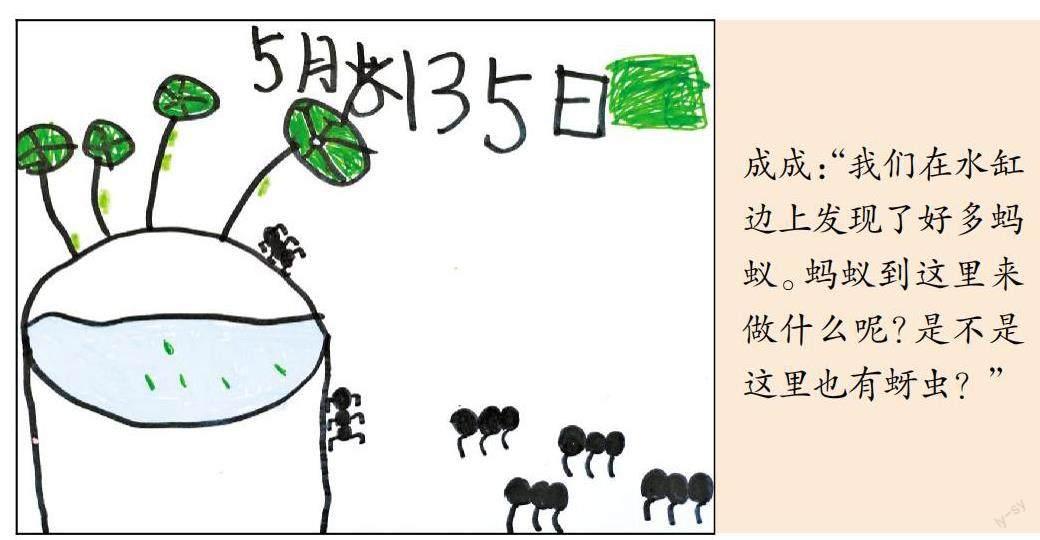

有一天,孩子们无意间在幼儿园小花园养了荷花的水缸边发现了很多蚂蚁。蚂蚁到水缸边来做什么?孩子们沿着蚂蚁的行进路线进行观察,发现荷叶上居然也有很多蚜虫。果然是有蚂蚁的地方就有蚜虫啊!超级无敌辣辣水又登场了。喷洒后,很多蚜虫都死了。

中一班保育老师听说超级无敌辣辣水用来消灭蚜虫很有效,就请我们班的孩子们帮忙去给他们班负责养护的一棵果树喷一喷。后来,孩子们又去帮助其他班级种在自然角的绿植花卉、种在小菜地的蔬菜和保安叔叔种的樱桃树除蚜虫,凡是有蚜虫的地方都可以用我们的超级无敌辣辣水。

在使用超级无敌辣辣水的过程中,孩子们发现它也有缺点,比如喷洒时需要戴好口罩,不然容易辣到自己。为了更加安全地消灭蚜虫,孩子们还在尝试用其他材料代替辣椒,持续研发新的驱虫水。

张老师的PPT图文并茂,生动地讲述了大班幼儿发现麦田里的蚜虫、制作各种驱虫水来拯救小麦等多个事件,展现了幼儿的驱虫试验从失败到成功的曲折过程,使聆听该课程故事的教师们产生了浓厚的兴趣。

然而,听了张老师的分享后,教师们还是有很多疑惑:在发现蚜虫、研制驱虫水的过程中,孩子们的经验从何而来?他们的学习是怎样发生的?哪些孩子为探究活动做出了贡献?教师又给予了怎样的支持和引导?聆听者反馈,这一则课程故事对教师教育行为和孩子经验建构的描述不甚清晰,仅仅让人感知了由诸多课程碎片拼凑而成的课程轮廓。孩子利用生活中的材料配制驱虫水为植物驱虫,这并不是一件多么新奇的事,因此講述这一课程故事的重点应放在活动过程中孩子是如何学习的以及教师是如何给予指导的,从而体现课程的意义和价值所在。参与分享会的教师们表示,希望深入了解该课程中关于孩子的经验建构、教师的支持策略等方面的信息。

分享会结束后,张老师通过回看活动的视频、照片,分析孩子们在活动中的对话、表征,重新梳理孩子们提出的疑问、表达的想法等,尝试进一步在课程轮廓中添加细节,以完善这个课程故事。

境界二 课程故事即课程纪实:在课程轮廓中添加细节

张老师对课程故事《超级无敌辣辣水》做了修改,添加了很多重要细节。下面举例说明前后两稿发生了怎样的变化。

片段一:

片段二:

片段三:

从上面的对比中可以看出,具体呈现孩子们面对问题情境时的对话,能让教师从中获得很多信息,看到每个孩子的探究需要以及在这个活动中的经验成长轨迹。比如,孩子们关注到麦田里同时出现蚜虫、瓢虫、蚂蚁等几种昆虫,以及它们与小麦之间的关系,产生了问题和兴趣,接着呈现出多种求知途径:有的从书籍中寻求答案,有的询问教师或家长,有的提出假设并积极验证;一部分孩子生活经验相对丰富,能在互动中将自己的经验分享给同伴。又如,每个孩子都有独特的视角,有的关注麦田里出现了哪些昆虫、它们在做什么,有的对几种昆虫与小麦之间的关系产生了兴趣,有的调动已有经验寻求驱除蚜虫的对策。

张老师梳理了课程的脉络,在孩子的探究学习和自己的教育行为之间建立联结。她发现,每个孩子的已有经验都不一样,兴趣点也不一样,因而教师需要用不同的方式去指导有不同需求的孩子。

境界三 课程故事即对课程事实的解释:从细节中发现教育关系

通过添加细节,分析不同孩子感兴趣的问题和教师对孩子学习的影响,张老师产生了进一步分析教育关系、完善课程的需求。教研组抓住这个契机,以课程故事《超级无敌辣辣水》为教研素材,组织教师们开展研讨,对活动过程中的教育关系进行了思考。比如,在观察蚜虫时,是所有孩子一致认为蚜虫在吃麦子吗?有没有孩子表达了不同的看法却被教师忽略了?孩子们认定蚜虫是在偷吃麦子、是害虫,是出自他们观察的结果还是他们的猜测又或是人云亦云?孩子之间有怎样的互动?对待出现在麦田里的蚜虫、瓢虫和蚂蚁,不同的孩子有怎样的观点和态度?活动中,教师、家长、同伴的观点或行为对孩子的探究产生了怎样的影响,引发了哪些学习契机,对课程的推进产生了怎样的作用……经过这样的研讨,教师们意识到,在探究活动中,应关注不同孩子的兴趣、需求和学习状态,根据每个孩子的实际情况,给予有针对性的教育指导;孩子之间也在相互影响着,他们共同决定了下一步探究的方向以及课程的走向。

整理、分析孩子在探究活动中的对话和相关作品,可以帮助教师了解孩子的想法,即了解孩子在活动的不同阶段有怎样的认识和思考,知道活动中主意是谁出的、事情是谁做的,他们对课程的推进有怎样的贡献,在这个学习历程中有怎样的进步,等等。为此,张老师整理和罗列了孩子们在探究如何驱除蚜虫的过程中的观察、猜想、试验等相关记录,做了详细的分析。以下举例说明。

比如,张老师共收集到4月27日的记录12份,分析发现:汐汐等2人在记录中描绘了小麦上的黑点(蚜虫),说明蚜虫引起了孩子们的注意;晓晓等7人在记录中关注到小麦与昆虫之间的关系,其中晓晓描绘了麦子倒下的场景,提出“蚜虫为什么吃麦子”的疑问;豪豪等3人在记录中表达了对昆虫之间关系的认识,其中凡凡记录了瓢虫吃蚜虫的场景,画面中同时还记录了蚂蚁的存在;孩子们还记录了打算怎么驱除蚜虫,如用手捉、用水冲、用棍子捋,这些都属于物理方法,可以看出孩子们并不想杀死蚜虫,只想把它们赶走。张老师又梳理了自己当日的教育行为:1.给孩子们充分的时间在麦田里观察;2.组织孩子们集体观看在麦田里拍摄的照片,回顾和讨论各自的发现;3.引导孩子们去班级科学区阅读有关昆虫的书籍,拓展孩子们的知识经验;4.确定探究活动的主题;5.帮助孩子们梳理初步尝试驱除蚜虫时所遇到的问题,引导孩子们思考对策;6.鼓励孩子们收集信息,寻找解决办法。

又如,4月28日的记录共有14份,分析发现:孩子们几乎都记录了自己用韭菜汁和洗洁精水驱赶蚜虫的场景,也记录了喷洒驱虫水后蚜虫数量变少但仍有一部分蚜虫尤其是大的蚜虫没有被赶走,还留在麦穗上;洛洛记录和表达了自己小心翼翼地喷洒驱虫水,不希望伤到瓢虫的心情。张老师同样梳理了当日的教育行为:1.寻求家长资源的支持,家长、孩子共同收集资料了解驱除蚜虫的方法;2.鼓励孩子从生活中寻找有用的材料;3.支持孩子与同伴分工合作配置驱虫水。

对孩子的记录和教师的教育行为进行的梳理和分析让张老师看到,孩子的探究活动在自己的支持和引导下开展起来,他们聚焦问题,积极行动,同伴之间也相互影响,一起猜想、验证、反复调整方案,使学习逐步走向深入。

境界四 课程故事即对课程实践的反思:找到教与学最合适的距离

对师幼、幼幼之间教育关系的梳理,帮助教师对课程实践进行反思,从而发现教与学最合适的距离。

在教研活动中,教研组的教师们一起梳理了整个课程中幼儿的学与教师的教,以及幼儿在各领域获得的关键经验。

[ ]健康领域关键经验

能恰当表达自己的情绪情感,将注意集中在所探究的问题上;手部动作灵活协调,会使用生活中简单的工具和材料配置驱虫水;具备基本的安全知识和自我保护能力,懂得在喷洒驱虫水前戴好口罩和护目镜。

[ ]语言领域关键经验

能与他人自由交谈,体验交谈的乐趣;有疑问时能主动提问,积极与他人讨论;喜欢阅读有关图书,乐意与他人讨论书中图文的含义;轮流发言,不随意打断别人;能清楚表达自己的想法,有意识地说明自己的理由;能运用一定的策略说服他人。

[ ]社会领域关键经验

出现意见分歧时能说出自己的理由,也能听取别人的意见;认真对待自己的选择和决定,有一定的计划性,懂得反思;能与同伴共同讨论设定活动的目标,积极承担自己的任务,主动做贡献,为集体目标的达成而自豪;对驱虫水效果的多樣性持积极的态度;在成功驱除蚜虫后获得积极的自我意识,希望自己学到更多本领,愿意与他人谈论自己的愿望、兴趣、需求和意见,敢于尝试有一定难度的活动和任务;积极推广自制的“超级无敌辣辣水”,为能帮助其他班级驱除蚜虫而感到自豪。

[ ]科学领域关键经验

发现小麦、蚜虫、蚂蚁、瓢虫之间的联系,在获取具体经验的基础上形成一定的概括性认识;能进行观察、比较和分析,根据已有经验猜测问题的答案,制定简单的试验计划,记录自己的发现;能运用数学经验解决生活中的問题,如根据“超级无敌辣辣水”中辣椒等与水的比例,判断其气味的浓淡和驱虫效果的好坏。

[ ]艺术领域关键经验

能欣赏并用自己喜欢的方式表征小麦健康生长的样态;能用绘画的方式记录探究活动中的点点滴滴。

教师们也进一步思考、总结了课程实践中存在的不足之处。比如,在孩子们发现麦田里有蚜虫时,教师的目光立刻聚焦在一部分孩子提出的“蚜虫是吃麦子的,我们要想办法把它们消灭”的观点上,并由此确定了探究的主题为“如何驱除蚜虫”,却忽略了另一部分孩子的想法和兴趣,错失了呈现孩子们多种视角的真实而丰富的观察和思考的机会。又如,对于麦田里为什么会同时出现多种昆虫,教师本可以给孩子们更多的时间进行细致、深入的观察,大胆地想象、猜测,设法寻求答案,然而,教师马上提供了相关的图书让孩子们直接获得答案,看似成功帮助孩子们拓展了知识经验、聚焦了问题,却也错失了引导孩子通过自己的观察、思考、表达去感知和理解自然界的生物之间有趣的共生关系的机会。再如,对于如何驱除蚜虫,孩子们有不同的想法,对于是要把蚜虫赶走还是要把蚜虫杀死,孩子们也有不同的观点。不同的驱虫水配方其实各有优缺点,而教师在组织孩子们讨论时忽略了一部分孩子的观察和表达,使得驱虫水的配方最终仅聚焦于“超级无敌辣辣水”一种,错失了丰富孩子们的探索实践,以及鼓励孩子们从不同的视角看待问题、表达对事物的不同认识的机会。

围绕课程故事《超级无敌辣辣水》的多次研讨让教师们认识到,当教师带着对课程不同的理解去讲述,课程故事会呈现出不同的质感。张老师经历了从描绘课程轮廓到添加细节,发现教育关系,进而对课程实践进行反思的过程,只为呈现同一课程中教育的各种可能性,通过循证教育实践获得启发,找到教与学最合适的距离,再将其中获得的教育经验迁移运用到不同的课程活动中,使自己的教育策略可以有针对性地满足不同孩子的发展需要。教师们经历了讲述课程故事的四重境界,在此过程中收获了专业成长。教师们立足教育现场,聚焦孩子的学习与发展过程,层层深入剖析,展现出了幼儿园生机勃勃的教育样态。