基于生态足迹的内蒙古自然资源可持续利用分析

2023-11-04姚林杰张佳宁张恒瑞赵艳云张庆李元恒

姚林杰,张佳宁,张恒瑞,赵艳云,张庆,3,李元恒

1. 内蒙古大学生态与环境学院,内蒙古 呼和浩特 010021;2. 蒙古高原生态学与资源利用教育部重点实验室/内蒙古大学生态与环境学院,内蒙古 呼和浩特 010021;3. 草原生态安全省部共建协同创新中心,内蒙古 呼和浩特 010021;4. 中国农业科学院草原研究所/农业农村部饲草高效生产模式创新重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010010;5. 内蒙古草业与草原研究院,内蒙古 呼和浩特 010010

可持续发展是全球重要的主题之一。从1978 年国际环境和发展委员会(World Commission on Environment and Development,WCED)首次提出可持续发展的概念,到1992 年联合国环境与发展大会(United Nations Conference on Environment and Development,UNCED)正式颁布《地球宪章》和《21 世纪议程》,标志着可持续发展从理论走向了实际(UNCED,1992;罗慧等,2004)。可持续发展思想来源于自然资本持续利用,同时,自然资本的使用也是反映可持续发展的关键因素,准确测度自然资本利用状况,对于追踪人类社会的发展进程并规划远景目标具有重要意义(Wackernagel et al.,2004)。

近年来,生态足迹模型(Ecological Footprint,EF)作为一种判别可持续发展程度的重要方法在国际上被广泛应用,它是指生产满足某一区域内所有人口的资源,并吸纳产生废弃物的生物资源性面积。通过对区域生态足迹及生态承载力(Ecological Carrying Capacity,EC)的计算及比较,可以定量评价该地区自然资本使用和可持续发展状况。当生态足迹大于生态承载力时,该地区处于生态赤字状态,即该地区自然资本已经处于不可持续发展状态;反之,为生态盈余状态,即该地区仍处于可持续发展状态。生态足迹于1992 年由加拿大经济学家Rees 提出,后由Wackernagel 等不断完善和推广(Rees,1992;Wackernagel et al.,1996,2004)。目前,生态足迹的研究由全球逐步细化发展到国家、区域、城市、企业、家庭等尺度上,为当地自然资源规范性利用及可持续发展政策提供科学支撑(McDonald et al.,2004;李定邦等,2005;李广军等,2005;李兵等,2007;安宝晟等,2014;Galli et al.,2015;杨屹等,2015;周涛等,2015;Wu et al.,2016;向秀容等,2016;魏黎灵等,2018;王建事等,2019;李鹏辉等,2020)。随着生态足迹的研究不断加深,其在时间尺度上也得到了充分发展,单一年份到跨度长达30 年的生态足迹研究不一而足(方恺等,2012;马明德等,2014;徐雪等,2021;徐智超等,2021)。均衡因子和产量因子是生态足迹计算中的重要参数,其决定了计算结果的准确度和可比性。然而由于全球土地生产力水平差异较大,因此在计算不同尺度、地区的生态足迹时,仅仅依赖于世界平均均衡因子及产量因子很难真实、准确地反应不同区域的自然资本利用及可持续发展情况。许多学者对区域的产量因子和均衡因子进行了调整,如刘某承等(2009,2010)基于净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)对中国各地生态足迹均衡因子及产量因子进行测算,张恒义等(2009)基于热值对浙江省各市的生态足迹均衡因子及产量因子进行计算。

内蒙古自然资源丰富,地理位置特殊,其可持续发展的重要性不言而喻。目前,关于内蒙古生态足迹的研究主要集中于自然资源的可持续分析和生态安全分析上,如徐玮等(2016)应用生态足迹理论模型,对内蒙古地区生态可持续发展程度进行了测算,徐智超等(2021)基于生态足迹模型计算生态安全指数,评价内蒙古生态安全及可持续发展状况。同时,内蒙古不同区域的生态足迹研究侧重点也有所不同,如甄江红等(2015)核算了呼包鄂能源重化工区域的生态足迹,田美荣等(2014)开展了内蒙古典型草原区的生态安全评估,为典型草原区环境管理提供理论支撑。当前,内蒙古自然资源可持续发展存在草地退化、能源利用率低且消耗过快、水资源短缺等问题,相关的生态足迹研究也应运而生。如陈晨等(2012)和朱彤等(2022)研究发现能源依赖型城市已呈现出较强的不可持续性,应通过加大科技投入同时提高资源利用效率来控制生态足迹过快增长。

随着内蒙古自治区逐步以生态安全、绿色发展为导向,构建绿色特色优势现代产业体系,牢筑中国北方重要的生态安全屏障,实现可持续发展已成为该地区的重要目标。所以,对内蒙古自治区自然资本利用状况的精准掌握,有利于保持生态与经济的相对协调关系,同时提升区域可持续发展水平(余春祥,2004)。以往生态足迹研究大多基于县、市、省等行政单元开展,其可明确判定每个行政单元自然资本利用情况,进而提出相应可持续发展建议(杨艳等,2011;张红等,2016;赵先贵等,2016,;潘洪义等,2017;鲁洋等,2019;朱文娟等,2019;滕锐等,2020)。基于行政单元开展的相应研究认为单元内部为均质生态足迹,对行政单元内部自然资本利用及可持续发展状况并未开展深入的探讨。实际上,每个行政单元内部也具有较高空间异质性,如何进一步明确其内部生态足迹空间异质性,对于其开展更为精准细致的工作具有重大意义。本研究对1990-2020 年内蒙古自治区自然资本利用状况进行核算,定量分析了全区自然资本存续情况及其可持续发展状况,并进行空间化显示,提供了丰富、直观的生态足迹测算结果,为内蒙古以“生态优先、绿色发展”为导向的生态文明建设提供有力支持。

1 方法

1.1 研究区概况

内蒙古自治区地处中国北部,位于97°12′-126°04′E,37°24′-53°23′N 之间,以温带大陆性气候为主,年均气温-3.7-11.2 ℃,年均降水量为50-500 mm(图1)。内蒙古土地总面积1.183×106km2,其中草原总面积5.26×105km2,约占内蒙古总面积的74%,占全国草地总面积的22%。内蒙古地域辽阔,土壤种类较多,全区土地由东北向西南依次为黑土、暗棕壤、黑钙土、栗钙土、棕壤、黑垆土、灰钙土、风沙土和灰棕漠土。内蒙古资源丰富,人均耕地、草场面积、森林面积及矿产资源含量居全国前列,是中国重要的能源和原材料供应地(徐智超等,2021)。截止2020 年底,内蒙古自治区总人口为2 405 万人,人均GDP 约为7.22 万元。

1.2 均衡因子、产量因子

人类要维持生存所必须消费的各种产品、资源和服务均来源于生物生产性土地。生物生产性土地是为计算各类自然资本提出的统一度量标准。根据生产力大小,将其划分为:耕地、林地、草地、水体、建设用地及化石能源用地。其中,化石能源用地是指吸收化石能源燃烧过程中排放的CO2所需的林地面积。均衡因子和产量因子均基于以上6 种生物生产性土地计算(商庆凯等,2021)。

均衡因子是用以平衡不同土地利用类型之间的生产力水平差异,不同类型土地通过乘以各自均衡因子转化为可以直接进行比较的标准面积;而不同区域相同土地利用类型之间也存在生产力差异,产量因子是用以平衡给定区域内某种土地利用类型与整体平均水平上生产力的差异,不同区域同种类型土地通过乘以各自的产量因子转化为直接比较的标准面积。

式(1)中:

rj——均衡因子;

——研究区域土地平均NPP;

Pj——第j类土地的NPP(刘某承等,2009)。

式(2)中:

yj——产量因子;

——研究区第j类土地利用类型的全区域平均NPP;

Pj——研究区域内某盟市第j类生物生产性土地的NPP(刘某承等,2010)。

内蒙古各盟市均衡因子、产量因子基于NPP 计算,选择2000、2005、2010、2015、2020 年MOD17A3数据,其来源于NASA 的EOS/MODIS(http://lpdaac.usgs.gov),空间分辨率为500 m。基于以上5 年的NPP 数据计算了对应年份的均衡因子、产量因子,后续不同年份生态足迹的计算中使用了其对应年份的均衡因子及产量因子。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/),空间分辨率为1 km。建设用地的均衡因子、产量因子等同耕地,化石能源用地的均衡因子等同林地,由于能源消费生态足迹需要专门碳汇土地来吸纳,故其产量因子为0(杨艳等,2011)。

1.3 生态承载力、生态足迹、生态赤字/盈余

1.3.1 生态承载力

生态承载力是指区域所提供给人类生物生产性土地(包括水域)的面积,其计算公式如下(杨屹等,2015):

其中:

C——总生态承载力;

N——人口数量;

c——人均生态承载力;

aj——人均生物生产性土地面积。

按照WCED 的报告建议,人类应将生物生产土地面积的12%用于生物多样性保护。因此,在生态承载力计算中,要扣除12%生物多样性保护面积。

1.3.2 生态足迹

个人或区域生态足迹是指生产这些人口所消费的资源和吸纳这些人口所产生的废弃物所需要的生物生产性土地总面积和水资源总量,其计算公式如下(杨屹等,2015):

其中:

F——总生态足迹;

f——人均生态足迹;

i——消费商品类别;

ci——第i类土地人均年消费量;

pi——相应生态生产性土地第i项消费项目的全球年平均产量,该数据来源于联合国粮食及农业组织数据库(http://www.fao.prg/statistics/en/)。

本文基于内蒙古自然资本利用情况构建了生物资源账户及能源消费账户,生物资源账户内容为:小麦、玉米、大豆、向日葵、猪牛羊肉、猪肉、牛肉、羊肉、羊毛、奶类、林产品、水产品,能源消费账户内容为:焦炭、柴油、汽油、原煤、电力。其数据来源于内蒙古统计年鉴和各盟市统计年鉴及EPSDATA 数据平台(https://www.epsnet.com.cn/index.html#/Home)。

1.3.3 生态赤字/盈余

生态赤字/盈余是指通过计算比较生态承载力与生态足迹大小,来确定研究区域处于生态赤字或者生态盈余状态。当生态足迹大于生态承载力时,则处于生态赤字状态,表示区域土地生产压力负荷大;当生态足迹小于生态承载力时,则处于生态盈余状态,表示区域土地资源呈可持续利用状态。其计算公式如下(杨屹等,2015):

其中:

D——生态赤字/盈余。

本文结合中国人口空间分布公里网格数据集将内蒙古生态承载力、生态足迹、生态赤字/盈余进行空间化,人口数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/),空间分辨率为1 km。

1.4 区域土地利用可持续性评价指数

在核算生态足迹的基础上引入区域土地利用可持续性评价指数(Land Use Sustainability Coefficient,LUSC)对研究区内土地可持续性进行分析。采用研究区内土地生态承载力占该区域生态足迹和生态承载之和的比值来测度研究区土地利用程度。其公式如下(赵兴国等,2014;苏娇萍等,2021):

其中:

S——区域土地利用可持续性指数。

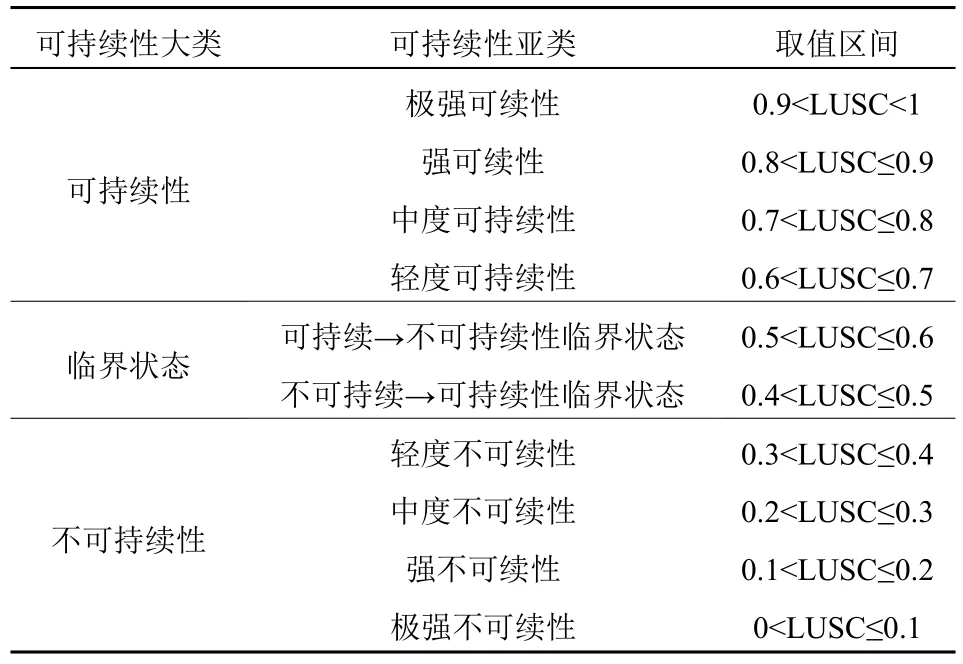

由于LUSC 是一个综合性指标,其细微变化对评价结果都会产生较大影响。因此,本研究以0.1 作为区间划分标准,将区域土地利用的可持续状态划分为10 类,最终得出区域土地利用可持续性判别标准(表1)。当LUSC<0.5 时,该区域表现为生态赤字;当LUSC>0.5 时,该区域表现为生态盈余(赵兴国等,2014)。

表1 区域土地利用可持续性的评价标准Table 1 Evaluation standard of land use sustainability

2 结果

2.1 内蒙古各盟市不同土地类型的均衡因子和产量因子构建

由表2 可知,除鄂尔多斯市、巴彦淖尔市外,各盟市林地均衡因子均最高。锡林郭勒盟均衡因子平均值最高,呼伦贝尔市均衡因子平均值最低。内蒙古各盟市中,仅呼伦贝尔市和兴安盟均衡因子平均值小于1。锡林郭勒盟均衡因子变异系数最高,通辽市变异系数最低。

表2 内蒙古各盟市不同土地类型均衡因子Table 2 Equilibrium factors of different land types in all leagues and cities in Inner Mongolia

由表3 可知,6 种地类中,水体产量因子平均值最高,其次为草地、耕地、建设用地、林地。内蒙古各盟市的耕地、林地、草地、建设用地产量因子最高为呼伦贝尔市,最低为乌海市。水体产量因子最高为呼伦贝尔市,最低为阿拉善盟。草地产量因子变异系数最高,其次为林地、水体、耕地、建设用地。

表3 内蒙古各盟市6 种土地类型产量因子Table 3 Yield factors of different land types in all leagues and cities in Inner Mongolia

2.2 自然资本利用动态变化

结果表明,内蒙古人均生态承载力由1990 年的 3.25 hm2·person-1降 至 2020 年 的 2.94 hm2·person-1,其中1990-2015 年呈下降趋势,2015-2020 年人均生态承载力呈小幅上升趋势,由2.79 hm2·person-1升至2.94 hm2·person-1。人均生态足迹随着时间推移呈增加趋势,由1.55 hm2·person-1增至16.19 hm2·person-1,其中2010-2015 年增速较其他时期较为缓慢。1995-2000 年间,内蒙古由生态盈余逐渐转为生态赤字状态,且生态赤字程度在不断加深(图2)。

图2 内蒙古1990-2020 年人均生态承载力、人均生态足迹、人均生态赤字/盈余变化趋势Figure 2 Trends of per capita ecological carrying capacity, per capita ecological footprint, and per capita ecological deficit/surplus in Inner Mongolia from 1990 to 2020

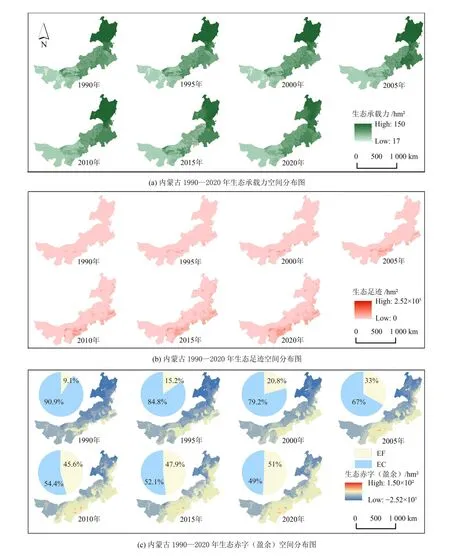

2.3 内蒙古生态承载力、生态足迹、生态赤字/盈余空间格局

1990-2020 年内蒙古各盟市生态承载力保持较为稳定的状态,处于每平方千米17-150 hm2之间,在空间上保持了由东北到西南生态承载力逐渐降低的趋势。其中,呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市、通辽市生态承载力相对较高;锡林郭勒盟、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市生态承载力居中;鄂尔多斯市、乌海市、阿拉善盟、巴彦淖尔市生态承载力相对较低(图3a)。内蒙古生态足迹主要集中分布于鄂尔多斯市东北部、呼伦贝尔市东部、通辽市东南部,赤峰市南部、包头市南部、巴彦淖尔市南部,呼和浩特市及乌海市,1990-2020 年这些地区生态足迹较高值的分布呈现向外扩散的趋势,其中心地区生态足迹升高(图3b)。

图3 内蒙古1990-2020 年生态承载力、生态足迹、生态赤字(盈余)空间分布图Figure 3 Spatial distribution of ecological carrying capacity, ecological footprint and ecological deficit in Inner Mongolia from 1990 to 2020

1990-2020 年内蒙古生态赤字/盈余空间异质性十分明显。从北向南,生态盈余逐渐转为生态赤字。1990 年内蒙古自治区大部分地区处于生态盈余状态,且生态盈余中东北至西南方向逐渐由较高盈余状态转变为较低盈余状态,全区生态赤字面积仅为9.1%。2020 年,内蒙古51%的区域处于生态赤字状态,其占比为1990-2020 年中最高。其中,绝大部分区域处于低生态赤字状态,人口较为集中的城区处于较高或高生态赤字状态(图3c)。

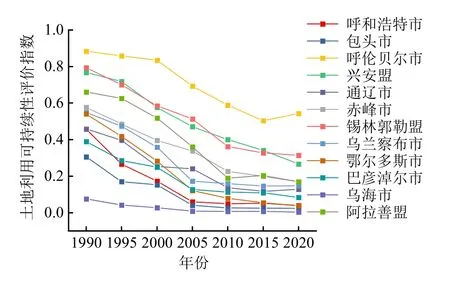

2.4 内蒙古自然资源可持续利用状况

1990-2020 年,呼伦贝尔市的可持续性最高,乌海市最低。呼和浩特市、包头市、乌海市LUSC指数变化趋势均为1990-2005 年持续快速下降,2005-2020 年处于平稳波动状态。呼伦贝尔市、通辽市、阿拉善盟LUSC 指数变化趋势均为1990-2010 年持续快速下降,其中呼伦贝尔市及通辽市LUSC 指数在2015 年达到最低,随后略有回升。阿拉善盟LUSC 指数于2010-2015 年有所回升,其东南部由可持续→不可持续的临界状态转为轻度可续性。1990-2005 年鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市LUSC 指数快速下降,2005-2020 年其下降速度减缓。锡林郭勒盟、兴安盟、赤峰市的LUSC 指数于1990-2020 年一直处于下降趋势(图4)。

图4 内蒙古各盟市1990-2020 年区域土地利用可持续性变化趋势Figure 4 Trends of sustainable changes in land use in all leagues and cities in Inner Mongolia from 1990 to 2020

1990-2020 年内蒙古LUSC 指数总体处于明显下降趋势(图5),由0.67 降至0.15,可持续利用程度相对较好的区域集中于西部和东北部,但各盟市均存在可持续利用程度下降的情况。尤其在包头市、呼和浩特市、乌海市、鄂尔多斯市不可持续程度较为严重。1990-2020 年,LUSC 指数不断下降,由轻度可持续性状态转变为强不可续性状态,内蒙古不可持续利用的区域由南向北逐渐延伸,不可持续利用程度逐渐增大(图6)。

图5 内蒙古1990-2020 年区域土地利用可持续性变化趋势Figure 5 Trends of sustainable changes in regional land use in Inner Mongolia from 1990 to 2020

图6 内蒙古1990-2020 年区域土地利用可持续空间分布图Figure 6 Spatial distribution of land use sustainability in Inner Mongolia from 1990 to 2020

3 讨论

本研究基于NPP 测算了内蒙古各盟市土地利用类型均衡因子和产量因子,对于准确反映当地生态足迹现状具有现实意义(王红旗等,2015;Han et al.,2016;张静宇等,2021)。对比内蒙古各盟市均衡因子可知,除鄂尔多斯市、巴彦淖尔市以外各盟市林地均衡因子均最高(表2),这由林地固有的高生产力所决定(李登科等,2018)。其中巴彦淖尔市南部为河套平原,是内蒙古自治区乃至全国重要的农业区,其地势平缓,土质较好,紧临黄河,灌溉系统发达,耕地面积较广,故耕地的均衡因子要大于林地的均衡因子。对比内蒙古各盟市均衡因子的变异系数可知,锡林郭勒盟各土地利用类型之间的生产力差异最大,而通辽市差异最小(表2)。锡林郭勒盟位于内蒙古东部,年均降水量为150-450 mm,其土地覆盖类型由东到西为林地、草甸草原、典型草原、荒漠草原,易受气候波动影响。其中,荒漠草原的NPP 年际变化十分剧烈,为锡林郭勒盟各草原类型之最,故锡林郭勒盟均衡因子变异系数最高(Han et al.,2016;张美玲等,2021)。通辽市位于内蒙古东部,是内蒙古粮食主产区之一(李刚等,2008)。该地区耕地面积较大,而耕地由于受人为因素干扰,对于气候变化响应不敏感,故其均衡因子差异较小。比较内蒙古各盟市产量因子,可知呼伦贝尔市耕地、林地、草地、建设用地的产量因子均为全区最高,乌海市耕地、林地、草地、建设用地的产量因子均为全区最低(表3)。由于内蒙古自治区东西跨度长,东部和西部由于受其不同气候因素影响,所以相同土地利用类型的生产力也存在差异,呼伦贝尔市处于内蒙古东部,其年均温及年降水高于全内蒙古,故呼伦贝尔市产量因子最高。乌海市地处内蒙古西部,其年降水量低于全内蒙平均水平,且当地经济发展依赖于矿产资源开发利用而非畜牧业养殖,使得当地许多草地发生退化或转化为工矿用地,故产量因子最低。对比不同土地利用类型的产量因子变异系数可知,草地产量因子变异系数最高(表3)。内蒙古由东北至西南,包括草甸草原、典型草原、荒漠草原三种主要草地类型,不同草地类型的空间分布主要受降水控制(Han et al.,2016),且不同草地类型其生产力差异最大为10倍以上,导致草地产量因子变异系数最高(李刚等,2008;康振山等,2021)。

生态承载力、生态足迹、生态赤字/盈余时间序列分析对自然资本合理利用具有重要指导意义(郭慧文等,2016;刘家旗,2020)。本研究对内蒙古各盟市人均生态承载力、生态足迹、生态赤字/盈余进行核算发现,人均生态承载力总体呈下降趋势,是由于近年来草地退化程度加深以及草地资源流失所导致。由于工业发展、人口聚集导致草地转化为其他土地利用类型,草地面积减少进一步加剧了人类对现有草地资源的利用,造成草地盐碱化、沙漠化等结果,进而导致了人均生态承载力下降。人均生态承载力于2015-2020 年间有小幅上升(图2),这是生态修复的结果(Liu et al.,2020)。“三北”防护林建设、京津风沙源治理、天然林资源保护、退牧还草、退耕还林还草等,国家和自治区重大生态工程的逐步落实生态承载力小幅上升的重要原因,内蒙古生态状况实现了“整体遏制、局部好转”的转变。内蒙古1990-2020 年人均生态足迹呈上升趋势(图2),与徐智超等人的研究结果一致。以2020年为例,内蒙古每平方千米土地上的人口的平均生态足迹为328.04 hm2,但是生态足迹在内蒙古的分布具有极大的空间异质性,主要表现为在研究区范围内绝大部分地区的生态足迹均维持在较低水平,仅在部分地区呈现极高生态足迹。这是由于生态足迹主要集中于人口密集的建设用地。从土地利用上看,内蒙古城镇面积占内蒙古总面积的1.05%,而其他土地利用类型占内蒙古总面积的98.95%,故内蒙古绝大部分区域均处于极低生态足迹状态,这体现了内蒙古人口空间分布不均的特点。生态足迹的增加意味着对自然资源利用程度的加大和生态环境压力的加剧。近年来,内蒙古工业化进程不断加快,这势必需要占用更多自然资源,如土地、矿产、水资源等,进而导致生态足迹增加。同时,内蒙古城镇化与第三产业快速发展,提高了城乡居民收入与消费水平,消费结构中高生态足迹占用的产品也更大,这也大大加深了自然资源的消费和生态足迹的占用(黄宝荣等,2016)。人均生态赤字/盈余呈下降趋势,其中在1995-2000 年之间由生态盈余转为生态赤字(图2),由于生态足迹不断增加,使得呈下降趋势的生态承载力无法再支持内蒙古自然资源可持续利用,故出现了由生态盈余到生态赤字的转折点。1990-2020 年间,造成内蒙古生态赤字大幅增加的“主力”是化石能源足迹,减少化石能源消耗改善内蒙古生态赤字现状的重中之重。社会经济发展对能源具有很大依赖性,在保持经济发展稳定性的同时,对当前能源消费结构和能源的使用效率进行优化是减少化石能源足迹的有力手段,同时这也要求当地政府和企业不断提升科技创新水平与行政管理能力。

生态承载力、生态足迹、生态赤字/盈余的空间分布对自然资源精准配置有着至关重要作用。本研究对生态承载力结果进行空间化显示发现:1990-2020 年生态承载力呈现东北高西南低的特点(图3a)。究其原因,呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市等内蒙古东部地区,其耕地、林地、草地、水体、建设用地产量因子较西部城市更高(表3),而产量因子的高低与其地类生产力有着直接的关系,内蒙古东部地区其年均温和年降水均高于内蒙古平均水平,西部则低于内蒙古平均水平,导致内蒙古东部地区土地生产力更高,故其生态承载力也更高。生态足迹的空间化结果显示:1990-2020 年生态足迹呈现北低南高的特点(图3b)。区域人均生态足迹和人口直接影响着区域生态足迹的高低。呼包鄂城市群位于内蒙古西南部,集中了全国17 %的煤炭、84%的稀土、12%的天然气(陈万杰等,2019)。化石能源的大量开采利用使得呼包鄂地区的人均生态足迹高于其他盟市;同时,呼包鄂借助其区位优势、能源优势及政策优势快速发展经济,城镇化率也随之提高,到2020 年,呼包鄂城镇化率达到80.99%,人口达832.01 万人。高人均生态足迹和众多人口共同导致了呼包鄂地区的高生态足迹(杨海平等,2017)。赤峰市和通辽市作为蒙东区域中心城市也聚集了大量人口,至2020 年,赤峰、通辽两市总人口占内蒙古自治区总人口的28.7%,人口数量多是该区域生态足迹较高的主要因素。1990-2020年,生态赤字分布范围逐渐扩大,内蒙古南部生态赤字程度较北部更高,其中需重点关注的生态赤字较高的区域集中在呼包鄂城市群和通辽市、赤峰市市区,与生态足迹较高区域分布一致(图3c)。其主要原因是,1990-2020 年各地区生态承载力基本处于稳定状态,变化幅度较小,而生态足迹在北低南高的分布特点基础上快速增长,生态承载力无法抵消生态足迹的增加,导致生态赤字分布范围逐渐扩大,但大部分区域由于其人口数量较少仍处于低生态赤字阶段;同时北部生态盈余区域由于生态足迹的增加,其盈余程度也在降低。

区域土地利用可持续性指数反映了生态承载力占生态足迹与生态承载力之和的比重,其值越高,生态承载力越能满足区域对自然资源的需求,即可持续性越高。本研究直观显示了1990-2020 年生态足迹及区域土地可持续利用情况的空间异质性(图6),生态足迹增加幅度较大的城市,往往也是区域土地可持续利用指数较低的城市,如呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、通辽市、赤峰市;生态足迹增加不明显的城市,如呼伦贝尔市、锡林浩特市、阿拉善盟,这些城市的区域土地可持续利用指数较高(图4),这说明生态足迹呈现的结果与城市的发展具有明显一致性,如呼包鄂等高生态足迹区域,其城市化程度也较高,人口密集。究其原因,人口越多、城市化程度越高的区域,其发展所需的自然资源越多,可利用资源的减少导致区域土地可持续利用程度下降。此外,内蒙古经济增长依赖工业发展,其增长方式仍以粗放式为主,具有高能耗、高污染、高排放的特点,这种模式下发展导致了生态足迹升高,在生态承载力处于较低且稳定状态的情况下,生态足迹占比逐渐升高,故区域土地可持续利用程度随之降低(图5)。

在当前城镇化进程和自然资源大肆开发的背景下,经济持续稳定增长和自然资源合理利用之间的矛盾日益凸显。通过对内蒙古自然资源的核算,进一步明确了内蒙古的发展方向,即进行产业结构调整,推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型发展,使其经济发展方式得到根本性的转变(包思勤,2021)。同时,注重发展山水林田湖草沙等生态产业,加强重点生态工程建设,从而实现经济发展与生态建设双赢,形成在保护中开发、在开发中保护的局面(杜淑芳,2021)。

4 结论

本研究基于生态足迹模型对内蒙古1990-2020 年生态足迹、生态承载力及生态赤字(盈余)及区域土地利用可持续性的时空变化进行分析,得出以下结论:

1)内蒙古生态环境现处于不可持续的发展状况,内蒙古人均生态足迹由1.56 hm2上升至16.19 hm2,人均生态承载力由3.25 hm2下降至2.94 hm2,并于1995-2000 年之间由生态盈余转为生态赤字状态,生态赤字面积比例由9.1%上升至51%,区域土地可持续性指数由0.67 降至0.15,由轻度可持续性变为强不可续性。

2)内蒙古生态足迹、生态承载力、生态赤字(盈余)及区域土地利用可持续程度具有空间异质性,其中内蒙古生态足迹、生态赤字(盈余)与区域土地利用可持续性的空间分布具有一定一致性,即高生态足迹区域同时具有高生态赤字、低区域土地利用可持续性状态,其大多分布在内蒙古东南部、西南部等人口密集、经济发展较好的区域,如呼包鄂经济圈、通辽及赤峰。生态承载力总体以东北部的呼伦贝尔市、兴安盟等高生态承载力区域向西南部的阿拉善盟、乌海市等低生态承载力区域逐渐发生转变。

3)内蒙古区域土地利用可持续性整体降低,主要是由于以化石能源足迹为主的生态足迹远远高于当前生态承载力水平造成的。

本研究丰富了生态足迹研究尺度,为行政单元内部提供了更为精准的自然资源可持续性评估,为“生态发展,绿色优先”提供科学依据。