耕地土壤环境质量类别划分技术及应用

——以鄂州市为例

2023-11-03张金朝冯劼东屈国颖

张金朝,习 彪,冯劼东,屈国颖,田 晨

(湖北省地质局第五地质大队,湖北鄂州 436000)

国家高度重视土壤污染防治工作,习近平总书记强调,“要强化土壤污染管控和修复,有效防范风险,让老百姓吃得放心、住得安心”,推动中国生态文明的进一步发展。为了保护和改善生态环境,防治土壤污染,保障公众健康,推动土壤资源永续利用,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,2016年国家全面落实了《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31 号),2019 年实施了《土壤污染防治法》,与之相配套的《湖北省土壤污染防治条例》也相应施行。“一法一条例”明确规定:“国家建立农用地分类管理制度,实施农用地分类管理,保障农业生产环境和农产品质量安全。”

《湖北省土壤污染防治行动计划实施情况评估考核办法(试行)》(鄂环发〔2019〕3 号)要求,受污染耕地安全利用考核分值40 分,其中耕地土壤环境质量类别划分分值占4 分。类别划分是农用地分类管理的基础和先导工作,只有通过类别划分摸清耕地污染底数,即污染面积、范围、程度、特征污染物等,才能科学开展受污染耕地安全利用,既是防控耕地土壤环境风险的必然要求,也是全面推动经济社会绿色健康发展和乡村振兴的重要举措。

开展鄂州市耕地土壤环境质量类别划分,可为鄂州市实施耕地分类管理、开展耕地土壤风险管控和修复、科学提升受污染耕地生产功能提供支撑,对实现耕地土壤污染治理与农用地安全利用、保障农业生产环境安全和农产品质量安全具有重要意义[1],对于完成鄂州市土壤污染防治目标考核责任具有现实意义。本研究在鄂州市土壤污染状况详查结果的基础上,综合考虑农产品产地土壤重金属污染普查、土壤环境背景值,以及生态环境部、自然资源部、农业农村部等部门的多源监测数据,开展鄂州市耕地土壤环境质量类别划分,以期为这方面研究提供参考。

1 区域概况

1.1 自然地理概况

鄂州市位于湖北省东南部、长江中游南岸,处于新华夏构造体系第二隆起带中,地势东高西低,南高北低,中间为低平的湖盆地貌。鄂州市属亚热带季风性气候,雨量充沛,热量充足,雨热同季,冬冷夏热,四季分明,无霜期长,降水和气温年际变化较大,且时空分布不均。年均降水量在1 200~1 500 mm,多年平均降水量为1 282.8 mm,年均日照时间2 003.8 h,年均无霜期266 d,平均气温17 ℃,最高气温40.7 ℃,最低气温-12.4 ℃。该市水系发达,湖泊众多,水域面积达4.3 万hm2,湖泊133 个,湖泊面积达254.7 km2,主要湖泊有梁子湖、花马湖、五四湖、三山湖、洋澜湖等。

1.2 耕地土壤资源概况

鄂州市土地总面积159 279.00 hm2,农用地面积130 597.00 hm2,建设用地面积26 516.00 hm2,其他土地面积2 166.00 hm2,分别占全市土地总面积的81.99%、16.65%、1.36%。农业用地中,耕地土壤面积为55 416.00 hm2,占土地总面积的34.79%,包含4 个土类,12 个亚类,共44 个土属。

水稻土:水稻土是鄂州市主要的耕地土壤,总面积为30 335.66 hm2,占耕地总面积的54.74%,广泛分布于平原、阶地、丘陵、山区。根据水稻土不同水文地质条件及水耕熟化程度的差异,按水型划分为淹育型、潴育型、潜育型、沼泽型、侧渗型5 个亚类。

潮土:潮土是鄂州市棉麦两熟地的主要土壤,总面积为7 533.31 hm2,占耕地总面积的13.59%,主要分布于长港、涂家垴镇、太和港沿岸,梁子湖、保安湖等湖泊周围及溪港两旁的冲积平原、平畈上。成土母质为河、溪、港冲积物,地下水位一般在1 m 左右。

紫色土:鄂州市紫色土面积为809.10 hm2,占耕地总面积的1.46%。紫色土发育于紫色砂页岩的坡积物或残积物,零星分布于东沟镇、汀祖镇等乡镇。由于紫色砂页岩岩性松脆,抗蚀力弱,在高温多雨条件下物理风化作用强烈,所以土壤常处于幼年发育阶段,土壤的颜色、质地、酸碱性等基本保持母岩母质的特性。根据岩性和酸碱性划分为酸性紫色土、中性紫色土、石灰紫色土3 个亚类。

红壤土:鄂州市红壤土面积较大,总面积为16 482.93 hm2,占耕地总面积的29.74%。红壤土在鄂州市主要发育于第四纪红色黏土沉积物、花岗岩、闪长岩、安山岩、流纹岩、红砂岩、石英砂岩、长石砂岩等风化的坡积物、残积物或洪积物上,为鄂州市旱地的主要土壤。

2 基础数据

2.1 基础数据

耕地土壤环境质量类别划分的主要目的是将耕地按质量等级划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类,并在地图上明确各类别耕地的边界,以指导后续分类、分级、分区管理和受污染耕地的安全利用。

依据《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》(环办土壤〔2019〕53 号)(以下简称《指南》)完成鄂州市耕地土壤环境质量类别划分,共搜集基础图件、工矿企业信息、土壤和农产品质量监测数据以及社会经济资料四类基础数据。

基础数据和资料是耕地质量类别划分工作的前提。耕地质量类别划分涉及到的基础数据和资料,包括图件资料行政区划图(到行政村)、土地利用现状图、土壤类型图、地形地貌、河流水系、道路交通等矢量图件及高分遥感影像数据;工矿企业信息(行政区域内工矿企业所属行业类型,重点是全国土壤污染状况详查确定的重点行业企业、空间位置分布);土壤环境和农产品质量数据(详查数据以及其他数据,包括普查、土壤环境背景值以及生态环境、自然资源、农业农村等部门的相关数据)和社会经济资料(人口状况、农业生产、工业布局等情况,以及当地人均收入水平、种植制度和耕作习惯)。

2.2 土壤点位及数据

根据农业部门数据,鄂州市共设置农用地土壤详查点位307 个,普查点点位2 305 个。土壤样品检测指标为镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)和铬(Cr)5 种重金属。

2.3 农产品点位及数据

根据农业部门详查点位数据,鄂州市共设置农产品采样89 个,主要为水稻,以及少量小麦和玉米。普查点点位154 个,大部分为水稻,以及少量小麦和其他农产品。检测指标为镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)和铬(Cr)5 种重金属。依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)[2]对农产品质量进行评价。

3 划分流程

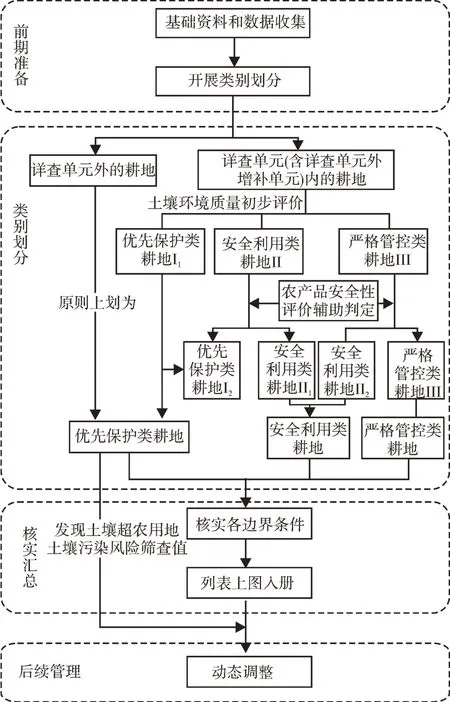

基础资料和数据收集完后进行耕地土壤环境质量类别初步划分与辅助判定,耕地土壤环境质量类别边界核实以及耕地土壤环境质量类别划分结果如下。

3.1 耕地土壤环境质量类别初步划分与辅助判定

3.1.1 详查单元(含详查范围外增补单元)内 详查单元是全国土壤污染状况详查农用地和详查布点时基于农用地利用方式、污染类型和特征、地形地貌等因素的相对均一性划分的调查单元。

《指南》中详查单元包含详查范围外根据相关技术规定纳入详查统计的增补单元。详查单元以内的耕地,类别划分方法参照《农用地土壤环境风险评价技术规定(试行)》的5 项综合(镉、汞、砷、铅、铬)评价相关规定,主要步骤如下。

1)详查点位表层土壤环境质量评价。依据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)[3]中的筛选值(Si)和管制值(Gi),基于表层土壤中镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)、铬(Cr)的含量Ci,评价耕地土壤污染的风险,并将其土壤环境质量类别分为三类,见表1、表2、表3。Ⅰ类:Ci≤Si,土壤污染风险低,可忽略,应划为优先保护类;Ⅱ类:Si<Ci≤Gi,可能存在土壤污染风险,但风险可控,应划为安全利用类;Ⅲ类:Ci>Gi,土壤存在较高污染风险,应划为严格管控类。土壤污染风险评价按表层土壤的As、Cd、Hg、Pb、Cr 中类别最差的因子确定该点位综合评价结果。

表1 耕地土壤5 种重金属污染风险筛选值

表2 耕地土壤5 种重金属污染风险管制值

表3 单因子土壤污染风险评价及环境质量分类

2)划分评价单元并初步判定其耕地土壤环境质量类别。当详查单元内点位耕地土壤环境质量类别一致,则详查单元即为评价单元;否则应根据详查单元内点位土壤环境质量评价结果,依据聚类原则,利用空间插值法结合人工经验判断,将详查单元划分为不同的评价单元。尽量使每个评价单元内的点位耕地土壤环境质量类别保持一致。

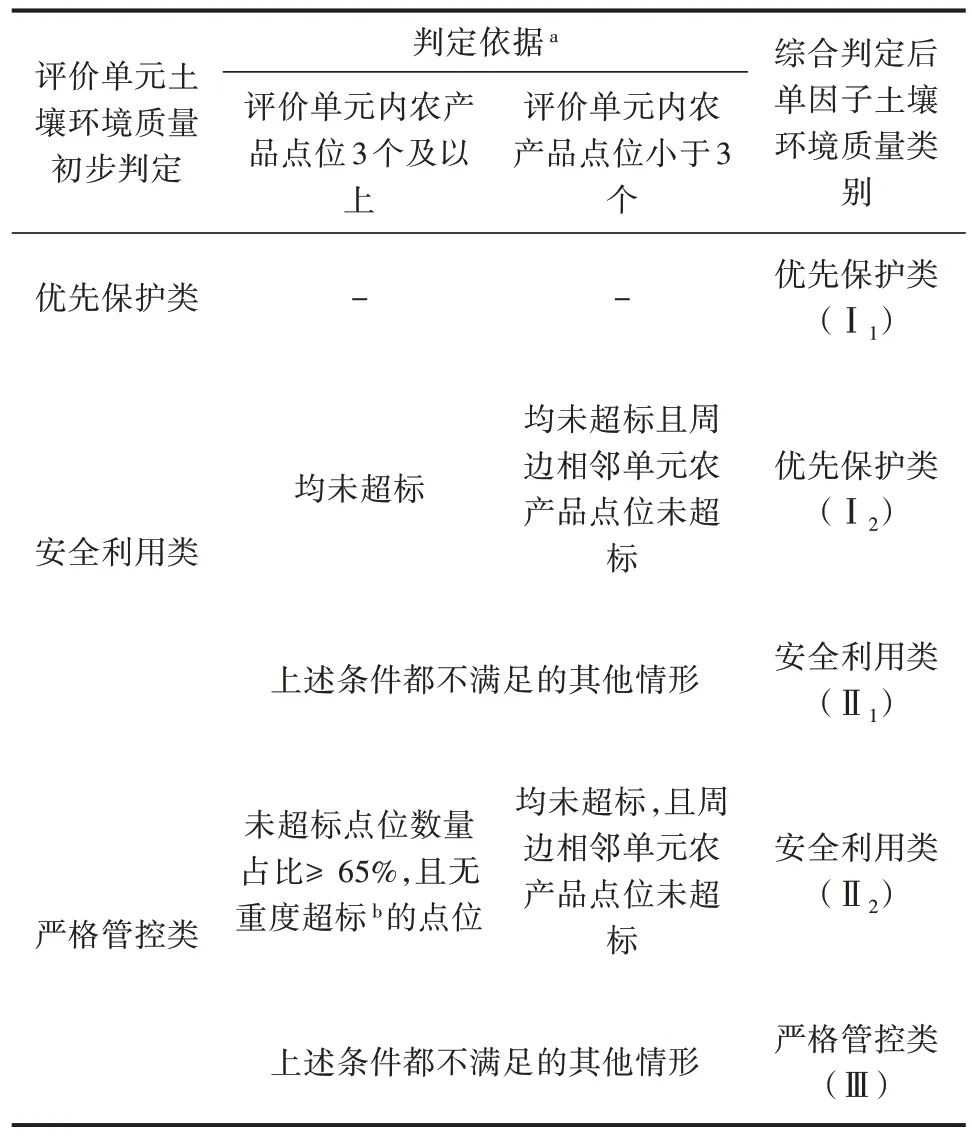

3)耕地土壤环境质量类别辅助判定。初步划定为安全利用或严格管控类的评价单元,在详查中采集过农产品样品的,根据农产品质量状况辅助判定其耕地土壤环境质量类别,判定依据如表4 所示。

表4 利用农产品安全评价调整评价单元土壤环境质量类别

未采集过农产品样品的,可以根据农产品质量历史状况或实际情况,按照《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》的要求,在原详查土壤点位适当补充采集检测农产品(水稻或小麦,一般每个评价单元不低于3 个农产品点位),开展辅助判定。食用农产品中5 项重金属国家标准限量值如表5 所示。

表5 主要食用农产品中5 种重金属国家标准限量值

3.1.2 详查单元外 依据《指南》要求,对于详查单元以外的耕地,原则上直接划为优先保护类;对发现土壤超农用地土壤污染风险筛选值的,及时进行动态调整。

详查技术方案制定及详查单元划分时已经充分考虑了生态环境部、农业农村部和自然资源部的历史监测数据,以及重点行业企业污染情况,即详查单元基本覆盖了有污染风险的区域[3]。鄂州市详查单元以外的耕地根据实际情况直接划为优先保护类耕地(图1)。

3.2 类别调整

对于划分的优先保护类耕地,根据《土壤环境监测技术规范》及相关标准规范,布设农产品产地土壤环境监测点位,开展土壤与农产品的协同监测。当出现以下3 种情况时,需要以自然村为评价单元,开展农产品质量补充加密监测,基于农产品质量状况判定是否对耕地类别进行调整:①在有关监测、调查、科学研究中发现种植的食用农产品污染物超标;②信访、投诉、社会舆论和媒体中存在食用农产品污染物超标事件;③有其他明显证据表明种植的食用农产品污染物超标。

农产品质量监测的布点、采样方法按照NY/T 398—2000 的规定执行[4],检测方法按照GB 2762—2017 的规定执行。如农产品质量监测点位样本超标率>10%,则将该评价单元整体划为安全利用类耕地;超标率≤10%,则该评价单元维持优先保护类耕地不变。

具体工作流程如图2 所示。

图2 工作流程

3.3 耕地土壤环境质量类别边界核实

3.3.1 现场核实 为核实内容,收集鄂州市2018 年行政区划图(具体到村)、土地利用现状图(含河流水系、沟渠、道路、地块分布),分析鄂州市耕地土壤和农产品监测数据,咨询收集一线农技人员反映的有关耕地土壤环境质量的情况。

1)内业核实。将需要核实的地块图斑从成果图件中导出,利用移动端奥维地图,导航至需要查看的拐点。若土地用途未发生改变,核准拐点坐标。若土地用途发生改变,如耕地变为工业用地或住宅等,根据变化部分在地块中的占比,确认地块最终类别,并填写变更说明。如遇到耕地内部发生改变,如图斑内部新修铁路、公路等,需重新采集变更拐点坐标,并填写变更说明。

耕地土壤环境质量类别初步划分完成后,采用ArcGIS 软件,通过地理信息系统空间叠加分析工具,将2015 年和2018 年行政区划图、土地利用现状图进行叠加分析,获取行政边界、水系、道路、土地利用用途变更信息,耕地面积位置变化数据资料以及质量变化信息。

2)外业踏勘。在汇总整理中,在图件比对、咨询等途径获取的类别边界变化信息基础上,由熟悉当地情况的乡镇农技人员陪同,合理规划路线,逐一现场踏勘核查存疑耕地,确认耕地边界(尤其是安全利用类与严格管控类两类耕地边界);若存在地块转变为非耕地现象,须与当地国土部门接洽并获取耕地调整证明。依据现场踏勘结果,在室内修订完善初步划分的耕地土壤环境质量类别结果边界,完成边界核实调整,关键过程文件妥善保存。

踏勘核查的内容是对湖北省内下发的现场踏勘调查记录表中的内容进行核对检查,进行成果汇总。

3.3.2 调整核实 成果图件中安全利用类、严格管控类耕地边界与其他耕地边界交叉,根据实际情况进行调整。若部分耕地地块原先为安全利用类,且地块内部是否有土壤超标或农产品超标点位,若有超标点位,将整块耕地调整为严格管控类,反之将部分地块调整为优先保护类。若地块内部无采样点位,则根据耕地地块周围污染源分布情况及污染物一致性进行判断,综合判定该耕地最终土壤环境质量类别。

3.3.3 其他情况 对无法判断边界的耕地,则按最近的地物边界(地块边界、村界、道路、沟渠、河流等)划出合理面积范围。

4 结果与分析

鄂州市内有耕地55 416.00 hm2,优先保护类耕地达55 040.93 hm2,占比99.323%;安全利用类耕地373.87 hm2,占比0.675%;严格管控类耕地1.2 hm2,占比0.002%。

鄂州市耕地质量类别地块数统计结果表明,鄂州市辖区内有耕地33 756 块,其中优先保护类耕地33 620 块,安全利用类耕地134 块,严格管控类耕地2 块。鄂州市土壤环境质量详查点位调查数据统计分析结果表明,该市耕地土壤pH 最大值为9.01,最小值为4.07,平均值为6.05,中位数为5.68,25%分位值为5.13,75%分位值为6.82,说明鄂州市耕地土壤整体偏中性,但是有酸化趋势。鄂州市土壤环境质量普查点位调查数据统计分析结果表明,该市耕地土壤pH 最大值为8.79,最小值为4.18,平均值为6.08,中位数为5.78,25%分位值为5.28,75%分位值为6.79,说明鄂州市耕地土壤整体偏中性,与详查结果一致。

5 小结与建议

5.1 小结

鄂州市耕地土壤环境质量类别划分严格依据《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》(环办土壤〔2019〕53 号)要求,在土壤污染状况详查结果基础上,综合考虑农产品产地土壤重金属污染普查、土壤环境背景值,以及生态环境部、自然资源部、农业农村部等部门的多源监测数据,结合行政区划图(到行政村)、土地利用现状图、土壤类型图、地形地貌、河流水系、道路交通等矢量图件,高分遥感影像数据及其他社会经济资料数据,于室内对辖区内耕地质量类别进行初步划分;在此基础上,通过核实耕地权属、用途属性、质量类别等信息,并在矢量图上对初步划分的类别边界进行修订完善,确保划分结果准确可靠。

鄂州市耕地土壤质量类别划分为三类:优先保护类、安全利用类、严格管控类,且以优先保护类为主。鄂州市耕地土壤整体偏中性,但有酸化趋势。

5.2 农用地分类管理建议

为控制新的污染源和减少土壤残留重金属含量,确保农产品质量安全,建议采取以下措施。①水稻品种选择:选用镉积累含量低的水稻品种。②肥料选择:选用重金属含量低、产品符合国家标准的肥料。③耕整技术:增加耕层深度,将表层土壤翻埋到底层,减少水稻对镉的吸收量;稻田长期淹水可使镉生成硫化物沉淀,减少水稻对镉的吸收[5-7]。因此,有条件的区域,秋季水稻收获后可进行翻耕,耕后水田蓄水。