基于学生主体的英语学习活动观实践路径与案例评析

2023-11-03姚彬嘉兴教育学院

姚彬 嘉兴教育学院

问题的提出

自《普通高中英语课程标准(2017 版)》首次提出指向学科核心素养发展的英语学习活动观以来,广大中小学英语教师和研究者都在积极地实践、探索并发展这一教学主张和基本理念。基于活动观的英语课堂教学实践与研究涵盖了阅读教学、写作教学、听说整合教学、课堂观察量表构建以及课堂话语分析等多个领域,这些实践经验对于一线英语教师正确理解与应用英语学习活动观起到了积极的促进作用。

但目前很多教师在践行英语学习活动观时存在不少困惑。笔者就“践行英语学习活动观时最主要的困惑”这一话题在本区域做了调查,梳理收集到的问题后发现,教师的困惑主要集中在学生层面,总结起来有三点:一是教师如何基于不同学情设计活动,激发学生的学习动机;二是教师如何鼓励学生开展自主学习,提升学习效率;三是教师如何组织生生合作探究,促进全体发展。英语课程的根本任务在于育人,语言学习活动的主体是学生,如何在基于英语学习活动观的课堂教学中落实学生的主体地位是值得教育研究者和英语教师思考和探索的重要问题。

基于学生主体的英语学习活动观的内涵

活动观是为落实新时期英语课程目标而提出的中国外语教学主张,它的核心是以育人为导向,以核心素养为目标,以学生为主体,由师生共同参与的一系列层层递进、相互关联的活动(王蔷等,2021)。学生的主体性是活动观区别于其他教学途径的最显著的特征之一。基于学生主体的英语学习活动观具有如下内涵:

1.学生是语言学习活动的主体

英语学习活动观借鉴了建构主义的学习理论,强调语言学习活动是意义探究的活动,认为学习过程是学习者对信息不断解构和建构的过程(王蔷等,2021)。因此,活动观强调学生在英语学习中的主体地位,倡导教师在教学全过程中引导学生主动参与学习,让学生通过一系列相互关联、循环递进的活动获取和运用新知,自主构建意义,解决现实生活中的问题,实现语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等方面的融合发展,并形成正确的态度和价值判断。

以学生为中心是一种让学生在开放的学习环境中创造学习机会,并灵活重构知识的学习途径(Lee &Hannafin,2016),以学生为主体是指课堂教学视角从教向学的转变(张金秀,2020)。《义务教育英语课程标准(2022 年版)》(以下简称《义教新课标》)中呈现的各语篇或课时教学案例均是活动观指导下的教学设计,案例以“学习活动”来统称课堂上开展的教学活动,且多以学生为主语来描述每个学习活动,体现了以学习者为中心的主张(蒋京丽,2022)。教师在践行活动观时也要转变理念:要从机械传递语言知识到努力创设语用情境,从让学生被动接受知识到鼓励其主动建构意义。

2.学生在活动评价中发挥主体作用

评价的主要目的是促进学生的学习,核心是为学生和教师提供反馈信息(程晓堂,2022)。《义教新课标》倡导“教—学—评”一体化设计的课程理念,强调教学评价应贯穿英语课程教与学的全过程,鼓励教师发挥学生在评价中的主体作用,引导他们成为各类评价活动的设计者、参与者和合作者。

在活动观指导下的课堂教学中,发挥学生的评价主体作用具有重要的意义。首先,学生可以通过评价自己的学习进展和成果,增强自我认知和责任感,更清楚地了解自己的长处和短处,激发自我提高的动机。其次,评价不仅是回顾和总结学习的过程,更是一个主动反思的过程。通过开展自我评价和同伴互评,学生能总结经验、分析问题并找到改进的方法,提升批判性思维能力和问题解决能力。此外,学生参与评价可以促进教学质量的提高,帮助教师收集学习真实发生的证据,评估学习活动的有效性,从而能适时调整和改进教学策略,提高课堂教学的质量。

3.教师为活动的有效开展引领护航

活动观体现了科学的教学路径,强调教师在学生学习的过程中具有的重要的中介作用(王蔷,2022)。在英语学习活动观理念下,教师要发挥主导作用,承担多元角色。教师是学习活动的策划者,需要从学生的已知出发,整合并选择合适的教学内容,设计相互关联、循环递进的学习活动,引导学生学习和运用各种有效策略,在语境中探究意义,整合性地学习和建构新知识。教师是学生主动学习的促进者,需要组织并参与学生的学习,在必要的时候进行示范和引导,确保学生讨论、交流等学习活动有序、有效地进行。教师更是情感的传递者,需要营造积极的英语学习氛围,激发学生的英语学习兴趣,调动他们的学习积极性。

一堂好课应当有学生快乐的声音,有教师激励的声音;一堂好课应当有学生的积极参与,有教师的科学引导(梅德明、王蔷,2022)。在基于学生主体的英语学习活动观的教学中,教师要引导学生主动思考、积极提问、自主探究,放手让学生去体验、表达、交流和反思,促进其核心素养的形成和提升。

基于学生主体的英语学习活动观实践路径与案例评析

1.实践路径

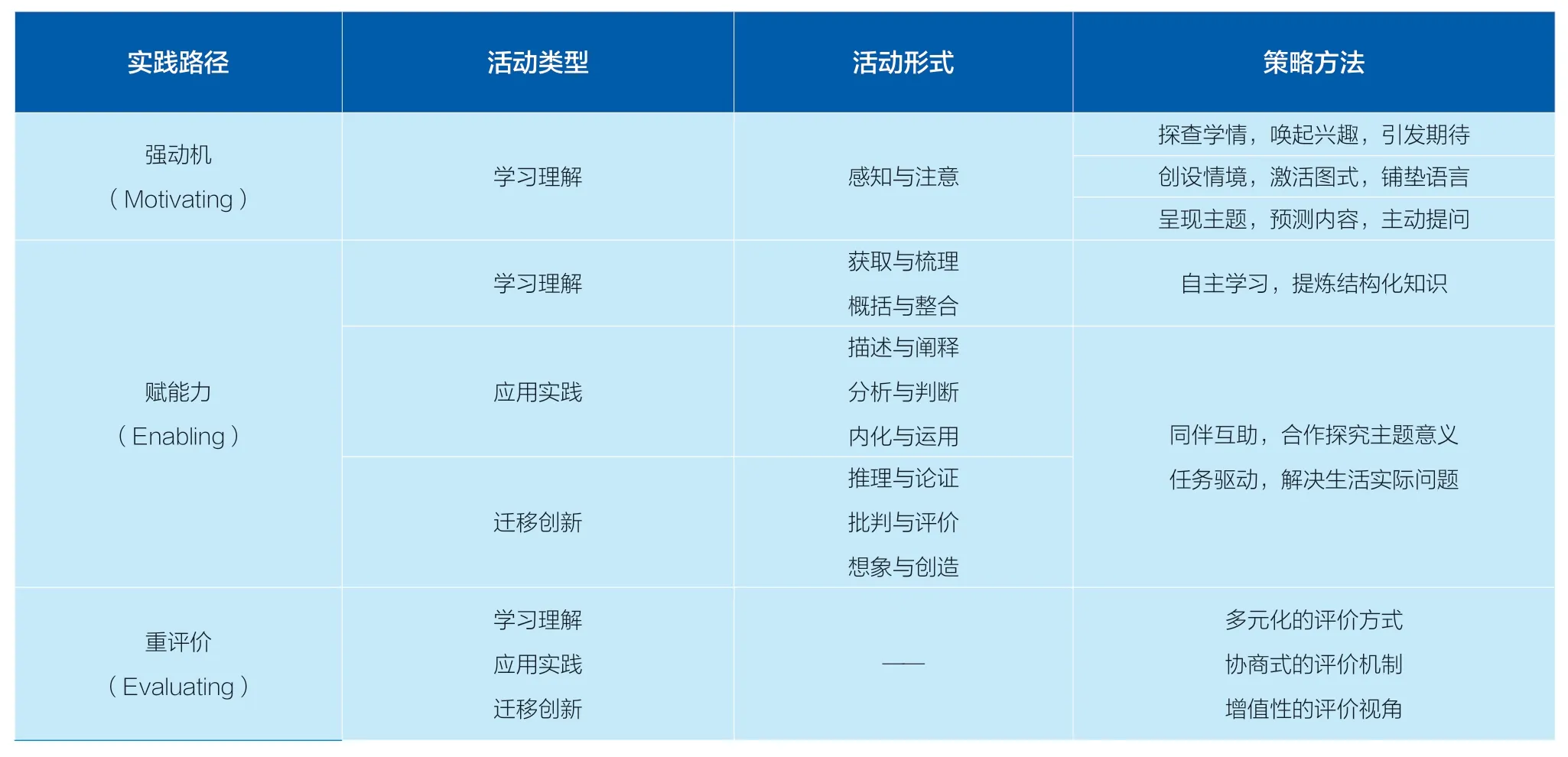

依据基于学生主体的英语学习活动观的内涵,结合学习理解、应用实践、迁移创新等活动类型,笔者梳理了“强动机(Motivating)— 赋能力(Enabling)— 重评价(Evaluating)”的实践路径。该实践路径体现了以学生为中心、指向核心素养发展的英语学习活动观的基本理念,具体表现如表1 所示。

表1. 基于学生主体的英语学习活动观实践路径

(1)强动机,激发学习动力

发挥学生主体作用的首要条件是激发和维持学生的学习动机。影响语言学习动机的因素主要有内部因素(如学生的语言基础、志向目标、性格特征等)和外部因素(如教师创设的教学情境与学生的认知经验是否匹配,或教师设计的学习任务是否具有挑战性等)。

如表1 所示,在“感知与注意”的学习理解活动阶段,教师可用以下策略或方法激发学生的学习动机:一是通过KWL 表格、调查问卷等前置性活动,充分了解学生的认知经验、学习兴趣以及语言基础;二是创设主题情境,引起学生的注意,激活学生的认知、内容、文体等图式,在情境中铺垫语言,让学生对学习新内容充满信心;三是通过图片、标题等呈现所要探究的主题,引导学生围绕主题进行内容预测或自主提问,形成信息差,引发学习期待。这三种策略结合影响学习动机的内外部因素,能有效激发学习内驱力,为学生更积极、主动、自信地参与语言学习活动打下良好的基础。

(2) 赋能力,教会学生学习

自主建构意义、合作探究学习以及运用语言解决实际问题是新课程背景下学生必备的关键能力。学生在构建个人意义和理解时,会反复地运用事实性的知识和技能,并记住相关的概念,这种协同思考过程开发了学生的智力并激发了他们的学习热情(埃里克森、兰宁,2018)。而同伴互助式的学习方式能帮助学生取长补短,在提出疑问、讨论探索并最终得出结论或解决方案的环节,同伴支架使学生参与到社会意义的建构中,为他们的终身学习奠定基础。

为帮助学生形成这些自主学习的关键能力,在学习理解的活动中,教师应教会学生使用思维导图等学习工具去获取与梳理、概括与整合,自主建构意义。教师应在应用实践与迁移创新的学习活动中充分搭建同伴支架,形成生生互助、合作探究的学习机制。最后,教师要设置具有探究价值的任务情境,引导学生把习得的语言与结构化知识迁移应用,解决生活的真实问题。

(3)重评价,彰显学生主体

《义教新课标》指出,教学评价有助于学生不断体验英语学习的进步和成功(教育部,2022)。课堂评价要突出学生的主体地位,对照目标和活动来设计,并贯穿教学始终(张秋会等,2019)。基于学生主体的评价应具有以下特点:

① 多元化的评价方式。教师在教学中应采用自评、互评、小组评、全班评等多种评价方式,根据学生在不同环节的具体表现,通过观察、提问、追问等发现学生的进步或问题,并通过口头、书面、肢体语言等反馈方式以及量表等评价工具给学生有针对性的鼓励、指导和建议。

② 协商式的评价机制。概括与提炼结构化知识的过程可以成为师生共同协商、制订评价标准的过程,这些标准以评价量化表格呈现,可应用于迁移创新的活动评价中。这种协商也体现在评价实施的过程中,教师通过倾听学生的评价,以追问评价者、求证被评者等对话与商讨的形式,力求呈现客观、公正的评价结果。

③ 增值性的评价视角。为尊重学生的个体差异,在设计和实施评价时,教师要营造关爱、信任和尊重的氛围,用发展的眼光评价学生。在评价中避免聚焦语言错误和不足,而要多关注学生能做什么、做对了什么以及以后还要做好什么,记录学生点滴的进步和成长。

2.案例评析

下文以外研版《英语》八年级上册Module 4 Planes,ships and trains Unit 2 为例,探讨在基于活动观的课堂教学中落实学生主体地位的策略与方法。该教学内容所在模块话题为“交通出行方式”,属于“人与社会”范畴。

(1)文本分析

[What]

本单元的阅读语篇由一位旅行者发布的“征求从伦敦到阿姆斯特丹最佳的交通方式”的帖子以及被选为最佳答案的回帖两个非连续文本构成。回帖为该语篇的主体部分,回帖者并没有直接给出最佳交通方式,而是为提问者提供了四种交通方式,并从价格、所需时间、舒适度等方面比较其优缺点,还给出了订票、住宿等一些额外信息。

[Why]

本文内容与学生生活联系紧密。学生在学习Module 4 Unit 1 时,已经理解了“要根据实际情况选择最优到校交通方式”,现在又通过学习“旅游途中选择各种交通方式的利弊”,领会了“要根据实际情况选择最佳的旅行交通方式”,为完成模块任务“去中国的一个城市旅行的家庭计划”奠定基础,具有较强的现实意义和教育意义。

[How]

为方便检索,回帖者根据推荐顺序组织语篇,每个段落介绍一种(第二段介绍了两种)交通方式,使用了the third choice、finally 等语言表示顺序以实现语篇衔接,并合理使用形容词的比较级和最高级形式表达利弊。回帖结构完整,信息组织有序,内容表达清晰,符合提问者的要求。

(2)教学过程

依据本课语篇内容与文本特征,笔者以“Why is it the best answer?”为驱动性问题在读前、读中和读后设计了一系列相互关联、循环递进的语言学习和应用活动,激发学生的学习动机,教会学生学习,鼓励学生进行自我反思,实践以学生为主体的英语学习活动观。

① 读前环节:通过感知与注意活动激发学习动机

首先,教师呈现课前对班级学生到校方式的调查结果,并根据结果随机访谈学生:“How do you usually come to school? Is it the best way for you to go to school from your home?”

接着,教师展示发帖人的问题“What is the best way to travel from London to Amsterdam? ”以及欧洲地图,询问学生:“How many ways can we travel from London to Amsterdam?”

最后,教师告知学生:“We have the best answer here.”请学生以问题形式预测该最佳答案中包含的有用信息。

[评析]

在此教学环节中,教师首先通过展示问卷调查结果,引起学生注意,激活他们对上一节课的回忆,复习相关语言并引发对“Is it the best way?”这一主问题的思考;然后通过展示欧洲地图创设教学情境,引出本节课要探究的问题,激活相关认知图式(地理知识),进一步铺垫语言(地名以及新的交通方式);最后通过鼓励学生主动提问,预测最佳答案中包含的信息,形成阅读期待。在这个过程中,教师充分利用刺激学习动机的有利因素,从学生切身的、熟悉的已知出发,为未知做好认知与语言的准备,基于学生的最近发展区搭建脚手架,帮助他们树立学习自信。预测活动能吸引学生主动参与学习,预测被证实的满足感能帮助学生维持学习动机,充满热情地投入后续的学习。

② 读中、读后环节:通过三层学习活动培养关键能力

首先,学生阅读全文,找出这个回帖被选为最佳答案的原因,并从教师提供的几种思维导图中选择一种制作信息结构图。(获取与梳理,概括与整合)

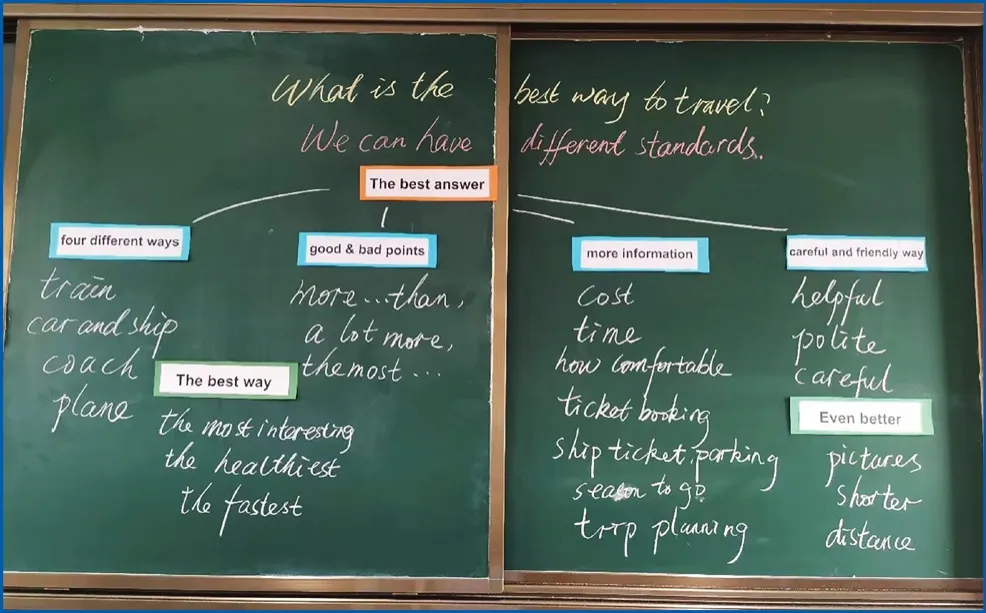

接着,学生通过交流相互描述和阐释结构图,补充完善相关信息;教师收集典型答案,引导返读、求证,与全班共同分析探讨,达成共识,形成结构化知识(见图)。(描述与阐释、分析与判断)

然后,教师延伸教材情境:“The other answerers want to know why this answer was chosen as the best one.Try to explain.” 教师让学生之间互相合作进行询问与说明,扮演发帖人和其他回复者。(内化与运用)

教师引导学生进一步思考:“If you were the asker,which way would you choose to travel from London to Amsterdam? Why?”(推理与论证)“If you were an answerer, how would you give your advice?”(批判与评价)

图. 课堂生成的结构化知识图(原图)

最后,教师设置写作任务情境:“An asker on the Internet wants to know the best way to travel from London to Jiaxing. Write down your answer and share it in groups.”(想象与创造)

[评析]

在从理解到内化再到输出的学习活动中,教师让学生自主选择学习内容的先后顺序和学习方式,自主掌控学习过程。此外,教师搭建同伴支架,让不同的学生合作学习、互帮互助。在看似放手的课堂中,教师有时间去关注不同层次学生的学习过程,给予必要的指导,促使全体学生都学有所获。教师设计了个体、小组和班级三个层次的学习活动,并联系生活实际创设真实情境,让学生在巩固和内化语言、形成结构化知识的基础上就新的情境进行有意义的创新表达。通过一系列的活动,教师引导学生思考策划一次旅行需要考虑的因素,促进了学生语言能力、文化意识、思维品质和学习能力的融合发展。

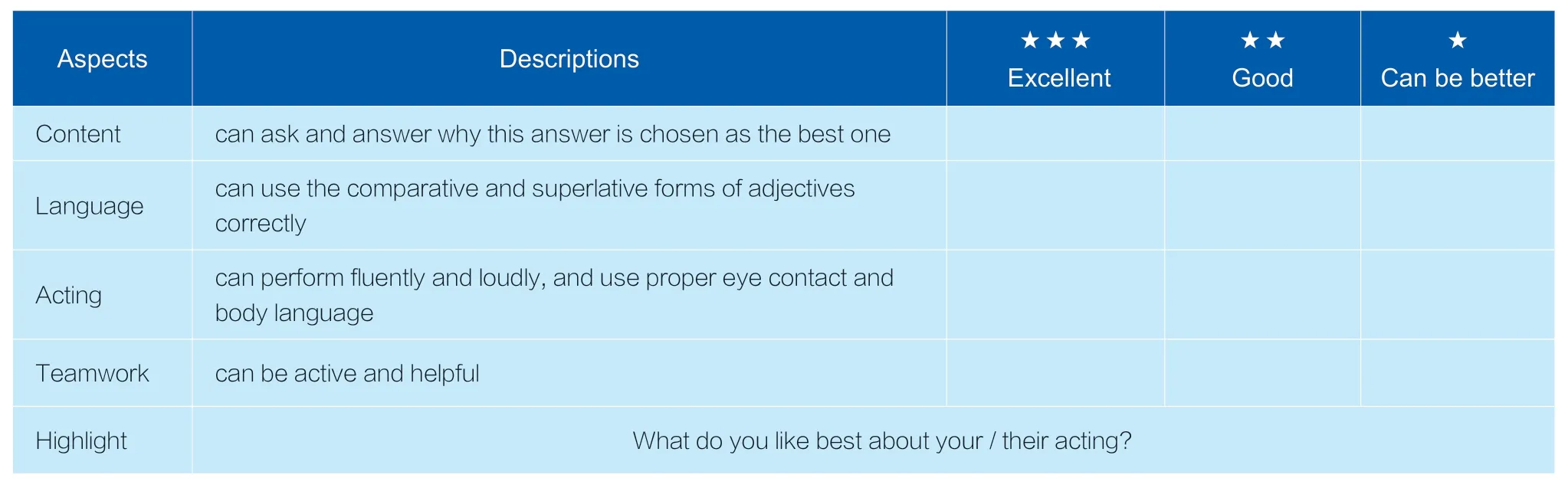

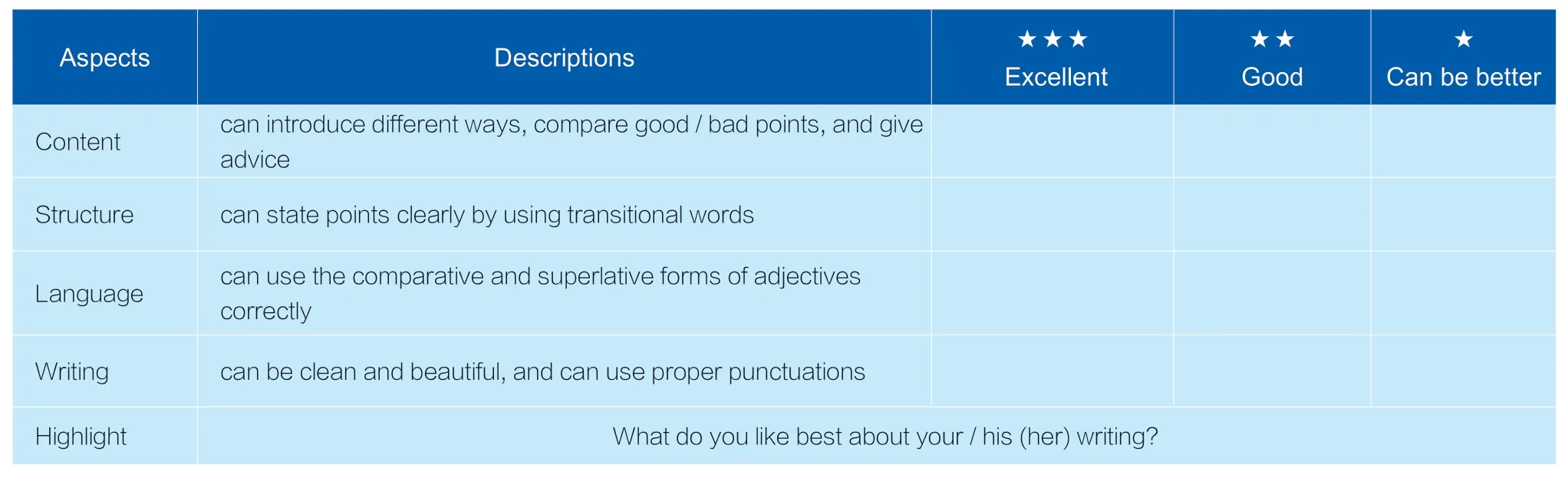

③“教—学—评”一致性:师生共建量表展现学习成果本节课师生共创建两张评价量表(见表2、表3),评价内容是在教与学的过程中逐步厘清和生成的,描述部分均聚焦“学生能够做什么”,使用激励性语言评价学习,并设置“找亮点”的开放性评价。同伴(小组)活动评价量表包含内容(Content)、语言(Language)、表演(Acting)、合作(Teamwork)与亮点(Highlight)五个维度,其中对内容与语言的评价基于本课探讨的主问题生成。书面表达评价量表包含内容(Content)、结构(Structure)、语言(Language)、书写(Writing)与亮点(Highlight)五个维度,其中对内容与语言的评价主要基于本课生成的结构化知识。

表2. 同伴(小组)活动评价量表(Role Play)

表3. 书面表达评价量表(The Best Way to Travel from London to Jiaxing)

[评析]

教师眼中要始终有学生,要采用多元化的评价方式和手段进行学习效果评价,让学生在学习过程中得到全面的反馈和指导;教师在教与学的过程中要与学生协商对话,共同制订评价量表,进行实证性评价;教师应充分关注学生的个体差异和持续发展,从发展的视角评价学生,助力每一位学生的学习和成长。上述评价量表较好体现了“教—学—评”一致性和以评促学的理念,从评价内容到标准描述都突出了学生的主体地位。

结语

英语学习活动观是落实英语课程育人价值的重要途径。本文从学习动机、学习能力以及学习评价三方面探讨了如何在践行活动观时突出学生的主体作用。在日常教学实践中,教师可以探索的方面还有很多,例如学生如何成为活动的设计者和实施者、教师如何为学生提供丰富的学习资源和支持等。笔者期待通过更多的研究,教师能更好地落实学生的主体地位,促使他们在英语学习中发挥积极作用,实现核心素养的全面发展。