数字游民的异托邦社会空间生产实践

2023-10-31王喆邓雅萱杜馥琪

王喆 邓雅萱 杜馥琪

摘 要:远程数字劳动的去空间化和劳动个体化促成了数字游民这一流动群体的诞生,但数字游民们也在持续生产诸多可供聚集的社会空间。正是这些社会空间,像媒介一般承载和凸显了这一群体的可见性及认同感。在DNA数字游民公社的具体案例之中,数字游民的社会空间生产实践勾勒出空间/反空间、物质/非物质、同步/异步、城市/乡村等两极对立之间的异质性光谱。DNA数字游民公社作为空间媒介呈现出异托邦特征,也面临在外部他者的凝视下从异托邦压平为乌托邦的危机。数字游民的社会空间生产实践为异托邦理论提供了中国乡村空间媒介的本土脚注,也为助力乡村振兴的传播实践提供了微观案例和参考路径。

关键词:数字游民;乡村振兴;异托邦;空间生产

中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:2096-8418(2023)05-0042-10

党的十九大报告提出“实施乡村振兴战略”,从五个维度部署乡村振兴的总体要求,乡村振兴在中国特色社会主义新时代意义重大。但是目前中国大多乡村仍受城乡二元体制影响,乡村空心化问题较为严重,乡村振兴存在主体缺位的问题。而乡村振兴的关键在于“人”,如何使越来越多的青年人愿意回到乡村,留在乡村,成为当前乡村振兴亟待解决的问题之一。

无论是创业的“新农人”、返乡青年抑或本研究关注的“数字游民”均为近年来从城市逆向返回乡村的流动人群。新冠肺炎疫情暴发后,数字游民这一在空间流动的同时进行远程工作的群体成为全球学界和业界关注的热点。随着我国数字游民群体数量的上升,以云南大理、浙江安吉为代表的乡村空间正逐步发展为典型的数字游民目的地,且数字游民及其目的地的数量呈现扩大趋势。数字游民作为远程的数字劳工,他们的存在标志着一种不同于传统企业、组织与员工关系的创新组织方式的诞生;而其无工作—生活边界的生活方式,代表了一种工作方式的变革。既有研究往往从数字劳动的视角看待数字游民的出现,[1]虽然能批判性地剖析劳动过程中的权力不平等和社会控制,但却忽视了这一社群在流动中所带出的新的可能性——新的边界如何随着游牧而不断变动,新的社会关系如何随着沟通实践而持续生成。在网络社会和平台经济不断将人打散为原子的当下,如何重建关系性的空间媒介成为非常重要的命题。[2]因此,本研究将承载数字游民的劳动和生活的社会空间生产作为观察的切入点,去思考数字游民向乡村流动如何建立新的社群关系。

大量农村人口持续涌入城市,但不强调实体工作地点的数字工作(如电商直播、远程零工、线上自由职业等)也促生了城市人口流动至乡村的“反向流动”现象,城市空间与乡村空间不再是彼此对立的两方,而是处于空间的并置与互动之中。本研究关注的安吉数字游民公社(Digital Nomad Anji,DNA)原本是一座闲置的竹木加工工厂,经过安吉县溪龙乡的“微改造 精提升”活动,变成了乡村振兴人才和创意的孵化基地。DNA数字游民公社是溪龙乡将“一村一品”建设与“乡村创业首选地”打造相融合的一种新兴模式,探索出的一种可持续的创新的乡居形态。对此,本研究希望进一步追问的是:流动的数字游民如何将位于乡村的DNA数字游民公社建构成充满异质性与多元性的社会空间?如若真正进入其中或可探讨,数字游民在DNA数字游民公社中的具体行动对于城乡融合和空间传播的真正意涵。

因此,本文以安吉DNA数字游民公社为研究对象,分析数字游民是如何进入和建构异托邦,去探讨空间中原本二元对立的、有自己固定位置的存在——空间/反空间、物质/非物质、同步/异步、城市/乡村——如何互相中断、抵消、颠倒、并置,并进一步从数字游民的社群实践和具身集会来探讨DNA作为空间媒介如何得以成为城乡之间的共同空间,又如何驱动城乡融合发展。

一、 案例地和研究方法

本研究选取的案例地DNA数字游民公社位于浙江省安吉县溪龙乡横山村,是国内首个集群体生活、共享办公、公共服务为一体的数字游民综合园区,由溪龙乡联合爱家集团改造和运营。目前,公社共配备单人间到六人间的各类宿舍30间,各式工位105个,可同时容纳80人入住及办公,2022年初试运营以来,入住率一直保持在98%以上。

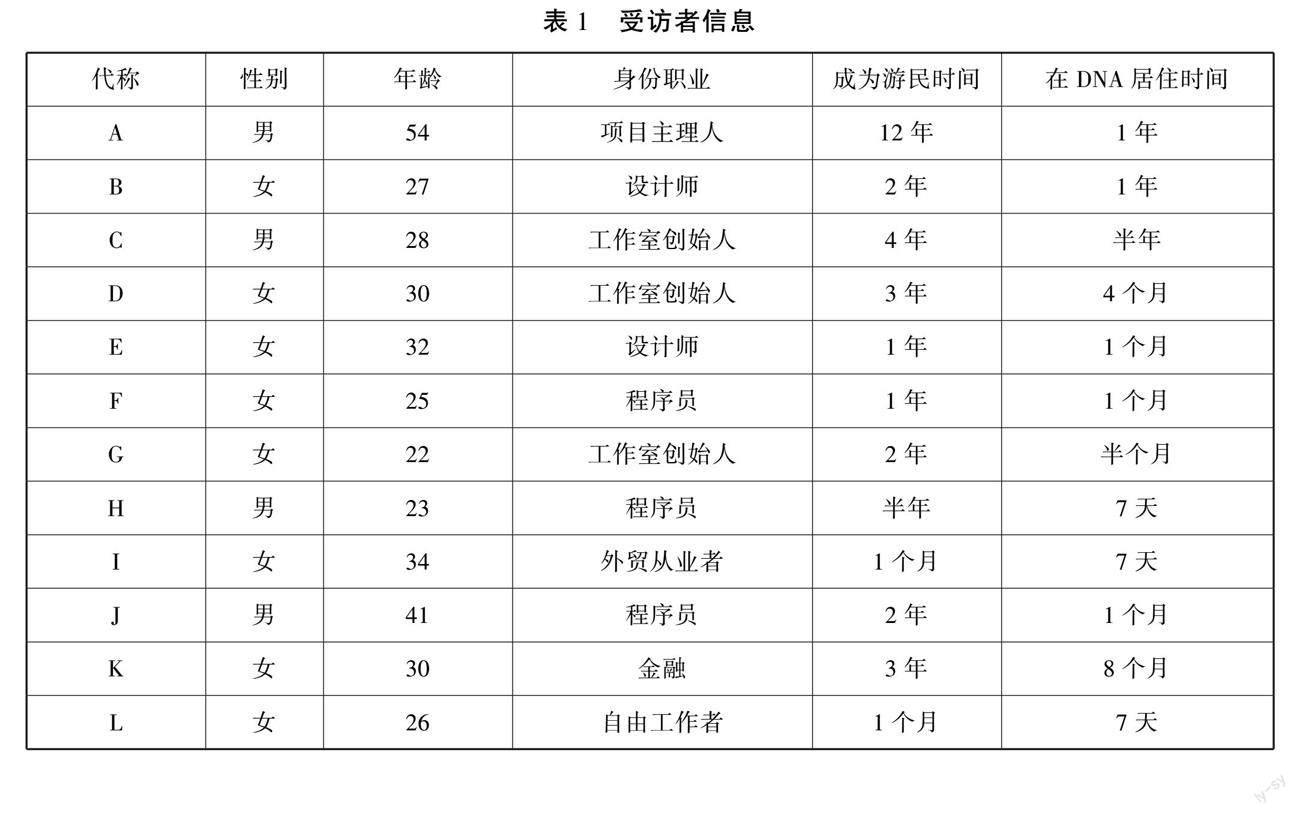

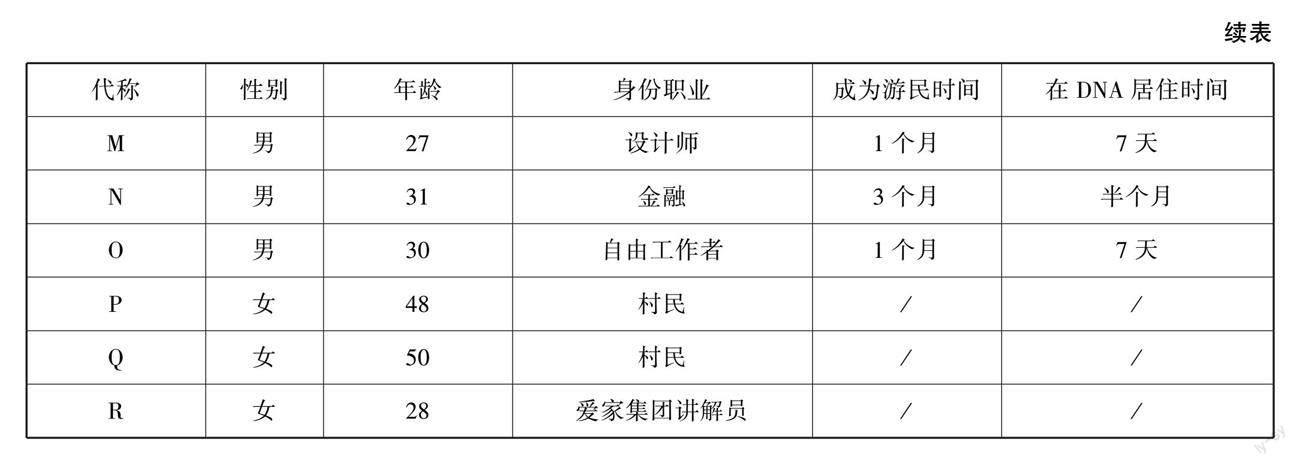

本研究采用半结构式访谈、田野调查的方法对研究对象进行实地调研与资料收集。研究团队于2022年12月申请入住DNA数字游民公社进行为期1个月的实地考察,通过切身参与,与所在成员进行互动,深度了解其心理特征与群体成员间的日常互动方式。同时,研究团队通过微信群聊(DNA在地群、DNA同乡会)对DNA数字游民成员进行观察,记录、收集、整理出DNA数字游民的日常生活实践活动,总结归纳其特征。在实地考察期间,进行半结构式访谈,访谈对象选取本地村民、在地游民、上海爱家集团讲解员、项目主理人等,共计18人,年龄范围在25—60岁并涵盖不同性别,受访者基本状况如表1。

二、 文献综述

(一)网络社会的数字游民及共居空间

某个社会若要称之为“网络社会”(networked society),必有两个基本特征:第一,有成熟的网络通信科技以及信息管理/流通科技来构成基础设施;第二,网络社会有再生产和体制化的特色,遍及不同社会网络之内或之间,作为建构人类组织及社会关系的基本形式。[3]数字游民可谓网络社会的必然产物,这一描述性概念于1997年由Makimoto和Manners在所著Digital Nomad一书中首次使用,[4]预测了网络通信技术将帮助人们打破工作在地理位置上的局限,数以万计的人们将会像他们的游牧祖先一样四处迁徙,在移动中生存、生活和工作。目前大多数学术文献都来自旅游领域。数字游牧民被归类为处于全球冒险旅行和游牧工作十字路口的常客或商务旅行者和远程工作者。[5]Reichenberger将他们描绘成仅在在线环境中工作的年轻专业人士,同时过着与地点无关且通常依赖旅行的生活方式。[6]其实早在1956年,荷兰艺术家Constant Nieuwenhuys用了将近20年的时间做了一个新巴比伦项目,昭示着未来之城。他认为,机械终将把人们从重复性的劳动中解放出来,人们将不再需要长期待在同一个地方,继而恢复了喜爱玩乐且充满创造力的天性,在世界范围的漫游中改造环境,成为“游戏人类”(Homo Ludens)。當下信息技术的移动性确实允许数字游民创造自己的生活环境,再加上对旅行的偏好以及工作灵活性的推动,数字游民可以将生活定义为自我实现的个人主义项目。

虽然数字游牧者享受着地点独立带来的自由,但孤独和隔绝的代价仍然存在,于是他们也会尝试在虚拟和真实生活中寻找同类人组成社群关系,构建共同生活和工作的空间。[7]因此,共居空间的出现成为支撑数字游民持续流动的重要物质条件和日常沟通站点,正是这一社会空间像媒介一般承载和突显了数字游民群体的可见性及认同感。共同生活空间有助于数字游民克服社会隔离的共同挑战。[8]正如有学者指出,共同生活空间可以帮助数字游民在他们在目的地的有限时间内建立更深入和更可持续的关系。[9]列斐伏尔反对学者将空间视为有待填满的“信封”,[10]而阿伦特与列斐伏尔在这点上不谋而合,她强调公共空间的“公共性”恰恰是要通过公众集合和演讲等具体的行动来建立,[11]这种观点对于人们通过具身集会构成公共空间的过程更为看重。可以说,在人文社会科学领域的“空间转向”之下,空间不再是传统形而上学的再现空间,而是一种在联系的和参与的角度下的空间共享和占用。而这样的思考也与传播学对公共空间中人们实践活动的关注不谋而合,比如习少颖将乡村公共空间视作一种媒介,人们在公共空间的互动中完成社会关系的形塑,并与乡村现代化相互关联。[12]李红艳和汪璐蒙则以乡村集市这一公共空间中参加者的身体交往为例,探讨其中市场共同体信息和村落共同体信息交织的张力。[13]

(二)社会空间生产中的异托邦与乌托邦

空间转向下的空间理论提出与特定的空间行为有关:每一个社群在一个合适的空间中才具有一致性,而要构建社群或建立关系则需要生产一个空间。其中,空间的“异质性”更是成为学者们关注的要点,例如列斐伏尔的“差异空间”(differential spaces)、索亚的“第三空间”(the third space)和福柯的“异托邦”(heterotopias)等,都传递出反抗传统的指向和对霸权收编的警惕。

乌托邦一词最早出现于1516年More撰写的长篇小说《乌托邦》,有两层含义:一是虚无之乡;二是没有的地方和好地方的合成。福柯将乌托邦比作“镜子”中不真实的空间,而“镜子”所在的范围以及被“镜子”所映照的空间则是异托邦,这种空间能够在文化内部被找到并在其他真实的场所中被表现出来,即乌托邦是实现异托邦的前提。[14]在《另类空间》一文中,福柯认为,“异托邦”是实现了的“乌托邦”,所以它与“乌托邦”相关,它们的相关性即是它们都通过命名、反映或呈现其他常规位所或空间的运行逻辑而实现了对常规空间中各种关系的悬搁、中立或颠倒。[14](54)但“异托邦”是真实的空间,这些真实的空间场所是嵌入和写入社会体制内的,它们使得某种理念、文化、理想,某种对常规空间的颠倒、中立或者抗议关系变成了一种空间现实。[15]

王喆在翻译福柯的《另类空间》一文中总结了异托邦的六个特征,即异质与多元文化杂糅、共在性、矛盾并置、与特定时间关联、开放与排他、幻想与补偿,这成为异托邦空间初期研究的理论基础。[14](54-57)将其与DNA数字游民公社这一空间进行比对,便可理解DNA何以被建构为异托邦,关注其空间的变化是如何影响空间内部的人的行动及其关系的,并且人的行动与关系又如何反作用于这一空间的。

第一,在固定的社会空间中,沿着福柯早期提到的危机异托邦和偏离异托邦的思想,分析半神圣的、非常规的边缘性空间,例如博物馆、墓地、监狱、医院等。这些空间通常具有二元对立和模糊混沌的特征。第二,在流动性和后现代的时空中,分析处于中间状态的特殊空间,例如节日、邮轮等。这些空间的异质性以多层面、多元交织为特征,不同的角色和阶层在同一类空间中碰撞,凸显出异托邦作为异质空间对其他空间的幻想性和补偿性作用。一方面,异托邦能够创造一个幻想空间,揭示真实空间的幻觉性;另一方面,异托邦也能创造一个完美的真实空间,展示所生存空间的污秽、病态和混乱。

福柯在知识讨论中提出了异托邦隐喻,却未曾呈现如何将理论和实践、行动和社会联系起来,如何将概念空间转化为真正与物质材料打交道的人的空间媒介,因而异托邦的社会空间如何在人的实践中生产出来应成为后续研究的重点。此外,索亚在进一步调和福柯与列斐伏尔的空间理论时,认为既要把个体解放的异托邦拉回现实层面,但又需谨慎对待彻底开放的乌托邦空间中所潜在的风险。[16]DNA数字游民公社既是一种存在的物质空间,又是一种社会空间,可被视为独特的空间媒介:表面上似乎完全开放,但也隐藏着挥之不去的排他性,DNA公社内可以共时并量几个原本因历时性不同而相互间不能并存的空间。因而,本研究将其视为社会真实场所的“异托邦”存在,并进一步探讨其实践方式与途径。

三、 数字游民的网络化聚集

(一)生成前提:数字游民的脱嵌与嵌入

网络信息技术将所有人的工作和生活都卷入其中,人是嵌入于具体的、持续运转的网络社会关系之中的能动者,行动者自身的亲属朋友关系、社会交往中的信任关系等构成的社会网络维系了经济关系和经济制度。[17]然而,工作與生活的界限随着数字技术的发展不断被打破,国内996工作模式和城市快节奏的工作压力使得当下越来越多青年人在“躺平”和“内卷”下寻求第三种路径,即成为数字游民。对于数字游民而言,脱嵌意味着个体从原有的固定时间和空间中分离出来,转向以时间碎片化和空间的流动性为特征的新工作方式,数字游民可以不再聚集于同一时间和地点的工作,而是以个体为单位不断在世界各地流动,自由选择工作时间和地点,具有较强的弹性和灵活性。这种“脱嵌”部分使得个体从历史既定的身份、支持系统及社会义务中脱离。[18]在高度现代化和深度网络化背景下,数字游民个体在网络社会中的嵌入与脱嵌成为其得以在乡村聚集的前提。

然而,脱离原有工作和社交场景的数字游民也必须独自面对高度现代性的社会。随着个体选择范围不断扩大,长期独处于流动空间的个体很难抵抗工作的不确定性风险,同时因脱离原有社交圈子而产生孤独感,使得他们需要进一步寻找可以帮助抵御风险的机制,这样个体的再嵌入就成为必然。国内诸多数字游民公社的出现,为数字游民的再嵌入提供了空间场所。数字游民在全球范围内通过互联网连接,逐渐形成了自己的圈子、文化甚至是商业逻辑。他们来自不同的背景、城市和职业,因其流动的特性和互联网的连接而产生一定的身份认知,继而聚集到安吉DNA数字游民公社,这种“持久流动性—短期聚集性”打破了过去中国传统社会中人们长期处于固定位置的身份特性。

(二)进入异托邦:线上招募与个体偶遇

福柯提到,异托邦总是必须有一个打开和关闭的系统,这个系统既将异托邦隔离开来,又使异托邦变得可以进入其中,具有阈限特征和残存的神圣性。只有经过一些许可,并且当人们完成了一些行动仪式的时候,人们才可进入。

DNA数字游民公社建成后由爱家集团的许崧负责运营,分别于2021年12月2日和2022年2月5日进行两次内测。其入住方式为申请制,且需要遵守经济和行为方面的约定。2022年4月11日,DNA通过公众号发布第一则招募启事,邀请世界各地数字游民们来试居住,DNA提供六人间和双人间的住宿选择,六人间每人每周收费180元,双人间每人每周收费430元。考虑到入住者体验社群需要时间,DNA对申请者提出“要住满7天”这一个要求。“在DNA我们没有定向邀请过任何一个人,每一位来到DNA的伙伴都是通过申请而来的,因而绝大部分都是之前从未谋面的陌生人。”(受访者A)

“安吉数字游民公社(DNA)的建设基于一个理念:在一起,数字游民们是彼此的盔甲,共容,共融,能拥有个体无法企及的强大力量。”[19]DNA数字游民公社将“全世界有趣的人联合起来”作为组织理念进行对外宣传,将社区精神作为符号价值进行“贩卖”。数字游民们选择来到DNA的理由各不相同,或被DNA的宣传所吸引,或收到朋友的召唤,但他们都秉持着类似的理想愿景,都提倡去中心化、开放、自由、共享的价值观,组织共识成了DNA成员共享的认同基底和空间门槛。游民们进入DNA数字游民公社这个空间之后,其原本多元的职业身份在居住期间通过一种召唤的神话仪式合二为一,DNA空间成了现实牧团的聚合,它可以容纳在血缘关系上毫无关联的“外人”,正如受访者A所说“了解大理那个平行世界需要九又四分之三站台,要有机缘巧合进入那个世界,会看到全新的生活。”

四、 作为异托邦的DNA数字游民公社

福柯认为的异托邦是介于主流和非主流文化之间,可以分为两类,一类是“危机型异托邦”,另一种是“偏离型异托邦”。危机异托邦以生理特征作为划分标准,如处于危机状态的个人的,青少年、月经期的妇女、产妇、老人等,在996工作模式和城市快节奏的工作压力之下的年轻人可谓处于危机异托邦之中。偏离异托邦指的是将思想、行为等偏离主流的、统一的标准文化的个体再纳入其中,而现代社会可以让偏离异托邦逐渐取代危机异托邦。

(一) 偏离异托邦的去中心化社交

DNA數字游民公社属于典型的偏离异托邦。聚集于该空间的数字游民告别城市,来到乡村,远离内卷的生活,他们大多从事与互联网相关的远程工作,打破了传统的生产关系与模式。对于这群特殊的游民群体来说,他们追求的是恢复人类“熟人社会”的愿望。

“你可以关注到我们这个社区很小,实实在地的可能就只有七八十个人,跟大家的交流和接触其实还是比较多,本来社区就是一个开放的空间,所以这边有很多不一样的人,会碰撞出很多火花,这里很多有意思的事情都是在日常发生的。比如说有一个人,他突然说,我们来做一个活动吧,就像昨天那个小哥说,哎,我们来做个拍摄,虽然没拍成,但是会有人说OK,我们要加入,我们来玩,不会计较别的东西。”(受访者K)

DNA的熟人社会的理想并非建立于家族或氏族的亲属联系,而是一种部落的形态,吸纳实际上相当多元化的人类——他们来自沪、浙、蒙、粤等地,从事着插画师、设计者,程序员,旅行作家等工作。有自由职业者;也有小型工作室,也因此而形成比较多样立体的社区氛围,在共同工作和生活的空间中重建新型部落形态。

区别于传统乡村“生与斯,长于斯”的熟人社会,DNA数字游民公社由不断流动的传播行动者构成,数字游民在DNA共同居住、沟通和交往中形成了一种既非熟人也非生人的新型关系:因为相互认识,经常碰面,需要的时候可以伸出援手;但又没有传统熟人关系的人情压力。这是一种因流动而产生的传播关系,移动的身体以及与身体遭遇的物质空间成为社区传播的媒介,连接了人的意识、情感与物质世界,并参与形塑出新的社会关系。尤其是在社交媒介等技术中介下,数字游民的身体与符号、物质与精神以各种新方式进行广泛、多维度的联结,成就了一种与主流文化空间相异的社区。[20]有无“去中心化”成为区分“主流文化”的正常空间与“非主流文化”的DNA数字游民公社的标准与象征。

(二)多元文化实践赋予空间以意义

不同的文化造就不同形式的异托邦,而一个空间也只有在它被使用的过程中才会获得意义。城市社会学家Herbert Gans使用了“有效”和“潜在”环境这两个词来打破“物质决定论”的概念,[21]即并非是特定的环境决定特定的行为,只有在个人和群体根据他们自己的目的利用空间的过程中,这个空间才能获得意义。

处于DNA数字游民公社的主体由于受不同的文化影响,DNA这一空间对他们而言也有着不同的意义,使得空间潜在的环境变成了有效的文化。有将自己工作室带到此地的游民,他们将DNA作为“游牧圆心”,如荷包蛋和哈里成立的松木巴士、将房车改造车间搬到DNA、真元子陶艺工作室的“从零开始在陌生的场所做陶”计划等。“在城市里生活久了,常常感觉我们对生活本身的关注越来越少。所以,过去在大厂工作时,我们选择每个周末都去往乡村,而在自己创立工作室后,我们仍然寻求将乡村作为我们的长期驻地。”(受访者C)

也有游民将DNA视作逃离压力,抵抗内耗的短期场所。城市人口增长、自然资源匮乏迫使部分厌倦竞争者从城市中出走,为了追求的是心灵的宁静、远离城市的危机,游牧者开启了这一段理想中的田园牧歌的旅途。通过7天至1个月的居住体验,游民获得了比一般的旅行活动多了一层的人情感受,离开DNA后,也有人选择退出游民生活,回归到朝九晚五的上班族状态。人和空间形成了相互给予、补充的关系,空间成为意义和关系再生长的媒介。

(三)并置矛盾的规则与共识

公共空间的营造是社区营造的重要场域,任何空间中的元素加起来不构成一个逻辑整体都可以称为异质空间,异托邦往往会将毫无关联或存在矛盾的空间并置于一个真实场所。福柯以波斯花园为例,波斯花园的中心为喷泉,好比是世界的中心,四个角代表了世界的四个不同方位,花园并置了来自世界各地的植物,就好比异托邦的围观宇宙。DNA数字游民公社存在多元文化杂糅的空间集合,也存在多对矛盾的离散空间。

数字游民公社是没有组织架构、去中心化的一群“自由人的自由联合”,公社推行的自下而上的管理模式实现了组织的网络化。组织的网络化不仅模糊了传者和受者的界限,同时形成了“处处是中心,无处是边缘”的多元节点化主体。[22]随着数字游民在DNA中流动和聚集,公社内部逐渐延伸出规则和共识。比如,DNA有一套游民默认的规则,在公共区域,如厨房、咖啡厅等地,桌面上的物品都是默认可以共享的;但是私人区域——比如松木巴士的工作室——以及私人物品则不能共享。数字游民的流动特性区别于传统封闭的组织形式,不断流动聚集于此的游民在空间中形成了物质和精神的新融合,共享、共建、自治成为公社的独特优势,在创造力方面尤为明显。在公社空间完善方面,很多空间都得益于游民们的贡献。比如餐厅二楼的会议室,现在被大家“用成了”K歌房、桌游馆和电影院,甚至還打造出一个零食共享区。“L喜欢喝精酿,但是DNA没有酒吧,于是她便购置了一台专门放精酿啤酒的冷藏柜,除了自己喝,其他想喝的人只要自助扫码购买即可。”(受访者J)

而在乡村空间中,一些富有情调的景点也随着游民的到来不断生长——比如咖啡馆、茶馆等。圣诞前夕树下小白屋挂满的圣诞帽和圣诞老人所展现的中产阶级浪漫,似乎与乡村实际生态格格不入,但公共空间和私人空间、乡村空间和城市景观并存,持续生产迥异于各自过往的“异托邦”。

(四)承载异托时的延续空间

DNA的社会空间中散播着“异托时”媒介。异托邦可容纳相异的时间或历史片段的异托时,如图书馆和博物馆,不同时期的书籍与成形于不同历史阶段的文物,最终同时展示在同一真实空间中,如此组成对于时间的一种连续不断的、无定限的积累的计划。

游民自发通过绘图、制作报纸等形式,将白茶原过去发生的事件保存记录下来。DNA附近的镇子曾有一位百岁老人,能回忆起几十年前老镇中心街道,口述出每一家商铺的名字和样貌。游民沚枫通过绘图的方式还原老人口中的街道,记录了他在社区生活7个月以来,与周边村民之间发生的趣事。数字游民参与编辑的报纸《白茶原小报》,第一期主题为“溪龙新村民”,讲述与周边村民的故事;第二期“去白茶原玩”以“社区商业”为主题,白茶原小报诞生于乡村,游民们通过自己在白茶原生活过的经验告诉之后入住的游民,如何更好地在白茶原生活。这份报纸中,不仅有吃喝玩乐推荐,甚至还出现了“刘师傅修鞋铺”“白茶街任大姐菜摊”“晓墅农贸市场”等细致的生活攻略,白茶原独有的市井风貌和气息,都暗藏在他们的不按常理却有趣的叙述中。通过记录过去的方式,DNA将时间凝固在了流动于此地的主体与物件上。新入住的游民通过这份报纸的推荐内容可以了解过去发生的故事,他们也可以根据过去游民的经验更好地在DNA和白茶原生活,并在《白茶原小报》和公众号上投稿编辑留下新的故事。

除实体空间外,数字游民的交往活动也正在向虚拟空间转移,通过项目共创的形式建构异托时。DNA在地游民五一与Felix一起发起并成立了FreeBe DAO,该项目旨在将数字游民线上聚集,以项目共创的方式,实现个体经济自由。FreeBe最初的成员均通过DNA线上社群(DNA同乡会与DNA在地群)相识,通过需求匹配和游民的社交圈层传播,组建了两支产品小队,创建了两款为组织提效的数字产品:DAO任务管理和积分发放工具,以及基于GPT的AI智能问答产品。FreeBe DAO这一“异位”使“异时”得以继续,之后入住的游民也不断参与进项目共创中,协同生产。游民在其中进行的生活经验分享、技能分享、资源分享等都被记录在DAO中,不可逆的线性时间被打破,在异质时间的叠加延续中构建数字游民的网络社区。

DAO也不仅限于DNA,而是将其他各个实体社区的数字游民通过虚拟空间连接起来,践行媒介的空间化拓展。来到DNA的数字游民借助网络空间进行媒介实践和生产,再造了承载互动关系的场所,重构了游民交往的方式。流动于各地的数字游民不再是如原子般孤立的个体,而是通过网络空间的再地域化连接成一个具有相似认同的群体。

(五)开放与封闭并存的互动圈

福柯指出,一些“异托邦”从其表面来看是完全开放,且可以号召的,任何人都可以进入,但它却随时将自身隐藏起来对外界实施排斥。异质空间并不是一个可以随意进入的场所,它具有开放性和封闭性并存的特征。

在地游民所有活动均为随机地自发组织,没有特定的组织者或者管理员,想要发起或参与的游民会在微信群里接龙。比如,游民们会根据自身工作职业特点进行知识分享,比如举办的“居家风水”知识分享会、“线上非洲(南非)交流角”、“围炉夜话”等活动。由于每个人的背景,资历,还有学识,还有做的事情都不一样,在DNA并不存在工作中的竞争关系,游民们在日常活动中守望相助。

然而,DNA数字游民公社对于新入住的游民并不十分“友好”,他们在进行融入时,也存在着一定的阻碍。除“DNA同乡会”“DNA在地群”这两个基础的大群外,入住DNA时间较长的游民彼此相熟的时间也较长,有自己常聚的活动和朋友,新入住的游民需要不断进行社交和破冰才能融入其中,而许多群聊和社交圈子对新游民来说则难以融入。“很多新来的人,他其实是很难融入到一个集体里面,因为他们很多都是那种一圈层的在玩,对于我们两个来说待的时间不多,没有必要去跟大家特别的熟。但是你说如果待的时间比较长的话,其实会有这种问题,包括他客服带你进来也没有做好特别好的一个引导,就只是让你转一下,介绍这个地方,其实也没有做后续,然后也没有跟大家有什么互动,也就简单的一两句,也没打招呼,刚来就感觉自己像一个新人入职一样的。”(受访者E)

整体而言,在地游民自下而上组织的活动可以满足人们的社交需求和自我实现的需求,增强游民的归属感,这些自发性的活动潜移默化地拉近了游民之间的联系。但是这些子社群也存在着一定的排他性,如此的开放和封闭正是异托邦的表现,是一种具有不同尺度和弹性界限的互动圈。

(六)补偿和虚拟的反抗指向

数字游民虽拥有着看似理想的生活方式,但他们也必须应对新的生活方式带来的不确定性、高风险和孤独。异托邦可以创造一个充满幻想和补偿的空间系统,它具有创造虚幻空间的功能,虚幻而完美。虚幻性指异托邦可以建构与常规的真实空间对立的虚幻空间,补偿性指虚幻空间会补足真实空间的不足之处。这就使得人们更相信虚幻空间,转而对真实空间报以怀疑的态度。福柯以殖民地为例,殖民地按照宗主国的需求和意愿来进行规划,生活在这一空间的人虚幻地过着被架构出来的生活。

“数字游民的美梦和其他天马行空的想象一样,败给我空空的荷包。我被许诺一副逃离都市的图景,而后又被残忍告知:在此之前,你要先卖身进厂。”(受访者D)由于数字游民流动的特性,为实现地理套利需要不断变换自身的地理位置,不可避免会产生孤独感。随着数字游牧民远离家人和朋友,他们不得不在新的地方结交新朋友。然而,不断搬迁也挑战了游牧民在每个新地方重建他们的社会联系。社会孤立是游牧生活方式的风险,因此数字游牧民需要学习如何快速建立新的关系。“我们在ACDC上看到有人在这写感想,就是有一可能有些内心独白吧,他不好意思跟别人聊什么,然后有一个人用英文写,说我身在一个人们来了又走的社区。”(受访者H)

数字游民并非像社交媒体上所展现的那么美好,当他们面对生活压力和不稳定的工作,不少游民选择离开,或者继续流动。他们也不断意识到理想和现实的差距,在这时真时虚的辩证中,体现了DNA作为异托邦的空间特质,人们在现实的缝隙中通过小规模的差异化来实现内部的爆破。

五、 压平为景观的乌托邦

大卫·哈维认为,坚持异托邦的时空多样性和异质性,是福柯逃避乌托邦的方式。[23]福柯的异托邦思想本身就是作为地点的乌托邦,乌托邦本质上是一种现实欲望的表达和再生产。当代人对现实生活失望和不满,加上改造现实的能力微乎其微,寄希望于理想的空间,DNA这一异质空间不断发展过程中,也逐渐在外界的凝视下被压缩一种作为景观的“乌托邦”。

成为数字游民本身的门槛,至少得具备能通过互联网实践的专业技能,一定程度上是导致DNA景观化呈现的直接原因。面对社交媒体平台上呈现的游民们的美好生活图景,如在田野边的工位,围坐在一起的闲聊,丰富的社交活动等,游民的DNA生活在社交媒体平台中呈现出的自由美好,让观看者产生“成为游民”的原始憧憬,也伴随着质疑和凝视,如“数字游民适合不为生计发愁的人群”“游民过的是小资的乡村生活”等。

“偶尔有朋友向我表达自己的疑惑:为什么看你朋友圈好像你每天都在外面玩,不用工作一样?事实上,他们看到的那些照片不是我在去工作的路上、就是停下买杯咖啡时随手拍的。别人眼中的‘诗和远方其实只是我们日常活动半径内的风景。”(受访者M)

游民们也成为媒体关注的焦点。在DNA成立一年的时间里,已有20多家媒体对其进行报道,媒体和政府长期的来访,对于游民来说也是一种打扰。如一家省内媒体采访时,临时拿来一份策划案让游民们集思广益,为了画面好看,他们征用了二楼平时根本不会有人开会的KTV室。而前来的记者也并没有真的记录游民们说了什么,他们只是想拍一些画面。“就像风景区被开发一样,我们已经是属于被过度采伐的。”(受访者F)数字游民也很清楚,自己在乡村成了一种景观。

而这种围观不仅发生在媒体和互联网受众之间,在当地村民眼中,不上班的年轻人和迥异于乡村的咖啡店和西餐店也作为一种“入侵者”的景观,部分代表小资、时尚、商业化的物通过对乡村的解构和融入得以生存。而当地村民的融入却尤为困难,他们始终无法回避景观上的突兀,这些“入侵者”破坏了原有的乡村景观秩序,乡村景观在物的层面上的建构出现矛盾。

随着数字技术的不断发展,乡村的“可见性”也获得了技术上的赋权。新媒体技术赋权下的景观建构却难以改变乡村和乡人的客体地位,受众通过乡村景观将DNA视作田园牧歌和质朴生活发生的场域时,乡村的主体性也在遭遇这些概念与表征的控制。受众通过乡村的景观进入真实的乡村变得比较困难,景观内部的矛盾反映出景观与乡村现实的割裂。在DNA中的社会关系互动也存在浪漫化和片面化的局限,它以数量上充盈和扩张占据人们的视野,使人们难以关注真实的乡村关系及其所反映的问题。游民们常常造访的地点除了当地大姐面馆等本地菜馆之外,更多的是前往更像咖啡馆这样富有情调的景点,并支付这一地区与都市水平齐平的消费。而对当地乡村发展来说,这些帮助微乎其微。当景观化的乡村和DNA成为人人梦想的理想家园,这些在土地上仍然挣扎、困窘的现实议题被乡村景观抛在脑后,也将面临被人们遗忘和远离的危机。

六、结 语

反向流动的“城归”人口是实现乡村振兴战略的重要支点之一,数字游民可成为重要的补位角色。一般而言,青年返乡创业实践主要有两种类型——家庭本位下的生活导向型和自我实现驱动的兴趣导向型。[24]数字游民借助类似 DNA 这样的空间媒介凸显可见性、构建认同,有助于进一步激发自我实现的驱动力和志趣,也有可能在乡村构建出新的“部落式”社群生活空间。

数字游民公社创立以來,先后聚集吸引400余名高技能、高学历、高收入“数字游民”来安吉创新创业,催生乡村全新业态。此外,溪龙乡假期每日游客量达5000余人次,带动村集体年均增收20万元,周边村民“家门口”就业200余名,人均月增收5000元。[25]从这个层面上而言,DNA的存在为乡村存量资源创造更多的商业价值。溪龙乡政府和爱家集团在空间整理过程中,逐渐为乡村硬件上植入“宜游”“宜业”属性,激发出更多创新的基础条件和功能空间,不仅为数字游民带来了同比城市的消费场景,也促进了农民增收和村集体经济发展。数字游民不仅仅是个体化的数字灵工,[26]更是通过线上线下的空间生产实践持续挑战非黑即白、非此即彼的二元选择,在“中心”和“边缘”之间拉扯出不断变化的边界。城乡的物质空间和社会结构将被不断重新定义,创造了一种不确定性的状态,以便重新协商。

基于福柯对异托邦特征的描述,DNA数字游民公社空间是通过建构偏离异托邦、文化差异下的不同样式、并置的异质空间、容纳相异的时间、开放于封闭并存、虚幻与补偿六个维度,将自身架构为异托邦。处于DNA这一异质空间中的人们,通过与所处空间的相互作用,建立了组织与规则;通过长期与地方的互动及具身实践塑造和生产地方意义,进而产生动态的情感联系。正如Nancy所坚持认为的,人们需要学会如何在多样复杂的环境中分享“社群”既有的共同之处,同时又不在虚假共识的表象之下丧失彼此之间的各种差异。为此,要达成这样的目标便需要产生新的“社群”,也就需要新的“传播”实践,去领会“传播过程中首先发生的是彼此间的相互显露:有限的存在向着另一个有限的存在敞开,并在其之前与之共同出现”[27]。更进一步的,随着人认识空间并赋予其文化内涵和情感意义,空间便转化为地方,新的共同体将经由长期的共栖编织而成。这一过程不是现代与传统、城市与乡村相割裂的过程,而是相互渗透的,[28]进而建立起新的城市与乡村互为界面、互相相遇的关系。

参考文献:

[1]Vallas, S.& Schor, J.B.(2020).What do platforms do understanding the gig economy.Annual Review of Sociology, 46:273-294.

[2]Kellogg,K.(2011).Challenging operations: Medical reform and resistance in surgery.Chicago: Univ.Chicago Press .

[3][美]巴尔尼.网络社会的概念:科技、经济、政治与认同[M]黄守义,译.台北:韦伯文化国际,2012:30-31.

[4]Makimoto,T.& Manners,D.(1997).Digital nomad .Chichester: Wiley.

[5]Nash, C., Jarrahi, M.H., Sutherland, W. & Phillips, G.(2018).Digital nomads beyond the buzzword: Defining digital nomadic work and use of digital technologies. In Gillet, V.& Willett, P. (eds.) .Transforming digital worlds. Berlin: Springer, 207-217.

[6]Reichenberger,I.(2018).Digital nomads——A quest for holistic freedom in work and leisure.Annals of Leisure Research, 21(3): 364-380.

[7]Thompson, B.Y.(2021).Digital nomads living on the margins .West Yorkshire: Emerald Publishing Limited.

[8]Lee, A. et al.(2019).The social infrastructure of co-spaces: home, work, and sociable places for digital nomads. Proceedings of the ACM on human-computer interaction, 3(CSCW):1-23.

[9]Wang, B, Schlagwein, D, Cecez-Kecmanovic, D.& Cahalane, M.(2020). Beyond the factory paradigm:Digital nomadism and the digital future(s) of knowledge work post-COVID-19. Journal of the Association for Information Systems, 21(6):1379-1401.

[10][法]亨利·列斐伏尔.空间的生产[M]刘怀玉,等,译.北京:商务印书馆,2021:50-51.

[11][美]汉娜·阿伦特.人的境况[M]王寅丽,译.上海:上海人民出版社,2017:34.

[12]习少颖.从公共食堂到文化礼堂:杭州乡村公共空间变迁与现代化进程[J]未来传播,2022(5):57-65.

[13]李红艳,汪璐蒙.公共空间中身体的传播角色研究——基于乡村集市中身体行为的观察[J]编辑之友,2022(2):44-50,68.

[14][法]米歇尔·福柯.另类空间[J]王喆,译.世界哲学,2006(6):52-57.

[15]张锦.“命名、表征与抗议”——论福柯的“异托邦”和“文学异托邦”[J]外国文学,2018(1):128-138.

[16]温权.西方马克思主义城市空間批判的生命政治进路——从列斐伏尔、索亚到卡斯特[J]苏州大学学报(哲学社会科学版),2022(5):18-26.

[17]符平.“嵌入性”:两种取向及其分歧[J]社会学研究,2009(5):141-164.

[18][德]乌尔里希·贝克.风险社会[M]何博闻,译.南京:译林出版社,2004:156.

[19]DNA社区.我们在浙江乡下为数字游民改造了一栋房子,然后等你来[EB/OL]https://mp.weixin.qq.com/s/k_RKrUhj-huDygMBB20u-g

[20]谢静.移动社区:沟通性视域下的第三地方——兼论新游牧主义的社区传播[J]南京社会科学,2021(11):102-112+178.

[21]Gans, H.(1994).People, plans and politics: Essays on poverty, racism and other national urban problems .New York: Columbia University Press.

[22]陈力丹,丁文凤,胡天圆.沉浸传播:处处是中心无处是边缘—对世界互联网大会的总结与思考[J]新闻爱好者,2015(1):5-8.

[23][美]大卫·哈维.希望的空间[M]胡大平,译.南京:南京大学出版社,2005:235.

[24]毛一敬.乡村振兴背景下青年返乡创业的基础、类型与功能[J]农林经济管理学报,2021(1):122-130.

[25]TOURMEET途覓.5地文旅改革动作背后:属于中国的破圈狂想曲[EB/OL]https://mp.weixin.qq.com/s/hT7q3xhO5UJQCvD_WwhG_w.

[26]牛天,陈绚.“不想成为老板喜欢的人,我想成为我自己”——从嘉善、安吉的实地调研看“数字灵工”的生存样态[EB/OL]探索与争鸣, https://mp.weixin.qq.com/s/2PFb6T3teDplkmeSWqmp7Q.

[27]Nancy, J-L.(1991).The inoperative community .Minneapolis: University of Minnesota Press.

[28]刘雪婷.“异托邦”:乌镇的空间改造与现代性探析[J]美与时代(城市版),2018(4):38-40.

[责任编辑:华晓红]