“为城而来”还是“因赛而聚”?:城市吸引力与赛事认同对异地观众行为意向的影响机理

2023-10-26李汉熙张孟艳

骆 雷,李汉熙,张孟艳

(上海体育大学 经济管理学院,上海 200438)

1 问题的提出

城市与赛事之间具有天然的共生性,二者的关系既是学界关注的焦点议题,也是赛事主办机构、举办城市乃至举办国共同关心的现实问题。一方面,作为举办城市的旅游吸引物,标志性赛事在提升城市知名度和改善城市形象方面具有重要作用。另一方面,作为赛事举办地,城市的经济、文化和旅游资源影响着标志性赛事的举办条件和环境。近年来,国内外学者从不同的研究视角探究了城市与赛事之间的关系,包括但不限于全球体育城市的内涵与特征[1]、赛事对城市旅游业的影响[2-6]、国际体育赛事与城市国际化[7]、赛事与城市的品牌联合营销[8]、赛事对城市的综合影响[9-10]、城市形象与赛事观众行为的关系[11-12]、赛事对城市的负面影响[13]等。上述研究从宏观、中观乃至微观领域对赛事与城市间的关系进行了多方位论证和阐释。作为赛事产品和服务的消费者,观众是竞赛表演市场的重要组成部分。观众的观赛动机、体验以及观赛行为意向等是学界长期关注的重要研究议题[14]。有研究[11]表明,赛事观众的消费行为受到众多因素的影响,其中,赛事吸引力、举办地吸引力、经济因素和场地可达性等是常见的前因变量。对于标志性赛事而言,异地观众的数量和规模是衡量赛事成功与否以及赛事对提升城市影响力效应的关键指标。然而,相较于本地观众,异地观众观赛行为的形成机理可能更为复杂。赛事的异地观众不仅存在赛场内的消费行为,还存在赛场外的消费行为,如城际交通与市内交通、住宿与餐饮、举办地及周边地区的旅游观光等一系列衍生消费。相应地,在观赛驱动因子方面,异地观众究竟是“为城而来”,还是“因赛而聚”?即对于异地观众行为意向的形成而言,城市吸引力(City Attractiveness,CA)更为重要,还是赛事认同(Sports Event Identification,SEI)更为重要?对上述问题的关切和回答正是本文研究的出发点。

城市吸引力是指游客对城市及周边地区所特有的自然景观、人文景观、历史底蕴等一系列旅游资源的感知与期待。在赛事旅游的研究情境中,城市吸引力也可被操作化为赛事举办地吸引力,并对异地观众的赛事消费行为产生重要影响[11]。赛事认同是指观众与赛事之间形成的一种情感依附关系。有研究[15-16]表明,赛事认同也是赛事消费意向的重要预测因子之一。如前所述,观众消费行为领域的研究涉及众多变量,如观赛动机、观赛需求、球队认同、观赛体验、观赛情绪、感知价值、观赛满意度等[17]。既有研究[18-20]发现,赛事核心服务质量(主场球队、客场球队、赛事推广等)、辅助服务质量(场地设施质量、比赛便利设施等)、举办地形象、球队认同等变量均对观众行为意向具有预测能力。虽然不同文献分别独立验证了城市吸引力与观众行为意向、赛事认同与观众行为意向之间的关系,但尚未把城市吸引力、赛事认同、观众行为意向等变量同时纳入一个理论模型,并借由经验数据对上述变量间的因果路径关系和影响机理予以验证。

与既有研究相比,本文在理论模型构建、观众行为意向的测量维度、城市吸引力的测量方式3 个方面均有所不同。首先,本文将上述3 个核心变量同时纳入理论模型,考察城市吸引力、赛事认同以及异地观众行为意向等变量间的影响机理。其次,既有文献通常仅关注观众行为意向的某个单一维度,本文则进一步拓展观众行为意向的外延和测量维度,将再次观赛意向(Rewatching Intention,RWI)、赛事推荐意向(Event Recommended Intention,ERI)、城市重游意向(Revisit Intention,RVI)、城市推荐意向(City Recommended Intention,CRI)4 个维度全部纳入理论模型。最后,在城市吸引力的测量方式上,既有文献均采用反映性测量模型,本文则采用形成性测量模型予以测量。根据反映性指标与形成性指标的特征,反映性测量指标之间通常具有较高的相关性,而形成性测量指标之间无法相互替代,每个测量指标均代表潜在因子的某个独特方面[21]。从城市吸引力的变量内涵和测量指标之间的关系看,其观察题项之间并非相互替代的逻辑关系。例如,城市自然景观与城市人文景观之间无法相互替代,它们分别代表了城市吸引力的某个特定维度。因此,城市吸引力的测量更适宜采用形成性指标而非反映性指标。综上,本文以赛事的异地观众为调查对象,选用形成性测量模型对城市吸引力予以测量,通过构建城市吸引力、赛事认同和观众行为意向间的因果路径关系模型,运用经验数据探究和验证城市吸引力与赛事认同对观众行为意向的影响机理,从而为赛事管理者更好地了解异地观众的消费心理与行为提供管理营销建议。

2 文献回顾与研究假设

2.1 城市吸引力与观众行为意向的关系

赛事举办城市乃至周边地区的自然环境、城市风貌、人文景观、历史古迹、餐饮住宿、娱乐设施等均是城市吸引力的重要观测指标。一般而言,异地观众的消费行为主要包括赛事观赏行为和旅游消费行为。其中,赛事观赏行为与赛事本身的吸引力紧密相关,而旅游消费行为与城市吸引力紧密相关。异地观众为了观看体育赛事而产生的旅游消费行为也被称为体育赛事旅游行为[22]。在赛事观众研究中,异地观众的实际消费行为难以被直接测量,研究者一般采用消费行为意向进行间接测量。依据理性行为理论和计划行为理论,行为意向在个体态度与实际行为之间扮演桥梁角色,可以将行为意向视为实际行为的重要预测变量。在本文中,由于笔者仅关注异地观众这一群体,故将行为意向这一概念操作化为异地观众的行为意向,包括再次观赛意向、城市重游意向、赛事推荐意向和城市推荐意向等具体维度。其中,再次观赛意向是指游客对曾经观赏过的目的地赛事的向往与再次观赏意愿。城市重游意向表示游客对所游览城市的向往与再次游览意愿[23]。吸引老顾客往往比招揽新顾客所付出的成本更低[24],所以城市重游意向和再次观赛意向是异地观众行为意向的重要维度。此外,异地观众将赛事和举办城市分别推荐给他人能够产生口碑效应,因此,城市推荐意向和赛事推荐意向也是异地观众行为意向的重要维度。

城市吸引力与观众行为意向的关系受到国内外学者的广泛关注。例如,有研究[25]以伦敦奥运会为例,验证了观众对赛事举办城市的喜爱和依恋会影响他们的城市重游意向,而观众对赛事举办地的形象感知也会影响观众的行为意向[26]。另有研究[27]也发现,赛事举办地形象和举办地吸引力对异地观众的消费决策均会产生显著影响。此外,Byon 等[12]的研究进一步发现,赛事举办地形象和城市吸引力对体育旅游消费者的城市重游意向、城市推荐意向、再次观赛意向等均具有显著正向影响,且上述前因变量能够解释体育旅游消费行为意向28%的变异量。基于此,本文提出如下研究假设。

H1:城市吸引力对观众行为意向具有显著正向影响。

2.2 赛事认同与观众行为意向的关系

在赛事观众的研究领域,赛事认同、球队认同和球员认同等均是刻画观众心理特征和行为特征的常见变量。有学者[28]认为,赛事认同以价值共鸣为基础,反映了观众自我形象与赛事形象之间的契合程度。它是观众与赛事之间在形象上的同一性和连贯性,具体表现为观众对赛事的信任、依赖与支持。根据观众与赛事之间依附程度的高低,赛事认同可以区分为高、中、低等类别。对于高认同度的观众而言,他们与赛事之间的关系类似于“荣辱与共”的共生关系,即比赛是他们生活中不可或缺的一部分。对于低认同度的观众而言,他们与赛事之间的情感依附较弱,即比赛对于他们而言是“可有可无”的。在高认同度与低认同度之间,观众与赛事之间的情感依附程度又是一个可以连续取值的测量对象。随着社会认同理论的不断发展,国内外关于球队认同和赛事认同的研究逐步深入[28-35]。例如,有研究[32-33]发现,球迷的球队认同度越高,其消费行为意向也就越强。这些行为意向包括观赏更多的比赛、重复购买特许商品[34-35]、关注并与朋友讨论球队或赛事的最新动态等[32]。综上,笔者认为,赛事认同是指观众与赛事之间所形成的情感依附关系。赛事认同的主要观测指标包括观众对赛事活动的归属感、价值感和意义感等。

与球队认同类似,异地观众对赛事的高认同度同样也会产生更为强烈的赛事消费行为意向。例如,再次前往赛事举办地观赏比赛、购买赛事主办方的周边产品或衍生产品、关注赛事动态并向朋友或他人推荐赛事或赛事举办城市等。通过上述方式,异地观众借以彰显他们与赛事之间的特殊情感和依附关系,进而激发自尊与归属感,最终使赛事成为自身生活中的一部分。有研究[20]发现,相较于其他消费者,具有强烈认同感的观众具有独特的身份标签和特征,这种认同感对赛事观众的城市重游意向和再次观赛意向具有显著的预测作用。国内相关领域的研究[15]表明,赛事认同对球迷现场观赛行为、线上平台的观赛行为、赛事特许产品的购买行为等均具有显著的正向影响;另有研究[16]发现,观众对职业赛事的认同度越高,其再次观赛意愿和赛事推荐意愿也会更加强烈。综上,本文提出如下研究假设。

H2:赛事认同对观众行为意向具有显著正向影响。

2.3 城市吸引力、赛事认同与观众行为意向的关系

当前,城市与赛事融合发展的态势越来越明显,城市与赛事之间日益呈现出“一荣俱荣,一损俱损”的局面。一方面,大型赛事对城市发展的推动作用和现实意义已经得到众多研究的证实。大型赛事活动具有较强的聚集性和外部性特征,赛事的举办不仅能够拉动赛事相关产业的发展,而且能够为举办地带来新的消费和就业机会[9]。由于全球著名体育城市与全球著名城市之间的相关性和耦合度极高[1],新闻媒介的全方位报道能够有效促进赛事对举办城市形象的塑造[36],越来越多的城市把举办标志性赛事作为提升城市形象与城市吸引力的重要手段。城市与知名赛事之间的品牌联合(Co-branding)也已成为塑造和提升城市品牌形象的重要战略性举措[8],赛事体验能够有效推动旅游目的地的品牌化塑造[37]。另一方面,城市吸引力的提升对观众的赛事认同可能具有促进作用。基于社会认同理论(Socail Identity Theory),赛事认同体现了观众与赛事之间的情感依附关系。异地观众的赛事认同不仅受到赛事自身因素(如明星球员、赛事质量)的影响,还受到赛事举办地的深刻影响。作为赛事活动的发生地,举办城市的基础设施和交通条件、自然与人文景观、住宿和餐饮服务等均会影响乃至决定异地观众对赛事活动的认可程度。良好的城市形象和吸引力就像维系观众与赛事之间的情感纽带,会不同程度地增强观众对在该城市举办的赛事活动的喜爱和支持,进而强化观众与赛事之间的情感依附关系。因此,举办城市对自身形象的打造和提升可能会影响观众对赛事的认同程度。

在市场营销领域,认知、情感与行为意动理论认为,对产品或服务外在形态的感知是产生消费行为的初始阶段;而基于认知而产生的情感或态度是产生消费行为的中间阶段;随后基于情感而产生的消费意愿则是发生实际消费行为的最后阶段[38]。基于该理论,异地观众对城市吸引力的感知是观赛行为的初始阶段(认知),赛事认同是异地观众产生观赛行为的中间阶段(情感),观众行为意向则是异地观众产生观赛行为的最后阶段(行为意动)。从既有文献看,虽然城市吸引力、赛事认同与异地观众行为意向的关系尚未在同一个研究情境中得到考察和验证,但是已有研究[19]表明,球队认同在赛事满意度与重访意向(再次观赛和赛事推荐意向)的影响关系中起到部分中介效应。从异地观众的角度看,举办城市的吸引力与他们对赛事的满意度同样具有紧密关系。如前所述,举办城市的旅游资源、经济状况乃至文化氛围能够有效改善办赛环境,从而直接提升赛事活动的举办质量,进而影响异地观众对赛事活动的满意度乃至认同度。随着观众对赛事认同度的提升,其赛事消费行为意向也会进一步增强。综合上述理论及相关文献,本文提出如下研究假设。

H3:赛事认同在城市吸引力与观众行为意向的影响关系中具有中介效应。

3 研究方法

3.1 量表设计

调查问卷共计包括4 个部分:调查对象的人口统计学特征、城市吸引力量表、赛事认同量表、观众行为意向量表(表1)。其中,调查对象的人口统计学特征问项包含性别、年龄、国籍、受教育程度、家庭年收入、职业等题项。此外,调查问卷中增加了筛选题项,旨在筛选出异地观众样本。参考Byon 等[12]的举办地形象量表和Cianfrone 等[11]的举办地吸引力量表,形成城市吸引力量表。该量表在测量指标的选取方面,采用3 个形成性测量题项。形成性测量题项采用利克特5 级量尺予以测量(1=表现非常差,5=表现非常好)。借鉴Wann 等[29]、Trail 等[30]的球队认同量表,研制赛事认同量表。在测量指标选取方面,采用5 个反映性测量题项。借鉴Byon 等[18]的观赛行为意向量表和Byon等[12]的旅游行为意向量表,形成观众行为意向量表。该量表包含再次观赛意向、赛事推荐意向、城市重游意向、城市推荐意向等4 个分量表。在测量指标选取方面,各分量表均采用反映性测量题项。反映性测量题项均采用利克特5 级量尺予以测量(1=非常不同意,5=非常同意)。

3.2 数据搜集与分析

调查问卷分别于2019 年9 月20—28 日、2019年10 月7—12 日对武汉网球公开赛和上海网球大师赛的异地观众进行现场发放和回收。由于调查对象中既有本国的异地观众也有外国观众,因此,笔者设计和编制了中文版问卷和英文版问卷。中英文问卷所有题项翻译的方法严格采用“翻译—回译法”(translationback translation)。首先设计英文版问卷,然后由一位翻译者将问卷的英文表述翻译成中文,再由另一位翻译者将中文翻译成英文,然后比较回译后的英文与最初的英文是否一致。为提高样本代表性,选择在工作日和周末的不同时间段分别进行现场调查。12 名经过培训的调查人员分散在不同的比赛场馆进行随机访问。为保证所有样本均为异地观众,在问卷中设置了筛选题项:“您的现居地(居住6 个月及以上):上海(武汉);境内非上海(武汉);境外”。只有选择了“境内非上海(武汉)”或“境外”的样本才被纳入数据分析。本次调查共计发放问卷400 份,回收有效问卷367 份,有效回收率为91.75%。其中,上海网球大师赛回收有效问卷286 份,武汉网球公开赛回收有效问卷81 份。由于2 场赛事均为网球赛事,问卷结构与量表题项完全相同,现场调查也几乎同时进行(间隔仅为10 d 左右),故将样本数据合并分析。

采用SPSS 25.0 对样本数据进行描述性统计分析,同时运用SmartPLS 3.3.2 进行结构方程建模。①反映性测量模型信效度评估。采用Cronbach'sα系数和组合信度(Composite Reliability,CR)作为信度评估指标,Cronbach'sα系数和CR 大于0.7 视为内部一致性信度较好。聚合效度主要采用因素负荷量(λ)和平均方差抽取量(AVE)均大于0.5 作为判断标准[39]113-115。区别效度的判断标准为:潜在构面的平均变异萃取量AVE 的平方根大于该构面与其他所有构面之间的最大相关系数[40]。②形成性测量模型的共线性诊断和指标权重评估。共线性诊断采用方差膨胀因子(VIF)小于5 作为判断标准;指标权重评估采用外部权重达显著性水平作为判断标准[39]143。③结构模型与研究假设的验证。在模型的预测效果方面,外生变量对内生变量变异的解释量选用决定系数R2,同时采用预测相关性Q2对结构模型的预测效果进行评估[39]192。

3.3 共同方法变异

为避免共同方法变异引发的测量问题,本文通过设置反向题项的方式,减少赛事观众在答题过程中潜在的一致性动机,对共同方法变异问题进行事前预防。同时,采用Harman 单因素检验对共同方法变异进行事后检验。未旋转的因素分析结果显示:存在4 个特征根大于1 的因子,共计解释方差变异量65.38%,第1 个因子解释35.28%(小于40%)的方差变异,表明本文不存在显著的共同方法偏差问题。

4 研究结果

4.1 样本人口统计学特征

在性别分布方面,男性约占61%,女性约占39%。在年龄分布上,23~30 岁人群占主体(42%),其次是31~40 岁人群(约占27%),再次是41~50 岁人群、18~22 岁人群、51 岁及以上人群(分别约占13%、13%、5%)。在样本的国籍分布方面,异地境内观众与异地境外观众各约占81%和19%。受教育程度以大专及本科学历为主(68%),其次是研究生学历和高中及以下学历,各约占27%、5%。在职业分布方面,企业职员约占38%,学生约占17%,自由职业者约占13%,政府或事业单位人员约占12%,企业高级管理人员约占10%。在家庭年收入方面,11 万~20 万元约占32%,5.5 万~10 万元约占23%,21 万~30 万元约占18%,5.5 万元以下约占10%,31 万~40 万元约占8%。基于上海网球大师赛和武汉网球公开赛的赛事官方评估报告[41-42],从整体来看,样本人口统计学特征的分布状况基本符合赛事观众的总体分布特征,具有较好的代表性。

4.2 测量模型

首先,城市吸引力形成性测量模型的指标权重评估结果显示:CA2 的指标权重小于零(ω=-0.137,P=0.528 > 0.05)。因此,考虑删除CA2 题项,并重新评估测量模型。删除该题项后的测量模型评估结果显示:CA1 和CA3 的指标权重分别为0.514(P< 0.05)和0.653(P< 0.001)。在共线性诊断方面,CA1 和CA3 的VIF 值均为1.272( < 3),表明测量题项之间不存在明显的共线性问题。因此,城市吸引力测量模型的信效度良好。其次,赛事认同和观众行为意向等反映性测量模型的信效度评估结果(表2、表3)显示:赛事认同等变量的Cronbach'sα值和CR 值均大于0.7,表明各测量模型具有较好的内部一致性信度。所有观察题项的因素负荷量均大于0.7,所有潜在构念的AVE 值均大于0.5,表明各测量模型具有较好的聚合效度。在区分效度方面,所有潜在构念AVE 值的平方根均大于该潜在构念与其他任意潜在构念间的相关系数,表明各测量模型具有较好的区分效度。

表2 反映性测量模型评估结果Table 2 Reflective measurement model results

表3 反映性测量模型的区分效度Table 3 Discriminant validity of reflective measurement model

4.3 结构模型

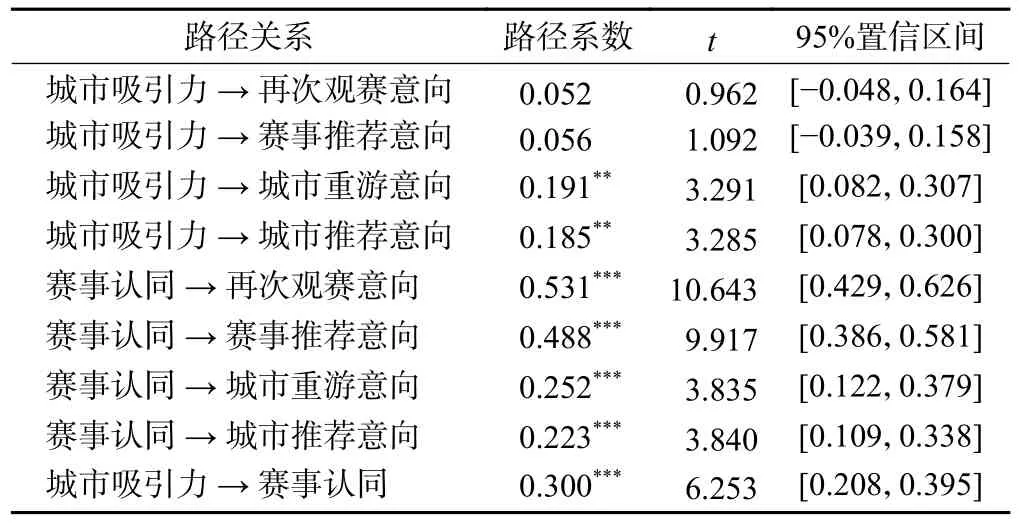

本文以偏最小二乘算法为基础,采用SmartPLS 3.3.2 数据处理软件检验路径系数的显著性水平。结果(表4、图1)显示:城市吸引力对城市重游意向( ρ =0.191,P< 0.01)和城市推荐意向( ρ =0.185,P< 0.01)均具有显著正向影响,但对再次观赛意向( ρ =0.052,P>0.05)和赛事推荐意向( ρ =0.056,P> 0.05)的影响均未达到统计学上的显著性水平,故假设H1得到部分验证;赛事认同对再次观赛意向( ρ =0.531,P< 0.001)、赛事推荐意向( ρ =0.488,P< 0.001)、城市重游意向( ρ =0.252,P< 0.001)、城市推荐意向( ρ =0.223,P< 0.001)均具有显著正向影响,故假设H2得到验证。此外,城市吸引力对赛事认同具有显著正向影响( ρ =0.300,P<0.001)。

图1 结构模型验证结果Figure 1 Structural model results

表4 路径系数及其显著性水平Table 4 Path coefficient and its significance

结构模型的预测力评估结果显示:再次观赛意向、赛事推荐意向、城市重游意向、城市推荐意向的变异解释量(R2)分别为30.1%、25.8%、10.9%、12.5%。采用Blindfolding 计算Q2值,Q2值大于0 表示结构模型对内生变量具有预测相关性[39]202。由于样本数为367,且样本数与移除距离(Omission Distance,D)的比值不能为整数,故选取“7”作为移除距离D。经计算,再次观赛意向、赛事推荐意向、城市重游意向、城市推荐意向的Q2值分别为0.205、0.210、0.072、0.072,表明自变量对结果变量具有一定的预测相关性。

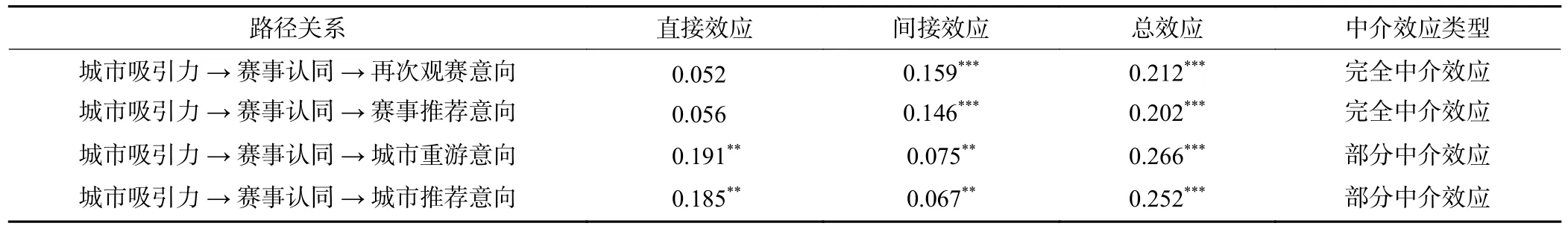

在中介效应方面,依据温忠麟等[43]和Hair 等[39]233关于中介效应的分析程序,应用偏最小二乘算法测算城市吸引力、赛事认同和观众行为意向之间的直接效应、间接效应和总效应(表5)。首先,在“城市吸引力→赛事认同→再次观赛意向”路径关系中,直接效应不显著,但间接效应显著( ρ = 0.159,P< 0.001),总效应值为0.212(P< 0.001),因此,赛事认同在城市吸引力与再次观赛意向的影响关系中具有完全中介作用。其次,在“城市吸引力→赛事认同→赛事推荐意向”路径关系中,直接效应不显著,但间接效应显著( ρ = 0.146,P< 0.001),总效应值为0.202(P< 0.001),因此,赛事认同在城市吸引力与赛事推荐意向的影响关系中具有完全中介作用。再次,在“城市吸引力→赛事认同→城市重游意向”路径关系中,直接效应显著( ρ = 0.191,P<0.01),间接效应同样显著( ρ = 0.075,P< 0.01),总效应值为0.266(P< 0.001),因此,赛事认同在城市吸引力与城市重游意向的影响关系中具有部分中介作用。最后,在“城市吸引力→赛事认同→城市推荐意向”路径关系中,直接效应显著( ρ = 0.185,P< 0.01),间接效应也显著( ρ = 0.067,P< 0.01),总效应值为0.252(P<0.001),因此,赛事认同在城市吸引力与城市推荐意向的影响关系中起到部分中介作用。综上,假设H3得到验证。

表5 中介效应分析结果Table 5 Mediation effects analysis

5 分析与讨论

作为一种特殊事件,体育赛事与城市旅游之间的关系备受学界关注[44]。本文以赛事异地观众为视角,旨在验证城市吸引力、赛事认同对观众行为意向的影响机理。在潜在构念的测量方面,城市吸引力选取形成性测量模型,其他潜在构念则选取反映性测量模型。通过对上海网球大师赛和武汉网球公开赛的异地观众样本进行问卷调查和数据分析,部分研究假设得到了经验数据的支持,现就研究结果进行分析和讨论。

5.1 城市吸引力和赛事认同对异地观众行为意向影响的直接效应

随着互联网、信息科技以及城际交通设施的不断发展和完善,异地观赛越来越便捷。对于在大中型城市举办的标志性赛事而言,异地观众的数量与规模是衡量赛事影响力的重要指标,吸引更多的异地观众前来观赛是赛事举办城市和赛事主办方的重要营销目标。与本地观众相比,异地观众在观赛行为意向的形成机制方面可能存在差异。不可否认,无论是本地观众还是异地观众,他们对赛事本身的喜爱与认同是观赛的重要驱动力。然而,异地观众所面临的情况可能更为复杂,例如,他们要面临门票预订、城际交通、住宿与餐饮、举办地及周边地区的观光旅游等一系列问题,观赛成本也会增加。因此,异地观众的行为意向可能会受到城市吸引力和赛事认同的共同影响。

(1)城市吸引力对异地观众行为意向的影响。研究发现,城市吸引力对异地观众的城市重游意向和城市推荐意向具有显著正向影响。当异地观众感知到的赛事举办城市吸引力较强时,其城市重游意向和城市推荐意向将会增强,即城市吸引力对异地观众的城市重游意向和推荐意向具有预测能力。该研究发现与Byon 等[12]的研究结果一致。进一步发现,由于行为意向是后续消费行为的有效预测变量,观众重游意向的增加可能对城市旅游的预算与花销产生作用,从而验证了Cianfrone 等[11]关于举办地吸引力与异地观众城市旅游行为间关系的研究结果。但是,城市吸引力对异地观众的再次观赛意向和赛事推荐意向的关系假设并未得到经验数据的支持,即异地观众对城市吸引力的感知并不会直接影响他们的赛事观赏意向。因此,如果赛事举办城市拥有更为丰富的自然景观或其他旅游资源,异地观众就会产生更为强烈的城市重游意向或城市推荐意向,但不会直接提升异地观众的观赛意向。反之,如果赛事举办城市的自然景观或其他旅游资源比较匮乏,异地观众的城市重游意向或推荐意向也会降低,但不会直接降低异地观众的观赛意向。

(2)赛事认同对异地观众行为意向的影响。研究发现,赛事认同对再次观赛意向、赛事推荐意向、城市重游意向和城市推荐意向均具有显著的正向影响。在上述影响关系中,赛事认同对再次观赛意向( ρ =0.531,P<0.001)和赛事推荐意向( ρ =0.488,P<0.001)的影响程度较高,表明赛事认同能够有效地预测异地观众的行为意向。这一方面验证了游贵兵等[16]关于赛事认同与观众观赛行为意向之间关系的研究成果,另一方面从赛事认同的视角验证了其对城市重游意向的影响作用[20]。即与城市吸引力相比,异地观众的赛事认同感不仅能够直接其再次观赛意向,而且能够直接影响其城市重游意向。上述研究发现进一步明确:从观赛行为的视角看,异地观众并不是“为城而来”,而是“因赛而聚”;从城市旅游的视角看,异地观众的旅游行为却是“为城而来”和“因赛而聚”共同作用的结果。例如,有研究[45]发现,以足球和网球运动为代表的国际体育赛事能够有效提升举办地的游客规模,这些游客既包括“为城而来”的普通游客,也包括“因赛而聚”的球迷群体。基于研究情境的需要,本文验证了赛事认同对异地观众行为意向的影响。实际上,异地观众的认同不仅包括赛事认同,还包括球队认同、球员认同等变量,其行为意向可能还会受到这些变量的影响。例如,有些观众可能并不是上海网球大师赛的拥趸,与赛事也没有任何情感依附关系,他们前来观赛可能仅仅因为他们是费德勒或其他球星的资深球迷,乃至于他们虽然可能对上海网球大师赛的赛事管理和运营质量并不满意,但仍然坚持前来观赛。所以,后续研究可以将观众对明星球员的认同等变量纳入理论模型,进一步深入探讨异地观众行为意向的形成机理。

5.2 赛事认同在城市吸引力与异地观众行为意向影响关系中的中介效应

为验证赛事认同在城市吸引力与异地观众行为意向关系中的中介效应,将赛事认同设置为中介变量。研究发现,赛事认同在城市吸引力与异地观众的4 类行为意向关系间均存在中介效应,但中介效应的类别并不相同。

(1)赛事认同在城市吸引力对再次观赛意向和赛事推荐意向的影响上均具有完全中介效应。这是一个非常有趣的研究发现,意味着对于异地观众而言,虽然城市吸引力无法直接影响他们的观赛行为意向,但是可以通过赛事认同这一变量间接地影响他们的观赛行为意向,即城市吸引力对赛事认同具有显著正向影响( ρ =0.300,P<0.001)。异地观众如果认为赛事举办地对其具有较强的吸引力,他们就会增强对赛事本身的认同感,而这种认同感又会间接影响他们的观赛行为决策。因此,从观赛行为的视角看,虽然异地观众并不是“为城而来”,但举办城市的各类旅游资源及其带来的吸引力能够显著提升他们与赛事之间的情感依附关系,而这种情感依附关系恰恰是赛事主办方所希望看到的。这也再次说明了赛事举办城市与赛事之间存在共荣共生的关系。此外,就总效应而言,上述研究发现验证了Byon 等[12]关于赛事举办地吸引力对再次观赛意向的影响关系。而且,基于间接效应显著,本文验证了城市吸引力与异地观众观赛行为意向这一因果路径关系中的中介变量,这对于深入理解异地观众观赛行为具有一定的理论意义和实践价值。但是,由于本文情境是职业网球赛事,针对其他类型赛事的观众样本是否也能得到类似的研究结果不得而知。因此,该研究发现还有待后续研究的进一步验证。

(2)赛事认同在城市吸引力对城市重游意向与城市推荐意向的影响上均具有部分中介效应。由于直接效应和间接效应均呈现统计学意义上的显著性,故赛事认同在城市吸引力对城市重游意向与城市推荐意向的影响上存在部分中介效应。此外,由于直接效应与间接效应的方向一致,均为正效应,故该中介效应属于补充性中介效应。换言之,城市吸引力不仅能够直接影响异地观众的城市重游意向和城市推荐意向,而且能够借助赛事认同这一变量间接地影响城市重游意向和城市推荐意向。同样,该研究发现进一步丰富了城市吸引力与城市旅游意向的关系研究视域,说明城市吸引力的提升能够加强异地观众与赛事之间的情感依附关系,而异地观众与赛事之间的情感依附关系又会影响他们的城市旅游决策。值得注意的是,由于赛事认同在城市吸引力对城市重游意向与城市推荐意向的影响上均具有部分中介效应,说明可能还有其他的变量在上述变量关系中具有中介效应。建议后续研究基于有关理论,在理论模型中加入其他可能的中介变量,进一步验证和提升异地观众城市旅游行为的解释能力。

6 管理营销建议

6.1 针对异地观众特征,做好观众市场细分和差异化营销

研究发现,城市吸引力、赛事认同、异地观众行为意向等量表均具有较好的测量属性和信效度,能够作为开展赛事消费领域研究的量表予以借鉴、使用和验证。正如史瑞应等[46]所指出的,在城市与赛事的可持续融合发展方面,异地观众扮演着十分重要的角色,赛事营销人员应把异地观众的利益诉求视为制订赛事营销策略的重要参考依据。鉴于异地观众在城市与赛事融合发展中的重要地位,建议赛事管理营销人员充分借鉴和参考城市吸引力、赛事认同、异地观众行为意向等量表,有针对性地开展异地观众的调查研究,全面了解和分析异地观众在城市吸引力、赛事认同和观众行为意向等方面的特征。与此同时,建议将异地观众的性别、年龄、受教育程度、家庭收入、运动参与程度等变量纳入市场调查内容中,对不同人口统计学特征的异地观众的赛事认同、城市吸引力的感知等进行比较分析,从而为开展差异化营销奠定基础。此外,还可以采用大数据技术,通过精准辨别异地观众的赛事观赏习惯和城市旅游行为习惯,借助赛事官方平台或主流社交媒体为异地观众提供赛事日程、场馆地图、城市娱乐场所、旅游资源等定制化的信息推送服务。

“赛事依恋并不简单等同于地方依恋。”[47]本文发现,赛事认同对观众行为意向具有显著的正向影响,而城市吸引力仅对城市重游意向和城市推荐意向具有显著正向影响,对再次观赛意向和赛事推荐意向的影响并不显著。因此,对于“因赛而聚”的异地观众而言,他们更多地聚焦于赛事本身,而对举办地的关注度较小,可称之为赛事型体育旅游者。相反,那些“为城而来”的异地观众更多地聚焦于城市本身,可称之为城市型体育旅游者。两类人群的核心需求存在差异,针对他们的营销策略也应做好区分。对于前者而言,应提升赛前、赛中和赛后等环节的服务质量,通过开展一系列赛事衍生活动(如赛场的亲子活动、明星见面会、家庭套餐优惠活动等)满足赛事型体育旅游者的观赛需求。对于后者而言,应加强举办城市的基础设施建设和改善旅游环境,通过不断丰富城市旅游资源、提升城市品质和文化意蕴,为城市型体育旅游者带来更加舒适的城市旅游体验。

6.2 从品牌联合到共荣共生,通过部门协同促进城市与赛事融合发展

城市与赛事之间的品牌联合是一个历久弥新的研究议题。城市是大型赛事的“根据地”,大型赛事则是城市的“会客厅”,它们相互促进、彼此成就。研究发现,对异地观众而言,城市吸引力对赛事认同具有显著正向影响,异地观众是实现城市与赛事之间融合发展的重要纽带。异地观众需要更为便捷的城市交通条件、更为丰富的城市旅游资源和旅游产品、更为优质的餐饮与住宿服务以及更为多元的文化娱乐活动。为促进赛事与城市的融合发展,吸引更多的异地观众前来观赛,举办地政府应加强顶层设计和制度供给,尝试创建体育、文化与旅游融合发展的专门协调机构,有效提升体育、旅游、文化、宣传等部门的协同治理能力。

与此同时,由于大型赛事活动具有较强的辐射力和波及效应,赛事活动不仅能够为举办城市带来良好的经济社会效益,而且能够带动周边城市的经济社会发展。因此,城市间应借助赛事进行整合营销,鼓励城市之间建立起常态化的区域赛事联动机制,让赛事活动对城市吸引力的影响效益最大化。从赛事主办方的角度看,要借助举办城市的力量重点改善赛事举办地周边的自然景观和旅游吸引力。建议赛事主办方与旅行社等机构开展合作,将赛事元素融入旅游产品的设计中,尝试打造包含城市重点旅游资源的“一票通”赛事旅游特色产品,并在赛事宣传中融入城市人文地理等旅游资源的介绍。城市文旅部门也可与各旅游景点合作,在旅游服务区提供门票销售服务以及赛事日程和交通等信息服务。

6.3 借助全媒体平台和资源,让体育赛事魅力与城市吸引力相辅相成

研究发现,赛事认同在城市吸引力对再次观赛意向、赛事推荐意向的影响上均具有完全中介效应。赛事认同在城市吸引力对城市重游意向、城市推荐意向的影响上均具有部分中介效应。可以看出,提升异地观众对赛事的认同度极为重要。它既可以对观众行为意向产生直接影响,也可以借助于城市吸引力对观众行为意向产生间接影响。因此,建议赛事主办机构和举办城市通过合理安排赛事举办时间、吸引明星球员或球队的参与、改善赛场交通条件、优化场馆视听设备、完善餐饮服务等方式,提升赛事魅力及其对异地观众的吸引力。

与本土观众不同,异地观众是连接城市吸引力和赛事认同的独特群体。从整体看,异地观众的消费内容更为多元。除了观看比赛外,一些异地观众还会游览赛事举办地的旅游景点、参与娱乐与文化活动以及品尝当地美食等。因此,举办地政府应充分借助其他类型的节庆活动,打造更为亮丽的城市名片,提升城市对异地观众的吸引力。例如,政府可以借助城市旅游节、博览会、文化展演、大型娱乐和艺术等活动的举办,让异地观众对城市的形象感知更为立体和丰富,进而提升异地观众对赛事活动的亲近感和情感依附程度。此外,要积极利用互联网、自媒体、传统媒体等传播媒介,将城市形象融入赛事的推广与传播,基于品牌形象的转移原理,间接提升异地观众对城市吸引力的感知,从而让体育赛事的魅力与城市的吸引力相辅相成。

7 结束语

城市和赛事之间具有共荣共生的天然属性。城市为赛事提供了生存发展的土壤和环境,赛事则为城市带来了经济社会效益。从城市营销的角度看,大型赛事是城市的“会客厅”,它吸引着来自四面八方的游客在城市驻足。本文聚焦异地观众群体,探究和验证了城市吸引力和赛事认同对异地观众行为意向的影响机理,并针对城市与赛事的共荣共生提出了若干管理营销建议。囿于研究条件、时间和成本等的限制,本文选取在上海和武汉举办的两项职业网球赛事的异地观众为调查对象。虽然上述城市和赛事具有一定的代表性,但建议后续研究把更多的中小型城市或其他类型的赛事(如马拉松赛事等)纳入调查对象,考察不同类型城市吸引力、赛事认同与观众行为意向的关系,进而提升研究发现的解释力和理论模型的泛化能力。

作者贡献声明:

骆 雷:提出论文选题,设计论文框架,设计问卷,搜集、处理、分析数据,撰写、修改论文;

李汉熙:搜集、整理文献,参与问卷调查与数据搜集,处理、分析数据,撰写论文;

张孟艳:参与问卷调查与数据搜集,核实数据。