运动员时间知觉虚拟仿真实验的设计与实现

2023-10-26王小春沈高飞

李 雪, 王小春, 张 斌, 杨 扬, 沈高飞

(上海体育大学a.教务处;b.心理学院,上海 200438)

0 引言

知觉是客观事物直接作用于感官而在头脑中产生对事物的整体认知[1-3]。知觉作为一种活动、过程,包含了互相联系的几种作用:觉察、分辨和确认[4]。知觉是在感觉的基础上发生的,并且总是和客体意义相联系。根据人脑所认识的事物特性,知觉可以分为空间知觉、时间知觉和运动知觉,时间知觉是对时间长短、快慢、节奏和先后顺序关系的反应,它揭示了事物运动和变化的延续性和顺序性[5-8]。运动员在运动过程中,所涉及的认知过程一般包括知觉、记忆、思维与决策等,知觉是后续认知过程的前提和基础。在体育活动中,事物在知觉的变化较日常生活更加迅速,要求运动员不断和及时对没有固定模式的变化作出精准的判断和决策,同时以各种运动行为对此作出反应。其中,时间知觉尤为重要,也是制约运动员竞技比赛成绩的重要因素之一[9-10]。在时间知觉领域内受到一致公认的研究范式有预期式和回溯式2 种[11],时间知觉的预期式研究范式对运动领域的研究具有重要的借鉴作用,因为在多数运动项目中都涉及对时间的准确预期[12]。目前有关运动员时间知觉的训练受到时间、人力、物力、环境等方面的制约。①运动员时间知觉的训练是个长期过程,一学期的课程无法完全监控成效;②线下硬件设备侧重单次训练,后台数据无法第一时间反馈并有效比对训练前后及多次训练累积成效,而虚拟仿真实验能及时反馈操作数据并形成前后对比;③虚拟仿真实验教学可以脱离空间时间的束缚,实现理论与实践的自由切换。因此,以运动员时间知觉研究为切入点,基于虚拟仿真技术构建实验环境,设计并实现提升运动员时间知觉理论知识与实践能力的虚拟仿真实验教学系统。

1 实验教学系统设计原则和教学内容

1.1 实验教学系统设计原则

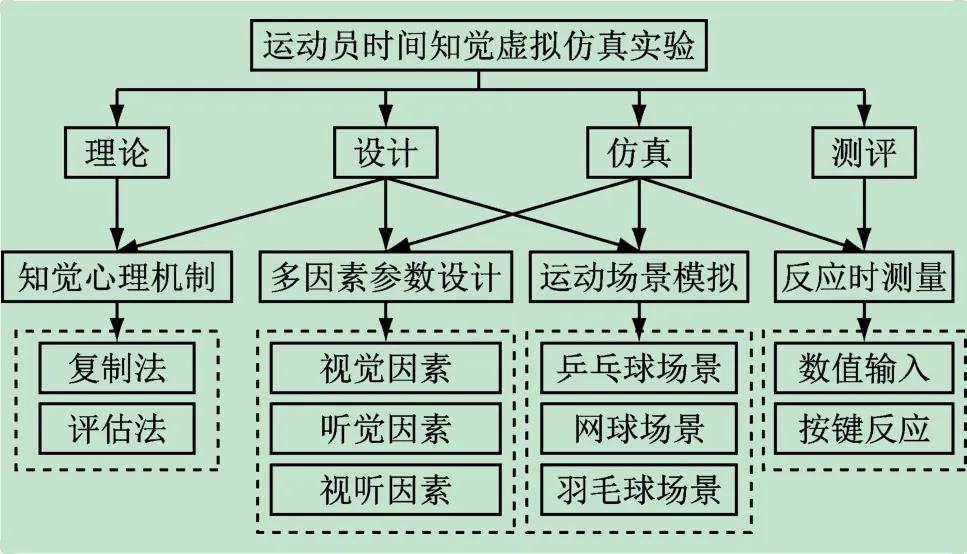

系统的设计原则为:以运动员时间知觉的影响因素和技能提升这一研究课题为主线,以心理学和体育学的教学需求、专业理论知识、知觉虚拟测评为目标,使教学过程中的三维空间相关的测验成为可能,而且虚拟仿真技术对于现实的高度模拟保证了结果的可靠(见图1)。基于多因素参数设计、复制法及评估法等时间知觉测评方法,围绕运动员时间知觉的测评和训练,设计乒乓球、网球、羽毛球3 种虚拟场景,引导学生完成基于反应时测量的心理学实验教学核心内容,通过虚拟仿真系统设计与时间知觉密切相关教学模式,引导学生完成理论学习、实验操作、数据分析、实验报告全流程。虚拟仿真技术结合计算机,可以支持学生或运动员测评结果的数据获取,同时进行多人的测评,实现从时间知觉理解到应用的全方位实践。

图1 实验教学系统设计

1.2 实验教学系统教学内容

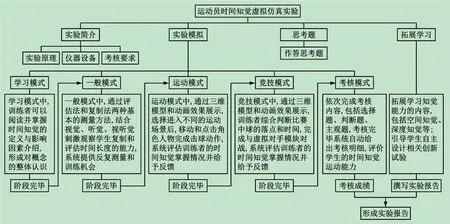

运动员时间知觉虚拟仿真实验的教学内容见图2,包括实验简介、实验模拟、思考题、拓展学习4 部分。

图2 实验教学内容

(1)实验简介。实验简介主要以文字、图片、表格等形式向学生展示实验目的、实验原理、仪器设备、数据分析、参考文献等内容。学生通过这部分可以了解本实验所涵盖的知识点,学习实验中使用的知觉测评及反应时测量的计算方法等。

(2)实验模拟。实验模拟部分是本虚拟仿真实验的核心。在体现“能实不虚”的原则下,将虚拟的知觉交互训练与现实的时间知觉预判理论相结合,设计了一组通关类实验模式,包括学习模式、一般模式、运动模式、竞技模式和考核模式。

学习模式中,训练者可以清晰地阅读时间知觉的定义与影响因素介绍,形成对概念的整体认识;一般模式中,通过两种基本的测量方法,结合视觉、听觉刺激观察学生复制和评估时间长度的能力;运动模式中,通过三维模型和动画效果展示羽毛球、网球、乒乓球发球的画面,选择进入不同的运动场景后,面对慢速、中速和快速的发球,移动和点击角色人物完成击球动作;竞技模式中,学生选择相应的运动场景,完成与虚拟对手的模拟对战;考核模式中,通过概念性问题的回答和开放性话题讨论深化训练者对于时间知觉的理解与应用,完成对学习效果的测试。

(3)思考题。针对虚拟仿真实验涉及的知识点、虚拟场景设计要素、实验操作注意事项等设置了思考题,引导学生对实验原理和关键点进行思考。

(4)拓展学习。实验拓展学习部分提供了与时间知觉相关的拓展学习资料,包括视频、图片、文档等,旨在进一步延伸虚拟仿真实验的教学内容,启发学生对实验过程进行反思并能自主设计与时间知觉相关的实验,提高学生的数据分析和科研创新能力。

2 系统模块设计与功能

以运动员时间知觉的理论学习和技能提升这一研究课题为主线,以基础时间知觉理论的学习、一般时间知觉的评定训练、模拟运动场景时间知觉训练、模拟比赛情境时间知觉训练、时间知觉的考核评定从简单到复杂,从低阶到高阶的实验流程为线索开展系统模块设计。学习步骤:学习模式-一般模式-运动模式-竞技模式-考核模式;解锁方式:学习模式知识点学习完毕解锁一般模式,一般模式所有测评完成解锁运动模式,运动模式完整体验两个场景解锁竞技模式;竞技模式完整体验两个场景解锁考核模式(见图3)。

图3 解锁式系统模块设计

2.1 学习模式

该模块包括时间知觉的定义和影响因素2 个子模块,帮助学生形成时间知觉的概念、特点和影响因素的整体认知。

(1)定义子模块介绍时间知觉的概念。时间知觉是对时间长短、快慢、节奏和先后次序关系的反映,解释了客观事物运动和变化的延续性和顺序性。时间知觉既来自外部,也来自内部的计时工具。对运动员来讲,时间知觉即对某一事件延续时间长短的感知是运动员时间知觉的关键。

(2)影响因素子模块介绍时间知觉受情绪、感知觉通道的影响情况。情绪对时间知觉的影响随观看时距长短变化而变化,在2 s以内的短时距下,情绪通过唤醒机制影响知觉;在2 s以上的长时距下,则通过注意机制影响知觉[13-14]。感知觉因素对知觉的影响包括视觉、触觉、听觉来评估时间,其中听觉估计的准确性最高、视觉最低、触觉居中[15-16]。本实验尝试探索在不同时距呈现时间、视听多因素刺激情况下评估运动员时间知觉的掌握情况。

2.2 一般模式

该模式通过模拟时间知觉实验,引导学生分别用复制法和评估法进行实验操作,结合视觉、听觉、视听刺激观察并记录实时反馈、评价学生的实验成绩。

(1)复制法包括视觉、听觉、视听觉3 种刺激。进入复制法-视觉刺激,系统将呈现一定时长的图片(见图4),学生在反应页面通过按键复制这段时长;进入复制法-听觉刺激,系统将呈现一定时长的声音,学生在反应页面通过按键复制这段时长;进入复制法-视听刺激,系统将同时呈现一定时长的声音和图片,学生在反应页面通过按键复制这段时长。每种刺激测量3次,系统自动反馈每种刺激的时距误差并判定综合表现。

图4 复制法-视觉刺激呈现页面

(2)评估法与复制法类似,呈现视觉、听觉、视听觉3 种刺激,与复制法不同的是评估法要求学生评估持续的时间长度并输入数值,评估的时间与实际刺激持续的时越接间近,时间知觉越准确。评估法中每种刺激测量3 次,系统自动反馈每种刺激的时距误差并判定综合表现。

2.3 运动模式

该模式通过三维模型和动画效果展示羽毛球、网球、乒乓球发球的画面,引导学生选择不同的运动项目、感知觉通道与发球速度后,进行接球的时间判断,并实时反馈和评价学生的接球成绩。系统设置视觉模式、视听觉模式两种感知觉通道,每种通道设置慢速、中速、快速3 种发球速度,学生移动和点击角色人物完成击球动作。主试完整体验运动模式的两个场景,成功完成相应场景的六种接球任务,将解锁竞技模式。

(1)视觉模式。以羽毛球训练为例,屏幕下方的虚拟人物为受试者,任务是综合判断球的落点和击球时间,移动位置并点击鼠标进行接球。选择视觉-中速模式,左手控制WASD键,右手控制鼠标,做好准备后鼠标单击“准备好了”(见图5);看到对方发出一个羽毛球后,控制虚拟人物寻找并移动到合适的落点位置,判断羽毛球的飞行时间,单击鼠标完成接球动作(见图6)。系统自动反馈接球成功或失败,引导开展视觉-慢速或视觉-快速练习。

图5 羽毛球准备(视觉模式-中速)

图6 羽毛球击球(视觉模式-中速)

(2)视听觉模式。以网球训练为例,视听觉模式和视觉模式类似,选择视觉-中速模式,左手控制WASD键,右手控制鼠标,做好准备后鼠标单击“准备好了”(见图7);看到对方发出一个网球后,控制虚拟人物寻找并移动到合适的落点位置,判断网球的飞行时间,单击鼠标完成接球动作(见图8);不同的是视听觉模式会同时呈现一段纯音刺激、发球动作的击球声音,作为受试者完成接球的时间距离测量的参考因素。系统自动反馈接球成功或失败,引导开展相应速度的接球练习。

图7 网球准备(视听觉模式-中速)

图8 网球击球(视听觉模式-中速)

2.4 竞技模式

该模式在一般运动场景的虚拟效果上加入竞技元素,通过设置证分牌、人机对战、现场观众等因素,引导学生在实验系统中进行虚拟比赛与训练,竞技模式为7 分赛制,发球以不同速度落在不同区域,接球成功方计1 分。竞技模式设置羽毛球、网球、乒乓球3 种类型的比赛。主试完整体验竞技模式的两个场景,成功完成相应场景的比赛任务,将解锁考核模式。

以乒乓球比赛为例,屏幕下方的虚拟人物为受试者,鼠标单击“开始比赛”进入比赛场地(见图9)。对方发球且伴随击球声音,控制虚拟人物寻找并移动到合适的落点位置,判断乒乓球的飞行时间,单击鼠标完成接球动作。接球成功记分牌计1 分,显示1-0;接球不成功对方计1 分,显示0-1(见图10)。鼠标点击“下一球”,对方发下一球。任意一方累积7 分后比赛结束,系统自动反馈比赛成绩,学生可以选择重新挑战或其他场景完成竞技比赛。

图9 乒乓球开始比赛

图10 乒乓球比赛阶段

2.5 考核模式

考核模式中,通过概念性问题的回答和开放性话题讨论深化训练者对于时间知觉的理解与应用。考核方法采取百分制形式,当考核总分超过80 分时(含80分),该学生的虚拟仿真实验课程学习通过,若低于80分(不含80 分),则为不通过,需要重新开始实验课程,直至通过。具体评分标准为:①各部分实验操作结果经系统测算后划分“一般、良好、优秀”3 个水平,超过80%的操作为优秀可获得50 分,超过70%的操作为良好可获得30 分,70%以下(含70%)的操作为一般可获得20 分;②考核模式,对每道客观题赋值,总计15 分,主观题赋值15 分,由教师进行考核给分;③实验报告环节,学生独立在线撰写实验报告,该部分总计20 分,由教师进行考核给分。

3 实验技术实现

3.1 开发技术

系统开发工具为Unity3D、3D Studio Max,同时使用WebGL、Photoshop作为辅助工具共同完成开发。系统呈现的单场景模型总面数为900000 面,贴图分辨率为1024 ×1024,每帧渲染次数大于30 次,显示刷新率高于30 帧/s,分辨率为1920 ×1080。系统实现乒乓球、羽毛球、网球3 种运动项目三维虚拟场景建模,采用3D仿真技术完成虚拟场景、虚拟人物、模型材质等构件,并区分不同的球速、落点、感觉信息等专项特征,对周围情境进行布建,如场上比分、观众声音反应类型等。实验的参数设计将发球的速度划分为3种级别(快速、中速、慢速),中速的标准接球时间定为1700 ms,慢速的标准接球时间定为2550 ms,快速的标准接球时间定为850 ms,3 种发球速度对应成功接球的时间范围分别是标准接球时间上下15%、10%、30%的范围。实验采用Ling Mapping烘焙技术对三维模型进行光照和阴影处理,增加三维模型的层次感。虚拟仿真实验使用Adobe Photoshop 软件进行可视化页面设计,采用扁平化的设计风格,优化页面视觉布局,调整人物、图片、位置等,实现虚拟仿真各个场景的美观、易读、易操作。实验支持场景漫游功能,通过Transform组件实现三维场景漫游,主试可以通过操作键盘的WASD键控制虚拟人物在场景中进行前后左右移动,并通过按住鼠标左键拖动实现视角旋转。

3.2 系统架构

实验系统采用客户端/服务器(C/S)构架,系统架构包括四层:技术层、服务层、仿真层、应用层(见图11)。遵循下层为上层服务的原则,实现本实验的教学目的。

图11 实验系统建设架构图

(1)技术层。支持层是虚拟仿真实验系统的核心框架,是实验项目正常开放运行的基础,负责整个基础系统的运行、维护和管理。支撑平台包括以下功能子系统:安全管理、服务容器、数据管理、资源管理与监控、域管理、域间信息服务等。

(2)服务层。通用服务层即开放式虚拟仿真实验教学管理和数据管理,提供虚拟实验教学环境的一些通用支持组件,以便用户能够快速在虚拟实验环境完成虚拟仿真实验。实验管理服务包括:实验教务管理、实验教学管理、实验资源管理、互动交流、实验结果自动批改、实验报告管理等;数据管理服务包括:基础元件库、实验数据、标准答案、规则库、用户信息等。

(3)仿真层。仿真层主要针对该项目进行相应的器材建模、实验场景构建、虚拟人物开发、提供通用的仿真器,构建可视化的仿真效果,同时对不同参数进行后台计算,最后为上层提供实验结果数据的格式化输出。

(4)应用层。实现本实验的教学应用,该框架的应用层具有良好的扩展性,实验教师可根据教学需要,利用服务层提供的各种工具和仿真层提供的相应的器材模型,面向校内外开展实验教学应用。

4 系统应用

4.1 传统实验模式的创新

该虚拟仿真实验通过人机交互系统,推进“心理学理论学习→情景模拟实战演练→多元化实验考核”循序渐进的实验技能培养方案,启发运动员由外部开创了理论和实践相结合的启发式教学训练新模式。项目结合虚拟仿真训练场景和竞技比赛场景,使运动员能沉浸于其中,体验式掌握训练环境和比赛环境下的时间知觉技能,弥补了传统教学中技能训练与个人内部感知训练脱节的局限,是传统实验教学的创新探索。

4.2 实验教学应用成效

该虚拟仿真实验于2019 年3 月上线,同年6 月向社会学习者开放。目前,已经应用于上海体育学院大一至大四心理学专业、体育教育训练学专业和运动训练专业相关本科实验教学,课堂实验学生人数达8342人次。课题组依托学校“科技冬奥”国家重点研发计划、“社区健康师”等项目与运动队、中小学、社区服务机构等组织保持沟通交流,促进本项目在社会中的应用,累积校外服务人数超3 万人次。实施效果表明本实验环节及内容设计较为合理,项目推广效果良好。

5 结语

运动员时间知觉虚拟仿真实验对于提高学生运用理论知识的灵活性与实验操作能力,提升教学与科研质量,提高运动员训练的科学性和效率具有一定的帮助,然而仍然面临进一步优化教学内容、提升教学效果、实现推广应用的挑战[17-18]。在确保学生及运动员掌握基础知识的前提下,未来本项目将增设其他的运动项目与感知觉通道,不断完善时间知觉交互训练的虚拟仿真内容,建设一套具有体育院校特色的虚拟仿真心理学教学程序,深入激发学生对新知识的学习兴趣与持久性,锻炼创新实验能力。