基于UbD模板的学科融合教学实践

2023-10-24虞丽莎

虞丽莎

一、核心素养视域下对初中历史跨学科主题学习的理解

经世致用是历史学科追求知行合一的最高境界。《义务教育历史课程标准(2022年版)》在第七个板块“跨学科主题学习”中,明确指出教师要“同时借助不同课程所学知识和方法,培养学生多角度分析问题和解决问题的能力”。由此可见,在核心素养之下,设计、实践跨学科主题学习活动,培养学生跨学科综合思维、综合能力而不是单一学科的知识和固定思维模式,是中学历史教师急需解决的新难题。

在内涵丰富、材料齐全的历史学科之中,跨学科主题学习的“主题”如何确定,哪些内容可以与其他学科相融合、与哪个学科相融合、融合到什么程度、融合之后怎么设计与实践、跨学科之下的历史作业该如何设计……关于以上问题,我的思考如下:

跨学科主题学习设计的前提条件——尊重历史学科的底色和规则,求实求真。

跨学科主题学习的“主题”——内容来源于中国古代史等6个板块,难度与学生认知水平、思维高度相匹配。

跨学科主题学习路径——整合所学内容→筛选学生感兴趣、极具探究性的内容→找出各事件的联系,确定主题→参考所跨学科的课程标准,设计学习活动。

综上所述,跨学科主题学习活动是整合、迁移学生所学内容,培养学生通过探索多种方案、运用多种方式解决问题的综合思维和能力。

二、初中历史和道德与法治学科融合教学实践

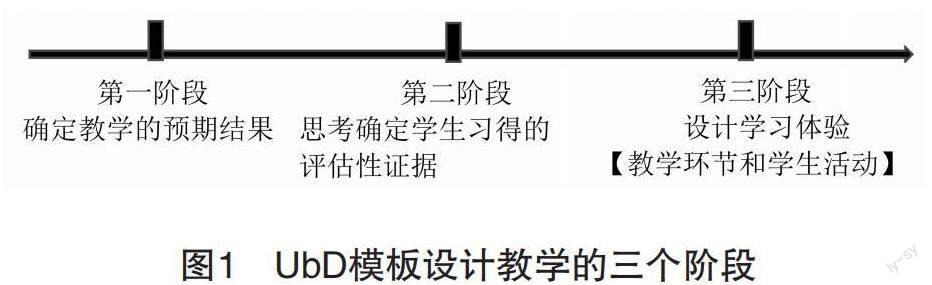

在《追求理解的教学设计》中,作者明确提出“最好的设计应该是‘以终为始,从学习结果开始的逆向思考”,并展示了使用UbD模板(逆向设计模板)设计教学的三个阶段(见图1)。

以此为鉴,本人以部编版八年级下册《抗美援朝》一课为依托,设计了跨初中历史、道德与法治学科的教学片段《以法之名,护英雄名誉》。

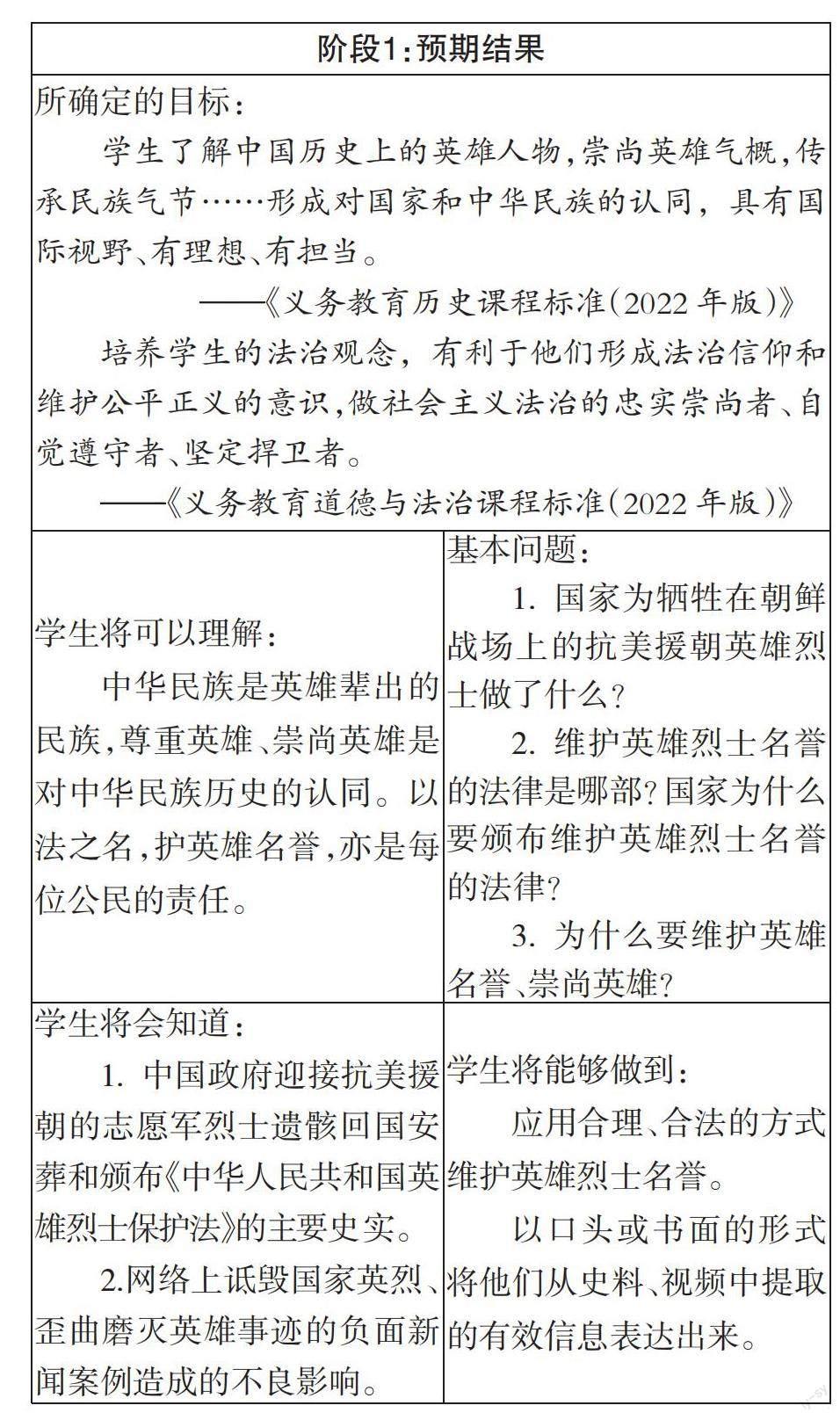

UbD模板的第一阶段,要求教师先确定课堂教学的预期结果。结合《义务教育历史课程标准(2022年版)》、《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》的内容,预设了以下目标。

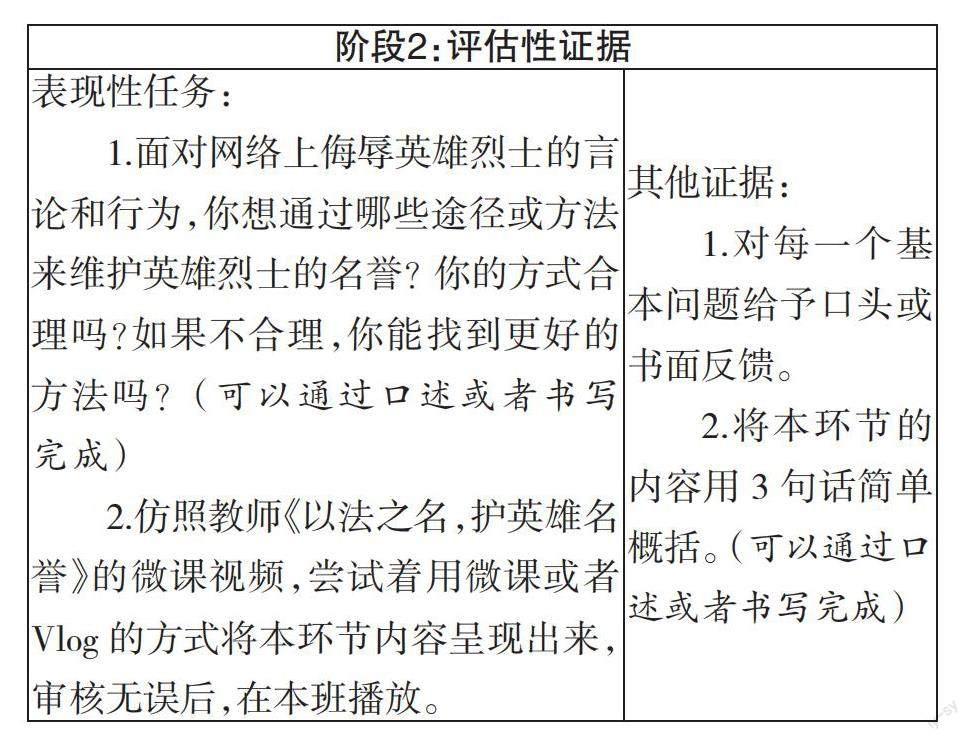

UbD模板的第二阶段,以学生为中心,从学生的自我评价和反馈、什么能够用来证明学生理解了所学知识、根据阶段1的预期结果,还需要收集哪些证据,三个维度评估第一阶段的预期结果。

UbD模板的第三阶段,主要包括教学的关键环节和学生活动的设计。教学环节一中,教师展示以国之名,接英雄回家的真实新闻,反映的是国家、政府对抗美援朝志愿军烈士一直以来的关注和保护。以国家的名义接烈士遗骸归家是对志愿军烈士的念念不忘,是对抗美援朝精神的肯定,而国家实力的与日倶增,是英雄烈士多年后归家的保证。教师如能在教学中对这些素材进行有效运用,引导学生深入思考,亦能进一步加深学生对英雄的崇敬感和对国家的认同感,逐步培养学生的家国情怀。

教学环节二的负面新闻报道,是因为初中生正处于是非辨别能力养成和定型的重要阶段,面对这类负面新闻信息,教师适当、适时地将其作为教育教学的素材,从学生的逆向思维入手,充分发挥此类新闻的警示和教育作用,有利于加强学生对英雄烈士的尊重和保护意识。在学生的答案分享完毕之后,教师可以顺势为学生介绍《中华人民共和国英雄烈士保护法》的部分内容,既期望能为学生提供真实、有效维护英雄烈士名誉的方法,也希望给学生一定的警示作用,由此实现初中历史与道德法治学科的双向融合。

阶段3:设计学习体验

环节一以国之名,护英雄名誉

1.教师讲完黄继光和邱少云等抗美援朝的英雄事迹后,展示:

(1)视频材料:“英雄回家|100秒回顾第八批志愿军烈士回家路”

——央视网快看

(2)文字材料:从2014年至2022年,我国先后迎回913位在韩志愿军烈士遗骸。

2014年3月28日,第一批437位中国人民志愿军烈士的遗骸回归国土。

……

2022年9月16日,第九批88位中国人民志愿军烈士的遗骸回归国土。

2.学生思考后回答以下问题:

(1)抢答:视频在讲什么内容?你的感触是什么(一句话说清楚)

(2)中国政府从什么时候开始迎接志愿军烈士遗骸回家?为什么是这个时期?国家为什么要迎接志愿军烈士遗骸归家?(用专业术语描述)

环节二以法之名,护英雄名誉

1.播放微课《以法之名,护英雄名誉》中网络上诋毁国家英烈、歪曲磨灭英雄事迹的负面新闻案例:

案例一:2013年5月22日,孙杰在新浪微博通過用户名为“作业本”的账号发文称:“由于邱少云趴在火堆里一动不动最终食客们拒绝为半面熟买单,他们纷纷表示还是赖宁的烤肉较好。”

案例二:2018年石家庄一学校公然在微博上发表恶搞3位烈士的言论,趴在草地上的邱少云对战友说:“我有预感,我今天要火。”匍匐前进的黄继光说:“我也有预感,我趴着也中枪。”董存瑞冲锋时说:“我有一种预感,我要炸碉堡了。”

案例三:2021年网民“辣笔小球"在新浪微博发布恶意歪曲事实真相、诋毁贬损5名卫国戍边英雄官兵的违法言论。

2.学生思考回答以下问题:

(1)看完视频中的案例,你有什么感想?面对上述侮辱英雄烈士的言论和行为,你想通过哪些途径或方法来维护英雄烈士的名誉?

(2)他的方法合理吗?为什么?如果不合理,你还有其他方式吗?

3.教师展示《中华人民共和国英雄烈士保护法》的部分内容:

第二十三条 网信和电信、公安等有关部门在对网络信息进行依法监督管理工作中,发现发布或者传输以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的信息的,应当要求网络运营者停止传输,采取消除等处置措施和其他必要措施;对来源于中华人民共和国境外的上述信息,应当通知有关机构采取技术措施和其他必要措施阻断传播。

第二十六条 以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十七条 亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,宣扬、美化侵略战争和侵略行为,寻衅滋事,扰知公共秩序,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4.学生活动:

(1)根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》相关条例,如果遇到侮辱英雄烈士名誉的行为,你可以为保护英雄烈士做些什么?怎么做?

(2)尝试着将本环节的内容用3句话简单概括。(书面表达)

(3)仿照教师《以法之名,护英雄名誉》的微课视频,尝试着用微课或者V—log的方式将本环节内容呈现出来,审核无误后,在本班播放。

三、实践反思

1.历史学科特色淡化,道德与法治学科内容占比较大

上述教学片段的内容,以部编版八年级下册《抗美援朝》一课为依托设计而成,属于《抗美援朝》一课的升华内容。但设计和实践过程中,历史学科的属性淡化,道德与法治学科的特色更强,学生反馈就像“披着历史课的道法课”。因此,在跨学科主题学习活动的设计和实践中,学科融合不能将几个学科内容生硬拼接,在整合其他学科知识的同时,不应丢失本学科的特色和价值。

2.学生活动设计缺乏新意,形式单一

纵观整个教学片段,不难发现我设计相关的学生活动,大多都是对教师所提问题的思考,课堂内容大多以教师讲解为主,确实不利于学生合作探究能力的培养,这也是本节课最大的弊病所在。在设计的过程中,我也一直在思考学生活动的形式、内容是不是可以更新颖、更丰富一些呢?但是,如果只是为了活动而活动,那么活动本身的意义何在?基础教育阶段,尤其是初中历史,学生还在启蒙时期。学生的历史思维、能力尚在养成之中,没有相关史料的支撑,没有成型的史学素养依托,学生的“活动”很容易停留在“活动”层面,他们得出的结论是对历史的“想象”,而不是真实的历史本身。我们不否认“想象”在历史学科中的作用和价值,但中学历史教师更应该注重的是严谨、求真求实,毕竟中学历史学科亦承担着培养合格的社会公民的历史使命。

3.跨学科主题学习活动对教师专业素养要求更高

跨学科融合课程的设计与实践对教师的专业能力要求较高。教学设计过程中,教师可能对非本学科内容及课标要求不熟悉或理解片面,进而出现致命性的知识性错误。因此,跨学科融合课程的设计需要跨学科教研。同时,教师需要尽快改变陈旧的教育教学觀念,以新的教育教学理论和史学界研究的前沿信息为指导思想,提高自升的专业能力和综合素质,以适应改革后的课程变化。

◇责任编辑 苟有恒◇