基于进程评估的美丽省域建设路径优化与浙江实证研究*

2023-10-24黄燕刘瑜汤博陈冉

黄 燕 刘 瑜 汤 博 陈 冉

(1.浙江省生态环境科学设计研究院,浙江 杭州 310007;2.浙江省环境污染控制技术研究重点实验室,浙江 杭州 310007;3.浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心,浙江 杭州 310007)

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央把美丽中国建设作为未来生态文明建设的宏伟目标,并作出了一系列重大战略部署,明确了美丽中国建设的时间表和路线图[1-3]。学术界围绕美丽中国建设内涵、目标指标体系、框架路径、评价指标体系及其定量评估等开展了相关研究[4-6]。王金南等[7]构建了美丽中国建设目标指标体系,并对2035年各指标的目标值设置了初步期望值;万军等[8]从绿色发展、气候变化、生态环境质量、环境治理体系与治理能力等方面设计了美丽中国建设生态环境保护的总体框架与主要路径;高峰等[9]以联合国2030可持续发展目标(SDGs)为基础,构建了以地球大数据、网络数据及统计数据等多源数据为支撑的美丽中国评价指标体系;方创琳等[10]构建了包括生态环境、绿色发展、社会和谐、体制完善、文化传承等5个维度的美丽中国建设评估指标体系,对2016年中国341个地级市(州)的美丽中国建设成效进行了科学评估。

美丽省域是承上启下、推进美丽中国建设的重要载体单元,是各省推进生态文明建设的内在要求,也是落实美丽中国目标的地方实践。然而现实中,地方对美丽省域建设到哪一阶段、如何评估美丽省域建设成效、如何优化美丽省域建设路径等问题仍不清晰,亟需开展相关研究。浙江是习近平生态文明思想的重要萌发地和实践先行地,也是美丽中国建设的省域样本,在省域层面具有典型性和代表性。本研究试图构建美丽省域建设评价指标体系和进程评估模型,并以浙江为对象开展实证研究,以美丽浙江建设进程评估为手段研判存在问题和差距,结合新形势新要求提出优化美丽浙江建设路线图的针对性策略。

1 研究方法

1.1 评估指标体系

美丽省域建设评估指标体系是开展美丽省域建设进程评估的基础,也是量化建设水平的重要手段和优化建设路径的根本依据。现行的美丽中国建设或者生态文明建设评估体系,未能重点体现党的二十大等国家最新要求和战略部署,且指标覆盖面有限,大多偏重于生态环境、生态经济领域,对绿色低碳、城乡统筹、社会共建等方面的考虑不足;个别领域之间交叉关系突出,未充分考虑指标间的兼容性,影响管理部门对美丽省域建设进程的判断。本研究拟构建可整体反映美丽省域建设目标要求,凸显党中央关于美丽中国建设的最新部署,兼顾指标之间协同或权衡的相互关系,便于科学量化美丽省域建设进程的评估指标体系。

1.1.1 构建原则

评估指标体系的构建要遵从以下原则:(1)科学性原则,选择能客观、真实反映美丽省域建设的各个领域建设程度的指标,可以通过观察、调研、测试等方式得到明确结果的定量或定性指标;(2)系统性原则,将美丽省域建设作为一个整体来看待,指标体系应涵盖生态、社会、经济等尽可能多的子系统,同时需考虑各子系统间的逻辑关系以及相互作用方式,反映自然生态与社会经济间的综合协调程度;(3)易得性原则,充分考虑指标数据的可获得性,尽可能选择数据便于收集、更新及时的指标,收集数据的来源以官方或权威机构发布的文件为主,如统计年鉴、环境质量公报、国民经济与社会发展统计公报等。

1.1.2 构建方法

采用层次分析法(AHP)构建美丽省域建设评价指标体系。AHP是一种定性和定量相结合的层次权重决策分析方法[11],在环境领域的评估研究中得到广泛的应用与实践,如生态环境质量评价[12-13]、污染事故风险评估[14]、生态修复效果评估[15]等。主要步骤如下:(1)目标层构建,即确定评价指标体系的总体目标;(2)准则层构建,即依据美丽省域建设的核心领域,确定评估指标的分类,形成准则层;(3)指标层构建,即在准则层基础上,根据指标体系构建3大原则,参考相关文件文献,选取具有代表性的指标。

1.1.3 指标选取和体系构建

根据党的二十大提出的美丽中国建设目标要求和全面部署,充分衔接《国家生态文明建设示范市县建设指标》《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》等国家相关文件,适度吸收美丽浙江、美丽江苏等省域相关文件中关于生态文明建设的考量,从生态状况、环境质量、城乡风貌、绿色发展、共建共享5个核心领域进行评估指标体系构建,选取25个可量化的评估指标,形成美丽省域建设评估指标体系。

不同省域在评估指标体系构建时,可通过剔除不适用或与当地情况不符的指标,新增地方特色指标,将不具备数据来源的指标替换成相关性较强的指标等进行指标体系优化调整。指标目标值的确定主要参考各省美丽建设相关文件,没有相关目标的指标可参考国内或国外先进水平。

1.2 进程评估模型

进程评估即从定量分析的角度评估美丽省域建设进展情况,本研究采用结构分析法(根据某一指标完成情况占总体要求的百分比)评估某个时间节点的美丽省域建设进展情况。

1.2.1 数据获取

通过统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报等公开报告以及政府机构网站发布的官方文件获取指标数值。无法获得的缺失数据参照下述方法处理:对于无直接统计值的指标,选取关联性较强的指标进行替代评估;对于部分年份数据有缺失的指标,存在趋势倾向的通过预测趋势法推测,无趋势倾向的通过均值法进行填补;部分基准年无工作要求或未进行本底数据统计的指标,如生态保护红线占国土面积比例等指标赋值为0。

1.2.2 数据处理

各指标数据之间存在数值量级与量纲的差异,指标评价作用也不同,无法进行直接比较,因此对各指标原始数据进行标准化处理,正向指标与负向指标处理方法分别见式(1)、式(2):

(1)

(2)

式中:x为指标的标准化值;X为指标的年度原始数据;XBase为指标基准值;XTarget为指标的目标值。

1.2.3 权重确定

使用yaahp软件构建判断矩阵,同时进行一致性检验。利用几何平均法得到5个准则层及指标层的判断矩阵,分别计算得到各个指标的权重。

1.2.4 建设进程评估

建设进程评估按照“指标进程评估—分领域进程评估—总体进程评估”的步骤进行,评估中的建设进程均以百分比表示。为避免指标的标准值过大或过小使总体进程评估失真,各指标建设进程核算方法见式(3),分领域及美丽省域总体建设进程计算见式(4)、式(5):

(3)

式中:cij为第i个领域第j个指标的建设进程,%;xij为第i个领域第j个指标的标准化值。

(4)

式中:ci为第i个领域的建设进程,%;wij为指标xij的权重。

(5)

式中:cT为美丽省域总体建设进程,%;wi为第i个领域的权重。

1.3 路径优化

从进程评估模型的演算结果出发,协同分析“指标—分领域—总体进程”间的演进关系,剖析美丽省域建设存在的不足与短板,贯彻国家的新战略新部署,结合省域新形势新需求,根据问题导向提出针对性的优化策略。考虑到建设进程中的边际效益递减规律(即越靠近目标值,越难以完成),对于进程领先的领域,也要提出相应的保障措施确保按期完成目标。

2 浙江实证研究

继党的十八大把美丽中国作为执政理念和执政目标提出后,2014年浙江省委作出建设美丽浙江、创造美好生活的决定,提出要积极推进建设美丽中国在浙江的实践,2015年“美丽浙江”首次出现在浙江省政府工作报告中,并作为重点工作予以部署。2020年,浙江省委、省政府又提出到2035年全面建成美丽浙江的目标。因此,本研究将2015年作为浙江实证研究的基准年、2035年作为目标年,对2020年的美丽浙江建设水平开展进程评估,即评估25%时间进程下的美丽浙江建设情况,并提出相应的优化策略。

在美丽省域建设评估指标体系基础上,统筹考虑浙江省情和指标可获性,将地表水质量为《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)劣Ⅴ类水体比例、农村生活污水处理和综合利用率替换为近岸海域水质优良比例、农村生活污水处理设施标准化运维率,并将单位地区生产总值建设用地、应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例等指标替换为数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比例、环境信用评价中等以上企业占比等指标,优化形成美丽浙江建设评估指标体系。指标的目标值主要参考《深化生态文明示范创建 高水平建设新时代美丽浙江规划纲要(2020—2035年)》《浙江省生态环境保护“十四五”规划》等相关文件,没有相关目标的指标参考国外先进水平,详见表1。

表1 美丽省域建设评估指标体系 1)

2.1 进程评估分析结果

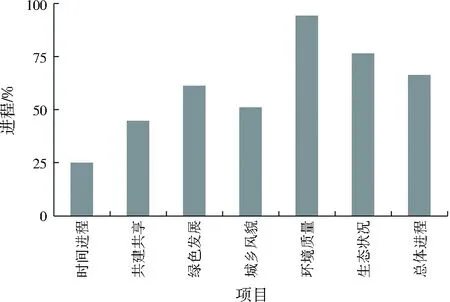

根据进程评估模型,研判2020年美丽浙江在生态状况、环境质量、城乡风貌、绿色发展、共建共享5个分领域的建设进程以及总体建设进程,结果见图1。

图1 美丽浙江分领域建设及总体建设进程评估结果

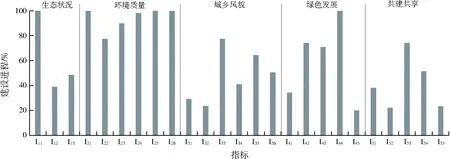

截止2020年,美丽浙江总体建设进程为65.53%,远超25.00%的时间进程,总体进展良好。5个分领域的建设进程均超过时间进程,特别是环境质量领域建设进程达到了94.24%,其次是生态状况领域和绿色发展领域,进展最慢的是共建共享领域。从25个指标的建设进程看(见图2),建设进程低于时间进程的指标涉及绿色发展、共建共享、城乡风貌3个领域,以下对各领域的建设水平进行深入分析。

图2 美丽浙江指标建设进程评估结果

2.1.1 生态状况领域

生态状况领域的建设进程达到76.39%,评估结果主要反映美丽浙江的良好生态状况。其中,生态保护红线占国土面积比例(I11)进展情况较好,建设进程达100.00%,森林覆盖率(I12)和森林蓄积量(I13)变化较基准值有小幅提升,建设进程分别为39.00%、48.00%。

2.1.2 环境质量领域

环境质量领域建设进程为94.24%,评估结果主要反映美丽浙江的良好环境质量。除地级及以上城市PM10浓度(I22)较最终目标仍有差距外,地级及以上城市PM2.5浓度(I21)、县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率(I25)、近岸海域水质优良比例(I26)均已达到目标值,地级及以上城市空气质量优良天数比例(I23)与地表水水质优良比例(I24)也较接近目标值。

2.1.3 城乡风貌领域

城乡风貌领域建设进程为51.12%,评估结果反映了美丽浙江的城乡风貌。其中,设区市、县级市达到海绵城市目标要求面积占城市面积比例(I31、I32)两个指标相对滞后,特别是县级市指标略低于时间进程,其余指标的建设水平相对超前。

2.1.4 绿色发展领域

绿色发展领域领域建设进程为61.19%,评估结果主要反映美丽浙江的高质量绿色发展建设成效。其中,万元GDP能耗(I44)、万元GDP用水量(I42)、煤炭消费比重(I43)3个指标的建设水平较为超前,而非化石能源占一次能源消费比例(I45)建设水平相对较差,仅为20.00%,滞后于25.00%的时间进程。

2.1.5 共建共享领域

共建共享领域的建设进程为44.70%,评估结果主要反映美丽浙江的社会参与情况。其中,城乡居民收入比(I55)和环境信用评价中等以上企业占比(I52)相对滞后,低于25.00%的时间进程,其余3个指标建设水平较为超前。

2.2 短板问题

对照评估结果,结合新形势新要求,美丽浙江建设仍然存在一些短板问题。一是绿色低碳变革需加快推进,特别能源清洁低碳化水平有待进一步提升,如非化石能源占一次能源消费比例指标的建设进程仅为20%。二是全民生态自觉的行动体系尚未全面形成,环境治理的社会参与程度仍然偏弱,特别是部分企业经营者守法治污的社会责任意识不够,如环境信用评价中等以上企业占比指标的建设进程相对滞后。三是城乡发展不平衡的问题仍然突出,区域基本公共服务配置和基础设施建设仍不够均衡,如县级市的海绵城市建设进程相对滞后。四是生态状况和环境质量两个领域进展虽然超前,但是与公众期待仍有差距,边际效益递减也导致高位持续提升存在较大压力,同时生态环境改善进程不均衡,精准科学治理水平有待提升。

2.3 优化路径

2.3.1 推动绿色低碳高质量发展

全面实施重点领域二氧化碳排放达峰行动方案,实行全面节约战略,调整优化能源结构,提升清洁能源消费比重,推进化石能源清洁化利用,推动高碳行业清洁生产改造,建立健全生态产品价值实现机制。

2.3.2 构建全民行动体系

积极引导企业自觉落实污染防治主体责任,建立健全重大环境决策公众参与制度,倡导绿色低碳生活方式,打造政府主导、企业主体、社会共治、全民参与的生态文明治理格局。

2.3.3 统筹城乡全面发展

统筹推进城乡公共服务均等化和基础设施建管一体化,持续深化“千万工程”,统筹推进城镇和农村污水处理设施运维监管,大力推进海绵城市建设,持续提升城乡人居环境质量。

2.3.4 改善生态环境质量

统筹水环境综合治理保护,强化大气多污染物协同控制和区域协同治理,加快构建土壤和地下水污染“防控治理”体系。加快构建以自然保护地为基本骨架和重要节点的省域生态安全格局,统筹推进山水林田湖草沙一体保护修复。

3 结 论

从生态状况、环境质量、城乡风貌、绿色发展、共建共享5个维度构建了美丽省域建设评估指标体系,从结构分析的角度构建了进程评估模型,定量评估美丽省域建设进展情况,明确了基于评估结果的美丽省域建设路径优化思路,并以浙江为对象开展实证研究。结果表明,以2015年为基准年,2035年为目标年,2020年美丽浙江建设总体进程为65.53%,总体进展良好,进展最快的是环境质量领域,其次是生态状况领域和绿色发展领域,进展最慢的是共建共享领域,在评估结果分析基础上,结合新形势新要求剖析了短板问题,提出了推动绿色低碳高质量发展、构建全民行动体系、统筹城乡全面发展、改善生态环境质量等优化策略,为下阶段推进美丽浙江建设提供了理论指导和决策参考。研究方法的提出也为各个省份的美丽省域建设进程评估提供参考,有利于全面了解美丽省域建设的进展情况,研判存在问题和目标差异,指导美丽省域建设有序推进,保障美丽中国目标的顺利完成。