项目化学习:革命文化题材类课文教学新样态

2023-10-24陈卫娟

陈卫娟

【摘要】项目化学习强调学生在真实的环境中,以任务为导向,以项目为依托,自主参与探究学习。项目化学习的这一特质,恰好解决了革命文化题材类课文教学的难点——教师难教,很难调动学生学习的积极性;学生难学,无法对故事产生亲近感。项目化教学使此类文本的学习实践化,让学生通过参与真实情境下的活动项目,以问题为驱动,在具体而开放的任务中重温光辉岁月,感受英雄气概,传承红色基因。

【关键词】项目化学习;革命文化;教学样态

统编版小学语文教材非常重视革命传统文化教育,编入了40余篇革命文化题材类课文,在教学中落实立德树人的根本任务,让学生在潜移默化中传承红色基因。但这类文本教师教学时很难调动学生学习的积极性,无法让学生感同身受;学生学起来很难对故事产生亲近感,索然无味。而项目化学习强调学生在真实的环境中,以任务为导向,以项目为依托,自主参与探究学习。在革命文化题材类课文教学中融入项目化学习,能够使此类文本的学习实践化,从而帮助学生更好地构建知识,发展素养,提高终身学习的能力。

一、项目化设计语用活动,提高阅读效度

革命文化题材类课文往往具有鲜明的思想启迪性。很多教师在教学的时候,只注重文本的情感教育,把革命情怀、革命道理灌输给学生,而忽视了引导学生去品味语言、积累语言和运用语言,这样就违背了统编版教材双线组元的编排意图。而小学语文项目化学习是以语言运用能力为中心,运用项目学习的思维,优选教学内容,优化实施路径,让学生通过参与真实情境下的语用活动项目,综合运用知识储备,构建言语范式,从而更好地培养学生的语用意识,发展学生的综合素养。因此,教学时,要找到语文要素和人文主题的“交汇点”,在读、说、写等任务群的动态融通中兼顾思想性和文学性,以语文的方式学习“革命内容”。

1.复述:感受人物形象美

“复述”是指在熟读、理解课文的基础上,用自己的话把课文内容清楚连贯地讲述出来。革命传统类课文大多讲述的是革命领袖、伟人的故事或历史事件,虽然离学生生活的年代较为久远,但统编版教材从学生的视角出发,将这些文本以学生喜欢的“小故事”的形式呈现。如果我们细心研读这一类文本,不难发现,几乎每篇课文在课后都安排了复述的练习与要求,如:“朗读课文,用下面的词语,说说周总理是怎样和傣族人民一起过泼水节的。”“借助插图,说说邓小平爷爷植树的情景。”“从课文中找出对沃克医生动作、语言、神态的描写,体会他的内心变化,再以他的口吻讲讲这个故事。”如此设计,体现了编者的意图——以“复述”为径教学革命传统类课文,达到人物形象感悟与言语训练整合的教学效果。围绕复述这一目标设置驱动性问题,将比较枯燥的品词析句转化为特定年龄段的学生感兴趣的问题。

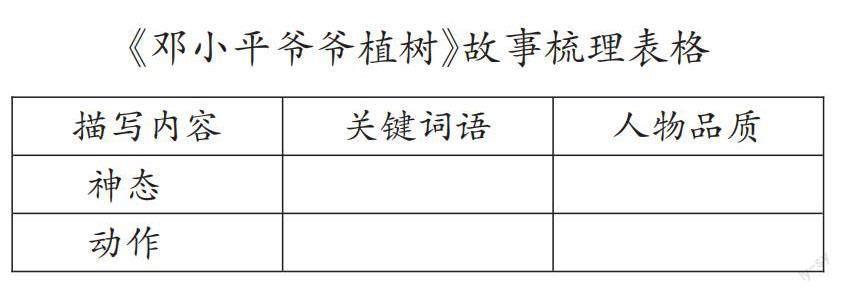

如统编版小学《语文》二年级(下册)《邓小平爷爷植树》一课可将学习项目定为“讲一个小故事”,驱动性问题则是:讲邓小平爷爷植树的故事时,你想突出他的哪些神态和动作?请你结合课文内容,完成“故事梳理表格”。

学生在围绕关键词语品读课文、感受人物形象的基础上,借助“故事梳理表格”这个支架,有序地讲好这个故事,夸一夸邓小平爷爷。相比传统课堂中的品词析句,这一驱动性问题拉近了学生与文本的距离,能让学生带着浓厚的兴趣主动阅读、思索,走近那个特殊年代,感受邓小平爷爷的美好品质。

2.表达:深化人文主题美

统编版教材采用“双线组元”的编排形式,要使语文要素在课堂教学中“软着陆”,教师应在革命传统教育题材类课文的教学中,围绕语用这一中心,确定项目化学习的着力点和平衡点,才能使语言文字的运用与革命文化的传承共生。

革命文化类课文所描写的人物、事件离学生生活的时代较为久远,如果教学仅停留在读一读、说一说的层面,文本所要表达的红色文化基因很难植入学生的内心。教学时,要有融通的意识,既要落实革命传统教育的目标,又要瞄准语文要素,同时要让革命传统教育的目标在语言文字的训练中得以落实。

革命故事类文本最大的特点是多有留白,容易让小读者入情入境。例如,六年级(上册)《我的伯父鲁迅先生》有这样的描写:“他没有回答我,只把枯瘦的手按在我的头上,半天没动,最后深深地叹了一口气。”此处省略了伯父为天下穷人的无出路而忧虑的复杂内心;六年级(下册)《十六年前的回忆》有这样的描写:“父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。”此处省略了父亲坚定沉着的外表下藏着一颗怎样复杂的内心等等。教学这类文本时,教师要能敏锐发现文本的留白处,进行语用的项目化设计,积极引导学生进行语言文字的训练,深化红色主题,达到外化于行、内化于心的教学效果。

教学六年级(下册)《十六年前的回忆》一课时,可将学习项目定为“写出心里话”,接着,围绕“语用”这个表达要素,设计以下三个驱动性问题:

问题一:李大钊同志是一位怎样的革命者?你是从李大钊先生的哪些事迹体会到的?

问题二:为更好地走进人物内心,你关注了李大钊同志的哪些动作、表情和语气?

问题三:李大钊是革命者,更是一位父亲、一位丈夫,面对孩子和妻子的哭喊,他心里最想说的话是什么?

学生在这三个问题的驱动下,主动探究文本,并调动已有的学习经验;同时,走进故事情境,走进人物的内心,积极组织语言,完整动情地表述,进而体会到深爱家人但为了“大家”只能舍“小家”的父亲、丈夫——李大钊的光辉形象。回答问题一和问题二时指向“人物品质”这个核心知识,为关键能力“语用”作知识和情感上的铺垫。由此,把驱动性问题还原到具体情境中,不仅能吸引学生围绕核心知识和关键能力进行持续探讨,对人物的爱国情怀有更加深切的体会,还能在潜移默化中提升学生的语文能力。

二、项目化梳理文本资料,降低阅读难度

小学生阅读革命文化类文本的经验较少,所处的时代离革命年代较远,所以在阅读此类文本时,容易造成理解上的困难。而项目化设计是从文本特质出发,紧扣核心问题,从学生興趣与需求的角度设计驱动型问题。在问题的引领下,学生自主查阅相关的资料,并进行筛选。

1.文本与背景的资料整合

革命文化类的课文,描写的大都是特定时期、特殊背景下的特殊事件。学生受知识背景的限制,难免会产生阅读障碍。及时查阅相关背景资料,让学生对事件发生的特定情况有充分的了解,可以有效克服阅读障碍。

例如,《七律·长征》写的是毛泽东主席回顾长征途中战胜的无数艰难险阻,诗句高度凝练,隐含了作者复杂的情感。教学时,可将学习项目定为“长征故事知多少”,接着,围绕“远征难”这个中心,设计以下驱动性问题:

问题一:为更好地了解长征,你会进一步查阅哪些相关资料?

问题二:为更好地读懂诗句,你会阅读哪些关于长征的故事?

问题三:朗读诗句时,你为什么要用这样的动作、表情和语气?

学生在这几个问题驱动下,会主动查阅资料,了解长征的时间、地点、原因及长征途中發生的故事。如此教学,既触发了学生探究的主动性,又让学生读懂了作者隐含的情感,突破了教学的重点、难点。

2.文本与媒介的资源整合

《义务教育语文课程标准》(2022年版)在第三学段目标中指出,不仅要学会阅读不同文体的文章和进行整本书阅读,还要“尝试使用多种媒介阅读”“感受不同媒介的表达效果,学习跨媒介阅读与运用,初步运用多种方法整理和呈现信息”。这是在小学阶段第一次提出新的阅读方式——跨媒介阅读,将这种阅读方式融入革命文化题材类课文的教学,学生会如临其境,有切身的体会。

例如,教学《七律·长征》一课时,可将学习项目定为“体悟远征难”,接着围绕“难”这个中心词,将跨媒介驱动阅读放在不同的教学板块,借助多种媒介资源,合力推进学生深度阅读。

驱动阅读一:教师可以用长征的路线图,让学生直观地感受到长征的“长”,再结合几组数字:“368天”(跋涉)、“二万五千里”(行程)、“10个”(突破封锁点)等,“远征”就被具象化了。

驱动阅读二:观看“飞夺泸定桥”的相关视频,并让学生说说观后感。学生跨越时空,切身感受到战斗的惨烈、红军战士的奋不顾身,也自然理解了“寒”的深层意思。

通过驱动性媒介阅读,学生既能读出简洁、朴实的文字背后的画面,又能体会丰富的文本情感。

三、项目化推进学做融合,提升育人温度

革命文化是中国人的“根”与“魂”,但是对于今天生活幸福的小学生来说,非常有距离感。因此,革命文化题材类课文的教学,最忌“教条主义”式的空洞说教,最忌给人物“贴标签”,这样会让学生的学习流于形式。这类课文的学习,仅仅止于课内是远远不够的,还要与学生的生活联系起来,开展形式丰富的实践活动,多渠道、多角度挖掘革命文化、崇高精神,让阅读感悟永留心间,并内化为自身的成长信念。

1.“学”与“做”的结合

项目化学习有助于学生将对问题的解决、探索,转化成有意义的学习实践。实践的意义在于强调学和做的融合。

革命文化题材类课文的学习要将所学、所悟与学生的生活联系起来,才能让学生从文本中汲取成长的精神力量和奋发向上的动力。低年级可以开展“红色经典咏流传”项目活动,引导学生通过吟唱、朗诵的方式,深情讲述经典红色党史故事,进一步激发同学们的爱国热情;中年级可以开展“参观革命英雄纪念馆”项目活动,为纪念馆中的陈列品做图片简介,结合读过的红色故事解说陈列品背后的故事,通过看、说、思等系列活动,明白今天的幸福生活来之不易,并写下心得体会;高年级可以开展“打卡红色地标”项目活动,引导学生关注红色地点背后的人物和事件。教师还可以进一步打通课堂内外,让学生利用寒暑假等闲暇时间打卡所在城市周边的“红色地标”,实地走访,记录见闻,并完成“研学记录卡”。

2.“思”与“访”的实践

为更好地赋能立德树人,教师可基于更大的阅读场域开展项目化学习,启发学生在思考与实践活动的联结中思考人生的价值。如,2021年是中国共产党成立100周年,全国各地纷纷开展了形式多样的德育活动。基于这样的大背景,扩大项目化学习的范围,创设以下学习活动:

中国共产党从红船启航,走过百年风雨,谱写了如今的盛世蓝图。请你以读过的革命传统教育题材类故事为蓝本,参加一场辩论赛,辩题为:在富足生活的今天,如何看待清贫与富有?故事中主人公的精神、品质在今天还有没有价值?思考后,完成一篇演讲稿,参加一次演讲比赛;或选择故事中让你印象深刻的故事情节,参加一次英雄故事宣讲活动。还可以结合身边的英雄人物、红色根据地开展寻访项目活动:采访一位身边的老红军、老战士,聆听前辈的感人事迹;寻访革命之路,到红色教育基地或烈士纪念馆,通过听、看、想等方式,接受心灵的洗礼;重走长征路,步行一段路程,体验红军战士的艰辛。

在项目化视角下,把革命文化题材类课文教学的目标,做成一个个项目,可以是小组参与的大项目,也可以是个人独立完成的小项目。用项目带动阅读,能激活学生学习的需要,开拓学习的空间。项目化教学,不仅能更好地提升学生的综合素养,也用语文的方式,在学生的心田播种下红色文化的基因。

【参考文献】

[1]刘仁增.基于儿童立场的革命文化题材课文教学[J].福建教育(小学版),2020(5):28-31.

[2]臧松刚.用语文的方式传播红色文化基因[J].教学与管理(小学版),2020(1):25-28.

[3]葛培松.有效借助相关资料提升阅读教学效能[J].小学语文,2020(12):45-49,62.

[4]李竹平.革命传统类文本教学要立足儿童立场[J].小学教学设计,2019(8):6-8.

[5]朱水平.统编版革命传统教育题材类课文的编排及教学指引[J].小学教学设计,2019(7):8-10,50.

[6]王怡,王一娴.项目化学习关照下的口语交际教学[J].小学语文教师,2021(12):28-30.

[7]姚惠平.项目化学习视角下的革命传统教育题材类课文教学审思[J].小学语文,2022(3):26-29.

(作者单位:江苏省泗洪县第一实验学校)