2022年夏季中国高温环流特征及其与热带海面温度异常的关系

2023-10-23张雯薛峰张潇潇林壬萍董啸

张雯 薛峰 张潇潇 林壬萍 董啸

1 中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室,银川 750002

2 宁夏回族自治区气候中心,银川 750002

3 中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心,北京 100029

4 北京市气候中心,北京 100089

5 中国气象局地球系统数值预报中心,北京 100081

1 引言

2022年夏季,北半球经历了史上罕见的高温天气过程,欧洲、北美洲、亚洲等遭受大范围高温热浪侵袭,高温纪录持续刷新(林纾等, 2022)。根据世界气象组织发布的《2022年全球气候状况》,阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的最高气温一度高达44°C,北极圈则飙升至32.5°C(李忆平等,2022)。6月13日至8月30日,我国中东部地区经历了1961年以来最强高温“炙烤”,中央气象台连续41天发布高温预警,其中高温红色预警连续发布天数达12天,涉及全国20个省(自治区、直辖市),区域性高温事件综合强度为有气象观测记录以来最强(林纾等, 2022)。35°C以上高温范围覆盖1692个站(占全国总站数70%),为1961年以来历史第二多;37°C以上覆盖1445个站(占全国总站数60%),为1961年以来最多(章大全等, 2023)。大范围持续性高温及其导致的干旱对经济发展、农业生产、能源供给、生态环境等方面均造成严重威胁,人民生活受到影响,引发政府部门和社会层面的高度重视(丁婷, 2011; 张强,2022; 孙昭萱等, 2022)。

全球气候变暖加剧了气候系统的不稳定性,高温热浪等天气气候事件趋多趋强,其中高温对全球变暖的响应显得尤为突出,异常高温事件及其气候特征的演变规律等已成为气候与气候变化领域中的热点问题(Sun et al., 2014; Lu and Chen, 2016; Ding et al., 2019; Xu et al., 2019)。大气环流异常是造成气温变化最直接的因素,西太平洋副热带高压(简称西太副高,Western Pacific Subtropical High,WPSH)、南亚高压(South Asian High, SAH)和西风带高压脊等是造成夏季我国大部地区异常高温最主要的环流系统,它们的强弱变化、位置摆动均与高温过程的变化特征关系密切(Li et al., 2015;彭京备等, 2016; 王国复等, 2018)。2003年造成我国江南大范围异常高温天气的直接原因是西太副高的极端偏强西伸(杨辉和李崇银, 2005);2006年川渝等地的极端高温也受强盛的西太副高直接影响(彭京备等, 2007);类似地,WPSH偏强偏西且长时间稳定在长江中下游是造成2013年区域性持续高温的主要原因(Wang et al., 2016)。此外,越赤道气流、赤道辐合带等热带环流系统的异常活动也是造成高温天气系统异常稳定维持的原因(Peng, 2014; 彭京备等, 2016)。

海面温度(Sea Surface Temperature, SST)是影响高温酷热天气系统的重要外强迫因子(Nitta,1987; 黄荣辉和孙凤英, 1994; 徐海明等, 2001)。热带印度洋至东太平洋呈“负、正、负”的SST异常分布及北大西洋中纬度暖SST异常有利于我国出现江淮型高温,前期赤道中东太平洋暖SST及热带印度洋全区一致型暖SST异常则有利于江南型高温出现(袁媛等, 2018);冬季大西洋经向三极型SST异常和太平洋纬向偶极型SST配合影响江淮流域高温日数(Gao et al., 2018);西太平洋暖池异常增温可通过局地经向环流使西太副高增强西伸,进而影响我国高温过程(Chen et al., 2019)。

自21世纪以来,ENSO演变的一个显著特征是持续型La Niña更加频繁地发生(Hu et al.,2014),包括2010~2011年、2016~2017年均连续2年出现较强的La Niña事件(Feng et al., 2015,2020),也因此2020~2022年热带太平洋持续的冷SST异常十分引人瞩目(高川等, 2022)。比较以往的高温天气过程个例,本文围绕热带SST异常对高温的可能影响,以历史少有的持续型中东赤道太平洋冷事件为着眼点,对比分析La Niña衰减作用下的夏季环流特征与2022年的异同;并在此基础上,继续探讨其他热带海区对高温发生发展的可能影响,以期为理解高温异常成因及短期气候预测提供一定科学参考。

2 资料

所用资料包括:1)美国国家环境预报中心/能源部(National Centers for Environmental Prediction/Department of Energy, NCEP/DOE)提供的第二版本月平均再分析资料(Kanamitsu et al., 2002),水平分辨率为2.5°(纬度)×2.5°(经度),包括位势高度场、风场、最高气温等,其中最高气温数据能够较好地描述我国夏季异常高温事件的时空分布和异常程度等特征,与观测具有较高一致性(图略)。2)美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)提供的第五版本重建逐月SST资料(ERSST v5)(Huang et al., 2017),分辨率为1.0°(纬度)×1.0°(经度);射出长波辐射(Outgoing Longwave Radiation, OLR)资料(Liebmann and Smith, 1996),分辨率为2.5°(纬度)×2.5°(经度)。以1991~2020年平均值计算各物理量的基准态,研究时段为1979~2020年。为消除全球变暖的潜在影响,在计算海表温度、最高气温、环流特征量等要素时去除了长期线性趋势。

文中以Niño3.4指数[(5°S~5°N,170°W~120°W)区域平均的SST异常)]小于-1°C为标准来选取La Niña事件,考虑到较弱La Niña的影响较小,所选出的主要La Niña共7年,分别是1985年、1989年、1999年、2000年、2008年、2011年和2012年(薛峰等, 2018)。为对比分析La Niña年影响下的夏季环流与2022年的异同,因此2022年不在典型La Niña合成范围之内,此后利用t检验方法来检验合成结果的信度。

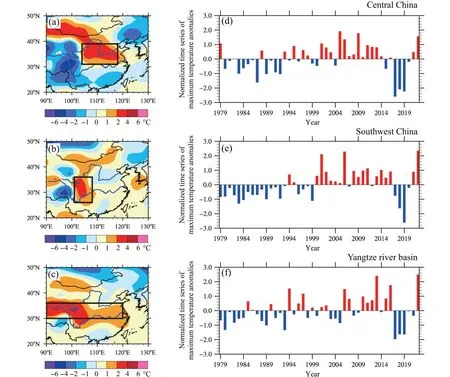

3 2022年夏季高温异常特征

2022年夏季,中国中东部地区气温持续异常偏高,四川盆地、江淮、江汉、江南等地高温(日最高气温≥35°C)日数达30~65 d,78个站连续高温日数达35 d及以上,高温天气过程持续时间长达79 d,为1961年以来最长;有361站(占全国总站数14.9%)日最高气温达到或超过历史极值,其中重庆北碚连续2天最高气温达45°C,高温综合强度为有气象观测记录以来最高值(巢清尘等,2023; 章大全等, 2023)。中东部区域平均的极端高温频次、日最高气温平均值、高温日数等均达到1979年以来最大值(孙博等, 2023)。与此同时,夏季内高温表现出阶段性空间变化特征,6月高温区位于我国河套、华北、华中等地(图1a);7月,华北—华中地区的高温明显减弱,长江以南地区最高气温由6月的异常偏低转为总体偏高,异常高温区主要位于西南地区北部(图1b);8月,我国大部地区最高气温明显偏强,整个长江流域气温异常偏高(图1c),其中7月西南地区、8月长江流域的区域平均月最高气温均为1979年以来同期最高值,异常幅度超2.0°C(图1d-1f)。

图1 2022年夏季(a、d)6月、(b、e)7月、(c、f)8月平均最高气温距平(填色,左列)及高温区(黑框范围)标准化月平均最高气温距平历年同期变化(右列)Fig. 1 Mean maximum temperature anomalies (shadings, left panel) and standardized time series of monthly regional averaged maximum temperature anomalies in high temperature regions (black rectangle indicates the heat key region, right panel) in (a, d) Jun, (b, e) Jul, and (c, f) Aug 2022

4 2022年夏季环流异常及与La Niña影响的对比

6月欧亚中高纬地区呈“一槽一脊”环流形势,其中西侧的低压槽位于巴尔喀什湖以北呈东北—西南走向,东侧的高压脊位于鄂霍次克海上空西侧;中纬度西风带则为弱的“一脊一槽”型,巴尔喀什湖以东至我国西北地区为弱高压脊,我国东北地区为弱低压槽,中东部大部均为低压异常控制,西太副高脊线位于30°N,接近气候态平均位置,强度略偏弱(图2a)。对应于巴尔喀什湖地区上空西风带高压脊的发展,暖干气流沿高压异常向东输出,有利于形成河套—华北—华中高温区。

图2 2022年(左列)及La Niña年(右列)(a、d)6月、(b、e)7月、(c、f)8月500 hPa位势高度(黑色等值线,单位:gpm)及距平(填色)(绿、蓝、红线分别为2022年、La Niña年、气候态逐月5880 gpm等值线,打点区域超过95%信度水平检验)Fig. 2 Geopotential height at 500 hPa (black contours, units: gpm) and its anomalies (shadings) in (a, d) Jun, (b, e) Jul, and (c, f) Aug in 2022 (left panel) and La Niña years (right panel) (green, blue, and red line represents the monthly 5880 gpm contour in 2022, La Niña years, and climatology,respectively, dotted areas indicate significant above the 95% confidence level)

7月欧亚中高纬位势高度距平为“正、负、正”分布,呈“两脊一槽”型分布,乌拉尔山和鄂霍次克海上空分别存在1个高压异常,贝加尔湖地区为低压槽,阻塞特征明显。中高纬度地区自里海以东至西北太平洋上空均为正位势高度距平,伊朗高压不断东伸北抬,并与西风带高压脊在巴尔喀什湖附近合并,5880 gpm等值线位置超过80°E,较气候态平均异常偏东;而此时,西太副高迅速增强、位置偏西,西伸脊点位于115°E附近,较气候态平均偏西约10个经度,这样的西太副高形势不利于长江流域降水。在中纬度20°N~40°N,伊朗高压与西太副高位置接近,两者出现纬向扩展趋势,西太副高西进更加有力。7月环流形势整体较6月有明显调整(图2b),我国大部地区均为高压异常控制,此时造成我国西南地区高温的系统仍以大陆暖高压为主。

8月欧亚中高纬环流仍呈“两脊一槽”型,但槽脊的位置和强度均较7月有所调整,其中乌拉尔山阻塞高压位置不变但强度增强,贝加尔湖至鄂霍次克海上空西北—东南向的横槽不断发展,也致使下游的鄂霍次克海阻塞高压向东偏移、强度加强。中纬度我国上空仍为正位势高度距平,但大陆高压异常中心向东移至我国长江中下游地区;西太副高较7月继续西伸,5880 gpm等值线向西甚至达到80°E,与大陆高压连通,汇并成副热带高压带,整个长江流域均在异常强盛的暖高压控制之中,造成长江流域大范围持续高温天气(图2c)。需要注意的是,整个夏季中高纬地区总体以经向环流为主,冷空气活动相对比较活跃,但实际上夏季我国大部气温偏高,其中7月、8月高温区范围由西南地区向东不断延伸扩大,7~8月槽脊位置基本停滞在40°N以北,这与中纬度西风带气流平直,7月开始西太副高异常增强西伸,并与大陆伊朗高压打通连成副热带高压带,阻碍冷空气南下有关。

西太副高的东西摆动与南亚高压关系密切,具有“相向而行”和“相背而去”的活动特征(陶诗言和朱福康, 1964; 谭晶等, 2005),南亚高压的东脊点通常用16760 gpm特征线表示(张宇等, 2014)。6月南亚高压强度偏强,其中心位置位于伊朗高原,控制范围较气候态平均略偏大,特别是高压系统的东半部分位置偏北,脊线位于35°N附近,并具有向东扩张的趋势,16760 gpm等值线东界位置超过100°E(图3a)。7月南亚高压较6月迅速扩大、增强,16760 gpm等值线东界位置位于日本南部上空140°E左右,而该等值线的气候态东界位置不超过120°E;此时中心强度可达16880 gpm以上,异常中心位置不超过90°E,仍盘踞在伊朗高原上空(图3b)。8月南亚高压维持增强势头,16760 gpm等值线东界位置越过160°E,到达太平洋,脊线位置向北推进至40°N以北;高压异常中心东移,移至青藏高原上空,其中心强度保持在16880 gpm以上,控制着青藏高原至长江流域(图3c)。整个夏季,南亚高压始终不断增强东伸,其脊线位置偏北时,我国西南地区大部夏季降水偏少;尤其7月开始东界位置移至120°E以东、8月异常东伸,高空负涡度平流的动力强迫作用使长江流域出现强烈下沉运动,进一步有利于西太副高的加强西伸(任荣彩等, 2007)。需要注意的是,南亚高压表现出的这种与西太副高相向而行的特点,可能与2022年夏季巴基斯坦出现的极端降水有关,异常降水造成的非绝热加热加强了全球遥相关(CircumGlobal Teleconnection, CGT)在西亚地区的异常,从而促使CGT在下游东亚上空的异常高压中心与南亚高压重叠合并,进而导致南亚高压的异常加强、东伸(Tang et al., 2023)。

图3 2022年(左列)及La Niña年(右列)(a、d)6月、(b、e)7月、(c、f)8月100 hPa位势高度(黑色等值线,单位:gpm)(绿、蓝、红线分别为2022年、La Niña年、气候态逐月16760 gpm等值线)Fig. 3 Geopotential height at 100 hPa (black contours, units: gpm) in (a, d) Jun, (b, e) Jul, and (c, f) Aug in 2022 (left panel) and La Niña years (right panel) (green, blue and red line represents the monthly 16760 gpm contour in 2022, La Niña years, and climatology, respectively)

综上所述,7月是大陆高压系统与西太平洋高压系统相向而行的关键时段,大陆与海洋上空2个高压系统在80°E~120°E范围内叠加,高、低层为深厚、稳定的准正压结构,并最终打通贯穿成2022年夏季北半球的副热带高压带,这是造成我国东部地区高温异常并长时间维持的主要原因。长江中下游地处青藏高原东侧,2022年异常偏强的南亚高压使得焚风效应加强,高原下游区以暖干下沉气流为主(He et al., 2023),对应于7月影响西南地区、8月东扩覆盖至整个长江流域的异常高温天气过程。

尽管中高纬阻塞环流特征显著,但强盛的副热带高压带明显地阻滞了冷空气的南下,反映出中、高纬环流系统之间异常的配置,同样地中低纬地区的环流活动也值得关注(郝立生等, 2022)。6月,赤道地区为东风异常,西界位置可到达110°E并影响我国南海地区,日本上空及南侧为反气旋性环流异常;孟加拉湾、我国南海以及菲律宾以东大范围对流异常偏弱,区域内以下沉气流为主,此外我国西北、华北和华中地区对流偏弱也反映出大陆高压的影响(图4a)。7月赤道东风异常继续维持,日本南侧上空转为气旋性环流异常,西北太平洋存在较强反气旋性环流异常,其中心位置大致位于150°E,与图2b中副热带高压中心基本吻合;孟加拉湾-南海地区的对流仍异常偏弱,我国受下沉气流影响的范围较6月明显扩大(图4b)。8月,赤道东风异常仍然强盛,可西至100°E,我国南海地区对流有所增强,但此时西北太平洋上空为异常强大的反气旋性环流,异常中心大致位于130°E,覆盖我国中东部地区(图4c),对应于中高层连通的副热带高压带,区域内对流异常偏弱、高温少雨。整个夏季,南海及西太平洋热带地区赤道辐合带并未表现出明显增强特征,因此对其北侧西太副高的加强作用相对较小(彭京备等, 2016)。但赤道地区东风异常偏强,尤其是在7月、8月有效地支撑了西太副高南侧的偏东气流。

图4 2022年(左列)及La Niña年(右列)(a、d)6月、(b、e)7月、(c、f)8月850 hPa风场距平(矢量)及射出长波辐射(填色)(红色打点区域、蓝色矢量分别代表超过95%、90%信度水平检验)Fig. 4 Outgoing longwave radiation (shadings) and wind field anomalies at 850 hPa (vectors) in (a, d) Jun, (b, e) Jul, (c, f) Aug in 2022 (legt panel)and La Niña years (right panel) (red dotted areas and the blue vectors indicate above the 95% and the 90% confidence levels)

然而,在La Niña年,东亚地区夏季环流具有明显地对前期中东赤道太平洋冷SST异常的响应特征(薛峰等, 2018)。6月对流层中层500 hPa,热带西太平洋地区位势高度显著偏低,中纬度西北太平洋地区位势高度亦偏低,但不显著,我国东北至日本及其以东位势高度偏高,东亚沿岸位势高度距平自西南向东北呈“负、正、负”三极型分布特征,反映出东亚—太平洋遥相关型(Nitta, 1987;Huang and Wu, 1989);西太副高较气候态偏弱、偏东(图2d),南亚高压盘踞在青藏高原以西的伊朗高原,强度略偏弱(图3d)。南海和菲律宾附近对流异常加强,南海上空为异常气旋性环流,赤道太平洋地区以东风异常为主,西界位置在150°E附近(图4d)。

7月低纬西北太平洋地区位势高度异常较6月进一步降低,而中高纬东北亚地区则明显升高,一定程度上造成西太副高减弱,东退至140°E以东(图2e),南亚高压较气候态偏弱,其东界位置在110°E附近(图3e)。西太平洋暖池特别是菲律宾以东对流继续加强,受对流异常强迫作用,使6月原本位于我国南海的气旋性环流影响范围扩大,向北、向东调整,其中心位置位于西北太平洋135°E附近,赤道地区东风异常向北汇入并加强该气旋性环流异常,此时日本东侧为反气旋性环流异常,对应于中高层的遥相关波列(图4e)。

8月中层500 hPa 的环流异常分布较7月变化不大,东北亚的正位势高度异常增强;西太副高虽然保持减弱东退的态势,但其变化幅度弱于7月(图2f);南亚高压偏弱、偏西,16760 gpm线位置较7月西退约5个经度(图3f)。菲律宾东侧对流减弱,异常中心分为2个,一处位于我国台湾东侧、日本南侧,另一处位于印度尼西亚半岛,这与7月对流增强进而导致SST降低,进而抑制对流发展有关,赤道东风异常较6月、7月明显增强,向东到达130°E,中低纬风场表现出遥相关分布特征(图4f)。

总体而言,La Niña年夏季西太平洋菲律宾附近对流增强,其上空出现显著的气旋性环流异常,位势高度场明显偏低,直接影响西太副高减弱东退,东亚沿岸自南向北呈“负、正、负”分布,东亚—太平洋遥相关特征显著。这种环流背景下,有利于东亚地区夏季季节进程加快,西太平洋洋面降水偏多,中国东部大部地区降水偏少、盛夏期提前(薛峰等, 2018)。2022年6~8月,赤道地区为持续较强东风异常,一定程度上反映出前期La Niña冷SST的影响特质,但赤道外环流特征与La Niña年相比仍有较大出入:南海及菲律宾以东对流异常偏弱,因此并未出现西北太平洋气旋性环流;7月、8月中高纬稳定维持“两脊一槽”,副热带位势高度异常增强、东北亚异常降低,7月基本未出现东亚—太平洋遥相关型,8月该遥相关位相则与La Niña年相反,也因此西太副高没有表现出La Niña年的东退,反而西伸与南亚高压打通。

5 同期海面温度异常的影响

2022年夏季,尽管赤道地区一定程度上表现出前期La Niña冷SST对东亚夏季风的影响(如赤道地区加强的东风异常),但最显著的特征仍是西太副高增强、西伸,与大陆高压打通后形成北半球异常强盛的副热带高压带,和La Niña作用下西太副高减弱东退的特征相反。那么,包括2021/2022年冬季La Niña在内,是否有其他热带SST区对我国夏季高温形成产生正向贡献,将在本节继续讨论。

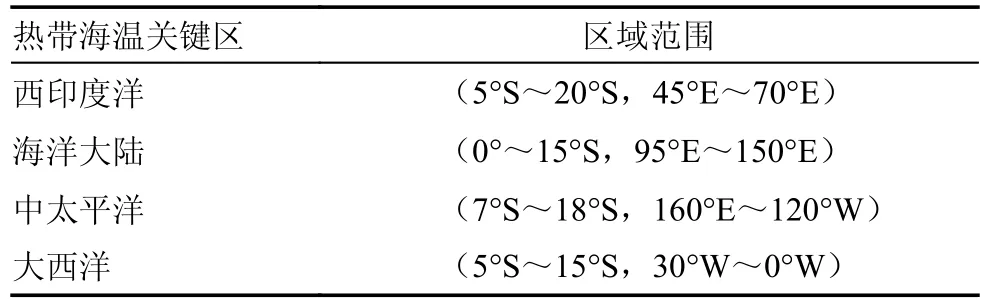

2022年夏季,赤道中东太平洋SST异常偏冷,冷中心位于日界线附近,热带西太平洋为暖SST异常,呈“西暖东冷”分布型;印度洋与太平洋交界的海洋大陆区域为显著的暖SST异常,暖异常中心主要集中在南半球印度尼西亚半岛,热带印度洋中部和西部均为冷SST异常,但其西侧冷异常更明显;热带大西洋为暖SST,但异常程度弱于前两者(图5a)。为比较上述几个热带海区的SST异常,对关键区内的SST异常做区域平均处理,从而得到各海区SST指数,关键区范围如表1所示。

表1 2022年夏季热带关键海温区范围Table 1 Key tropical ocean regions in the summer of 2022

图5 2022年夏季(a)全球海表温度距平(填色)以及(b)热带西印度洋、(c)海洋大陆区域、(d)热带中太平洋、(e)热带大西洋标准化区域平均海温距平历年同期变化(黑框区域为热带海温异常关键区)Fig. 5 (a) Global summer mean SST anomalies (shadings) in 2022 and standardized time series of regional averaged SST anomalies over (b) the western tropical Indian Ocean, (c) the Maritime Continent, (d) the central tropical Pacific Ocean, (e) the tropical Atlantic (black rectangles are the key regions of tropical ocean)

可以看到,2022年夏季热带地区SST异常表现出一定的历史独特性,热带西印度洋冷SST异常显著,为1979年以来仅次于1984年的同期第二低值(图5b);热带海洋大陆区域SST指数为1979年以来同期第三高值(图5c),而热带中太平洋SST指数为1979年以来同期最冷(图5d),热带中太平洋与海洋大陆区域之间的SST纬向梯度增大,与Tang et al.(2023)的结论基本一致;热带大西洋SST异常程度相对其他3个海区偏弱(图5e)。

为进一步分析热带不同海区SST异常对我国高温的影响,根据上述各SST指数进行历史同期排序,对照2022年夏季各海区SST冷或暖异常状态,以超过1倍标准差作为阈值选取代表年,例如2022年热带西印度洋为冷SST异常,则挑选出1979年以来5个冷SST异常年份,分别是1984年、1989年、1996年、2000年和2022年,其他海区的异常年选取方式相同,如表2所示。

表2 1979~2022年热带海面温度指数异常年Table 2 Abnormal tropical SST anomalies indices years during 1979-2022

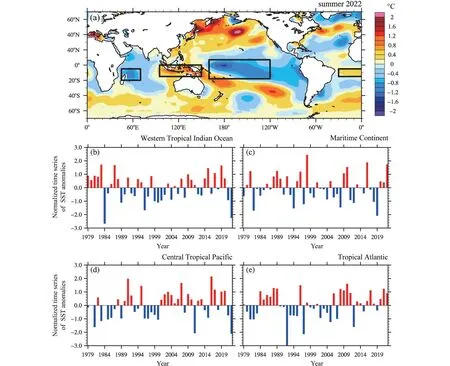

图6为根据4个SST指数异常年的夏季海温合成,可以看到热带西印度洋为冷SST异常时,热带太平洋呈显著的“西暖中东冷”,即印度洋海温偶极子(Indian Ocean Dipole, IOD)负位相多与La Niña伴随出现(李崇银和穆明权, 2001),热带大西洋为暖SST异常(图6a),整体SST异常状态与2022年夏季十分相似。热带海洋大陆区域为显著的暖异常时,热带西印度洋无异常偏冷信号,热带中太平洋、大西洋分别为冷、暖SST异常(图6b);热带中太平洋为显著的冷SST异常时,热带西印度洋和海洋大陆区域均未表现出明显的异常信号(图6c),结合图6a表明IOD独立于ENSO,但作用于ENSO(Li et al., 2003)。最后,热带大西洋暖SST多在太平洋呈“西暖中东冷”时出现(图6a、6b、6d)。

图6 夏季热带海温指数异常年海表温度距平(填色)合成(打点区域通过95%信度水平检验)Fig. 6 Composites of summer mean SST anomalies (shadings) for the tropical SST anomalies indices years (dotted areas indicate significant above the 95% confidence level)

通过逐个关键海区的SST异常合成来看,仅根据太平洋或大西洋关键海区合成的SST状态与2022年夏季均有一定差别,只有根据热带西印度洋冷SST合成时,热带地区SST状态才与2022年最相似,一定程度上反映出热带西印度洋SST的关键性。

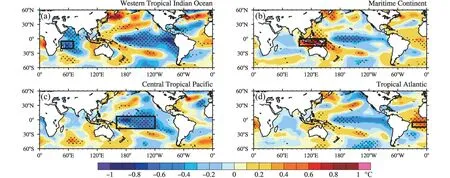

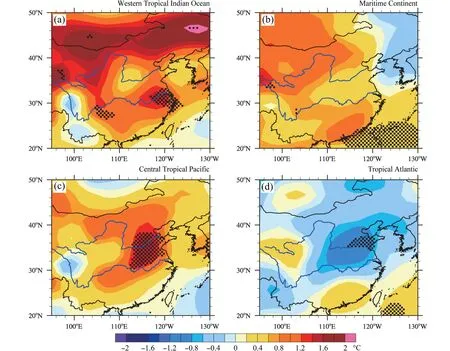

在分析热带海区SST异常配置的基础上,根据表2中4个SST指数异常年分别对夏季最高气温进行合成,以探究不同海区SST对高温异常的可能影响。夏季热带西印度洋SST异常偏冷时,我国大部地区气温以偏高为主,其中西南地区东部和长江下游地区气温异常偏高(图7a),这种大范围的异常高温及高温落区均与2022年夏季有较高的相似性(图1a-1c)。热带海洋大陆区暖海温背景下,我国大部气温明显偏高,但通过显著性检验的高温区主要位于我国台湾和南海(图7b),热带中太平洋冷海温异常同样有利于我国夏季出现高温天气,尤其有利于我国华北—华中地区气温异常偏高(图7c)。热带大西洋暖海温异常则与前3个关键区海温异常状态对我国气温的影响不同,暖海温异常有利于我国北方大部和中部地区气温偏低,其中江淮地区气温明显偏低(图7d),尽管热带大西洋并不直接有利于我国夏季同期出现高温,但相关研究指出,该地区暖SST异常可使纬向沃克环流异常翻转,造成中赤道太平洋地区出现异常下沉气流,进而通过罗斯贝波加强西太副高(Hong et al., 2014; Chang et al., 2016)。综上可以看到,同年夏季异常偏冷的热带西印度洋和中太平洋冷SST均有利于我国夏季气温异常偏高,但不同海区的SST异常可能造成高温落区出现差异,即热带西印度洋、中太平洋的冷SST异常分别有利于我国长江流域、华中地区出现高温酷暑。

图7 海温指数异常高、低年夏季最高气温距平差值(填色)合成(打点区域通过95%信度水平检验)Fig. 7 Composites of the difference of summer mean maximum temperature (shadings) in abnormal positive and negative SST anomalies indices years (dotted areas indicate significant above the 95% confidence level)

从低纬环流分析结果看,2022年夏季仅赤道地区较强东风异常反映出前期La Niña的影响特质,但赤道外环流特征与La Niña年有较大出入,这是否意味着2022年夏季我国高温与La Niña无关呢?Tang et al.(2023)研究指出2022年夏季低层西太副高并非传统典型的第一模态,即依赖暖印度洋和冷西太平洋暖池海气正反馈维持的模态(Wang et al., 2000; Xie et al., 2009),而是由夏季同期赤道太平洋冷海温强迫加强的西太副高第二模态(Chung et al., 2011; Tang et al., 2022);另外,同期热带西、中太平洋较大的纬向海温梯度使赤道中太平洋出现异常下沉气流,对流受到抑制,通过激发罗斯贝波促使西太副高加强、西伸。数值模拟的也证实了夏季赤道中太平洋冷海温异常有利于西太副高的加强发展(Wang et al., 2013)。而赤道地区异常加强的东风异常则可能是偏冷的赤道中太平洋和西印度洋共同导致的结果,李崇银和穆明权(2001)的研究指出,热带印度洋“西冷东暖”的IOD负位相多与中太平洋冷海温异常相伴出现,它们之间联系纽带是赤道地区的纬向沃克环流,IOD影响着青藏高原上空反气旋和西太副高,负位相使得南亚高压加强、西太副高偏强。

6 结论和讨论

2022年夏季我国中东部经历了历史罕见的极端高温天气过程,季节内气温持续异常偏高,具有强度强、范围广、持续时间长等特点。本文分析了高温环流异常特征以及其与前期、同期热带海温之间的关系,得出以下几点认识:

(1)2022年夏季我国中东部气温异常偏高,但季节内高温落区具有明显的空间差异,其中6月高温区主要位于华中地区,7月转为西南地区,8月则由西南向东影响整个长江流域。

(2)西太副高和南亚高压的异常加强是导致2022年高温酷暑最重要、最直接的原因。2022年西太副高异常偏西、偏强,与异常加强东伸的南亚高压打通,对流层高低层为深厚、稳定的准正压结构,并最终形成少见的北半球副热带高压带,一方面阻滞中高纬阻塞环流形势对冷空气的输送,另一方面导致本次高温过程长时间维持。

(3)在连续2年的较强La Niña背景下,2022年东亚地区夏季环流并未完全表现出对前期赤道中东太平洋冷海温异常的响应特质,除赤道地区为持续较强东风异常外,南海及菲律宾以东对流异常偏弱,同时东亚—太平洋遥相关型不显著,这两个特点与La Niña年东亚夏季风均有较大差别。而夏季同期的热带地区海温异常对2022年我国高温形成具有一定贡献,其中热带西印度洋和热带中太平洋的冷海温异常分别有利于我国长江流域和华中地区出现高温酷暑。

针对2022年夏季高温个例来看,尽管自2020年起赤道中东太平洋已连续2年为La Niña事件,但西太副高并没有表现出传统La Niña衰减位相中的偏弱偏东,而是与同样加强西伸的大陆高压打通贯穿,其中西太副高的强盛可能受持续La Niña影响,冷海温异常中心由冬至夏逐渐移至赤道中太平洋地区,从而强迫出异常加强的西太副高第二模态。而南亚高压的加强一方面可能与中高纬CGT波列在东亚地区加强、两个异常高压中心合并有关;另一方面可能受IOD负位相加强青藏高原上空反气旋性异常的影响,即2022年异常高温过程的形成既受低纬异常环流活动的作用,同时也反映出中、高纬环流系统的重要配置和相互影响。