中国对非援助的分配流向

——基于对非投资和经济距离的视角

2023-10-23余林徽

余林徽 李 莹 武 岩

一 引 言

目前,中国已成为世界上发展最为迅速的新兴经济体之一。随着中国经济实力的增强和非洲国家战略地位的改变,中国对非洲的援助也呈现前所未有的高增长和高弹性,占全球比重不断提高,与美国、日本等传统援助国的相对差距不断缩小,成为世界第四大对非援助国。尽管国际上一直将中国视为新晋的“援助者”,然而中国的对外援助活动实际可以追溯到20世纪50年代。朝鲜战争后,中国首次向朝鲜的重建施予援助,之后又迅速对越南战争后获得独立的相邻国家进行资助以确保其独立的国际地位,并建立了合作友好的国际关系。OECD报告显示,中国同美国的对外援助规模不相上下,但构成却大有不同。中国对外援助中,官方援助(ODA)仅占25%,而美国对外援助中官方援助的比例高达93%(1)数据来源:http://aiddata.org/china。。政治、经济、人道主义是传统西方援助国关心的主要问题(Kuziemko和Werker,2006[1];Vreeland和Dreher,2014[2])。然而,中国的历史和政治制度与西方传统援助国截然不同,加之中国政府宣称对外援助坚持互利互惠和一个中国原则,并强调援助无任何政治附加条件,这种差异使得中国对外援助的关注重点与传统援助国也必然有所不同。

在这样的背景下,中国对非援助的分配动机和实际流向是什么?由于西方传统援助国对外援助历史悠久,因而国际上与援助相关的文献大多关注欧美等发达国家的对外援助。同时,由于缺乏众多新兴捐助者(非发展援助委员会成员国)的全面援助统计信息,且中国政府对外援助和其他形式国家融资的地域与部门细目分类尚未公开,因此,对中国对外援助的系统研究相对较少。目前已有部分文献指出,中国在非洲的援助活动与经贸活动密切相关(董艳和樊此君,2016[3];刘爱兰等,2018[4];孙楚仁等,2021[5]),但多从对非援助产生的影响展开分析,对投资等经济活动如何影响中国的援助分配进行研究的文献鲜有。

鉴于此,本文采用AidData 中国对外援助数据库,选取2000—2014年中国政府在非洲53个国家实施的援助项目信息,系统地论证和探讨影响中国对非援助分配流向的主要因素。主要贡献为:(1)以往研究中国对外援助的文献大多集中于援助给援助双方带来的实际成效方面,本文着重考察影响中国对外援助项目分配的主要因素。(2)基于研究主题的特征,本文根据中国与非洲各国的贸易往来关系,构建全新的经济距离综合指标体系,测算中非间基础设施建设、农业、制造业、能源、原材料五大类别行业的经济距离,进一步分析经济距离与中国对非投资的关系,对中国对非援助的分配进行有益的探索。(3)立足于“发展理论”,从受援国发展潜力、发展风险以及发展基础三个方面剖析对非投资影响中国对非援助分配的作用渠道。

剩余内容安排如下:第二部分为文献综述与典型化事实;第三部分为数据与方法;第四部分为实证结果分析;第五部分为机制探讨与分析;最后为结论与启示。

二 文献综述与典型化事实

非洲大陆历来投资不足,援助可以帮助贫困国家摆脱贫困的恶性循环。一方面,援助可以通过为公共基础设施建设和人力资本投资筹集资金,减轻发展中国家发展中所遇到的瓶颈,而私营部门则不会进行此类投资。另一方面,投资于有形资本的外国援助将会与其他类型的资本相互竞争(Selaya和Sunesen,2012)[6]。Kimura和Todo(2010)[7]认为,提供援助可能会产生积极的示范作用,吸引同一捐助国的投资,但对其他捐助国的投资没有影响。Kilama(2016)[8]将G7国家的援助与中国援助联系在一起进行研究时发现,G7 国家倾向在中国增加援助的区域投放更多的援助。

21世纪以来,传统捐助者和国际组织的国际援助中,社会部门支出占援助项目总数的60%以上,而1970年代为30%(Frot和Santiso,2009)[9],传统捐助者对经济基础设施的忽视为中国和其他新兴捐助者在这些部门的援助开辟了道路,并有助于扩大他们在与非洲国家和其他低收入国家发展合作中的影响力。一般而言,中国倾向于援助体育馆、水坝、铁路或公共建筑等基础设施项目,仅有少数西方捐助者继续为这类项目提供资金(Hackenesch,2009)[10],这为中国提供了竞争优势。但目前对国际援助分配流向的研究并未达成共识,关于中国对外援助的分配流向仍甚是模糊。

西方主流新闻媒体谴责中国政府将对外援助作为对发展中国家进行经济掠夺的工具,认为中国的对外援助主要流向那些能够确保其获取自然资源并进行海外市场扩张的国家,从而为中国企业创造更多的商业机会(Naím,2007)[11]。部分文献认为中国在对外援助中扮演“流氓商人”的角色并在不断弱化非洲国家的政权,中国的援助政策不符合传统援助委员会制定的标准和规范 (Manning,2006[12];Naím,2007[11];Chileshe,2010[13])。Strange et al. (2017)[14]发现中国官方发展援助的分配主要是由外交政策考虑驱动的,而经济利益则更好地解释了中国官方融资优惠形式的分配。此外,随着中国在国际体系中经济影响力的不断提高,其更有能力利用经济实力实现战略和外交目标(Bhuvan et al.,2016)[15]。然而,一些研究对国际上关于中国对外援助的谴责也持有质疑态度。Dreher et al. (2011)[16]的最新证据证明了新老援助者表现相似,没有理由指责中国等新兴捐助者利用对外援助来获得经济利益,中国的援助策略并非“醉翁不在酒”。由此可见,国际上关于中国对外援助的动机争论不停,且尚未达成一致意见。尽管那些夸张甚至带有刻意“抹黑”性质的说法是不合理的(Dreher 和 Fuchs,2015)[17],但如何表征新兴的中国发展合作模式仍然是一项艰巨的任务。

通过梳理可以发现,国际上抨击中国对外援助各种动机的文献不绝于耳,此前因为缺乏有力的数据和证据而无力反驳。本文试图从经济视角考察中国对非援助的分配动机与流向,以期正面回应国际上诸多关于中国对外援助动机的说法,为促进国家区域协调发展,助力国内国际双循环提供有益参考。

三 数据与方法

(一)数据说明

本文关于中国对非援助的数据来源于AidData数据库,该数据库使用“Geocode Methodology”的方法,搜集了2000—2014年间中国政府对非洲53个国家实施的援助项目信息,包括援助对象、金额和援助具体措施。为了考察中国对非援助的实际分配流向,本文构建的基础模型如下:

aidi, t=β0+β1ofdii, t-1+β2ecodistancei, t-1+β3(ofdi×ecodistance)i, t-1+β4controli, t-1+εi, t

(1)

1.被解释变量

AidData实际上只追踪了援助项目的承诺数据,而援助项目实际支出并未给出,所以无法判断援助项目承诺金额和落实金额之间的差距。Berthelemy(2006)[18]使用的是援助承诺数据,他认为援助承诺通常先于援助实际支出,因此一定程度上可以克服内生性问题。本文遵循这一思路,通过滞后解释变量并使用援助承诺作为被解释变量来克服内生性问题。对非援助的项目数量可以反映中国对非援助决策的倾斜情况,对于一些大型工程类的经济援助项目,其援助金额与社会发展类援助项目而言差距较大,使用援助金额作为被解释变量容易忽略不同类型援助项目的分配流向。因此,本文主要选用援助项目的总承诺项目数量(aid)作为援助绩效的代理变量。同时注意到,只研究中国选择进行援助的国家和地区的影响因素可能会存在样本选择偏差,援助项目多寡和是否进行援助实际上不能一并而论,为使结果更为稳健,在后文中将对非援助二元虚拟变量(aiddummy)作为被解释变量纳入考察框架。

2.解释变量

国际上关于中国对外援助存在不同声音,分析影响对外援助分配流向的相关因素(Broich,2017[19];Dreher et al.,2018[20];Marlène和Jacky,2020[21]),得到本文的关键解释变量为:经济距离(ecodistance)、对非直接投资存量(ofdi)。

经济距离(ecodistance)表明两国之间经贸距离的远近。大量文献表明中国的对外援助与贸易存在密切联系,投资、贸易、援助之间呈现相辅相成的关系模式(顾振华和高翔,2019[22];刘爱兰等,2018[4];米银霞和余壮雄,2019[23])。一般而言,两国之间的贸易往来越密切,越会拉近两国经济距离。然而仅用贸易来衡量两国间的经济密切程度并不全面,因此,为了测算国家间的经济距离,本文构建基于援助双方产业间贸易互补程度的经济距离指标。首先需要说明的是贸易互补指数的测算方法。借鉴Drysdale(1969)[24]测量贸易互补性的方法,两国贸易互补指数(CI)计算方法如下:

(2)

(3)

(4)

其中,i、j分别为国家i和j,本文中i表示中国,后文用c表示。Xki表示i国k商品出口额,Xi为i国的总出口额;Mkj表示j国k商品进口额,Mj为j国的总进口额;Xkw为世界k商品总出口额,Xw为世界总出口额;Mkw为世界k商品总进口额,Mw为世界总进口额。RCAx,i,k和RCAm,j,k分别表示k商品在i国的出口比较优势和j国的进口比较优势。CIi,j表示i、j两国的贸易互补程度,CIki,j表示i、j两国k商品的贸易互补程度。CIi,j越大表明两国之间的贸易互补性越强。

当然,经济距离的测算不仅取决于两国间的贸易互补程度,还和地理距离、贸易成本等诸多因素息息相关。比如,运输成本的变化会改变两国的贸易和投资决策,两国的语言距离、是否存在接壤等都在一定程度上影响两国经济距离。本文参考邸玉娜和由林青(2018)[25]将石油价格引入到贸易成本中的做法,以及Arvis et al.(2016)[26]测算贸易成本的理论模型,构建经济距离指标如下:

(5)

(6)

其中,tradecost的数据来自ESCAP数据库,测算过程中考虑了地理距离、进入成本、语言、殖民关系、是否存在接壤等诸多因素,因此在构建经济距离指标时不再加入同类变量(2)贸易成本数据来自ESCAP世界银行数据库。数据提供者Arvis et al.(2016)[26]选取殖民地、共同边界、共同语言距离、入境成本、人均GDP、内陆虚拟变量、物流绩效指数等诸多指标构建国家间贸易成本评估体系。。同时,考虑到石油价格是衡量运输成本的一个重要因素,因此,选取代表美洲原油价格的WIT石油价格和代表欧洲原油价格的Brent石油价格的平均值oilprice来衡量国际运输成本。ofdi代表当年中国对该国的直接投资存量金额,之所以选取OFDI存量而没有选取OFDI流量,是考虑投资存在连续性且投资存量更能体现对外投资的规模。

其他控制变量包括:(1)台湾问题立场(taiwan),表示一个国家在台湾问题上的立场,如果该国或地区与台湾建立“外交”关系,则该指标为1,否则为0,数据参考Brautigam(2011)[27]的研究;(2)联合国安全理事会成员国(unsc),表示该国是否是联合国安全理事会的临时成员,当一个国家为联合国安全理事会的临时成员时,该指标为1,否则为0,数据参考Dreher et al.(2009)[28]更新版本数据;(3)联合国投票与中国一致性(pctagreechina),表示在联合国大会上与中国在所有选票上的投票一致性,理论上该指标越大,在政治上的立场与中国越接近,数据参考Bailey et al.(2016)[29]版本数据;(4)矿产资源(minerals),表示中国从受援国进口矿产资源额与当年中国从世界进口矿产总额的比值,数据来自WITS数据库;(5)人口数量(population),它既能代表当地的市场规模,一定程度上也能代表当地的劳动力数量,数据来自WDI数据库;(6)自然灾害(affected),表示受援国当年受自然灾害影响的人数,用来衡量自然灾害的严重程度,数据来自全球紧急灾难数据库(Emergency Events Database. EM-DAT);(7)法律规则(rlr),表示公众对社会规则的信任和遵守程度,该指标分数越高,表明该地区的法治水平越高,制度环境越好,数据来自世界银行WGI数据库;(8)人均GDP(gdp_pc),代表受援国的经济发展水平,数据来自世界银行;(9)其他援助国对非洲的援助(aid_dac),代表发展援助委员会成员国对非洲的援助金额,数据来自世界银行。

考虑到中国政府在做出对非援助决策时往往是参考上一年的数据,同时贸易变量要滞后一年才能克服贸易与援助之间的反向因果关系潜力(Hoeffler和Outram,2011)[30],因此将本模型中的所有解释变量做滞后一期处理,但自然灾害一般具有即时性,故此变量仍然使用当年数据。其次,为减少因为数据统计口径不同带来的不准确性,对统计数据较大的数值取自然对数。同时也将样本中所有用现价美元衡量的变量统一利用折算因子换算成2014年美元不变价。主要变量描述性统计见表1(3)为了更直观地展示各解释变量对被解释变量的影响权重,本文同时计算了变量之间的beta系数,限于篇幅,文中未列示,感兴趣的读者可向作者索取。。

四 实证结果分析

(一)基准回归分析

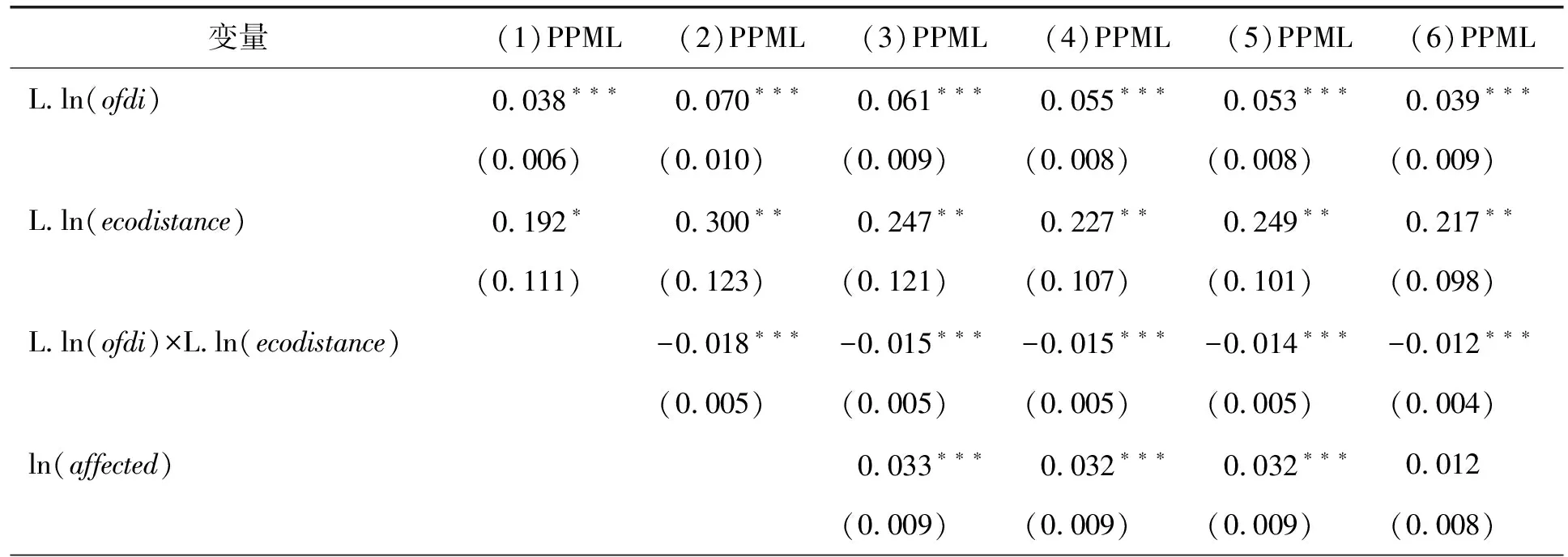

由于非洲国家的样本数据存在大量零值,为了得到更为稳健的回归结果,本部分将使用伪极大似然法(PPML)来估计,基准回归结果见表2(4)Santos和Tenreyro(2006)[32]的研究表明,当样本数据中存在大量零观测值和存在异方差性时,PPML优于传统的OLS和Tobit方法。Dreher et al.(2019)[31]指出,使用PPML回归模型能更为准确地衡量各种因素对中国对外援助决策的影响。。列(1)—列(6)为逐步加入关键解释变量和控制变量的回归结果,被解释变量为中国历年对非援助的项目数量。需要指出的是,本文在基准回归中参照Dreher et al.(2019)[31]的做法并未控制时间固定效应和地区固定效应。由于探究的是中国对非援助的分配流向,因此需要对受援国之间不同属性加以区分。政治制度、殖民史、官方语言等多重因素都可能会影响中国对其援助的分配,而控制地区固定效应容易将受援国之间的特质差异忽略。因此,为探寻中国对非援助的动机和流向,只控制了国家特定时间趋势项,以期获得更准确的结果。

表2 基准回归结果

从表2列(1)—列(6)可以看出,对外直接投资(ofdi)的系数显著为正,这表明中国的援助往往会根据中国前期与受援国之间的投资情况进行分配。以列(6)结果为基准进行分析,受援国前期来自中国的ofdi每上升1%,则该地区能够获得来自中国的援助项目上升3.9%。经济距离(ecodistance)的系数同样显著为正,这意味着受援国与中国的经济距离越大,即两国的贸易成本越高,贸易互补性越小,该地区能够获得的来自中国的援助项目反而越多。对外直接投资和经济距离交叉项(ofdi×ecodistance)的系数显著为负,表明随着经济距离的不断变大,对外直接投资对中国援助分配的吸引作用在不断变小。

上述回归结果表明,一方面,中国立足长远照顾了经济距离较远的远亲关系,这种“舍近求远”的援助范式与中国式“工业强国”脱贫发展理念同源,体现了援助的帮扶本质。因此,国际上一些关于中国通过对落后国家进行援助以此攫取经济利益的说法显然缺乏充足证据。另一方面,中国的援助兼顾当前利益,在根据实际投资情况进行援助分配的同时考虑了本国投资收益情况,通过对经济距离较近且投资密切的国家进行援助强化了中非之间经济距离较近的近邻关系,有助于实现中非双方合作共赢。此外,台湾问题立场(taiwan)的系数显著为负,表明中国在对非援助过程中也始终坚持一个中国原则,与中国在对外援助时宣称的各项原则基本一致。其他国家对非洲的援助(aiddac)也会显著促进中国对该国家或地区的援助,这与已有研究结果基本吻合。

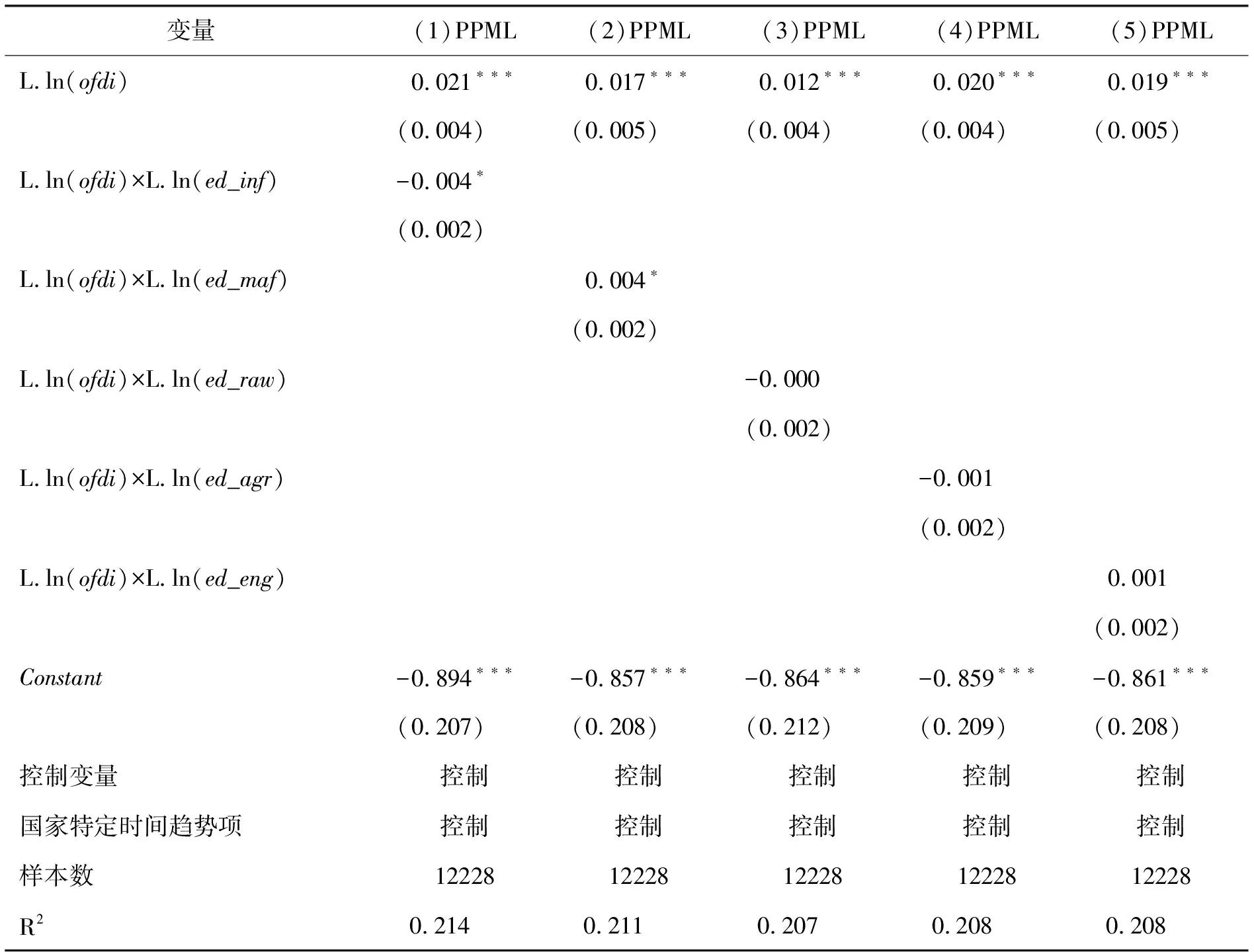

为了进一步分析经济距离对中国对非援助决策的影响,本文对中国与非洲各国间的经济距离进行了不同行业类型的划分。根据WITS中给出的15个行业,主要分5大类别重新测算中国与非洲各国之间的经济距离:(1)基础设施建设类行业(ed_inf),主要包括交通运输等行业;(2)制造类行业(ed_maf),主要包括纺织、鞋靴、机械和电气等行业;(3)原材料行业(ed_raw),主要包括化工原料、塑料、橡胶、石料、木材等行业;(4)农业类行业(ed_agr),主要包括蔬果、畜牧、皮草等行业;(5)能源类行业(ed_eng),主要包括矿产、金属、燃料等行业。表3分析了不同行业类别经济距离对中国对非援助决策的影响,其中被解释变量为中国对非援助项目数量。列(1)ed_inf的系数显著为负,表明中国与受援国之间基础设施建设部门的互补性越高,贸易成本越低,则这些地区相对能够获得更多的来自中国的援助。对非洲的基础设施建设主要依赖于国内出口,由于需要大量钢铁建材以及大型基建设备,运输成本较高,对受援国和中国之间的地理距离、运输成本都有着较高的要求,因此只有选择经济距离较近的地区进行援助才能使援助更加高效。列(2)ed_maf的系数显著为正,表明中国与受援国之间制造部门间的经济距离越大,获得的来自中国的援助项目越多,进一步论证了前文分析,即中国“舍近求远”的对外直接投资主要是帮助当地发展,而这种以对外直接投资为主要形式的经济援助带有更强烈的“授之以渔”色彩。通过观察列(3)—列(5)发现,原材料类行业(ed_raw)、农业类行业(ed_agr)以及能源类行业(ed_eng)的系数均不显著,表明非洲国家与中国之间的能源、原材料和农业经济距离并不会影响中国对非援助项目的分配,这与以往刻意抹黑中国对非援助是为了获得原材料和自然资源的说法并不一致,也进一步论证了上文得出的结论,即中国对非援助并非自私自利,而是通过对外直接投资的互利方式,对非洲受援国进行基础设施建设以帮助受援国的恢复与发展。

表3 不同行业经济距离的回归结果

(二)稳健性检验与分析

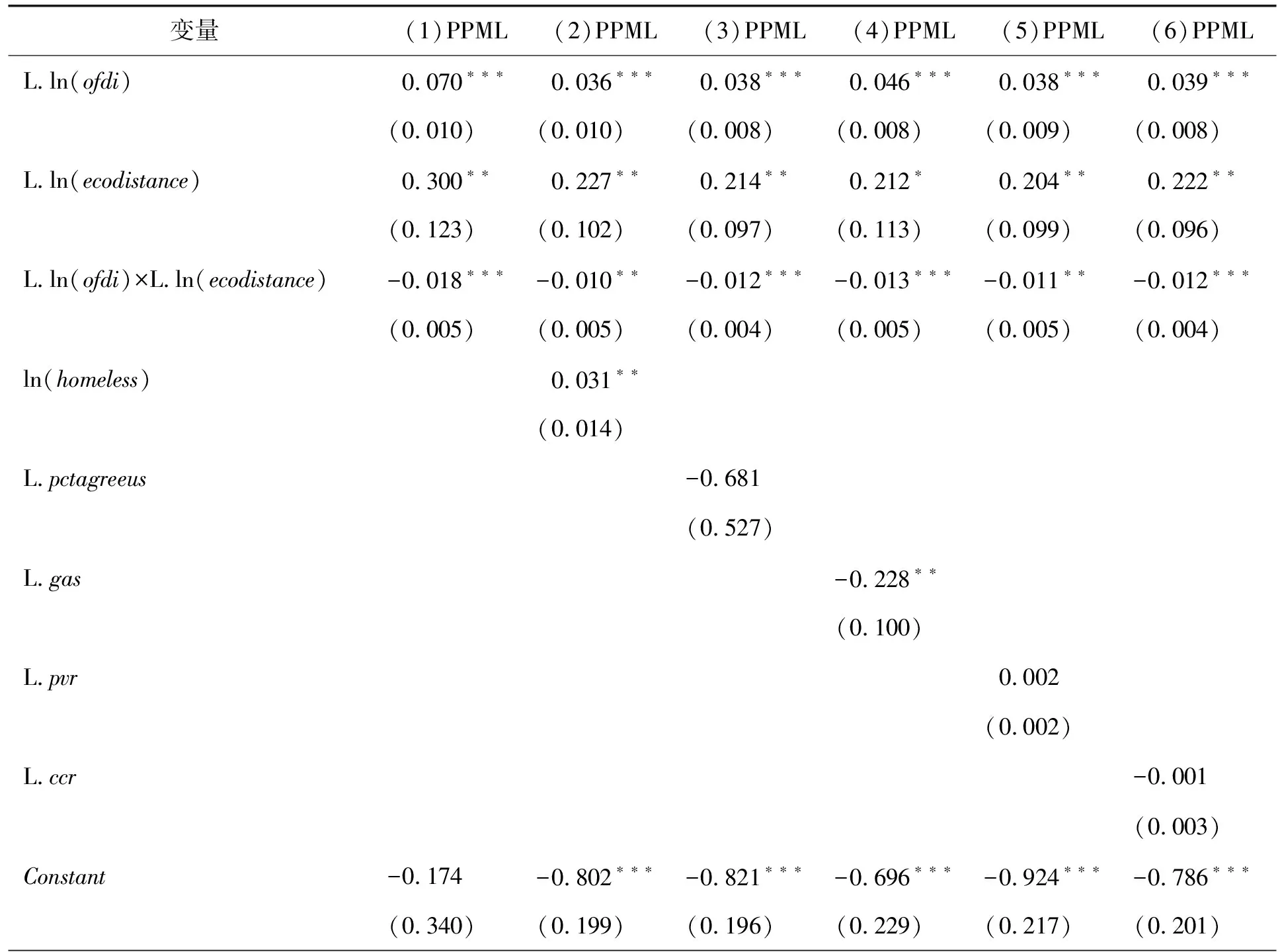

1.遗漏重要变量问题。实际上,影响中国对外援助决策的因素众多,如果将它们全部一起引入可能会影响对相对均匀的受援国群体某些特征的关注,并且过多变量通常彼此共线,部分国家的数据也存在严重缺乏现象,因此无法将所有因素纳入考察框架,而是选取具有代表性的控制变量以尽可能减少遗漏变量的问题,以此更加专注于经济方面的援助动机。为了避免选取代理变量的主观性而导致结果有偏,本部分进一步进行检验与探索。

(1)自然灾害。选取自然灾害中无家可归人数(homeless)作为灾害严重程度的代理变量,替换自然灾害中总受灾人数(affected)变量。表4列(2)结果表明自然灾害程度与中国对非援助之间存在显著的正相关关系。(2)政治动机。表4列(3)选取pctagreeus作为政治动机变量,该变量表示联合国大会上与美国在所有选票上的投票一致性,理论上该指标越大,在政治立场上与美国越接近,结果表明其并不显著。(3)自然资源。在表4列(4),参考现有研究的做法(Broich,2017[19];Dreher et al.,2019[31]),选取天然气储备(gas)作为非洲自然资源存量的代理变量进行分析,gas代表一个国家的天然气资源禀赋,由天然气租金占国内生产总值的百分比计算得到,其中天然气租金是以世界价格计算的天然气生产价值与生产总成本之间的差额,数据来自世界银行WGI数据库。结果表明天然气储存量和中国对非援助之间存在显著的负相关关系,这意味着中国的援助往往流向那些天然气资源匮乏的国家和地区,非洲国家的自然资源储备并不是中国对非援助的重要考虑因素。(4)制度环境。已有大量文献研究了制度环境与援助之间的关系(Broich,2017[19];王孝松和田思远,2019[33])。表4列(5)和列(6)依次控制了代表制度环境的政府腐败程度(ccr)和社会稳定程度(pvr)代理变量。ccr反映一个国家或地区对腐败的控制,衡量了人们对公共权力在多大程度上是为私利而行使的看法,包括小腐败和大腐败,以及精英和私人利益对国家的“俘虏”,指数越高表明地区腐败治理水平越高,则腐败程度越低;pvr为社会稳定指标,衡量了政治稳定和包括恐怖主义的可能性在内的出于政治动机的暴力等因素,该指数得分越高,则社会越稳定,数据来自WGI数据库,结果同样不显著。

表4 稳健性检验1:扩展基准模型

观察表4可以发现,无论如何调整各种援助动机的代理变量,关键变量ofdi×ecodistance的系数依旧显著为负,经济距离ecodistance的系数和ofdi的系数与表2基准回归保持一致,进一步说明本文结果的稳健性,也尽可能减少了因为遗漏重要变量而产生的偏差。

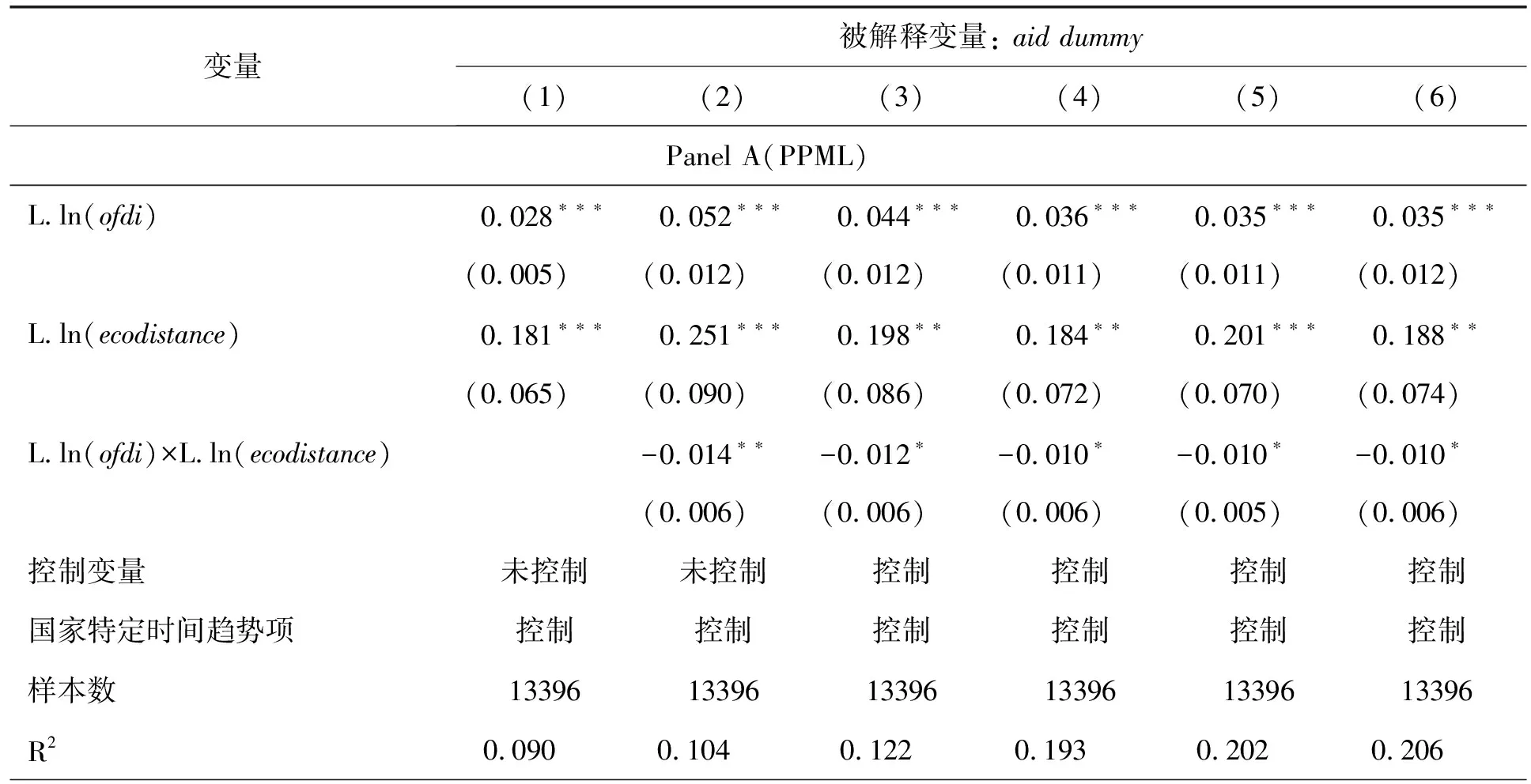

2.中国对非援助变量的稳健性检验。受援国是否能够得到来自中国的援助和得到中国援助项目的多少的影响因素可能并不相同,选取中国对非洲援助的项目数量作为被解释变量,是否会因忽视那些未能获得中国援助项目的国家和地区的一些特征而导致回归结果有所偏差?因此,本部分选取是否能够获得来自中国的援助项目二元虚拟变量(aiddummy)衡量中国对非援助,当年该地区获得来自中国的援助项目数量大于等于1时,则该变量为1,否则为0。结果如表5 Panel A所示,在更换被解释变量的代理变量后,关键变量ofdi×ecodistance的系数依然显著为负,与基准回归结果基本保持一致,进一步说明中国对非援助代理变量的合理性。为验证本文模型的稳健性,更换估计方法和关键变量,选择Logit估计方法进行回归分析。结果如表5 Panel B所示,关键变量系数符号与表5 Panel A和表2基准回归结果保持一致,降低了因模型设定和估计方法选取主观性而导致分析结果出现偏差的可能性,从而进一步论证结论的合理性。

表5 稳健性检验2:替换关键变量与估计方法

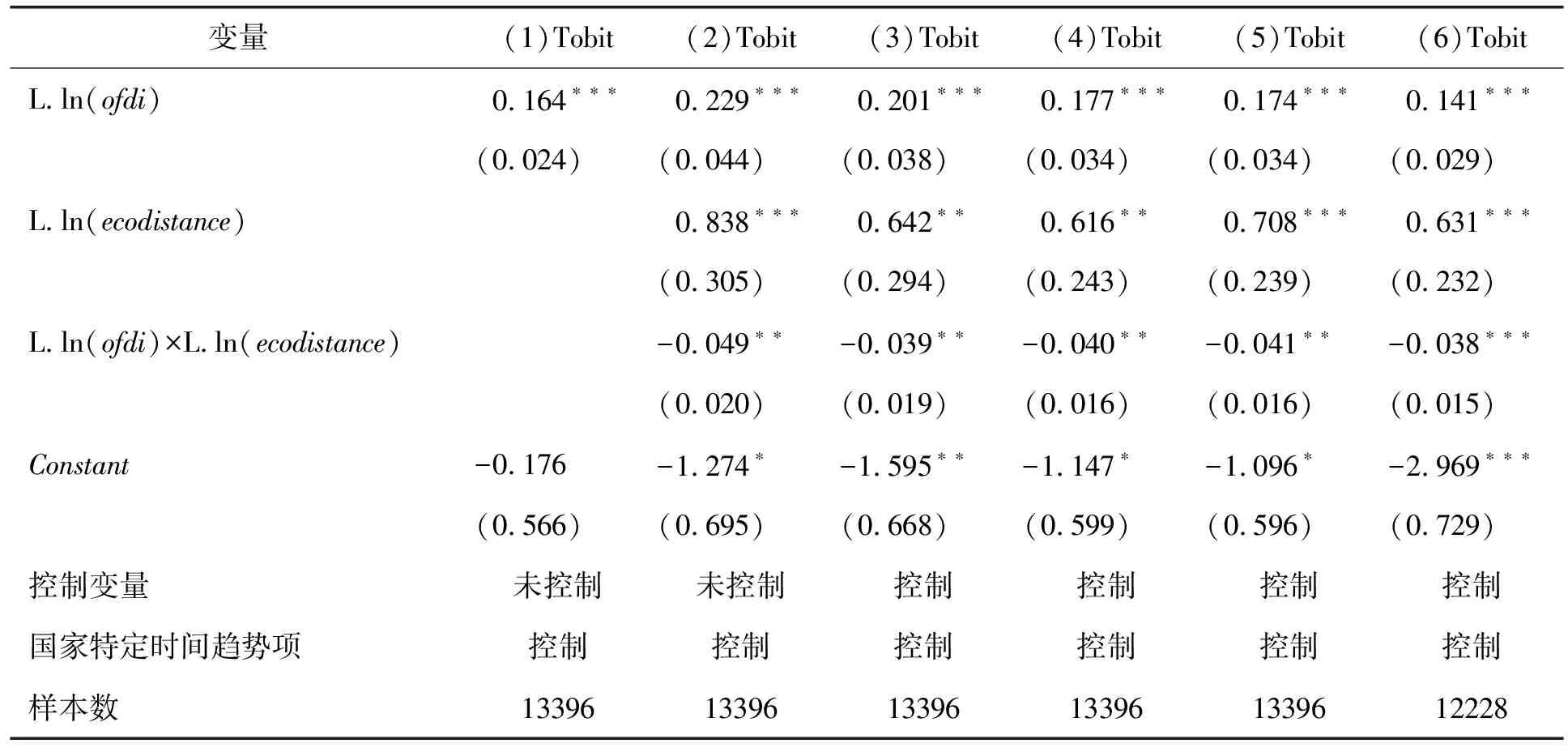

3.估计方法稳健性检验。Santos和Tenreyro(2006)[32]、Dreher et al.(2019)[31]对何时使用PPML回归模型进行了大量的合理性阐述,此处不再赘述。为了进一步论证本文回归结果的稳健性,参考Marlène和Jacky(2018)[21]的方法,使用Tobit方法进行回归,结果见表6。研究结果表明,即使更换了估计方法,回归结果也与表2基本保持一致,进一步论证了本文结论。

表6 稳健性检验3:更换估计方法

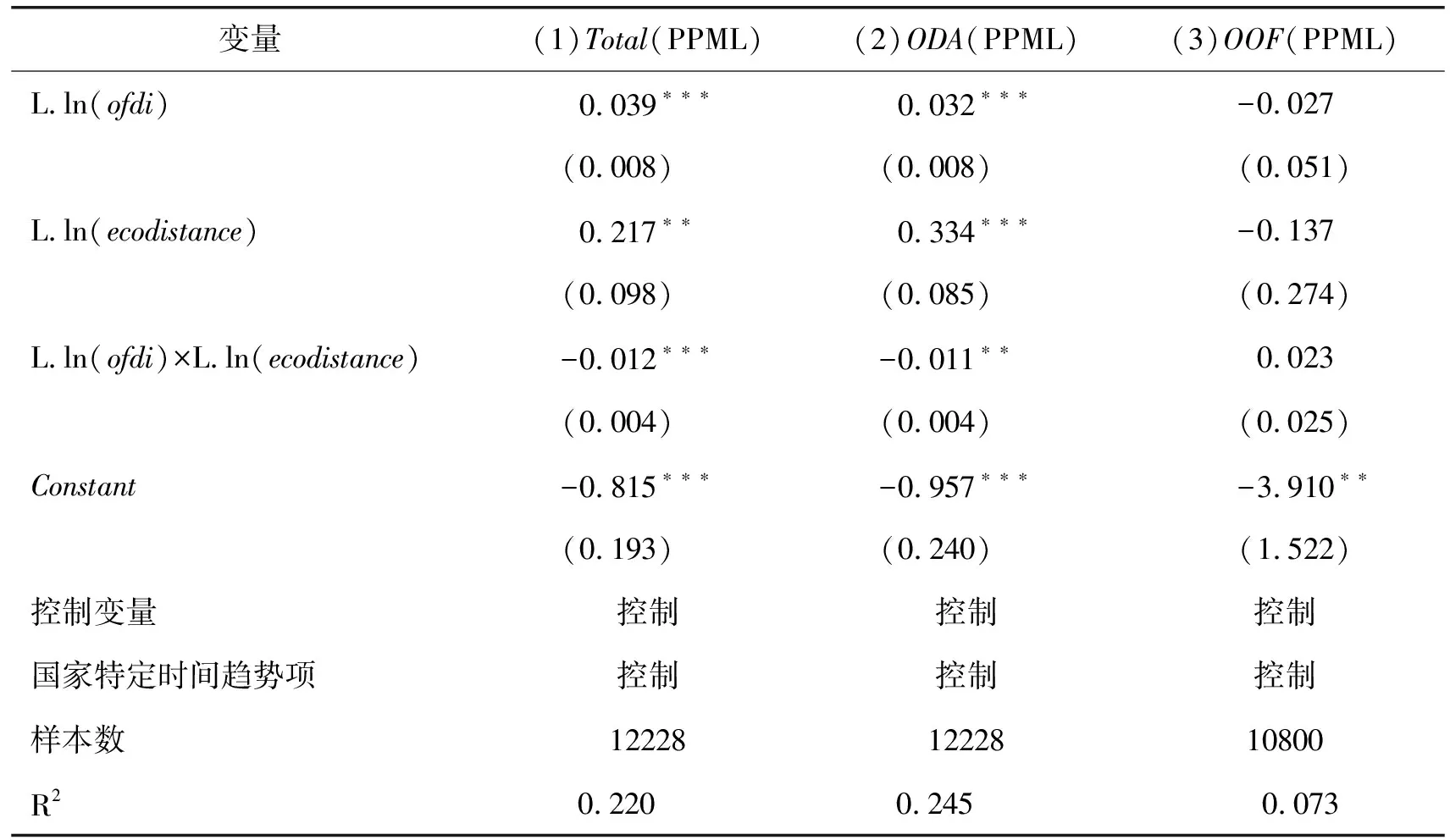

4.区分不同类型援助的稳健性检验。受不同类型对外援助特点的影响,不同类型援助的待估参数可能完全不同。为了进一步分析这些异质性,本文首先按照经合组织发展援助委员会的标准,将对非援助中的官方援助(ODA)与其他官方援助(OOF)区分开来。官方援助(ODA)包括:(1)由官方机构向发展中国家和多边机构提供的交易;(2)主要目的是促进经济发展和提高福利;(3)减让性的交易,即它们有至少25%的赠款要素。其他官方援助(OOF)也由政府机构提供资金,但不符合官方援助的条件,因为这些资金主要不是用于受援国的发展,或者不够优惠。本部分对不同类型对非援助的分配流向加以研究,结果见表7。列(2)官方援助中,关键变量ofdi×ecodistance的系数显著为负,而列(3)其他官方援助中,关键变量ofdi×ecodistance的系数不显著,这与预期相一致,由于官方援助的主要目的是促进经济发展和提高福利,且由官方机构进行资助,因此其援助的特质更加显著。

表7 稳健性检验4:区分不同类型援助

5.区分不同援助目的和方式的稳健性检验。根据AidData对援助目的的分类,将样本按照援助目的划分为发展目的(Development)和其他目的(Others)两类。其中,根据AidData的定义,发展目的(Development)的援助是指援助国提供的不以追求经济利益、旨在促进受援国长期经济发展和提高福利水平的援助,其他目的(Others)的援助主要包括商业目的援助(Commercial)、特定目的援助(Representational)以及混合目的援助(Mixed),由于各类别在中国对非援助项目中所占比例甚小,因此并未对其进行细分而是划归到一个大类中,结果见表8列(2)和列(3)。为方便对比,将基准回归结果置于表8列(1)。结果表明,以发展为目的的对非援助项目主要流向那些投资项目较少的国家和地区,而其他援助目的的对非援助并不关注经济距离和在受援国前期的投资项目分布状况。本文还按照不同援助方式对援助项目进行了划分。古语云“授人以鱼,不如授之以渔”,想要帮助发展中国家摆脱困境,相较于直接给予经济往来的援助,技术援助等方法上的援助能够对发展中国家产生更强大的发展动力。因此,按照援助的影响,根据AidData对援助方式的划分,将债务免除、债务重新安排、拨款、贷款(不包括债务重新安排)等援助方式划归为直接援助(Direct),将出口信贷、免费技术援助、在捐助国的奖学金/培训等援助方式划归为间接援助(Indirect),结果见表8列(4)和列(5)。可以发现,直接援助方式下ofdi的系数更加显著,而间接援助方式则不明显,这表明技术、培训和教育为主的援助项目分配对ofdi的考量并不多。

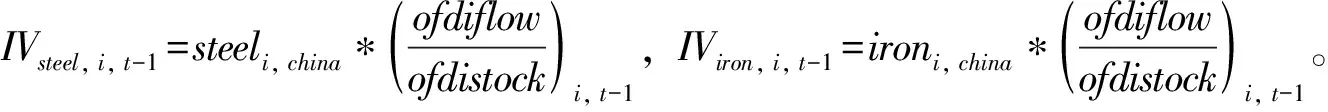

ofdii, t=β0+β1IVi, t-1+β2ecodistancei, t-1+β3(IV×ecodistance)i, t-1+β4controli, t-1+εi, t

(8)

模型(8)的回归结果见表9。根据Stock-Yogo弱工具变量检验,检验统计量均大于10%水平下所对应的maximal IV size值(7.03),拒绝了弱工具变量的原假设。上述结果表明,使用工具变量后的结果与基准回归中的结果基本保持一致,从而进一步论证了本文结果的稳健性。

表9 稳健性检验6:内生性处理2SLS

五 “发展理论”机制探讨与分析

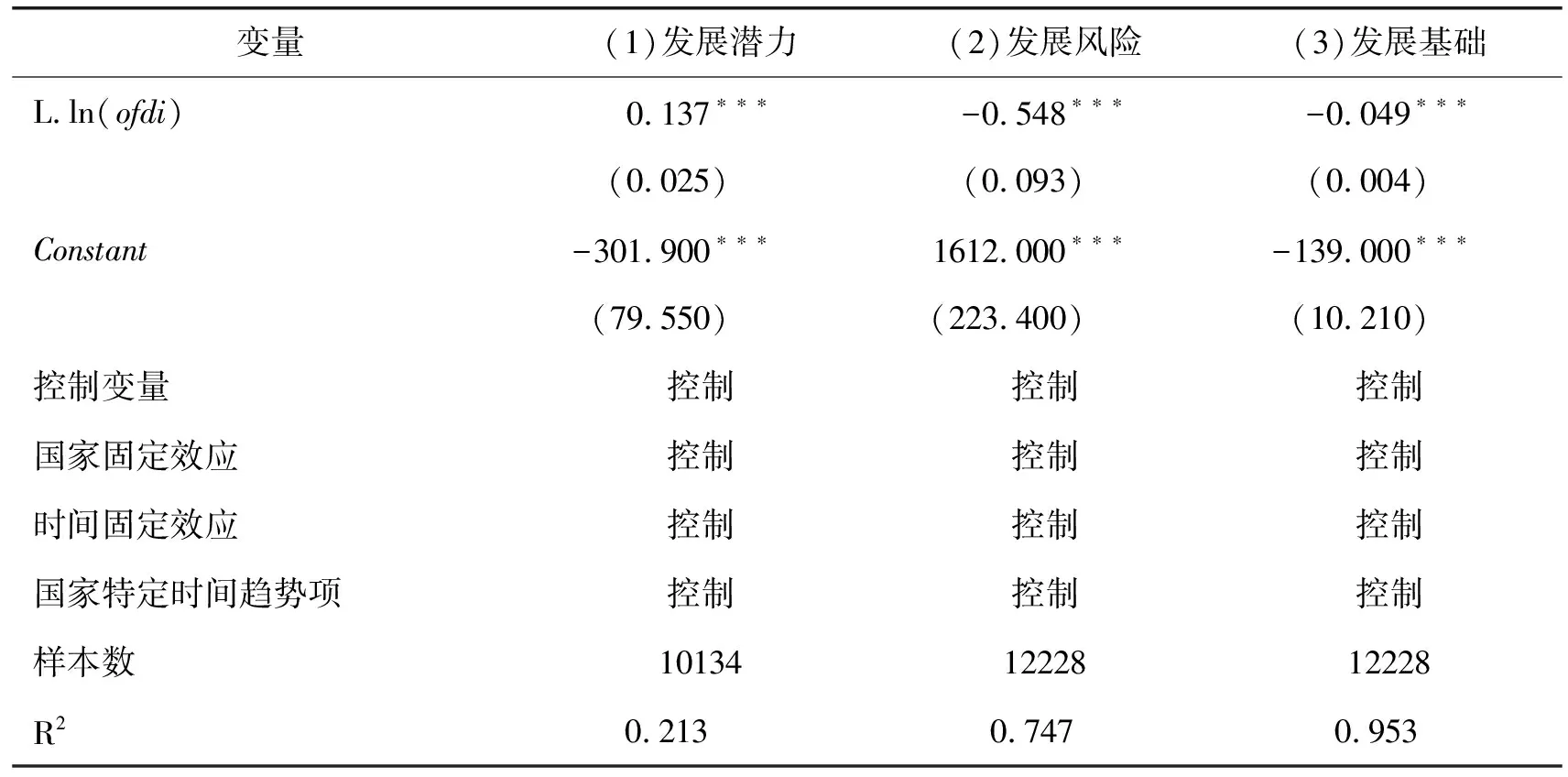

研究中国对非援助的分配流向发现,对非投资尤其是制造业方面的项目会显著地影响中国对非洲国家的援助策略。根据国际政治经济学的援助发展理论,产业结构是援助国发展经验策略的综合体现(王钊,2020)[34],中国对非援助的部门分配恰恰反映了中国实现跨越式发展的理念。在推动非洲国家减贫发展的道路上,援助国会在援助中投射自我认知最为成功的发展经验,提供自我认知最好的发展资源。中国政府一直强调工业强国,“要想富,先修路”一度成为口口相传的脱贫致富口号,因此,交通基础设施方面的投资成为中国对非援助的部门分配重心具有必然性。那么,援助能带来的实际增长与减贫可能性则成为驱动中国对非援助理性选择需要考虑的重要环节。因此,中国援助策略的规范选择和理性驱动双重属性使援助本身更容易脱离“道德绑架”式的束缚,回归更加关注援助实际转化效能的理性选择。徐丽鹤等(2020)[35]的研究表明,“经济相近性”会影响中国的对外援助。水利工程等类型援助项目建设周期比较长,雇用了大量当地劳动力,而这些劳动力可以模仿学习中国工程项目的建设过程以及中国工人的一些工作技能等,进而使项目建设完成后可顺利交由当地管理。换言之,援助方与受援方的经济发展水平越接近,援助对当地溢出效应越显著,越有利于提高当地技术水平。因此,本文选取中非国家的技术差距作为发展潜力指标,用非洲各国工业年增长率与中国工业年增长率的差值进行衡量。Horn et al.(2019)[36]的研究表明,中国的对外援助,尤其是优惠贷款的部分基本是由企业所承接,对于风险较高的受援国,中国的政策性银行不会将任何资金打入对方的政府控制账户,而是直接将资金支付给中国在该地的承建企业,这就使得海外承建企业成为获得优惠资助闭圆中的必要一环。因此,本部分选用负债率来衡量受援国的发展风险。已有研究表明社会越稳定越能够获得援助,因此,本部分还选取国家脆弱指数衡量一个国家的发展基础,该指数越高表明该国家或地区社会越不稳定。

本部分将尝试在国际政治经济学的援助发展理论框架下,将援助动因规范和理性选择相统一,从发展潜力、发展风险和发展基础三个方面构建机制变量来检验对非投资对提高援助实际转化效能,从而推进中国对非援助理性选择的作用机理。考虑到一个国家或地区的发展条件也会对吸引投资产生反向影响,主要通过对ofdi变量滞后一期来减轻这种影响。表10展示了上述可能存在的作用机制回归结果,即对非投资分别对发展潜力、发展风险和发展基础等机制变量的影响。列(1)结果表明,对非投资能够显著影响中国与受援国之间的技术差距,从而激发受援国的发展潜力,提高援助的实际转化效能,援助国与受援国之间适度的技术差距是实现援助技术溢出的有效保障,进而提高获得更多中国援助的可能性。列(2)结果表明,对非投资能够显著影响受援国的抗风险能力,即改善受援国的负债状况,降低受援国的发展风险。连续召开的中非合作论坛不断强调重视中国外援项目的实际转化效能,对非投资项目通过降低受援国负债情况,提高了其偿债能力,为援助资金的偿还和使用效率提供了保障,也为中非国家间基于援助项目以外的合作提供了更多可能性。列(3)结果表明,对非投资能够显著改善受援国的社会发展环境,即社会动荡脆弱程度降低,为中国援助的有效转化吸收提供更稳定的发展基础,以此吸引更多来自中国的援助。

表10 机制分析检验

上述分析表明,发展潜力、发展风险以及发展基础是援助实现有效转化吸收的重要影响因素。中国对外援助的分配决策,不仅关注受援国需要获得援助的实际情况,更加趋于规范选择和理性逻辑自洽,通过援助海外基础设施的对外投资项目来推崇工业体系在发展减贫中的核心地位,不仅符合非洲国家当前发展阶段的增长和减贫需求,在一定程度上也能够缓解我国国内产能过剩,有助于产业压力的转移,实现中非各国的“友好共生”。

六 结论与启示

近年来,随着贸易顺差和国际储备的不断增加,中国正逐步成为全球资本供给国。中国不仅为工业化国家提供战略资本,而且是发展中国家特别是非洲国家的主要投资国和援助国,并在那些不受西方投资者青睐、传统意义上被认为风险最大的领域不断增加对非援助,中国这种深入参与全球化的方式在国际舞台上发挥日益重要的作用。开展对外援助过程中,中国政府强调无任何政治附加条件和一个中国基本原则,中国对外援助关注点与传统援助国(DAC)的差异使得援助分配流向上必然有所不同。因此,中国对外援助的分配动机和流向是什么引发了广泛思考。目前关于中国对外援助的研究还没有形成共识,研究体系还不完善,且由于中国政府尚未公布官方援助的具体信息,此前一些学者的结论缺乏强有力的数据支持。鉴于此,本文基于AidData数据库,选取2000—2014年中国政府在非洲53个国家实施的援助项目信息,试图系统地论证和探讨影响中国对非援助分配流向的主要因素。

研究结果表明,中国对非援助在首先考虑了受援国是否坚持一个中国基本原则之后,更倾向于援助那些与中国经济距离较远且亟需进行建设的落后国家和地区。中国的对非援助更关注受援国当地基础设施建设与发展,这种“舍近求远”的经济形式援助与中国推崇工业体系在发展和脱贫中的核心地位密切相关,不仅符合非洲国家当前发展阶段的增长和减贫需求,在一定程度上也能缓解我国国内产能过剩问题,是经过规范选择和理性驱动后的“友好共生”目标导向。另一方面,中国的援助兼顾当前利益,在根据实际投资情况进行援助分配的同时还兼顾了本国的投资收益,通过对经济距离较近且投资密切的国家进行援助强化了中非之间经济距离较近的近邻关系,有助于实现中非双方合作共赢。此外,与国际上流传的一种关于中国援助是自私的说法有所不同,本文结果表明受援国的自然资源对中国对非援助项目的流向不存在吸引效应,中国对非援助与受援国给予的政治选票支持也并无多大关联。中国对外援助的分配决策,不仅关注受援国需要获得援助的实际情况,同时还关注援助对于增长转化的实际效能,使得援助分配更趋于理性选择。