苏打柴烧的工艺与审美研究

2023-10-21陈曦

陈 曦

中国艺术研究院 北京 100029

烧成作为陶艺创作的最后阶段,其存在在一定程度上将陶艺与其他艺术形式区分开来。在传统陶瓷艺术的价值体系下过多地烧成痕迹被认为是瑕疵和缺陷,而在现当代陶艺实验性和表现性的前提下,烧成的痕迹在现当代陶艺家手中成为创作表现的媒介和手段。在众多现代烧成中,现代柴烧以及其实验性的延伸成为现当代陶艺家炙手可热的烧成手段,其在不同气氛下多变的落灰釉面与火痕吸烟赋予了它自然主义的审美格调,又因为现代柴烧与身俱来的实验性,让其成为了现当代陶艺家手中的实验工具,创造了众多变种,苏打柴烧就是其中之一,其结合了创烧于上世纪70年代的苏打烧,在一定程度上又是盐烧与“海漂木柴烧”的延伸。

一、现代柴烧与苏打烧

所谓苏打柴烧是以现代柴烧为基础结合苏打烧的烧制理念共同发展的一种新式烧成手段,其保留了现代柴烧裸胎烧制和以纯木柴为燃料的基本烧制方法,同时在烧制到一定阶段时使用苏打烧的工艺将配置好的苏打原料投入窑内,使用不同烧制方法和投料手段将呈现不同的效果。现代柴烧和苏打烧在烧制原理上本身有所重叠,两者在近几十年的现当代陶艺的实验性烧成实践中都有很重要的地位,由于众多现当代陶艺家的研创实验,这两种现代烧成方法是在不断发展变化的,因此想阐述清楚以两者为基础的苏打柴烧的概念定位,首先要将现代柴烧与苏打烧的发展脉络梳理清楚。

(一)现代柴烧

我们这里谈到的现代柴烧是现当代陶艺创作中的一种以柴为基础燃料,使用新式窑炉结构同时具备一定实验性的烧成手段,是一种区别于传统柴窑烧制的现代烧成方法,与传统柴窑烧制的不同点在于现代柴烧不使用匣钵包裹坯体,而是裸胎置入窑内,木柴的燃烧以及其烧尽后的产物是贯穿烧制始终的重要基底,火的痕迹和灰质融化后形成的窑变效果是现代柴烧的创作手段和目的。其追求的是陶瓷材料更为根本的本体语言,千变万化的火痕肌理和灰釉层构建了其具有冲突色彩的表现性,丰富的烧成方法和实验手段赋予了它实验性的工艺内核,现代柴烧的工艺和审美的特殊性使其在狭义上成为了体现现代陶艺本体语言的一种烧成工艺代表,在最初的现代陶艺中,那些最初的现代陶艺的开创者,不管是八木一夫还是彼得·沃克斯都会使用柴烧的表现去表达陶瓷材料的本体精神。

虽然柴烧工艺的手段和其自然主义的审美内核的根源是起源于中国,但由于中国的制瓷技术长期追求透亮与精致,且对于陶瓷审美的定义长期垄断于统治阶级,从宋代文人审美对玉制的模仿到清代对陶瓷材质近乎极致的精致要求,这种粗陋、朴拙的审美一直到几十年前都没有得到主流认同。而在深受中国文化影响的邻国日本,这种粗粝的审美格调却得到了十足发展,几乎成为了日本陶瓷审美的代表,从明治维新开始,这种审美在日本的陶作家群体中被有意识地建构起来,一直到民艺运动和现代陶艺革新,这种审美格调最终被系统化总结归纳,变成一种国家式的文化符号,并让现代陶艺在全世界的发展中被传播出去,以至于融入了现当代陶艺总体的审美体系中。现代柴烧工艺就是起源于这个时间段的日本,并在现当代陶艺的发展中不断发展演化。

如果去观察日式传统柴窑,我们会发现其是建立在一种刻意去制造复杂性的基础上的,不管是其建造方式还是烧制方法都十分复杂,因为其烧成目的一切都在于服务丰富和随机的窑变效果,因此它与中国传统柴窑追求热效率和稳定性的的结构有所不同,一般是建立在半地下的穴式构造,不同于阶梯式龙窑具有一定坡度,其坡度较小,没有挡火墙且燃烧室占据极大的面积,有利于蓄积柴灰和制造火痕。但是这种结构并没在如今的现代柴烧创作中流行开来,仅在日本保留烧造,原因在于首先其热效率较低,需要近乎夸张的燃料数量和烧造时间,同时会产生较大的烟尘;其次这种窑炉需要十分有经验的烧造者,其学习成本高昂且不利于传播。如今众多现当代陶艺家建造的柴烧窑大多是延长了火路且具备挡火墙的新式柴窑,其热效率更高同时更易于烧成,一般有倒焰窑和平焰窑两种,这两种窑炉因其结构不同所以火的路径也不同,有截然不同的落灰和火痕效果。新式柴窑的流行得益于日下部正和与马克·兰塞特的《日本柴窑烧成揭秘》一书的出版,书中详细讲述了日本传统穴式窑炉和高效无烟柴窑的建造,其中高效无烟柴窑最为流行,尤其在新世纪的中国,高效无烟柴窑作为一种倒焰窑,烧造的效果更为干净且成品率更高,其产出也更符合中国人的审美,不仅中国的现当代陶艺家使用其进行创作,在茶器销售中这种柴窑的产出也有更好的市场。

(二)苏打烧

前面谈到现代柴烧作为现当代陶艺的创作手段,陶艺家们会根据自身创作要求对窑炉结构和烧制过程进行实验性的改造,苏打烧在一定程度上也继承于现代柴烧工艺,但是我们看到如今的苏打烧并不都是以柴为基础燃料,而是使用天然气为基本燃料,少量使用柴或几乎不使用柴,为什么说苏打烧也参考了现代柴烧,因为苏打烧的窑炉大多都是使用无烟柴窑,苏打的存在也是为了模拟柴烧落灰肌理和玻化的形成过程,柴灰中本来就存在大量的钠,钠与坯体中的硅酸盐可以形成玻璃相物质,就是我们在苏打烧和现代柴烧中看到的开片釉面,只是柴烧只会在少量位置出现,和其他肌理交相呼应,而苏打烧的玻化层几乎占据了坯体的全部。

提到苏打烧就不得不提到盐烧,苏打烧是盐烧工艺改进的结果,盐烧是柴烧工艺的一种,其出现在14世纪的德国,窑工在烧造时使用了海上漂来的木头作为燃料,发现其能给陶器带来特殊的装饰效果。木柴长期在海水漂流中吸入了大量盐分,在烧制时盐分中的钠与坯体中的硅酸盐发生反应,形成玻化层。当陶工发现这一原理后,便开始在柴烧中投入一定量的盐,从而出现了盐烧,并在陶艺工作者中流行开来。但是盐烧在烧造中会形成大量的氯气,会对烧造工作者造成身体伤害,直到上世纪70年代,因为盐烧所带来的危险性和环保隐患,人们开始尝试实验新的材料以呈现类似的效果,美国阿尔弗雷德大学几名研究生取得了成果,他们使用苏打取代食盐。此后,含有碳酸钠和碳酸氢钠的蒸汽釉被广泛采用,成为西方现代柴烧中的主流,并且在后来人们开始使用天然气作为基础燃料,现在广泛流行的苏打烧才最终成型。

如今的苏打烧大多是以天然气为基础燃料,使用大压力的火枪横向进火,同时窑炉结构不同于一般汽窑的梭式窑炉,而是更接近现代柴烧的无烟柴窑结构,火焰会根据结构而形成路径携带苏打落在坯体上。坯体一般施釉或者裸胎烧制,在烧制到一定阶段后,将配置好碳酸钠、碳酸氢钠溶液使用喷枪间歇式喷入窑内,高温会将苏打溶液瞬间汽化,汽化后苏打会跟随火的路径以高温蒸汽上釉的形式落在坯体上,和坯体或者釉药结合,形成饱满透亮的玻化层。与柴烧不同的是,柴烧的窑变效果是一个柴灰不断累计在坯体上的过程,而苏打烧是在苏打一进入窑炉中就瞬间与坯体发生反应,苏打烧釉面的形成过程是一个不断侵蚀坯体与坯体中的硅酸盐化合的过程,氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠本身就是碱性物质,在窑炉的高温状态下更是会形成氢氧化钠和次氯酸钠等重碱性的腐蚀物质,因此苏打烧的窑炉是一个消耗品,每次烧造都对窑炉有一定的损伤。

苏打本身是无色的,它所形成的棕色、绿色、灰黑色,是坯体中所含的硅、铁以及还原气氛下碳吸烟导致的,而我们看到的那种蓝色、紫色等鲜艳的色彩,是在烧制前配制以钠为基底辅以金属氧化物(如氧化铜,碳酸钴等)的苏打釉(盐釉)提前施在坯体上,最终和苏打蒸汽化合,形成丰富飘逸的色彩。

(三)苏打柴烧工艺

前文简易梳理了现代柴烧和苏打烧的发展与两者的关系,并且提到苏打柴烧是以现代柴烧工艺为基础结合苏打烧工艺的一种新式烧成手段,在现当代陶艺的创作实践中,在柴烧中放入一定量的苏打辅助草木灰的熔化或是在苏打烧中投入一定量的木柴制造火痕等方式是一直存在的,部分陶艺工作者会将使用了少量柴去制造火痕的苏打烧也称为“苏打柴烧”。因此我们看到这种烧造手段虽早就存在,但更多被定位为辅助和丰富现代柴烧窑变效果的手段,其并没有被总结为一种独立的烧造方法,没有一个完整的概念定位。

本文所研究的苏打柴烧在工艺上首先是以纯柴为燃料,并且裸胎烧制,在1200℃左右时将配制好的苏打原料以粉末的形式投入燃烧室,高温汽化后被抽入窑室内,与坯体和积累的木灰共同作用,形成柴烧肌理和苏打玻化层交相呼应的窑变效果。在视觉效果上,苏打是作为质感呈现的手段之一,其最后的产出是苏打烧和现代柴烧在视觉呈现上的集合,既可以存在饱满飘逸的色彩和接近满玻化的釉面,又可以有灵动的火痕与拙朴的落灰层次,在烧制时可以根据烧造者自身要求去做最终效果的取舍。

当苏打柴烧作为一种独立的烧造工艺之时,不管是窑炉结构和烧制方法,还是苏打原料的配比和投入方法,都要重新改造和设计。其窑炉首先要考虑苏打的腐蚀性,因此其在结构上偏向于易于修缮和改造,同时要考虑火的流向和烟囱抽力是否可以最大限度地使苏打落在坯体上,在烧制调整气氛时既要考虑柴灰积累又要考虑苏打的变化。在配制苏打原料时,不同于苏打烧使用苏打溶液,苏打柴烧可以直接将不溶于水的金属氧化物配入苏打原料中,使用粉末形式直接投入燃烧室,在燃烧室苏打粉末会和柴灰混合被抽入窑内,并在高温中汽化落在坯体上,金属氧化物也会因苏打的助熔作用熔于灰釉层形成多变的色彩。

要烧制出苏打柴烧所特有的丰富色彩和多样的肌理变化,要在现有的工艺基础上进行多次实验和改造,如果只是机械地将现代柴烧和苏打烧结合,最终将会导致苏打原料的浪费和柴窑不可逆的损伤。笔者从2019年开始与朋友开始研创苏打柴烧工艺,以探索完整独立的新工艺手段为目的,设计新式窑炉结构,尝试新的烧造方式,实验各种苏打原料的配比,经过六次拆建窑炉和上百窑的烧造实验,最终研创出较为稳定且效果可控的分体式平焰柴窑苏打柴烧。

二、分体式平焰柴窑苏打柴烧的研创实验

在进行研创实验的一开始,我们建造了小型无烟柴窑并模拟苏打烧在烧制到还原阶段直接将苏打原料喷入窑室,但导致了窑炉腐蚀严重,苏打原料过度堆积且落釉不均匀,烧成效果变化平淡,于是我们将窑炉完全重新设计,改变了烧制和投料方式。

(一)窑炉构造设计

前面谈到为了保证既有现代柴烧的肌理火痕,又有苏打烧的饱满玻化和色彩,要重新考虑窑炉结构,在前期使用公版现代柴烧窑炉结构失败后,我们考虑到首先要保证火痕和落灰肌理,因此不能在坯体上施苏打釉,要改变投料方式,使用粉末的形式将金属氧化物加入原料中,但这带来一个问题,苏打将腐蚀挡火墙且导致窑门被苏打落釉封住,于是我们考虑到将燃烧室和窑室分开作为分体式窑炉用轨道连接,在装窑时既保证装窑的便利性,又可以在烧制后便利地观察窑壁情况。这种结构在烧制时合上窑炉使燃烧室和窑室成为一个整体,燃烧室和窑室接触的地方使用石棉布相隔,既保证了保温性,又保证了不被苏打落釉粘黏,最重要的是这种平火结构可以最大限度地保证木灰、苏打原料和坯体反应的路径不被阻挡。

在几次改造中,我们解决了两个基本问题,确定了最适合苏打柴烧的窑炉大小,即0.4—0.6立方,解决了苏打落釉的不均匀问题,保证了窑炉上下落釉基本一致。在此之前基础上确定了分体式平焰柴窑的结构,高1.4米,合体宽度2.3米,使用莫来石砖体做结构骨架来隔热,使用高铝重质砖为内壁保温,窑室和燃烧室分开建造在轨道两边,窑室和烟囱固定在一边轨道上,燃烧室及挡火墙下焊上轮子使其可以在轨道上活动。

(二)前期准备及烧制过程

前期物料准备和现代柴烧基本一致,在燃料选择上绝大多数硬木均能胜任,若使用含铁量高的松木则会带来更多翠绿色调,使用其他木料拉长投苏打前的烧制时间也可带来类似的效果。支钉制作也基本和现代柴烧一致,使用三比七的比例将瓷土与氧化铝混合捏制支钉球或印坯制作饼状支钉。在坯体的泥料选择上,如一窑的烧制目的主要在于表现多样的色彩,则选择含铝量高的瓷泥,如景德镇高白泥、日本白瓷泥,或使用加入熟料的白陶泥,会在烧制后形成长石熔融后的“珍珠”肌理,若为了表现火焰的痕迹和苏打与坯体的融合痕迹,则可以使用质地较粗的陶泥。

笔者在装窑前一般会在坯体上淋上一层调配后的精细白色化妆土,因苏打本身的助熔性,长石量较大的白色化妆土将会熔融在玻化层,形成丰富灵动的流动效果,因此在配制精细化妆土时减少石英和钙的含量,使用瓷土、钠长石、少量碳酸钙、锂辉石、氧化钛的配方即可。

装窑后将窑室和燃烧室连接,燃烧室先堆满燃料,点燃后拉开闸板使氧气大量进入,氧化气氛烧制到900℃后收缩闸板保持弱还原气氛继续升温,在1200—1240℃阶段分批次投入苏打原料,每次间隔40—60分钟,每次投入前拉开闸板增加进氧量,投入后待苏打基本汽化后收缩闸板,保持还原气氛直到下批次投料。

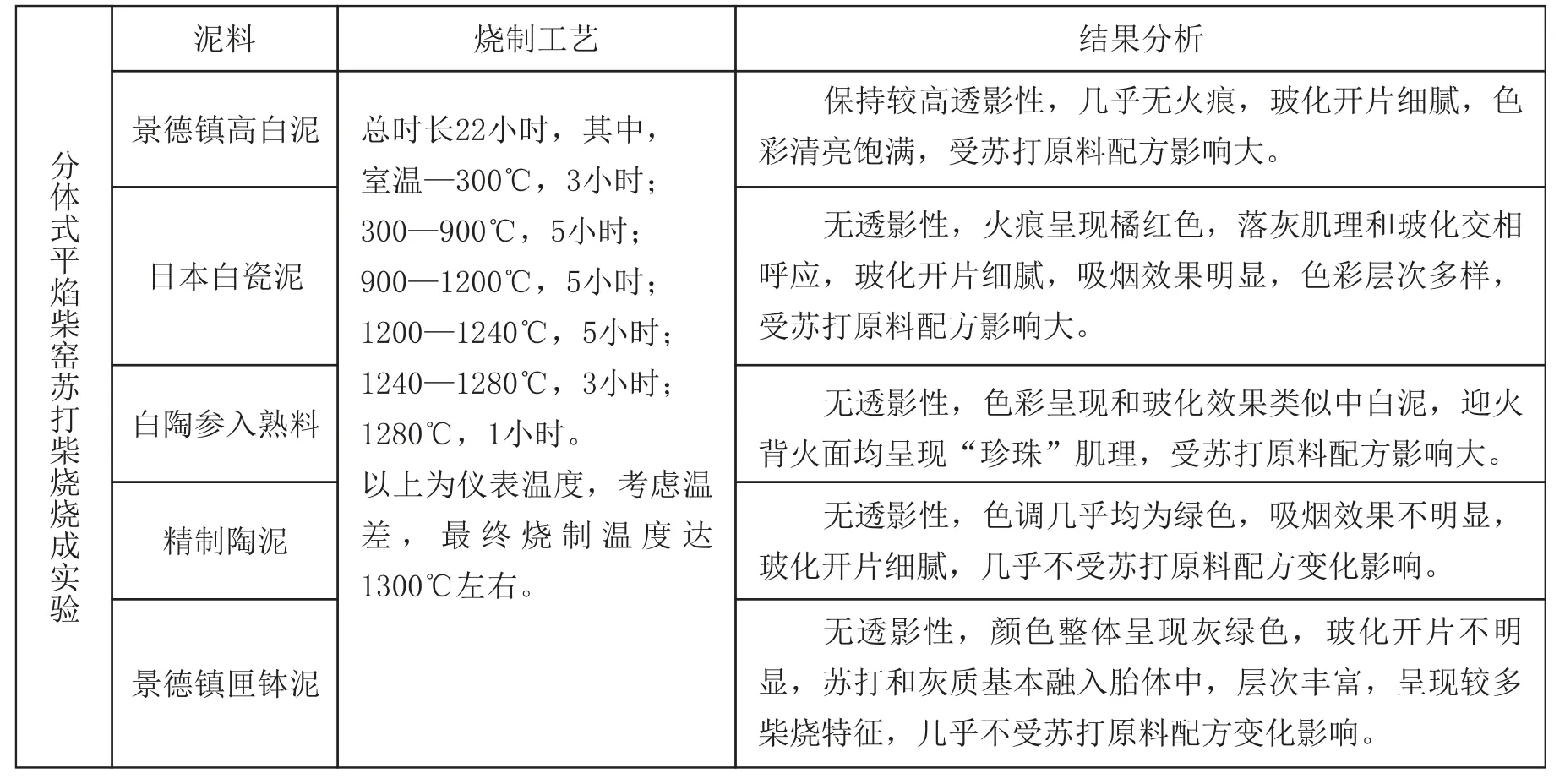

基本烧制过程及效果呈现见表1。

表1

(三)苏打原料的配制

我们所研创的苏打柴烧之所以作为一个独立的烧制手段的原因在于烧制方法的改变和创新性苏打原料,其最重要的特征在于金属氧化物对碳酸钠、碳酸氢钠的着色表现,在研创实验中,我们尝试多种配比,最终梳理出三种较为可靠的配比方案。

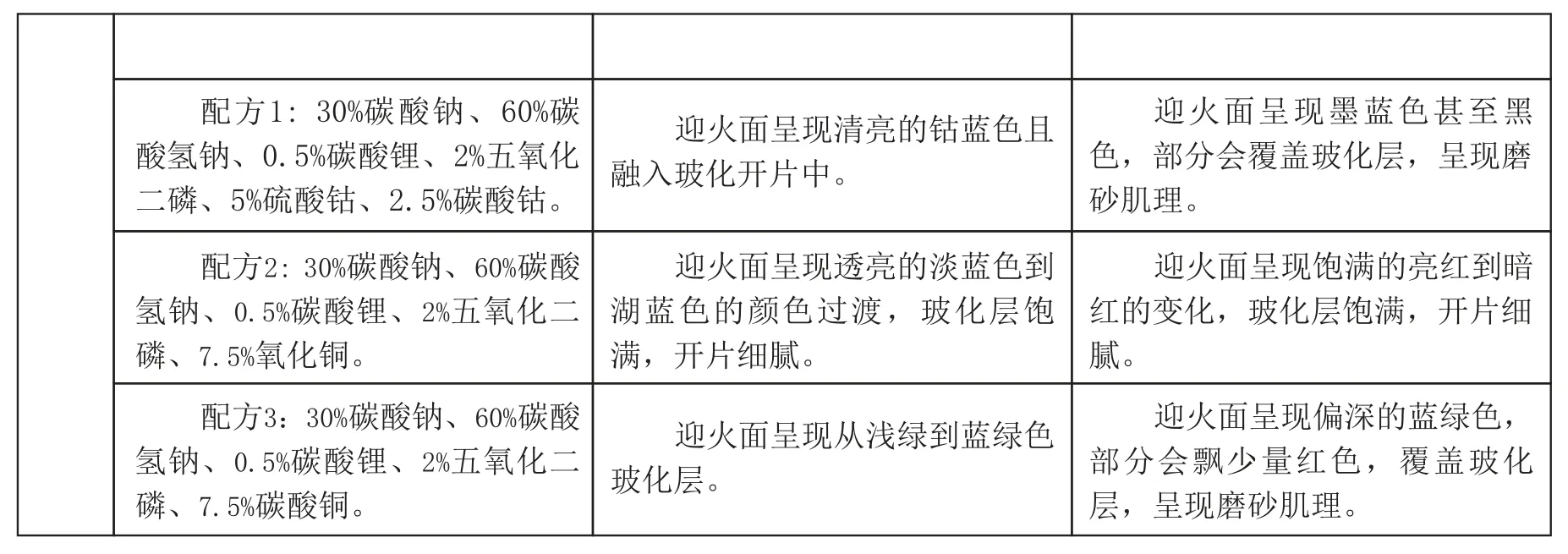

苏打原料实验配比及呈现见表2。

表2

由表可见,烧制效果的最终呈现是木灰、苏打、金属氧化物共同作用的结果,色彩表现是靠着不同金属氧化物在不同气氛下的着色作用呈现的。

三、结语

我们研创新式烧成方法的目的在于在现代柴烧和苏打烧的肌理色彩表现的基础上拓展新的烧成成果,将其作为现代陶艺创作中一个具有一定实验性的表现手法,延伸烧成作为陶瓷材料本体语言的新表现。现阶段在实验上基本摸清烧成规律,在理论上初步探索出其作为新式烧成手段的审美价值。以新窑炉结构、新烧成方法的苏打柴烧为基础,将继续探索更多的新成果,为现代陶艺创作手段提供更多新的实验方向。