用交响曲创造一个世界:马勒《第二交响曲》的叙事策略探赜

2023-10-20张晨

张 晨

(沈阳音乐学院 音乐学系,辽宁 沈阳 110818)

古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler,1860—1911 年)的交响曲创作观念受到贝多芬、瓦格纳、布鲁克纳的多重影响。交响曲创作在贝多芬之后,再无人能与之抗衡,作曲家们纷纷转向其他体裁。交响曲的发展在浪漫主义时期出现了一个近20 年的断崖期。19 世纪80 年代,几乎与布鲁克纳同时,马勒重拾这一体裁,交响曲迎来第二个黄金时代。在交响曲衍生出标题音乐和交响诗,以及瓦格纳的“整体艺术”观念产生之后,交响曲体裁有所延展。布鲁克纳和马勒的交响曲较原有形式有了变化——交响曲的独立性、包容性被再次加强。马勒对于解说与音乐的看法,体现在他的《第二交响曲》中。此时他的“标题观” 已经形成。作曲家的态度开始变得明朗,并确定了未来的创作方向。1901 年12 月18 日,马勒在写给阿尔玛的信中指出,《第二交响曲》的节目单是“写给一个肤浅的、头脑简单的人读的……而那里面涉及的仅仅是这部作品中最为外部的、完全表面化的东西”[1]79-80。 他认为,即使是把节目单变成“启示录”,它最多也是揭示一小部分真理,“直到最后,作品本身和它的创作者为一般认知所曲解”。[1]80他撕毁已经写好的说明,在写作上延续了贝多芬情感表现多于景色描绘的理念,并试图在音乐叙事中实现文学叙事所无法体现的生命力。可以说,马勒以最大程度挣脱了文字说明对于音乐的束缚,给予音乐高于文字且自由的表现力。《第二交响曲》展现了作曲家独有的系列叙述过程,用阿多诺的话说,它是一部“小说交响曲”,体现为一种自下而上的结构,并具有异质性。

一、开篇:葬礼与死亡

马勒作品中的哲思很大程度上来源于他对生死问题的思考。他从1888 年开始创作《第二交响曲》,1894 年完成。《第二交响曲》起初是没有人声乐章的,前三个器乐乐章于1895 年3 月由柏林爱乐乐团演出,同年12 月,作品以完整的形式呈现。之后,马勒为乐曲作了一个说明。《第二交响曲》完成和《第一交响曲》修订付梓几乎同时,所以两部作品有一定相关性。弗洛罗斯认为,马勒的《第二交响曲》在当时产生了广泛影响,从一开始就被认为是经典之作,原因有四:作品纯粹的艺术品质,音乐表达的紧迫性,作品作为交响大合唱、清唱剧和救赎故事的独特性,作品的精神内涵。[2]55这部作品是马勒系列交响曲走向巅峰的开始。它是在标题音乐构思下的绝对音乐,因为音符会说出一切。这部作品的完成归功于一个机缘:1894年2 月,著名指挥家彪罗(Hans von Bülow,1830—1894 年)去世,3 月29 日,马勒在德国汉堡教堂参加了他的葬礼,并在仪式过程中参与克洛普施托克赞美诗《复活》的演出。马勒曾写道:“当时,在克洛普施托克的《复活》合唱中,我百感交集,思潮起伏,第二交响曲《复活》的构思油然而生。作品中美好的情感和崇高的精神,都寄托着我对死者的敬重和哀思。”[3]31

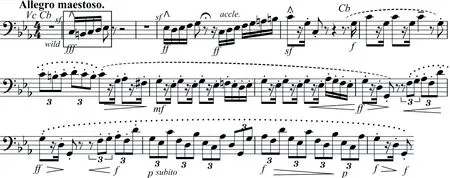

c 小调快板和奏鸣曲式赋予第一乐章独特的情怀。它稳重而庄严,富于悲剧性,在弦乐颤音的强奏衬托下,大提琴和低音提琴奏出粗犷有力的音型,奠定了整个乐章宏伟、神圣的基调。快速迂回的动机、贯通的音域、英雄式的诠释与贝多芬《英雄交响曲》(即《第三交响曲》)第二乐章开头的附点音型、沉重的进行及分解主和弦相类似。更重要的是,马勒采用了和贝多芬《英雄交响曲》相同的调性。动机的发展和消解、三连音构成的动力和节奏变化,与贝多芬《英雄交响曲》在材料上形成互文(对比谱例1①本文乐谱来源:Gustav Mahler Symphonies Nos.1 and 2 in Full Score.Dover Publications,Inc., New York,1987.和谱例2)。它们进一步暗示了作品对于贝多芬和柏辽兹塑造的英雄形象的依赖。

谱例1 贝多芬《英雄交响曲》第二乐章 1—12 小节

谱例2 马勒《第二交响曲》第一乐章 1—14 小节

马勒以极其隐晦的形式暗示了贝多芬的《葬礼进行曲》,当然,材料的互文同时也是意义的反讽。贝多芬的调性很稳定,包括坚定地奏出主音和主和弦,乐节也是均衡的。马勒的开头有些犹疑和飘忽,低音的旋律线条一直在拖延主音的到来。他的乐句落点是不规则的,使人一直在期待而不可得。这种“无终”性拉长了音乐的气息。马勒将《葬礼进行曲》安排在奏鸣曲快板乐章,且与贝多芬的送葬情绪完全不同。在大提琴和低音提琴低沉的前进中,英雄性在不知不觉中发酵。马勒以线条为主要发展手段,避免了和声的侵入,增加了寻找的动因,尤其是在一系列三连音模进中,英雄性逐渐显现,葬礼的氛围也得以铺垫。贝多芬开头的四度音程成为马勒叙述的关键要素,动荡的音型所塑造的形象、景观及音乐表现之间的关系,构成他作品的核心内容。早在1886 年,马勒就把这个世界描述为一个“注定要不停流浪”的地方。20 世纪90 年代初,他开始塑造孤独的流浪者形象,同时表达出对孤独这个概念的矛盾心理。谱例2 中四(五)度的空旷感、分解六和弦模进带来的游移,都是这方面的体现。这与他早期的《流浪徒工之歌》塑造的形象以及舒伯特的艺术歌曲相关。“流浪”一词暗示了一种具体行为:在等待的同时来回走动。流浪者形象在《大地之歌》中最为鲜明,第一乐章开头的重复四度音型便确定了这种游荡的、寻找的姿态。这是一种渴望——对无限的渴望,几乎贯穿他所有作品。

《第二交响曲》开头的音型在发展中以在不同空间内的陈述、持续为特色,其间加入了很多新内容,熟悉的音型会不断出现,明确核心。这是马勒交响曲自下而上结构的典型例子,音乐不断在已知事件中增加新内容,每次增加得不多,但会一直持续下去,进而推动故事发展。音乐的叙述唤起这样一个情景——主人公站在心爱之人的棺木旁边,回忆他的奋斗、情感历程和理想抱负,这会引导欣赏者思考生与死的本质、未来生命的可能性问题。马勒的叙事过程非常平静,他强调的是推演的进程。他跟布鲁克纳一样,以空拍来完成音乐段落间的停顿,但新增的音调会不时让人回想起过去,这点区别于布鲁克纳。呈示部的主题安排极为独特,由三个主题的相互促进和对比来完成。小提琴奏出的呈示部E 大调第二主题优美而抒情,是对英雄的歌颂。呈示部中的结束部(第97—116 小节)调性是g 小调,它与开头调性所形成的差别在当时来看是很大胆的尝试。双展开部以四个插部和三个主题为主。再现部(第329 小节起)和结束部(第392小节起)均以调性重现和主题材料再现完成。结尾预示了这样的结局:纵使是英雄,也逃脱不了死亡的命运。这个乐章极为复杂的材料隐藏在传统曲式的外衣下,给人的整体感觉是沉痛的、温和的、不卑不亢的。

再现部之后的结束部(第392—445 小节)综合了呈示部主部与结束部的材料,调性回归、对葬礼进行曲主题的回溯使死亡再次得到强调,而双展开部的设计也在更远的关系调上以及对插部主题的运用中使话题得到充分展开。马勒探讨死亡的作品并非仅此一部,还包括《第一交响曲》中的《死亡进行曲》(Totenmarch)、《第五交响曲》中的《送葬进行曲》(Trauermarsch)、《第四交响曲》和《第九交响曲》中的《死之舞》(Totentanz)、《第六交响曲》终曲《死亡的一击》(Totenschläge)。[4]59-60这些乐章的文字提示与乐曲的表达相契合,死亡题材在音乐叙事中呈现出丰富的样态,体现出不屈服的抗争精神。《第二交响曲》让人想起《第一交响曲》中英雄的葬礼,而其续集的序言则表达了对死亡的愤怒和质疑。《第二交响曲》由《第一交响曲》发展而来,其强调的是进化的(而非独立的)叙述结构。从《第一交响曲》开始,马勒发展了一种有趣的音乐逻辑——基于演变发展和简洁的动机主题来建构块状的次级结构,这种方式在很大程度上削弱了奏鸣曲形式的辩证特性。马勒对娜塔莉·鲍尔-莱希纳说:“作曲类似玩砖块,不断地用相同的旧石头制造新的建筑。”[5]93

二、离题:反讽的苦痛

如果说第一乐章给人以持续的悲痛、沉重之感,那么随之而来的第二乐章则使人瞬间进入另一种情境。两个乐章之间,作曲家安排了一个至少五分钟的停顿。这种做法是极为罕见的。虽然第二乐章的音乐素材本身很有魅力,也很有技巧,但在第一乐章沉重而险恶的情境之后,它显得不是那么有分量。1903 年4 月2 日,马勒在给尤利乌斯·布特斯②尤利乌斯·布特斯(Julius Buths,1851—1920 年),德国指挥家、钢琴家,1879—1890 年在埃尔伯费尔德担任指挥,1890—1908 年迁居杜塞尔多夫,担任下莱茵音乐节(Lower Rhine Festival)音乐总监,1902 年起任杜塞尔多夫音乐院院长,曾指挥过马勒、戴留斯和施特劳斯等人的作品。的一封信中承认了第一乐章音乐上的不足:“第一乐章之后有必要有一个明确的停顿,因为第二乐章并没有达到对比的效果,而仅仅是第一乐章之后一个差异性的存在。这是我的错,而不是因为听众缺乏理解。”[6]155第二乐章结合了连德勒舞曲与圆舞曲的风格。民间音乐一直是马勒汲取创作养料的源泉,略为粗俗、狂放甚至笨拙的舞曲是他在音乐创作中进行反讽的材料来源。第二乐章是乐曲叙事的插入部分,由此形成离题效果,使人从另一个角度去反思、质疑之前的死亡命题。

第二乐章带来的反差恰恰是第三乐章的前奏,谐谑曲的“无穷动”风格给人带来全新体验,它来源于马勒所作的一首声乐曲《圣安东尼向鱼儿传教》。歌曲音调的加入使谐谑曲的特征更加明显,并点出核心,音调平移使交响曲意义的表达愈发复杂。马勒的选材与瑞士画家阿诺德·博科林(Arnold Böcklin)于1892年创作的画作《安东尼的传教》(Der heilige Antonius)具有呼应的效果。[7]140《第二交响曲》的歌曲器乐化和《第一交响曲》第三乐章中送葬队伍中的动物一样,都在讽刺人类的生活。以《第二交响曲》为代表的舞曲或谐谑曲乐章是作曲家极具独特性的创新,混合性、互文性、具有反讽意味是此类乐章的特征。这些音乐文本如果不是原创的,它们必然会和历史上的某些文本或风格形成呼应关系。

《圣安东尼向鱼儿传教》本身就充满讽刺意味:圣安东尼想在教堂里传教,然而由于传教过程索然无味,无一人前来聆听,他只好对着河中的鱼传教,这些鱼如同听得懂似的,都向安东尼靠拢,但在结束后又若无其事地游走。马勒借此来讽刺尘世生活——传教很神圣,可人们听完之后依然故我。这个乐章兼具幽默、抒情和庄严。马勒在这则寓言基础上利用器乐音乐,以更抽象的手法发出嘲笑。1896 年1 月,他在与娜塔莉·鲍尔-莱希纳的谈话中这样说:

谐谑曲所表达的内容只能这样来说明:如果你透过窗户观看远处的一个舞蹈,却听不到音乐,那么舞蹈中一对对舞者的旋转就显得奇怪而毫无意义,因为缺少了节奏这一关键要素。你必须这样去想象一个贫困和不幸的人:对这个人来说,世界就像一面凹面镜,扭曲而疯狂。谐谑曲以这样一个殉道者发出的可怕呐喊而结束。[2]63

歌曲原作建立在主和弦上,它的开始和结束都是稳定的,所以很难对其做进一步的扩充。空拍和连线的加入使节奏更具有舞曲的活泼特质。第149 小节,在定音鼓摇曳的四度音程和弦乐组不断跑动的伴奏下,短笛声部的旋律被凸显出来。音乐中不安和空洞的音调使脱离了歌词的音乐文本变得独立,让人能够感受到作曲家意欲表达的情绪。这个摘引自歌曲的音调混合在连德勒舞曲旋律之中,唤起人们对过去的回忆。马勒在创作中对这个音调做了淡化处理,将它放置在一个不起眼的位置,且没有展开,但是听者能马上分辨出这个典型的马勒式音乐语言。或许对于作曲家来说,这并不是刻意的摘引,而是感情的自然流露。在这个音调不断出现的同时,变化也随之产生,变奏手法推动着乐曲前进。第190 小节加入了一个重要的新内容,由大提琴和低音大提琴以沉闷的语调奏出,乐曲迅速转到D 大调(第212 小节起),接着又转到E大调(第257 小节起)。在E 大调中,小号引出一个新的主题,它以不同寻常的音色与柔和的小提琴形成强烈对比。类似这样的段落显示出马勒对管弦乐队的理解与布鲁克纳、瓦格纳不同。马勒在这种内在化的、小型的器乐组合实验中,对乐器各种音色可能性的发掘与利用,为勋伯格的创作带来了灵感。

第三乐章的意义以及它与谐谑曲流派所进行的对话,可从以下三个方面探寻。首先,第三乐章本身就是一个独立而美妙的谐谑曲乐章;其次,这一乐章材料可视为同一套主题材料的连续两次排列;最后,一个关键性的递归(第545 小节的再现)暗示了形式的循环。对于作品意义的探讨需要将作为结构的形式和叙述所表达的意义联系起来。第三乐章可以说是马勒尝试并成功逃脱布鲁克纳谐谑曲形式的模型。同时,作曲家以独特的写作方式自豪地炫耀他精湛的技巧。[8]221作为指挥家的马勒非常熟悉各种流派与形式,特别是布鲁克纳、李斯特、理查·施特劳斯,以及莫扎特和贝多芬等人的音乐风格。可以说,马勒音乐的形式与传统音乐的形式是保持联系的,但不能凭借这些联系就轻易判定马勒音乐的形式。作品着重表现的是历时过程,多样而复杂的时间性是马勒早期交响曲创作手法上的一种创新。

在马勒去世之后,卢恰诺·贝里奥(Luciano Berio,1925—2003 年)在自己的《交响曲》(Sinfonia,1968—1969 年)中对第三乐章的全新解读为后人提供了一个更广阔的理解路径。听者通过贝里奥的音乐文本进一步加深了对马勒音乐文本的解读。两部作品所具有的联系改变了它们与读者之间的距离。贝里奥宣称自己“分析”了马勒《第二交响曲》的谐谑曲乐章,这为后人理解马勒交响曲潜在的戏剧风格提供了一种参考方式。贝里奥的作品在对马勒作品的“评论”中展现出一种相当特殊的合成策略,这是贝里奥让欣赏者注意到马勒音乐中的裂缝、裂痕以及夸张的行为。[9]1马勒的谐谑曲在被摘引且重新设计的同时受到了损害,叙事和角色在持续的音乐运动中被瓦解,或者可以反问:马勒最初的谐谑曲是否已被解体?

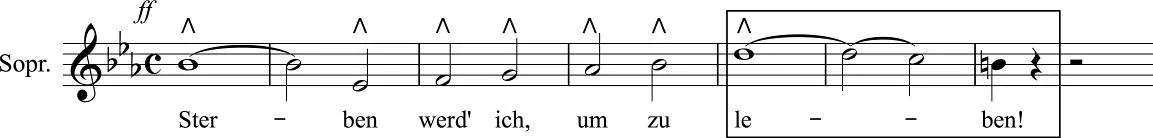

我们说马勒的交响曲是小说交响曲,关键在于它先有部分再有整体,部分构成整体的凝聚力代替了整体统摄部分的同一感。也是在这种构成的推进下,摘引来的材料被一步步引入,且不会让人产生不适或割裂之感。《第二交响曲》第四乐章《原始之光》同样体现了文本关联带来的意义交流。它来自阿尔尼姆和布伦塔诺收集编选的民歌集《少年魔号》中的一首同名民歌。《原始之光》由女低音独唱,降D 大调,乐谱上的表情记号为“非常简洁而庄严”。歌词大意是:人世间正处于巨大的灾难和无穷的痛苦之中,为解脱人世的痛苦,上帝会给人一道“原始之光”,照耀着他进入永恒幸福的王国。[3]38在《第二交响曲》第四乐章中,人声具有重要地位,器乐以平稳的横向进行形成烘托,但器乐与声乐总是处于“错位”中,马勒用低音的悬置造成游离的效果,弦乐低音与上层的声乐以及小提琴、中提琴形成分离。低音对主和弦的排斥使声乐的主导性地位上升。马勒交响曲中的主旋律不仅与民歌的音调有联系,还与歌词也相关联:一方面,作曲家希望听者了解原作,以形成内容方面的联想;另一方面,作曲家又希望打破文本的束缚,让音乐本身具有独特的意义。这个乐章为叙述的承接做了贡献:首先,它补充了第三乐章纯器乐的歌曲形式;其次,引用的短小歌曲表达了“要回到上帝那里去”,为之后的思考和表达埋下伏笔。

总体来说,音乐风格上的不和谐与共性中的个性通过中间三个乐章得以彰显:在舞曲介入后,圣安东尼的传教是高潮到来前的绝望,是比较孤立的材料,其反讽特征以色彩性的塑造和非常规乐器来展现;《原始之光》进一步扩大了矛盾,女低音独唱和庄严的铜管乐赞美诗形成鲜明对比,强烈的半音化表达了紧迫感,决心“回归上帝”的叙事处理为交响曲的结构安排开创了先例;最后,终曲试图解决紧张和矛盾,表达出另一种理想化的、带有救赎性质的自由精神。

三、空间:自然话题中的天国想象

对大自然的幻想和歌颂是浪漫主义的核心,无论是题材还是美妙的音调,都暗示着人与自然的和谐相处,体现了一种对美好事物的憧憬。贝多芬《田园交响曲》是一个先例,从那时开始,鸟鸣声以及对于自然景色的歌颂便常见于各类音乐创作。马勒对自然的看法比较复杂,他在深入思考的同时将其哲理化。针对交响乐的本质问题,西贝柳斯认为,交响乐着眼于形式的“严苛与风格”,强调音乐的组织应以内在的逻辑发展为宗旨,而马勒不同意:“不,交响乐就是世界,它必须包罗万象”[10]226。马勒对于自然的向往在他的作品中随处可见,这使得他的乐曲题材多样化,且伴随着音乐意义的复杂化。他关注的是田园诗,而非自然史。自然作为天国(伊甸园)的象征,与尘世现实(堕落的世界)的对立形成一种张力。自然意象是用来表现天国的,它是一种视觉呈现和回忆,而不是现实。莫奈尔在《音乐的话题:狩猎、军队和田园》中将作曲家运用的音乐题材分为狩猎、军队和田园,田园题材包含春天、溪流、树木、花朵、鸟鸣等。鸟鸣一般由木管组演奏。[11]13-14马勒对鸟鸣的表现显示出对生命的思考。

马勒的生死观源于哲思,他对费希纳③费希纳(Gustav Theodor Fechner,1801—1887 年),德国物理学家、哲学家、心理学家、美学家。他的美学思想在19 世纪末20 世纪初的美学研究中起着关键性作用,将“自上而下”的传统哲学思辨方式转变为“自下而上”的经验方式。的宗教哲学有一种强烈的共鸣。费希纳认为:“整个宇宙是一个有机的精神层级,上导至神。……人类的存在包含三个阶段:出生前无尽的沉睡,在地球上睡着和醒来的交替,永生。死亡正是向第三阶段的过渡,我们确实没有任何理由害怕死亡,它远没有分娩时子宫所受到的创伤可怕。”[12]442在马勒的作品中,生死的轮回与转换通过对自然题材的表现得以阐释。他对于田园题材的表现区别于浪漫主义作曲家的甜美想象,传递了对生死意义的思考。马勒通过对鸟鸣的引入表达了一种独特的生死观。费希纳和歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749—1832 年)对大自然的看法和相关著作对马勒有着深刻影响,马勒从中汲取精华,并运用自己的智慧解决问题。[13]73-74“伟大的召唤”的深刻内涵从《第二交响曲》终曲乐章开始引起人们注意。弗洛罗斯认为,可以将艺术化的夜莺啼鸣视作一个“来自遥远之处的音乐”类型来讨论。这可以从马勒的论述中找到证据,比如他在1901 年12 月15 日写给阿尔玛信中说:

“伟大的召唤”被听见——天启的号角响起;在随后可怕的静默中,我们只能捕捉到夜莺那遥远的、几乎听不见的歌声,这是尘世生命最后战栗的回声![14]162

此外,娜塔莉·鲍尔-莱希纳在一次讨论标题音乐时,将夜莺的歌声描述为“死亡之鸟的叫声”:

一次又一次地闯入,“伟大的召唤”仿佛来自另一个世界。在所有人都在难以形容的混乱中呼喊和尖叫之后,什么都听不见了,只有在最后一座墓穴之上的死亡之鸟那长长的叫声。最后,这叫声也消失了。[14]162

被视为“伟大的召唤”的夜莺啼鸣一方面是“死亡鸟的叫声”,另一方面又是“尘世生命的回声”。之后,鸟鸣出现在《第三交响曲》“动物的插曲”(第三乐章《森林里的动物告诉我什么》)中,通过《第七交响曲》的两首《夜曲》,最后到达《大地之歌》第六乐章《告别》和《第九交响曲》标记为“神秘地”(misterioso)的段落。[14]163马勒说:“我没有能力将大自然这个重要角色在我所有的作品中演奏出来……当鸟鸣声或任何的大自然声响深深感动我时,我不会将真实的或完全模仿大自然的声音和音程写出,而是将它置于一个形式中,这个形式能将它真实地再现,有如它的回声一般。”[14]113马勒作品中的鸟鸣并非对鸟叫的单纯模仿,它带来遥远和陌生之感,使音乐形成了貌似客观的陈述。

马勒注重拓展交响曲的空间,这在《第二交响曲》中体现在第一乐章音调的引入。最初的狩猎声和嘹亮的号角声由乐队奏出,它在第一乐章的展开部出现了两次,在终曲乐章出现了三次。这些反复出现的内容是马勒进行形式创新的一部分,它们在整部作品中所发挥的作用主要体现在形式和音色上。[9]43《第二交响曲》的号角声、死亡鸟叫声与主导的音乐形成双重空间,它们虽然在乐曲中转瞬即逝,但仍让人无法忽视。这种局部的听觉现象不在传统的戏剧逻辑中发挥作用,它暗示了一种距离。象征自然的插曲看起来是独立的片段,实则是一种特殊的结构。在交响乐叙事中,它是叙事展开的停顿,这一部分的音乐时间不同于人们熟悉的音乐时间模式,而以一种更慢、更静态的方式来呈现。遥远声音所表现的距离感和音乐浪漫主义美学之间存在重要联系。马勒对远处声音的关注也体现在他的文字中。在1879 年写给友人约瑟夫·斯坦纳(Joseph Steiner,1861—1921 年)的信中,他对声音的叙述如同19 世纪早期的小说:

那天晚上,我走进荒原,爬上一棵孤零零地立在那里的菩提树时,我看到了远离现实的世界:在我眼前,多瑙河蜿蜒着古老的道路,它的波浪在夕阳的照耀下闪烁;黄昏时分的钟声在和煦的微风中从我身后的村庄传来,树枝在风中摇摆,如同精灵王国的女儿们一样晃我入眠,我喜爱的树叶和花朵温柔地爱抚着我的脸颊。到处都很寂静!最圣洁的寂静!只有远处传来坐在芦苇丛中的青蛙的悲鸣。④Mahler to Joseph Steiner, Puszta-batta, 18 June 1879, Selected Letters of Gustav Mahler,55.Translation emended.

这段文字中声音的层次与马勒作品中的距离感是可以对应的,他的音乐成为多元声音的载体,使先前处于边缘的或被剥夺的声音重新进入音乐领域。空间和时间的维度体现于这种距离感中。声音营造了音乐之外极其复杂的想象空间,马勒将音乐之外的现实导入原本封闭的交响音乐世界。这是马勒给予标题音乐最完美的回应——音乐不可以还原文学,却在另一个时空中等同于文学。正如阿多诺矛盾地认为,马勒作品表现出的形态是叙事诗,即使“他依然不允许用叙事诗音乐去描述他看到的世界”[15]245。马勒在作品中对自然的关注似乎是在回顾一种早期的美学——在20 世纪初已经显得不合时宜——这可能和他所处的创作环境以及他所具有的时空多维理念有关。他对于自然概念的运用在20 世纪初变得收敛,作为他作品一种内在的特性。马勒所塑造的自然,从表层上看是自然界生物的声音,尤其是鸟叫声;往更深的层面上看,它是一种非传统音乐的声音;从最宏观的层面上看,它是音乐的本质,而不是任何具体的形式或表现因素。这与马勒的整体自然观念息息相关。[16]24马勒的音乐,与其说是他对自然的再现,不如说是他对自然的论述,是他真正的“自我”。《第四交响曲》终曲在描绘如孩子般对天堂的憧憬时采用了奥地利民歌风格,这并非巧合。诸如此类的音乐事件,无法单从标题上来解说。

马勒交响曲乐队所表现的遥远空间不仅象征着时间(回忆和未来),更象征着差异。在这一点上,马勒的音乐展现出一些现代主义的关键要素——“他者”基调和对空间的隐喻,这在不久之后的现代主义流派作品中即有体现,如勋伯格《雅各的天梯》(Die Jakobsleiter,1917—1922 年)。他对自然概念的特殊表达源自矛盾的心理。当代的马勒接受只是聚焦于作曲家所表达出的焦虑,实际上,马勒的音乐还可以被用作对其所质疑的事物的肯定。在现代人眼中,音乐中讽刺和批评的音调常常淹没在肯定的音调之中,马勒音乐的核心在一定程度上与他所寻求的批判的东西是统一的。由于自然题材的加入,交响曲的叙述更加多样化,音乐的时间推移与立体的空间展示并存。

四、结局:在末日审判中永生

在《第二交响曲》有关死亡问题的探讨中,马勒遵循了三部性的叙述原则。第二至四乐章作为一个整体的中间乐章,是故事的转折:在连德勒舞曲中,人们谈起死者生命中的幸福时刻,是对他年轻时光的回忆和对纯真逝去的回首;谐谑曲带来了不确定的绝望,表达出对一切的厌恶;《原始之光》是对信仰的回答。终曲乐章是之前乐章的目标,回答了所有呈示的问题,并在音乐整体和语义上赋予作品更深层的含义,音乐进行从紧张到解决,暗示了天启和随后的救赎,恰如《第二交响曲》那非正式的副标题“复活”。马勒对宗教精神的重新阐释颠覆了旧有的观念。《第二交响曲》的终曲乐章是宗教形而上学的闪光,音乐语言体现出宗教性。

第五乐章由合唱、独唱与乐队共同完成,是全曲规模最大的乐章,紧接着第四乐章演奏,无任何停顿。乐章开头与贝多芬《第九交响曲》开头相似,由独唱引入合唱的做法同样是向贝多芬致敬。在人声进入之前,乐队营造出渐次出现的声浪,“谐谑曲的速度、狂野的节奏”是乐章开篇的表情标记。在低音提琴强力度的上行音阶后,乐队在降B 音上建立的小三和弦营造出一种不安的情绪,第14 小节起F 调长号的四度音程是在找寻,同时呼应了第一乐章开头。之后的音乐,阶段性进行非常明显,这里的断续非常频繁。当第43 小节的五度音程代替四度音程之时,圆号那光亮的上行音调似乎找到一个出口,随之被双簧管弱力度迂回下降的音型淹没。第51 小节,圆号的五度音程再次出现,却又消失在不确定的音型进行中。如此浮沉多次,音乐迷失了方向。此时,马勒需要找到表现永生、救赎等辉煌境界的合唱歌词,如同贝多芬在《第九交响曲》终曲以席勒的《欢乐颂》来传达“四海之内皆兄弟”的理想境界。[10]74至此,这个恢宏的乐章引导乐曲进入另一个阶段,它可以分为器乐的前段和声乐的后段两部分:器乐部分呈现出暴风雨般的效果,体现出20 世纪人类在精神和肉体上的痛苦;后段以女高音独唱和合唱为主导,徐缓而庄严地唱出18 世纪德国诗人克洛普施托克的《复活》颂歌。

马勒的音乐更多地解构了当时已有的音乐手段,第194—447 小节的发展部带有明显的进行曲特点,这与第一乐章类似。第289—313 小节多次出现了“末日经”(dies irae)主题,它在第一乐章的展开部(第270 小节)出现过,此时的乐器分配(第289—296 小节)由小号代替了长号。末日审判和复活的构思一直贯穿于整个乐曲,作曲家在乐曲结尾加强且突出对此的思考。当复活之音响起,钟鼓齐鸣,庄严的风琴加入乐器和人声的大合唱时,各色音效融为一体,形成强大而欢乐的高潮,在复活的信念下,人类对未来有着美好的设想。[17]92-93在这一乐章即将结束时,救赎终于到来,音乐呈现出狂喜、宏大的气势,表现出一种全能之爱照亮生命的情景。结尾部分所展现的永生主题与《第八交响曲》结尾“神秘合唱”的宗教众赞歌遥相呼应。合唱的加入歌颂了死亡,唱出 “向死而生”的悲壮感,这是马勒对人生问题的终极思索——英雄业绩、对生活的美好幻想、对命运的抗争,都是徒劳的,只有死亡才是永恒。

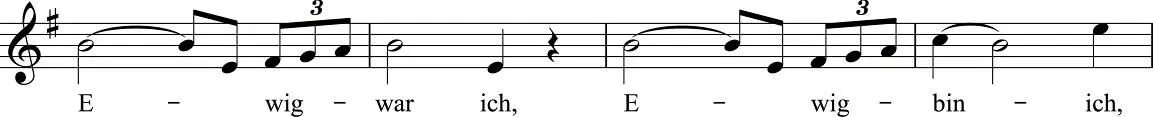

值得品味的是,在终曲第696 小节处,马勒摘引了瓦格纳的“永恒”动机,它足以让这个结局更加辉煌。在情绪逐渐酝酿的过程中,“永恒”动机终于得到比较完整的展示,并一直持续到结尾,将乐曲引入新的境界。在具体操作上,马勒将瓦格纳“永恒”动机中的两个短句合成一个绵延的旋律,在保留开头五度下行跳进和结尾三度上行小跳的基础上,将中间的乐句连接成一个五度内的上行级进音阶,并在结尾的小跳之后加入一个缓和的下行级进进行。这个级进进行很重要,它将瓦格纳的疑问句变为陈述句。此时的音调平稳流畅,跳进之后的反向级进缓冲了动力性。保持平稳与动力感形成矛盾,推动乐曲走向宏伟的结尾,旋律具有强大力量的同时兼具神圣性。(谱例3 和谱例4)

谱例3 瓦格纳《齐格弗里德》第三幕第三场终曲重唱的“永恒”动机(布伦希尔德)

歌词大意:我曾始终是我自己,我也永远是我自己。

谱例4 马勒《第二交响曲》终曲乐章(编号47)第696—702 小节

歌词大意:我将死去,为了永生!

马勒经常指挥《齐格弗里德》和《齐格弗里德牧歌》,这个“永恒”动机在一开始就很突出,这样的借用不可能是无意识的。它在《第二交响曲》第四乐章第3—5、27—29、63—64 小节出现后,在第五乐章与高潮的永生主题融合。 “永恒”主题在第739 小节最后一次出现,并以下行五度动机重复两次后,以下行八度接上行大跳至主和弦主音旋律位置(第752—764 小节),乐曲再一次升华,达到最强的辉煌(fff)。马勒在给阿瑟·赛德尔⑤阿瑟·赛德尔(Dr.Arthur Seidl,1863—1928 年),德国作家兼评论家。的信中写道:“只有在我经历时我才作曲,只有在我作曲时我才经历。”[18]119终曲乐章对死亡和复活话题的讨论,是马勒对有关生死问题的存在主义探索的结果。目的是思索我们是谁?我们将去往何处?死亡能揭示生命的意义吗?他在给娜塔莉·鲍尔-莱希纳的信中这样解释《第二交响曲》与《第三交响曲》的区别:“我在《第二交响曲》中提出并试图回答的关于人类的根本问题——我们来到这世上是为了什么?此生之后我们还会存在吗?——对我不再造成困扰了,因为这世上的万事万物都自有其生命轨迹。 借由交响乐反思上帝无穷创造力的心灵会消亡吗?对这个问题的回答应该是笃定的:不会。因为万物是永恒的、不朽的、确凿无疑的……这世上再也容不下人类的苦恼和悲伤。”[18]153-154《第二交响曲》终曲乐章开头精彩的装饰音段落引导亡灵上升到天堂,它将以“光明照亮黑暗”。歌词的第七诗节音乐从极其弱的力度到非常强(ppp-ff),从另一个角度诠释了“我将死去,是为了复活!”最后,管风琴的到来增加了音乐在宗教意义上的凝重感,合唱也随之到达高潮(fff)。

从《第二交响曲》乐章的调性安排上看,c 小调—bA 大调—c 小调—bD 大调—bE 大调,五个乐章调性的螺旋式上升构成一个积极的寻找过程,从小调到大调的回归暗示乐曲从试探、摸索到最后找到肯定的答案。从作曲技法上看,调性的前进动摇了中心调性的地位,这是调性松动、不断突破的结果。当然,更重要的是它与《第二交响曲》所叙述的故事密切相关。马勒在《第五交响曲》和《第七交响曲》终曲乐章中将调性移高半音的手法,同样与他要表现的肯定结局和情绪有着内在联系。《第二交响曲》终曲乐章再次发出疑问,因为世界末日即将来临,大地震动,死者复活,寻求上帝的救赎,最后的号声召唤死者接受审判,恐惧在结尾的合唱中被驱散。合唱传达了爱和宽恕。

音乐可以说明一切吗?马勒坚信,贝多芬之后的音乐都存在“内在解说”,他的交响曲都建立于“内在解说”之上,只是他没有用文字说明。马勒的交响曲总是有一个音乐之外的意义,它可以被有经验的听者发现。因此,马勒在《第二交响曲》中对困扰他的存在主义问题给出一种末世论的回答,并在《第三交响曲》中勾画了完整的宇宙论——世界的结构来自严格的、无情的事情,上升至天使和上帝之爱。音乐因此获得有意义的维度,并能传递世界观和文学、存在和宗教的观念。[18]193马勒以音乐表达了所谓的“内在解说”,突破了交响乐与文字的界限,延续了瓦格纳晚期的形而上学歌剧观,建构了一个整体美学意义上的音乐世界。这个世界是自给自足的,成为一个封闭的宇宙。1895 年,马勒说,写作交响曲是“运用一个人所掌握的所有技巧来创造一个世界”,他要将世界最内在的本质用音乐的方式说出来。[19]74-75

马勒的标题音乐体现了一种内在的标题性,音乐与暗语构成庞杂的内容。这使马勒的交响曲与理查·施特劳斯的交响诗走上两条完全不同的道路。1897 年,《第二交响曲》发表之后,马勒在给阿瑟·赛德尔的信中表明自己和理查·施特劳斯观念上的区别:“你一语中的,我的音乐标题是情绪和想法的最终阐发,而施特劳斯的标题则是计划之中的产物……创作大型作品时,我常遇到这种情况,不得不借助文字来传递我的音乐理念。”[20]52他曾坦言,自己和理查·施特劳斯就像两个从不同方向挖山的矿工,最后却从同一个地方出来。只有在绝对理想的意义上,“终点”才被认为是相同的。马勒认为,施特劳斯正朝着音乐的终极目标努力,就像他自己一样,只不过是以一种完全不同的方式。[6]41《第二交响曲》的“复活”并不是因为加了标题“复活”,而是音乐叙述的过程展现了一个情感表达的过程。

结语

马勒的人生观和世界观隐藏在交响曲充满二元对立和哲思的体裁特征之下。“用交响曲创造一个世界”是他的创作信条,他以《第二交响曲》展现出交响曲具有包容性的多元复杂的形态。作曲家通过由关联性音调、引导性动机实现的多维想象,以及对死亡的思考和对来世的憧憬,讲述了一个关于葬礼的故事,寻找生与死问题的答案。作品中的永生、救赎就像贝多芬《欢乐颂》所颂扬的世界博爱、大同一样,展现出一种宏伟。音乐能指指向一个没有确切语词可以描述的所指,音乐的意义一旦用语言来解释也就失去了它本身的意义。正如1901 年12 月5 日马勒在写给阿尔玛的信中所说:“这部作品是只能以世界本身来解释的作品。如果有人要求上帝对他所创作出的这部作品——‘世界’加以说明和解释的话,他也无法做到。”[10]52吉多·阿德勒(Guido Adler)试图传达马勒的音乐给他留下的印象,他认为马勒在时代中建立了可靠的传统,他的作品可以让人感受到即将到来的时代脉搏,并以民族音调和国别特色作为音乐的基础。他如此评价马勒的音乐:“你会看到被天使环绕的孩子、面对逆境的年轻人、陷入冲突和斗争的男人、英勇无畏的战士、为挚爱而痛苦的妻子,以及为不朽而奋斗的人类。你暗自聆听大自然的节律: 绿茵滋长,树影婆娑,动物奔跑,还有让人心生惶恐的扰攘。你促使我们觉悟,趋向神往的虔诚。”[21]159这是马勒基于标题创作音乐,但又同时认为应该如同房屋盖好后拆除脚手架一样摆脱文字的初衷。瓦格纳在歌剧中实现了贝多芬的预言,马勒在交响曲中完成了瓦格纳的理想,他们都是德意志浪漫主义精神的代表。《第二交响曲》的发展始于无从解决的主观焦虑,经过一系列说明性的间奏曲,归结于一个大规模的终曲。“我从上帝那里来,要回到上帝那里去”的音乐主题是布鲁克纳和马勒共同追求的理想,也为德奥音乐传统的延续提供了明证。对马勒来说,每一部交响曲都是一个独立的世界,都有自己的规则和秩序。如果说,马勒的乐章组合还与19 世纪的交响曲相关的话,那便是对音乐独创性的追求——他对奏鸣套曲的扩充,他的音乐和文学的高度匹配。马勒以交响曲建造了一个包罗万象的世界,其中的无终性、无尽头也正是浪漫主义的核心。