动物药紫草茸的药用历史考

2023-10-19孙灵芝

孙灵芝

(北京中医药大学中医学院,北京 100029)

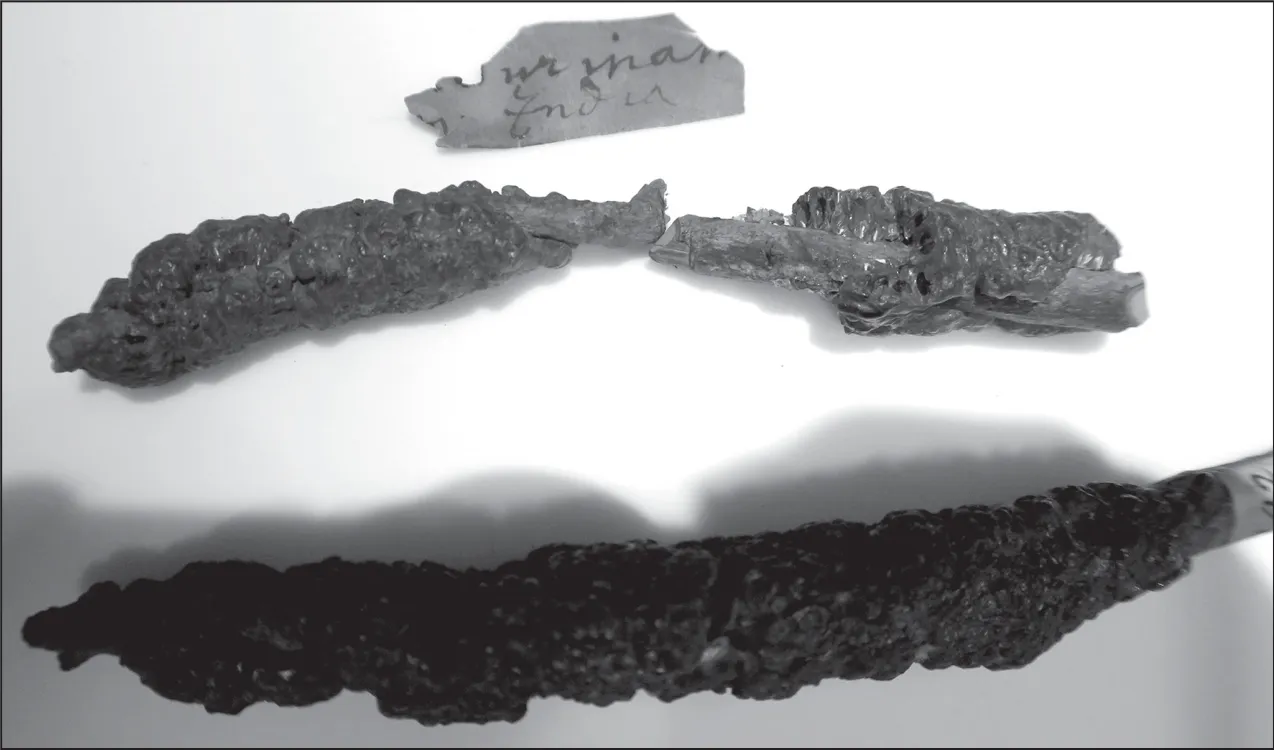

英国伦敦自然历史博物馆珍藏有来自汉斯·斯隆(Hans Sloane,1660—1753)的一批古代中药饮片,斯隆爵士出生于爱尔兰,是一名出色的英国医生。这些标本是斯隆爵士委托东印度公司代为搜集的,现在保留的仅是当初搜集的一部分,赵中振对这批300 年前的医药文物进行了考证,其中有木鳖子、紫草茸(图1)、楮实等一批南方民间用药,认为从藏品内容来看,很大可能是来自中国南方的某一药房[1],而“南药”紫草茸是雌性紫胶虫(Laccifer LaccaKerr)的分泌物。

图1 英国伦敦自然历史博物馆藏紫草茸(赵中振教授拍摄及提供)

紫草茸主治五脏邪气、金疮、带下,有破积血、生肌、止痛、出痘毒之功,曾载于1963 年版及1977年版的《中华人民共和国药典》,此后未见载于其他各版药典。2018 年7 月3 日,国家药典委员会发布了《关于对维生素C 等6 个药用辅料标准征集意见的通知》,对虫胶的标准进行了线上公示。紫草茸称为“虫胶”多作为药用辅料,一般用作包衣材料、成膜材料、缓释材料和微囊胶囊材料等。目前全世界多数市售虫胶由印度和泰国生产,小部分来自缅甸和马来西亚。

本文试图以“紫草茸”这一具有流通性的动物药为例,说明其在全球史视野下的“名称”演变史,即其如何从一个“音译”词到本土化名词,又试图梳理其来华后的入药功效演变史,即人们是如何逐步认识到紫草茸是一种动物药及其稀有度,以至于时人不查反而认为它是伪品的。

一、紫草茸学术史回顾

“紫草茸”其名,我国古书记载甚多,西晋张勃《吴录》记为赤胶;唐代张彦远《历代名画记》引用《吴录》之述:“南海之蚁矿,紫矿也,造粉燕脂,《吴录》谓之赤胶也。”唐代《酉阳杂徂》记为紫矿,呼为“勒佉”,各本草如《唐本草》为“紫矿麒麟竭”同记;宋代因袭唐说;元代周达观《真腊风土记》始称“紫梗”;明初《回回药方》有两个禄其方,明代李时珍《本草纲目》从木部移到虫部,条文为“紫矿”,但释名为赤胶、紫梗,明代丘可封《神应心书》开始描述紫草茸;清代叶大椿《痘学真传》、赵学敏《本草纲目拾遗》使用“紫草茸”;韩槐准《南洋土产异名注》提到南洋华侨在商业上称为“梓梗”[2]。

关于“紫草茸”的性状认识,在古代,有误以为是矿物药的,如元代《痊骥通玄论》兽医之书注解紫矿为“陈石灰”,可见不明来由,书中记载此药是用来治“马肾毒”,“用掌胎膏:紫矿、麻黄、沥青、黄蜡、头发灰各等份。上药为末作膏,将烙铁稍烙,搽之”[3]。更多地,还是存在植物药还是动物药的认知差异。此外,关于紫草茸,由最开始有记载的止血金疮药到后来的儿科痘疮专用药,亦有因其名为“紫草茸”而带来的名物混乱,人们误以为其是植物药“紫草”的根部。

(一)植物药与动物药的混乱认知

刘寿山主编的《中药研究文献摘要》(1820—1961)里并无“紫胶”的条文,而在“血竭”部分记录了1933 年上村六郎发表在日文期刊《本草》第10 号1 至6 页的论文《血竭(骐麟竭、骐麟血)考》,指出“文中有血竭与紫胶(即紫矿,俗名紫草茸)的辨正”[4]275;其后的两本《摘要》(即1962—1974、1980—1984 这两本)均有“紫胶”条文。

《中国南药志》记载了紫矿,认为紫矿为豆科植物紫矿[Butea monosperma(Lam.) Kuntze]树皮中流出的红色液汁,干燥后变成赤胶,又名紫矿。医药上用作收敛剂,花可作红色或黄色染料,种子可用于杀虫。紫矿花的提取物可以治疗肝病和抑制肥胖,紫矿及其树皮还具有一定抗生育能力[5]。书中还描述了“紫矿”作为植物药的资源开发情况。

《新修本草》将紫矿、骐麟竭同入1 条,列于“玉石部”项下,主要是因为始载于《雷公炮炙论》玉石部,可见对紫矿、骐麟竭的基原不甚了解。“紫矿麒麟竭”条文在宋代唐慎微《证类本草》列入卷十三“木部”,认为此药物与麒麟竭大同小异。那么,紫草茸到底是当作植物药血竭使用的树脂,还是动物药“虫类分泌物”紫矿?学术界注意到这样的本草有古今名物不一致的问题,本草学者那琦认为紫矿是寄生于植物(紫矿、花没药、柳豆、木豆、阿拉伯胶树、菩提树、榕树、无花果树、龙眼树、荔枝树、檬果树、含笑、罂子桐、枣树等)而分泌的固形物,而目前对于其名实考辨,卢穗万[6]的考证比较详细。

张卫等指出南北朝时将紫胶虫在紫矿树(Butea monosperma)中所分泌之物作为血竭使用,唐代之后便不再被使用。唐代起,金缕梅科植物枫香树(Liquidambar formosana)的树脂被作为血竭使用,但宋代《本草图经》前后(1020)便退出主流市场。后世药用血竭两个品种为百合科的剑叶龙血树(Dracaena cochinchinensis)及棕榈科植物麒麟竭(Daemonorops draco)[7]。关于此药是植物药,还有李曌华的观点,她据《慧琳音义》《希麟音义》认为此药出自西域,“其传入中土的时间不晚于唐代,其药是用其树皮和叶子共同煎煮而成,呈紫红色,功能去除五脏邪气,治疗带下、止痛、破积血、金创等病证。药物学著作及其他文献中多作‘紫礦’,非本字”[8]。

(二)从金疮生肉到小儿痘科专用

紫草茸功效的演变,其实是因为后人不识此药,将此动物药“紫草茸”与植物药“紫草”的根混淆,因而在古籍方书的记载里产生了功效的演变。

在现代《中药学》书籍里列“紫草”别名时均会提及“紫草茸《小儿药证直决》”。《小儿药证直决》载“治疮疹出不快及倒魘,四圣散。紫草茸、木通、甘草、枳壳、黄芪”[9],虽然没有指出到底使用的是“紫草”之根,还是动物药“紫草茸”,但是考虑到紫草历来被用于治疗疮疹,可知应当是“紫草根”。宋代闻人规《痘疹论》“紫草饮治痘疹三四日隐隐将出未出:真紫草茸二两须仔细辨认勿用茜根假者”[10]提到根类入药为真,可知宋代应当是“紫草根”无疑。《圣济总录》治疗小儿疮胗倒靥的“紫雪汤”[11]只提紫草茸与地龙二味药也没有确指。但其他一些方书里出现的“紫草茸”是确切的“紫草”,如清代张璐《张氏医通》使用四圣散治疗痘出不快将欲倒靥,提道:“紫草茸一味,世医咸用紫草代充,是以用多不效,原夫紫草茸本名紫,乃蚁穴麒麟竭树脂凝结而成,不但可以活血起胀,兼得虫毒攻发内陷之邪最锐,且无咸寒过润作之虞,盖缘紫之功甚于紫草,故有紫草茸之名,其实非一物也。”可见世医都用紫草代替紫草茸使用。

清代学者怀疑紫草茸这一名称产生系与“紫草”相混淆,起源是由于时人误解李时珍《本草纲目》注的本意,如“紫草茸辨误”一篇专门考证何以谬误:“考《本草纲目》紫草,释名紫丹,别录一名紫芙,一名茈䓞,一名藐,一名地血,一名鸦衔草,初无所谓紫草茸者,惟李时珍纲目注中曾言其根头毛白如茸,后人因添一茸字以炫人目,不谓药肆中又以紫草胶代紫草茸,而紫草之与紫草茸遂分而为二,以讹传误,相沿已久。殊不知紫草气味苦寒,斑疹痘毒用以活血凉血,若一经熬胶,不但不能凉血,且使热毒胶粘不能透泄,一字之微,人之生命系焉,吾辈涉笔不可以不慎,窃愿后之用紫草者,幸勿再书茸字,又按:紫草一物,花紫、根紫,可染紫色,故名。紫草胶系烛肆用以染色者并不入药。”[12]即紫草根头有毛白如茸,说明清代学者认为所谓紫草茸应是使用的紫草根。

二、紫草茸产地研究

对紫草茸的产地进行研究,可见全球史视野下这一物质的流动性。3 世纪张勃在《吴录》中说:“九真移风县,有土赤色如胶,人视土知其有蚁,因垦发以木插枝其上,则蚁缘而上,生漆凝结,如螳螂螵蛸子之状。人折漆以染絮物,其色正赤,谓之蚁漆、赤胶。”九真移风是今越南中部的清化省。印度学者认为紫草茸是印度本土药物,指出:“乌纳尼和阿拉伯(700—1200)的医生在他们的书中写到了紫胶的药用特性,基本上,紫胶是印度原产的药物,他们之前混淆了确切的来源,错误地将其描述为植物来源的药物。”[13]

刘崇乐对其国外记载进行了详细梳理,认为最早的记录是《印度史诗》(Mahab-harata)[14]。公元前220 年,Aelian 指出紫胶是染料来源。1563 年,Garcia de Orta 提到印度人利用紫胶。与李时珍《本草纲目》几乎同时期有4 篇文献:1590 年国王Akbar 的Ain-i-Akbari指出清漆含紫胶成分;1593 年Bauhin 认为紫胶系植物分泌;1601 年Clusius 认为紫胶是某种大蛾产物;1596 年林索登认为紫胶是有翅蚂蚁吸食树胶而产于枝上。1782 年Kerr 首次记述了紫胶虫并命名为Coccus Lacca。荷兰人林索登(Jan Huygen van Linschoten,1562/1563—1611)以传教士的身份在印度生活了数年,约1589 年离开印度,他的著作《东印度水路志》于1596 年荷兰文初版,1598 年有英译本,书中叙述了紫胶产地、各民族名称,如马拉雅拉姆语为“arakku”,紫胶的形成、加工、利用和古代的国际贸易。当时紫胶产量最高的是Pegu 王国,运到苏门答腊以交换胡椒。苏门答腊的商人将紫胶经红海销售至波斯和阿拉伯,因而这些国家和土耳其人也把紫胶称为苏门答腊胶(Lac of Sumutri)[15]。奥尔塔Colloquies on the simple and drugs of India记载了印度的药物,该书提到紫草茸时,认为若缺乏紫草茸时,可用血竭取代,这也是一种止血药。

我国古代所用紫草茸多从国外进口。韩槐准《紫矿之研究:古代南洋贡入及输入物品之一》指出这是古代贡入及输入物品[16]。唐代认为其产地为真腊、波斯、昆仑三国。段成式(803—863)《酉阳杂俎·木篇》载:“紫矿树,出真腊国,真腊国呼为勒佉。亦出波斯国……昆仑国者善,波斯国者次之。”[17]为了获取这味药的知识,段成式曾向波斯国使乌海及沙利深、真腊国使折冲都尉沙门陀沙尼拔陀等人求教过。唐宋时期,有大量的异域贡献紫矿的记录。宋代唐慎微《政和本草》载“图经曰……《交州地志》亦云本州岁贡紫,出于蚁壤”“《海药》……《广州记》云生南海山谷”。《宋会要辑稿》“蕃夷七”提到占城(今越南中南部)来进紫矿:大中祥符四年(1011)十一月五日,“占城国主杨普俱毗茶室离遣使贡……紫矿”;熙宁五年(1072)六日,“占城国遣使奉表,贡……紫矿”。《宋史·列传卷二百四十八》:“三佛齐国,盖南蛮之别种,与占城为邻,居真腊、阇婆之间,所管十五州。土产……紫矿。”

明代徐宏祖《徐霞客游记》(1650)第一个明确云南保山昌宁之间的枯柯坝是紫胶的产地之一,并在游记中记述了紫胶虫的寄生植物紫梗树的形态:“有一树立冈头,大合抱,其本挺植,其枝盘绕,有胶淋漓于本上,是为紫梗树,其胶即紫梗也即紫胶,可制漆,初出小孔中,亦桃胶之类,而虫蚁附集于外,故多秽杂云。”[18]描述其用途是制漆,云南一直到现在仍然是我国紫胶的主要产区[19]。云南省所产的紫胶作为原料以低价输出国外,在国际市场上占一定数量。西藏产紫草茸也被清代医家所用,《西藏图考》描述吐蕃国地产有紫草茸[20]。

《海关医报》第10 册为中国药材清单,其中来自上海的海关有紫胶(第601 条),运往天津和烟台[21]。第二部分是1884 年11 月1 日至1885 年10 月31 日的药材名单,第494 页列有“草蓉(紫草蓉)”(第1 344 条)是药材的根部,来源是广东;第497 页有“紫胶”(第1 407 条),来源是江苏。

三、紫草茸药用记载

紫草茸的临床应用比较广泛,唐代主要用来治疗湿痒疮疥、金创生肉等,明清以来因为多与紫草混淆而记为治痘疮,民国时期误认为是伪品紫草茸,朱良春认为紫草茸清热、凉血、解毒,对瘟疫类疾病疗效显著。

(一)唐宋时期止血、金疮用

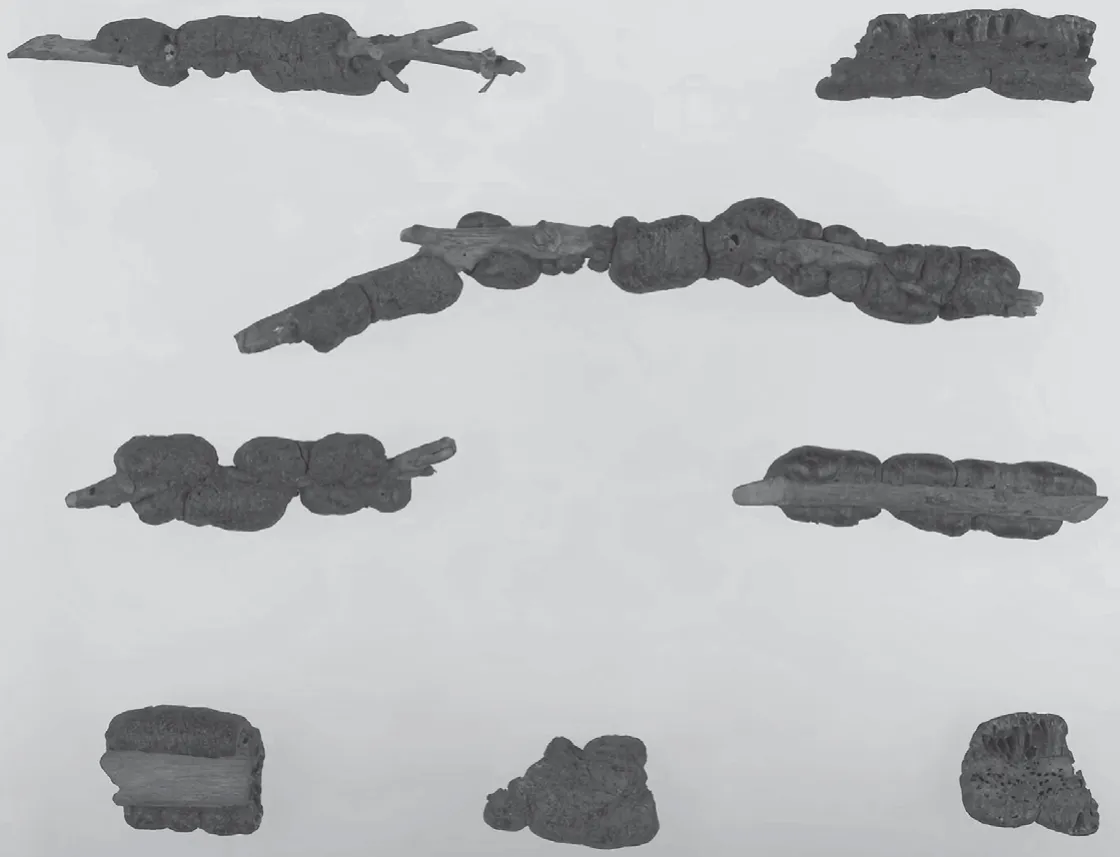

日本正仓院藏有中国唐代不少药材。日本保存至今的正仓院文书中就有“紫矿”的出现。正仓院北仓出纳账簿“弘仁十三年(822)三月廿六日出……紫矿捌斤肆两(小)”。正仓院宝物[22]也有6 片紫矿和8 片紫矿的展出(图2、图3)。在敦煌藏经洞保存的吐蕃文遗书P.T1057 号《藏医杂疗方》载治流血方就有紫矿[23],主要用于止血。这个记载与同时期汉族本草记载的功效是一致的,均作为疮用药。尚志钧辑复的《新修本草》(成书于公元659 年)玉石部中品“紫矿麒麟竭”则说可以用于“金创”。其后宋代各本草著作基本沿袭其功效记载。唐代李石的畜牧书《安骥集》载有使用紫草茸的车前散。

图2 日本正仓院藏6 片紫矿图

图3 日本正仓院藏8 片紫矿图

(二)明初《回回药方》

“答洼兀里禄其可必而方”“答洼兀里禄其撒尼而方”均有紫梗,这两个方子收入《回回药方》卷三十杂证门,按照阿拉伯语音译分别是一种大膏方、一种小膏方。具体方使用到的本草的汉译,见以下括号中的本草名,参考了宋岘的《回回药方考释》[24]及贾孟辉的《回回药方残本注评》[25]。宋岘指出“答洼兀里禄其可必而方”与《医典》卷五第三册第331 页的“大的紫矿药”内容基本相同,而《医典》方还多了7 味药,分别是接骨木子、劣质桂皮、洋乳香、菖蒲、野棕榈果、甘草膏、大黄;“答洼兀里禄其撒尼而方”与《医典》卷五第三册第331 页的“小的紫矿药”内容略同,《医典》方少1 味没药,及“胡椒”也没有注明是否为“黑胡椒”。

“答洼兀里禄其可必而方”即紫矿大膏子药方大者。紫梗净者,八钱苦把耽仁(苦扁桃仁)退皮肉桂 撒答只忻的即枇杷叶丁香各五钱可马肥徒西(筋骨草)谟福 没药 祖伐(牛膝)干者,各四钱甘松一两二钱堵胡即野胡萝卜子可剌福石子(芹菜籽) 法体剌撒里荣即是当归即剌即野茴香乞而马尼者干姜各八钱真体牙拿(胆) 咱刺顽的(马兜铃)圆者,各七钱咱法阑即番栀子花蕊,三钱白薇七钱茜根一两半札阿答(苦艾) 亦即黑而(香茅)各三钱黑胡椒 木香各一两西撒里欲西(香草)三钱八剌珊油(接骨木油)即蜜斯儿地面树上出的油,三钱半

已上药当捣者捣罗为末,当化者于蒲萄酒内化开,后同与制过净蜜相和。每服一钱。又一等医书说,加芦荟一两,荜拨、咱剌顽的(马兜铃)长者各七两,乳香三两半。

又一方 此方极有效。

紫梗蜜思而者,八钱苦把耽仁(苦扁桃仁) 肉桂 撒答只忻的即枇杷叶丁香各五钱可马肥徒西(筋骨草) 福谟 没药 祖伐(牛膝)干者,各四钱甘松一两二钱真体牙拿(胆) 咱刺顽的(马兜铃)圆者,各五钱芦荟一两二钱堵胡即野胡萝卜子可剌福石子(芹菜籽) 法体刺撒里荣即是当归即剌即野茴香乞而马尼者干姜各八钱咱法阑即番栀子花蕊,三钱白薇七钱茜根一两半哈不黎八剌散即是蜜斯儿地面树上油合成的丸子药木黑黎即安息香牡丹皮 麻思他其即西域芸香也哈撒卜咱里剌各七钱半乳香三钱半荜拨 咱剌顽的(马兜铃)长者,各七钱甘草汁一两二钱大黄五钱札阿答(苦艾) 亦即黑而(香茅)各三钱黑胡椒 木香各一两西撒里欲西(香草) 八剌珊油(接骨木油)即蜜斯儿地面树上出的油,各三钱半

已上药与制过净蜜相和。每服一钱。

“答洼兀里禄其撒尼而方”即紫矿小膏子药方小者。大黄一两半紫梗净者木香 没药 福可黑亦即黑而(香茅的花蕾) 哈不里阿而(月桂子) 突鲁迷者(羽扁豆) 胡芦巴 黑胡椒各一两

已上药依法与制过净蜜相和。每服一钱,与阿福敷汀即艾汤同服

(三)明代李时珍《本草纲目》

【气味】甘、咸,平,有小毒。大明曰:无毒。【主治】五脏邪气,金疮带下,破积血,生肌止痛,与骐麟竭大同小异(苏恭)。湿痒疮疥,宜入膏用(李珣)。益阳精,去阴滞气。太清伏炼法。【附方】新三。齿缝出血:紫矿、乳香、麝香、白矾等分,为末,掺之,水漱。(《卫生易简方》)产后血运,狂言失志:用紫矿一两。为末。酒服二钱匕。(《徐氏家传方》)经水不止,日渐黄瘦:紫末,每服二钱,空心白汤下。(《杨氏家藏方》)[26]11-12

李时珍“紫草”条目下引用元代医家曾世荣《活幼心书》:“紫草性寒,小儿脾气实者,犹可用。”考曾世荣《活幼心书》原文:“按《本草》云:紫草性寒,小儿脾气实者,或尔偶中,脾气虚者,反以为害。如戴氏方名紫草茸饮,后人讹传此方,缺其茸字。盖茸者,春月才生之芽,色泽而红嫩,得阳气之使然,以类触类,所以用发豆疮故效。但罕得嫩茸,后以紫草头仅半寸者代之,即与茸初萌处同类。今人不达其理,遽全用之,有脾虚者服之泻作,疮陷不救者多。予尝目击其事,深为可伤。凡治豆疮,不可不明此理。盖戴氏紫草茸饮,内有人参、黄芪、当归、白芍药佐之,故用验矣。”[27]其后的附方“紫草茸饮”很确切地描述“无嫩茸,取近芦半寸者代”。

清代唐大烈《吴医汇讲》载:“辨紫茸之伪:痘科所用紫茸,即紫草之嫩苗也。《活幼心书》云紫草性寒,小儿脾实者可用,脾虚者反能作泻,古方惟用茸,取其初得阳气,以类触类,用发痘疮。今人于前四朝凉血利窍则用紫草,若痘局布齐后改用紫茸,以血热未清,于凉血中兼寓升发之义也。今肆中所用色紫而形如松膏者乃系洋内树脂,与紫草茸迥异,医俱不察而用之,不可不急为之辨。”[28]唐大烈认为痘科之用紫草茸应当是取紫草之嫩苗,而当时药肆售卖的却是树脂的紫茸。

(四)清代叶大椿《痘学真传》

叶大椿《痘学真传》在“草部”中记载“紫草茸”,除了记载自己亲眼见到的外国带归的紫草茸,还称由于方书不载所以不敢“擅增本草”,说《神应心书》倒是单独标记紫草茸一项。其描述“色澹澹红,着大树枝上,如白蜡”符合紫胶的形态,但是否定了“胭脂渣是紫草茸”这一说法。此外叶大椿《痘学真传》所引用“屡获其效”的谭应梦之文,应该是丘可封之文:

紫草茸,古本不见。近刻但在紫草项下,注明紫草茸染手者为佳,竟不知别有一种。予幼时见世叔华泓卿家有紫草茸,为发痘神丹,乃其高祖学士鸿山公使外国带归者,予取而藏之,每遇血毒壅,失血烦闷,顶陷不起,痘疔肿胀,于清解药中研加四五分,无不神效。惜乎方书不载,不敢擅增本草。近见《神应心书》独标紫草茸,色澹澹红,出乌思藏,着大树枝上,如白蜡,其价如千金,不特发痘如神,用酒调服一二钱,能治诸肿毒恶疮。又云:顺手擂一钱,酒下,力能催生,此浟水谭应梦屡获其效。并请正西番贡僧之语。至近时亦知茸非紫草之嫩苗,复误认胭脂渣即是紫草茸,此说更谬。[29]

叶大椿提到的《神应心书》,应是今天传世之《(删订)痘疹神应心书全集》,上海中医药大学图书馆藏明万历二十九年(1601)抄本,不分卷,卷前有“谭应梦序”。序文概说此书之由来:其五岁儿发痘疹,“昏闷,舌黑,头腰痛,诸恶证并生”,医谓必死。后采纳刘文光建议,用九味神功散治之而愈。谭应梦询问此方由来,刘文光“即以是书进”,乃“上饶柳樊丘公教授凌江时所著”。谭应梦因而“特为之正其讹,汰其冗,补其阙,叙而一再锓之,题其额为《痘疹神应心书》……以广邱公神明之德于无穷也”。也就是说,谭应梦将明代丘可封书刻印冠以《痘疹神应心书》之名。这也导致叶大椿《痘学真传》引用该文时认为是谭应梦治痘屡获其效。谭应梦在丘可封《痘疹神应心书》书序里明确指出南方人都误以沉黎之紫草皮丝为茸,叙述了使用植物药紫草的皮丝伪造动物药紫草茸的时况。事实上,应该是丘可封治痘屡获其效,因为《江西通志》记录丘可封精《素问》,著有医书及经验奇方。且谭应梦序里又明确提到“邱公”:“中所称紫草茸者,出乌思藏,自是一种,用之化毒活疔、活血排脓大有神,又邱公所未常见、未常用矣。”樊如柏《续刻简易验方》一书卷六即《删订痘疹神应心书》,有注明系贵溪柳樊丘可封裁定,该书“真假宜辨论”部分描述了丘可封所见紫草茸:“此茸色淡红,出乌思藏者,大树枝梗上如白蜡,然竟不便(辨)其何树。先时价如金,西番贡僧假道余治,余细询之,云然,且云能起痘顶,能治痘疔,俱用蜜水汤或人参汤调三五分下,能治诸肿毒恶疮。亦擂碎一二钱,酒调下,又云顺手擂一钱,酒调下,能催生,俱神效。”[30]可见,丘可封“未常见、未常用”的并非植物药紫草,而是动物药紫草茸。叶大椿误以为是紫草之嫩苗,所以记在草部之中。

(五)清代赵学敏《本草纲目拾遗》

赵学敏《本草纲目拾遗》受叶大椿影响,亦将“紫草茸”收入卷五“草部”下,赵学敏的按语可见其误以为与紫草有关。考其具体描述,乃引用叶大椿之言论。除大量引用叶大椿言论之外,其描述的主要用途是“治痘,及诸肿毒恶疮,催生”,论曰:“古惟用茸,取其初得阳气,以类触类,所以用发痘疮,则用茸亦见于此,而亦未闻有乌思藏所出一种。据叶所云,又似紫,亦无的解,以其亲试历效,故存其说,以俟后之博访。已亥冬,遇刘挹清少府于余杭,言其祖曾任蜀藩,家有西藏紫草茸,皆成块如指头大,色红而眀透如琥珀,知叶所载为不谬。”

赵学敏引用了李时珍《本草纲目》紫草条目下引用的曾世荣《活幼心书》以及明代翟良《痘科释义》①赵学敏引用即此书,但查现存书,疑为《痘科类编释意》。云:“痘科用紫草,古方惟用其茸,取气轻味薄而有清凉发散之功,凡下紫草,必用糯米五十粒,以制其冷性,庶不损胃气而致泄,惟大热便秘者不必加。”[31]131可知,宋元以来的“紫草茸”实为“紫草之嫩苗”,而叶大椿误记于草部中,影响了《本草纲目拾遗》的分类。除此之外,《本草纲目拾遗》卷九“器用部”,亦有提及用以治疗血崩、肠风下血以及9 种心痛的“火漆”乃造胭脂紫梗水以染脂胚所漉之渣滓也,并指出《物理小识》有火漆之说,强调紫梗配以黄叶水同煎,色才能变红,其所余之渣则火漆也,入药只需研极细用之,中有枝梗不受研者筛去[31]361-362。

(六)民国曹炳章《规定药品考正》

曹炳章《规定药品考正》第一章“假托乱真之去伪”认为紫草茸是紫草萌芽嫩苗,认为紫是伪品紫草茸,“紫草茸,即紫草宿根次年初发生萌芽之嫩苗,取其透发痘疹,解痘毒,涂疮疖。如紫草茸无觅,紫草可代用之。今市肆所用紫草茸乃紫也,别是一药,辨述于后”[32]。曹炳章引用祝天一之论:“草之初生曰茸。紫草茸者,言紫草初生茸乱之嫩茁也。今市上所谓之紫草茸,形如螳螂、螵蛸,色紫,断之透明,烧之烊作黏液,可粘破损玻璃器皿,是胶质也,非紫草之嫩茁也明矣,然不知其何物也。遍搜本草,类似虫部中之紫矿。今人痘科方多用紫草茸,药肆即以此物与之,医家、药家、病家皆不之察也。”[33]又引王治华之论:“今人用以治痘疮,有治血起胀之功,无咸寒作泻之患,其功倍于紫草,故亦以紫草茸呼之,实非紫草同类也。”其认为“透发痘疹,解痘毒”的“紫草茸”应该是紫草之嫩苗,并在其后详细论述了草本植物紫草产地差异:“产广西者,外皮生皱纹,色紫黑,内肉黄白色,柔软者为上品;产云南者,外皮亦紫黑,内肉亦黄白色,质略松,为略次品;产山东者,外皮紫赤色,内肉黄白而松,品更次。”引各家诸说指出紫草药用,取根、取茎、取茸也,并认为近今药肆售卖的紫草茸就是紫矿,应列入虫类。

(七)民国中医药期刊的讨论

民国时期中医药期刊对“紫草茸”的讨论反映了上海医界对此药的认知。如《神州国医学报》第四卷第八期是“药物专辑”,这一期关于紫草与紫草茸的考辨文献有3 篇,即徐相任、上海市国医公会、杨彦和所论。徐相任认为紫草茸从广西来,乃人工所为,提到紫草茸实紫矿胶之误也;上海市国医公会认为紫草茸是李时珍之后,因治痘有特效而被后世医家所采用,药店所必备。“近世医界只知紫草用于痧,紫草茸用于痘,对于紫草与紫草之嫩茸,几已不复分别,而药业恐亦不备矣。兹询诸药材行友人,紫草茸产于新加坡及西藏等处,紫草则出产山西”,建议“此后凡写嫩紫草即‘紫草嫩茸’,如写紫草茸即‘红色成块之紫草茸’,以资辨别”[34];杨彦和建议“医界疏方,用于痧疹者,尽可书‘嫩紫草’,而用于痘疮者,须改书‘明紫矿’或‘紫矿茸’以免纠缠不清”[35]。

(八)现代《朱良春虫类药的应用》

朱良春在虫类药物研究第四章“宣风泄热”中论述了其作为“紫草茸”的应用[36]:“紫草茸味甘、咸,性平;入心、肾两经。功效清热,凉血,解毒。主治麻疹、斑疹不透,月经过多,崩漏,疮疡,湿疹。历代医家经常用于用治痘疹透出不快者。内服研末1.5 ~3 g,煎汤3 ~10 g;外用研末撒或熬膏涂敷。”并例举医案,主要用来治疗痘疹、七日热、湿疹、血管性头痛、崩漏等,认为紫草茸清热、凉血、解毒,对瘟疫类疾病疗效显著。

四、紫草茸的其他用途

紫草茸,宋以来南方多取其红色,用来造胭脂,虫胶漆片作为具有较强粘附力的胶剂,在清代宫廷有修复瓷器的记录,也一直沿用至今。

(一)取其色:染料所用

晋代张勃、唐代苏恭都有将紫草茸用作染料的记载。《吴录》称紫胶可以染絮物(即丝织品),苏恭称可以染麖皮和宝钿,苏颂《本草图经》(1061)说今医方亦罕用,惟染家所需,说明紫草茸在宋代主要是用作染料。取其“红色”,因此可以用来绘画和做胭脂。敦煌莫高窟的画像,就使用了紫矿[37]。女子胭脂之用,如唐代王焘《外台秘要》卷三十二有崔氏造燕脂法:紫一斤(别捣),白皮八钱(别捣碎),胡桐泪半两,波斯白石蜜两磥[38]。使用紫矿做胭脂,多是南方习惯,宋代就有南方大量使用紫矿的记载,如《宋会要辑稿》描述太宗太平兴国二年(977)十二月二十八日,“钱俶进……紫矿共四百四十斤”。明代李时珍《本草纲目》虫部第三十九卷记述“今吴人用造胭脂”。清代赵学敏《本草纲目拾遗》“吾杭造胭脂者借以染制”。

徐相任在1936 年提到民间使用紫矿做红蜡烛的情况:“三十年前,做红蜡烛者皆以紫矿与蜡同煎而成,其色亦非常娇艳所引用紫矿,皆药材行之副业。三十年来,烛业已不用紫矿,而用舶来红粉,以紫矿费大而耗烦耳。余自幼与蜡烛作为邻,见所谓紫矿者,皆红树枝耳,熬出其汁,即可与蜡溶和。”[39]

(二)取其性:黏合使用

唐代苏恭“亦以胶宝物”,即是取其黏合力强。《慧琳音义·一字奇特佛顶经》:“紫,虢猛反。案,紫,外国药名也。紫赤色,出外国,煎菠罗奢树皮汁兼食。此木虫粪成胶,堪黏宝钿作用。”[40]称其“虫粪成胶”。荷兰人林索登1596 年提到中国在当时已出口紫胶涂饰的桌、椅、木箱等。故宫博物院的文物修复专家回忆,民国时作为修补故宫藏器物的主要黏结剂,虫胶漆片效果很好,经热熔后化为液体后涂抹于断面上,连接加固器物断面,等其冷却即可黏合[41]。1765 年,余庆远在《维西见闻纪》的“物器”章提到“紫胶”这一名称,主要是作为黏合剂使用,“熬茜草汁成饼,径寸五分,中为孔,系绳,同铁章佩之皮囊。纸缄、绳结之间,烘胶涂之,而印以铁章,人莫能解拆”[42]。制墨时添加紫草茸可以使墨润滑而不胶滞,元代陆友在《墨史》中记载:“叶茂实,太末人,善制墨……其胶法甚奇,内紫矿、秦皮、木贼草、当归、脑子之类,皆治胶之药。盖胶不治则滞而不清,故其墨虽经久或色差淡,而无胶滞之患。”[43]

清末《时务通考》一书描述了紫草茸在新领域的使用,卷二十四“化学”载:“拉克(又名舍来克,中名紫草茸),为工艺多用之料出于数种树上,其树有小虫,刺通树枝,流出之汁变为深红色包住树枝,折取树枝即得拉克条;从枝上剥下在钠养炭养水内加热令沸,即成红色之染料,名拉克子;将此子加热熔化即得拉克片,西人之帽有硬衬即用此为胶类,又可为火漆之用;如将散达拉格(即芸香)与菲尼司(即松香油类)在醇内消化,又可为黄铜面上之漆;又如将拉克一百厘、硼砂二十厘,水四两,相和,再与烟炱捣匀成浓胶,置模内成条,待干即为上等中国墨。”[44]18卷二十五“电学”载:“衣比奴司以算学得推引之术……乾隆五十年果伦伯剏设测电力之器一测相引相推之力,名为扭力称作此称之法用丝一条挂一舍来克(即紫草茸),所做之细针再以灯心草之小粒外包金箔连于针之一端。”[44]5

在文物残留物分析中,要将微量紫胶从大量其他物质和杂质中鉴别出来具有相当难度。浙江大学文物保护材料实验室张迪等制备“抗紫胶桐酸多克隆抗体”,在优化条件下进行酶联免疫法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)检测,可特异性和灵敏地检测出微量紫胶黏接剂[45]。酶联免疫法检测出文物残留物中微量动物胶、蛋清、酪素胶、大漆、桃胶、松香等10 余种中国古人常用的胶黏剂,可检测鉴定壁画颜料胶结物、器物胶黏剂、早期人类涂敷物。

五、紫草茸名性用的认知演变

第一,论其始名。我国最早对其称“赤胶”,可见对其“黏性”的认知。《回回药方》记载的“禄其”有说是梵语而来,因印度是紫胶的主要产区,紫草茸其梵文名常用的是laksha,意译为十万(引申为数以万计的胶虫),林索登描述马拉雅拉姆语为arakku,也与《酉阳杂俎》记载的“勒佉”发音近似。在波斯、阿拉伯语中呼为Lakki。“勒佉”“禄其”此二者,皆为紫草茸的音译。清代“火漆”之名可见对其应用的描述。

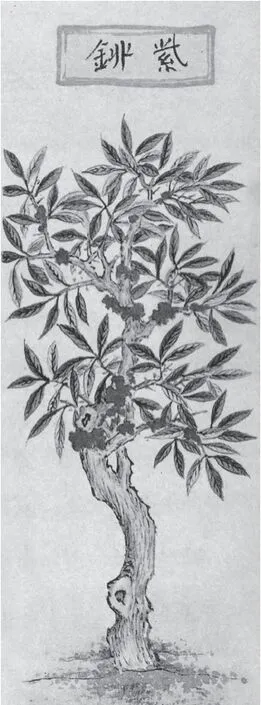

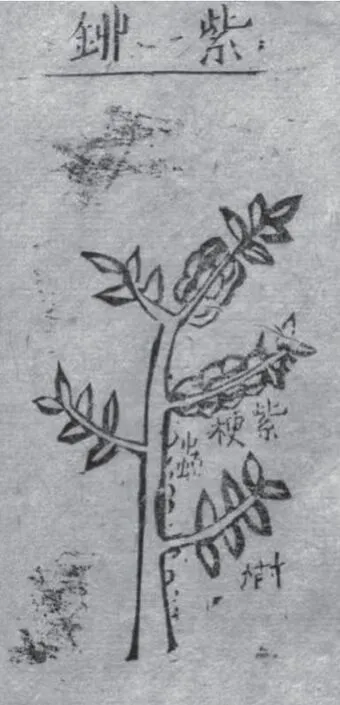

第二,论其性状。《雷公炮炙论》和《新修本草》均将其记录在玉石部,可见对基原认知以为是矿物药的一种;宋代《开宝本草》“紫矿麒麟竭”注明从玉石部移至“木部中品”(卷第十三),《重修政和经史证类备用本草》在木部中品之上,紫矿与麒麟竭分条论述;明代《本草品汇精要》卷十八“木部中品之上”分条论述(图4),《本草纲目》始移到虫部(图5)。可见,随着人们对此药物了解程度的深入,“紫矿”的知识记载完成了从玉石部到木部到虫部的认知转移。

图4 《本草品汇精要》紫图

图5 金陵本《本草纲目》紫图

第三,论其用途。中国古代本草体系对于紫矿功效的记载具有一致性,如《本草纲目》“五脏邪气,金疮,带下,破积血,生肌止痛”仍是从前本草之功用记载,而儿科领域对于“紫草茸”自宋开始有所记载,但当时的“紫草茸”应当是“紫草之嫩苗”,明代丘可封《痘疹神应心书》将记录的“紫草茸”性状描述是之前本草系统的“紫矿”,清代叶大椿记为草部“紫草茸”,以治儿科痘疮而闻名。晚清以来医家以为烛肆用之,医界不用,民国诸医家又对此药产生了认知上的混淆。

紫草茸为紫胶虫的分泌物,治痘疮闻名的“紫草茸”系元以来儿科医者的“紫草之嫩苗”的误传,且古代医者一直有其是紫草之根还是树脂类药的困惑,存在古今名物混淆的问题,因此给其现代临床使用带来了不少古方应用的困惑。本文梳理紫草茸的药用史情况,指出其为动物药,“紫矿”系其在中国本草体系的常用名,唐代主要用来治疗湿痒疮疥,宋人苏颂认为医家罕用,“惟染家须之”,多做染料,明代李时珍表示南方人多用来制作燕脂,清代多被认为是植物药而用于治疗痘疮。现在广泛应用在国防、涂料、绝缘材料、黏合剂、油墨、医药和食品等领域。

致谢:本文部分论及印度医药中的记载引用了刘英华老师介绍的资源。