基于Arcgis 技术的生态区功能识别和分类保护对策研究

2023-10-19李丽珍吴艳林张远昆

许 迪,李丽珍,刘 韬,吴艳林,姚 磊,张远昆

(昆明市生态环境科学研究院,云南 昆明 650000)

0 引言

人为活动与环境的相互作用决定着自然生态系统的发展和演化方向,为了促进节约资源能源和保护生态环境的体制、机制更加完善,环境风险防范能力明显增强,经济发展和人口、资源、环境相协调,社会经济发展与资源环境承载力相适应,经济发展质量和效益显著提高,利用GIS技术,结合昆明市自然地理特征、主体功能区布局以及发展规划,对其进行生态区功能识别和分类保护对策研究,提出构筑“三屏两区一带”的生态空间布局体系,为昆明市生态安全及区域生态文明建设提供参考。

1 技术与方法

1.1 研究区域概况

昆明市地处东经102°10′~103°40′,北纬24°23′~26°22′,位于云南中部湖盆群的中心地带,北临金沙江,与四川省凉山州会东县、会理县隔河相望;南与玉溪市红塔区、峨山县、江川县、澄江县、华宁县及红河州弥勒县相邻;东与曲靖市会泽县、马龙县、陆良县和红河州泸西县相连;西与楚雄州武定县、禄丰县及玉溪市易门县接壤。东西最大横距151 km,南北最大纵距218 km,包括五华区、西山区、盘龙区、官渡区、呈贡区、晋宁区、东川区、安宁市、宜良县、富民县、禄劝县、寻甸县、石林县、嵩明县等七区一市六县(含滇中新区、经开区、高新区、度假区、阳宗海保护区),国土面积21012 km2,土地利用类型主要分为林地、旱地、自然保留地、水田、建筑用地、园地及水域,其中以林地、旱地、自然保留地、水田及建筑用地的面积占比较为突出,分别占昆明市国土面积的49.82%、19.79%、12.20%、4.41%、3.20%。

1.2 基于GIS技术的生态区保护地识别与分类

1.2.1 基础数据矢量化

通过解析卫星影像,利用ArcGIS对土地利用现状图、水环境管控单元分布图、大气环境管控分区图等相关图件资料进行矢量化,统一坐标,配准图件确定区域范围及基础地理空间数据。

1.2.2 识别并对生态区保护地分类

根据昆明市的地理环境因素,以生态系统中水土保持能力指数、水源涵养服务能力指数以及生物多样性维护功能作为评估指标,将三项生态系统的重要性评估指标进行综合评估,以直观表现昆明市的生态系统功能重要性分布特征[1]。以水环境管控单元作为基准图层,叠加大气环境管控分区的基础上,逐步融合生态和土壤等各类管控分区,通过数据提取与叠加分析,整合形成生态空间识别方案,对研究范围内污染突出、风险高、开发强度大的区域,做到进一步细化;对开发强度较低、生态功能重要且以生态保护为主的区域,将其管控单元尺度适当放大,可包括多个乡镇;对空间位置相邻、功能定位和环境管控要求等相类似,并没有明显差异的管控单元进行合并,最后以行政边界进行拟合,完成对生态区保护地的分类工作。

评估指标:

(1)水土保持能力指数评估模型:

式中:Spro—水土保持服务能力指数;NPPmean—多年植被净初级生产力平均值;Fsio—坡度因子;K—土壤可侵蚀因子[1]。

(2)水源涵养功能指数评估模型:

式中:WR—生态系统水源涵养服务能力指数;NPPmean—多年植被净初级生产力平均值;Fsic—土壤渗流因子;Fpre—多年平均降水量因子;Fsio—坡度因子[1]。

(3)评估模型:

式中:Sbio—生物多样性维护服务能力指数;NPPmean—多年植被净初级生产力平均值;Fpre—多年平均降水量;Ftem—多年平均气温;Falt—海拔因子[1]。

1.2.3 空间数据库构建

利用GIS的空间数据处理技术,将生态空间分布的识别结果与空间保护的需求进行分析汇总,建立环境功能区划空间数据库,构筑“三屏两区一带”的生态空间布局体系。

1.2.4 生态区分类结果

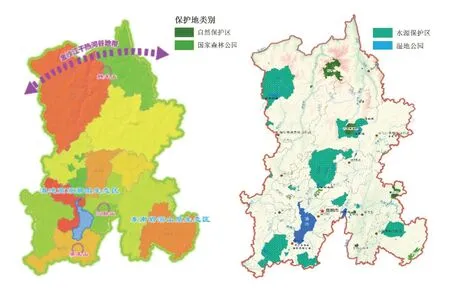

利用GIS的综合制图及可视化功能,形成生态系统保护图,在数据库中利用GIS的统计与检索功能对其进行分类汇总,结果显示划定自然保护区9个,国家森林公园4个,水资源保护区20个及湿地公园2个,见图1。

图1 昆明市生态系统保护图

1.3 功能区分类保护对策

昆明市最主要的生态系统服务功能就是生态系统调节服务功能,对提高昆明市生态环境和人民生活质量起到积极的作用。通过对生态区功能系统大数据的建设与应用,将生态系统功能区进行分类,提高生态环境监管能力的同时,创新对数据服务、数据管理和数据决策的应用模式,建设生态环境质量监管平台,建立生态环境大数据及生态环境“一张图”与“监测-溯源-管控-评估”的管理机制,实现生态环境质量精准监测、实时溯源、及时管控、效果评估,为昆明市污染防治及生态环境管理决策提供技术支撑[1-6]。

(1)自然保护区

结合昆明实际,促进生物多样性保护和以自然修复为主的生态建设,加强对山水林田湖草等自然生态系统的保护和修复,加强建设用地的空间管制,调减森林采伐的限额,强化土地集约利用,限制建设项目使用林地审批,禁止进行大规模开发与建设。

(2)国家森林公园

促进物种资源的交流,提高生态系统完整性和连通性。以昆明市生物多样性为重点开展调查与跟踪监测,加强对遗传多样性的保护,加快物种资源库的建立,促进濒危物种的保护,推进生态财富的传承与发展。通过持续开展生物多样性的本底综合调查、编目以及典型物种跟踪监测,来达到不断完善生物多样性保护基础数据的目的,建立生物资源数据库,建设生物多样性保护科研监测体系,并对昆明市外来入侵物种进行调查与风险评估,积极防范外来物种入侵。

(3)水源保护区

在规划的引领下,持续开展水环境的综合整理、水生态环境的恢复、水资源的科学管控,优化监测与监控体系,削减饮用水水源保护区内主要污染物总量,实现水源涵养能力进一步提升,生态环境问题得到明显改善。保护与管理模式更加规范,因地制宜实施重要水源地的监控能力建设、湖库型水源地富营养化与水华防治、保护区整治与生态环境修复、保护区内部的风险源进行应急防护。持续推进农村集中式饮用水水源保护区划定,依法清理集中式饮用水水源保护区内排污口和规模化畜禽养殖,对其上游或补给区可能影响水源环境安全的生活污水、垃圾、畜禽养殖产生的污染物等风险源进行排查治理与管控。

(4)湿地公园

实施滇池和阳宗海湖滨湿地恢复与建设,按照“退、减、调、治、管”多管齐下的保护治理综合措施,提升滇池与阳宗海环湖湿地水质净化能力。新建滇池外海西岸湿地、福保半岛生态湿地、宝象河水库入库湿地和阳宗海湖滨湿地,与此同时,持续开展滇池内源污染治理,降低氮磷营养盐浓度,重点控制蓝藻水华,强化湖面与河道保洁管护,采取适度的人工干预,恢复滇池湖体水生植被,完善鱼类、鸟类等生物栖息生境,及时打捞处置水葫芦、大薸和垃圾等,改善湖泊水生态环境系统,开展滇池水生植被生态修复技术示范,形成成熟的生境改善及植被修复技术体系,完善滇池流域和阳宗海流域水生生物多样性调查与观测网络建设,开展水生生物完整性评价。

2 结果与讨论

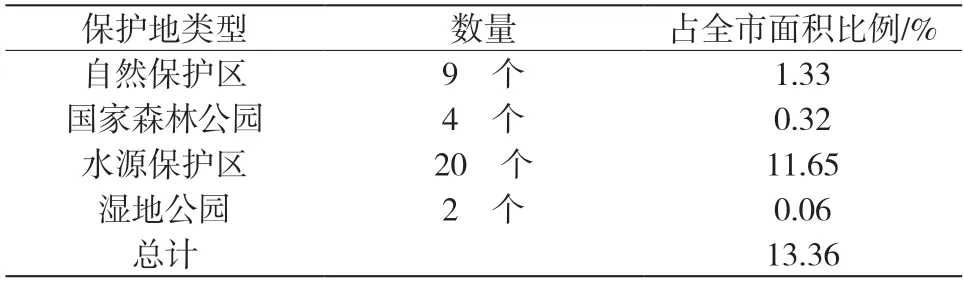

昆明的生态系统中气候调节功能突出,其次为水源涵养功能,利用Arcgis技术对生态区功能进行识别和分类实现对生态系统功能的可视化与量化,结果表明水源保护区20个,占全市面积的11.65%,见表1,水源涵养功能是昆明市调节服务功能乃至生态系统服务功能中至关重要的,可以为当地涵养水源与水质改善提供保障,同时还可以为区域降温增湿做出贡献。

表1 保护地面积明细表

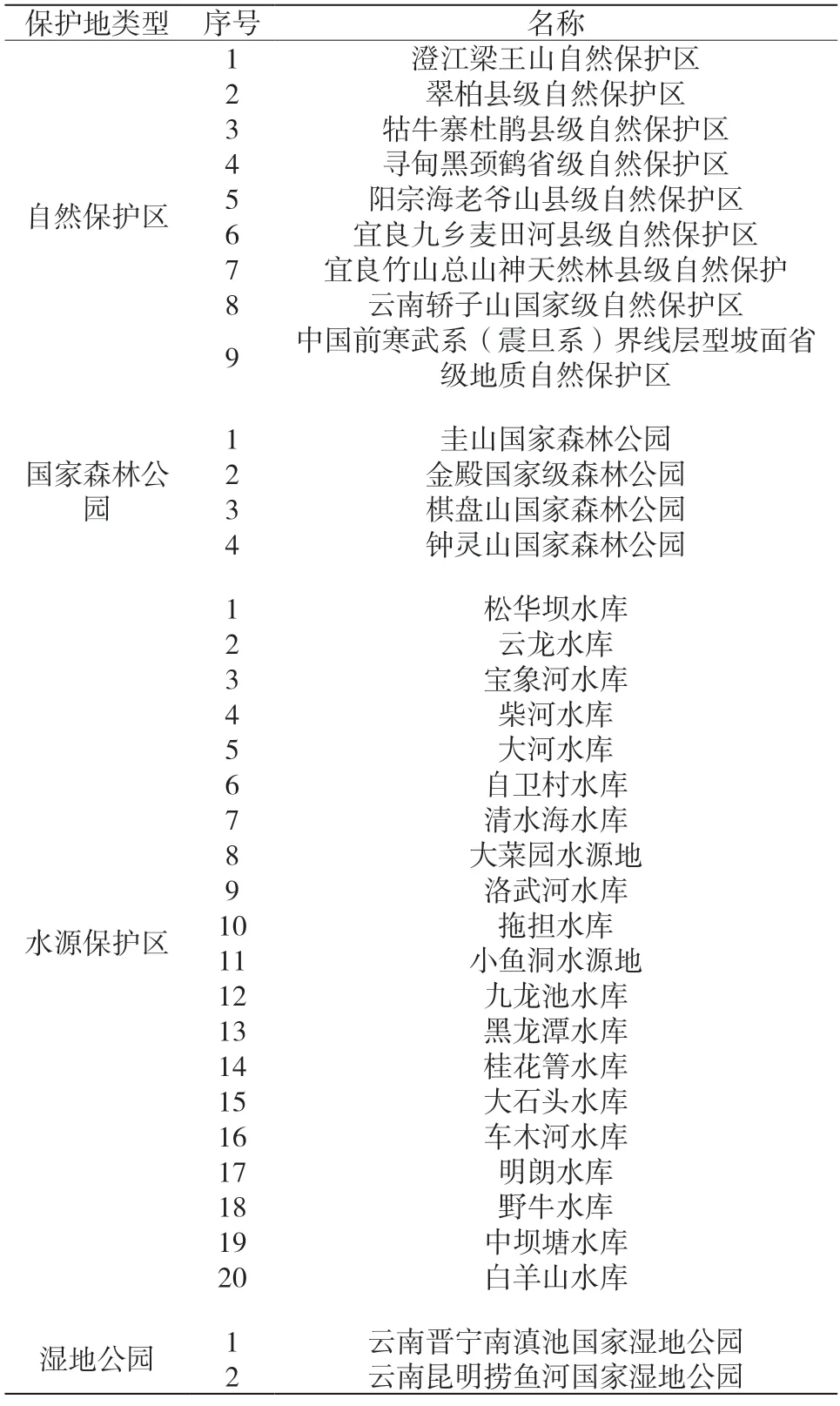

表2 保护地类型明细表

3 结论

结合昆明生态环境的实际定位,立足资源禀赋、资源环境承载力和产业基础,通过对生态保护区进行功能识别及分类保护对策研究,坚持“量水发展,以水定城”理念,统筹优化城市绿色发展空间,科学布局生产空间、生活空间和生态空间,切实抓好生态文明建设,构筑“三屏两区一带”的生态空间布局体系,为昆明市生态安全及区域生态文明建设提供参考。