“双评价”视角下冻融侵蚀地区生态敏感性研究

2023-10-19杨立焜孙道成史志广熊奇坤徐千惠

杨立焜,孙道成,史志广,熊奇坤,徐千惠

(自然资源部国土空间规划研究中心,北京 100044)

0 引言

四十多年来,中国城市化、工业化进程加快,土地利用方式发生了巨大的变化,土地矛盾日益突出,生态环境严重恶化,区域发展的不平衡和不充分,生态空间、生产空间和生活空间的矛盾不断升级[1]。十八大后,我国提出了“大力发展生态文明”这一重大战略,到十九大提出建设人与自然和谐共生的现代化[2]。2019年以前,我国规划的种类很多,包括土地规划、城乡规划、生态环境规划,这些规划对中国生态文明建设、城镇化建设、国土资源的有效利用和保护都具有积极意义,但同时也存在着流程复杂、周期长、内容重复、工作效率低下等问题[3]。《中共中央国务院建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出,要在“双评价”基础上,科学划定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界,统筹布局农业、生态、城镇等功能空间,为可持续发展提供空间[4]。“双评价”中生态保护重要性的评价依据自然生态学原理,对生态系统服务功能重要性、生态脆弱性进行评价,判定生态系统的完整性与连通性,为农业、城镇的生态安全提供了依据[5,6],这是“双评价”工作的第一项工作,也是确定生产与居住环境的先决条件[7,8]。

冻融侵蚀是我国继水蚀和风蚀之后的第三大土壤侵蚀类型,21世纪以来,生态环境日益恶化,对其影响日益突出。冻融侵蚀以春、冬末为主,其基本成因是由气温变化引起的冻融作用与冻融作用的交替作用,使土壤、岩性发生改变,最后形成侵蚀[9];冻融冲刷对生态环境的影响有两个方面,一是破坏或改变土壤的物理特性,二是容易引起水土流失,使河道淤积增大[10]。

我国的冻融面积占比为13.4%[11],西藏、青海、内蒙古、甘肃等地为全国最大的冻融侵蚀区域[12],但与水蚀、风蚀比较起来,目前关于冻融侵蚀的研究还比较薄弱。针对这一情况,以甘肃省山丹马场为研究对象,根据甘肃地区冻融侵蚀的影响因素,对该地区的冻融侵蚀敏感特性进行了分析;同时,本文还对相似区域的生态保护重要性进行了分类,为进一步的评价提供了科学的依据。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

山丹马场地处河西走廊中部,祁连山冷龙岭北麓,张掖市东南,37°30′N~38°20′N,100°50′E~101°30′E,东接永昌县和肃南,西接民乐县,南接青海省,北接山丹县,陆地面积2054 km2。山丹马场地处青藏高原与蒙新高原的交界处,南祁连山与合黎山北部构成环抱,中央为洪积扇盆地地形,海拔高2420~4933 m,地势为南北高中部低。山丹马场地处高原半湿润地区,多年平均降水量为375.4 mm,常年平均气温为-1℃。目前区域内具有水域、林地、草地、湿地、冰川、永久积雪等生态资源,它们的面积约占区域总面积的78%,整个区域属于祁连山冰川和水源涵养生态功能区。

1.2 数据来源

本文利用高程、NDVI、气象、土地利用类型等资料。高程资料来自于GDEM的GDEM,具有30 m的空间分辨率;NDVI资料采用了中国科学院NDVI资料(https://www.resdc.cn/);其中的年、月数据来自于气象站数据分享服务网络,数据来自于地方天气系统,数据主要有:日最高气温、最低气温、年降雨量、月平均气温;月降水量、月最高气温、月平均气温等;“三调”国土开发情况(2019)的用地使用状况资料。对上述数据进行了投影、插值和重采样等预处理,得到30 m×30 m的光栅数据。

1.3 研究方法

生态敏感脆弱度是在一定时间空间中,被扰对象受到外部环境影响后,其自身的恢复和灵敏度。分析冻融侵蚀的敏感性,从而找出容易发生冻融的地区[13,14]。在确定冻融等级评定的基础上,依据研究区的特征,选取不同类型的冻融影响因子[15],陈剑桥等[16]利用四级划分方法对大渡河地区的土壤冻融冲刷进行了评估,并应用了以下几个评估因子:坡度、坡向和气温年较低;年平均降水、植物覆盖程度等;李成六等[17]按影响因素的相关程度,评估了三江源地区的冻结-融化冲刷;李东等[10]根据甘肃冻土侵蚀特征,对各影响因素进行了取样变量的显著度测试,得出了温度年差、解冻期平均降雨量、坡度6个主要的等级评定指标;冰冻期间平均最低气温、NDVI、年降水等变化趋势。因此,本文选择了温度年差、冻结期最低温度和解冻期平均降水量,以及坡度、NDVI、年均雨量等6项因子为评估指标,应用 GIS技术对山丹马场进行了分析,并对其生态敏感脆弱性进行了评估。

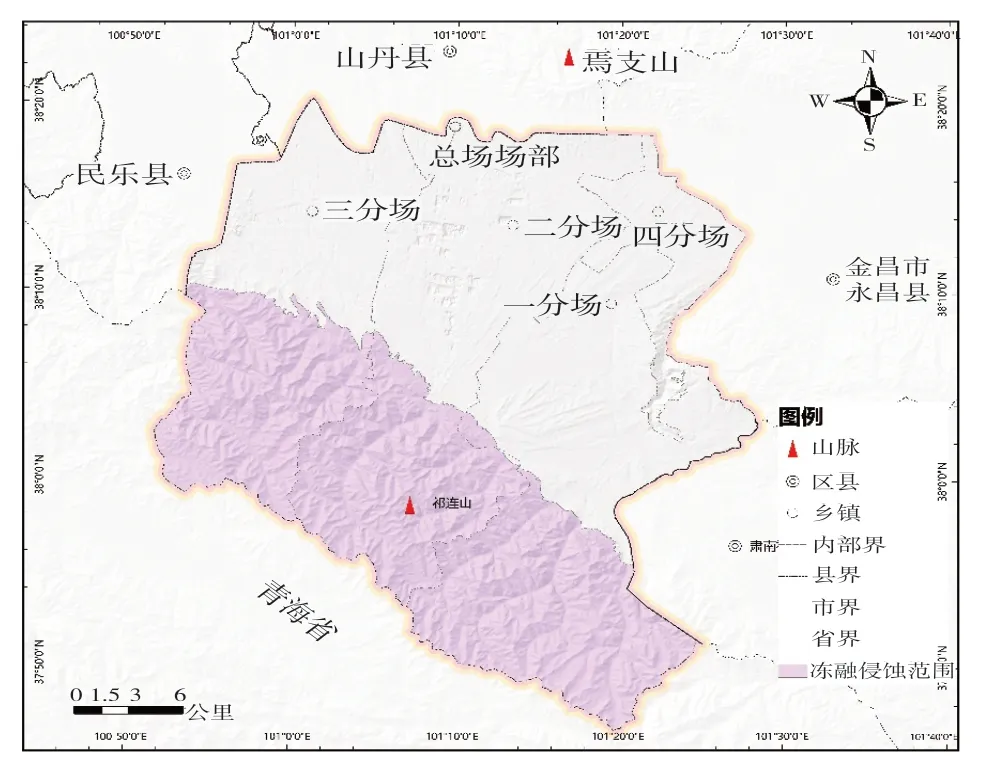

1.3.1 冻融侵蚀区范围

目前已有多种确定冻融侵蚀区范围的研究[17,18,19],广泛被接受的方法是将冰缘区的下边界视为冻融侵蚀区的下边界,将年平均温度-2.5℃视为冻土区的下边界,并将冰缘区的下边界视为比冻土区的下边界低约200 m[18]。本研究利用多年冻土区下边界海拔、纬度与经度的线性回归方程确定冻融侵蚀区的下界海拔,计算公式为:

式中:H—冻融侵蚀区下边界海拔m;Y—纬度;X—经度。

基于公式计算区域融侵蚀区的下边界海拔为3200 m,结合DEM获取冻融侵蚀区范围见图1。

图1 冻融侵蚀区范围

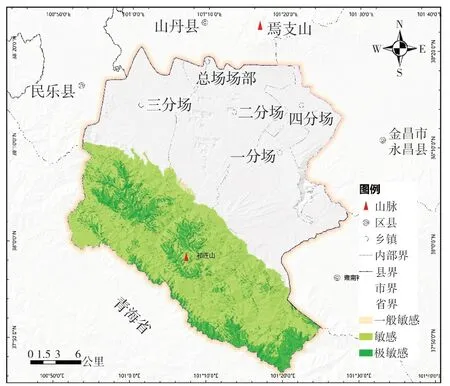

图2 冻融侵蚀敏感性空间分布

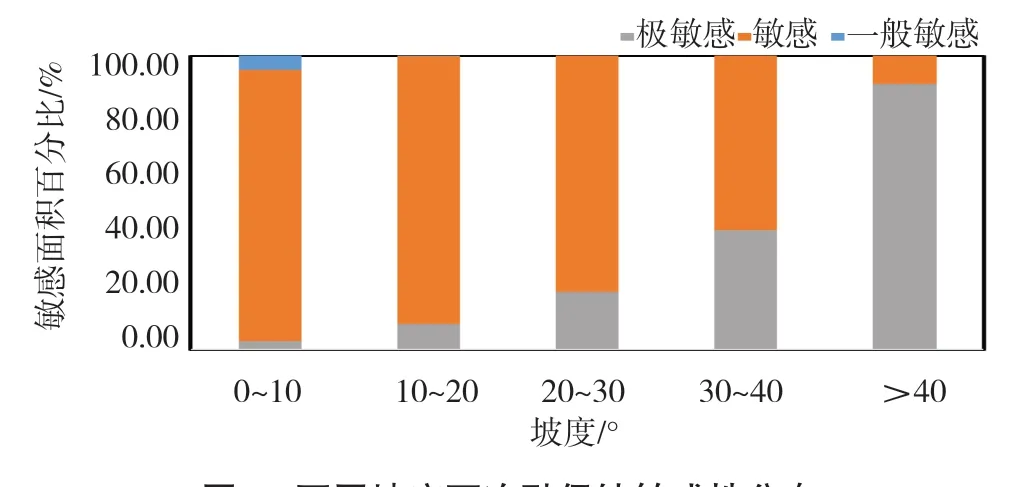

图3 不同坡度下冻融侵蚀敏感性分布

图4 不同NDVI下冻融侵蚀敏感性分布

1.3.2 气温年较差因子

气温变化是影响冻融侵蚀的主要因素,并且反映在冰雪冻结深度上,冻结、融化层的深度越大,温差越大,持续时间越长,发生冻融侵蚀的程度就越大[20,21]。本研究使用甘肃省气温年较差的回归方程[10]:

式中:T—气温年较差℃;Y—纬度;H—海拔,m;X——经度。根据公式(2)获得气温年较差因子。

1.3.3 年降水量、解冻期平均降雨量和冻结期平均最低温度因子

降水是影响冻融侵蚀的另一主要因素,包括解冻期平均降雨量和年降水量两个因子,降水增加了土壤的含水量,导致冻结期间增加对土壤的破坏作用[13,22,23]。0℃以上和0℃以下的温度波动直接影响到土壤的冻融过程,而冻融过程又影响到土壤的物理性质和土壤抗冲刷的稳定性,以及解冻期土壤侵蚀的发生和发展[24],因此解冻期平均降雨量和冻结期平均最低温度计算方法为0℃以上区域平均降水量及0℃以下区域年平均最低温度,并使用ArcGIS软件的获得解冻期平均降雨量因子、年降水量因子等气象因子。

1.3.4 坡度因子

坡度影响冻融侵蚀量和侵蚀位移量,一个区域内的坡度越大,越多、越远的冻融侵蚀产物将会被输送[13]。而且,较大坡度地区,在降水和重力的共同作用下,冻融侵蚀度会大大增加[14]。本研究中,利用区域DEM提取坡度因子。

1.3.5 NDVI因子

冻融侵蚀被影响的主要因子之一为植被覆盖水平[14],冻融侵蚀受植被覆盖水平的影响主要是以下三个方面:一是冻融侵蚀对地表的破坏作用被植被的地上部分弱化;二是土体的固结作用通过植被的地下部分得到增强,降低了对土壤的破坏作用,提升土壤稳定性[23,25,26];三是植被覆盖度的提高可以降低地面温差,从而减轻冻融侵蚀的程度[27]。利用中科院资源科学与数据中心数据植被覆盖度数据,获得NDVI因子。

1.3.6 冻融侵蚀敏感性评价体系

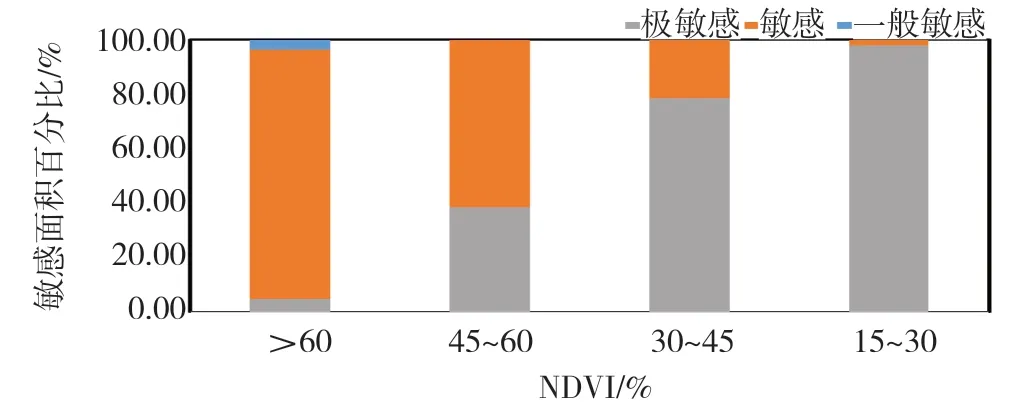

本研究将得到的解冻期平均降雨量、冻结期平均最低温度、气温年较差、植被覆盖度、坡度和年降水量数据整理作为冻融侵蚀强度评价指标,并根据指标数据,参照以往研究成果确定各指标的等级赋值标准[10](见表1)。

表1 评价指标分级赋值标准

在此基础上,采用 AHP方法,对冻融侵蚀的敏感性进行了研究,得出了各因子对冻融侵蚀的影响系数的权重,其中,冻融侵蚀系数的权重为:气温年偏低因子0.31、年平均降水量因子0.08、坡度系数0.12、解冻期平均降雨量系数0.15、NDVI系数0.12、冻融期最低气温-0.22。

对冻融侵蚀敏感性的全面评价是将冻融侵蚀这一复杂过程的多项影响因子进行综合,使之成为单一指数的形式[22]。采用加权加和的方法获得综合评价指数,综合评价指数是用来总体评价冻融侵蚀敏感程度的指标,指数愈大冻融侵蚀愈强烈[10],根据水利部颁布的《SL 190—2007土壤侵蚀分类分级标准》和自然资源部《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)》将研究区域的冻融侵蚀敏感性划分为一般敏感(冻融侵蚀综合评价指数<1.7)、敏感(冻融侵蚀综合评价指数1.7~2.5)、极敏感(冻融侵蚀综合评价指数>2.5)三个等级,综合评价指数可采用下式进行计算[16]:

式中:I—冻融侵蚀综合评价指数,Ii—各单因子评价指标分级值,Wi—各单因子评价指标对应的权重,n为单因子数。

2 结论与分析

2.1 冻融侵蚀敏感性分析结果

研究区内冻融侵蚀区总面积为887.78 km2,扣除其中的水域、冰川和永久积雪地、建设用地等[28],总面积为884.16 km2,占山丹马场总面积的43.05%。山丹马场冻融侵蚀敏感性空间分布差异较明显(见下图),冻融侵蚀一般敏感区域的面积为3.78 km2,占冻融侵蚀区面积的0.43%,冻融侵蚀敏感区面积为671.03 km2,占冻融侵蚀区面积的75.58%,冻融侵蚀极敏感区面积为212.97 km2,占冻融侵蚀区面积的23.99%。山丹马场冻融侵蚀敏感、极敏感区域主要分布在祁连山山区,以3500 m为分界线,高于3500 m的祁连山区域为冻融侵蚀极敏感区,低于3500 m的祁连山区域为冻融侵蚀敏感区。该区域冻融侵蚀敏感性较高主要是由多方面因素造成,包括:①该区域气温低,气温年较差介于43.3~-44.4oC,使得该区冻融影响频繁交替,土壤抗冻融侵蚀能力降低。②该区域山地陡峻,地表起伏度大,复杂的地形条件增加了冻融侵蚀发生的可能性[14]。③研究区域相对于平川区域海拔高且植被覆盖度低,再加上区域纬度低,昼夜温差大,土壤表面白天迅速升温融化,夜晚急速降温冻结,增加了冻融侵蚀发生的可能性[27]。④区域内解冻期平均降雨量介于170~183 mm,降水过程主要影响岩土中水分含量来间接影响冻融过程,岩土中的水分含量越大,在冻结过程中水分相变对岩土体的破坏作用越大,融化过程也会加快坡面径流对土壤的搬运[29]。

2.2 讨论

2.2.1 单因子分析讨论

通过GIS的分层迭代函数,对解冻期平均降水量和年降水量进行了分析;研究了坡度和植被覆盖度对土壤冻融的影响。从该地区的年平均气温差异为43.3~-44.4oC,年降水量在300~400 mm,解冻期平均降水量在170~183 mm,冻结期的最低温度在-18.0℃以下,这四个因素对冻融侵蚀敏感度的影响很小,所以重点分析坡度和植被覆盖度的变化。

随着坡度增大,土壤冻融侵蚀敏感性也随之增大。30°以上极敏感区是集中分布的,敏感区范围主要位于0~10、10~20、20~30坡度段,而一般敏感性区域多位于0~10坡度。坡度是造成土壤和植被破坏的主要原因之一,而坡面上的大规模开挖会加剧土壤和植被的破坏[29]。所以,要有效地防治冻融侵蚀,就需要对其进行恢复和治理。

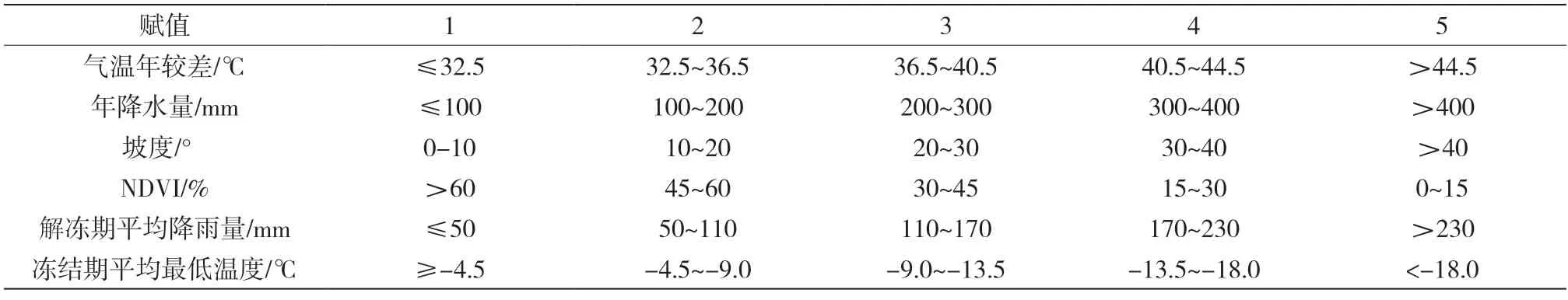

随着NDVI的降低,极敏感区所占面积比例分别由2.90%升至90.25%、敏感区所占面积比例由92.38%降至9.75%,表明削弱冻融侵蚀敏感性的方式之一就是提升植被覆盖。此外,一般敏感所占面积比例呈降低趋势,这主要与植被覆盖度面积区域较大有关。研究区域土地利用以畜牧业为,随着“一带一路”的推进,恢复研究区林草植被是十分必要的。

2.2.2 评价结果和土地利用类型统计分析

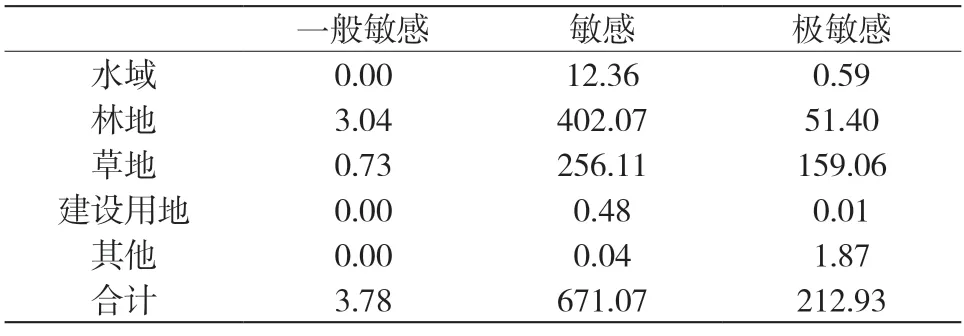

通过将土地利用现状与冻融侵蚀敏感性评价结果进行对比分析,有助于识别存在的主要问题,结果见表2。通过对比发现极敏感区域内的土地利用现状中有74.70%为草地、24.14%为林地,敏感区中有38.16%为草地、59.92%为林地,其余为零星分布的水域、建设用地等,该评价结果与区域生态本底吻合。

表2 分区类型统计(km2)

2.3 结论

(1)山丹马场冻融侵蚀区面积为887.78 km2,占山丹马场总面积的43.05%,冻融侵蚀一般敏感区域的面积为3.78 km2,占冻融侵蚀区面积的0.43%,冻融侵蚀敏感区面积为671.03 km2,占冻融侵蚀区面积的75.58%,冻融侵蚀极敏感区面积为212.97 km2,占冻融侵蚀区面积的23.99%。

(2)山丹马场冻融侵蚀敏感、极敏感区域主要分布在祁连山山区,以3500 m为分界线,高于3500 m的祁连山区域为冻融侵蚀极敏感区,低于3500 m的祁连山区域为冻融侵蚀敏感区。

(3)从不同地理背景条件下冻融侵蚀敏感性分布来看,<45%NDVI值区域冻融侵蚀极敏感性面积最大;坡度≥30o地区敏感和极敏感区域所占比例较大,随着坡度的增加,冻融侵蚀敏感性呈增强趋势;良好的植被覆盖有利于削弱冻融侵蚀敏感性。

(4)本文主要评价冻融侵蚀敏感性以影响甘肃地区冻融侵蚀的因子为基础,对冻融侵蚀敏感性及分布特征进行分级评价与研究,有较强的可操作性和实用性,以期能为类似地区的生态保护重要性评价提供补充评价指标的科学参考。